■イサム・ノグチが作った光の彫刻

木田拓也(東京国立近代美術館工芸課研究員)

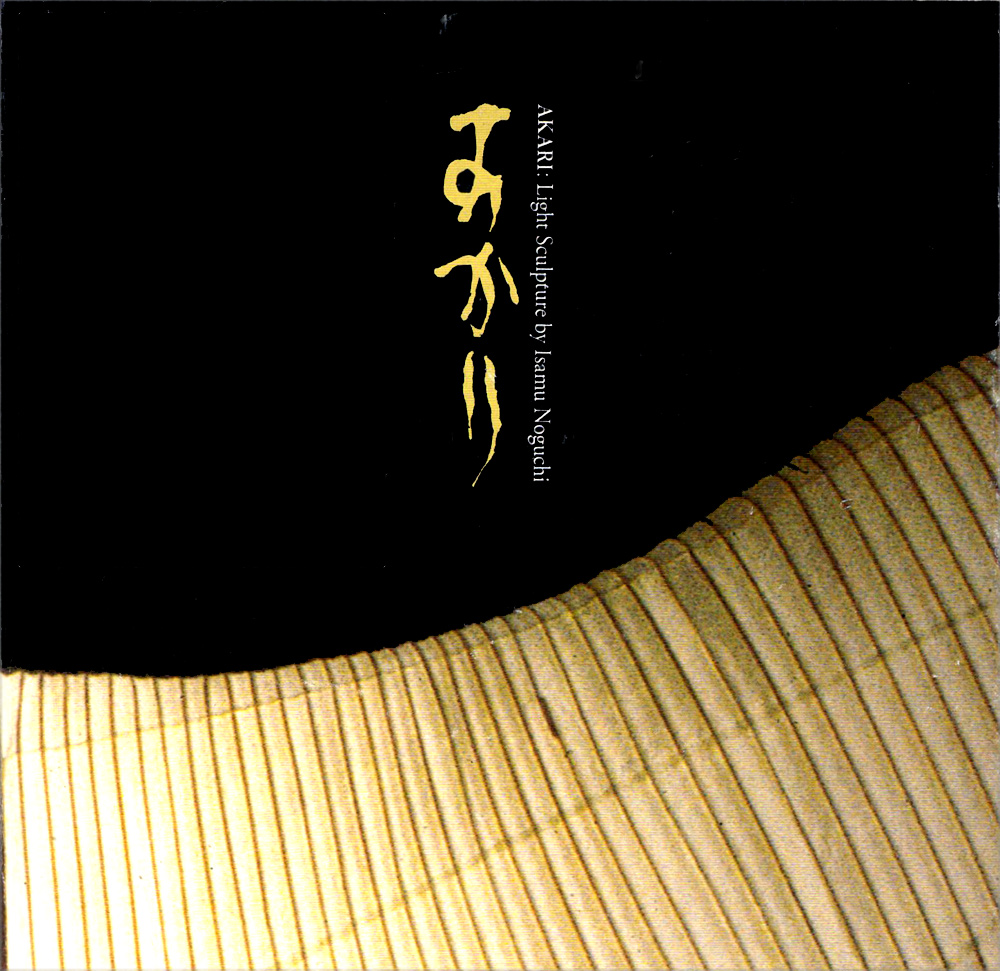

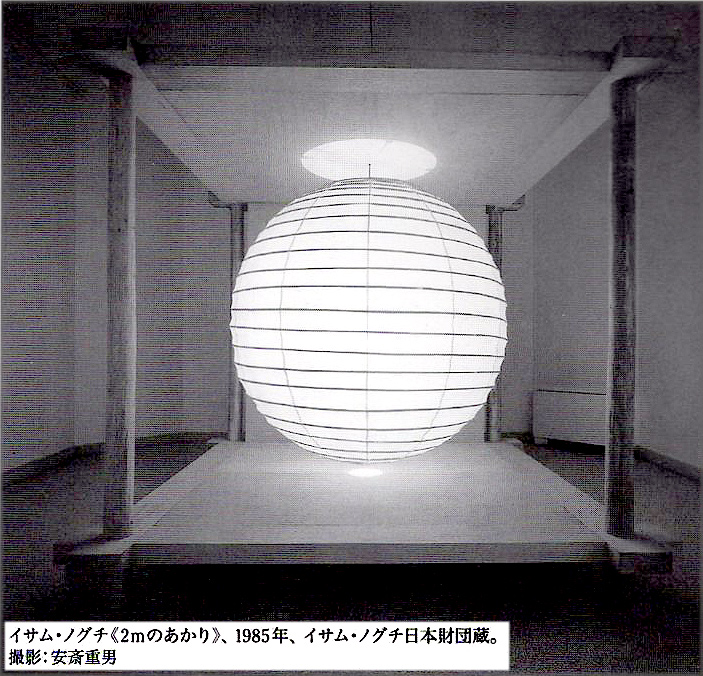

「あかり」は私たちにとってもっとも身近なイサム・ノブチ〔1904−1988)の作品として、現在でも多くの人たちに親しまれている。「あかり」は日本の伝統的な材料である和紙と竹、さらに提灯製造の技術が一体となって生み出されたモダン・デザインの名作である。

イサム・ノグチが「あかり」の制作に取り糾むことになったのは、戦後間もない1951(昭和26)年、平和記念公園の仕事のために広島に向かう途中、長良川の鵜飼を見ようと立ち寄った岐阜で提灯を見たことがきっかけだった。岐阜の伝統的な提灯産業と出あったことによって、和紙と竹を使った光の彫刻「あかり」が生まれたのであるこやがて「あかり」は、ノグチの仕事の中でも重要な位置をしめるようになった。その後もノグチはしばしば岐阜に足を運んで「あかり」の制作に取り組み、35年ほどの間に200種類以上ものさまぎまな形や大きさの「あかり」を制作した。

和紙の柔らかな質感、竹ヒゴによって生み出されるしなやかな形は、きわめて柔軟にさまぎまな生活空間にとけ込み、つねに新鮮な表情を見せる。

また、和紙によってほどよく分散された白熱灯の光は、温かくやわらか昧のある雰囲気を生み出し、室内に安らぎを与える。しかも軽量でコンパクトに収納できて、組み立てや取り付けが簡単にできる。さらに価格も低くおさえられ誰でも買うことができる。このように単にデザインとして優れているというだけでなく、材質や機能や価格など、さまぎまな何において、「あかり」は高く評価されている。

誕生してから50年以上たった現在でも、高い評価を受け続けている「あかり」だが、これがどのようにして作り出されたのか、まずはその頃点に立ちかえって「あかり」誕生の背景を探ってみることにしたい。

■戦後の来日(1950年)

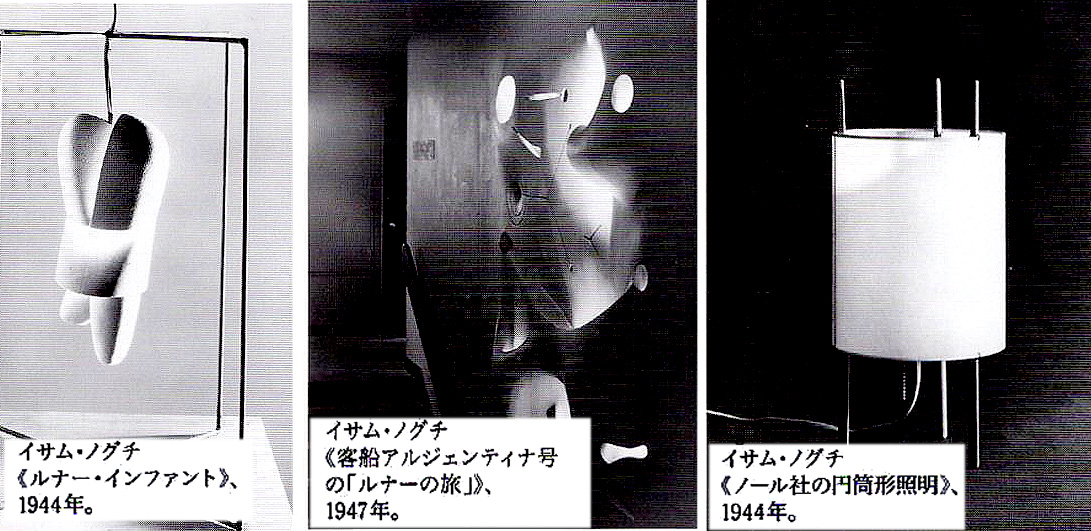

「あかり」を制作する以前からノグチは、フランスで一時期、師事したブランクーシの作品のように金属の表面を磨いて光らせた彫刻ではなく、作品そのものが光りを発する彫刻を作りたいと考え、内部に電球をとりこんだ「ルナー彫刻」を制作していた。

また、その一方でノグチは、テーブルや照明器具などといった家具のデザインの仕事にも取り組んでいた。1943(昭和18)年には妹アイリスヘのクリスマス・プレゼントとしてアルミニウムの円筒に3本の足がついた照明器具を制作するが、これはやがて、アルミニウムのかわりに紙を使った照明器具に改良され、アメリカのの家具メーカー、ノール社から販売された。

このようにすでに「ルナー彫刻」や照明器具の制作を行っていたノグチが、戦後日本を訪れ、岐阜提灯と出会ったことによって「あかり」が誕生することになるのである。

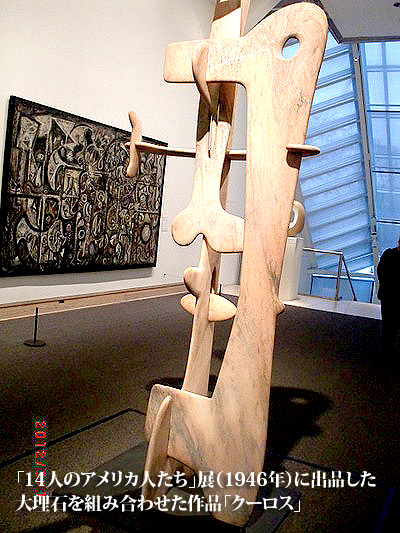

1950(昭和25)年ノグチは戦後はじめて来日するが、これは彼にとってはその前年からの「余暇」研究のための世界旅行の一環であった。ニューヨーク近代美術館で開催された「14人のアメリカ人たち」展(1946年)に出品した大理石を組み合わせた作品「クーロス」が絶賛され、戦後の ニューヨークの美術界におけるもっとも重要な彫刻の一人として脚光を浴びるようになったのとは裏腹に、ノグチは美術界での名声というものに対して不安をいだくようになっていた。とりわけ、友人の画家アーシル・ゴーキーの自殺は彼をいっそう追いこんだ。美術界から距離をとりながら社会とのかかわり方を探っていきたいと考えたノグチは、公共の場における彫刻の役割を「余暇」という視点から眺め、本にまとめるという目的でボーリンゲン財団に助成を申請し、世界各地の古代遺跡を訪ねる旅に出る。

でき得れば、彫刻が根本的な関わりを持つものを発見し、自分自身で彫刻と大衆や空間との関係、そして過去における彫刻の効用を見きわめようと思った。彫刻は、他の芸術と同じく仲間うちの狭い視野内に閉じこめられてしまっていると、私には感じられた。彫刻には、なにかもっと大きく、より高貴で、より本質的に彫刻的な目的があるにちがいない。

世界各地の古代遺跡を訪ね歩き、社会における彫刻の役割を見出したい、それがノグチが「余暇」研究の旅の目的だった。1949(昭和24)年4月にニューヨークを出発したノグチは、イギリス、フランス、イタリア、ギリシア、エジプト、インド、インドネシアを経て1950(昭和25)年5月、日本に到着する。

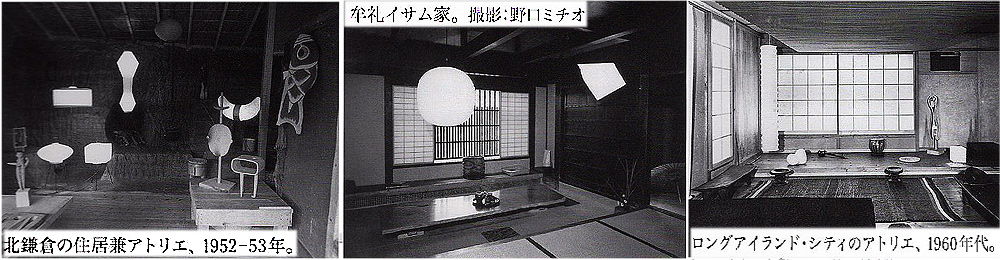

日本はノグチが2歳から13歳までの約12年間を過ごした第二の故郷である。その後アメリカに渡ったノグチは、父野口米次郎がまだ健在だった1931(昭和6)年にも一度来日しているが、このときは父から「野口の姓を名乗って日本にきてはいけない」ちと冷たくされ、ノグチの心に深い傷を残していた。ところが1950(昭和25)年、19年ぶりに来た日本では大勢の人たちから熱烈な歓迎を受けた。敗戦によってアメリカの統治下に置かれていた当時の日本では、誰もがアメリカ文化に対して高い関心を持っていた。日系アメリカ人の彫刻家イサム・ノグチの話を聴くために講演会や歓迎会が開催され、美術雑誌にもさまぎまな記事が掲載されるなど、海外の美術の動向に関心を持つ若い芸術家や建築家たちの間で、ノグチは広く知られる存在となった。このときのノグチの日本滞在は約4ケ月間だったが、この間に、本来の目的である「余暇」研究、つまり社会の中における彫刻の役割を探るために京都の古い寺や庭を見学しただけでなく、講演の依頼や雑誌の取材を受け、また、彫刻や家具を制作して個展を開催するなど、短期間に一人の彫刻家が行ったということが信じ難いほどの仕事を残している。そして、わが国の戦後復興を担う若き芸術家や建築家たちと交友を深め、日本での活動の地盤を形成することになる。

その頃建築家谷口吉郎は、戦災を受けた慶應義塾大字の校舎の再建事業に取F)組んでいたが、イサム・ノグチの父野口米歩こ郎が長年にわたって慶應で教職についていたことから、第二研究室「新萬来舎(しんばんらいしゃ)の建物の建設(上図)にはノグチも参加することになった。ノグチは庭園と彫刻を担当し、談話室(教職員ホール)については谷口とノグチが共同で制作にあたることになった。従来の彫刻の枠組にとらわれることなく、社会の中での彫刻家の役割というものを問い続けながら、人々の役に立つ仕事をしたいと考えていたノグチは、家具や庭もまた「彫刻」であると考え「新萬来舎」の仕事に取り組んでいった。

約4ケ月の滞在期間はめまぐるしく過ぎていったが、東京の三越でイサム・ノグチの個展が急きょ開催されることになり、この展覧会に出品するための作品や「新萬来舎」のための彫刻や家具を工芸指導所(のちの産業工芸試験所)で制作することになった。

ノグチは8月1日から約2週間にわたって当時津田山にあった工芸指導所に通って彫刻や家具の制作を行った。工芸指導所はわが国の工芸デザイン振興を目的として1928(昭和3)年に設立された研究機関だが、そこでは当時剣持勇が主導的な役割を果していた。戦前、工芸指導所にはブルーノ・タウト(1934年)やシャルロット・ペリアン(1940年)が招聘され、二人とも日本の材料として竹に注目し、竹を使った家具を制作しているが、ノグチもまた竹に注目し、竹製の椅子を制作する。戦後まだ間もない当時の工芸指導所では、日本の材料を使って海外へ輸出することを目的とした工芸品を生産するためのさまぎまな研究や試作品の制作が行われており、ノグチが行で椅子を作ったのも、「どうすれば、日本の技術と材料とが、外国のそれら及び外国の市場とも結びつけられるかを示す為」であった。

工芸指導所でのわずか2週間の間にノグチが制作した作品は、彫刻2点、家具3点のモデル3点のほか小品も十数点にものぼっている。そして、三越で開催された展覧会(8月18日−30日、毎日新聞社主催)には、工芸指導所で制作したこれらの作品の他に、瀬戸で制作した陶彫作品などもあわせて出品している。

翌1951年に竣工した「新萬来舎」のためにノグチが制作した大きなベンチは、談話室の空間にあわせてゆるやかなカーブを描いた形をしている。シートの部分には藤が使われ、背もたれの部分に縄が巻かれているのが特徴的である。そして、藤製ベンチと惰円形テーブルを設置した談話室の一角には曲輪を加工して和紙を貼った照明器具が取り付けられており、こうしたところにも日本の材料を使って家具や照明器具を制作しようとする姿勢があらわれている。このように、慶應義塾大学の「新萬来舎」の建物の建設にかかわったこと、そして、そのための制作を工芸指導所で行ったことを通じて、口木の材料と技術を使ったものづくりにノグチは関心をいだくようになっていったのである。

■「あかり」誕生

1950(昭和25)年9月、イサム・ノグチは約4ケ月の日本滞在を終えてアメリカにいったん帰国するが、翌1951年3月にはリーダーズ・ダイジェスト東京支社(アントニン・レーモンド設計)の庭園の設計のために再び来日する。そしてこの年の6月、平和記念公園の二つの橋、「つくる」と「ゆく」の仕事の関係で広島に向かったノグチは、その途中、長良川の鵜飼を見物するために岐阜に立ち寄った。そこでノグチは岐阜提灯に関心を寄せ、尾関次七商店(現オゼキ)の提灯工場を見学する。美濃地方では古くから良質の和紙や竹を産出しており、岐阜の町では和紙と竹を材料とする雨傘や提灯の生産が盛んだった。岐阜提灯の製造販売業者として1891(明治24)年に創業した尾関才七商店では、お盆用の提灯のほか、広告宣伝用や輸出用などさまぎまな種類の提灯を生産していた。

提灯の製造丁場を見学し、制作工程や材料のことを理解したノグチは、その単純さと柔軟さに「ルナー彫刻」の新たな展開の可能性を予感し、さっそくその日の晩には二つの新しい提灯のデザインを行った。

その年の8日、アメリカに一時帰国していたノグチのもとに岐阜から4点の提灯の試作品が届けられる。その出来栄えに満足したノグチは、その年の10日にも岐阜に行って提灯の試作を行った。そして、楕円形や円筒形の提灯だけでなく、卵を半分に切ったような形のものなど、15種類はどの変形提灯を制作した。またそれと同時に、スタンドや金具の構造などについても工夫を重ねていった。提灯は小さく折りたたんでコンパクトに収納することができるという点が大きな特徴だが、ワイヤー・スタンドによる組み立て式の小さい「あかり」が完成したとき、ノグチはさっそくそれを嬉しそうに封筒に入れて、畏友バックミンスター・フラーに送ったという。

岐阜で制作した新しい変形提灯をノグチは「AKARI」と名づけた。

私がつくった新語あかりという名前は、日本語で照明としての光を意味している。それはまた、重さの反対の軽さを暗示する。この表意文字「明」は太陽(日)と月を組合わせたものである。

そして、漢字の「明」という文字が人陽(日)と月を組み合わせた文字であることから、あかり には、というマークをつけることになったが、これはノグチの異母兄弟で写真家の野口ミチオが考案したものである。

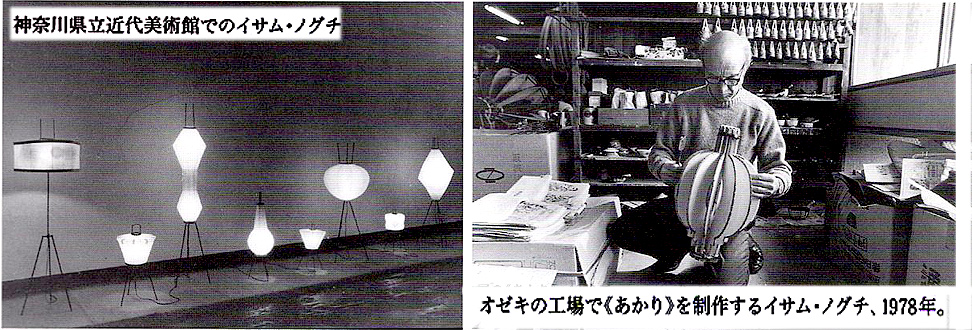

1952(昭和27)年9日、まだ開館して間もない鎌倉の神奈川県立近代美術館において開催された「イサム・ノグチ展_(9日23日-10月19日)には「あかり」も10点ほど出品された。このときはじめて「あかり」が一般に公開されることになったのだが、これを見た岡本太郎は、「彼は埴輪、焼きもの、岐阜提灯など口本の伝統的形式を豊かな資質によって咀嚼し、新しい美を作り上げている。ここには所謂日本美の形式性や、泥臭いいやったらしさは些かも見られず、総てが軽快に動いている」と絶賛している。そして、尾関次七商店とイサム・ノグチの間で契約が交わされ、あかり が商品化されることになり、この年の10~11月から、東京と大阪の高島屋で「あかり」が展示販売された。典型的な岐阜提灯というのは、典貝帖(てんぐじょう)と呼ばれる薄手の和紙に花鳥風月を華麗に描きこんだものなのだが、ノグチが作った〈あかり〉)は、提灯部分の形が変わっているとはいえ、白無地の提灯だった。ところが提灯は文字や模様が描かれているのが普通で、白提灯というのは地域により葬式や初盆用のものだったため、はじめて「あかり」を見た人の目には奇妙な照明器具に見えた。販売にあたった高島星側からも、白無地の提灯は売りにくいと指摘されたため、抽象的な文様で彩色を施したものや、「鵜飼」や「いろは文」のように模様や文字を入れたあかりも制作された。

■「あかり」の展開

「あかり」が誕生して以後、ノグチはしばしば岐阜を訪れ、新作の「あかり」に取り組んでいった。そして、「あかり」の展覧会が開催されるたびに新しい形や大きさのモデルを加えていった。

1950年代はじめの頃の「あかり」は、提灯の上と下の部分に口輪がついた形のものだったが、やがて金具の構造や組み立て方が工夫され、口輪を取り除いた形の あかりが生まれた。また、初期の「あかり」は、竹ヒゴの間隔が均等で、目が細かいものだったが、1963(昭和38)年には竹ヒゴが不規則に巻かれたDタイプ(Dはでたらめの意)が作り出された。そして、1969(昭和44)年、鏡餅や茄子など多種多様な形をしたNシリーズ(ニューあかり)が作られた頃から、バリエーション豊かな展開を示すようになった。さらに、Pシリーズ(Pはプレーンの意)のように形はシンプルだが、竹ヒゴを使わず和紙を折りたたんだ際に生じるしわの陰影を美しく見せようとする「あかり」が加わった。また、微妙に歪んだいびつな形のFタイプも制作された。このように、伝統的な提灯製造の技術にのっとりさまぎまな形の、「あかり」を作り出す一方で、竹ヒゴが生み出す線や和紙が生み出す陰影を効果的に見せようとする「あかり」も作り出していった。

また、スタンドの材料や形にも工夫が加えられ、細いワイヤーを組み合わせたワイヤー・スタンドのほかに、鋳鉄製の台座に竹竿の支柱を取り付けたBBスタンドや、提灯とスタンドを紐で結びつけるタイプのUFスタンドが考案されるなど、提灯部分とスタンドの組み合わせ方の選択の幅も広がった。

■「あかり」の評価

日本で「あかり」を評価したのは、ノグチの友人のデザイナーたちだった。亀倉雄策は「あかり」を高く評価し、銀座松屋のグッドデザインコーナーで取り扱う商品として選定されるように強く働きかけた。そして、グッドデザインコーナーで販売されるようになった1958(昭和33)年頃から、「あかり」は広く一般に売れるようになっていった。さらに亀倉は1964(昭和39)年、日本デザインコミッティの主催事業として松屋のデザインギャラリーで開催された「あかり」の展覧会を担当したほか、リーフレットやパッケージ・ラベルのデザインを行うなど、「あかり」と深くかかわっていた。

また、剣持勇は、欧米人の異国趣味を満足させるような東洋趣味的な珍奇なデザインではなく、日本人の現代生活から生まれてくるデザインを「ジャパニーズ・モダーン・デザイン」と呼び、日本のデザインの目指すべき方向として提唱していたが、その具体的な例として彼はノグチの「あかり」をあげ、次のように評価している。

イサム・ノグチの提灯から発想した照明器具は、日本の伝統様式そのもののコピーではない。伝統として現存する技術と材料と、機能効果のプリンシプルだけを引きぬき、形としては独創的な現代のデザインである。日本という地域を背景とし、日本以外のどこの国でも製作できない日本の現代のデザインである。

1950(昭和25)年に来日したとき、ノグチは、剣持ら工芸指導所の日本のデザイナーたちに対して、「欧米のデザインの模倣をするのではなく、「日本自身の美しいもの、新しいものを生み出して全世界にデビューさせよ」と力説していたが、自らそれを実践して見せたもの、それが「あかり」だった。提灯を制作する伝統的に受け継がれてきた技術と材料を使って作り出された「あかり」はまさに「古い伝統の真の発展」であった。日本的であるということが必ずしも前近代的であるのではないこと、そして同時に、ノグチ自身が東洋の文化的遺産を継承するモダニストであることを示すものでもあった。

「あかり」は国内だけでなく、アメリカやヨーロッパでも敗売された。1953年からはニューヨークのモダン・デザイン専門店ボニエルズで、また、1954年からはチューリッヒのヴオンベダルフでも販売された。」その後も、「あかり」は画廊や百貨店などで幅広く取り扱われ、1960年代後半には、ノダチのもとにかなりのデザイン料が入ってくるようになり、その収入をもとに財団を設立しようと考えたほどだった。