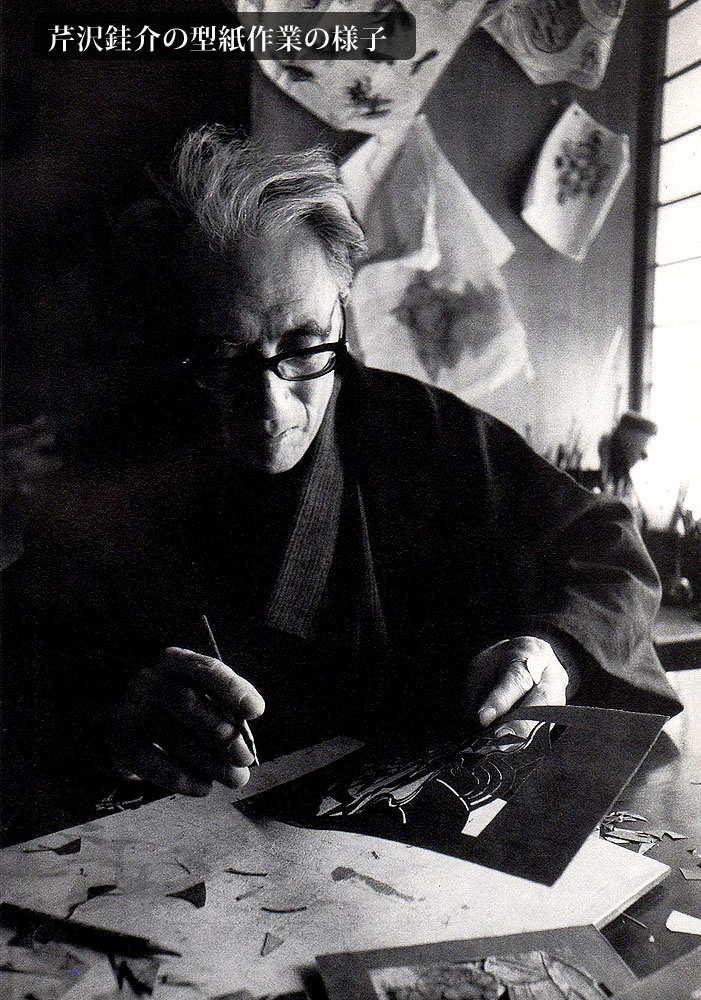

■型紙の美

柳 宗理

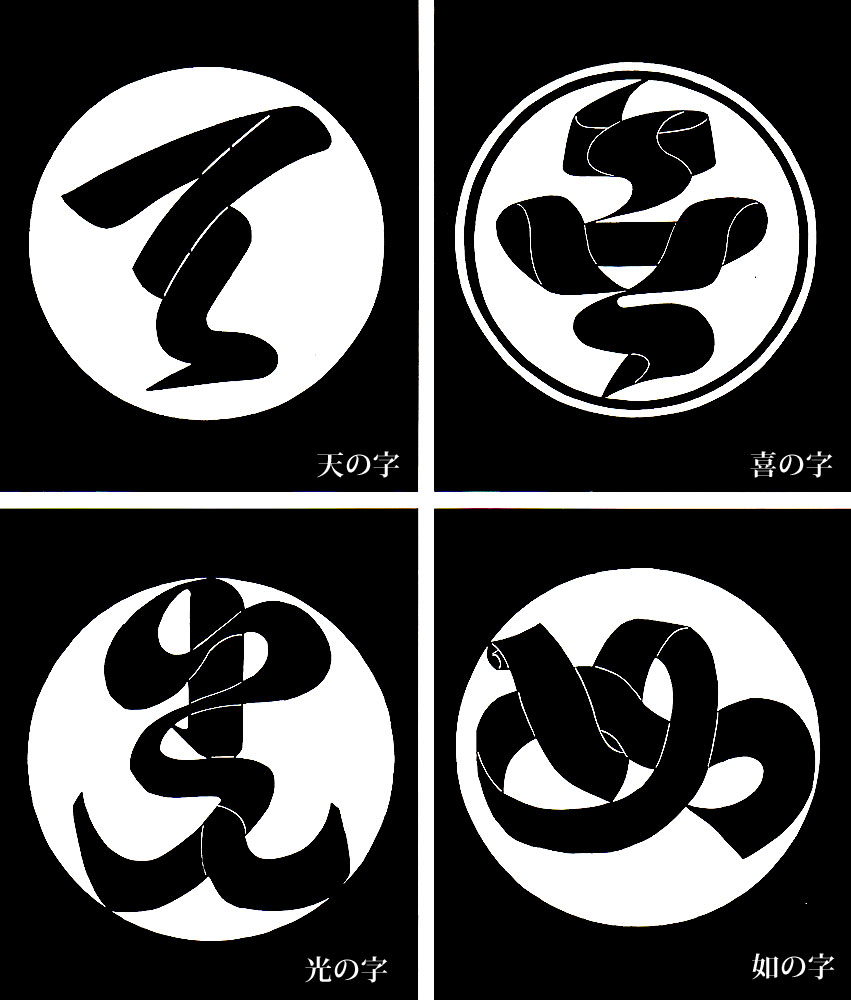

芹沢銈介の染物は色彩りどりと、いとも心和ます美しい作品である。これは確に芹沢芸術の魅力あるものの要素であるに違いないが、この色合いは、世にお目もじする(お目にかかることをいう女性語)際の粧(めかし)だと言い得ないだろうか。と言うことは芹沢芸術の特性を生み出しているものは、彼の染物を造りあげて行く手段として、型紙模様を彫ることにあるように思うからである。即ち彼の造る型紙模様こそ、彼の染物芸術の根元を為していると思うのである。

幾ら華やかな色がついていても、型紙模様の骨格がなければ、芹沢芸術の本当の姿は出て来ない。勿論色そのものも、芹沢芸術の特性を高めていることは間違いないことだが、この色を総て取去った型紙の黒白模様は、より純粋により強く我々の心を打つのである。しかも芹沢芸術の特性がより強固に此所に顕れていると言って間違いないだろう。即ち芹沢芸術の根元は正にこの型紙の模様造りにこそあると言えるだろう。

芹沢鉦介は型紙に模様を彫られる前には、予め筆で以って下書きを為されるのが普通でぁる。しかし彫られた模様は下書きの模様とは全然別個の様相を呈するわけである。即ち型紙を彫ることによって、筆で囲いた下書き模様は型紙らしき模様へと変化する。刀の動きは筆の動きと全く違うからだ。下書きは型紙を彫る為の下書きであることは言うまでもないが、矢張り絵による下書き模様であることには間違いない。即ち芹沢芸術は型紙で模様を彫ることによって、初めて芹沢芸術らしき姿が完成せられるのである。

芹沢銈介は時間があると、よく物をスケッチされているようだ。この時点に於てはこのスケッチには未だ模様らしき姿は現われて来ない。しかしこのスケッチによって対象物の本質を掴むことに鋭意力を注いでおられると言ってよいだろう。このスケッチはそのままでは勿論、特異な芹沢芸術にはなり得ない。しかし物の本質を掴む為の手段であり、又その修練となっているようだ。言いかえれば、そうすることによって、凡ゆる対象物からその生命の中枢の栄養物を採ることに意を注いで居られるようだ。

スケッチから離れて、筆で型紙の下絵を描かれる時には、既に最初のスケッチの写実性は消えて、模様化へと一歩踏み出す。既ち物の性格を抽象的に摘み出して、模様に凝結していく。この模様は、物自体よりも更に深く、物の本質を捕えたものになっているのだ。

型紙を彫る為の下書きは、型紙に写された時の模様を予想した模様なのだが、この下書きは飽く迄、型紙を彫る為の下書きであるわけだ。勿論型を彫る刀の勢いと絵を向く筆の勢いとは違うから、彫る時は必しも下書きになぞらって刀を運んでいるとは限らない。或る時は下画の線からはみ出したり、或る時は下書きの線を無視して違った形になり得ることもある。従って芹沢模様は型紙を彫ることによって初めて完成され得るのだ。若し下書き通りに念入りに彫って行こうとすれば、その模様はいじけてしまうだろう。下書きは勿論型紙を彫る際の基準とはなり得るが、型紙模様を造り出す時は、既にその下書きを越えてしまうのだ。芹沢にとって型紙を彫る時、それは正に芹沢芸術を生み出す作業のピークの時なのだ。即ち型紙を彫るその境地には、神が乗り移っているとも言えるのだ。其所には最早や、芹沢というものが無いかも知れぬ。これが極地の世界なのだ。芹沢でなければ生れ得ない極地なのだ。

因に戦後約30年間に約3千枚の型紙を彫り残したと言う。驚く勿れ3日に1枚この型紙が彫られたことになるが、全く驚異的なエネルギーである。

芹沢銈介の型紙模様は、この本によって彼の染物にも優るとも劣らない立派なものであることに気がつかれるであろう。否それよりもむしろ、芹沢の黒白の型紙模様が、より強烈に見る人達の心を引つけるであろうことを私は期待して止まないのである。

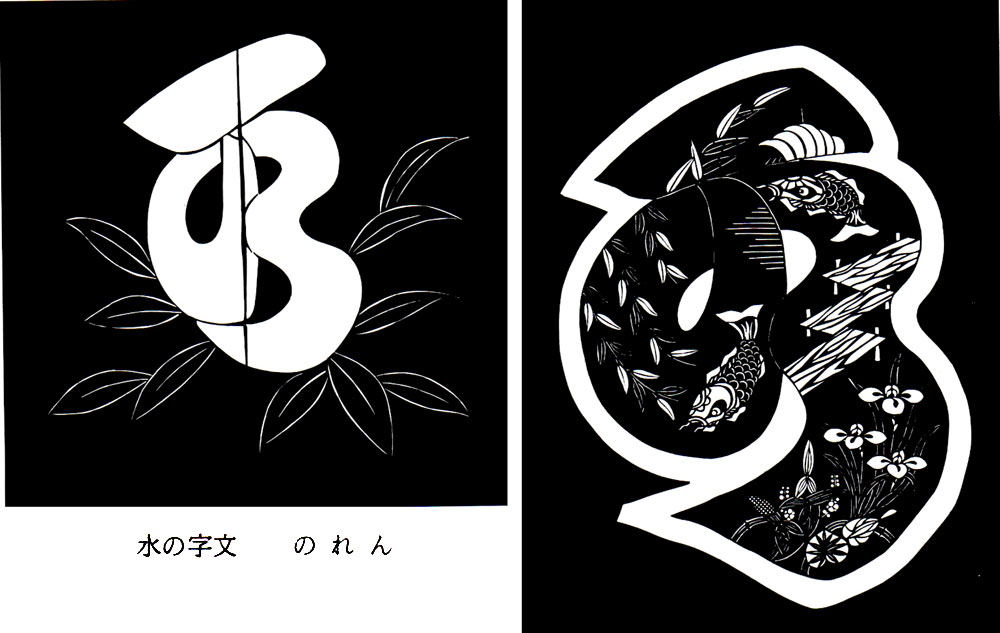

■白黒型紙例

■作品と解説

■解説

芹沢銈介(1895-1984)は、静岡市出身の染織家です。当初図案の仕事をしていました。昭和期の初め、柳宗悦を中心とした民芸運動がおこると、芹沢はこれに共鳴。 やがて、柳、河井寛次郎、濱田庄司らと交流を深め、ともに民芸運動を進めました。1928(昭和3)年、沖縄の紅型に深く感銘し、それから型染めの手法により、独自の斬新なデザインを生かした作品を多く生みだしました。 その仕事は染織のほか、挿絵、装幀、建築などさまざまな分野にわたります。

■「風の字麻地型染のれん」

文字の図案化に優れた芹沢の特質を示す作品です。単純なデザインを通して、さわやかな風が感じられます。 芹沢銈介は染織家として、またデザイナーとして、むだがなく飽きのこない美しい作品で、海外でも高く評価されています。また、民芸運動に携わった作家のひとりでもあり、運動に参加していた作家達やこれを支援していた大原孫三郎・總一郎親子とも交流がありました。また、芹沢は柳宗悦の紹介で、大原美術館の工芸館・東洋館の設計をしたことでも知られています。もともとは大原家の米倉であったものを、戦後の農地改革によって米倉としての役割を終えた建物に改造をほどこしたのです。

■華の字のれん

2点の「華の字のれん」を取り上げましょう。どちらも楷書の華の字を大きく、のれんの真ん中に配置した堂々としたのれんです。芹沢銈介は型絵本五部作の中の一冊・『のれん集』(吾八刊 限定200部1965)で、「のれんの仕事に自己を発散させている」こと、「のれんは本来単純直截を旨とする」ことを述べています。牡丹の華なのでしょうか、美しい大輪の華が咲き誇り、まさに単純直截でのびのびとしたのれんです。両者が使用した型紙は同じなのですが、染色工程が異なっています。

上ののれんは、型付けをした後、真紅一色で色を差し、水洗いして糊を落としたら、再び華の字部分を糊伏せして、文様が地色で染まらないようにします。次に藍甕の中に入れて、地色を濃藍に染め、乾いたら再び水洗いして伏せ糊を落とします。真紅の華の字がくっきりと浮かび上がり、一目で引きつけられるのれんです。

下の白地ののれんは、布目がつぶれるほど胡粉(ごふん)を何度も引き重ねて仕上げた真っ白の木綿地に、華の字の型紙で糊を置き、糊が乾いたら、朱、臙脂(えんじ)、黄土、白緑の顔料での色差ししています。華の字の一画一画を、色を変えながら筆を運ぶようにしっかりと色差ししています。白さが際立ち、こっくりとした味わい深いのれんです。

■鯉牡丹文

鮮やかな黄色地に鯉、牡丹、菖蒲(しょうぶ)、藤、あげは蝶、流水文が繰り返し配されています。同じ年に制作された「魚花蝶文」とよく似た文様です。鯉に牡丹、菖蒲、藤、蝶とモチーフは同じなのですが、「鯉牡丹文」は流水を配しながら、ひとつひとつゆったりと空間を作りながら表現しているため伸びやかさを醸しています。しかも口を開き菖蒲の花に向かって泳ぐ鯉がとてもユーモラスで楽しい雰囲気です。

黄色地にモチーフを藍、墨、紫、赤茶、白に染め分け、ぼかしを多用した晴れやかな配色の当館所蔵「鯉牡丹文」は珍しい作品で、2005年に着尺で手に入れて、2013年に着物に仕立てたものです。銈介の弟子・土手武彦氏によれば、荒い鬼紬地の地色の黄は植物染料の渋木(ヤマモモの皮から採取)、紫色は顔料の本洋紅(カーミンレーキ)に墨を加え、赤茶色は顔料のベンガラ(酸化鉄)を使用したとのこと。沖縄の紅型に福木で黄色を染めた衣裳をよく見ますが、本作品はそれらの衣裳を彷彿とさせます。

1958年6月21日、銈介は沖縄国際美術連盟の招きで戦後初めて沖縄にわたり、6月27日~29日に沖縄タイムス社2Fで個展を開催しました。このはな会の4名も同行して会員の展覧会も他所で開かれ大盛況だったそうです。このはな会メンバーの椿 夏子は当時を回想して「紅型を出発点としている先生にとっても、まさに”お仕事の故郷に錦を飾られた”という感じで本当に感動的だった」と語っています*。「鯉牡丹文着物」は、仕事の故郷に錦を飾った銈介が戦前の沖縄の紅型技法の伝統を踏まえつつ時代の新鮮な息吹を表現した作品といえるでしょう。

静岡市立芹沢銈介美術館には藍地に白、墨、薄墨の「鯉牡丹文着物」があります。同じ型紙を使っていながら、当館のものとは印象がまるで異なります。 *『芹沢銈介全集』第15巻 月報15 1981年 中央公論社

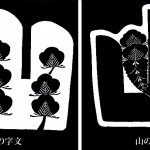

■山の字のれん

堂々たる大きな山がそびえ、細い9本の松の木が生えています。山の下には雲が三筋、リズミカルに流れてゆきます。山と松の木、雲は布地素材の薄茶色を生かして、周りを藍で染め上げました。よけいな色を使わずに、神々しい山の姿が湿潤な水墨画のように印象的に浮かび上がります。

麻よりもざっくりとした張りのあるのれんの素材は、マダ布です。マダ布は、落葉高木のシナノキの中皮を糸にして織り上げた樹皮布で、科(しな)布とも呼ばれます。東北地方ではマダ、モワダ、マンダと呼ばれました。マダ布は時間とともにその風合いや艶をまし、軽くて通気性が良く、水にぬれるとさらに強くなるという布です。

芹沢は様々な素材を選んで作品を作りました。木綿、麻、マダ(科)、芭蕉、絹、さらに和紙も染めました。「いい布地が手に入ったりすると、これにはこんな型をつけてみたいとかいふ具合に逆に模様が布地から生まれてくることが往々ありますよ*」と語っているように、いい布地を手に入れた芹沢は、テマヒマかけて作られた貴重な素材を生かすために、シンプルに山の字を染め上げたのでしょう。

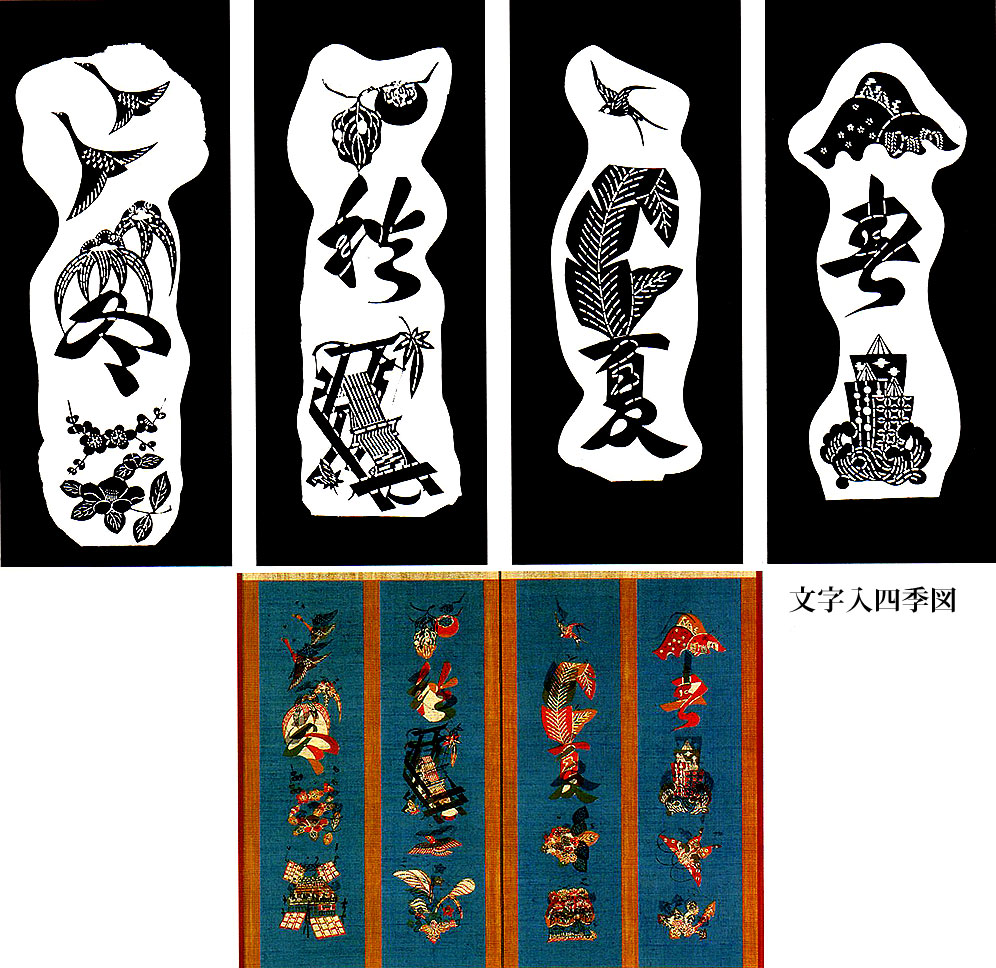

■春の字、夏の字、秋の字、冬の字 1954年 染絵(絹) 65.0×65.0cm

春夏秋冬ののびやかな文字の周りに、それぞれの季節になじんだ草花や鳥といった景物が配され四季を表している。李朝(李氏朝鮮朝 1392~1910)の文字絵の影響がうかがえる。

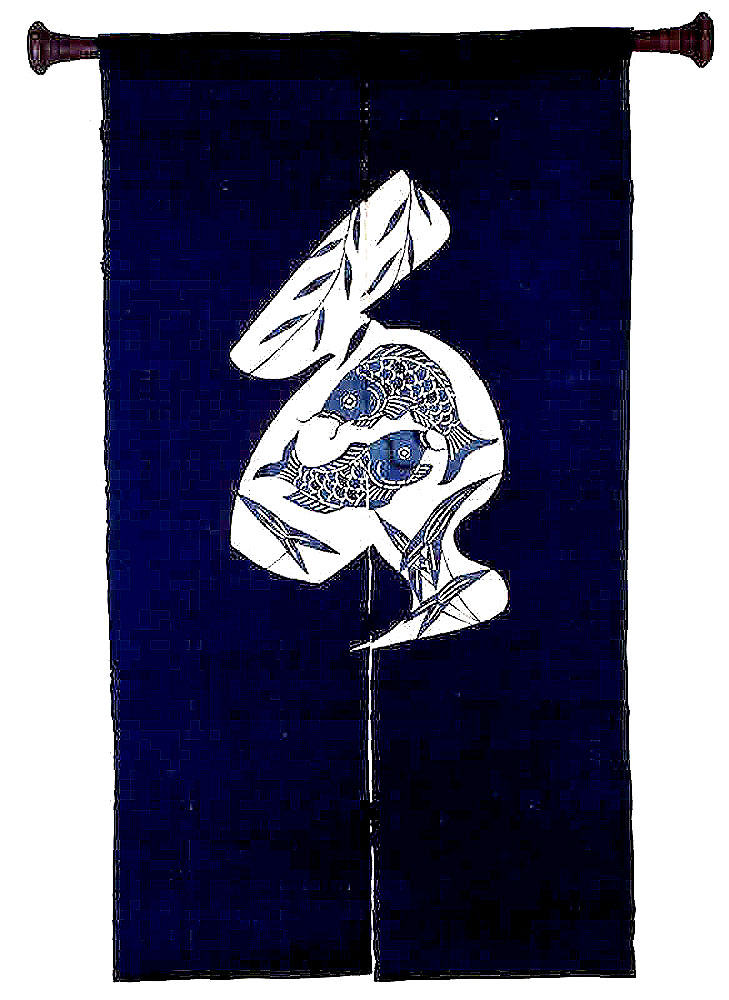

■麻地型絵染 1953年頃 124.5×70.0(㎝)

涼やかな紺色の麻地は水面(みなも)を表わすのでしょうか。そこに明るい光がさし込み、水面は草書体の水の字形に切り取られます。水の中には二匹の鯉が泳ぎ、水辺のしだれ柳と水草の沢潟(おもだか)が池に映り込んでいます。口ひげをたくわえた鯉は、まさに水を得た魚のように元気に飛び跳ねています。鯉は出世魚ですし、沢潟は葉が矢ジリに似ていることから「勝ち草」とも呼ばれるそうですから、おめでたい文様の、初夏にふさわしい「のれん」といえるでしょう。

『月刊たくみ No.10 』(1953年10月15日 銀座たくみ工芸店発行)に「水に鯉文のれん」についての興味深い記述があります。たくみ工芸店の山本正三が書いた「水魚の交わり*」と題する次のような文章です。

「先日は中日貿易促進議員団の方が中国へ携行せられる土産物の選定に見えた。毛沢東氏や周恩来氏に贈呈するのだという。何か本当に日本的なもの、工芸の世界でも師匠分に当たる中国に対しても恥しくないものをすすめたいとアレコレ考えたが、結局芹沢先生の「のれん」になった。その中に水の字の中に二匹の鯉をあしらったすばらしく立派なものがあった。正に水魚の交りをひらく贈りものにふさわしいと大変よろこばれた。」

中日貿易促進議員団が中国に持参するお土産にと、芹沢銈介の作った「水に鯉文のれん」を選びました。日本と中国が魚と水の関係のように、親密で離れがたい友情に結ばれた間柄になれるようにとの願いが込められた、何よりのプレゼントになったのです。 *水魚の交わり…陳寿が記した史書『三国志』の故事。蜀の劉備と彼が見込んだ人物・諸葛孔明との間柄が、水と魚のように親密で離れがたいことをさしたたとえ。

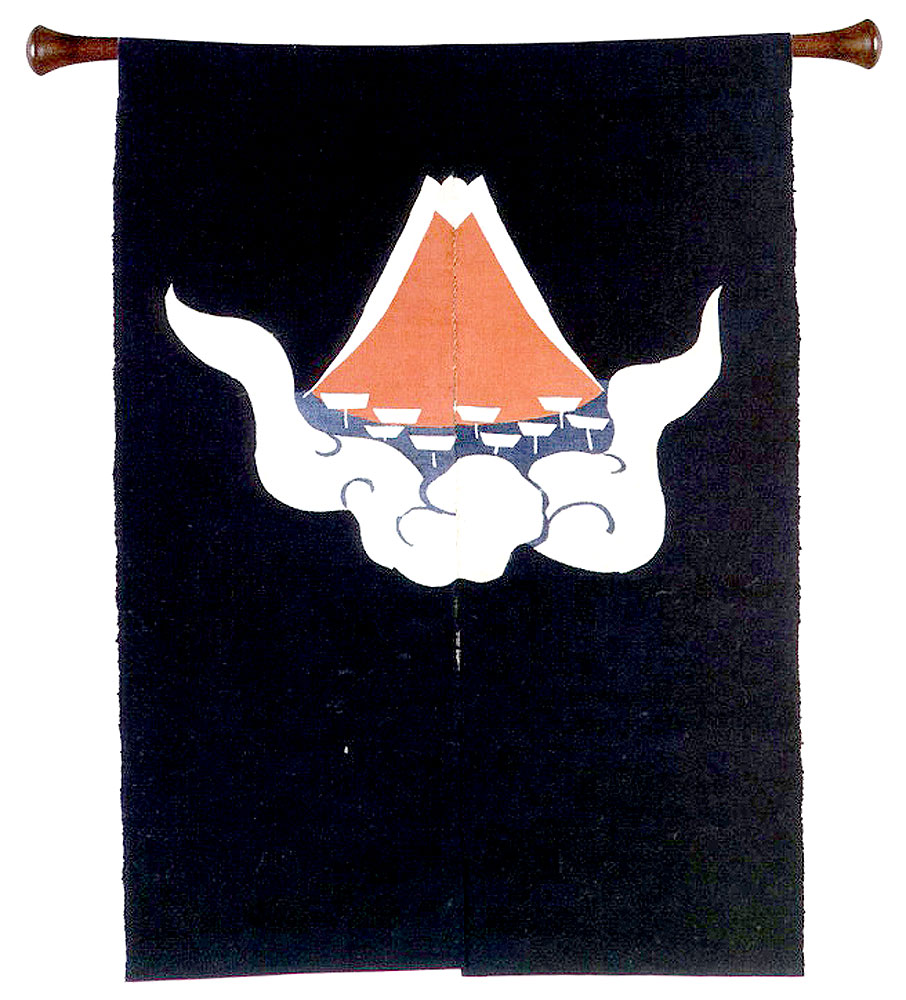

■富士と雲文のれん

2014年の東北福祉大学カレンダーに選ばれた芹沢銈介作品のモチーフは、ユネスコの世界遺産に文化遺産として今年登録された富士山です。

芹沢は富士山を正面に据えたのれんを4種制作していますが、今回取り上げた作品は、いわゆる「赤富士」とよぶ、雪をいただいた霊峰が早朝の朝日に包まれて山肌を代赫色(たいしゃいろ・赤褐色)に染めた姿です。山肌の代赫色は葛飾北斎の代表作「凱風快晴」や「山下白雨」の赤富士と同じ色です。濃紺地に、雪と雲と松の白、そして代赫色の3色を使って、富士山を天空の広がりの中に高々とそびえたたせています。赤富士の輪郭をくっきりと白く縁どって、降り積もった雪をイメージさせるなど芹沢ならではの心憎い表現です。たなびく白雲は雷雲を思わせる様式化したかたちです。

藍色に染め分けた山裾には富士山から45㎞も離れているという三保の松原を描きます。日本人は富士山と三保の松原の取り合わせを好んだようです。狩野山雪、探幽、尾形光琳、円山応挙、池大雅、司馬江漢、下村観山などが画題に取り上げ、浮世絵師の歌川広重は「富士三十六景」に、歌川豊国も「三保落雁」に富士と三保の松原を描きました。司馬江漢は長崎に行く途中に東海道を旅し、薩(陀)峠(清水市興津)から富士山を遠望して三保の松原と富士の姿を油絵で描いたそうです。芹沢銈介が描いたのはどこから眺めた風景なのでしょう。

富士山の大きさ、姿の美しさと崇高な印象は日本人の心に刻まれ、いつの時代の芸術家も魅了され続けました。静岡市生まれの芹沢にとっても、ふるさとの霊峰・富士山は暮らしに息づいていた格別の山でした。

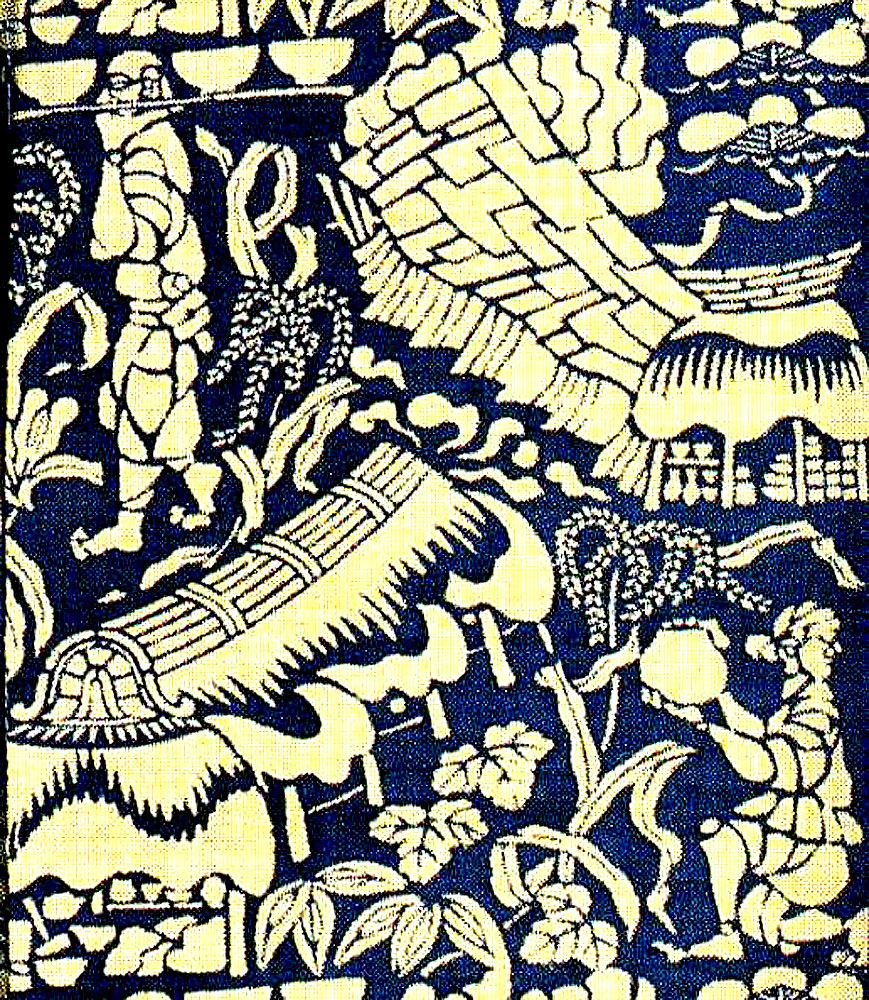

■紬地型絵染 1950年 155.0×127.0

沖縄壺屋の窯場の風景です。登り窯から出したばかりの陶器を板に乗せて運ぶ陶工、腰には煙草入れが揺れています。右横にはひざまずいて壺をささげ持つ女性が描かれています。二人は夫婦なのでしょうか。サトウキビがまわりを囲みいかにも沖縄らしい雰囲気を醸し出し、藍と黄色という渋い配色なのですが、とても晴れやかな着物です。

芹沢は1939年4月、あこがれ続けた紅型を求めてはじめて沖縄に渡りました。「紅型を通じて沖縄の生活のさまざまな顔を知り、感心すること、驚くことが多かったですね」と後年語るように、紅型が持つ不思議な模様の世界、そして美しい色や材質の根源には「染技以前の心が籠もる」ことに思い至りました。だからこそ沖縄各地を旅して、独特の形をした工芸品や市場の風景、道行く人々の姿、そして窯場の風景など沖縄の人々の生活そのままをスケッチ帳に納めたのでしょう。1939年の沖縄行きに同行したメンバーの中には柳 悦孝(やなぎよしたか)もいました。芹沢が静岡から東京・蒲田に移り住んだ翌年の1935年7月、隣に工房を建てて家族ぐるみで親交があった染織作家です。柳は一緒に沖縄で過ごした当時を思い出して、「その時の芹沢さんの精力的なデッサンといったらすごかったですね。何んでも片っ端からスケッチしてそれも早いのなんのびっくりしましたよ」と語っています。このように精力的に描いたスケッチをもとに、沖縄に取材した芹沢作品が次々に生まれたのです。

2014年の東北福祉大学カレンダーに選ばれた芹沢銈介作品のモチーフは、ユネスコの世界遺産に文化遺産として今年登録された富士山です。

芹沢は富士山を正面に据えたのれんを4種制作していますが、今回取り上げた作品は、いわゆる「赤富士」とよぶ、雪をいただいた霊峰が早朝の朝日に包まれて山肌を代赫色(たいしゃいろ・赤褐色)に染めた姿です。山肌の代赫色は葛飾北斎の代表作「凱風快晴」や「山下白雨」の赤富士と同じ色です。濃紺地に、雪と雲と松の白、そして代赫色の3色を使って、富士山を天空の広がりの中に高々とそびえたたせています。赤富士の輪郭をくっきりと白く縁どって、降り積もった雪をイメージさせるなど芹沢ならではの心憎い表現です。たなびく白雲は雷雲を思わせる様式化したかたちです。 藍色に染め分けた山裾には富士山から45㎞も離れているという三保の松原を描きます。日本人は富士山と三保の松原の取り合わせを好んだようです。狩野山雪、探幽、尾形光琳、円山応挙、池大雅、司馬江漢、下村観山などが画題に取り上げ、浮世絵師の歌川広重は「富士三十六景」に、歌川豊国も「三保落雁」に富士と三保の松原を描きました。司馬江漢は長崎に行く途中に東海道を旅し、薩(陀)峠(清水市興津)から富士山を遠望して三保の松原と富士の姿を油絵で描いたそうです。芹沢銈介が描いたのはどこから眺めた風景なのでしょう。 富士山の大きさ、姿の美しさと崇高な印象は日本人の心に刻まれ、いつの時代の芸術家も魅了され続けました。静岡市生まれの芹沢にとっても、ふるさとの霊峰・富士山は暮らしに息づいていた格別の山でした。

.jpg)