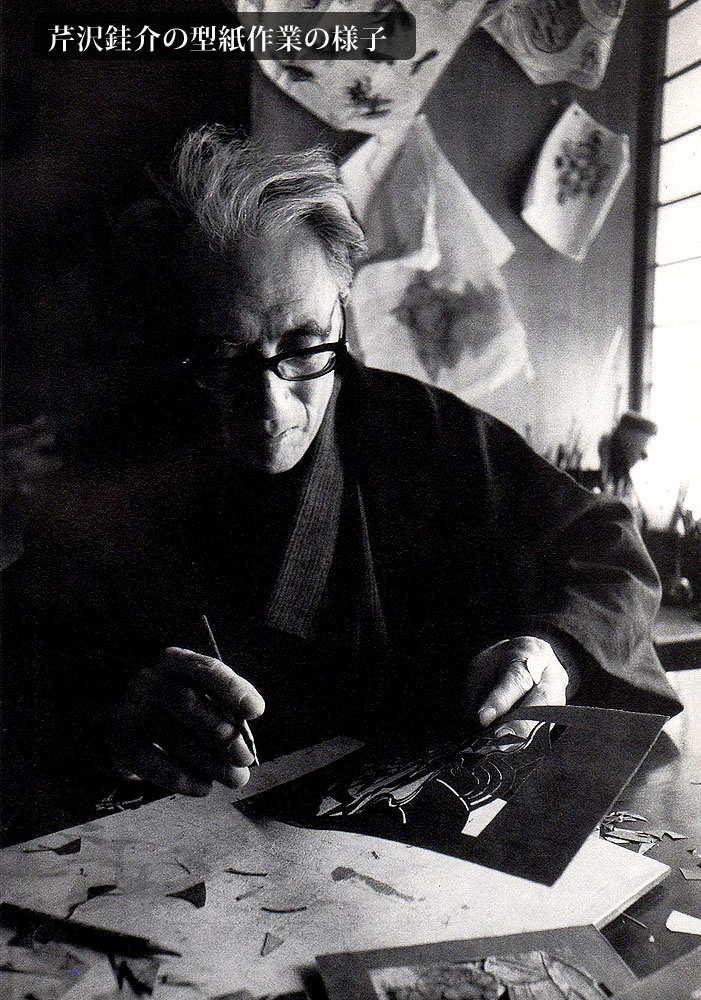

■芹沢先生の型紙

柚木沙弥郎(1922-)

よく知られているように芹沢先生の業績は、型絵染めとして主要な作品を残されたのであるが、建築、インテリア、装帳、造本、グラフィック、絵(ガラス絵を含む)等小さいものから大きいものまで、平面的なものから立体的なものまであらゆる造型的なものに興味を持ち、制作された作家であった。

我々は今日残されたその作品を見ることが出来るけれども、先生がそれらの一点毎にどのように準備をされ、どのぐらいやり直しをされたか、又作品一点のために何点もの同類の作品を作られたかというような事は時がたつに従ってわからなくなるだろう。先生にとって手仕事はその過程が重要なのであった。手仕事の途中を愉しみたい、或いは大いに苦しみたい。途中が如何に喜びであるか、それが芹沢先生のあらゆる仕事に対するお気持であった。自分は目的地に車を走らせることを好まない、ましてバスは困る。自分の足で歩いて途中を愉しみたい。、と言われことがぁる。手仕事の経過の中に含まれる時間が如何に仕事に作用するか、本当によい仕事には時間がどんなに貴重に働いているかをあらゆる経験を通して知りつくして居られた。

私たちは今日先生の作品と同時に、幸いなことに此の貴重な型絵染の型紙を、しかも膨大な枚数を見ることが出来る。先生は手仕事の道具に殊の他愛着を持たれたから、ましてご自身で彫られた型紙に対する愛情は深く、気に入った型紙は何度でも繰り返し使われてさまざまな作品になった。

此の本に集められた型紙を通して私たちは先生の重要視された制作の過酌うかがい知る事が出来る。型紙を鑑賞すると同時にその点に注目することもこの本の役目であろう。

一体、型紙は型染の一工程である型置きに使われるために予め彫られるものである。そこで先ず型染の全ての工程について説明したい。順に示せば型彫り、型置き、色さし、糊伏せ、地鰍水洗、張込みである。

これが蒲田の芹沢工房でどのように進められて来たか。先ず先生が下絵を描き、それをご自分で型に彫り、それを工房に渡される。蒲田では土間と呼ばれてい型置きの係が布に型を置き、以下仕上げ張り込みに至る迄、それぞれの係がその持場持場で精一杯の力を出し合って結果を得る。

つまり先生自らの手で仕了(しおわ)す中に、多くのお互に気持の通じ合った人達の協力が含まれているのだ。それは恰も指導者を中心にして曲を演奏するオーケストラのようである。そして此の場合、曲は指揮者自身の作曲したものである。このシステムをとるに至ったのは染めに限らず、これ迄の手仕事が工程の推移に従って多くの専門に分れ、それぞれの工人が特技は持つけれども、ただ元の図案どおりに仕上げることのみを強いられそれに盲従し、それに馴され、結果として作られたものはせいぜい図案の複製に止まる事に対する先生の不満に基いている。

先生には手仕事の職人に対する尊敬と愛惜があった。しかし同時に自らの仕事のパートナーとして考える時、手仕事の生命を失いつつあるという失望があった。先生の念願によれば手仕事はその作られる過程の中で一工程を経る毎に何らかの生彩が加わるべきであった。本来あるべき手仕事の実現は自らの工房の中で、先生自らの手で仕了(しおわ)すことに出立する他にはなかったのである。

では更にもう少し詳しく型染の工程の説明を続けよう。但し最初の工程である型彫りに関しては後で改めてふれることをお許し願いたい。

■型置き

先生から渡された新しい型はそれを使って布の上に型置きされる。この仕事場を蒲田では土間と呼ぶが一般には「板場」と呼ぶ。筒描きを「ぬり場」、水洗を「水元」、刷毛を用いて地染をするのを「張場」、場所で仕事を言い表すのは興味がある。一反の生地を三間半(約六メートル)のはりは長板と呼ばれる縦の板の両面にはりつけ、その一端から型置きをしてゆく。型紙は予め水に充分に浸し、湿った型紙は布の表面によくなじむ。型紙を正確な位置に置き、ヘラで糊をすくいとり型紙の上にならしてゆく。終れば型紙をめくって次に移し、型の星と呼ばれる目印を合せ正確に繰り返す。型紙の細かいもよう等で型置きの難易はあるが、布の両面から染めるものは一度板から布をはがして更にもう一度裏側にも型置れなければならないし、殊に藍染で白場の多いものなどは特に細心の注意を必要とする。

▼参考画像

■糊

糊はバティックの蠟(ろう)に相当する役割があり模様染として共通の性格をもつ。仕事の種類、各工房、地方によって精粉と糠の割合、又作り方の相違があって、ねばい糊、かるい糊、さまざまでぁり、江戸前と呼ばれる絵際のくっきり堅い上り、沖縄の筒引(筒描き)のようにねばいゆったりした上り等、糊によって、仕上る染めものの性格も変化がある。型染は防染糊を得て始めてその本領を発揮すると言ってよい。同じ型紙を使う手捺染では色数だけ型紙を必要とし、型紙の彫られた部分に色がつく直接的模様染であるのに対し、型染では最初の一度の型置に徹し、糊に覆われる以外の布面を一色又は多色に彩色するのであって、謂わば染まらない処を作っておいて染めるという間接的模様染である。

■色さし

次の工程は色さしである。型置きの糊が乾くのを待って、豆汁が刷毛引きされ色さしの用意が整う。模様の形は既に型置きによって約束されているのでどのように彩色しても形に気をとられることはない。ひたすら配色を考え、主色を先に配し、次にそれを引きたてるように周囲の色を整えてゆく。そこに写実的な絵画との大きな距離が開く。色料は顔料を豆汁で練ったもの、何種嶺かの植物染料、更にその両者を重ねる場合もある。顔料のもつ不透明なコクのある温い、或いは強烈な色調と、植物染料の潤のある透明なつやとの組合せは沖縄の紅型の古作に見ることが出来、他の色料では替えることが出来ない独壇場である。上に述べた方法及び材料による一通りの色さしが終れば、ぼかし、或いはくまどりを入れ要所を引きしめる。ぼかしの効果は紅型を始め型染ではないが友禅など和染の特質であって、隣合った色の関係を柔げ、調子をつけ、平板になりがちな染めものに奥行きをもたらす独特の効果である。和染の美しさはこの様な色さし及びぼかしに負う処が多い。

■参考資料

■糊伏せ

色さしがすめば色止めを施し糊を水洗し、その上を糊伏せする。糊伏せには型紙と同じ渋紙で作ったロート状の筒皮に糊を入れ筆でしぼり出す。紅型の古作には作業の必然からする大まかな糊伏及び省略が見られ、作品に一種の余裕を感じさせる。

■参考資料

■地染め

伏せ糊が乾けば地色を染める。地染めは刷毛で引染めする場合と藍甕(あいがめ)に浸す場合とがある。引染めは戸外の張り場で行われ天日を相手に全工程中最も活気がある。藍染めは糊を痛めないように作業に細心の注意を払わなくてはならない。よく調整した藍に数回浸し布を空気にふれさせて藍をむらなく酸化発色させる。

■参考資料

■水洗(水元)

染め終った布はしかるべき後処理をしてから水に浸す。糊の柔くなるのを待って等で糊を払い清水をくぐらせ水元を終る。水洗は水中に染めものが姿を現す瞬間であり、仕事をする者にとって最も期待と欣びを味わう時である。従ってとかく先をあせり、或いは仕事のあらかたを終えた油断から思わぬ失敗をして一瞬の中に今迄の労を無駄にする。生れたばかりの赤ん坊をとり上げるように終始緊張と愛情の中に作業しなければならない。

■参考資料

■張込み

水元の終った染めものは再び張場に展張されて最後の仕上げをする0細い伸子を細かに布の耳にかけ布巾を揃えめでたく全工程を終る。

■参考資料

以上が型染めの工程のあらましであるが、いずれも天候に左右されることが多く、仕事の上りのよしあしはその結果であることがしばしばである。湿度の高い季節は最も難しく、反対に乾季は仕事が進行するけれども糊がひび割れて染液が浸透し易い危険もある。いずれにしても天日や適当な風を味方に、ある時間を経過しながら怠りなく仕事を進めるのが自然よい仕上りを期待出来る。今日ではどんな設備も出来、工程に必要とする時間もどのようにでも短縮出来るけれども、それだけの報いを作品に受けているとは言いきれない。

先にふれたように工程最初にあるべき型彫りについて説明を後に廻したのであるが、染全体にっいての展望のすんだ今、型彫りの占る位置を正しく理解していただけるのではないかと思う。ここに先生自らが型彫りを解説された記述があるのでそれを引用させていただくことにより、明確に先生の型についてのお考えを聞くことにしたい。以下昭和三十二年『婦人画報』二月号所載「型染の工房から」の型ほりの項の抜書きである。

■型ほり

はぐくんできた模様が形をとり、それを下絵として型埠りに専念する時、工程中最も集中感を味わう。家の建前にも似た欣び。地紙は美濃紙(手漉純楮紙)を柿渋で貼り合せたもので、古くから伊勢白子(現鈴鹿市)で造られる。大きさは一丁を単位とし、八丁判(55cmX81cm)が多く用いられる。枯しと云って室に入れて燻じた古きものは、水に浸して伸縮がない。

■参考資料

琉球では奉書紙を、中国の印花布は桐油を浸みこませたやや厚手の紙。この地紙に下絵付けた薄葉を細工蠟で貼りつけ、朴の板の上で両刃の小刀でほる。これを「引きぼり」という。細かい小紋は錐(キリ)など使う「道具ぼり」で、また型紙を重ねた上から板に穿った小孔に向って刀を突きさしつつする「突きぼり」という方法もある。沖縄ではこの突ほりを「るくじう」と呼ぶ豆腐を固めたものの上でする。

沖縄県では六十(るくじゅう)の名で紅型の型紙を彫る際の下敷きとして用いられる。またかつてはイタミ六十(いたみるくじゅう)と呼ばれる半発酵状態の干し豆腐が珍味として食されていたという記録が残っている

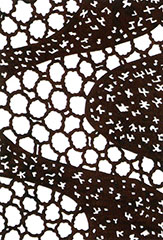

ほり方では突ぼりが線に骨があるようでつよい。不用意にほり進めると型紙のぬけおちる部分が出来る。落ちたり反りかえったりしないように、所々へほり残しを作るのを「吊り」と呼ぶ。吊りは型紙の宿命で弱点のようにも思えるけれども、「からくさ」のような一枚型では却ってこの吊りが模様の上に特殊な調子を添えている事に気付く。巧みに配された吊りは、白場に螺細のような律動を与え、また大きな余白は吊りを消しながら、細部に残る吊りにこまやかな旋律を感じるのは、特に紅型などに著しい。

■型紙・技術資料

~引彫(ひきぼり)~

縞彫りをする時に用いられるもので、細かい柄でなければ突彫り・道具彫りの代わりにもなる基本的な技法。

~突彫(つきぼり)~

最も古くより行われていた技法。小刀の刃を進行方向に向け、彫刻刀を上下に動かしながら突くようにして彫り進む方法。繊細な文様や抑揚のある線などを効果的に彫刻することができる。

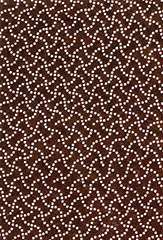

~錐彫(きりぼり)~

刃先が半円形の錐を地紙に垂直にたて、柄尻を押しながら半回転させて穴をあけ、その点の連続で鮫小紋などの文様をつくる。

~道具彫(どうぐぼり)~

刃先を波状や菱形にした小刀で、型紙を押し突いて彫る。細かい文様を一突きで彫りぬくことができる技法。

■参考資料

ほり方に三つの基本があって、余白をほる「地白型」、模様をほりぬく「地染り型」、そして形の輪郭をほる「線ぼり」。地白型では、白地に模様が染め出され、地染り型では模様は地色の上に白抜きとなり、線ほりは友禅の糸目のように地と模様を染めわける事が出来る。勿論これらの手法を取合わせても作られる。線ほりは窮屈でいじけ易く、地染りはややもするとそっけない結果となる。地白ほりは型として最も生彩あり、古作でも優れたものはこの手法によるものが多い。模様をほるのではなく、地を落しつつ模様を創り出す。余白が生き、模様が生まれる。所詮型紙とは地紋をほりぬく事、ぬいたところと残ったところの兼合に尽きると思われる。

■型紙制作工程資料

~糸入れ~

彫刻前の型紙を2枚に剥がし、それを重ねて文様を彫り、2枚の間に糸掛枠に格子状に張った生糸をはさみ柿渋で張り合わせる方法。

~糸掛け~

同心円の内部のように文様が抜け落ちてしまうような場合に、文様を固定するために絹糸でかがる方法。

~紗張り型~

彫刻した型紙の裏面に細かい絹紗を漆で貼り固める方法。