■シーボルトの日本博物館

■シーボルトの日本博物館

国立民族博物館

ドイツ人の医師・博物学者で、19世紀に2度にわたり来日したフィリップ・フランツ・バルタザール・フォン・シーボルトは、江戸時代の日本に近代的な西洋医学を伝える一方で、日本の自然や生活文化に関わる膨大な賛料を収集し、ヨーロッパに持ち帰りました。シーボルトの日本研究が、帰国後に出版された『日本 Nippon』(1832−1882)や『日本植物誌Flora Japonica』(1835−1870)などに結実し、後世の日本学や植物学に大きく貢献したことはよく知られるところです。

しかし、シーボルトが、自身の収集したコレクションをもとに、日本をテーマとした博物庸展示を熱心に行ったことについては、ほとんど紹介されていません。シーボルトは、1度目の日本滞在中に、早くも日本博物館を構想、帰国後、ライデン、アムステルダム、ヴュルツブルク、ミュンヘンの各都市において日本展示を実現しています。当時のヨーロッパでは、ヨーロッパ以外の地域の民族やその文化への関心が、王侯貴族にとどまらず広範な市民のあいだでも高まり、近代的な博物館展示や、学問としての「民族学」が胎動しつつありました。シーボルトがおこなった日本展示は、のちの万国博覧会における日本紹介や、ジャポニスムによる日本趣味に先駆けて試みられた、初めての日本展示だったといえるでしょう。そして、2度の訪日に際してそれぞれ持ち帰った民族学的資料は、彼が企図した日本展示を構成するという明確な目的のもとに収集されたものだったのです。

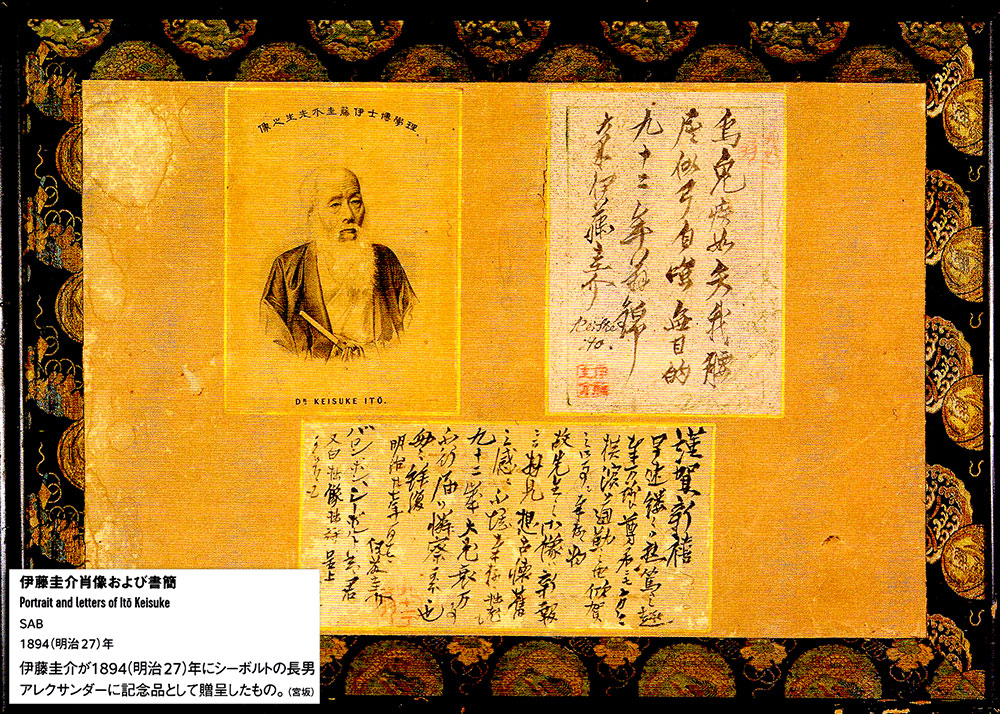

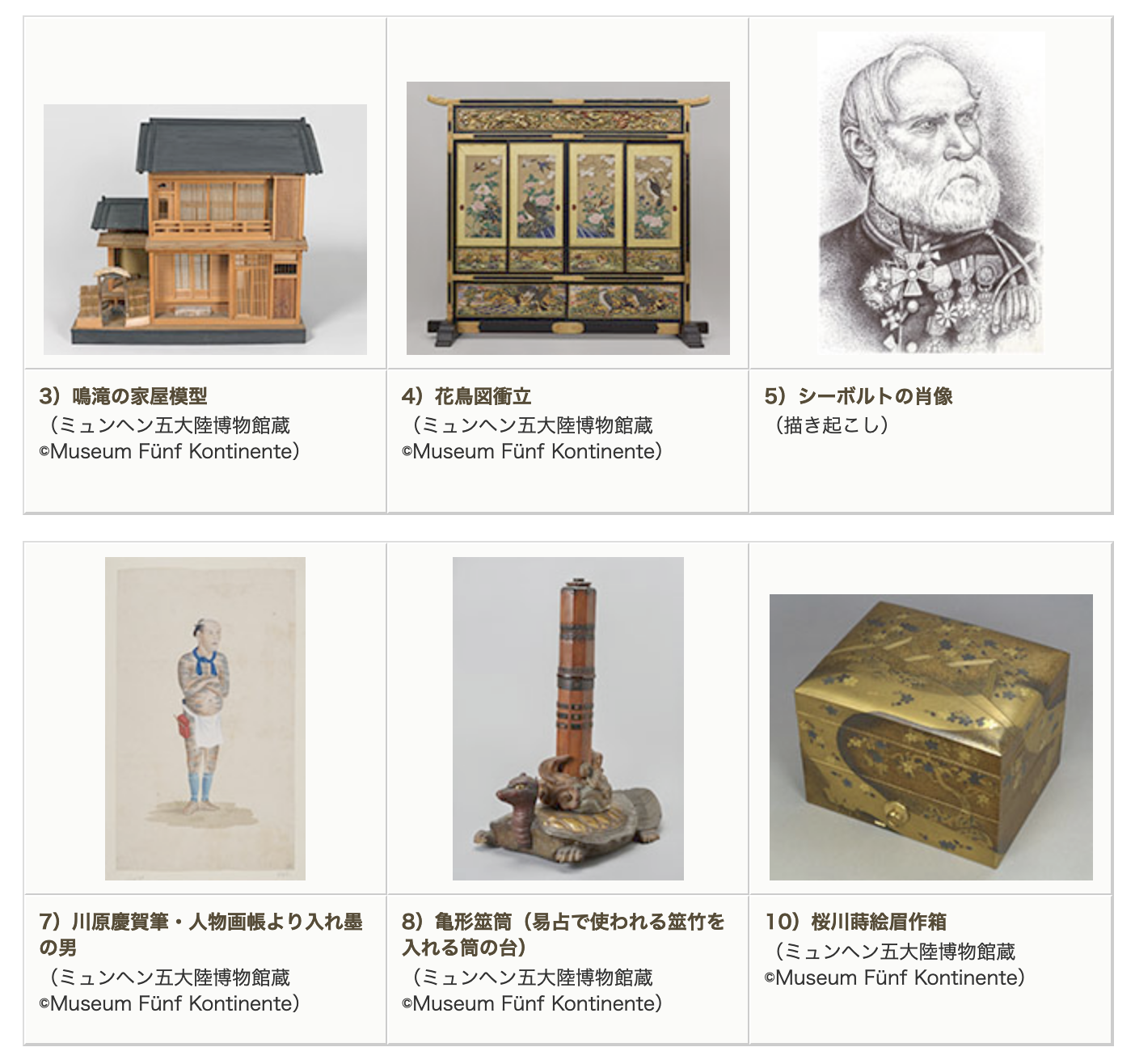

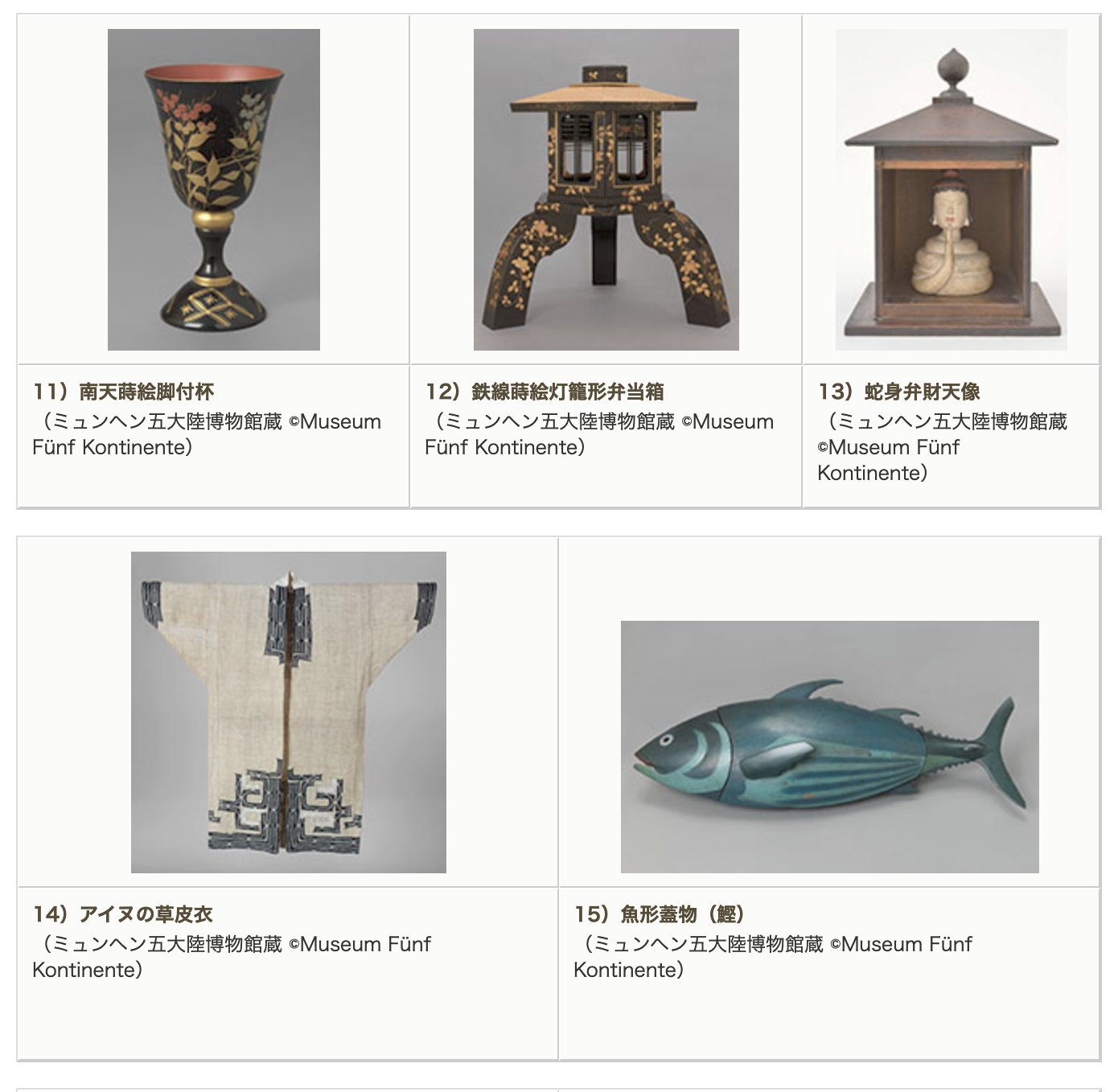

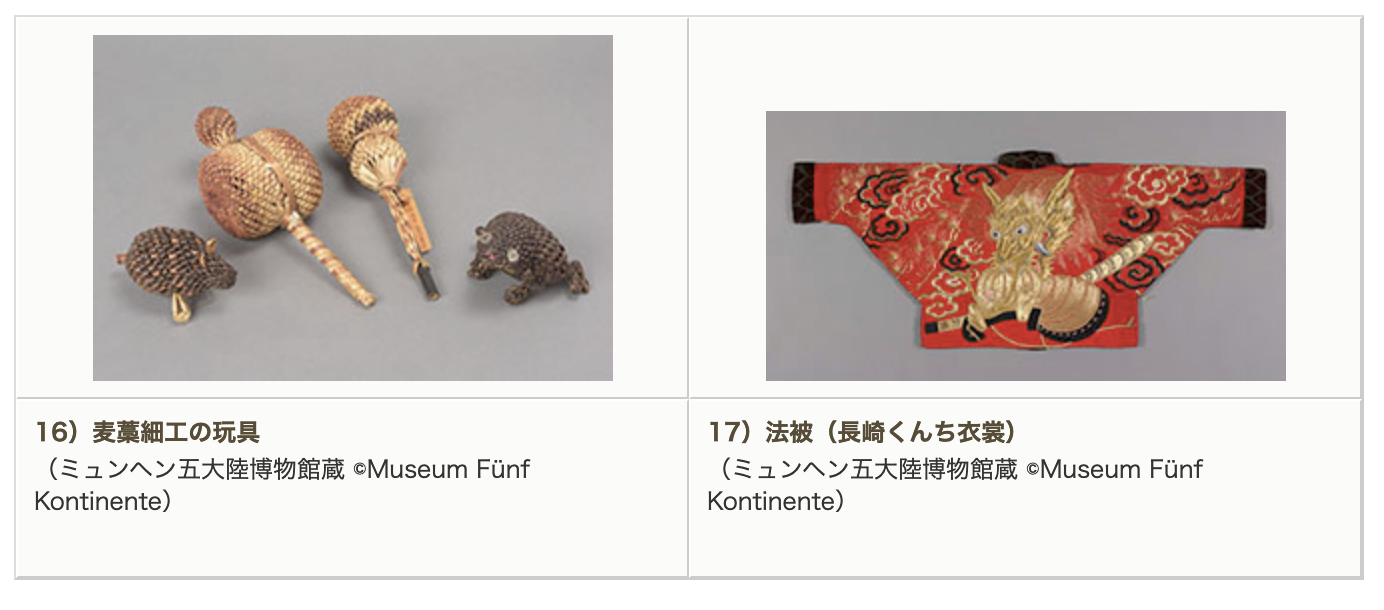

本展示は、約6年間にわたるシーボルト関係資料の総合的な調査によって得られた新しい成果をもとに、シーボルトがヨーロッパで実際におこなった日本展示に焦点を当てます。なかでも、死の直前にミュンへンで開催された「最後の日本展示」を、長男アレクサンダー・フォン・シーボルトが残した目録をもとに復元的に紹介し、シーボルトの描いた日本像に迫りたい。

シーボルト没後150年を記念して、彼が終焉の地ミュンヘンに残したコレクションの全体像を紹介し、シーボルトの日本博物館という新たな視点から、この貴重なコレクションを再評価するものです。

■シーボボルトの博物館構想

■シーボボルトの博物館構想

山田仁史(東北大学大学院)

民族学はまずもって、異民族・異文化への関心から始まった。そうした萌芽は早くもヘロドトス『歴史』(前5世紀)にみることができるし、マルコ・ポーロ(MarcoPolo,1254−1324)などの旅行家や商人、またとりわけ16世紀半ば以降、世界各地に派遣されたイエズス会宣教師の報告などによって、西洋における異文化情報は増加していった。

しかしこれが学問分野として成立したのは、18世紀後半から19世紀前半にかけてである。まず1770から1780年代、リベラルな啓蒙思想をもっていたドイツのゲッティンゲン大学を中心に、「民族誌」(Ethnographie)および「民族学」(Volkerkunde)という概念が考案された。これは諸民族の記述・知識、という意味をもつ。直接の背景にあったのは、18世紀のロシアで、大々的な探検・調査が数多く行われたことである。多くの民族をその領内にかかえていた大帝国ロシアは、その詳しい調査のためにドイツの学者たちも雇い入れていた。これが刺激となって、民族学は産声をあげたのである。

具体的には、ゲッティンゲン大学のアウクスト・ルートヴイッヒ・フォン・シュレーツァー(A.L.v.Schlozr 1735−1809)の著書(1771年)に、「民族誌」「民族学」の語が初めて用いられた。我らがフィリップ・フランツ・フォン・シーボルトの父、クリストフ・シーボルトはゲッティンゲン大学でシュレーツァーの講義も受けていたと考えられるから、シーボルト家は医学者の家系ではあったが、民族学誕生の現場にも近いところにいたのである。

これらの概念は、ほぼ半世紀の間に西洋各国に広まった。そして専門的な学術組織が生まれてきたのは1830から40年代である。つまり、民族学会と称する団体がまずパリ(1839年)、続いてニューヨーク(1842年)とロンドン(1843年)に設立され、やや遅れて民族学博物館も開かれてゆく。シーボルトが第一次日本滞在を終えてヨーロッパに戻ったのは1830年。彼はまさに、民族学制度化の機運を肌身で感じていたことだろう。つまり民族学が学問として制度化されたのは、まず学会や博物館によってだった。大学に専門の講座が開かれたのは、ようやく19世紀末から20世紀はじめのことである。

さて、博物館の歴史をひもとくなら、ヴンダーカンマー(驚異の部屋)・・・クンストカンマー(人工物の部屋)またはクリオジテーテン・カビネット(珍品蒐集室)などとも呼ばれる・・・逃すわけにはいかない。16世紀後半以来、西洋の王侯貴族が収集した珍寄な事物のコレクション展示室のことだ。今のような科学的分類が未発達だった当時のことだから、我々からj雑多なモノたちが並べられているようにも感じられる。たとえば、ワニの剥製、天球儀、椰子の実、時計、珊瑚細工、楽器、甲冑、ロザリオ、ガラス細工、絵画、貝殻などが隣り合って展示されていたのであり、今なおヨーロッパには、こうしたヴンダーカンマーがいくつも残っている。

これらの事物が体系的に分類され始めたのが、まさに啓蒙主義の時代である18世紀後半から、19世紀前半だった。たとえば。ピョートル大帝(在位1721−1725)の珍物コレクションに始まるサンクト・ペテルブルクのクンストカメラ(=クンストカンマー)は、1836年、図書館、天文学、鉱物学、動植物、解部族誌など、いくつもの独立部門に分割された。このような動きのなか、近代的な民族学博物館を構想する人々が現れてきた。そして近年シーボルトは、そうした先駆者の一人として高く評価されているのである。

いったい、シーボルトの何がそんなに特異だったのだうか? それは第一に、1835年というきわめて早い時点における民族学博物館構想の革新性、そして第二に、彼の構想が西洋におけるその後の民族学博物館に与えた影響力の大きさである。

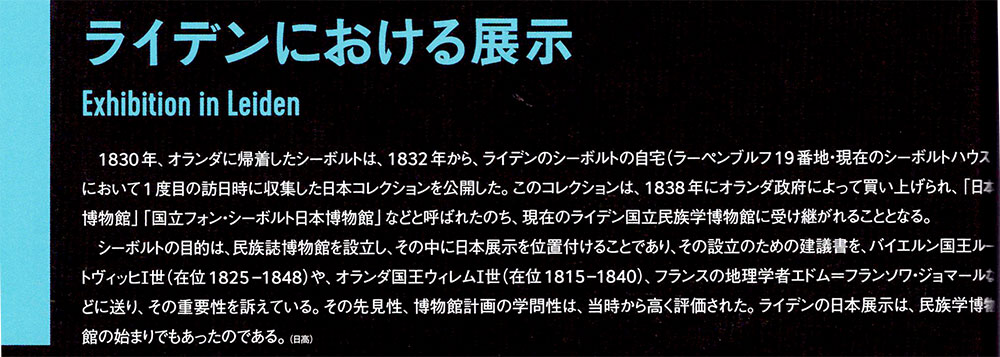

離日後いったんライデンに居を構えたシーボルトは、1832年頃から自宅に収集品を陳列・公開し始め、これがライデン国立民族学博物館(1864年以降)の原型となる。また彼は1835年4月21日付でバイエルン国王ルートヴイッヒⅠ世(在位1825−1848)に、民族学博物館設立の計画草案(図版他58)を提出した。そこでは12項目にわたり、当時としては驚くはど進取的な思想が述べられている。

たとえば各民族の全体像を網羅的かつ体系的に収集・分類すること、テーマ別ではなく地域別に展示を行うこと、諸民族の現状を展示すること、無文字民族のみならずいわゆる高文化も扱うべきこと、モノの原材料については自然物も対象とすべきこと、民族学博物館は教育の場でもあり、内容を概観できる目録を必要とすること、などである。そして年寺筆すべきことに、こうして異民族・異文化への理解が深まれば、差別や偏見から解放されると、きわめて人道的な主張をしているのである。

残念ながらルートヴィッヒⅠ世から回答は得られなかったものの、シーボルトの構想とライデンの「日本博物館」は大きな反響を呼んだ。まずフランスでは、ナポレオンのエジプト遠征にも参加し浩瀚(こうかん・書物の分量が多いこと)な『エジプト誌』を編纂したことでも知られる、地理学者エドム・フランソワ・ジョマール(E.F.Jomard.1777−1862)はシーボルトとの文通のなかで、その民族学博物館構想に強い関心を示した。

そしてパリのトロカデロ民族誌博物館(のちの人類博物館)設立を企図していたが、これはその死後1874年まで実現しなかった。他方、デンマークの考古学者クリスティアン・ユルゲンセン・トムセン(1788−1865)もまた、シーボルトやジョマールと同じ空気を吸っていた。ジョマールとトムセンの間でも書簡のやりとりがあったし、1841、1842年にはトムセンが、そのオランダ・フランス旅行の途次、両者を訪問している。3人の考えには違いもみられるものの、いずれにせよトムセンは1841年、コペンハーゲンに民族誌博物館を創設した。

ミュンヘンはどうだろうか? このバイエルン王国の首都でもやはり、君主であるヴィッテルスバッハ家が16世紀後半から、ヴンダーカンマーの充実にいそしんでいた。19世紀になるとマクシミリアンⅠ世(在位1806−1825)とその子ルートヴイッヒⅠ世のもと、学術コレクションはさらに拡充し、民族学関連ではヨハン・バプティスト・フォン・シュピックス(J.B.V.Spix.1781−1826)とカール・フリードリヒ・フィリップ・フォン・マルティウス(C.E.Ph.v.Martius.1794−1868)が、1817年から1820年にかけて行ったブラジル調査における収集品が、特筆される。しかし独立した民族学博物館は、いまだ存在していなかった。

シーボルトはその実現を意図しながら、第二次日本滞在(1859−1862)での収集活動に従事したと思われる。それは彼が帰国後、はじめマクシミリアンⅡ世(在位1848−1864)に、ついでその後継者ルートヴイッヒⅡ世(在位1864−1886)に対し、日本コレクションの購入を強く働きかけたことに表れている。1864年11月1日付のルートヴイッヒⅡ世宛書簡(図版No.59)では、その2度目の収集において、ミュンヘンにすでに存在する世界的に有名な学術的・工芸的コレクションと並べ展示するにふさわしい、観点と拡充を企図した、と述べている。

しかしバイエルン国によるその購入は、彼の存命中には認可されなかった。 一方、シーボルトの先見の明をよく理解していたのは、モーリッツ・ワーグナー(M.Wagner、1813−1887)である。ワーグナーは1873年、バイエルン国政府にあてた請願書において、シーボルトのコレクションは「その全体的構想および選択において、体系的で秩序だっているとともに、実際的に設計された民族誌博物館の模範である」と称賛するとともに、シーボルトは「博物館構想にたぐいまれなる才能を有して」、とも評価している。今回の特別展でよみがえることになるのは、こうしたシーボルトの先駆的な博物館構想を基礎においた「日本博物館」なのだ。周知のように、ミュンヘンでは1874年にシーボルトのコレクションを購入し、1868年に設立されていた民族学博物館において、非常に大きな位置を占めることになった。そして初代館長のワーグナー以来、このコレクションを中核とするアジア部門を、同館の特色ととらえてきたのである。

まとめよう。シーボルトは民族学という学問が組織化されつつあった19世紀前半において、当時としては画期的な博物館構想を発表した。そしてその影響は、少なくともライデン、パリ、コペンハーゲン、そしてミュンヘンヘと広がり、程度の差はあれ、今もその痕跡をとどめているのである。

■シーボルト・コレクションのデジタルアーカイブ活用

■シーボルト・コレクションのデジタルアーカイブ活用

原田泰(公立はこだて未来大学)

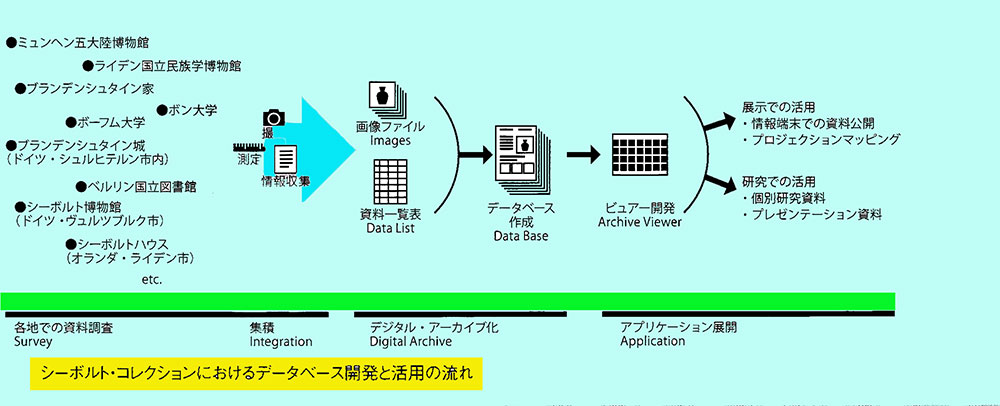

▶︎シーボルト・コレクションのデータベース化

デジタルアーカイブ(digital archive)とは、博物館や美術館の収蔵品など、さまざまな形の文化的資料をデジタル化して保存することを指す。多くの文化施設において、収蔵資料をデジタル化してインターネットなどで公開する例も増えている。デジタルアーカイブの活用には、資料のデータベース化と、その活用のためのシステム、さらに操作画面のデザインが必要となる。

<シーボルトコレクション収蔵機関>

・ナチュラリス生物多様性センターhttps://www.naturalis.nl/nl/

・シーボルトハウスhttp://www.sieboldhuis.org/en/

・国立民俗学博物館https://volkenkunde.nl/en

・シーボルト博物館ビュルツブルクhttps://siebold-museum.byseum.de/de/home

・ミュンヘン州立植物標本館http://www.botanischestaatssammlung.de