■正師を求めて

■正師を求めて

▶誕生〜二十八歳

八歳で母を喪い、十八歳で比叡山に上山した道元。しかし、正師と正法を求めて、ついに中国・宋に渡る。

▶母との別れ、そして比叡山での修行

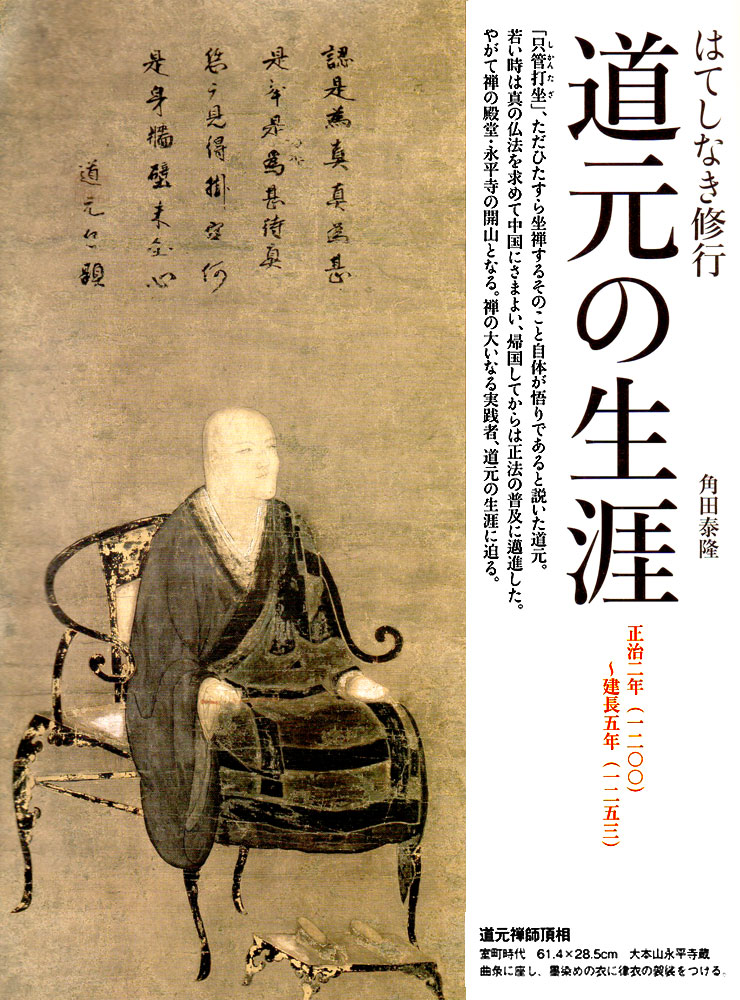

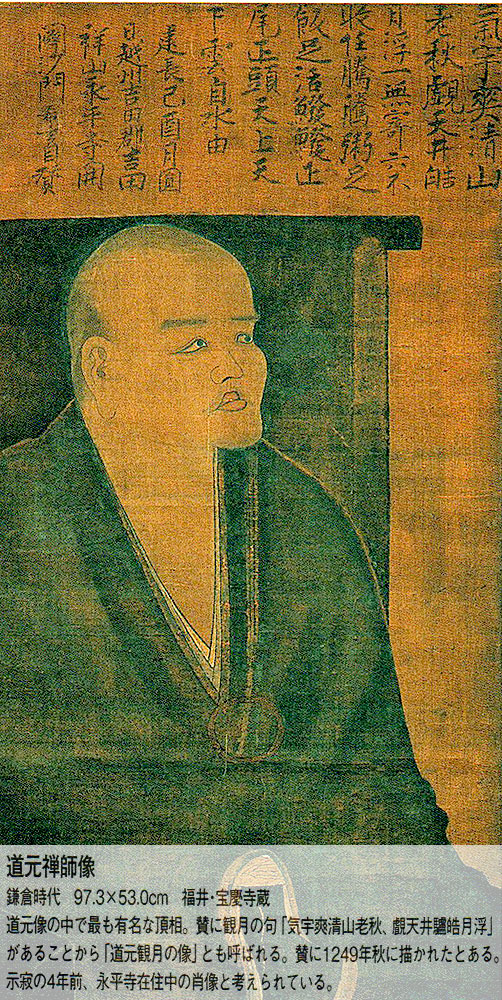

道元禅師(以下、禅師)は、正治二年(一二〇〇)正月二日(陽暦一月二十六日)、京都に生まれた。父は村上源氏の流れをくむ久我道具・くがみちとも(一説に道具の父通親・みちちか)、母については不詳だが、摂関家の職者にして宮中に重んじられた藤原基房(もとふさ)の関係の女性ではないかとされる。

禅師は幼少の頃からたいへん聡明であった。四歳の時には中国初唐期の詩人李嶠(りきょう)の詩を集めた『李晴百詠(雑詠)』を、七歳の時には『毛詩』(「詩経」の別名)や『春秋左氏伝』(「春秋」の解説書)を読んだとされる。

八歳の冬、禅師は最愛の母親を喪(うしな)った。この頃から禅師は仏教にひかれるようになり、九歳の時には仏教の入門書とも言われる『供舎論(きょうしゃろん)』を読んでいる。おそらく、禅師の母親は臨終にあたって、わが子が朝廷と幕府の権力抗争に巻き込まれるのを心配し、幼き禅師に出家をすすめたのではないかと思われる。

その後、禅師は藤原基房の猶子(ゆうし・養子の意味)となるが、基房は禅師を元服させて朝廷の要職にすえようと考えていた。それをさとった禅師は、元服を間近にした十三歳の春、祖母と伯母のいる木幡(こはた)の山荘に行き、出家の志を伝えた。さらに、比叡山の麓に住む外舅(げきょう・母の兄弟)の良顕法眼(りょうけんほうげん)を訪ねて相談した。出家を求める禅師に良顕は驚くが、その志の強固なることを知って、禅師が仏の道に入る手助けをし、さっそく禅師は比叡山横川般若谷の千光房に登ることになったのである。翌年四月には天台座主(ざす)・公円僧正について剃髪・得度(とくど・出家して受戒すること)し、出家の念願を果たした。

禅師は純粋な求道心をもって出家し、比叡山で仏教を学んだ。当時の比叡山は、まさに仏教の総合大学であり、最高学府であったといわれる。法然上人や親鸞聖人、栄西禅師、日蓮上人など鎌倉新仏教の教祖がここで学んだことはよく知られているところである。禅師も、比叡山において十三歳から十八歳にいたる六年間、当代一流の高僧に参じて修行した。

▶修行時代の疑問

しかし、禅師が修行中に見たものは、戒律を厳格に守らない僧侶たち、そして名声を得ることや、高い地位に就くことばかりを願って修行している者たちだった。禅師も、仏教の指導者や先輩達に、「しつかり修行して、有名な高僧になれ」と教わった。禅師は、そのような修行に疑問をもつようになったのである。

禅師は中国の高僧の伝記を記した『高僧伝』を読んで、僧侶としての名誉を求める生き方は本当の僧侶の生き方ではなく、むしろ名誉や利益を求める心を捨てて生きる道が、僧侶としてのほんものの生き方であることを知った。そして、禅師の思いは、中国(宋)の禅の高僧へと向けられることになったのである。

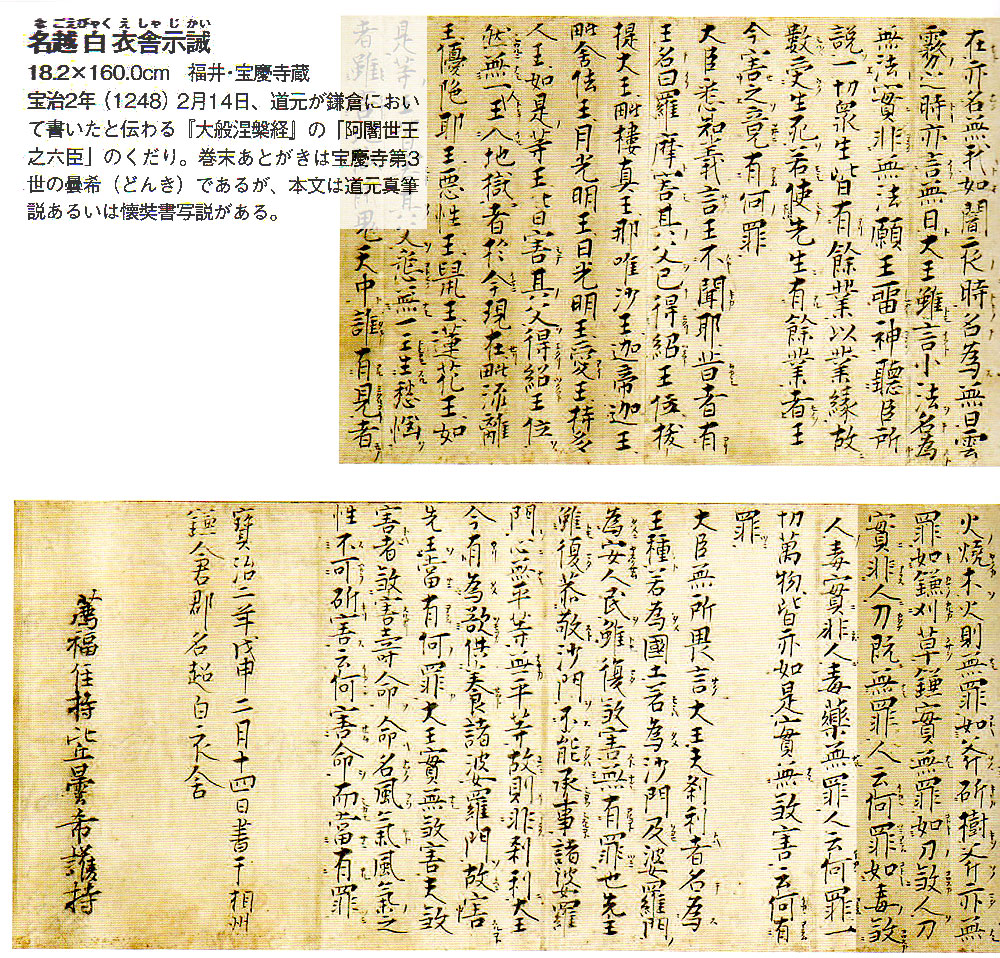

のちに禅師は、ほんものの仏教を求めて、中国に渡ることになる。

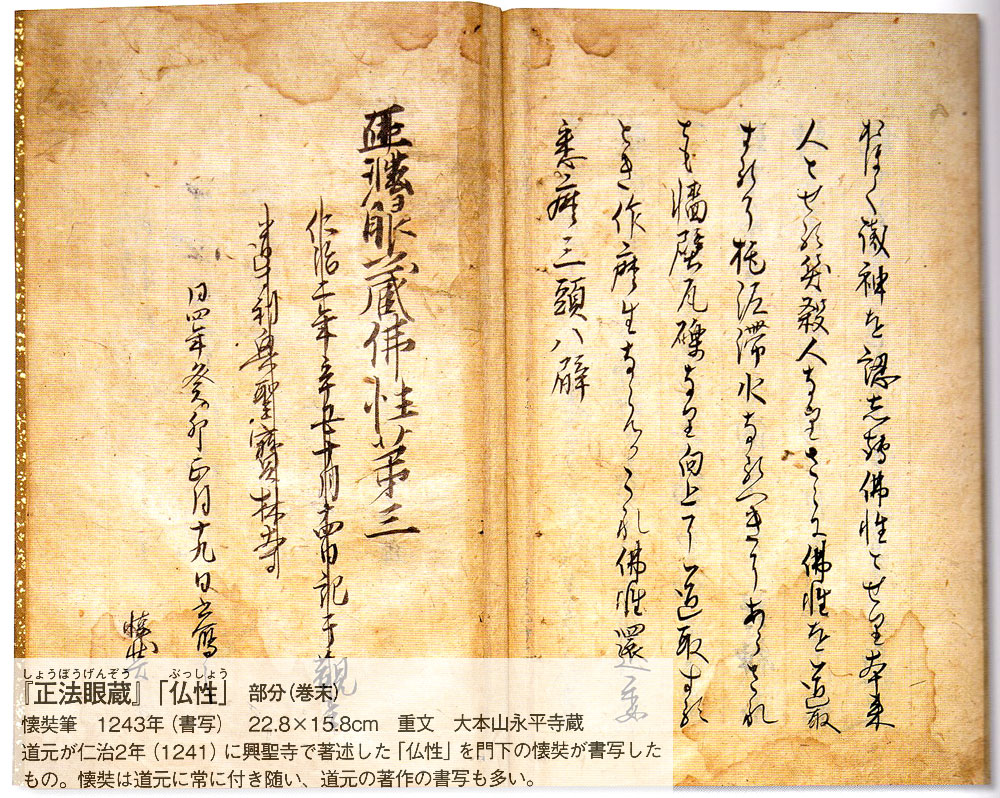

また、禅師はさらに大きな疑問をもった。当時、比叡山で説かれていた「本来本法性(ほんらいほっぽうじょう)、天然自性身(てんねんじしょうしん)」(人間はほんらい、仏の心をもち、生まれながらに仏の身体を有している)という教えに対する疑問である。「ほんらい仏であるならば、なぜ、仏となることを願い、厳しい修行を積む必要があるのだろうか」。

「本来本法性、天然自性身」とは

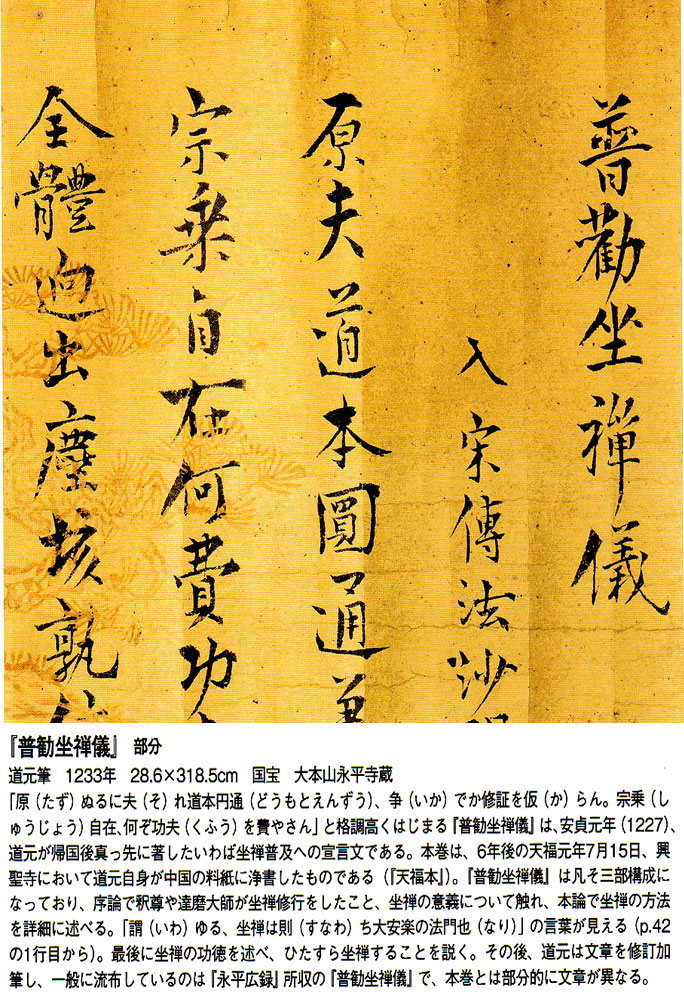

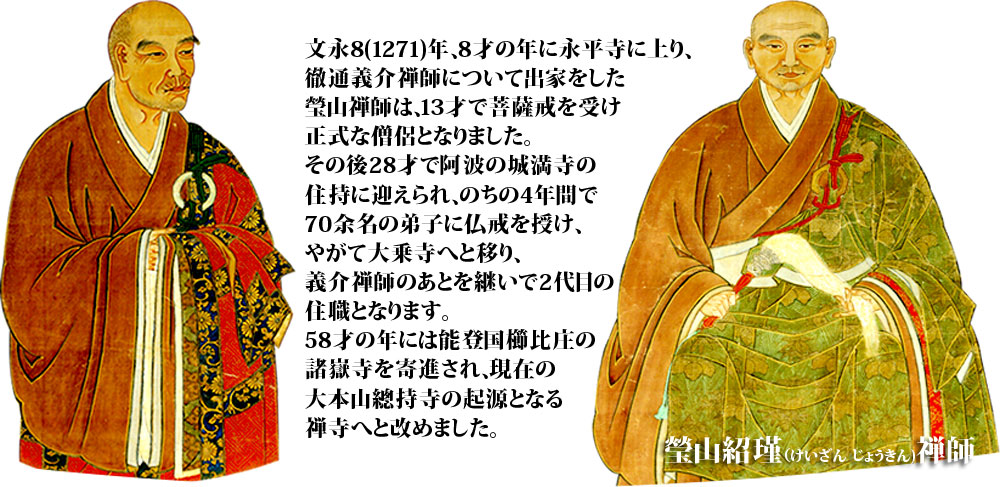

(人は生まれながら仏である。それならば何故に悟りを求めて修行するのか。)という「本覚思想」に疑問をいだき、ついに山を下り、正師を求めて中国に渡り、一生の師天童山景徳寺の如浄禅師さまに相見して、この疑問を解かれ悟りを得られました。

ところが、当時の比叡山の指導者に尋ねても明解な答えは得られず、最後に、比叡山を降りて三井寺(園城寺)の公胤(こういん)を訪ね、この質問をした。公胤は当時の顕密の明匠(天台学・密教学の優れた師)であったが、質問に答えることはせず、禅師に中国に渡って禅の教えを学んではどうかと勧めた。『高僧伝』を読んで中国の禅僧にあこがれていた禅師は、いよいよ、入宋(中国留学)の志を深めていく。

人間は本当に特殊な生命なのです。心をダイナミックに変化させて善行もできます。神々ですら善業を重なるためにあえて人間に転生してくる。善をなすことができる特殊な生命、それが人間です。仏道修行をして成長できるのも人間です。

人間だけがブッダにもなれるわけです。この人間の時代にできるだけ善行をして、仏道修行をすること。