ザッキンと日本

■ザッキンと日本

■ザッキンと日本

金原宏行(茨城県近代美術館企画課長)

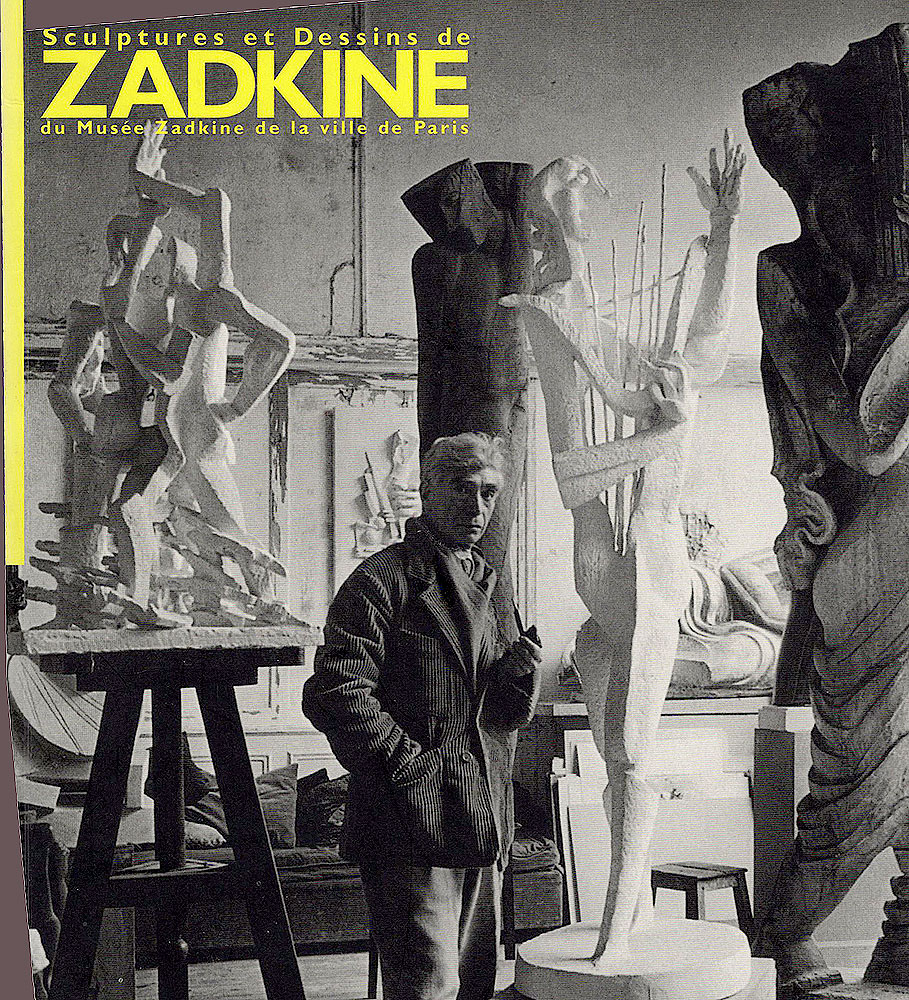

ザッキンは、日本に最も早くその実作が紹介された立体派(キュビスム)の彫刻家の一人で、近代日本の西洋近代彫刻の受容においてザッキンの占める位置は大きなものがある。それがどのようなものであったか、戦前と戦後に分けて、その受容を具体的に検討してみよう。

▶戦 前

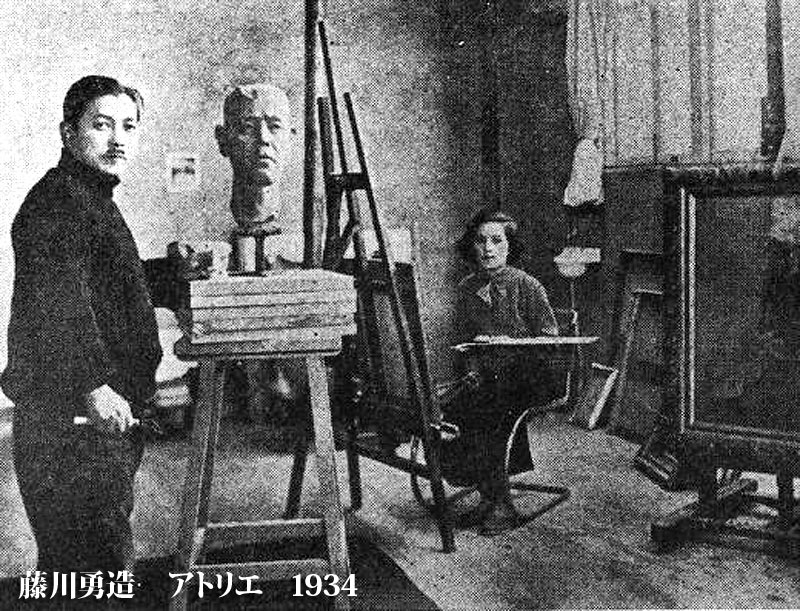

1919年(大正8)9月、二科会に新たに彫塑部が設けられると、その創立会員として迎えられたのが藤川勇造である。藤川は1908年に渡欧し、1910年、ロダンに認められ、1912年頃よりロダンの弟子兼助手を務め、病を得て1915年に帰国している。彼はロダンの弟子ではあったが、彫刻の肉付け(モデリング)について深い理解をして、師とは異なった穏健な写実のなかに静讃な作風を展開していた。

こうした経緯もあって、二科会は早くから外国の作家とも交流するという国際性をもち、1921年(大正10)の第8回展には未来派の父とも称されるロシア人プリュリュック、ププノワ(版画家、翌大正11年来日)などとともにザッキンの水彩画やデッサンが第4室に展示された。これらはヨーロッパから帰国した中川紀元が携えて来たものであった。

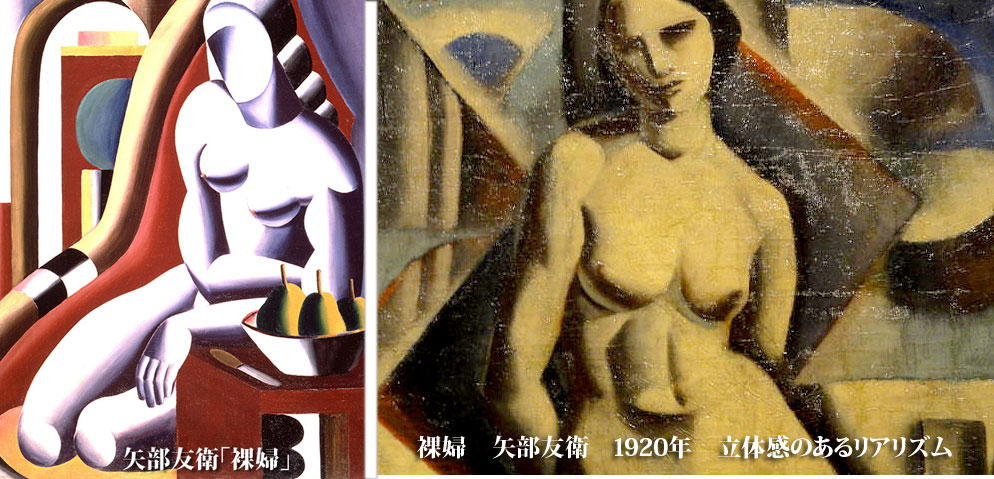

1922年同じくヨーロッパから帰朝の矢部友衛(大正8年渡仏した画家、キュビスムの影響を受けた)がザッキンの水彩、素描、版画30点弱を招来し、東京神田の文化学院で雑誌『明星』の主催で「ザッキン個展」を開催し、画集を刊行した。日本での展覧会が実現したのは、ザッキンがパリのラ・リューシュでの隣人であった藤田嗣治の薦めが大きかった。この時石井伯亭が寄稿して、構成的なモダニズムをもたらしたザッキンに対して好意的な発言をしている。ザッキンはパリからこの年の第9回二科展に水彩《風景》などを送り、初めて二科展に出品している。

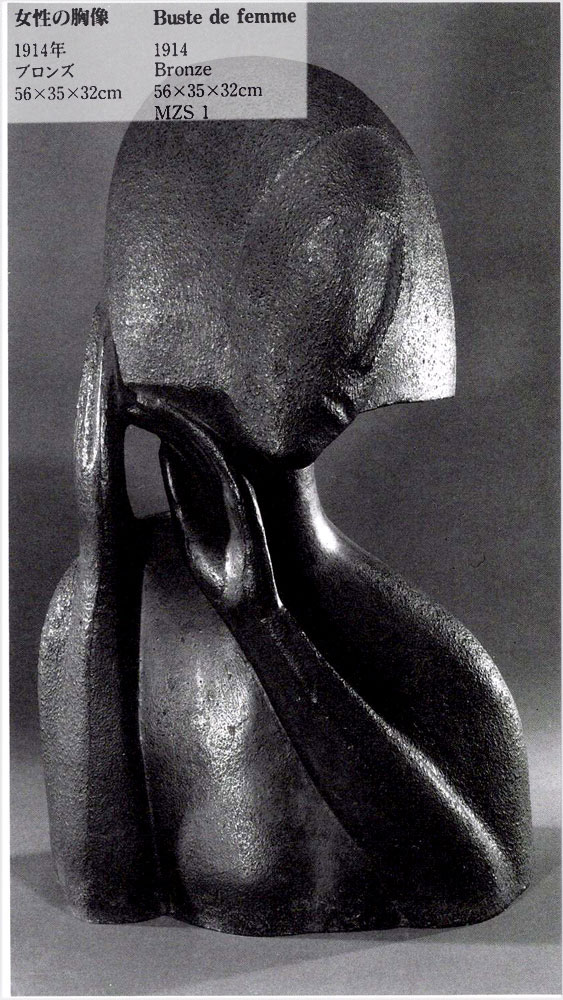

1923年(大正12)の第10回展では10周年を記念することもあってザッキンは、木彫≪面〉、≪男の尉、≪収穫〉、大理石≪母子》の4点の彫刻、水彩5点、デッサンを出品し、ザッキン彫刻の最初の紆介となっている。それまではザッキンの絵画が主に紹介されてきたのである。このとき中川紀元は「ザッキンに就いて」(『みづゑ同年4月号)を寄せた。1924年(大正13)第11回展の二科展で新会友(在外会友)になったザッキンはフランスから木彫(直彫り)の大作≪母子》、ブロンズ≪手風琴》、石彫《女楽師》の3点を日本に送っている。これについては黒田重太郎がブロンズ《手風琴》を傑作とほめ「ザッキンのいい作品には窮屈さがない」と言及している(『みづゑ』同年10月号)。1923年渡欧しプールデルに師事した清水多嘉示は、滞仏中サロン・ドートンヌに出品、パリでデスピオ、ザッキンらと交流している。

1925年(大正14)第12回展では、ザッキンは彫刻7点を出品、それらはキュビスムの傾向を帯びていた。1927年(昭和2)第14回二科展でアルキペンコの絵画13点と彫刻36点の特別陳列を行い、ロダンとは別の流れの彫刻があることを多くの日本人に知らしめた。この時ザッキンは彫刻3点を出品している。1928年(昭和3)の第15回二科展では記念展ということで中山貌(20点)、児島善三郎(22点)、東郷青児(23点)の滞欧作品とともにザッキンの素描、グワッシュ30点が特別陳列され、加えて彫刻3点の出品があった。この時、32歳の前田寛治は、ザッキンを評して「理知的なコンポジションと色彩、悲しいアンチリジァンスの表現」があるといっている(『中央美術』9月号)。

パリ14区にいた岡鹿之助(パリ在住は1925−39)は、この年ザッキンと交友している。

1929年(昭和4)第16回二科展にザッキンは彫刻3点を出品する。この年二科会の彫刻のための研究所「二科技塾」(一年後に番衆技塾と改称)が開設され、藤川勇造は、ここで指導にあたった。のちデスピオに学んだ菊池一雄、堀内正和はその時の藤川の弟子である。

1930年(昭和5)9月第17回二科展でザッキンは、3点を出品し、1931年のギリシャ旅行以降の作品には人間賛歌の傾向が強まった。この年二科会会員となった。1933年高村光太郎は、ザッキンについて「アルキペンコに比べると誰もが認めるように詩人だ。造形的に弱いが正直で愛がある。1909年に巴里に来て以来其処に居る。彫刻の近代運動の渦中で果敢に自己を主張した。アフリカ人の感化もあるが、何を描いても自己の精神に忠実で、堅い石や木をゴリゴリ彫ってファンタジイをほしいままにしてゐる。彫刻の合理化を称へて作品は却ってファンタジイに特質を持つ此の時代の新進作家の代表的な存在だ。彼の作は人を楽しませる。又彫刻意識をひろく解放する。彼の形式主義には理論の臭みがない。彼は日本の二科会会員に列して毎年その愛すべき作を送って来る」(「現代の彫刻』)と今日から見ても適切な発言をしている。鋭い批評家でもあった高村の面目躍如というところである。

1939年1月、久保貞次郎は第1次大戦後パリに定住した49歳のザッキンをパリの住人で画家の滝川太郎に案内されてリエクサンプール公園にほど近いアトリエを訪問している。そこではザッキンが「自分の感情により、表現する」ことの重要性を強調したと久保は記している。久保はザッキンと会う前年の1938年、画商ズボロフスキーからザッキンのデッサン(1917年作)を買った。それは、この時期彼が貧乏にあえぎ、腹がすいて仕方ないので60枚のデッサンを当時の金300フランで売ったことがあり、それらの一つであったという興味深い逸話も紹介して、久保はザッキンの温和な風貌のうちに不屈の精神を感じとっている(1939年「みづゑ」11月号「ザッキン訪問記」)。

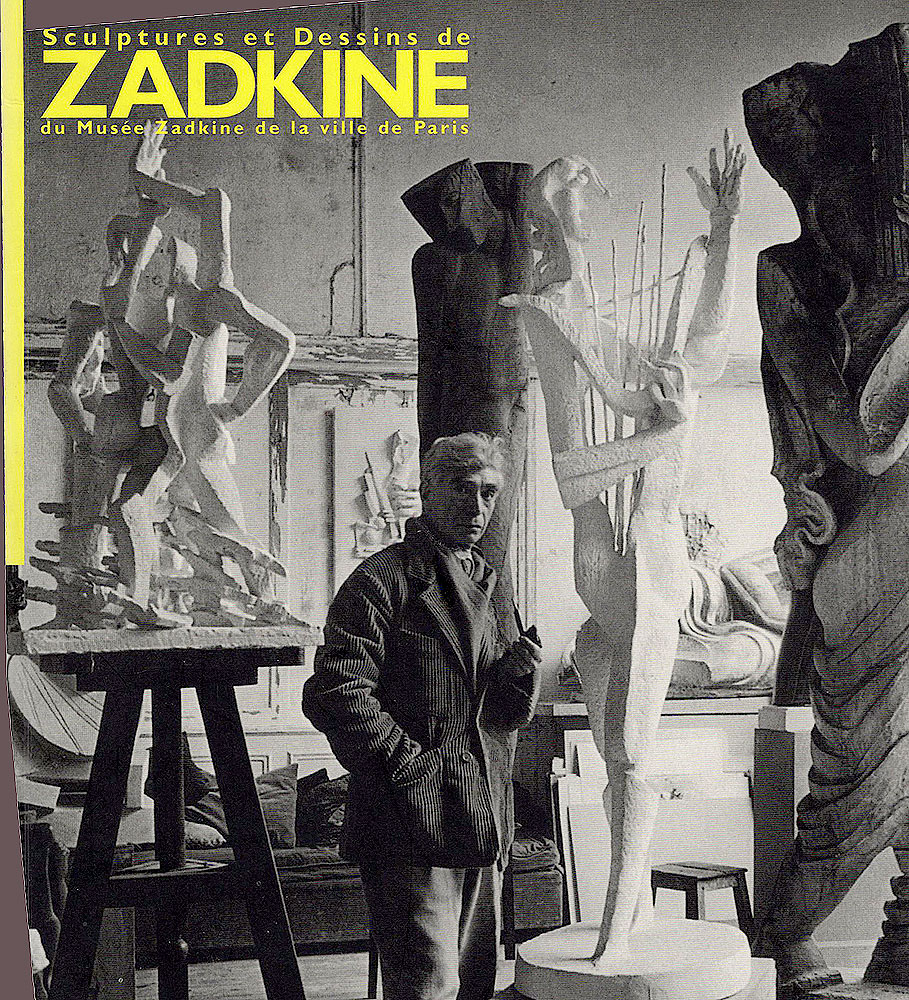

1940年4月のザッキンの久保宛の手紙に、パリから直線距離で450キロ離れたロット県の田舎の仕事場で「楡に刻んだ巨大なキリスト像−この8カ月はその仕事に力を集中しています。」と最近の労作について記し、画家であるプラックス夫人(フジタが結婚の立会人であった・上写真)についても近況を寄せて、前年訪問した際アトリエに飾られていたグワッシュ2点を作品集とともに久保に送っている。久保は、ザッキンらを生み育てたヨーロッパ文化の底に流れるものは何か深く考えてみようではないかと呼びかけている(1940年『みづゑ』8月号「最近のザッキンとプラックス」)。

1941年の成田重郎の著作「ロダン以後』は、「現代彫刻に見る省略や簡約には、適切に幾何様式を見るであらう」と北方の彫刻家としてアルキペンコとザッキンについて述べ、ザッキンの彫刻についてはフランスのグルノーブル美術館に収蔵されている例を挙げ「従来のプラクテック(経験と技術)を破壊し、そこから何か違ったものを求めるための体系的な変形」に留意しているといって、彼の、対象を平面の集まりとして再構成し、視点を複雑にするキュビスムの影響を指摘している。のちにはきびきびした直線と激しい動きを示す手法も加わり、それが受け入れられことになる。しかし1942年刊行の彫刻の啓蒙書として令名のあった本郷新の「彫刻の美』(1942年、冨山房)は、ロダン、マイヨール、ブールデルどまりでザッキンの紹介はない。

▶戦 後

以上のように大正末年から昭和前期にかけて二科展に出品をつづけたザッキンは、戦後においても日本人に影響をあたえつづけてきた。第2次世界大戦終了後、亡命先のニューヨークから戻って精力的に制作活動を再開し、1945年からパリのモンパルナスのアカデミー・ド・ラ・グランド・ショーミュールで1954年まで教鞭を執り、多くの日本人がそこを目指したから、ザッキンと日本の結び付きと交流はますます広がった。ザッキンは、1955年ころからゴッホ記念碑のための多くの習作に着手し、ロマン的な物語性と造形の斬新さの統一を目指したその記念碑は1956年に完成する。記念碑を制作するにあたり、≪ゴッホの胸像〉、<野原を歩くゴッホ像〉など、いくつかの肖像を作ることによって、ゴッホという人物研究をおこなった。(下写真参照)。

1950年、雑誌「BBBB」(冬芽書房)の2月号は本郷新のザッキンに関する文章として「レジスタンスの二人の芸術家」を載せた。近作<囚われの女》を紹介し、また「パリの近代美術館で初期から今日までの60数点が展示され多くの支持と賞賛を得た」と記している。これは前年の1949年5月パリ国立近代美術館での個展に、彫刻、グワッシュ、デッサン73点が展示され、好評をもって受け入れられたことを指摘したのであった。1943年のナチの圧政下でファシズムに対して無言の抵抗をしたこと、祖国を離れた人間の果てしない郷愁を宿すところに注目した発言である。

.jpg)

久保貞次郎は、1950年ザッキンからの手紙を紹介し、ザッキンの展覧会が前年「パリですばらしい近代美術館を会場として開かれ」たことを記し、新たにブロンズの≪オルフェウス・上写真〉を購入したことを知らせている(「美術に近づく道』1980年)。

1953年柳原義達は、版画家浜口陽三とフランスに渡り、アカデミー・ド・ラ・グランド・ショーミエールでオリコスト(ブールデルの弟子)に学び、モンパルナスのカフェのテラスで常連のジャコメッティ(アメリカから1945年9月パリに戻る)とザッキンなどの姿をよく見たといい(「戦後の私の彫刻感』1972年)、当時彼らは健全で偉大な仕事をしていたと評価する。

1954年「ザッキン新作展」が開催され、彫刻20点、グワッシュ、デッサン30点がプリジストン美術館で展示された。この展覧会は、日本でまとまった初めての紹介となり、大阪、名古屋を巡回した。

1956年2月以来何度か矢内原伊作はザッキンのアトリエを訪問し「ザッキンのアトリエにて」(「芸術家との対話」所載を書いてし)ている。これまで作った作品は400点位にはなるといい、時にはカフェで対話をし、小柄なザッキンの白髪赤ら顔のきさくで熱情を込めた彼の話に耳を傾け、ザッキン自身は「芸術の生命は一つであり、それは古代から今日まで一貫しており、宗教芸術、近代芸術という何か特別なものはない」といい、「近世以来の世界の造形力の停滞」を指摘している。ザッキンを〈彫刻における詩人〉と位置づけて「亡命者めいたところが全然ない」という。それは第1次大戦にフランス軍に従軍し、その時以来フランス国籍をもっているからである。

1958年渡仏した保田春彦は、グランド・ショーミエールのザッキン教室に2年(1959年まで)ほど学んだ弟子の一人で、そこでの保田の作品には素朴で端正な古典的な形態感覚が見いだせる。しかしどちらかというとザッキンの職人的なところやロシアの森のイメージ、樹木のぬくもりなどは保田の受け継ぐところとはならずに、後には鉄などをもちいた明噺で計数的なところに特色がある作風に向かっている。それは彼がフランスからイタリアに渡り長期滞在したことと関係しよう。

ザッキンは、1959年6月、国立西洋美術館が松方コレクションを収蔵展示する目的で開館した際、フランス側を代表する文化使節の一員として来日した。1959年秋から翌年にかけて「ザッキン展彫刻50・絵画201959-60」が東京、大阪、名古屋、倉敷、福岡、小倉を巡回した。フジカワ画廊の招来によるものであった。大阪での作品披露に際し、ザッキンは「彫刻家は二の面をもっていなければならない。一は排除する(無駄なものを除き、捨てる)ことであり、もう一つは本質的なものの上に、他のものを接木しなければならないことである。」「私にとって彫刻は形と詩の一致である。しかしまた、形と詩の横み重ね から美しい彫刻が生まれると考えてはならない」といっている。

戦後のヨーロッパの美術動向を積極的に紹介しつづけた土方定一は、1960年海港都市ロッテルダムにモニュメント「破壊のための記念碑《破壊された都市》」(1947−51年)を訪ね、爆撃された都市の「建築が彫刻のいい背景になって調和している」例とし(「ロッテルダムの都市と彫刻」美術手帖』)、1968年の「現代の彫刻的な状況」(読売新聞)で再びザッキンを論じ「モニュマンとして、その周囲の野外環境を、それぞれの性格に応じて支配し、緊張した野外環境を追っている」という。

高田博厚は1963年「ザッキンと彫刻精神」(読売新聞)を執筆し、そのなかで戦前モンパルナスで見かけたザッキンを彫刻家としての犀利(さいり・文章の勢いや頭の働きが鋭いこと。また、真実を鋭くついているさま)な眼によって評論し、パリ時代の友人として、単純素朴で頑固な気質をまるだしにし、法隆寺の百済観音(奈良時代)を激賞する日本びいきの彼を紹介した。そのエピソードの中で、松方コレクションの関係で来日のとき彫刻家連中の集まりで、ザッキンには3メートルの巨木に粗ぼりしたキリスト像があったから、彼を尊敬していた長老格の彫刻家(筆者注:澤田政廣のこと)は、ザッキンが木彫を作っていることを知り、それに使う切り出しを寄贈しようと日ごろ大切にしている切り出しを、お土産に上げようとしたところ、「私はこういうものは使いませんから‥」と丁寧に辞退した逸話を細介している。要らないものは要らないという彼のとぎすまされた明噺な言動と人間性を教えてくれる。

ゴッホが最期を遂げた終焉の地は、パリから北西約35キロのオーヴェール・シュール・オワーズである。印象派の画家たちにも愛され、1890年5月20日、ゴッホはこの町に降り立ち「オーヴェールはひどく美しい。セザンヌやコロー、ピサロが愛した人口6千のフランスの典型的な田舎町である。パリから遠く、ここには本物の田舎がある」と弟テオへ手紙に書いたその街に、ザッキンによる野外彫刻フアン・ゴッホ記念像が設置され、画架を背にして昂然と歩む像は、1961年に除幕式が行われた。素朴なヒューマニティと野を行く天折の画家ゴッホへの力強い生命賛歌となっている。ゴッホの真の人格、当時の人々の限に映った彼の姿をもとめて「ゴッホの森」(ザッキンの言葉)にさまよったのであった。

先年、それら町並みとザッキンのモニュメントを私も実見したが、広い庭の中央に「彫刻は森の木のように自由に置いてみてくれ」といっていた彼の意向にそって設置され、印象深いものであった。同じ作品が箱根彫刻の森美術館の野外にも展示され、愛と善意に無限の信頼をよせるゴッホ像として日本人にも人気がある。

1973年の個展(現代彫刻センター)にはザッキンの彫刻49点、グワッシュ、デッサン33点、タスピリー(タペストリー)4点が展示され、田中穣は「キュービスムの手法の中にヒューマンな叫びを見る」(展覧会評、読売新聞)と書いたが、当を得ているといえよう。

堀内正和は「現代彫刻のへ道」(1977年『季刊現代彫刻』)でモーリス・レイナルの『ザッキン』を読み、「写生派ではないが、自然に反するような表現は決してしていない」とアルキペンコやボッチヨーニにも言及して、彼らが空間要素の活用を明確な方法論として自覚し、ザッキンその他の立体派系統の彫刻家たちによって、それらが華々しく展開されたことを指摘する。

「ザッキンはウクライナ人であったが、一生をパリに生き、またフランス人と外国人の混合合作地であるモンパルナスの美術家であった」、「洗練繊細に見える〈気のきいた感覚〉の奥におそろしく素朴で直接な、ほとんど〈動物的〉な力をもっている」という高田博厚の言葉(「ザッキンと彫刻精神」)は、ザッキンの人と芸術を今においても正確に言い当てているとおもわれる。

茨城県近代美術館には重厚なプロンズ《恵みの木》(1962−63年)が入口のセンターコートに展示され、親しまれている。山梨の清春白樺美術館にも《メッセンジャー》、≪三人の楽士〉の2点が屋外に設置されている。

日本をこよなく愛したザッキンの彫刻40点と水彩50点(第一次大戦の間に描かれた水彩、デッサンが見られないのは残念であるが)からは、時代の変動のなかで、かって高村光太郎が見いだせなかったザッキン芸術の良質なところを、私たちは見透し、受け取ることができるであろう。

(きんばら・ひろゆき)

野原を歩くフアン・ゴッホ 1956 71×32×22cm(茨城県近代美術館のみ特別出品)

Top

■ザッキンと日本

■ザッキンと日本