■現前のしるし

■現前のしるし

スティーヴン・バーン(ケント大学近代文化研究教授,近代文化研究センター所長)

イギリス彫刻は,20世紀後半になって世界的な成功に浴した。しかし,イギリス彫刻という現象に対してだれもが関心を抱き,その重要性が認められたのは,おそらく,ようやく現在にいたって,つまり20世紀が最後の10年を迎えてからのことであろう。しかし,それは,結局のところ,いまや途切れることなく三世代にわたって継続してきた展開があればこそのことなのである。この三世代にわたる展開は,19世紀の終わりに生まれ,大戦間に最初の主要作品を制作したヘンリー・ムーア,1960年代に新しい彫刻形態の開花を主導したアンソニー・カロ,そして,いままさに全盛を迎えている最も若い世代までを覆っている。キャリアの半ばにして今回の回顧展で取り上げられることになったアントニー・ゴームリーは,この最後の世代の代表者に数えてよいだろう。

歴史的事件が継起するとき,そこにはしかるペき論理が顕在化するものである。イギリスは,今世紀のあいだに,地球全体に広がっていた世界帝国から,ゆっくりと確実に不可避の段階を経ながら撤退していった。第二次世界大戦の直接の余波ともいうべきインド独立戦争に対してイギリスが取った作戦行動は,その決定的な分水嶺であった。そして,今世紀の最後の数年間には,イギリスは香港も手放すことになる。しかし,政治的・行政的な権力の譲渡は,イギリスの芸術家たち,特に彫刻家たちの新しい世代が一種の象徴的なパワーという収益をもたらしたことによって,神秘的かつ適切な方法で償われたようだ。理論と実践の両面で非西洋的な哲学とイデオロギーを自由に探究しているという意味で,かれらの視野は,文字どおり国際的である。かれら以前の世代が支配というモードを流布させるのに長けていたとするなら,かれらは,非暴力的で,すべてを包容する人間的な象徴を宣伝することが巧みなのだ。

こうした見方は,美術館連絡協議会がアントニー・ゴームリーの作品の巡回展を迎え容れようとしている事実を極めて一般的な言葉遣いで説明してくれるかもしれない。しかし,芸術的な反響を分析するための説明の手段として,こうした国際的なレベルでの意義というものをあまり強調しすぎないように注意を払わなくてはならない。現代イギリス彫刻の起源がとりわけヨーロッパの伝統にあるという事態は,いっこうに変わりないのだ。実際のところ,このように発展を遂げた彫刻という表現手段の力強さそのものや革新的な特質は,正統的な伝統に根ざすことから生まれているのである。概してフランス人は,ヨーロッパ美術の流れに対して,イギリスの芸術家が周辺的な影響以上のものを与えたことを認めたがらないが,「イギリス彫刻の一世紀」と題されたジュ・ドゥ・ポーム美術館での大規模な展覧会を主催することによって,つい最近になってこの事実を認めることになった。アントニー・ゴームリーの世代の作品が,まるでポスト・モダンのリヴィジョニズム(歴史修正主義)のなかからそのまま生まれ出たかのように,ただそこに並べるだけでは充分ではないとかれらが判断したことは,極めて適切であった。それぞれの芸術家が制作した作例が才気と多様性の点でどれほど独自のものであっても,この動きの力強さは、揺るぎない持続性のなかにこそもとめられるべきなのである。

<Sound II[響きII〉1986年,鉛,ファイバー・グラス,水,188×60×45cm,ウインチェスター大聖堂のクリプト[地下聖堂]に永久設置

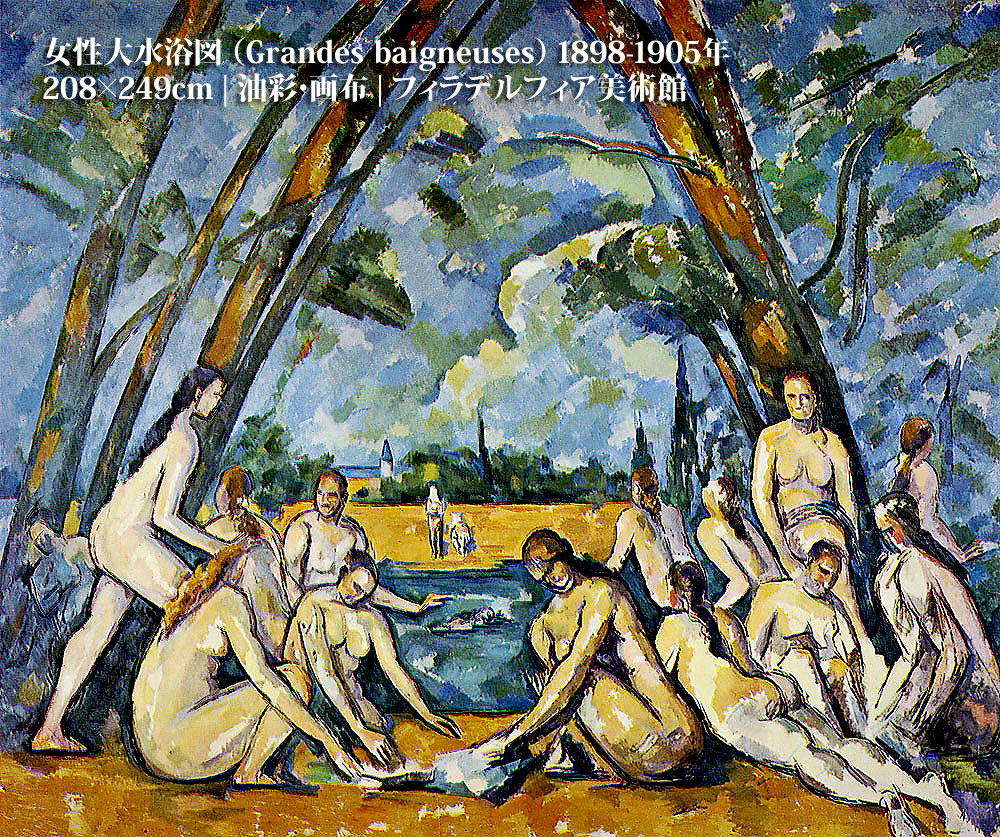

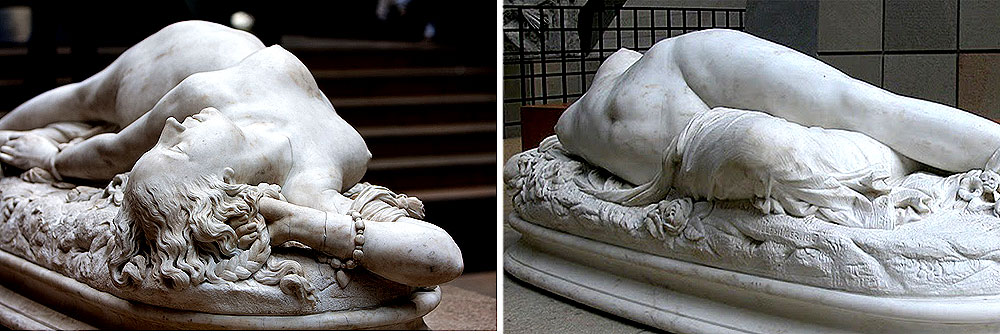

ヘンリー・ムーアが1921年にセザンヌの〈大水浴〉(フィラデルフィア美術館蔵)を初めて目の当りにしたときに,かれを襲った恐るべき衝撃について言及することで,このことをはっきりさせておきたい。ムーアは,この「まるで岩山から切り出されたような裸婦が地面に横たわっている,遠近法に基づく三角形の浴女たちの構図」は,「シャルトル大聖堂を観ているような」印象を与えたと語っている。

セザンヌの圧倒的な作品に対して同じようなことばで反応するイギリスの画家を思い描くことは,まず不可能であろう。ムーアのことばは,当然のことながら,際立って彫刻的であり,その経歴の大半にわたってムーアの心を占領することになる量感あふれる女性裸像が,長期間次々とつくられてゆくことと密接な関係がある。しかし,このコメントがそれに劣らず重要であるのは,ムーアがシャルトル大聖堂との自由な類推を行なっている点である。この中世の建造物の場合,壮麗で,あふれんばかりのロマネスク彫刻が,建築という点でも,典礼という点でも,建物の機能にしっかりと組み込まれている。ムーアのセザンヌ解釈の方法は、言い換えるならば、この大画家の冒険に満ちた造形的構成に刺激を受けたものであったにしても・彫刻だけに与えられている潜在的な可能性を予告しているのだ。それは・モダニズムの展開を・近代以前の文化に見出される一連の特別な参照点に、再び根づかせることによって,その展開の効果をより助長し、強化する可能性を暗示しているのである。

アントニー・ゴームリーの彫刻家としての進展は,公共空間であれ,今回のような展示空間であれ,このような可能性のプログラムを持続させるためにはなにが必要であるかを明らかにしてくれる。たとえば,≪Learning to See[見ることを学んでいる]≫(1991年,下図左右)とその直前に制作された≪A Case for an Angel−Ⅱ[天使の器]〉(1990年上図右)を取り上げてみよう。

前者は,ウィンチェスター大聖堂のクリプト[地下聖堂]に設置されたS0und II[響きII ]〉(1986年)を思い描いて比較することができるだろう。後者は,現在までのところゴームリーの最も野心的なイギリスでのプロジェクトである,巨大な<Iron Angel of the North[北の天使・鉄]〉との関係抜きでは考えることができない。〈lron Angel off the North[北の天使,鉄]〉はイギリス北東部のタイン河芹に近い場所に設置され・高さ20メートル,翼の幅52メートルに達する予定である。サイズが巨大であったり,人間的なスケールであったりしても・あるいは,設置場所が神聖な建築内部であったり・自動車道路の間の小山であったり・日本の美術館の展示空間であったりしても・これらの作品すべてに共通する特質は,いったいなにだろうか。この間いに対する答えは、芸術作品を公共空間に展示するという考え方そのものを真正面から問題にすることを抜きにしては得られないであろう,というのがわたしの見方である。

しかし,さらに重要なことは・公共性という次元で伝統的に芸術作品に付与されてきた,ふたつの価値、あるいは・ふたつの価値の体系を峻別することがおそらく不可欠であると思われる。このふたつの様態を、わたしは,「アレゴリー[隠喩]」と「現前」と呼んで区別したい。

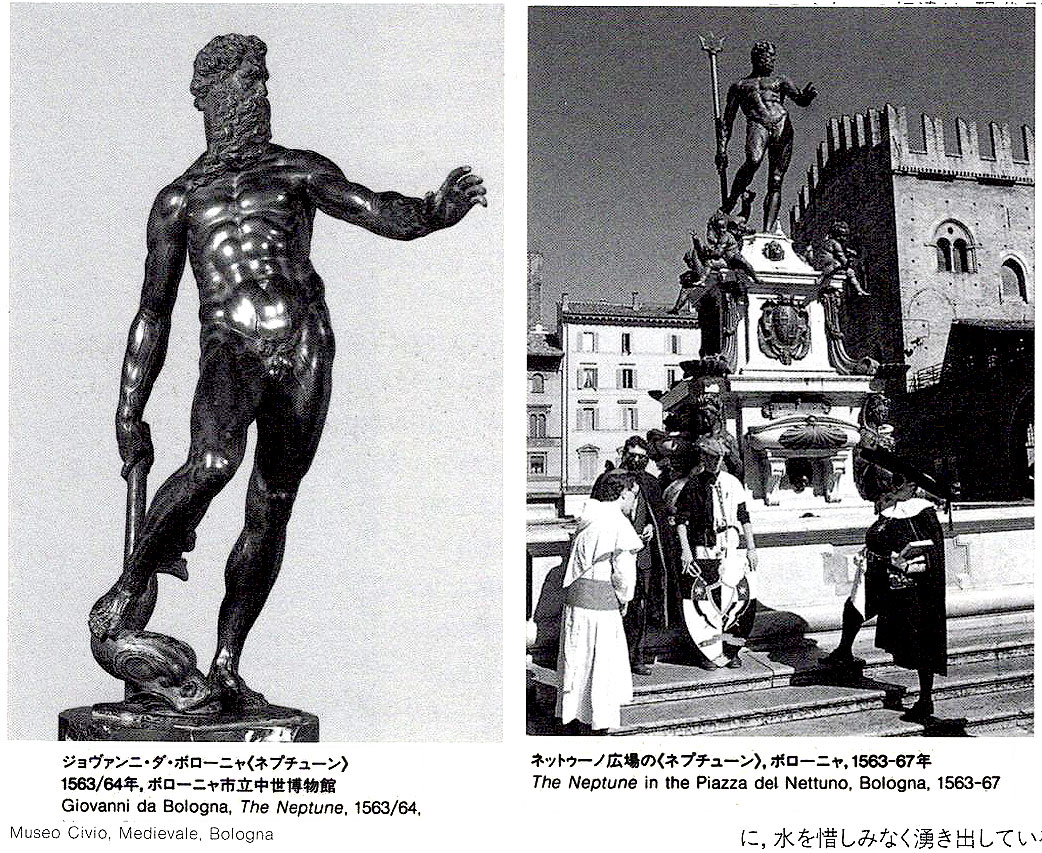

このふたつの相違は,現代彫刻のいくつかのモードの展開全体と当然ながら関わってくるが,ボローニヤというイタリアの都市の公共の場に飾られているふたつの作品に言及することで,極めて明快に説明することができるだろう。この都市の最も傑出した有名な彫刻としては,17世紀初めにジョヴァンニ・ダ・ボローニヤによって鋳造された大作≪ネプチューン》がすぐに念頭に浮かぶにちがいない[噴水の完成は1567年とされている。この作品は,戦略的な意図もあって,市の中心部のネットウーノ広場に設置されている。ギリシャ神話の海神を表わす優雅なブロンズ鋳造の作品である。これは,海神ネプチューンが君臨する壮麗な噴水の周囲に配され,華やいだ雰囲気を醸している。休息する女性像などとともに,近年修復の手が加えられ,往時の見事さが再現されている。この作品は,小さな彫像ばがりでなく,モニュメンタルな構成にも秀でていたひとりの芸術家がつくりだした,イタリア盛期ルネサンスの精華ともいうべき彫像なのである。三叉の矛で威嚇しているにもかかわらず,この彫像は,ネプチューンを,崇め,畏るべき神として祀りあげずに,水の分配と愉悦を表わす慈しみ深いアレゴリーとして表現している。すなわち,それは,市民の自尊やの象徴であり,あらゆる祝祭の関心の焦点にほかならない。その意義は,「as if[あたかも]」の世界に見出されるべきなのである。この噴水は,「あたかも」ネプチューンが,海や湖水と縁のない町を見捨てずにおこうと決意したかのように,水を惜しみなく湧き出しているのだ。

現在はボローニヤ市の中世博物館に収められてしまったが,ネットウーノ広場からさほど遠くない場所に,もうひとつ別の彫刻があった。それは,1300年前後に市庁舎のファサードができ上がった頃から,中世の町の中心部を脾睨(へいげい・にらみつけて勢いを示すこと)していたのである。それは,ボローニヤの領主でもあった法王ポニファティウスⅧ世の彫像であり,シエナの金細工師マンノ・パンティーニが制作依頼を請け負ったものだ。木芯部に金属板を鍛いて成形し,鍍金したものが被されている。この彫像は,時間の経過によってかなりひどく傷んでいるものの-たとえば,法王の三重冠は取り外されてしまった-なによりもまずイデオロギー的な機能と結合できることによって,一度見ると忘れることのできない力をいまなお保持している。ポニファティウスⅧ世は,隣の都市フェラーラとの紛争を解決したことによって,当時,ボローニヤ市民からの感謝の念を一身に集めていたものの,同時に,かれを異端として非難するフランス王フィリップⅣ世(端麗王)によってその正統性が手厳しく攻撃されていたのである。このように,この作品は,おそらくボローニヤで最初に建てられた公共彫刻であったが,法王の権力を主張するものであり,写実的に現前するものとして表現されたポニファティウスⅧ世のイメージこそが.その権力の伝達手段だったのだ。いかなるアレゴリーも,ここには意図されていない。祝福と権威の身振りによって,この法王像は,法王の我務のイデオロギー的機能を包摂し,記号とその指示するものとのあいだの溝も埋めてしまうのである。

ゴームリーの彫刻がバロックよりも中世の先例を理解することを要求していると主張することは,あえて逆説を弄することにほかならない。近代彫刻の連続と展開,そして,例外的であるようなこの中世の作品との気紛れと見えかねない関連づけを同時に論じることは,どのようにしたら可能だろうか。法王の彫像が例外的なのは,同じような場所に置かれた公共彫刻で,抽象性と権威的な手際の良さが,このようにユニークに組み合わされた作例はあまり見かけないからだ。前述の可能性に対する問いについては,二段階にわたって暫定的な答えを用意することができよう。エズラ・パウンドが「フィレンツェの少年」と呼んで見下した遺産を振り捨てるために,表現媒体の芸術的な語彙全体に理解しやすく再び手を加えるペきだとする考え方を,近代彫刻はみずからの基礎原理とみなしていることは周知の事実であり,これがまず第一の段階であった。

ジョヴァンニ・ダ・ボローニヤのような彫刻家によって技巧の超絶性の高処まで押し上げられた,ルネサンスのブロンズに対する熱狂を徹底的に沈静させなくてはならないのである。原材料である石のブロックを直接彫ることが再評価されるようになり,そのことがゴーディエ・ブジェスカや(初期の段階の)エブスタインの特徴となっている。それは,まさに決裂を望んでいることの符丁だったのだ。しかし,この方向転換は,ムーアやヘップワースの世代が展開をうながした新しい評価を説明してくれるかもしれないが,さらに半世紀の進展ののちにゴームリーの「ボテン-・ケース[身体を収納する容器]」のような作品が出現し始めることの理由を明らかにはしてくれない。

それゆえ,第二段階の答えでは,〈Learnnig t oSee[見ることを学んでいる]〉や〈A Case for an Angel II[天使の器 II]〉のような作品がバロックとの類推を捨てて,中世の先例を喚起することに奇妙なほど固執しているという疑えない事実を考慮に入れなければならない。しかし,この喚起は,同一化と分離の同時的プロセス,言い換えるならば,否認でもある類縁性の肯定[という矛盾]によって,明らかに成立している。ゴームリーの作品は,偶像が現前することの伝達手段としておのれの権利を主張するのとまさに同じ程度に,偶像であることをきっぱりと拒絶するのだ。ボニファティウスⅧ世の彫像は,全体の形態を円錐形として強調するようにかたちづくることによって,その権威を強化しようとしている。この円鋸形は,三重冠の輪郭線にとりわけ明瞭に現われている(この王冠はボニファティウス自身の創案によるものかもしれない)。<Angel <天使>は,極端に引き伸ばされた翼によって身体の限界を越えるという,同種の超越性に到達している。しかし,ゴームリーが正当に指摘しているように,この不恰好な付加物は,障害のようにも見えてしまうのだ。とりわけ展示するという前提に立つとき,それは自由に動いて鑑賞することの妨げとなる。それは,少なくとも,天使的人物にある種のパトス[情念]を与える。しかし,反対に見るならば,それは人物を変容させ,超越のイメージを受け入れがたい障害が列記されている索引のなかに転落させる,ともいえるのである。この点で,ゴームリーは,現前することの効果を低減させることなく保持しながら,人物の権威を空洞化してみせるのだ。

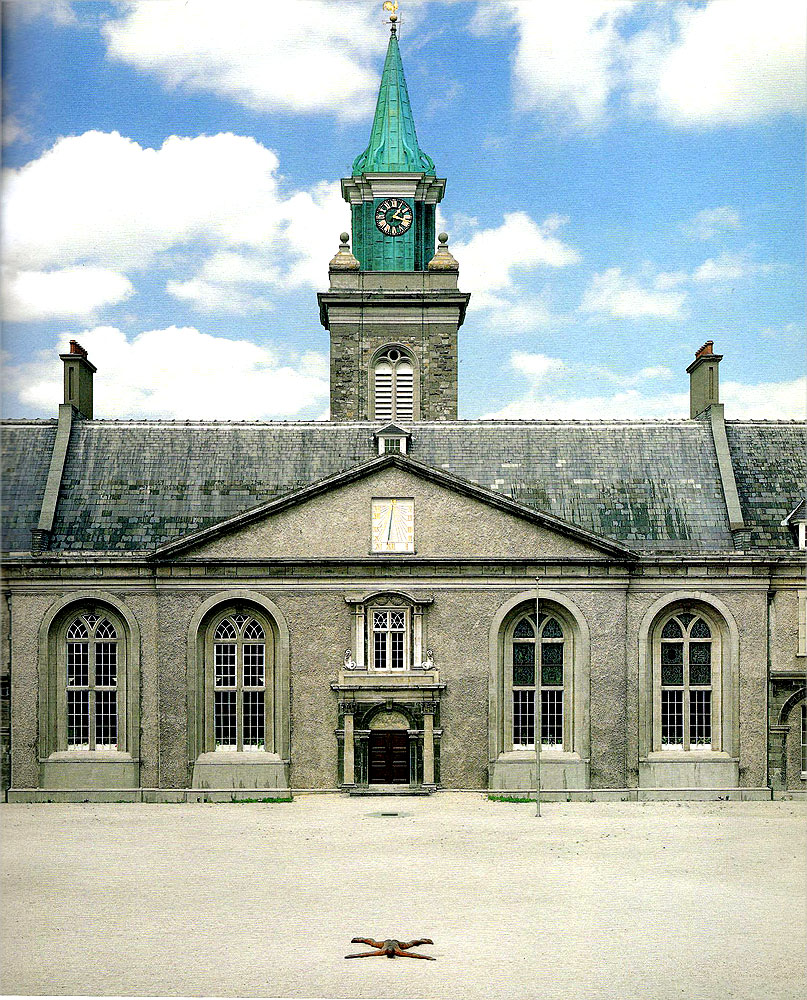

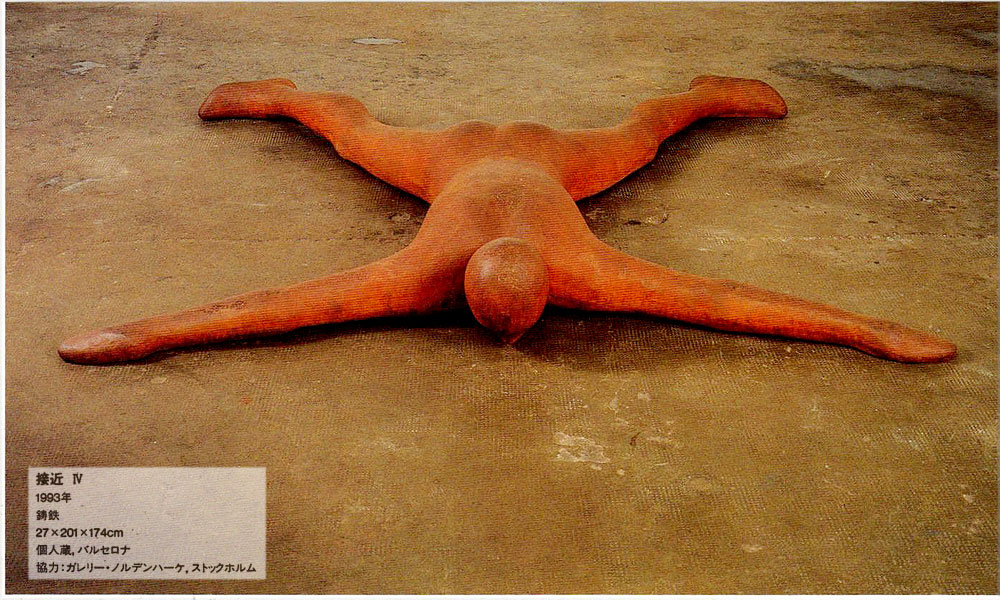

とはいえ、このこと自体が、神に与えられた権威の弁証法的な側面をはっきりと際立たせてみせているキリスト教のイコンの伝統からの離反にほかならないと主張してしまっては,間違いを犯すことになるだろう。アイルランド近代美術館の建物の堂々たるファサードの前で手足を広げている,むくの鉄の作品 <CloseⅣ[接近Ⅳ]〉(1993年,上図)の写真は,二重の読み取りのほうを支持してくれるだろう。うつぶせになった人物にのしかかる重みそのものが,重さを認識させるのだ。それは,く十字架降下〉が,キリストの身体をそれが死体の重さを帯びていることによって,可能性としての超越のイメージヘと変貌させるのと同じことなのである。

けれども,また,アントニー・ゴームリーの彫刻は,再現するというキリスト教的伝統の文脈に異を唱えようともする。いや,むしろ,ゴームリーは,身体の直接的体験である仏教の瞑想の実践からの影響を彫刻に及ぼすことによって,彫刻を再び活気づけようとしているというべきかもしれない。<ボニファティウスⅧ世〉とジョヴァンニ・ダ・ボローニヤの≪ネプチューン〉の比較が暗示していたように,キリスト教の伝統自体は,ルネサンス以降のヨーロッパの彫刻的伝統の本流の好みとは反するもののほうに足跡を辿ることを要求し,独特の,しばしば驚くべき連関や結びつきを確立しているのである。デクラン・マゴナグルとの啓発的な対談でも窺えるように,ゴームリーは,歴史的な彫刻について語りながら,自分が,最も「日立っている」傑作の「英雄的な」流儀ではなく,この途切れがちであっても,いつでも繰り返される流儀のほうと結託していることを明らかにしている。かなり長くなるが,ゴームリーの発言は引用に値する。

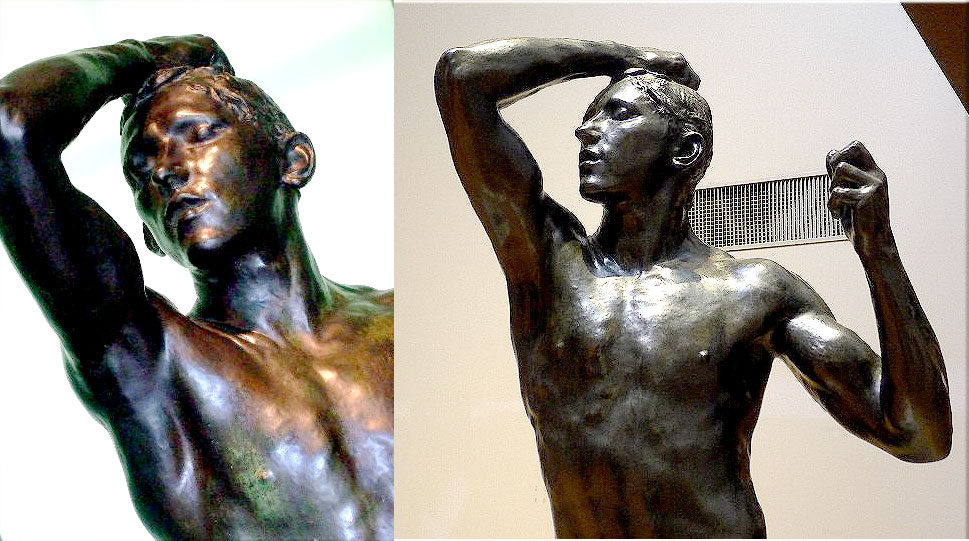

わたしは,<円盤投げ〉,<ラオコーン〉,あるいはベルニーニのすばらしい作品くダヴィデ〉のような大理石やブロンズで制作された,劇的な筋肉の動きが,西洋の人物像の伝統の最も目立つ特徴であるという考えに,いつでも辟易していたのです。このことが示唆するのは,人間の潜在的側面というものが,動きを描写することによってのみ彫刻的に表現可能だ,ということでもアルカイック期の<クーロス像〉に始まり,ミケランジェロの<奴隷〉まで連綿と続いている,片脚をもう一方の脚の前に出すというモメント[動因]は,筋肉の動きが精神と身体との形而上的な緊張を表現することを示唆するものと考えられているようですが,わたしには,そう確信することはできません。ロダンは,<青銅時代》によって一瞬とはいえこの罠から逃れていまも生成するモメントを再現しえたのでもそれは兵士の英雄的なイメージとして制作が開始され,最終的には,内面化され,身体内部の自意識のモメントにまで達しているのでもこれはアルカイック期以前のキュクラデスのギリシャ彫刻の無時間性と再び結びつくようにわたしには思えます。

キュクラデスの彫刻は,身体を,行為者ではなく,現前するもの,としてとらえるという,全く異なった身体の扱い方をしているのでもその頭部はいつでも空に向かって自分の存在を訴えていまもロダンの<青銅時代〉とキュクラデスの頭部が空の無限性と関係づけられている手法には,なにかとても力強いものがありまもそれらは,人間に潜在するものを,動きに頼ることなく示唆しているのです。

この発言は,ゴームリー自身の作品のなかにも認められる,類似の働きについてのすぐれた説明になっているように思える。この類似の働きとは,身体を「行為者」ではなく「現前」としてとらえ,「英雄的な」ものを「自意識」へと移し換えてしまう作用のことである。ゴームリーが挙げたキュクラデスのギリシャ彫刻は,霊感に富んだ参照例といわなくてはならない。キュクラデスの彫刻は,その大きさの大小にかかわらず,古典期のギリシャ彫刻とは全く異なった手法で,空間を支配するからである。しかし,引用文のなかで語られている最重要の事柄は,ほとんど現代作品といってさしつかえないロダンの<青銅時代〉との平行関係ではないかと思われる。ゴームリーは,ロダンが彫刻表現のパラメーターを置換しようとしたときに経験した非常な困難と,ロダンの成果がもたらした解放の力を証明してくれるような作例を,まさに選び出しているのである。

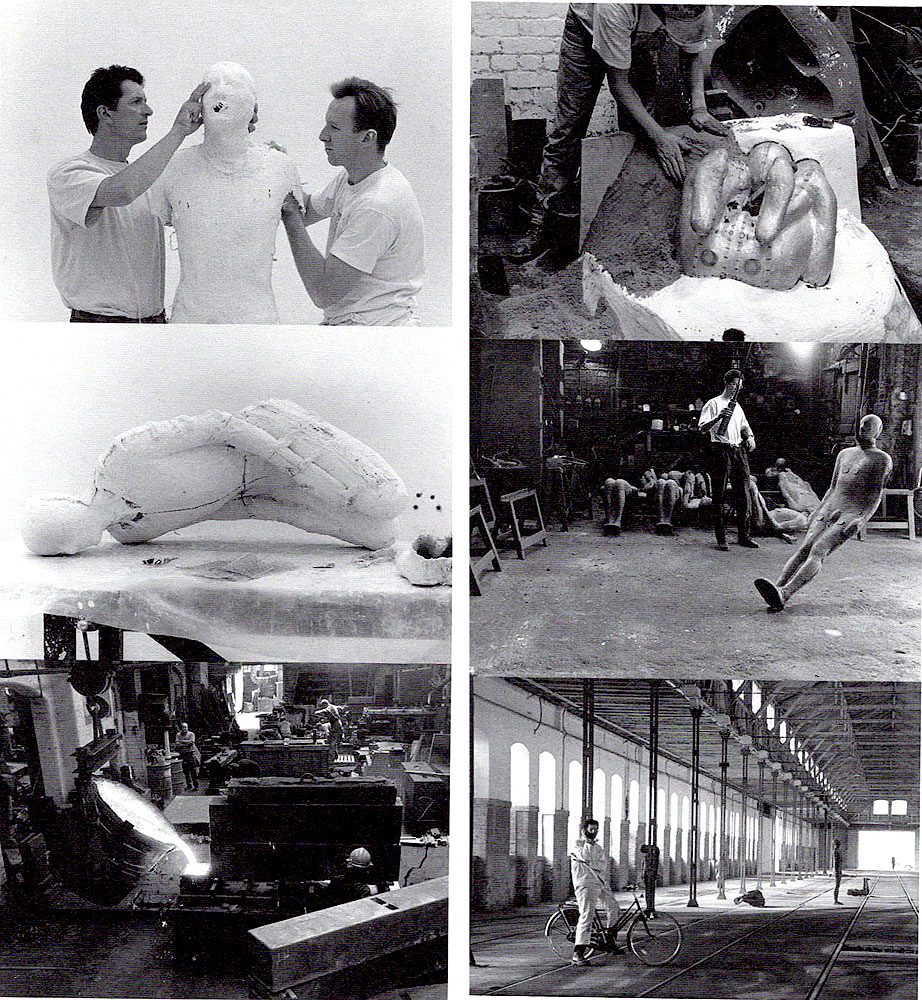

レオ・スタインパーグ,そしてつい最近ではジョルジュ・デイデイ=ユベルマンが,<青銅時代〉の受容をめぐって論じている。作品が発表されると,ロダンが直接モデルのからだから型抜き(それは「シュルムラージユ」と呼ばれている)をしたという非難が巻き起こった。ロダンは,この避難に対して神経を尖らせた。というのも,ロダンは,実際のところ,こうした技法を軽蔑し,なんとしてもそれなしで制作しようとしていたからである。

18カ月以上もベルギー人の若い兵士は,この彫像のために「果てしないポーズの時間」を費やし,そのからだのいかなる細部も欠落しないように観察しぬかれたのである。スタインバーグが論じているように,それは類似性という美学のパラダイム[範例]にほかならなかったのだ。しかし,まさにそれゆえに,この作品は,不可避的にモデルから直接型を抜いたという非難を受けることになったのである。

デイデイ=ユベルマンは,こう論じている。この非難は全く不当であるが,同時に,根本では正当でもある,と。ロダンが美学的な目的を達成するために,恥ずべき近道と考えていた方法を用いなかったことは疑えない。とはいえ,ロダンが類似した細部の表現に取りつかれたように没頭し,その結果,直接的な型抜きという技法は採用しなかったにしても,精神としてはそれに近接したパラダイムを展開させてしまったことも,また確かなのである。

こうした経緯は,ロダンが巧みに行なった彫刻言語の決定的なシフトとの関係に限ってみるならば,アントニー・ゴームリーの彫刻の意義をはつきりさせるのに有効かもしれない。人体から直接型取ったという非難に対してロダンが激しく反応したのは,19世紀のアカデミーで厳格に禁じられていたタブーにそれが抵触していたからである。「型抜きの疑惑」は,当時の彫刻家にとって,名声の危機であり,死活問題だったのだ。その最も典型的な制作物であるデス・マスクに見られるように,直接的な型抜きは,暗に死を意味している。さらに,性的な罪悪も連想させるものとなった。というのも,オーギュスト・クレザンジェの〈蛇に噛まれた女〉(1847年)がスキャンダルを引き起こしたからである。このしどけなく裸身をさらす女性の手足は,有名な高級娼婦の「生身から」型抜きをしたものだという噂が広がったのだ。ロダンは,非難に対して当然ながら警戒し,屈辱を感じたはずだが,〈青銅時代〉という強迫観念めいたプロジェクトに固執していたという事実には変わりはない。ロダンが「類似性のパラダイム」を完成させただけでなく,それ以上のなにものかを成し遂げたことはいうまでもなかろう。それは,ゴームリーのことばを借りるならば,「英雄的なイメージ」を「身体内部の自意識のモメント」へと移し換えることにほかならない。わたしなりにそれを言い換えるならば,ロダンの意地ともいうべき企てが,再現するという重荷を,「アレゴリー」から「現前」のほうへと移動させてしまったのだ。

直接的な型抜きに関する19世紀のタブーを振り返りながら,アントニー・ゴームリーがこのプロセスをかれの美的制作の基礎としたことを考えることは,なかなか魅力的である。そしてまた,ロダンは,ゴームリーの視点に立ってみるならば,別の点でも極めて重要な存在である。作品はその素材から意味を作り出すという,<青銅時代〉に暗黙のうちに含まれていた重要な直観をさらに推し進めること自体は,ロダンにはできなかったかもしれない。しかし,ロダンは,身体の部分によるシンタクス[統語法(ヒト・人間の言語において文が構成される仕組み)]を操ることのできた最初の彫刻家だったのである。ロダンは,自分の作品から取った無数の身体の部分を石膏型にして保存し,それらを組み立てなおして,新しいモニュメンタルな構成を作り出すことができたのだ。身体から直接型取らないように気をつけているが,ロダンは,これらの厖大な身体の部分のレパートリーをさまざまな組合わせに着手するために利用している。少し距離をおいて観察すれば,これらの組合わせは,個々の断片が発散する生気を貯えておくことに基礎づけられていることがわかる。大まかな言い方ではあるが,今回の日本での展覧会や最近の数多くの国際的な展覧会で見られるように,ゴームリーの展開全体に同じようなプロセスが働いていることが認められよう。ゴームリーは,個々のユニットを変化させ,寄せ集め,そして組み立ててみせる。あるときには相対的な位置が変えられ,またあるときには床や壁や天井という相互に補いあう表面にそれらが配置される。構成要素である作品と環境との幸福な結姑の,とりわけ目覚ましい作例は,「ARS 95」展の会期中にヘルシンキ国立美術館に展示された<Learning to Think[考えることを学んでいる]〉(1991年)のインスタレーションであろう。

このときには,優雅な展示室の天井のガラス部分が群像を吊ることができるように改造され,かれらの欠けた頭部がガラスの向こう側の空間,つまり「空」に漂っているように見えた。これらの断片的な,反復される身体は,共同の思考という虚構のなかに集合としてまとめられてしまうのである。

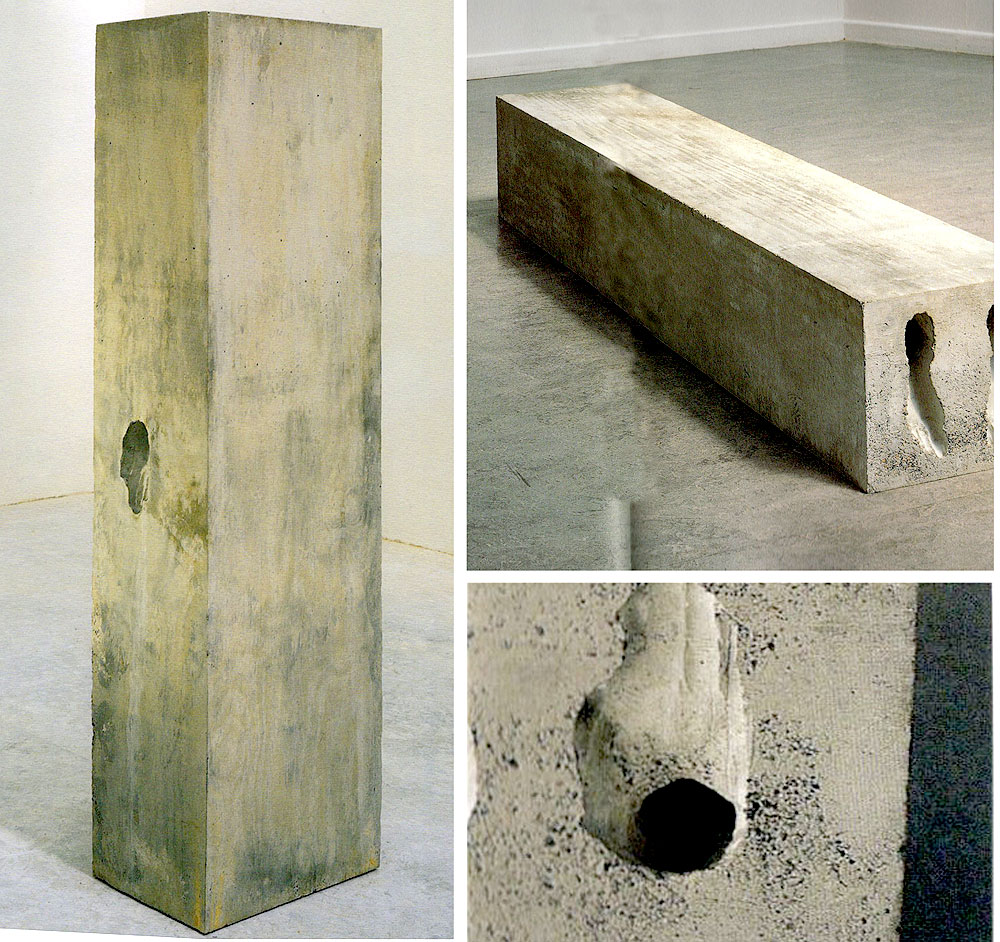

このカタログのためのエッセーを書きながら,わたしは,アントニー・ゴームリーの作品から感じられる独特の語り口をどのように記述し,それを歴史的かつ美学的な文脈にどのように位置づけるかに注意を払うようにしてきた。わたしは,ゴームリーの作品が主題として人体を選んだ彫刻の−形式であることを当然のこととして認めている。ただし,それは,意識の状態についで情報を伝えてくれる手段としての人体,行為から分離された内在する現前の一形式として記録される人体を選びとった彫刻なのだ。これは確かに大まかな定義であるが,いままで何度も言及されてきた,身体を収納する彫刻についても,あるいは,人型の部分の痕跡は外側の形態と内側の形態との可視的な接触面でしか確認することのできない,最近の〈Immersion[浸礼]〉(1991年,下図左)や≪Passage[通路]≫(1993年,下図右)といったコンクリートの作品についても当てはまる。

この展覧会の論理が整理してくれる変容のプロセスに従えば,≪End Product[最終製品]〉(1990/93年,下図左)やInstrument I[器具 I ]〉(1991年,下図右)といった,拡張されながら,型との関連性も残している作品といった身体の臓器を使った不気味な「mise−en−Se[舞台道具]」風の作品にも,この定義は当てはまる。これらすべての作品を見渡すとき,ゴームリーの関心が,完璧な類似性という神話ではなく,はるかに豊かな意味を備えた象徴的な構造のなかに,似ているもののもつ力強い指示性を組み入れることに向かっていることがわかる。

だが,わたしがここで追跡してきた結びつきの糸は,比較的最近の作品にだけ認められるものではない。この展覧会の特別な点は,1970年代半ば以降の作品を取りあげることによって,ゴームリーの経歴をほぼ完全に回顧できるようになっていることである。これらの初期の作品と,当時のミニマリズムとコンセプチュアリズムの制作とのつながりは複雑であり,ミニマリズムに対する最近のリヴィジョニズムの見方に照らして理解する必要がある。この新しい見方では.ミニマリズムは,幾何学的なフォルマリズムではなく,過激なまでに新しい人体の潜在的可能性に対する探索と同一視されるのである。ゴームリーの初期の作品は,いわば予告する作品であり,その直接性と簡潔性そのものが,その後の展開をすでに孕(はら)んでいるのだ。

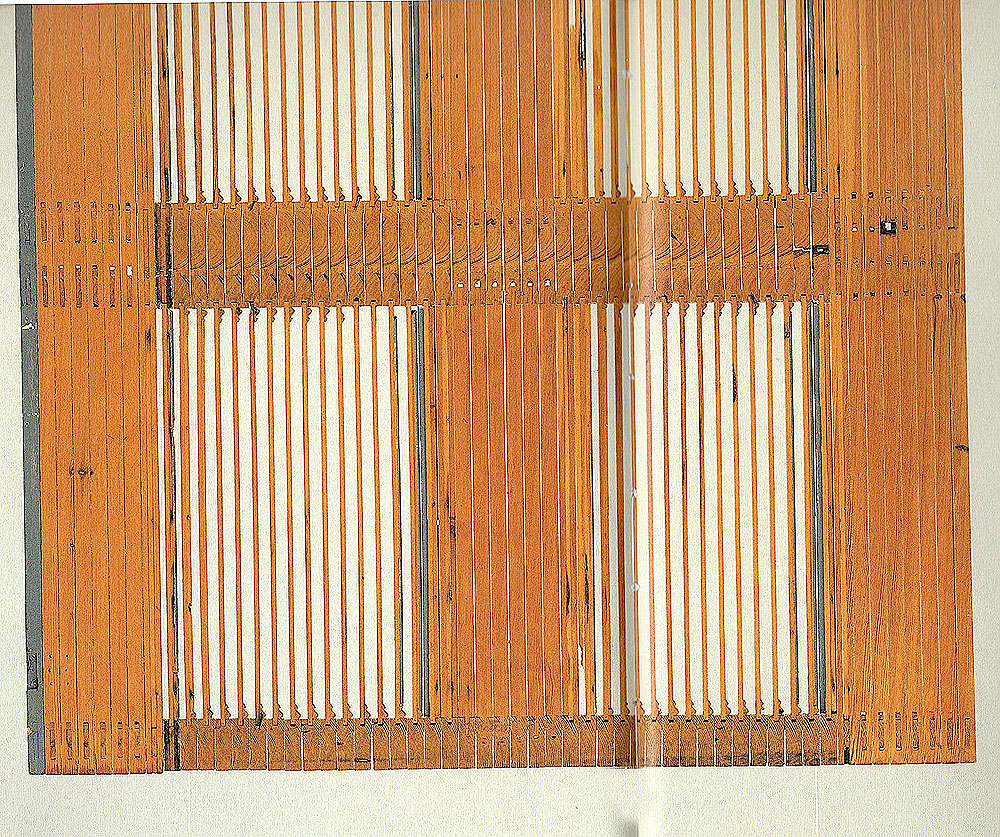

<Open Door[開いたドア]≫(1975年,上図)は,まさに出発点にふさわしい作品である。簡素な木製のドアが薄い板状に細長く切られ,一枚一枚が90度回転させられているので,ドアが拡大され,いわば解剖された状態をわたしたちは目の当りにすることになる。内部が切断されたことによって表面となって露出し,結局,それが外側となり,木目が現われ,迷い釘のような要素に思いがけない照明が当てられるのだ。この場合には,透明になって,光に浸透される物体は,正確には人体ではない。しかし,ドアは敷居であり,やすらぎと暖かさを保存する機能を備え,生活空間を区切る境目の日印である。このように≪OpenDoor[開いたドア]》は,わたしたちがほとんど注意しないほどに内面化してしまったような事物を視覚的に解剖しているのである。それは,知覚を刷新することであり,住み慣れてしまった空間を摘出することにほかならない。

<Open Door[開いたドア]》につづく本属の出品作は,反復と断片化を繰り返すことになるが,それらは,突き放すような冷やかな戦略ではなく,あくまでも親密な啓示の手段である。

ジュリア・クリステヴァは,1993年のヴェネツィア・ビエンナーレについて最近言及した際に,ミニマリズムの遺産である「インスタレーション」と身体的な再現というモティーフとの関連性について次のような洞察力に富むコメントをしている。

インスタレーションにおいては,いうまでもなく「視覚」,そして「聴 覚」「触覚」,ときには「嗅覚」まで含めて,諸感覚を通じて「身体」がそっくりそのまま参加することが要請される。まるでこれらの芸術家たちが,ひとつの「対象」となっている場所で,われわれを神聖なものとの境界空間に引き入れようとし,「イメージ」に集中するのではなく,「存在するもの」との情報交換をするように求めているかのようである。

グノステヴァはさらにこう続けている。「芸術の究極的な目標は,おそらく以前には「受肉」ということばで称賛されていたものなのではないだろうか。それは,抽象,形態,色彩,ヴォリューム,感覚,「現実の体験』を通じて,われわれに感じ取らせることを願っているのだ」。この定義は,順を追って考察してきたゴームリーの作品の特徴に完全に当てはまるものだ。しかし,クリステヴァは,こうした体験の啓示は,個々の作品や展示の特徴であるにとどまらずに,それらが時間のなかで体験されるプロセスの特徴でもあることを示唆している。つまり,「現代美術のインスタレーションは,受肉を,そして,「語り」を熱望している」のである。今回のような回顧展は,語りの糸を拾いあげ,それが導く方向を辿ってみる貴重な機会である。そこには達成であるとともに未来への基準となる表現が豊かに忘れているにちがいない。

(杉浦友治+水沢勉訳)