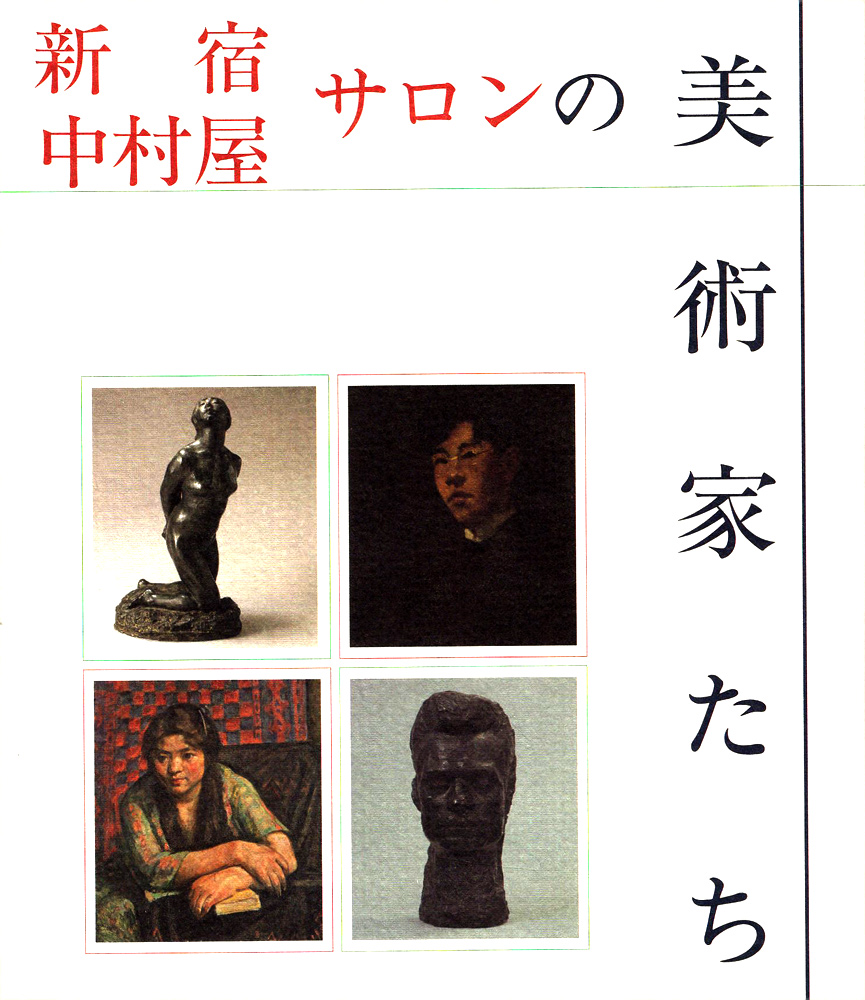

新宿中村屋サロンの美術家たち

■生命の芸術表現と思潮

■生命の芸術表現と思潮

武井 敏

▶︎はじめに

本展で取り上げる、荻原守衛、高村光太郎、戸張孤雁、中原悌二郎、中村彝らの共通項を端的にいうならば、「生命」を芸術の第一義とした芸術家ということができるだろう。彼らのモノグラフや展覧会カタログなどをひもとけば、「生命の芸術」や「生命感にあふれた」といった言葉をしばしば目にすることができる。たとえば、荻原の場合、その生前から「『生』の美術」と評されていたことが確認できるし、1929年に上梓(じょうし・図書を出版すること)された彼の遺稿集の表題は文字通り『生命の芸術』であった。(荻原の遺稿集は没後一年後に親友・戸張孤雁らの尽力によって上梓された『彫刻真髄』がすでにあった)。

「生命」は何も彼らの芸術のみを語るキーワードではない。それは、大正期に活躍した芸術家たちを語るキーワードでもあり、さらに「大正生命主義」という術語が可能なほど大正時代そのものを遍く読み解くことのできるキーワードとされている。ここでは紙幅の都合上、大正期の文芸や宗教などに認められる生命主義にはふれない。大正期の美術の話しに戻れば、たとえば岸田劉生や寓鉄五郎らもまた「生命」をキーワードに語られることのある芸術家だ。昨年全国五ヶ所の美術館を巡回した展覧会『躍動する魂のきらめき・・・日本の表現主義』展では、1910年代から20年代における日本の表現主義の様相を提示するものであったが、そこでも「生命主義」という観点から岸田や萬を取り上げていた。同じく「生命」をキーワードにしながらも表現様式の異なる岸田らの芸術と荻原らのそれ。この違いについて考察することは別の機会にゆずるとして、ここでは荻原の立ち位置を輪郭づけてみたい。

荻原らが語る「生命」とは何か?たとえば、戸張孤雁は「死せる彫刻」という文章のなかで次のように述べる。「死せる彫刻だの、生ける彫刻だのと云ふたとて彫刻が歩き出したり、又は腐敗したりすると云ふことではない。作品に魂がある。魂が無いと云ふことである。生きて居るとは、魂が入って居ると同時に、軟き肉の気持ちや、皮下に血が循環して居る気持ちの伺はれることで、死せるとは、形ち丈けで、前者の欠けて居ることである」と。なにもこの戸張の言葉を引用するまでもないが、「生命の芸術」といっても、もちろん作品が歩き出すような芸術を意味するわけではない。

本稿では、主として荻原が残した言説を取り上げながら、彼の主張した「生命の芸術」を紹介することを旨とする。というのも「生命の芸術」という語はさまざまなテクストに散見されるものの、その意味するところがあまり説明されていないことが多いように思われるからだ。また、近年、荻原、高村、中原、中村それぞれの「生命主義」の内容がそれぞれ異なることを示した論考も提出されているが、ここでは彼らが目指した「生命の芸術」の大局的なところを示すこととしたい7。

■形vs生命

「生命の芸術」についてみていくにあたり、「精神的三兄弟」と評される荻原守衛、中原悌二郎、中村彝の出会いからはじめることにする。

1904年5月にオーギエスト・ロダンの《考える人》を目にして以来、彫刻を志した荻原は、1907年ついにロダンにギリシア、エジプト直接教えを請う機会に恵まれた。数回の訪問のなかでロダンから「汝が私乃至は、ギリシア・エジプトの傑作にしろ、其等を手本になどゝ思つては駄目だ、仰ぐべき師は至る所に存在して居るではないか、自然を師として研究すれば其れが最も善い師ではないか」と諭されたという。

1908年3月、荻原は7年間におよぶ海外留学を経て帰国した。6月、新宿角筈(つのはず・現在の歌舞伎町付近)ヘアトリエを建て日本での活動を開始する。そんな荻原のもとを訪れた中原はその頃を次のように回想している。「故彫刻家荻原守衛氏が仏蘭西から帰って来られたのに遇ひ、其の作品を見まして非常に感激し、屡々(しばしば)同氏を訪問して芸術上に関する種々の教訓指導を受けました」と。中原の感激は相当なものであったらしく、「昼も夜も興奮し続けて、眠る事さへ出来ない程」であったという。

中原の喜び、そこにはやはりロダンの存在があった。荻原が帰国する直前、中原はロダンの《考える人》の写真版をたまたま見つけ出し「聞いた事もない彫刻家だが、恰(ま)るでミケランジェロのやうに繹猛だ」と歓喜していたのである。ところが当時はいまだロダンが日本にほとんど紹介されておらず、歯がゆい思いをしていたのであった。そこに荻原が帰国したのである。中村彝の記すところによれば、中原は荻原からロダンの「恐ろしい生の芸術、狂熱的な抒情主義、熱烈なる個人主義」を知ると同時に「《工夫≫(現:坑夫)の胸像の、あの直裁にして強烈な表現、巌の様に荒削りで而も生き生きした表現」にすっかり心が捉えられたのであった。おそらく、中村も 確こ坑夫≫に中原と同じ感激をおぼえたはずだ。

荻原、中原、中村を精神的に結びつけたのはロダンの芸術であった。その写真版は伝えられても実作品が伝えられていない当時にあって、《坑夫≫はいわばロダン作品をよりよく伝えるものとして中原や中村の眼に映った。この意味において《坑夫≫ は日本における「生命の芸術」の嚆矢(こうし・物事のはじめ)としてみなすことができるだろう。

中原がどの程度足繁く荻原のもとへ通ったかは実際のところ定かではないが、明治42年6月に友人の中村らとともに荻原のアトリエを訪ねた際の会話を日記に残している。それによれば、荻原は次のような話をした。

ルネッサンスの画では僕は初期の方のものが好きである。殊にジォット等は実に偉い事をやつている。ジォットのものを見ると、形容の幼稚なるに拘らず、如何にも生命がアフレて居る。下ってレオナルドさすがに形容においても内容に於いても遺憾はないが、ラフアエルに至れると、形容の巧妙を極めて居るに拘らず、著しく内容生命の貧弱を来たして居る。

荻原はイタリア・ルネサンスを代表するジョット、レオナルド、ラファエロの芸術を、形容と内容というパラメーターを使って評価している。この荻原の芸術観を表にすると次のようになるだろう。

荻原はこれら三者のなかで、形容と内容ともに優れたレオナルドではなく、形は巧妙だが内容に乏しいラファエロでもなく、形は拙くとも生命に溢れたジョットを最も評価した。見た目よりも内容(生命)を強調する芸術観は彼の論考の随所に見られる。彼はエジプト美術とギリシア美術とをともに認めながらも、たとえば「挨及の古彫刻物は形式に於てこそ粗野であるが、何等虚飾に陥りたる点なく能く自然と同化して内部の生命が遺憾なく発揮されて居る。真の美術品はかくあるべきである」と、やはり生命という観点から前者に軍配を挙げている。外形の美や線の美のある優美なギリシアよりも、優美さには欠けるが生命感ある壮美なるエジプト彫刻を、というわけである。作品の形式ではなく生命をことさらに主張する荻原。その程度は著しいもので、あるエジプト彫刻こついて、その刻み方などは実に御粗末千寓不器用至極のものだ、この刻みの荒さを見たまへ。一寸見るとかうぼんやりしたまづい物だが、よく見ると実に力がある。生命がある」とさえ言っているだ。

この荻原の判断基準に戸惑いを覚える方もいるかもしれない。というこも、「まるでいきているみたい」と評価される作品は、表現の「荒さ」をいささかも感じさせないような克明さで描写されていることがしばしばだからである。たとえば、ここで、古代の画家ゼウクシスが描いた葡萄があまりにも真に迫っていたために鳥がついばみに来たという描写の迫真性にまつわるエピソードを思いだしてもいいだろう。

作品の形式よりも生命を強調する荻原の姿勢は、外形の描写を芸術の第一義としていた当時の美術界にあって新しいものであった。荻原がこうした主張をした直接的な淵源は、ロダンに「自然を師とせよ」と諭されたことにある。荻原はロダンを、皮相的な模倣に終始していたヨーロッパ美術界を刷新した真の芸術家と考えていたのである。さらに荻原の心のうちには当時の日本の西洋化に対する内省があったのであろう。荻原は、日本の美術の西欧化について「何故我々は彼んなに迷ひ迷つて無意味に西洋の後を追駆けて居るのだらう」と述べているのである。おそらく当時の日本のあり様を西欧の「皮相上滑り」と評した夏目激石と同種の日本の近代化に対する問題意識を持っていたと考えられる。そうした思いもあって形ではなく生命を強調したのであろう。

■内部生命

それでは、荻原が作品の形よりも重要視した「生命」について見ていくことにする。荻原は制作態度についても多くの言葉を残している。それを簡潔に表明したものの一つとして「対象の形ではない内部生命を写し取る」がある。荻原にとって写し取るべきものが対象の形でないことは、これまでの引用文に明示されているところなので、以下では「内部生命」について解きほぐしていきたい。

「内部生命」といわれたところですぐさまピンとくる人はほとんどいないのではなかろうか。現代を生きるわれわれには耳慣れない言葉。この言葉は、1893年に北村透谷が『文学界』に発表した「内部生命論」が初出とされているようだ。荻原が「内部生命論」を手にした文献上の証拠はないが、郷里・穂高にいた1899年に「今詩界に彼に及ぶ者なし」と透谷への傾倒をあらわにしているため、おそらくはこの論考に接する機会があったと考えられる。

北村の「内部生命論」をひもとけば、「内部生命」は心の経験、内部の自覚、内部の経験、根本の生命、精神などと言い換えられている。「内部生命」とは人間の内面を表わす言葉であることが確認できる。では「内部生命を写し取る」とは、実際の作品でいうとどのようなことなのだろうか。これについては、荻原が見た木像についての話が参考になる。

荻原は「文覚」の制作に先立ち、文覚自刻と伝えられる木像を見るため鎌倉の成就院へ訪れた。文覚は平安から鎌倉時代に実在した人物。もともと遠藤盛遠という北面の武士であったが同僚の妻・袈裟御前に横恋慕、ところがあろぅことか誤って彼女を殺害してしまったことから出家。源頼朝に挙兵をすすめ鎌倉幕府成立に暗躍した人物だ。

荻原は成就院の文覚像の感想を次のように記している。「彼が袈裟を殺して煩悩の執着より外脱せんと懐悩して居る内心の波潤は、その風貌に於て最も適切に表現されて居る」と。文寛が人生のなかで経験した苦しみ、その心のうちの悩みを表すにふさわしい形だと見たのだ。

同じ文章中で、荻原はつづけて「作家自身」、作家の「人格」が作品に現れていなければならないと述べる。この「作家自身」が作品評価の根本であり、「人格」に相応するような技巧とが相合致するところに妙味が生まれるとも言っている。

文覚の自刻像に立ち戻ってみる。この像は、表わすべき対象(客体)が自分自身(主体)であることから、必然的に主体が入り込んでしまっているとみなすことができる。一つの作品を作り出すにあたり、対象を客観視しなければならないが、この場合は対象が自分自身、どうしても主観的なものがついてまわる。この意味において、文覚の自刻像は、荻原が評価する作品と作者の人格との相関関係のある作品を例示する上で、恰好の作品だったと言うこともできる。この文覚像の「豪宕(ごうとう・気持ちが大きく、細かいことにこだわらず、思うままに振る舞うこと)不遜(ふそん・思い上がった態度)」な彫り方に「堅忍不抜(けんにんふばつ・どんなことがあっても心を動かさず、じっと我慢して堪え忍ぶこと)」な文覚の性格が発露しているとみなし、「哀に訴るが如き、烈々たる熱罵、切々たる悲鳴と合せ聞く様な表情に作者自身の歴史が彫まれて」いるところに感興を覚えたと荻原はつづっている。つまり、文覚の自刻像には制作者としての文覚の性格が表れていると同時に、表現対象としての文覚の歴史が表わされていることを評価したのである。

この評価の仕方について荻原は別の文章で端的に「彫刻でも絵画でも(略)其人の性格も作者の精神も表はれて居ねばならぬ」と述べている。これまで述べてきたところをまとめれば、荻原が主張した「生命の芸術」とは、表現対象の外形だけを無自覚に模倣する制作態度への批判であり、表現対象の内に秘めた生命への意識、また表現対象の内面が示唆されるような形式への意識をうながすものであった。と同時に、芸術家自身の内面が投影されているような作品を求めたといえるのだ。

おそらく荻原の「生命の芸術」は、ロダンの芸術観、北村透谷の「内部生命論」などに接触することで形成されたものであろう。荻原周辺にはもう一人看過することのできない人物がいる。それはキリスト者・新井奥遽(1846−1922)である。新井は30年ほどアメリカで瞑想と労働の日々を送り、帰国後は書生らとの共同生活のなかで、説教することもなく、瞑想にふけった求道者。帰国後ほどなくして明治女学校に仮寓。ここで新井と出会った荻原は帰国後親友・柳敬助を新井のもとへ連れて行ったと言われている。新井は「生は美也」、「美は其の人を得て伝ふ、即ち顕はる」などの言葉を残しており、新井の存在も荻原の「生命の芸術」に無関係ではないだろう。

■むすび

最後に中原、中村が受け継いだ「生命の芸術」をどのような言葉で言い表しているのかを確認し、彼らの「生命の芸術」が荻原のそれとどのように違うのかについてふれて本稿を閉じることにしたい。

荻原と出会ってから半年ほどたったころの中原の日記や中村の手紙をみると、自分の描写に生命がないことを嘆く言葉をみつけることができる。たとえば中原は「どうも自分等は些々たる形式に惑はされて了ふ。空なる幻影を排して物の真を描いて見たい。(略)汝の絵は幻だ、影だ。何処に生命がある?生命は真だ、精神だ。」とつづっている。その後中原は自らの写実観を研ぎ澄ましていくのだが、それは最終的には「空想的に迄進んだ写実主義」という言葉に集約されることになる。これはドストエフスキーの言葉であるが、中原に言わせると、ロダンの《バルザック像》やセザンヌの描く四角いリンゴがそれにあたる。これらの作例は常人の眼からすればもはや写実的なものでなく独創的に見えるかもしれないが、ロダンやセザンヌの写実的技巧が精妙かつ豊富になってきた結果というのである。高村光太郎の言葉を借りれば、ロダンやセザンヌはもはや「自分の眼で見た自然、自分の捉へた自然の印象をば、実物らしくとからしくなくとか、言ふ事を一切考えず」に粘土をつけ、描いているのである。

中原はまた中村の傑作《エロシエンコ氏の像≫についても「空想的にまで進んだ写実主義」という言葉を使った寸評を残している。この一文は大正9年(1920年)11月のもので、中原や中村が荻原に出会って芸術上の感化を受けてから10数年ののちのものだ。

私は何かの本で斯ういふドストエフスキイの言葉を読んだ事がある、「余は芸術中に於て極端に写実主義を愛する、言はゞ空想的にまで進んだ写実主義を愛する。余にとつて、現実よりも更に空想的にして、且つ思ひ掛け無き何物があり得やうか」此の我々をめぐる現実、友の顔、男の顔、女の顔、木草、この種の美が何処にあり得やう。此の美は如何程感じても如何程見ても飽きると云ふ事が無い。この美は不可思議な神秘であり、永遠の謎である。中村のエロシュンコ氏の肖像はまさしく此の神秘、此の謎を表現せんとしたのである。彼の技巧は此の神秘を表現せんとする、必然の要求のもとになされて来たのである。人々はあの緻密な厳格な写実的描写のうちに、殆ど怪奇的と思はれる程の幻想及び心霊の神秘さを感じ得たであらう。

われわれを取り巻くさまざまな命あるもの、そしてそれらに美が宿っているという神秘。この神秘に真正面から取り組み、実物らしくとか実物らしくないとも考えずに描いたことを中原は激賞してるのであろう。

「最も恵まれた芸術的素質とは、最も自然と生命とに素直な性質をさしていふのであらう。自然の大きなリズムに身を委せて、その正しい意志と力とを喜び、�鑚仰(さんぎょう・学問・研究に精進すること)する事の出来るものこそ最も恵まれた芸術家といふものであらう」。そう中村は親友・中原の追悼文のなかで記している。この素質は、中原はもちろんのこと中村、荻原にも共通するものであろう。しかし、彼らが生きた時代がちがうためか、アクセントの置き方が異なるように思われる。

荻原は無自覚な模倣への警鐘を鳴らし、自然を直接見ることを主張し、「作品に依つて現はされた作者の人格が、即ち其作品の美術品としての生命価値である」と述べるように、芸術家自身の主観に価値を置く。その一方で、中原は「一体自然を外にして、何処に「優れたアイディア」等があるのか」という言葉などからうかがえるように、芸術家よりも自然を偏重する。この違いは、近代日本における自我の芽生えの広がりに関係があるのだろう。近代的自我の揺藍期ともいえる明治を生きた荻原は個の発露を認める傾向にあると言えよう。一方、大正期の表現主義の隆盛から明らかなように個が多様に氾濫し始めた時代にあっては、自然が確固たるものとして中原の眼に映ったのではなかろうか。

とまれ、生命を寿ぎ、その神秘に迫り、それを再現しようとする芸術の本道そのものは、「生命の芸術」として荻原、中原、中村らのなかで変わりないのである。

(禄山美術館学芸員)

Top

■生命の芸術表現と思潮

■生命の芸術表現と思潮