クリスト

■ドキュメンテーション展について、この出版物について

■ドキュメンテーション展について、この出版物について

柳 正彦

クリストにとって、水戸芸術館は懐かしい場所だろう。1991年から日本各地を巡回した《ヴァレーカーテンの全貌とアンブレラのためのドローイング》展をオーガナイズしてくれた美術館であるだけでなく、《アンブレラ》の打ち合わせなどのために頻繁に訪れた、かつての茨城県庁舎の窓から建設が進むタワーが見えたからだ。この美術館での2度目のクリストとジャンヌ=クロードの個展として、《アンブレラ》のドキュメンテーション展が開かれることは、2人の仕事を長年手伝ってきた、私にとっても嬉しいことだ。

「普通の美術展ではないのです」当カタログのためのインタビューの中でクリストが語っている言葉だ。確かにミーティングの写真や書類の束、地図や手紙、そして鉄製のフレームやアンカーといった資材など、こういったものが美術館に展示されることは珍しいだろう。

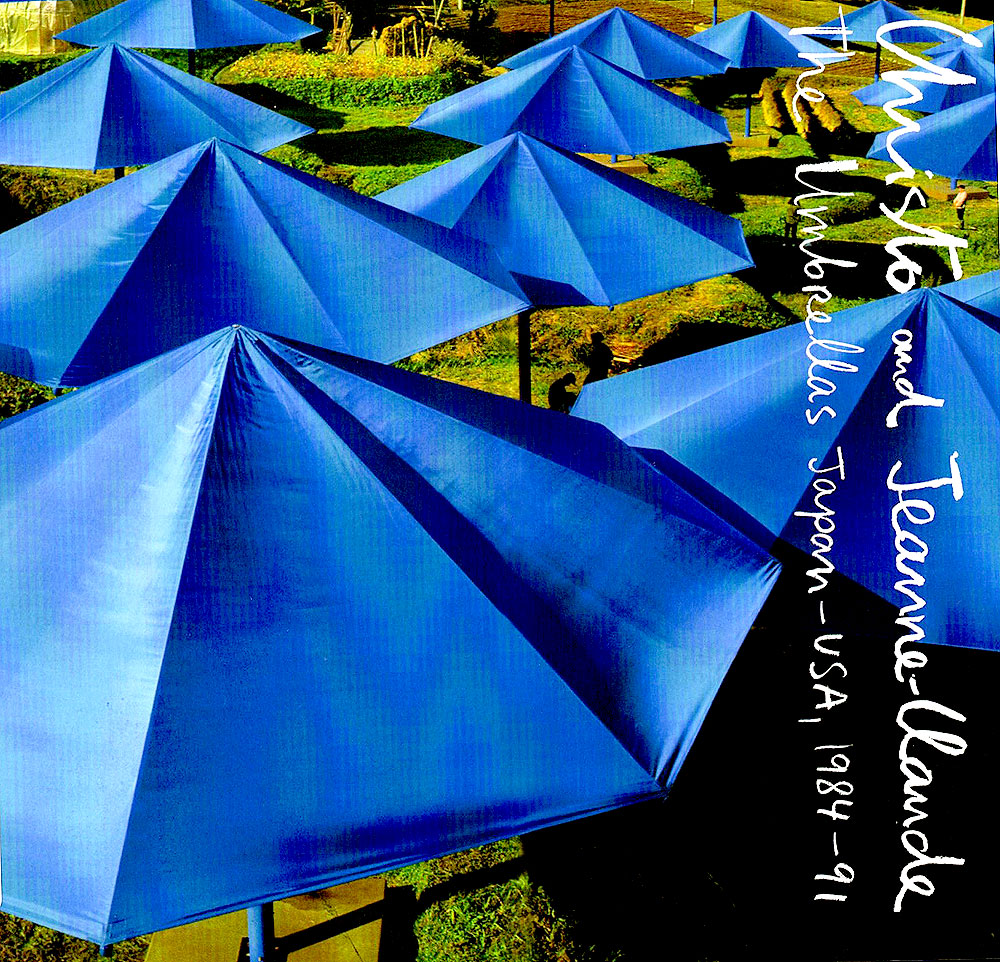

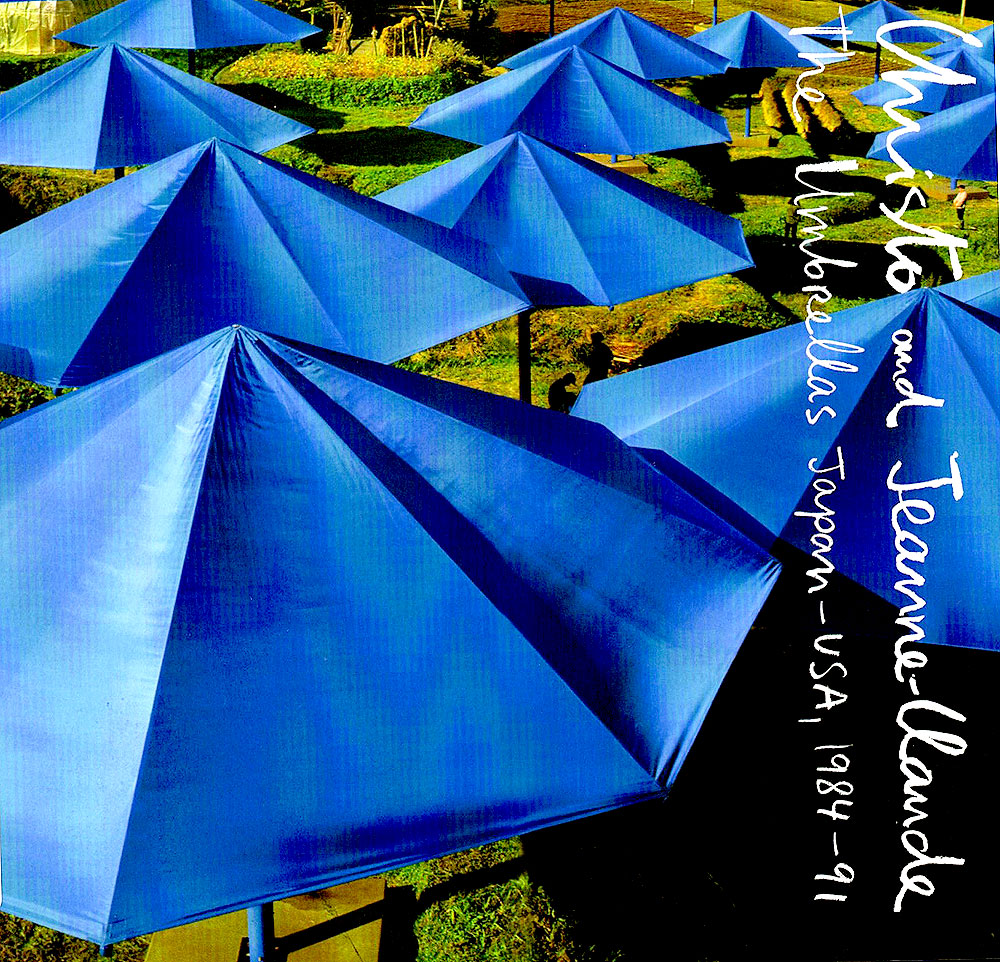

展示の中心は、もちろんクリストの手によって生み出されたドローイングやコラージュ作品、そして実現したプロジェクトを撮影した多数の大判写真となる。しかし、日米両国を結んだ大規模で、かつ短期間しか存在しなかったアートについての展覧会には、先に挙げた美術展らしからぬ展示物が不可欠とクリストは考えているのだろう。ドローイング類は、クリストとジャンヌ=クロードの“想像’’の産物だ。そして、写真の中の美しい《アンブレラ》は、短期間であったが“現実’’となった。この流れを見せることにクリストがこだわる理由は、今となっては見ることのできない巨大アートへ思いを巡らす助けとなると考えているからだろう。

クリストの考えは、当カタログにも反映している。展示される作品を網羅する代わりに、クリスト自身が選んだ記録写真や実現したプロジェクトの写真を、クリスト自身によるレイアウトで掲載している。また、テキストも評論家や研究者によるクリストとジャンヌ=クロードや《アンブレラ》についての論考ではなく、クリストとジャンヌ=クロード自身の言葉を収録することになった。四半世紀以上も前のプロジェクトに関する事実関係や、気持ち、印象を明確に語ってくれたクリストの記憶力には驚かされたが、それは同時に、作家本人が常々口にする「プロジェクトは人生の一部分」であることの証であろう。

■1990年(平成2年・今から27年前の記憶)のインタビューより

▶柳:《アンブレラ、日本とアメリカ合衆国のためのジョイントプロジェクト》を開始してから、すでに5年以上になるわけですが、プロジェクトの起源は何だったのですか?

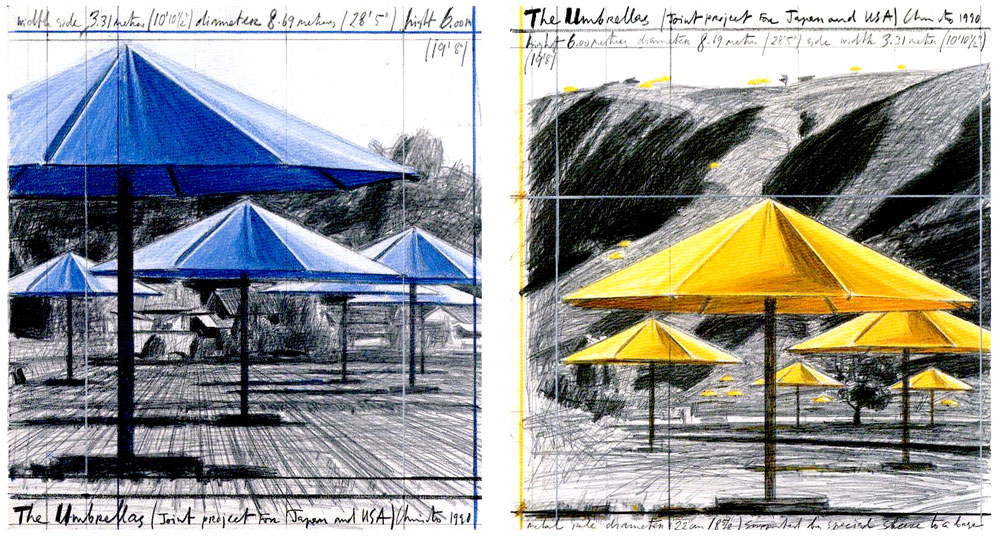

▶クリスト:《アンブレラ》プロジェクトのための最初のドローイングは1984年のクリスマスに描かれました。しかし起源となると、それよりも遥かに前の1969年末から70年の初頭まで遡ることができます。1969年にオーストラリアヘ向かう途中で私は初めて日本を訪れましたが、その際に日本的な空間の使い方とも1うものに大きな刺激を受けました。またちょうどその頃、東京ビエンナーレ展(下右)、そしてオランダのアルンヘムという都市のソンスピーク公園で開かれる大規模な展覧会に招待されていました。そこでニューヨークに戻ってから二つの場所を使うプロジェクト《覆われた遊歩道、東京、上野公園とオランダ、アルンヘム、ソンスピーク公園のための二つの部分からなるプロジェクト》(下左)を提案したのです。

-1.jpg)

この作品の基本的なアイデアは、日本の一般的な都市公園である上野公園と西欧のカジュアルで形式ばっていない公園とを比較するということでした。当時二つの場所を同時に使う芸術作品を作ることに魅了されていて、私の中にある種のエネルギーがみなぎっていたのだと思います。

その後日本と西洋双方に関係したプロジェクトを実現したいという私の気持ちは一層強いものになったといえます。また1970年以降、頻繁に日本を訪れるようになり、アーテイスト、美術史家、画廊主、美術館関係者を始めとる多くの人々との関係が育っていきましたが、これも私の興味を持続させる助けになりました。

▶柳:二つの場所を使うプロジェクトの片方の地域として日本以外のアジアの国を検討したことはないのですか?

▶クリスト:日本でと、私がよく知っている西欧諸国とでの空間の日常的な使われ方の類似を浮き彫りにし、相違を強調するような作品を作るというのが根底にあるアイデアです。日本はある意味では西洋と大きく異なっているのですが、同時に技術面、経済面ではアメリカを始めとする西欧世界と多くの共通点があります。もしこういった共通点が殆ど存在しない、アジアの他の国に行ったならば、私自身が一種の強迫観念に捉われてしまい、プロジェクトがぎこちないものになってしまうでしょう。

▶柳:《アンブレラ》で日本と対になる部分としてカリフォルニアを選んだのはなぜですか〜

▶クリスト:この新プロジェクトを開始した時、日本の文化に匹敵するのはアメリカの文化以外にはなく、世界中の他の如何なる場所も対応するものとしては不適当だと考えました。ちょっと皮肉な見方をすると、この2国は今日の世界で最も富み、力を持ったカルチャーと言えます。アメリカと決めた後、雄大な風景を持つカリフォルニアに私の気持ちが傾いていったのは当然のことだと思います。

▶柳:プロジェクト実行地の最低条件のようなものはあったのですか?

▶クリスト:基本的な考えは単に郊外あるいは農村部で人々が積極的に土地を利用しているような場所というものでした。日常生活が生み出すエネルギーが欲しかったので、公園や森林といったレクリエーションのための地域は除外しました。また傘が様々な高さや角度から見られるようにしたいとも考えていました。そこで人々が実際に生活を営んでいる渓谷部を探し出そうと決めたわけです。また容易に行ける場所であるという点も重要だと思いました。これは観客のためだけではなく、プロジェクトを建設するために必要な資材やサービスについても考慮してのことです。もう一つの条件は、それが一般的な地域の中にあるという点でした。これは有名な、あるいは歴史的な記念碑や建築物と結びついた既成の概念や価値と私の作品とが衝突し合うのを避けるためです。

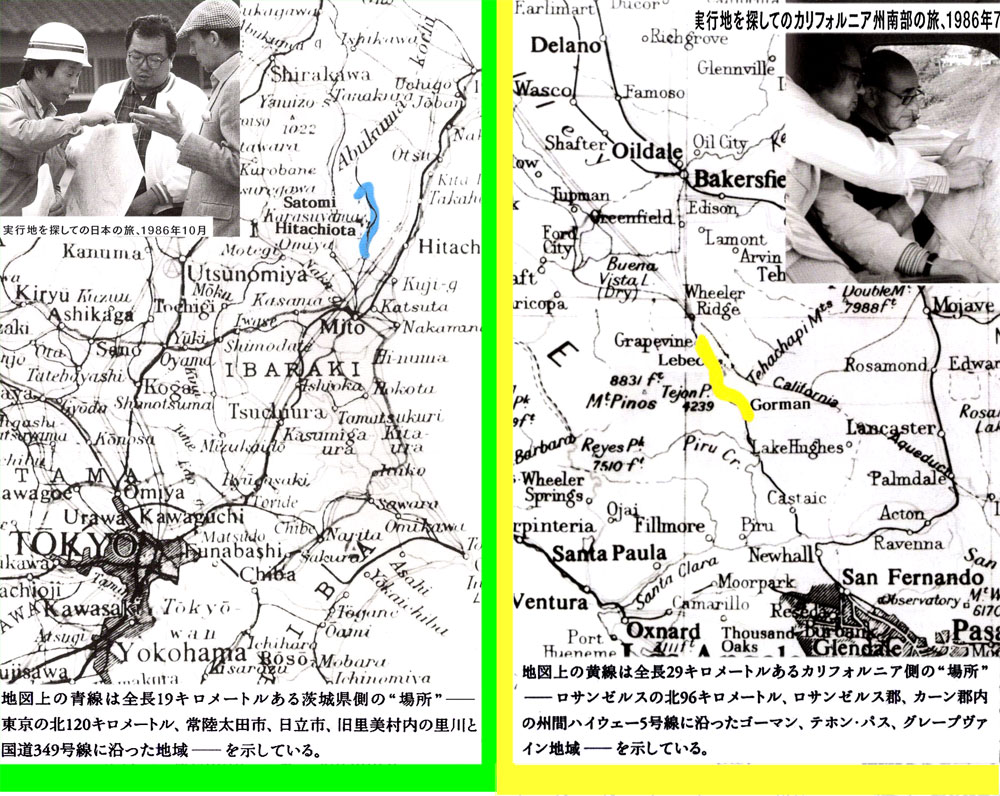

▶柳:1986年の秋までに、日米双方の場所を最終決定しましたね。これらの場所をどのように見つけ出したのかを思い起こしていただけますか〜

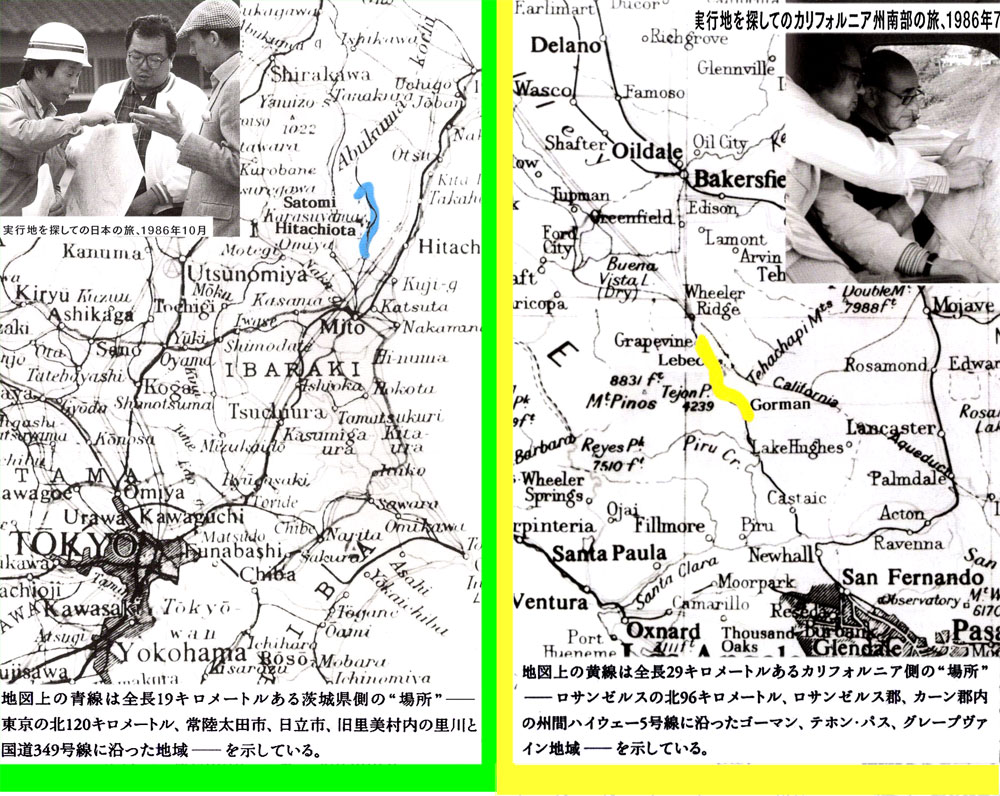

▶クリスト:日本側の場所を見つけるために合計3回の旅をしました。1回目は1985年の4月22日でした。この時は私の妻でコラボレーターのジャンヌ=クロード、現在日本側のプロジェクトディレクターを務めてもらっているヘンリー・スコットストークスと共に、まる1日をかけてタクシーで九州を約300キロメートル回りました。2回目は1年後、1986年の4月12日から21日にかけてで、日本人の運転手を雇い、小型のヴァンを使いました。淡路島、奈良、琵琶湖、丹後半島なとに足を運び、10日間で計5,700キロメートルを走破しました。日本側の場所として選ぶことになった、茨城県内の地域を最初に訪れたのは、この旅の始めでした。茨城を薦めてくれたのは、長年の友人、海藤日出男さんです。3回目、そして最後の探索は3,000キロメートルにおよぶもので、1986年の10月21日から29日まで行われました。マイクロバスを使っての旅で、何人ものコラボレーター、友人たちが同行してくれました。すでにこの時までに、茨城の常陸太田、日立、里美の地域をプロジェクトの場所にすると決めていましたから、この旅は私の考えを再確認するためのものであったと言えます。そして甲府、奈良、郡山といった地域も訪れましたが、9日間のうち5日は茨城の場所を細かく調査するために費やしました。

《ランニング・フェンス、カリフォルニア州ソノマ郡とマリン郡、1972−76》(上図)のための場所を探して、1972年から73年にかけて何千キロメートルも車で走破してしたので、カリフォルニアの風景についてはよく知っていました。そして、プロジェクトのための場所は南カリフォルニアで探し出そうと最初から決めていました。

カリフォルニア側の場所の探索は1986年の7月11日から20日にかけての1回だけでした。この旅に際しては現在カリフォルニア側のプロジェクトディレクターを努めてもらっているトム・ゴールデンが、ジャンヌ=クロードと私に加わり、車の運転もしてくれました。サンディエゴ周辺、ロサンゼルスの北の地域を中心に10日間で5,000キロメートルを走り回りました。5日目にはカリフォルニア側の場所として使うことになる、カーンとロサンゼルス同郡内のゴーマン、テホン・パス、グレープヴァイン地域に初めて足を踏み入れましたが、その後も他の可能性を探るために車を進めていきました。

▶柳:なぜこのプロジェクトに傘を使うことにしたのですか?

▶クリスト:この芸術作品の最も重要な一側面は空間の使われ方の違いを際立たせることにあります。日本では」地の使われ方に一種の幾何学が存在しているのに対しカリフォルニアには有機的に扱われた巨大で解放的モ空間があります。このような状況を反映させるために傘を使うのです。傘には前も後ろも、右も左もありませんから私の望むどのような配置も可能なわけです。また傘が内部空間を持っている点も気に入っています。傘は“壁のない家”であり、その下に入った訪問者は守られ頭上の布に抱き込まれたような気持ちになるでしょう。さらにがっちりとした金属部分と柔軟な布とのダイナミックな相互作用というものもありますが、これは美学面でとても重要なものです。最後に、傘が素早く開閉できるという点も、魅力的です。これによってプロジェクトの遊牧民的な特性がさらに強調されると考えています。

▶柳:1972年に開始された《包まれたライヒスターク、ベルリンのプロジェクト》(下図)は現在も進行中です。

.jpg) が、《アンブレラ》も含め、過去15年の間にあなたが提案したプロジェクトは全て”包む”以外の作品ですね。包む作品はすでに過去のものなのですか?

が、《アンブレラ》も含め、過去15年の間にあなたが提案したプロジェクトは全て”包む”以外の作品ですね。包む作品はすでに過去のものなのですか?

▶クリスト:最も近年に実現した一時的芸術作品は《包まれたボン・ヌフ、パリ、1975−85》(上写真)ですが、1975年にこのプロジェクトを開始した頃にはもう包む作品から離れ始めていました。すでに《ヴァレー・カーテン、コロラド州ライフル、1970−72》(下写真)が完成していましたし、《ランニング・フェンス》を始めてもいました。包むプロジェクトとそれ以外のものとの間には、明確な違いがあります。

包むプロジェクトは既成の建造物、自然の形態などを取り扱うもので、包むことによってそれらを変貌させます。一方、《ヴァレー・カーテン》、《ランニング・フェンス》、《囲まれた島々、フロリダ州グレーター・マイアミ、ビスケーン湾、1980−83》(下図)といった作品においては、私は新しい構造物を作り、新しい形態を生み出しました。

しかしそれらは、すでにある人工の形に似てもいます。例えば、《ヴァレー・カーテン》はカーテンのように見えますし、《囲まれた島々》は水に浮く漁網のように見えます。そしてもちろん、私の傘は一般の傘に似ています。実用的な形態に関連してはいるが、私がそれに非合理性、非実用性を与えているというパラドックスをこれらのプロジェクトは持っているのです。それらは単に大き過ぎるだけではなく、物質的にも、形式的にも、全く非実利的な文脈の中で実現されているわけです。例えば《ランニング・フェンス》は何も取り囲まないフェンスです。しかしフェンスであることには違いありません。このアイロニーは私の芸術のとても重要な要素の一つです。

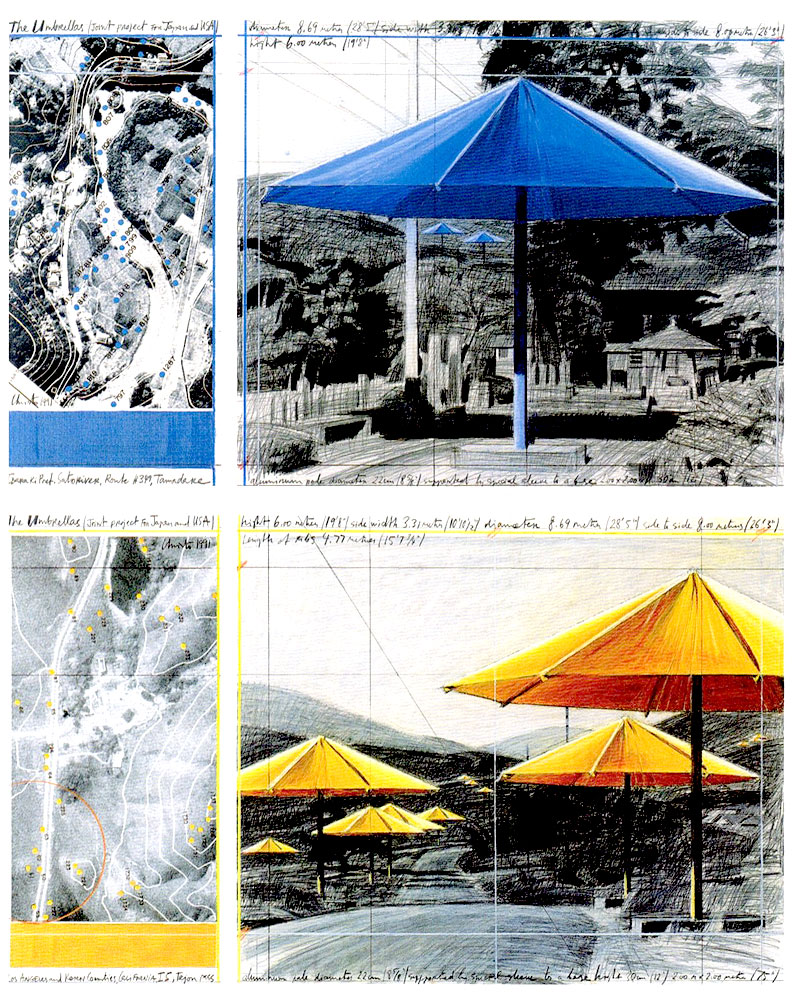

▶柳:高さ6メートル、直径8.66メートルという傘のサイズはどのようにして決めたのですか。このサイズになった必然性は何ですか?

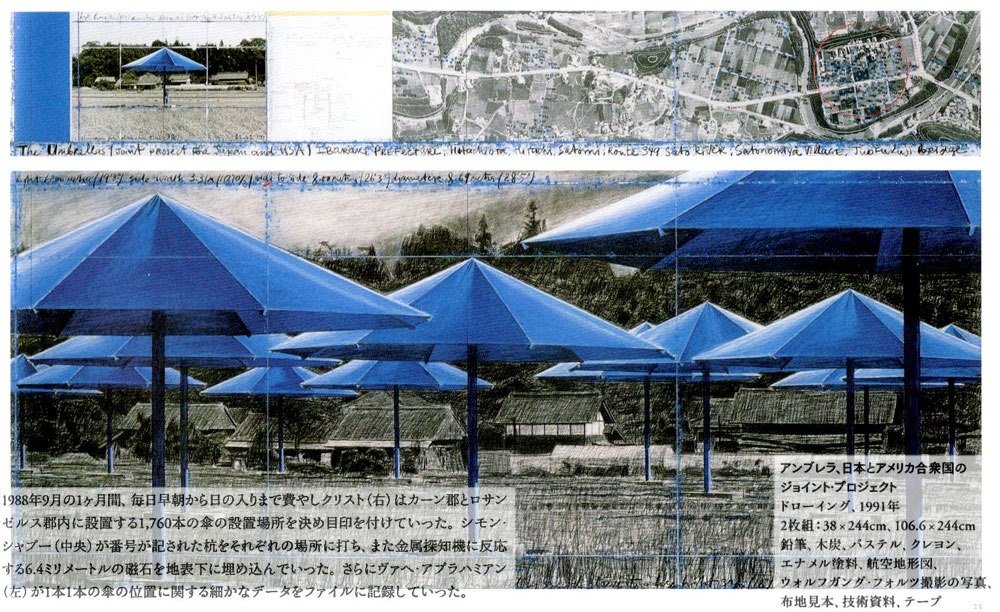

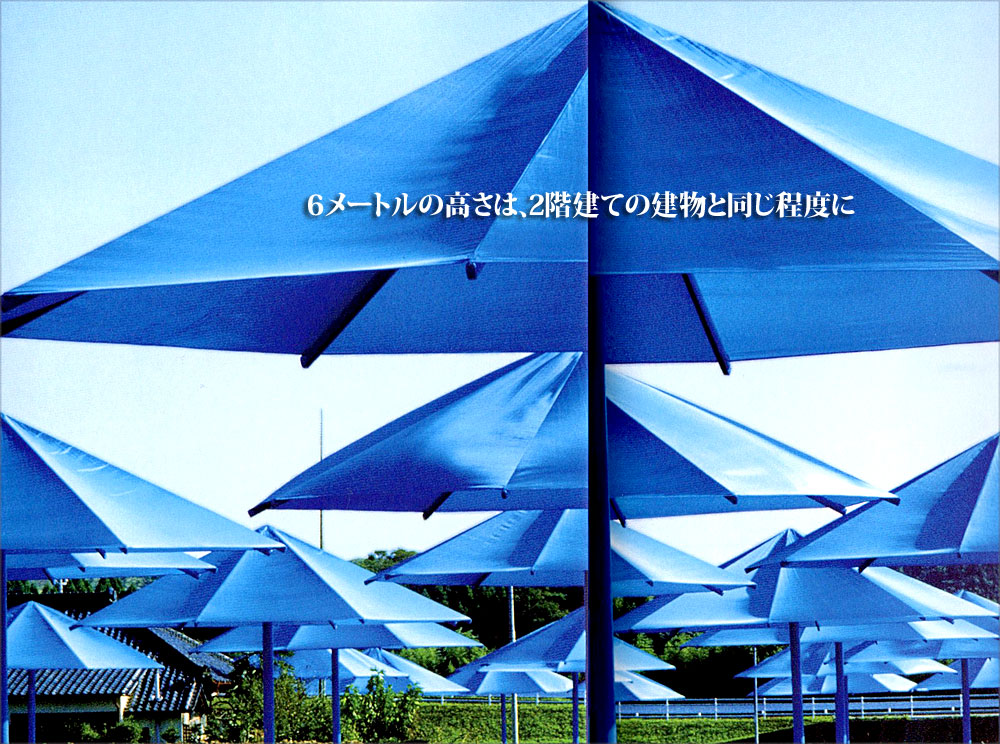

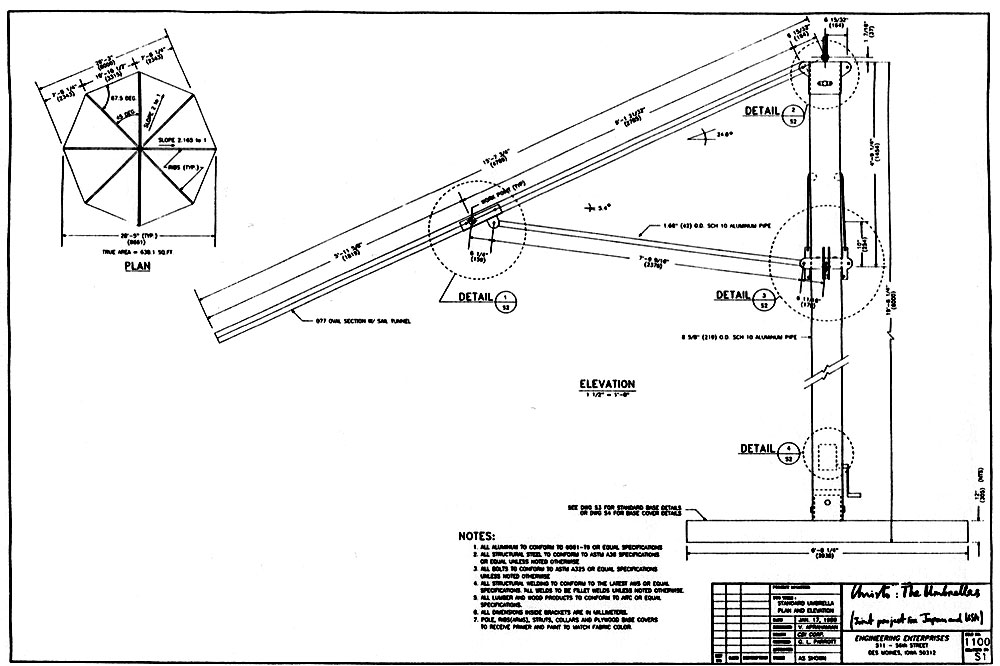

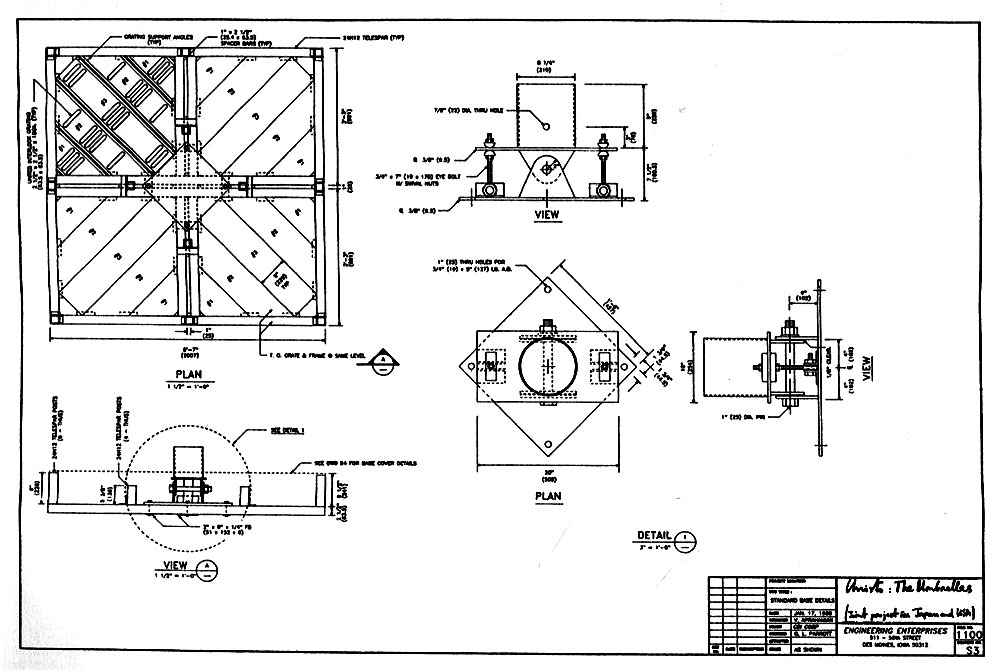

▶クリスト:最初の考えは、私たちの周囲にすでにあるどんな傘よりも、遥かに大きく、高いものでなくてはならないというもので、高さ5.5メートル程度、直径7.5メートル程度のものを検討していました。正確な高さ、直径を決定したのは1987年、エンジニアと相談を始めた後のことでした。6メートルの高さは、2階建ての建物と同じ程度にしたいというところから来ています。このサイズだと傘が家や納屋を小さく見せたり威圧的になったりしないので、とても調和して見えることになるでしょう。この高さにはまた、傘の下をバスやトラックが通らなくてはならないといてんがいう実用面での理由もあります。天蓋の部分の高さを約2メートルにし、さらに独特な傾斜を持つようにしたかったので、直径は8.66メートルになりました。天蓋の部分が短く、かつ背の高い傘をデザインすることもできますが、そうすると視点によっては、布が十分に見えなくなってしまいます。土台は一辺2メートルの正方形で、高さが約30センチメートルのカバーで覆われることになりますから、場所によっては人々がその上に腰掛けることができます。

▶柳:なぜ八角形を選んだのですか?

▶クリスト:傘の骨が布を押えることによって作り出される幾何学が気に入っているのです。八角形の傘には8本の骨がありますから、四角形や丸い傘よりもこの幾何学がはっきりと見えるようになります。また布に活力を持たせることも大変重要です。三角形のパネル8枚が風に対して様々に反応し、それぞれ異なった動きをするようになります。三角形の底辺は3.3メートルもありますから、それらは遠くからでもよく見えます、しかし例えば16角形だと傘は丸に近くなり、それぞれのパネルは遠くからでは見えないほど狭いものになってしまいます。

.png)

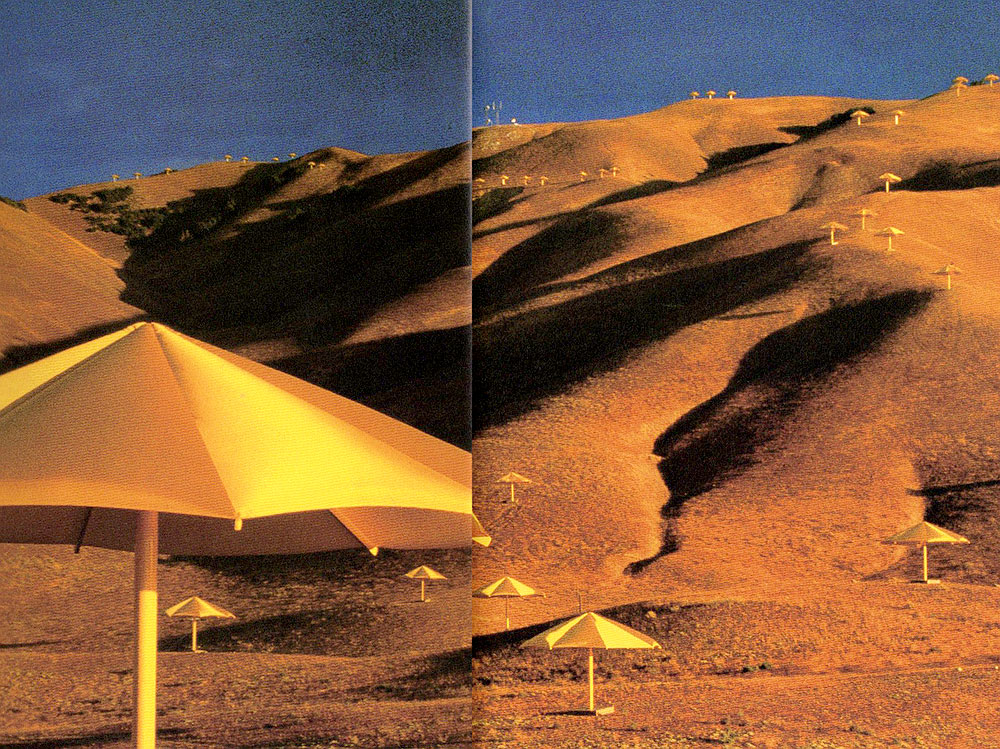

▶柳:初期の段階では黄色い傘のドローイングだけを描いていましたね。いつ頃から二つ目の色を導入し、黄色はカリフォルニアだけで使い、日本では青色を使うこにしたのですか〜

▶クリスト:1985年の終わりまでにはすでに青色の傘ドローイングも描き始めていました。プロジェクトのエッセンスは比較であり、相違と類似をできる限り際立たせいと考えていたので、二つの色を使うというのは自然選択だったと思います。カリフォルニア側のために黄を選んだのは、その乾いた風景を補足させるためで、本側に青を使うことにしたのは、この色が深い緑の農部で映えて見えるからです。1984年の時点では、日本の秋の風景がこんなに緑色で溢れているということに気がついていませんでした。

▶柳:風景の中での傘の位置決めは、プロジェクトの重要な部分だと思います。1988年秋にコラボレーター、そしそれぞれの地元測量業者の協力のもと、まず9月の大半使いカリフォルニア側で、また翌10月には3週間をかけ茨城側で個々の傘の位置を決め、それを記録していきましたね。どのようにして傘の位置を選んでいったのか説明してもらえますか?

▶クリスト:1986年と87年に莫大な時間を双方の場所でやしたので、1988年には現地についてとても明白な考を持つに至っていました。カリフォルニアのテホン・パス、日本の里川の谷を最初に目にした時から、完成した際の配置を視覚化しようと試み、そこかしこに立ってい傘を想像しようとしました。何本の傘をどことどこに置こかと常に考え続けていたのです。そして最初期の段階から、配置についての幾つものインスピレーションを得ていました。例えばカリフォルニア側の場所の北端ではハイウェーの両端の丘から傘の“花飾り”が2本降りてて、下の空き地の所で1本にまとまります。傘がどのよに並んで斜面を降りてくるのか、あるいはどの丘を使う(かといった細かい点についてはわかりませんでしたがこのような状況を作り出すことは常に考えていました。

.png)

また、日本側の場所の一端では、傘が微妙な感じで出現するようにしたいという、大まかな考えを最初から持っていました。場所の最南端の地域は、非常に密集した小さな集落の中を道が通っていますが、この細い道路に沿って傘を1本また1本と一列に並べていった後、最初の橋をわたって視野が開けた場所に出たならば、多数の傘がまとまって配置されるようにすることを常に思い浮かべていたのです。

▶柳:過去5年の間に描かれた、このプロジェクトのための紙の上の作品を通して見ていくとそれらが徐々に明確なものになってきていることがわかります。例えば最近のドローイングに描かれている傘の形は、初期の作品のそれとは大きく違いますね。

▶クリスト:ドローイング上の変化はプロジェクトに対する私自身の考えが洗練されていったことを反映したものです。スケールモデルやコンピューターを使ったドローイングを制作して、実物がどのようなものになるのかを早い段階で見ようとする建築家もいますが、私は自分自身の体験をそのように強制的なものにはしたくありません。最初のぎこちないアイデアを明確にし、洗練させて現実の状況に合致したものにするための時間を十分に用意しておきたいのです。描くことがプロジェクトに対する私自身のヴィジョンを発展させ、明確にする最良の方法であることは、これまでの経験を通してよくわかっています。なぜ1985年の段階で現在のような傘を描かなかったかといえば、傘がどのように見えるぺきかが、その時点では私にもはっきりとしていなかったからです。ドローイングの制作を通してプロジェクトを純化していく作業は最後の最後まで続いていきます。

▶柳:1988年の夏に日米双方で地権者、政治家、行政関係者たちとの折衝が開始されましたが、人々の最初の反応はどのようなものでしたか?

▶クリスト:1988年の夏、私たちは茨城県知事と茨城県農協の会長を訪問しました。またその数カ月後には、プロジェクトが通過する5市村(常陸太田市、日立市、里美村)の市長、村長に《アンブレラ》を直接紹介しました。これらの訪問は表敬的なもので、その時点で私たちが本気であるということを、これらの方々にどの程度理解してもらえたかどうかはわかりません。判断し難いことです。政治、行政関係者は、例えば新しい工場を建てるといったような様々な計画を携えた人々の訪問を頻繁に受けるでしょうから、きっと私もそのひとりと見なされたのではないかと思います。でも2回目、5回目の訪問の頃から、真剣に対応してくれていると感じるようになりました。カリフォルニアでは、《ランニング・フェンス》を行っていたので、政治家、行政関係者の中には私の作品について前から知っている人もいました。しかし地権者の何人かは、私に対して最初は懐疑的であったことを覚えています。カリフォルニアでさえも私はよそ者であり、“典型的な芸術家”あるいは“おかしな人物’’と思われたのでしよう。

▶柳:地権者、あるいは他の関係者との折衝を開始する前に、交渉の過程も二つの国の間の差異と類似を見せるものになるだろうと言っていましたね。その考えはいまだに変わっていませんか〜

▶クリスト:まず日本には個人地主だけでも459人もいるのに対し、カリフォルニアには個人、企業、あわせても25の地権者がいるだけです。そして日本の地権者の多くから、例えば傘と土台の接続方法といった細部にわたる質問を数多く受けました。こういった種類の好みの細かさ、細部への関心は日本人を象徴していると私には思えます。なぜこのことを指摘するのかと言えば、これは日本で空間が如何に使用されているかを理解する上で不可欠なものだからです。日本には非常に限られた土地しかなく、秩序を守る必要があります。それは個人の庭でも同じことで、さもなければ大混乱を招いてしまうでしょう。

それゆえ、農家の人たちの多くがその所有地のどこに傘を置くのがよいかについての意見を出してくれるのです。設置方法についての細かな質問を頻繁に聞いていくうちに、彼らには全ての細部を知っておく必要があるのだということがわかってきました。反対に巨大な土地を持つカリフォルニア側では、多くの地権者が無関心であり、殆ど”レッセ・アレー”(無頓着)であることを感じました。傘の立つ正確な位置についての興味などは、一切ありませんでした。違いは政治、行政関係面にもあります。関係する官庁、部署がそれぞれの国で異なっているだけではなく、私たちと行政関係者との関係も違った種類のものです。茨城で私たちは常に県の客であり、独自に働くことほ不可能です。彼らはいつでも私たちのホストで、たとえ個人地主を訪問する時ですら、常に自治体の代表が一緒です。これはカリフォルニア側では考えられないことです。例えばカリフォルニア、ハイウェー、パトロール局や交通局の代表との打ち合わせをすることはありますが、会議が終われば彼らはすぐに立ち去っていきます。この違いは、単に私たちがアメリカ人であるからだけではないように感じています。

(このインタビューは1990年にニューヨーク市のクリスト宅て行われ、1990年佐谷画廊発行の『クリスト:ザ・アンプレうズ』に掲載された文章の一部を修正・加筆したものである)

■参考動画

Top

■ドキュメンテーション展について、この出版物について

■ドキュメンテーション展について、この出版物について

.jpg) が、《アンブレラ》も含め、過去15年の間にあなたが提案したプロジェクトは全て”包む”以外の作品ですね。包む作品はすでに過去のものなのですか?

が、《アンブレラ》も含め、過去15年の間にあなたが提案したプロジェクトは全て”包む”以外の作品ですね。包む作品はすでに過去のものなのですか?