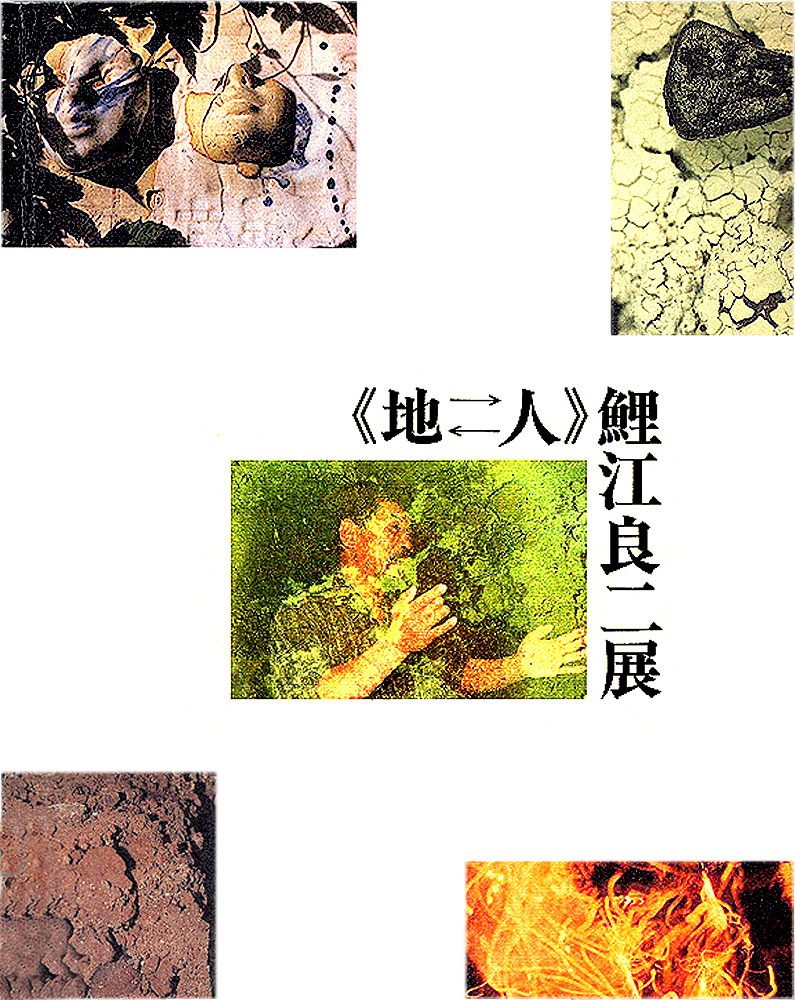

鯉江(こいえ)良二(陶芸)

■大甕(かめ)のつぶやき

■大甕(かめ)のつぶやき

森 頁吾

1959年9月26日,27日,中部地方を襲った伊勢湾台風は半田や常滑を直撃した。当時,岡崎にいた私は横倒しになった東海道の松並木をくぐり抜けて半田に帰った。

後日,母校の美術教師一家全員が亡くなられた事を知った。翌年,一宮の新任美術教師となり教職に没頭した。給食以外はチキンラーメンで過ごした。「インスタント」の言葉はこの頃から始まった。

鯉江良二はこの頃,日本タイルブロック社で働いている。

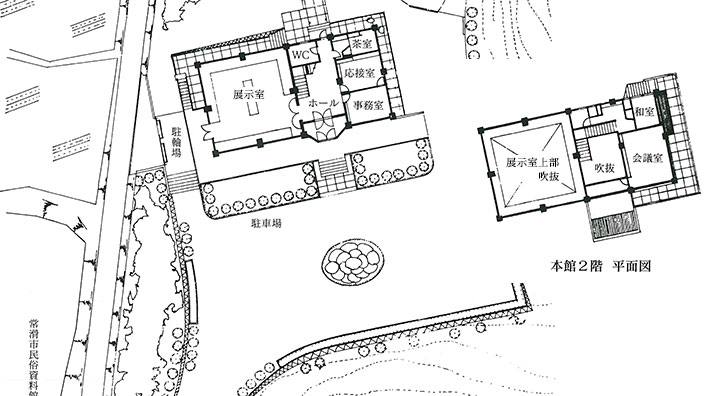

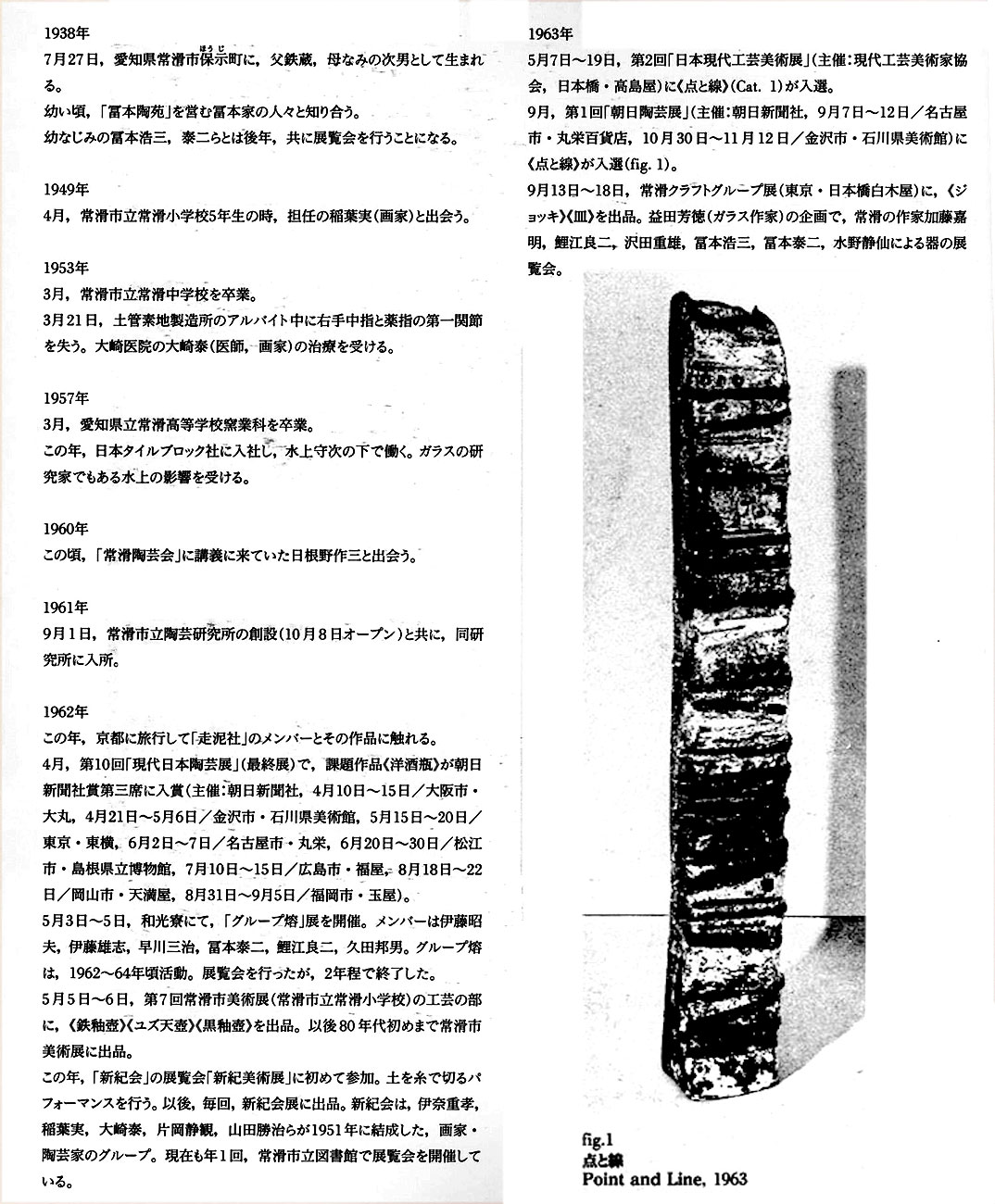

私が2年間の中学教師に区切りをつけた1962年の前の年,彼は常滑市立陶芸研究所(上図左右)に入所している。街では「グッコチャン人形」が流行して多くの人々が腕や足に,黒い人形を巻きつけて歩いていた。

註)

故 堀口捨己氏(1895年~1984年)とは

1920年代に分離派の建築家、オランダ建築の紹介者としてスタートをきり、モダニズムの建築家として活躍しました。1930年代以降、日本建築、茶室を深く理解した研究者として多くの論文を著す一方で、その成果を建築作品に反映させていきました。

1950年代以降も、日本建築の普遍性を取り入れつつ現代社会に適応した、幅広い作品を作り続けました。丹精で、みやびな作品は、西欧近代と日本の伝統的建築表現を見事につなぐものとなっています。

中でも、堀口氏は「陶芸作品の展示室には、自然光線が一日中、平均して入るように考慮し た」と、屋上の四方に突き出した屋根を三角形にし、モールガラスから入る光が、屋根裏に反射して室内に贈られるような工夫した設計がなされています。ガラ ス部分だけでなく、屋根全体が明り取りとなっています。

最近では、堀口氏の建築も少なくなり、陶芸研究所に建物を見学したいという建築家や建築学専攻生も数多く来館しています。

戦後も17年を過ぎ新発売のリポビタンDを飲んだからでもあるまいが,各地にスーパーマーケットができて世の中に元気が出てきた。

1940年代の後半フランスの評論家タピエが提唱したアンフォルメルの美術運動の波は価値観の変動,美意識の混乱した戦後日本の土壌の中で1950年代後半まで続いた。

アンフォルメル美術とは非定形表現の意味で,理知的な考えより,偶然性に重きを置いた抽象表現だったので絵画の場合,アクション・ペインティングともいわれた。

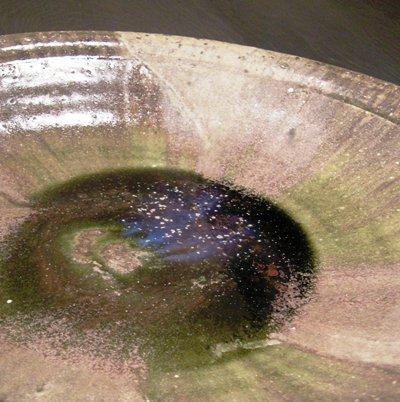

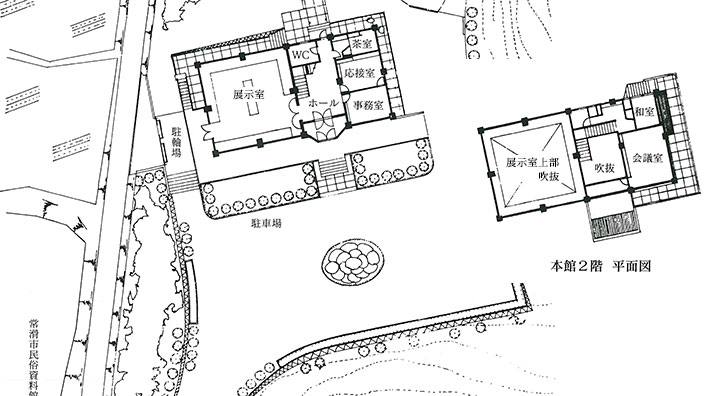

常滑の陶芸家・江崎一生氏(上図左右)の大皿が,その頃『芸術新潮』の表紙になった。

青緑色の非定形で流動的な形を抱き込む大皿を私は美しいと思った。その下地としてアンフォルメル美術の残像が私の心の中にあったと思う。

江崎一生さんはすでに鬼籍の人だから聞くことはできないが,彼にはアンフォルメル美術の意識はなかったと思う。知多半島に点在する古窯の構造研究と,ものをつくって焼成することに一生をかけた人だったと聞いている。

残された器たちは遠い先人達の息遣いに通底し今の人々の脆弱な感性を圧する。

鯉江良二と私が初めてあったのは30才くらいだった。江崎さんの皿について話すと,針鼠の条件反射みたいに反発したのを覚えている。

当時,自分は陶工だと言っていたが本物の陶工・江崎のすごさを私より「はるかによく知っていて,負けている」の意識と森は「何も知らないくせにの気持ち」があったのだろう。それに,当時の鯉江良二が「自分は陶工」といっていたのは,京都の陶彫・オブジェ焼きもする陶芸家・八木一夫と接することで「自分は陶芸家」と当時の常滑で称することの面映ゆさと,現実の陶芸にある種の不満を持っていたのだろう。

.jpg)

面映ゆさ(おもはゆさ・てれくささ)の感覚と関係なく彼の興味は一方的に京都に惹きつけられ,芸術する心が京都風,ヌエ風に芽生えていったのだろう。その当時,走泥社風の佳品を残している。

ただし,私はこの頃の鯉江良二をあまりよく知らないので,先年,亡くなった稲葉実氏の弟で常滑出身の画家稲葉桂さんに電話をした。

余談になるが,桂さんは1959年頃から8年くらし「土にかえるもの」の佳品を発表していた。その桂さんが,「良ちゃんのことは,87才ながら大崎医師が健在です。良ちゃんの二本の指をチョキンと切ったのは大崎先生だからなにか聞けるよ」とつけ加えた。

今から20年はど前,良二さんと連れだって私の家の近くの焼肉屋に入ったとき隣の席の,いわくあり気のお兄さんが自分の詰めた指をみせて「あにさんも苦労されたね」と話し掛けてきた。二人とも洒をほどほどにして腰を上げた記憶がある。その時だったか,別の時だったか,「自分が土の作品をつくっているのは,その指を探しているようなもんだよ」といっていたような気がする。彼は一時期,自分の作品にその手を図案化した石膏型を印にして押していた。11月6日(月)大崎先生の話す良二さんの指の件は「知多半島を縦断する知多中央道が開通して,夏の夜,道路に昆虫が集まってくる。それを食用蛙が食べにくる。それを良二君がつかもうとして指を潰すことになった‥・」と話してくれたが,本当は良二さんが中学2年の時,土を練る機械に挟まれて2本の指を潰した。それを大崎先生がプツンと切ってゴミいれにポイと捨てたのが本当らしい。

大崎先生宅の日本庭園はすばらしい。由緒ある門を入った先に子供ならば2,3人は入れる大きな碧が鎮座している。知多半島全域にある山畑や平地の畑に屎尿(しにょう・くそにょう)を溜めて肥料とするため,大きな糞甕が地面すれすれまで埋められてあった。化学肥料が使用されるようになってから糞甕は無用のものとなり,耕運機を動かすのに邪魔なのだろう荒れた畑のあちこちに放置されるようになった。

その大甕を大崎先生も良二も集めていた。

先生はその頃を思い出して,「良二君は前の奥さんと体育館の近くに住んでいた。その庭に置いていた糞甕はいい。あれは今,自分の家にある甕よりも,良い」といっていた。私もそれは記憶している。高さ1.3mくらいで胴がふっくら,ゆったりしていて,口はおおらかで,こんな口から声をだしたら100人のバリトン歌手もかなわないだろうと思った。

32才の頃かもしれない。彼は芸術とは全く関係のない昔の職人のつくるダイナミックな技に「まいるよ,まいってしまいます」と甕を前にして愚痴とも賛辞ともつかぬ言葉をいった。「私の師匠はこの甕かも知れない」と・‥。

行儀のよい茶陶の世界に対して反駁したいが鯉江自身の体内にいつのまにか巣くっている,あるいは,体質的にもっているともいえる茶陶の世界になも〉まぜ傾斜する気持ちが,綯交(ないまぜ)になっての言葉かもしれない。糞甕の口から発する野太い咲実は今も彼の耳に残っているだろうか。彼の今をしっかりささえている,現在の夫人・そのさんがそのあたりの事を時折ちくちくといっていると聞いている。常滑・保示(ほうじ)の由緒ある鯉江家は家の中が迷路のようになっていた。20代30代の彼のアトリエは庭の中を歩いていった先の南西南にあった。そして,大きな屋敷の片隅に下宿人・柴田局夫君が住んでいた。隼田君はどうしてかものを造るとき石膏で形をつくってから制作に入った石膏オタクの人でこの当時の鯉江良二のライフマスクは彼がつくった。後でギャラリー安里で個展をする美術家である。

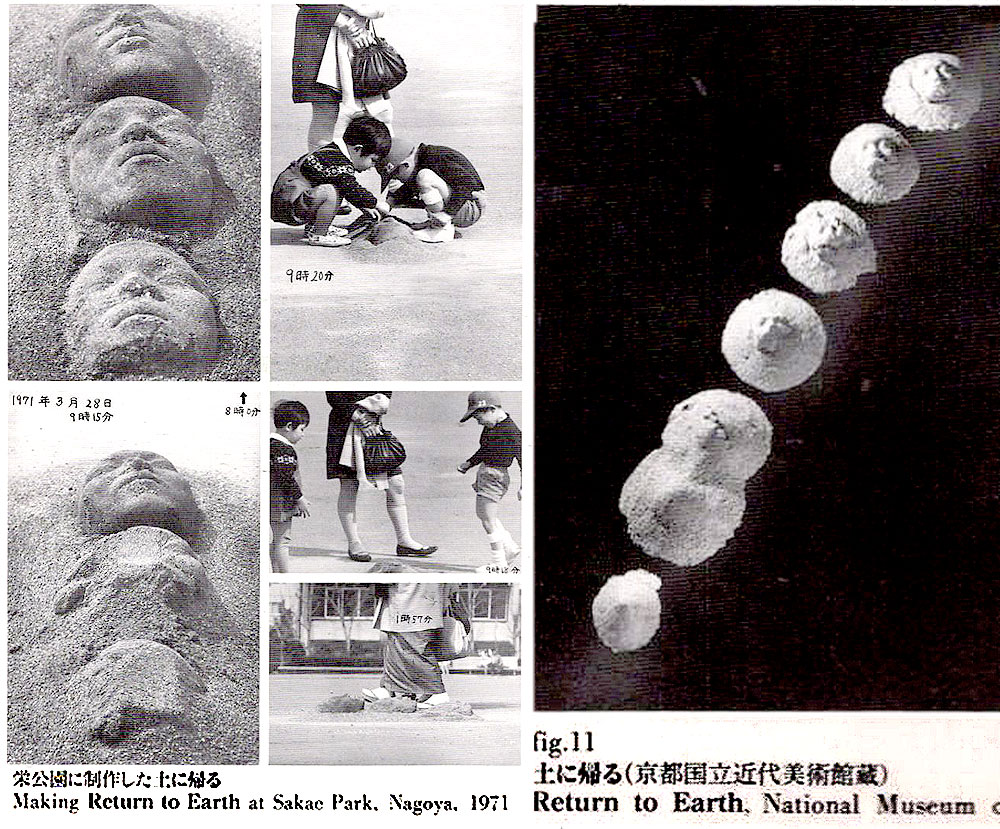

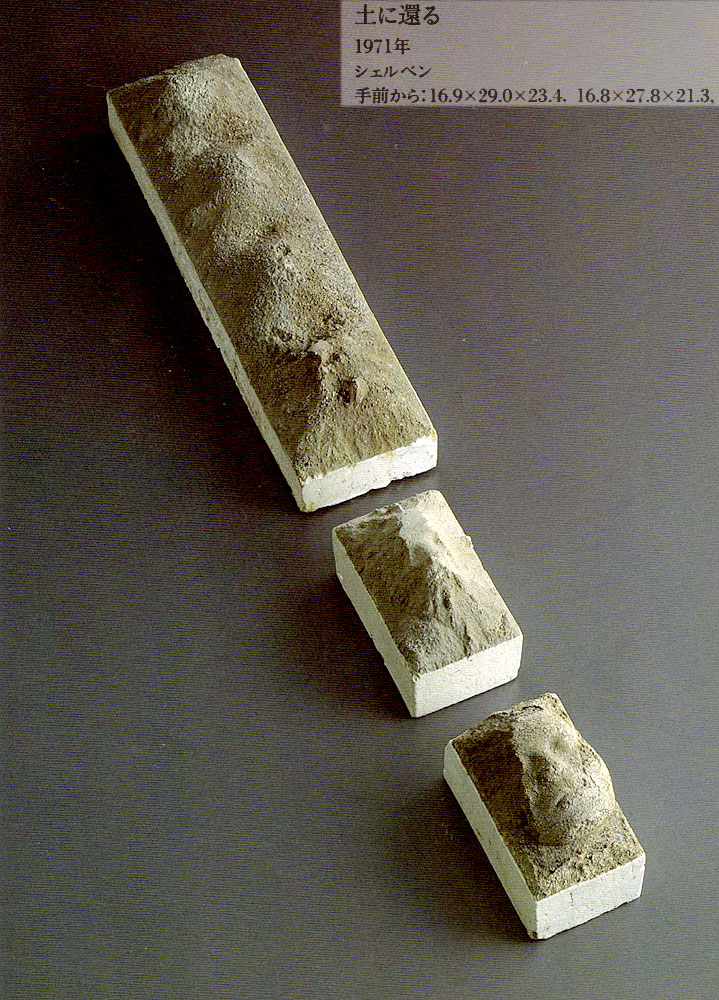

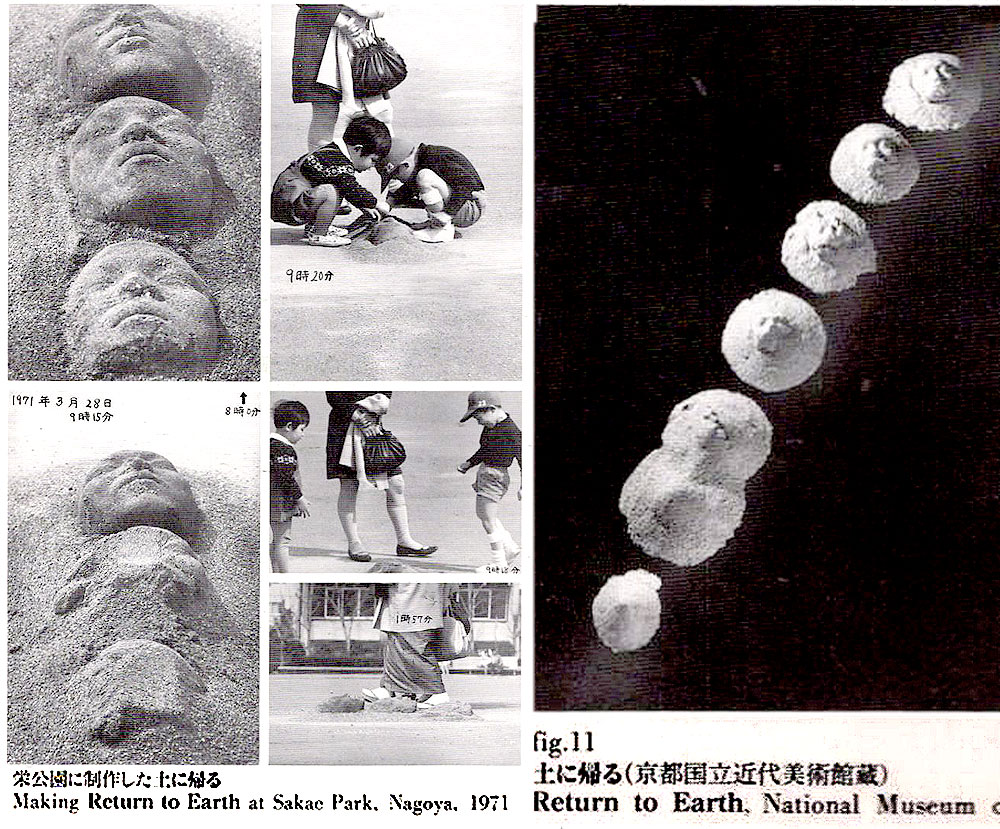

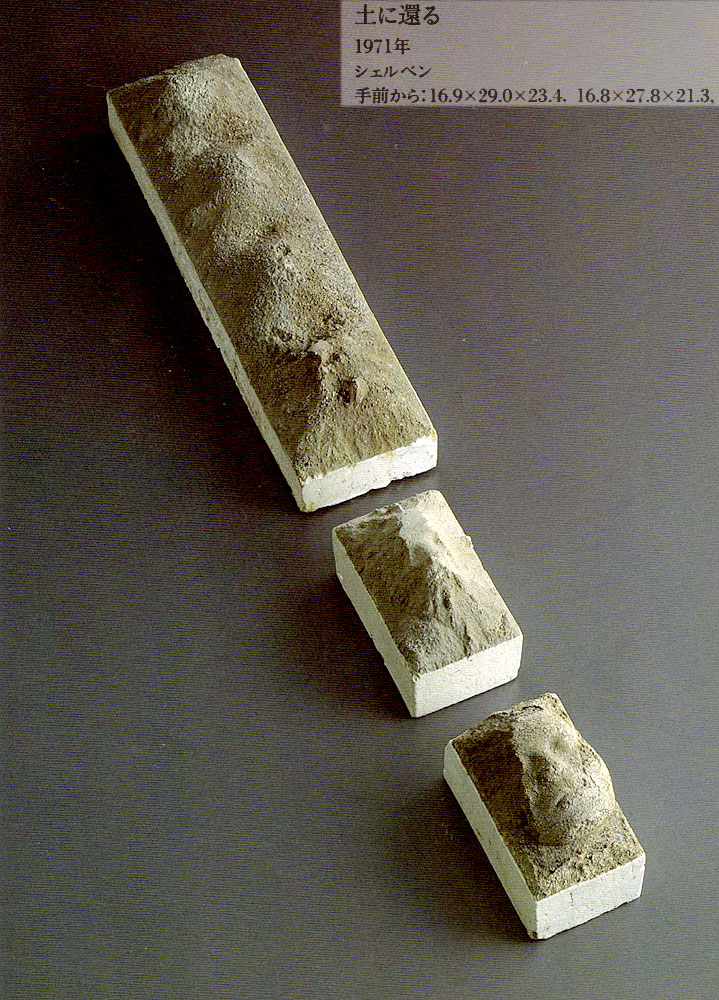

デスマスクならぬライフマスクことだが、生きている人間の顔に油性のものを塗り、その上に石膏を厚くつけ、ひっこんだ雌型をつくる。それに牛乳か石けんをつけて,雌型と後からできる雄型が離れやすくしたうえで,雌型に石膏を流し雄型・顔をつくるのが普通だが,鯉江良二の「土に還る」は雌型にシェルベンを入れシェルベンの雄型・顔をつくり焼成する。シェルベンの顔を焼成するのと前後して,彼は自身のライフマスクを持ち名古屋の栄町にゆき,悪童どもに足で蹴散らされながら雌型に砂をつめ自身の顔形の土饅頭をひたすらいくつもコンクリートの公園に並べていた。やけくそともいえるこの1971年頃の彼の作品や行為が彼の将来を面白くした。

柴田君は電話のむこうで,「良二さんは,その後,全身の石膏取りをしたいといいだした。私も若く無謀だったです。まず頭にすっぽり石膏を乗せ,石膏が固まってから鋸で2〜3ケに区切って頭から外せばよいと彼がいうので,5分刈の頭に溶かした石膏をのせたが独特の熱と共に石膏は硬化しました。

五分刈がいけなかったのです,石膏を一度でも扱ったことのある人は知っているでしょうが,すべての毛髪をしっかり摑(つかま)えてしまい,鋸で2〜3ケに分けて外せば良いといった甘い考えは完全に消えてしまいました。」

上野間の大崎先生に「人体に影響がなくて石膏を溶かす薬はないか」と連絡したが,そんな方法はないとのこと,水分をしっかり含んだ石膏は時間とともに重く良二さんの肩にめりこんできたので脚立やなんかで頭を支えたと記憶する。「この風景はさすがに可哀想を通りこして,おかしかったので,近くに住んでいるカメラマン・大崎保利を呼んで記念写真を撮りました。

もちろん良二さん以外は皆んな笑顔をこらえ,やはり笑って写っていました。 一日がかりで鋸,ノミ,タガネを使って石膏を外した。彼の頭部は傷だらけでした。」

この時の石膏取りが成功していれば,顔だけでなく全身像の「土に還る」が出来ていたことだろう。

それから20年がたち,今は40代後半になって豊田市で工芸店を経営している柴田君の店にアメリカ人が訪れ,店頭に置いてある人形の額に時計を埋め込んで焼成した「ノーモア・ヒロシマ」を観て,それを売ってほしいといった。

その男といろいろと話をしてみると,それは鯉江良二の作ったものではなくて広島の被爆地から持ってきたものと誤解していたらしい。

後口,この一件を良二さんに話したら,彼はニヤッと笑った,その時の笑いが今も気になっていると電話で私に話した。

私自身,なぜ鯉江良二が「ノーモア・ヒロシマ」「チェルノブイリ(上図)」なのか訝しく思っていたのでそのニヤッの意味をなんだろうと思った。

常滑市奥条天竺に薪窯をつくった頃,ビキニ環礁でのアメリカ水爆実験で被爆した久保山さんの墓前から出発した平和行進本隊・50名が知多半島を行進し広島に向かった。その時の一行が天竺の彼の窯に宿泊している。

鯉江と私の共通の友人でこの行進のメンバー・土井勝己に,その事情を聞いてみると,土井さんがたのんだのではなく全く関係のないところから良二さんに依頼があり一行の駐屯地となったらしい。

彼のことをあれこれ書いてきて生身の人間,鯉江良二が土と火で,さゝいなことも含めたいろいろのことに時として針鼠のように条件反射し,対応し,吸収してきた男だと思ったが,私の知っているのは,彼のまだまだ柔肌のころのことなので今のことは知りません。

まして後から平和行進の頃のことなどが,思い起こされてきたりするとヒロシマ・チェルノブイリ・コイエ・リョウジのことがひっついたり離れたりします。

この稿を締めようと考えていた11月28日(火),読売新聞に被爆二世の作曲家・細川俊夫氏が広島市で「ヒロシマ・レクイエム」を発表したが散々な反応であったと書いている。「悲惨な体験のゆえに過去の直視拒む人々」の存在を体感し,ドイツ・バイエルン州・ニュルンベルグで深く受けとめられた演奏と,その後の反応の仕方の違も)について書いている。

私は「ヒロシマ・レイクイエム」の曲を聴いていないので,細川氏の文中から引用すると「曲の中で空襲警報,ヒットラー,東条英機の演説等もテープによって流される」とある。

私・森車吾は被爆者ではないし,広島に住んだ経験もないが,その演奏会場にいたら,そこの聴衆と同じような受け止め方をしたであろう。

表現の位相で今,戦争や原爆をあつかうことに,あるこだわりを持つ,このこだわりは何なのだろう。

それはともかく,鯉江良二の陶芸によるメッセージ「ノーモア・ヒロシマ」や「チェルノブイリ」と細川氏の「レクイエム」は表現の位相において通底しているものがあるのだろうか。

携帯電話を持ち八面六臂,変幻自在なメッセンジャー・鯉江良二さん,その辺りのことを敢えて下さい。

(画家・名古屋芸術大学教授)

Top

■大甕(かめ)のつぶやき

■大甕(かめ)のつぶやき

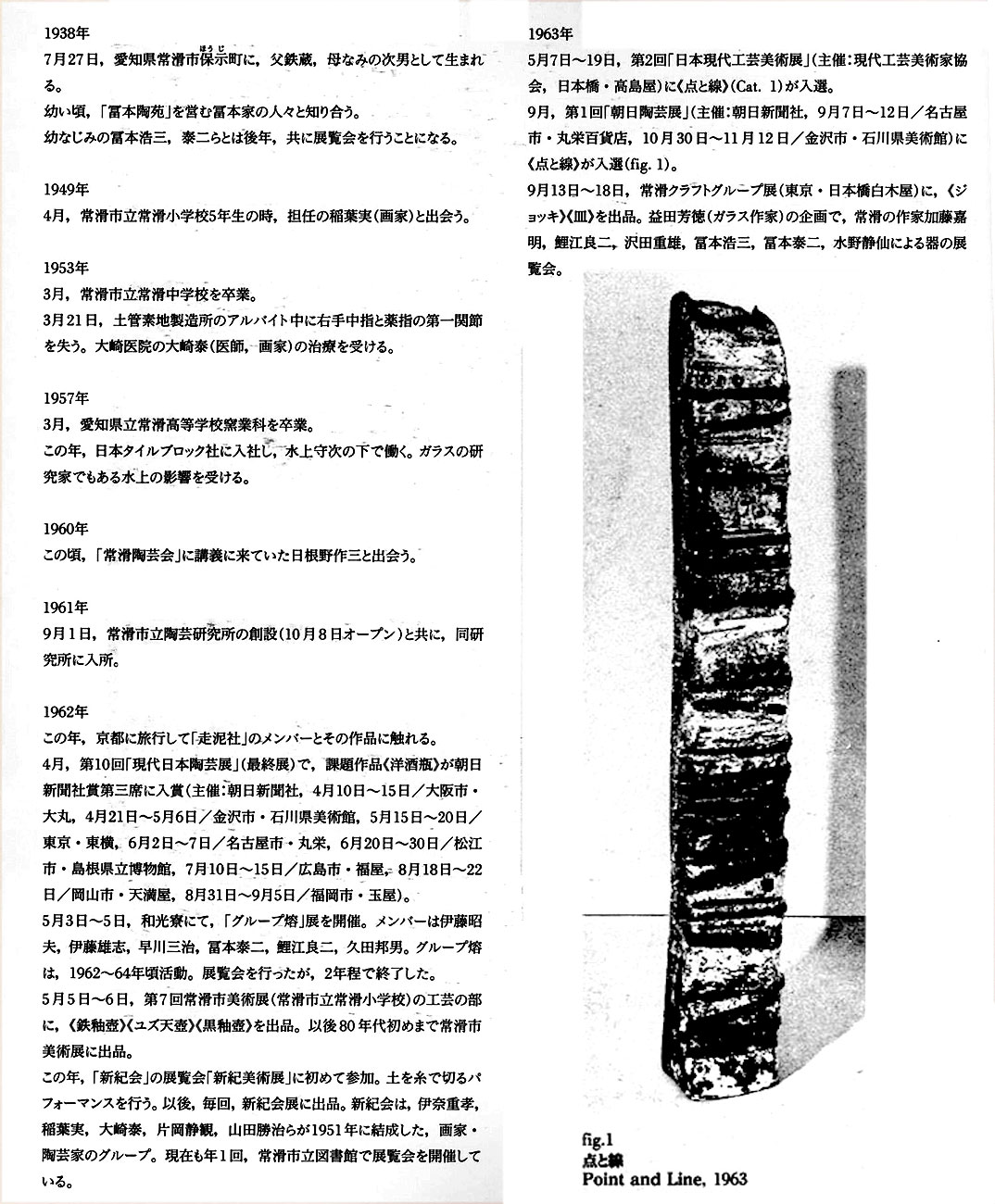

.jpg)