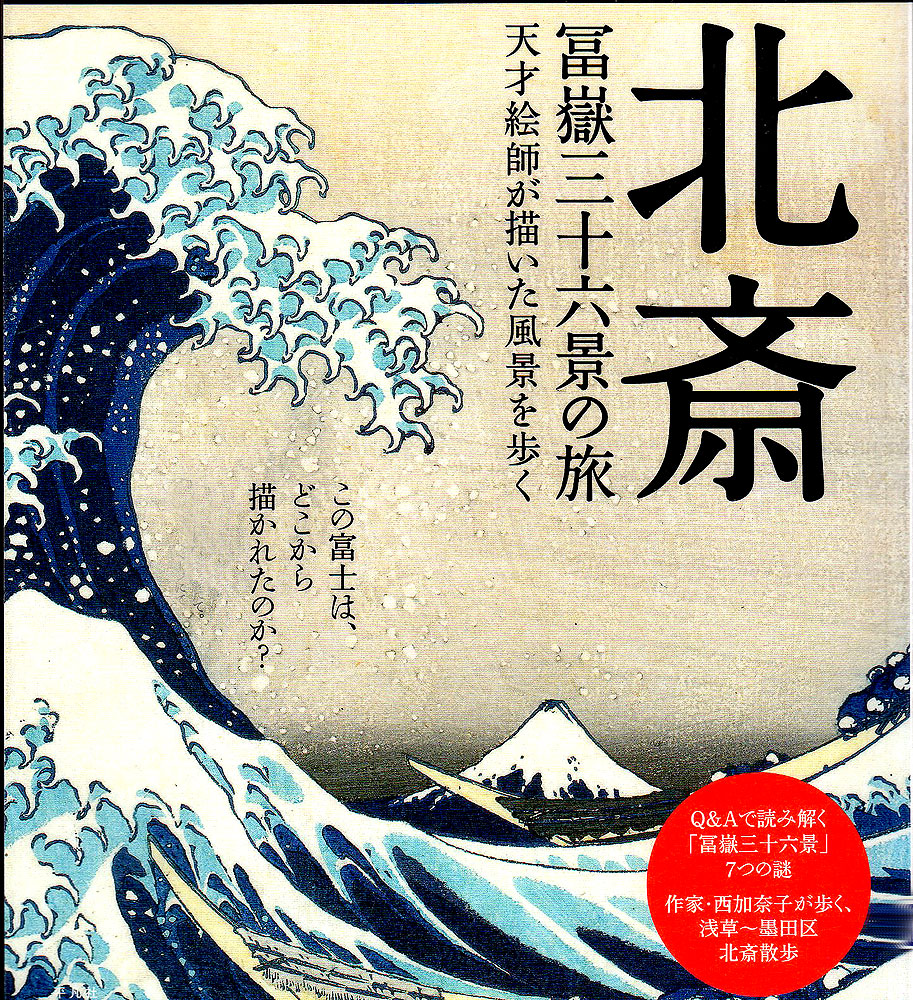

■北斎描くことへの執念に満ちた生涯

十九歳で勝川春草に入門して以来、

九十歳で没するまで絵筆を取り続けて七十年。

自ら「画狂人」と名乗り、描くことに憑かれた天才絵師の

変幻自在にして執念に満ちた画業を辿る。

文=安村敏信

この北斎が画家として出発するのは十九歳,‘北斎は宝暦十年(一七六〇)九月二三日、江戸本所却下水(塊茎田区亀沢)に生まれ、幼名を時太郎、のち鉄蔵と改めた。母は川村氏で母は赤穂義士討ち入りの折、吉良上野介の臣としで防戦死した小林平八郎の孫娘であり、北斎は人によくこのことを話していたという。一時、叔父の幕府御用鏡師中島伊勢の養子になったが家業は継がなかったようだ。

六歳頃から物を写生することを好んだ、と天保五年(一八三四)刊行の『富嶽百景』初編の自跋(じばつ・自分で書くもの)で述べているが、その後は貸本屋の小僧として働いたとか、十六歳から十九歳まで版木彫をしていたと伝えられるが、確かなところは不明だ。この北斎が画家として出発するのは19歳の時で、浮世絵師勝川春草の門に入った。それから九十歳で没するまでの七〇年余りの生涯に、九三回の引越をし、画号をたびたび変え、画風も次々と変化させていった。北斎の長く、多岐にわたる画業を、彼の改名時期により、以下六期に分けて見てゆこう。

▶春用期 安永七-寛政五年(一七七人~九三)19-34歳

▶浮世絵師への道

勝川春草の門人となった翌安永八年より勝川春朗と号して、三点の役者錦絵を発表する。入門の翌年に早速春草の一字をもらって作画する横会を与えられるというのは異例の早さで、北斎が六歳から自己流で訓練しできた画技が相当なものであったことが想像される。

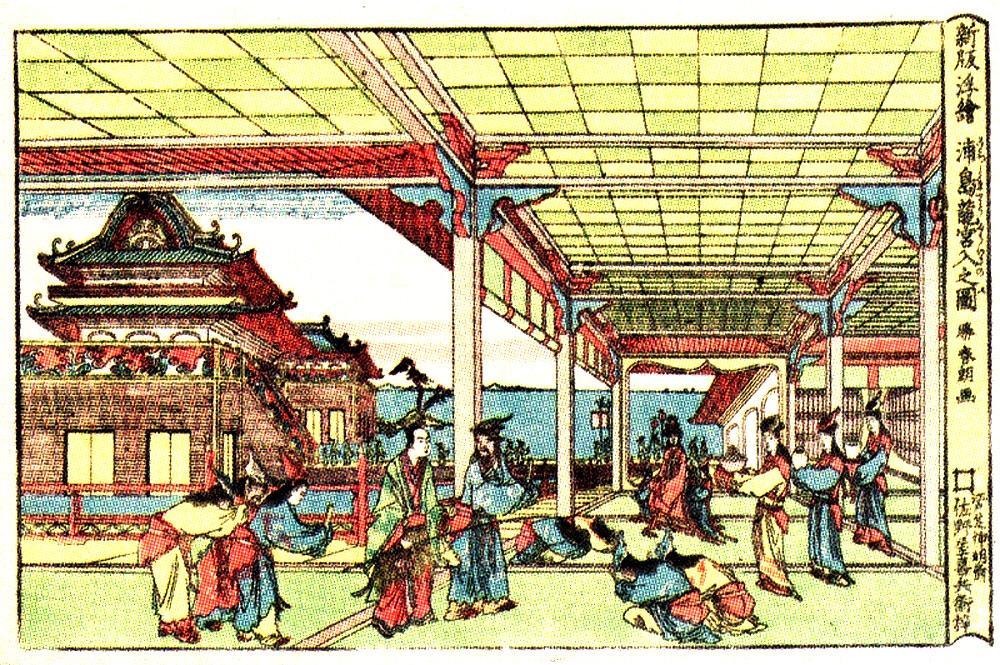

春草門では役者絵や黄表紙の他、美人図や風俗画も描いたようだが、二六歳頃に一時群馬亭と改号し勝川派を離脱するも、二年後復帰して再び春朗としで作画。しかし、寛政四年、師春草が没すると翌年正月には叢春朗(くさむらしゅんろう)と号し、再び勝川派を出たようだ。この頃には摺物や狂歌絵本といった新たな分野も手がけでいる。また、『新板浮絵化物屋舗百物語の図(下図)』(ボストン美術館)にみられるように、遠近法を取り入れた浮絵作品も数点手がけていることは留意してよかろう。

▶宗理期

寛政六−享和三年(一七九四~一八〇三)35−44歳

▶美人画家としての活躍

寛政六年(一七九四)後半には二代目俵屋宗理を襲名し、翌年正月より宗理号の絵暦などを発表する。初代俵屋宗理は、江戸の地で尾形光琳の装飾画風を伝えた画家と思われるが、それ自体は明らかではない。北斎が宗理時代に築き上げた画風は決して琳派の装飾画ではなく、紡錘(ぼうすい)形の細身の美人を描く、いわゆる「宗理風」と呼ばれる美人画であった。その典型は、「夜鷹図」(細見美術館)に見られ、この時期に肉筆画を二十点近く制作している。

寛政十年(39歳頃・一七九八)秋頃、宗理号を門人宗二に譲り、北斎辰政と号し、摺物・狂歌絵本・肉筆錦絵と幅広い活躍をみせる。錦絵の「風流なくてなゝくせ(2)」のシリーズは背景を豪華な雲母刷(きらずり)とした大首の二美人図である。ここにみられる可侯の号もこの時期に多く使われ、「新板浮絵忠臣蔵」(上図右)の意欲作もみられる。また「くだんうしがふち」「たかはしのふじ」(下図左右)などに代表される陰影を意識した洋風風景版画の一群は、後の「富嶽三十六景」をはじめとする風景版画の準備段階として注目される。

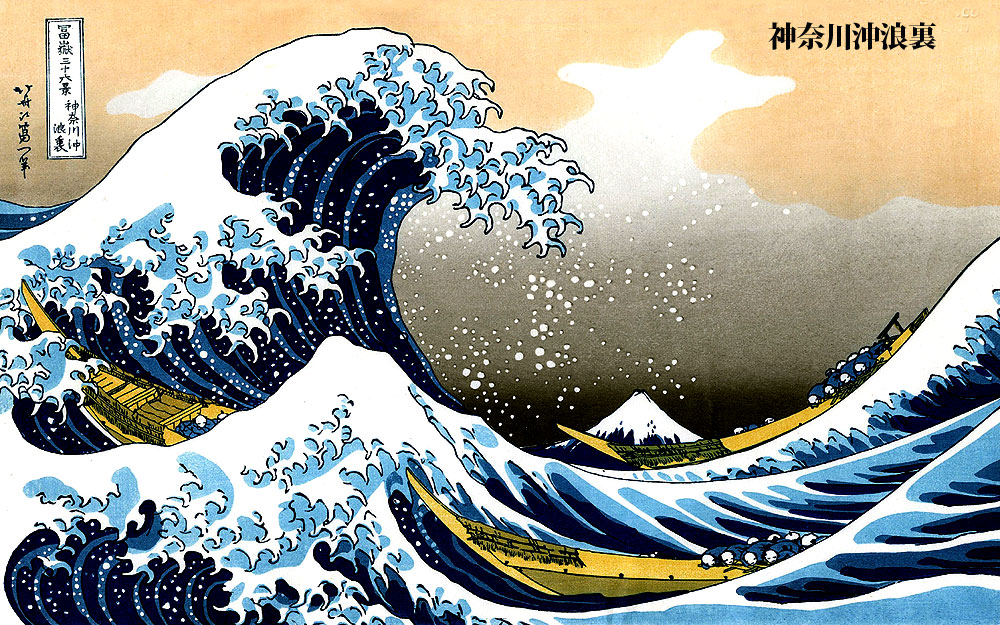

これらには全て平仮名を横倒しにして署名をし、まるでオランダ語に似せようとしているかのようで、平仮名落款シリーズと呼ばれでいる。「おしをくりはとうつうせんのづ」など、後の富嶽シリーズの「神奈川沖浪裏」を彷彿とさせることでも注目される。

また、この時期に「画狂人」とも号し、その号で描いた肉筆の「二美人図」(MOA美術隼は宗理風美人の代表作として国の重要文化財に指定されている。

▶葛飾北斎期 文化元~六年(一八〇四~〇九)45−50歳

▶読本挿絵と肉筆画への取り組み

この時期の特色としては、読本挿絵に異常な熱意を注いだことである。読本とは中国の伝奇小説の影響を受け、怪異性を押し出し波瀾万丈の物語を展開させたもので、挿絵より読むことを主体にしたものである。

北斎の読本挿絵の初作は、享和三年(一八〇三)の『古今奇諸費捨草』全六冊に六図を描いたものだが、翌文化元年、曲亭馬琴の『小説比翼文(ひよくもん)』を皮切りに次第に作画量が増加。文化四年からさらに急増し、同五年には十種を手がけ最高潮に達した。六年にも七種の読本に挿絵を掟供している。その多くは馬琴との競作で、北斎が生涯にわたっで描いた読本挿絵は一四〇〇図に及ぶという。

この読本挿絵の中で北斎は銅版画の陰影法を応用しで独自の怪奇場面を作り上げている。例えば『恋夢艋(ゆめのうきはし)」(上図右)の香(かおり)之巻挿絵にみる淡都(あわいち)の怨念が墨つぶしの暗闇に出現する場面で は、怨霊の顔に施された淡墨の陰影が無気味な立体感をもたらし、蛇のようにうごめく腰紐などと相まって戦慄的な場を盛り上げている。また、読本挿絵の処々に、中国明清画の影響が取り込まれている。江戸で中国明清画の新しい写生法を広めていたのは宋紫石(そうしせき)を筆頭とした江戸南蘋(なんぴん)派の画家たちで、読本挿絵の樹木や土坡(どは・小高く盛り上がった地面のこと)の描写に北斎はその手法を取り入れ、残虐場面の臨場感を高めている。

さらにこの読本挿絵の中に、後年の風景版画の原型となる図柄や構図がみられることは見逃しではなるまい。

その一例を示せば、『椿説弓張月』の「高間磯萩洋中に自殺す(4)」(上図)では、岩場で切腹する磯萩の断末魔の生命の震えに呼応するかのように波頭が小刻みに震え、さらに巨大な波が彼を包み込むように寄せてくる。この磯萩を包み込もうとする大波は、冨嶽シリーズの「神奈川沖浪裏」の大波へと発展してゆくものだ。また、同じく『椿説弓張月』の「為朝荒磯に船を陸(くが)へ遣(や)る」の場では、為朝の船が女護ケ島に乗り上げるところを、大胆な対角線構図で表わしているが、この構図は「冨嶽三十六景」の「常州牛堀」などに応用される他、後の風景版画の傑作シリーズ 『千絵の海』の「稔州銚子(5)」の波・岩・船の対角線構図へと発展しでゆく。

このように、読本挿絵の中で北斎は自らの絵画表現の多様さを様々に試みていった。その意味で、従来ストーリーの添え物としてし「千絵の海」シリーズより「総州銚子」か注目されなかった読本挿絵の仕事は、北斎の中では大変重要な位置を占めるようになる。

この時期に北斎は肉筆画にも旺盛に取り組み、美人画においては細身の宗理風美人から少しずつ脱脚を試みる。「酔余美人図」(氏家浮世絵コレクション)はこの時期を代表する美人図の傑作だが、着物の輪郭線を太く肥痩のある墨線を強調させて、繊細な宗理風からの差異化を図っている。また「潮干狩図」(大阪市立美術館)では、浜辺の土吸や遠山の描写に南蘋風を、背景の空や富士山には洋風を取り入れ、風俗図に新境地の開拓を試みでいる。

▶戴斗(たいと)期 文化七~文政二年(一八一〇~一九)51-60歳

▶北斎漫画と驚きのパフォーマンス

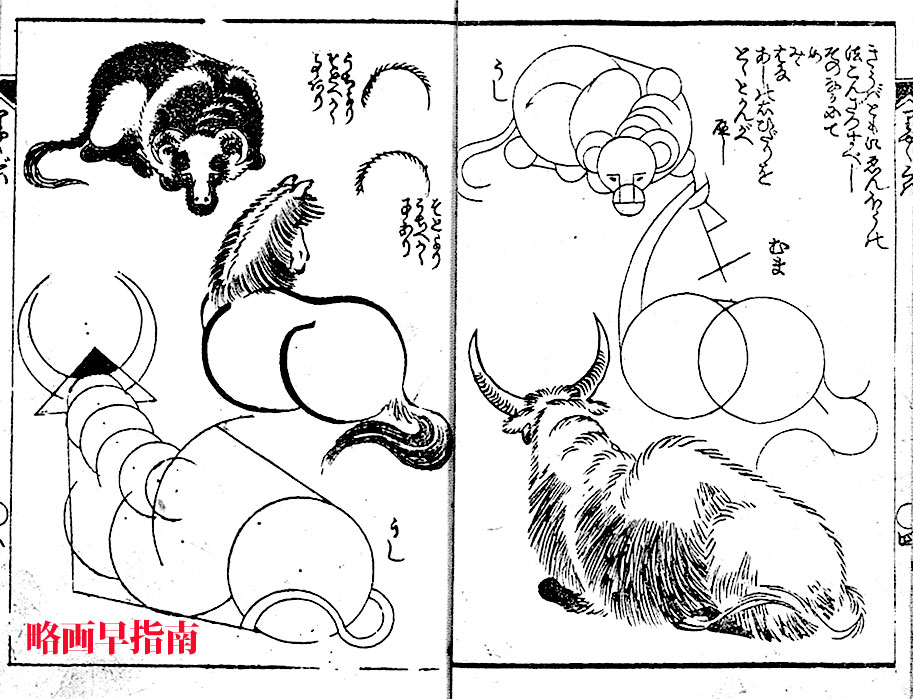

文化七年、戴斗と号した北斎は、次第に読本挿絵の仕事から遠ざかり、絵手本(えてほん)の出版に力を入れはじめた。絵手本の初めは文化七年に蔦屋重三郎から版行された『己痴羣夢多字画尽(おのがばかむらむだじえづくし)』であり、これは文字絵の教本だった。この本の巻末に、『暑画早字引』『画本智恵の雛形』『かさき連画』 の三種類の絵手本出版の予告が掲載されている。そして文化九年の『略画早指南(6)』以降、制作が本格化してゆく。年の秋頃から北斎は半年程名古屋の門人牧墨巻墨倦宅(まきぼくせんたく)に逗留し、版下絵三百余図を描いたという。これが二年後の文化十一年(一八一四)、名古屋の版元、永楽屋東四郎から『北斎漫画(7)』初編として上梓されたのだった。この『北斎漫画』 は大人気となり、文政二年(一人一九)のたいび十編で一応「大尾」(終わり)としたが、人気が衰えず、結局北斎没後の明治十年(一八七七)に十五編をもって完結した。ここで北斎は思いつくまま人物・風景・器物から遠近法の解説まで、あらゆるものを漫然と描き手本として提供した。森羅万象、目に見えるものは全て、目に見えぬ化物に至るまで描いた。

文化十四年の春頃・55歳、北斎は再び名古屋に滞在した。この折、十月五日、名古屋西掛所(西本巌寺別院)境内で、百二十畳大の達磨半身像を描くというパフォーマンスを行った。同様のパフォーマンスは既に文化元(一八〇四)年に江戸音羽護国寺の開帳で行い、この時も百二十畳大の半身達磨を描いた。しかし、この時はあまりに巨大な達磨なので何を描いたのかわからず、人々は本堂に登ってようやく全容を俯瞰することができた。北斎は名古屋でこの失敗を換り返さないため、ある工夫を凝らした。その様子が、名古屋の記録魔、高力猿猴庵(こうりきえんこうあん)の『北斎大画即書細図(下図 )』 に挿絵を含めて詳細に記録されている。それによると、描き終えた紙は丸太組の上に仕掛けられた滑車でするすると引き上げられて、その全容を現したという。北斎の大画制作は、その他本所合羽干場で馬を両国・回向院(えこういん)で布袋を描いた。回向院では直後に米一粒に雀二羽を描いたという。このようなかたちの巨大化や縮小化は人々の視覚を驚かせ、非日常の世界へ誘い込む手段として北斎が好んで行ったことだ。たとえば読本挿絵の中でも『そのゝゆき』(文化四年)では鮭や蜘蛛を人問より大きく肥大化させて人々の視覚を驚かせている。

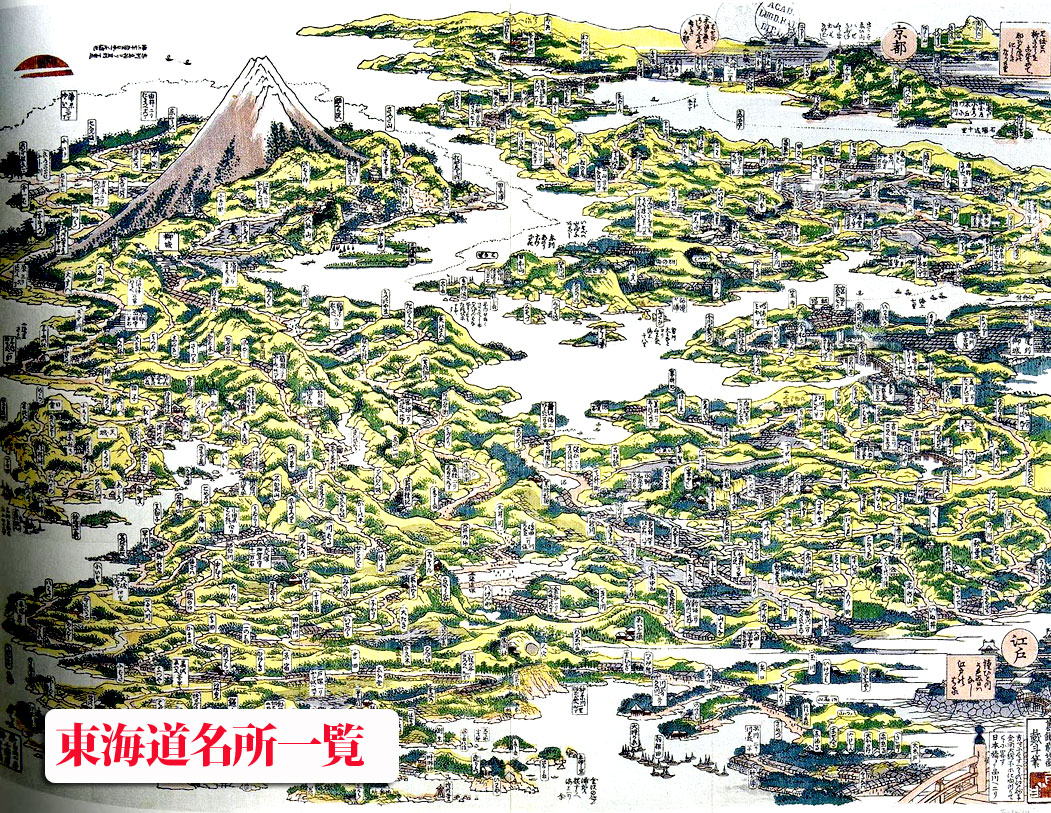

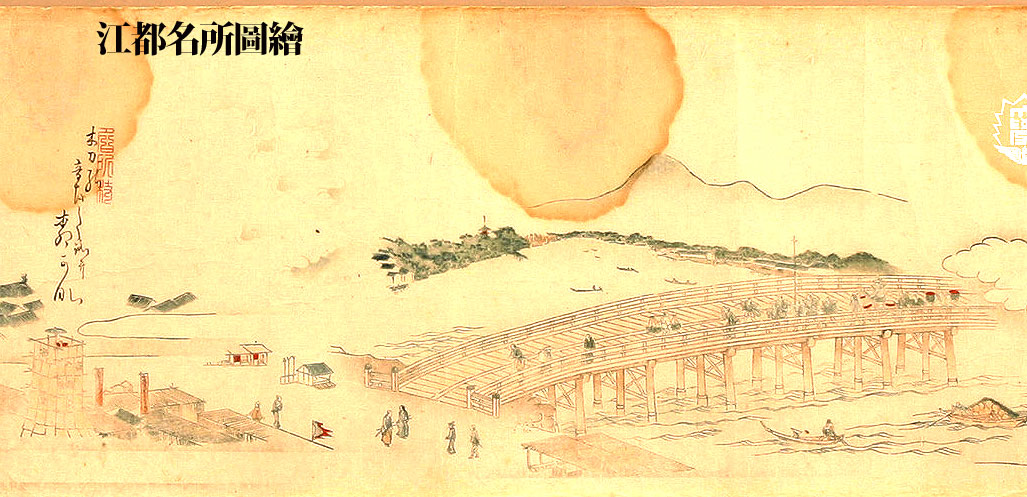

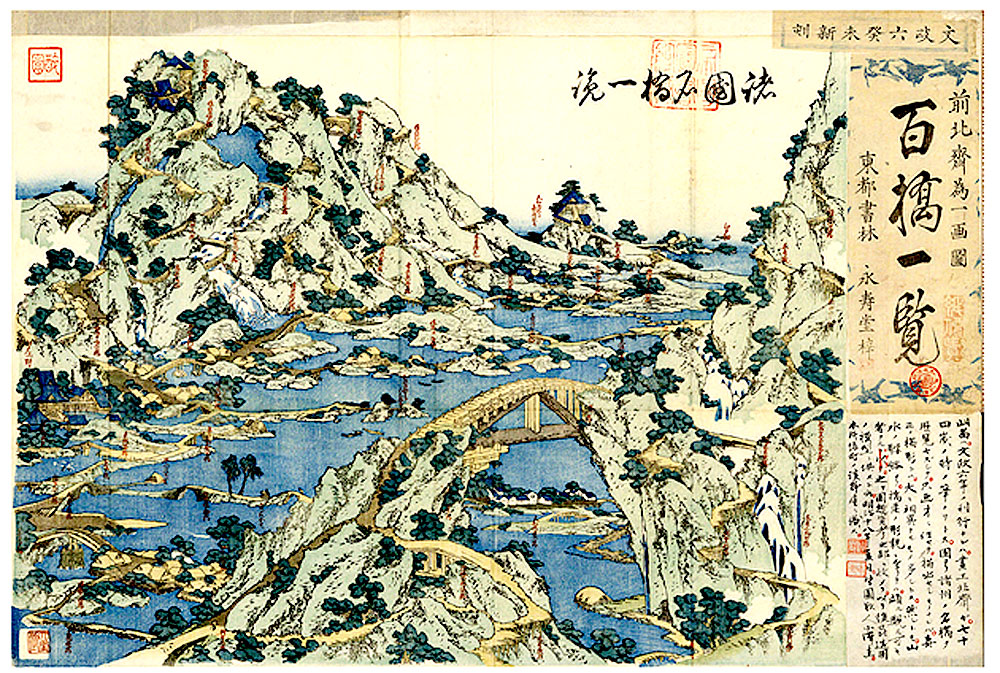

なお、この時期の画業で、後の風景版画の大成にとって見逃せない作品を残している。それは「東海道名所一覧」や「木曽路名所一覧」といった絵地図のような俯瞰図である。そのヒントとなったのは鍬形恵斎による大大判の一枚摺の江戸鳥瞰図「江戸名所之絵」であり、さらにその源流を探れば、伊能忠敬による恐ろしい程の長距離を俯瞰した地図ではないかと思っている。

これらの俯瞰図の体験が次の為一(いいつ)期に「百橋一覧図」のような不思議な空間を作らせてゆくのだ。

▶為一(いいつ)期 文政三~天保四年(一八二〇~二三)61−74歳

▶富嶽三十六景の大ヒット

文政二年(一八一九)60歳、戴斗(たいと)号を門人斗円楼北泉に譲り、自らは為一と号した。文政三年二月には、浅草奥山で興行される麦藁(むぎわら)細工見世物の下絵やその見世物絵を描いたことが注目される。

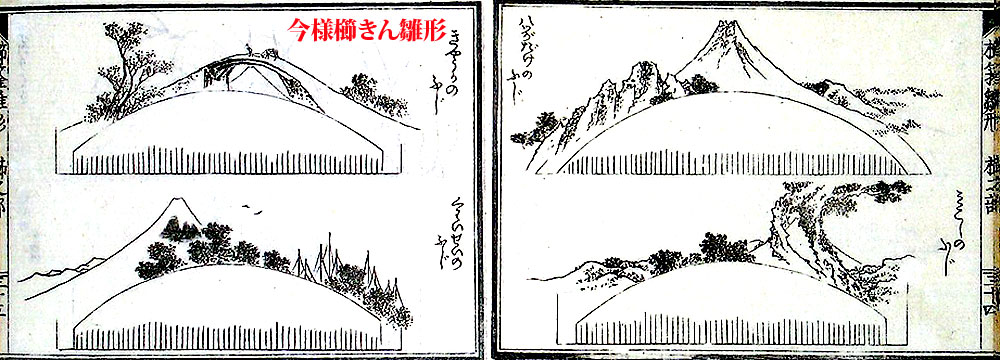

文政六年、永寿堂西村屋与八から北斎は『今様櫛きん雛形(9)』を出版した。これは櫛ときせる煙管のデザインを図示した絵手本だが、その櫛のデザインとしで「なつのふじ」「うらふじ」「ふゆのふじ」「よあけのふじ」「八つがだけのふじ」「みこし(見越)のふじ」「きやうか(橋下)のふじ」「くわいせい(快晴)のふじ」という八種の富士図を描いている。さらに、この本の巻末予告に「富嶽人体−四季快晴風雪露天の造化に随ひ景色の異る筆端に著す」という北斎作品が記される。このシリーズは出版されなかったようだが、天保二年(一八三こ刊行の柳亭種彦作『正本製』の巻末に

富嶽三十六景、前北斎為一翁画、藍摺 一枚一枚に一景ツゝ迫々出板、此絵は富士のかたちのその所によりて異なる事を示す、或は七里ケ浜にて見るかた ち、又は佃島より眺る景など、簸て一あらはやうならざるを著し、山水を習ふ者に便す、此ごとく追々彫刻すれば猶百にもあまるべし三十六に限るにあらず。

とあるように、この頃から天保四年(一人三三)頃までに「富嶽三十六景」四十六枚が永寿堂西村屋与八から出版されたようだ。このシリーズの大流行により、浮世絵版画の二大ジャンルであった役者絵・美人図についで風景版画というジャンルが確立したといえよう。この成功と並行しで、天保四年頃から保永堂が歌川広重に「東海道五十三次」のシリーズを描かせて出版し、これまた一大街道ブームを巻き起すこととなり、風景版画は浮世絵の重要なジャンルとして成長していった。

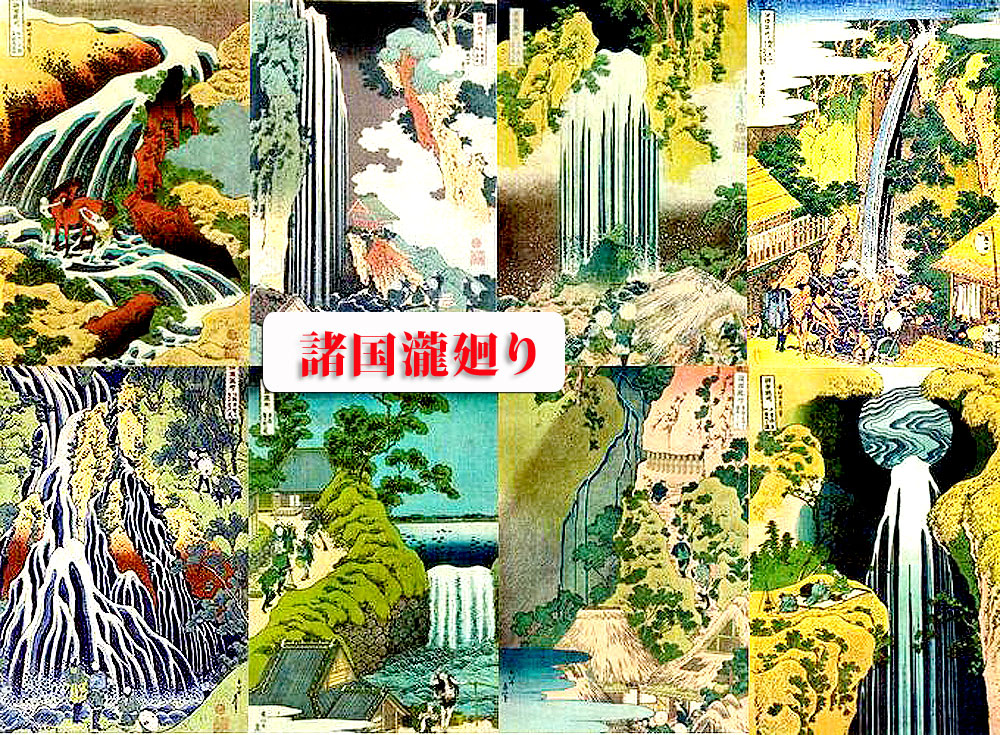

北斎はついで、水の霊性を造形化した『諸国瀧廻り(10)』や、多様な変化を見せる水の姿を風景の中で見事に変容させてみせた『千絵の海』などの名作シリーズを次々と発表していった。また、『諸国名橋奇覧』では幻想的な風景の中に独特な形態美を見せる橋を描いてみせた。さらに、静寂の中にも異国趣味の横溢した『琉球八景』を版街したのもこの時期だ。古典の題材をもとに描かれた「詩哥写真鏡」シリーズの静謐さは、この延長線上にあるのだろう。

この時期の作品として特筆すべきは、花鳥画の横大判シリーズや、漢詩・俳句を添えた中判のシリーズである。さらに狆(犬)や群鶏、鴨、鮭の他雅子と蛇といった珍しい画題を加えた一群の団扇絵も完成度が高い。とりわけ花鳥画は広重によっても盛んに描かれ、風景画につぐ新しい浮世絵のジャンルが形成された。

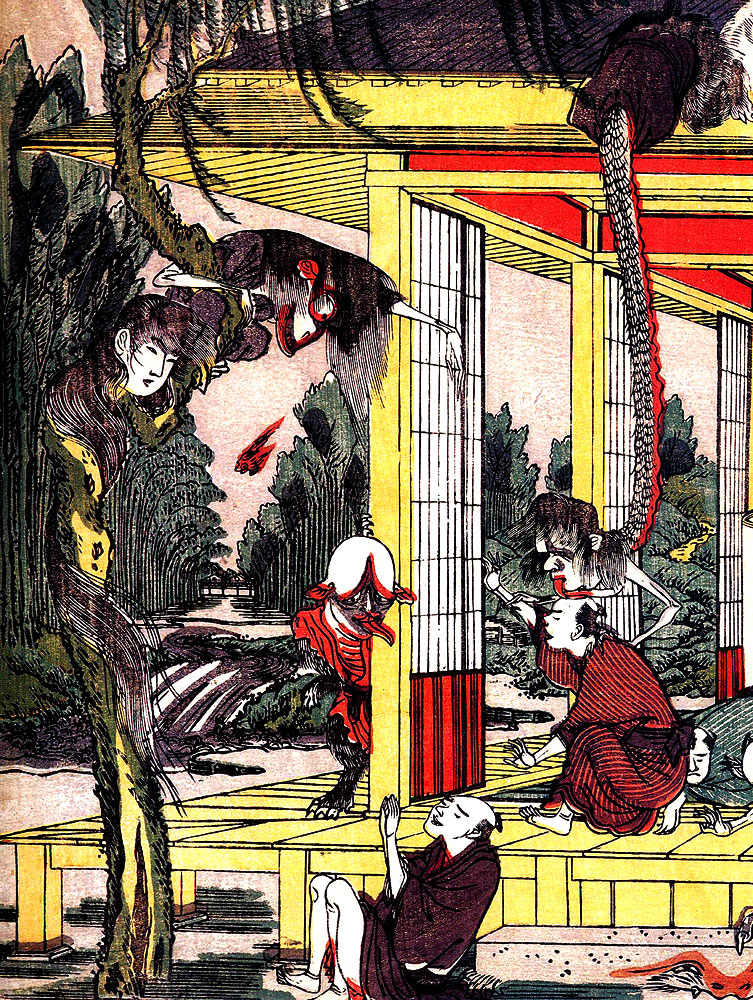

最後に、やはりこの時期の制作と思われる『百物語』について触れておこう。百物語は怪談話を一読するごとに蝋燭の火を消しでゆき、百話終って暗闇となった時に怪異が起こるということで当時流行した遊びだ。画題からすると大部のシリーズを予定したのだろうが、現在五図しか知られていない。読本挿絵の世界で怪奇残虐表現を極限まで広げた北斎が窮極に行き着いた静かで理知的だが、よく見ると身の毛がよだつ怖さの境地に達した名作である。「小はだ小平二(上図)」など一見ユーモラスにさえ見えるが、髑髏(どくろ)の内側や眼窩(がんか・眼球のはいっている頭骨前面の穴。めだまのあな)に無数の毛細血管を発見すると背筋が寒くなる。

▶画狂老人卍期 天保五-嘉永二年(一八三四~四九)75-90歳

▶衰えぬ画技への執念

天保五年三月、西村屋から『富嶽百景』初編を出版し、為一から画狂老人卍と改号した。この本は三冊からなり、二編は翌年三月西村屋から出版されるが、三編は刊行年不明で、名古屋の永楽屋から出版されたようだ。北斎富士山図の集大成であり、全部で百二図が収められている。

北斎晩年のこの号は、壮年期に用いた「画狂老人」と川柳の号の「卍」を合せたものだ。

この時期は「百人一首うばが絵説」など若干の例を除き、錦絵から離れて、肉筆画の制作に没頭する。『富嶽百景』初編自政に書かれた文章には北斎の晩年の心境が如実に反映されている。現代語に要約してみると、

自分は六歳から物の形を写すのが好きで、五十歳の頃から絵を描いてきたが、七十蔵前に描いたものは取るに足りない。七十三歳でようやく生き物の骨格「雪中虎図』や草花の本質を悟り、八十六歳でますます画技が進み、九十歳でその奥義を極め、百歳でまさに神妙の域に達し、百十歳では一点一画が生きでいるようになるだろう。願わくば長寿の神よ私の言葉が偽りでないことを見ていて下さい (つまり長生きさせて下さい、ということ)。

この悲痛ともいえる画技への執念は、まさに画狂人の号にふさわしい。

かつて試みた俯瞰図では、遂に中国全土を描くことに挑戦した。「唐土名所之絵」では大地の地霊がふつふつと湧き上って山を成すような不思議な生命感がある。

肉筆画の「西瓜図」(宮内庁三の丸尚蔵館)は、 七夕の乞巧奠(きっこうでん)飾りを見立てたものだが、西瓜の上にかけられた和紙に西瓜の汁が吸い上げられた濡れ具合が包丁の鉄の冷たさと共に伝わってくる。紐に掛けられた紅白の西瓜の皮も、ぬらぬらと生命を得て動き出しそうである。まさに北斎は百歳を待たずして、生けるが如き静物画を描くことができたのだ。

死の三ケ月ほど前に描かれた 『雪中虎図(上図)』 の無重力空間を泳ぐように足をかき分ける虎の姿は、正に造化の神の懐に飛び込んでゆく北斎自身の姿に見えてくる。

「ひと魂でゆくきさんじや夏の原」 の辞世を残し、北斎は台東区元浅草誓教寺で静かに眠っている。

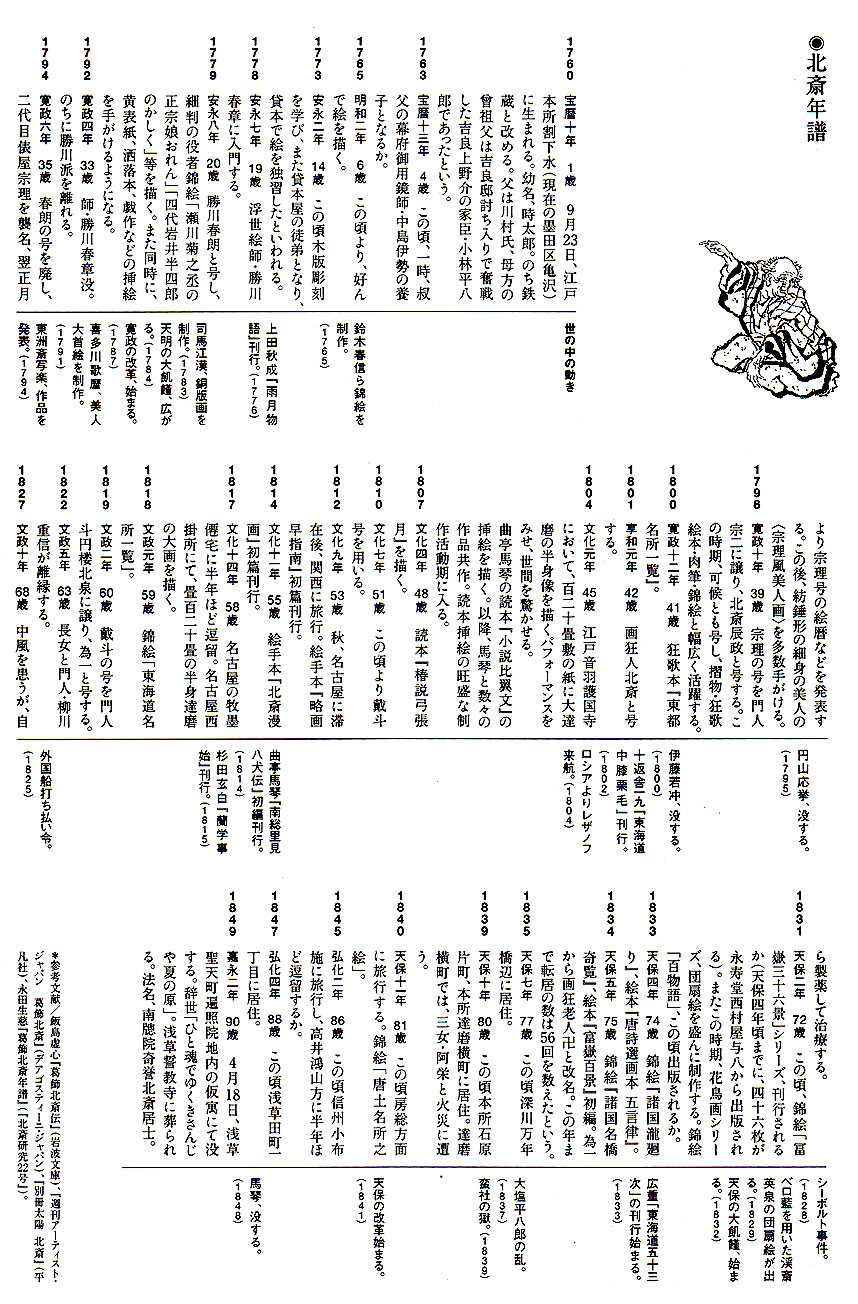

■年表

頃-ほくさゐゑかく房總浮世檜美術館.jpg)

’(1809年).jpg)

神戸市立博物館_S-_Shiseki_Flowers_and_Birds_in_the_Snow_a_hanging_scroll_Color_on_silk_Middle_Edo_period_dated_1765_Kobe_City_Museum.jpg)

」.jpg)

-高力種信著-転写本-袋綴装-縦24.4cm-横18.2cm-小田切春江・尾崎久弥蔵-百二十畳敷の大紙に、-....jpg)

-1.jpg)

-2.jpg)