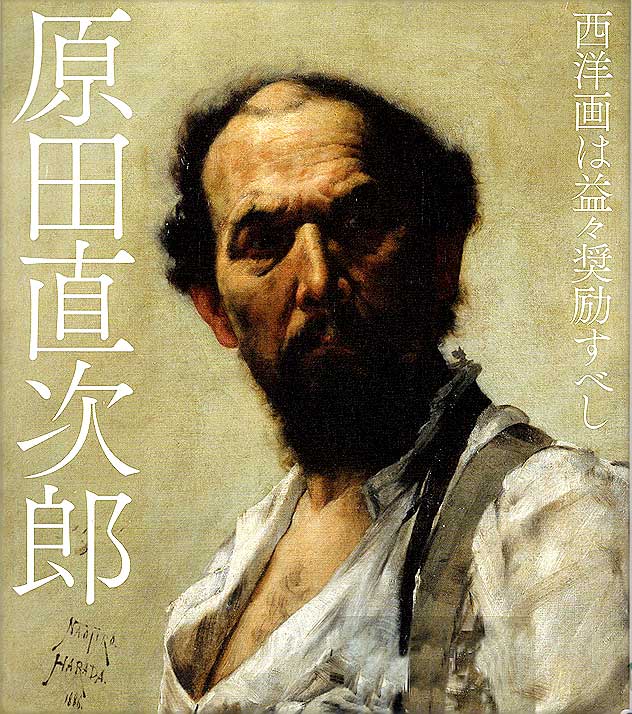

■原田直次郎

■原田直次郎

■誕生

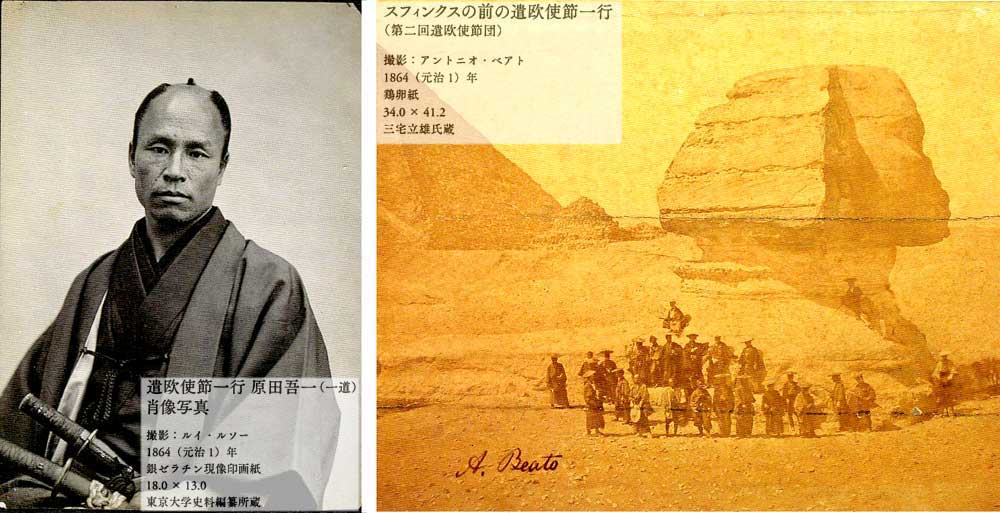

原田直次郎は、幕末の文久三年八月三十日(陰暦一八六三年十月十二日) に江戸で生まれた。岡山の鴨方藩士、父の原田吾一(敬策、のち一道と名乗る)は、1863年の未に遣仏使節団に随行して渡欧、使節団の帰朝後 も一八六六年まで滞欧しオランダで兵学を修めている(下図左右)。直次郎は、父の留守居を小石川にある母の実家で兄の豊吉と過したと思われる。

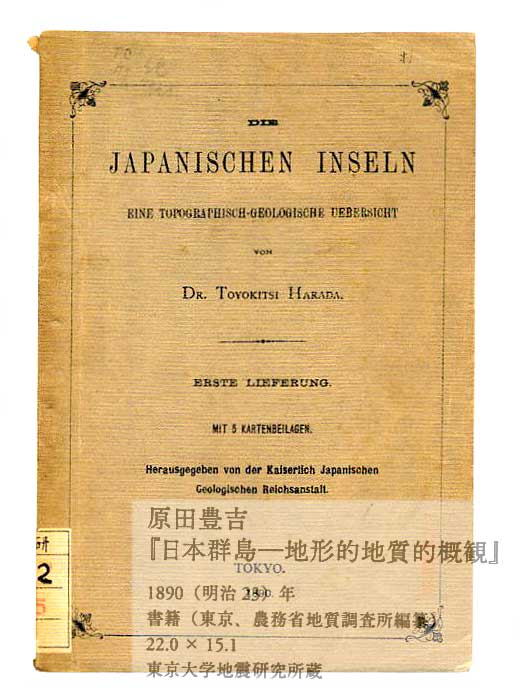

福沢諭吉や西周とともに幕府の洋学研究に携わった父は、維新後の1871(明治 四)年に岩倉遣欧使節団に随行して再度渡欧、その三年後には十三歳の豊吉をドイツに留学させた。豊吉はハイデルベルク大学で地質学を、ミュンヘン大学で古生物学を修め学位を取得、ウィーンの帝国地質調査所勤務ののち1883(明治十六)年に帰国して農商務省の地質調査所に着任、翌年には二十三歳で東京帝国大学理科大学の教授を兼務した。日本各地の野外地質調査を指導し、それらの成果を1890(明治二十三)年に独語で『日本群島』(下図左)」に著す。地質調査所の先任者であるナウマンが日本の地溝帯に命名した(フォッサマグマ説)をめぐる論争は地質学史に知られる。

直次郎の少年時代は、明治維新を挟んで洋学を修め、子弟を幼少時から留学させる武士=軍人階級(のちに叙爵(じょしゃく)とは、. 古代・中世の日本においては貴族として下限の位階であった従五位下に叙位されること)という、日本の西欧近代化を体現する環境にあった。大阪と東京の外国語学校でフランス語を学んだ直次郎も、ドイツに学んだ兄と対照的に、フランスに留学しで明治日本の殖産興業に貢献し、あるいは当時フランス式を採用していた帝国陸軍で父と同じ道を歩んだかもしれない。

しかし直次郎が志したのは洋画の道であった。外国語の美術教師であった山岡成章に学んだのち、高橋由一の画塾・天絵学舎に一八八三(明治十六)年に入門、一八九二(明治二十五)年発行の『高橋由一履歴』巻末の塾生一覧に、原田直次郎の名が末尾を占めている。翌年に由一は天絵学舎を廃校し、直次郎はいわば記録された最後の由一門人として、修行の場を海外に求めることとなった。渡航の月、餞(はなむけ)に撮られたであろう写真(下図) には、同門の安藤仲太郎や近藤次郎吉、渡部貞世、内田善三郎と五百城文哉、長原孝太郎らが二十歳の直次郎を囲んでいる。

本展の序章としで、画家原田直次郎の誕生前夜ともいうべき留学以前の様相を、原田家の家族に関する資料や、渡航以前の師や同門の友人らの作品・資料で概観する。

■留学時代

原田は一八八四(明治十七)年二月十六日・18歳、陸軍細大山巌ら一行と同船で横浜港を発った。留学先はドイツのミュンヘン。この国際的な美術都市で本場の油彩画を改めて学び、そして終生の友人となる森鴎外と出会った。

そもそも幼少の頃からフランス語を学んでいた原田がドイツに留学することになったのは、長くミュンヘンに留学し美術アカデミーの画家ガプリエル・フォン・マックスと懇意だった地質学者の兄豊吉が、ローマ留学中の松岡寿に弟の留学先を相談した際、「いつそあなたの心安いマックスさんのところへお頼なさい」 との助言を得たに起因する。

ミュンヘンに到着した鹿田は、はやくも四月二十一日にアカデミーに登録した。学籍簿には「古代クラス」専修とある。ここで鴎外の「うたかたの記」に実名で登場する両学生ユリウス・エクステルを知り親しくなった。しかし兄と旧知のマックスはすでにアカデミーを去っていたため、彼の個人アトリエにも通った。そこでは《ドイツの少女》(下絵)のモデルともされ、原田を慕うようになる女流画家ツェツィーリエ・プファフと知り合っている。

こうしてミュンヘンにおいて原田は、アカデミーで本格的な美術教育を受けながら、私的にマックスにも師事し、画家の友人たちと刺激を与え合って制作に励んだ。また鴎外らの日本人留学生とも親しく交わり、1886(明治十九)年十一月にこの地を去るまで青春のひとときを楽しんだのであるそしてミュンヘンを後にし、スイス、イタリア、パリを経て、翌年七月に帰国した。

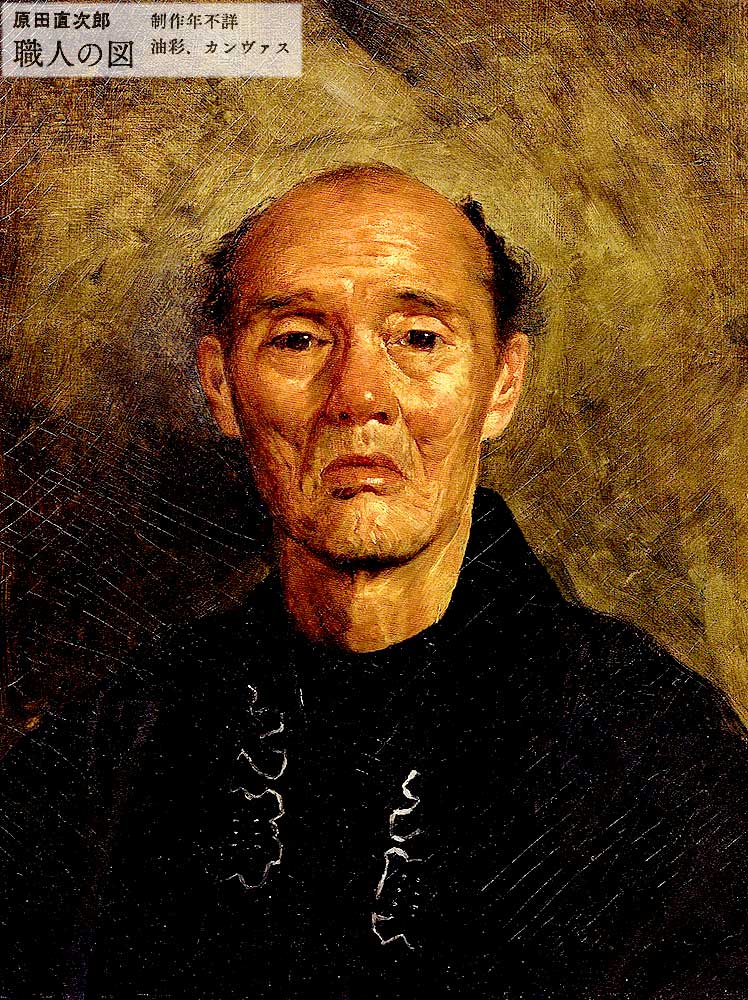

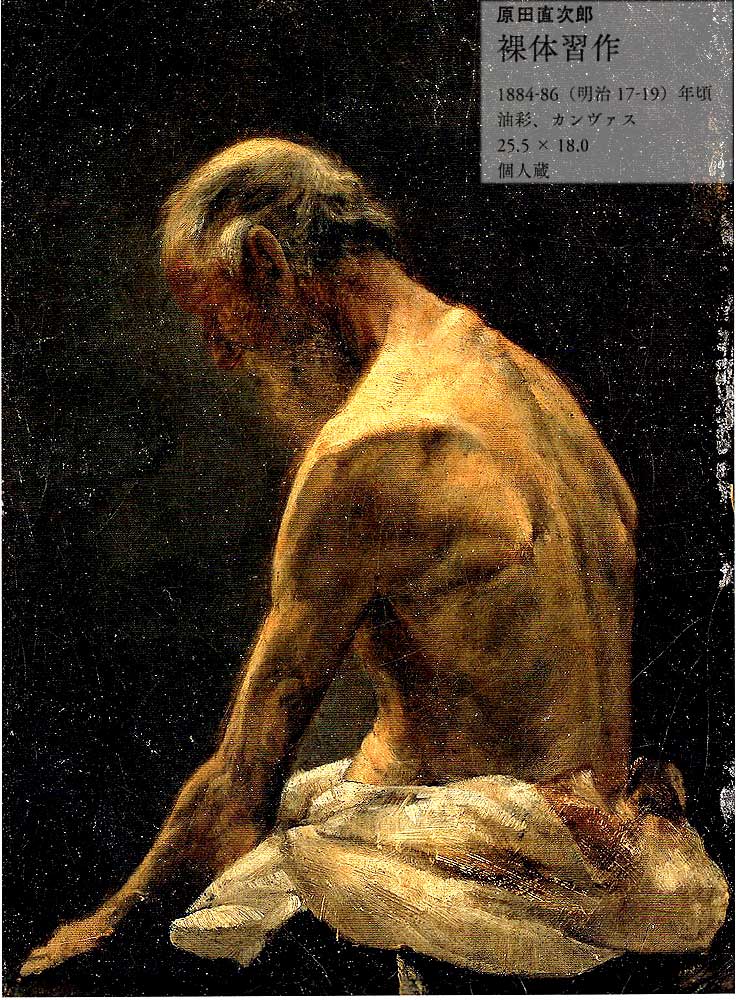

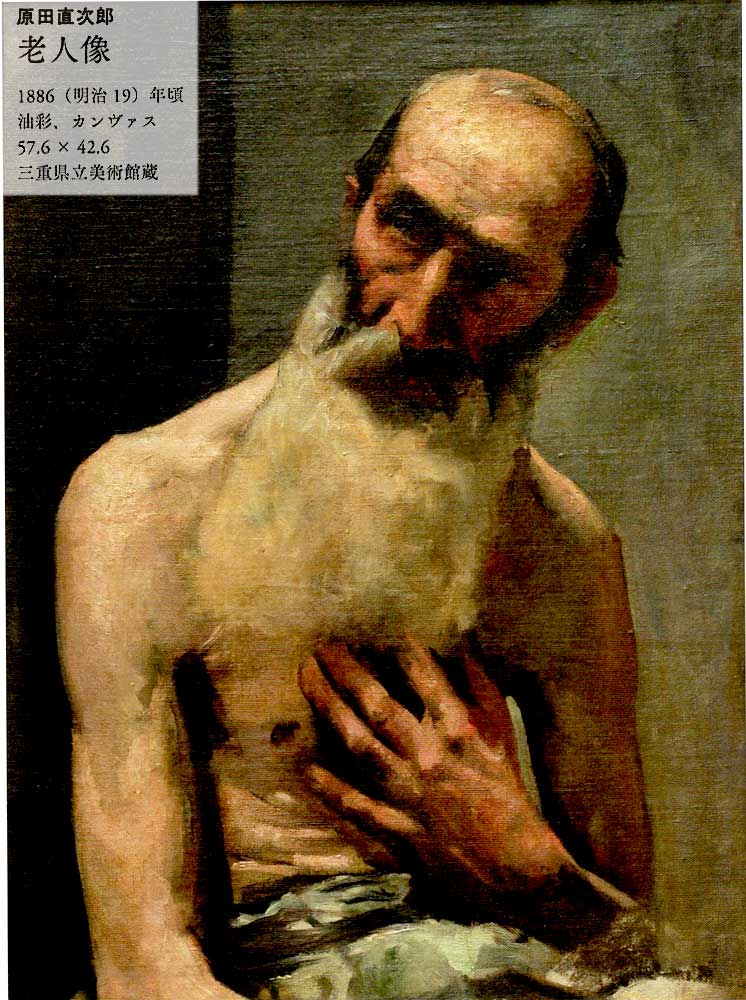

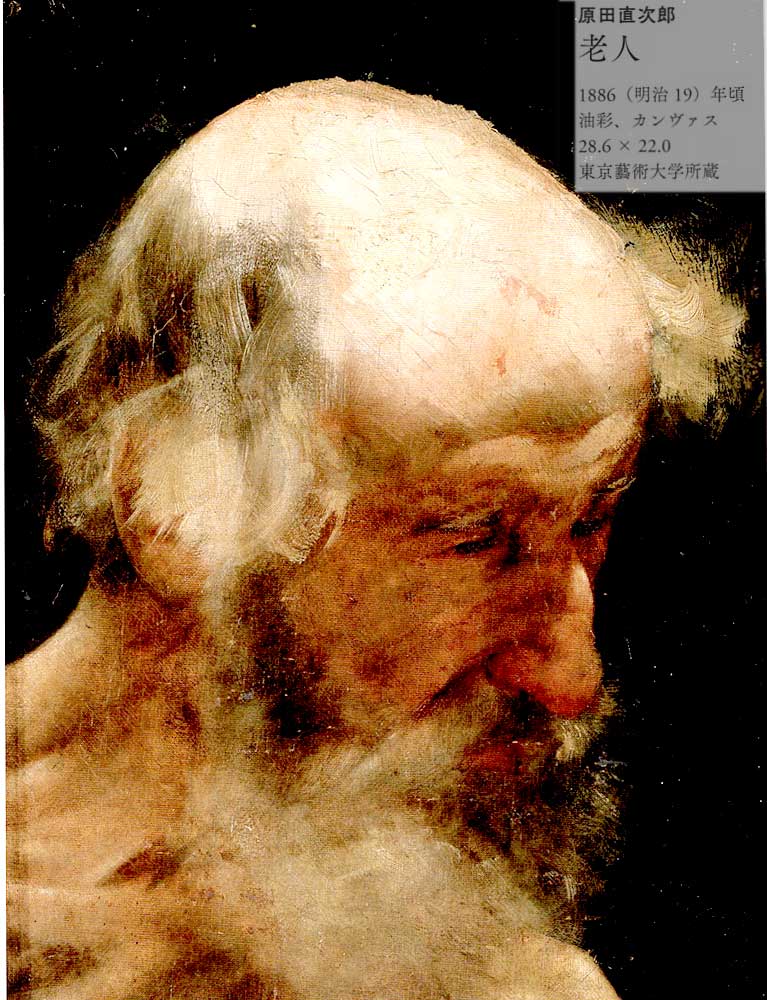

原田のミュンヘン時代の作品には、師マックスがかつてアカデミーで教えていた歴史画はなく、恋人のマリイと避暑に訪れたコッヘルを描く《風景》(上図)がある以外、《靴屋の親爺>ような市井の労働者や庶民をく人物画がほとんどである。そのため、いわゆる伝統的アカデミック絵画ではなく現実を見つめるレアリスムの影響が感じられるが、ミュンヘンにおける原田の美術活動についてはいまだわからないことが多い。

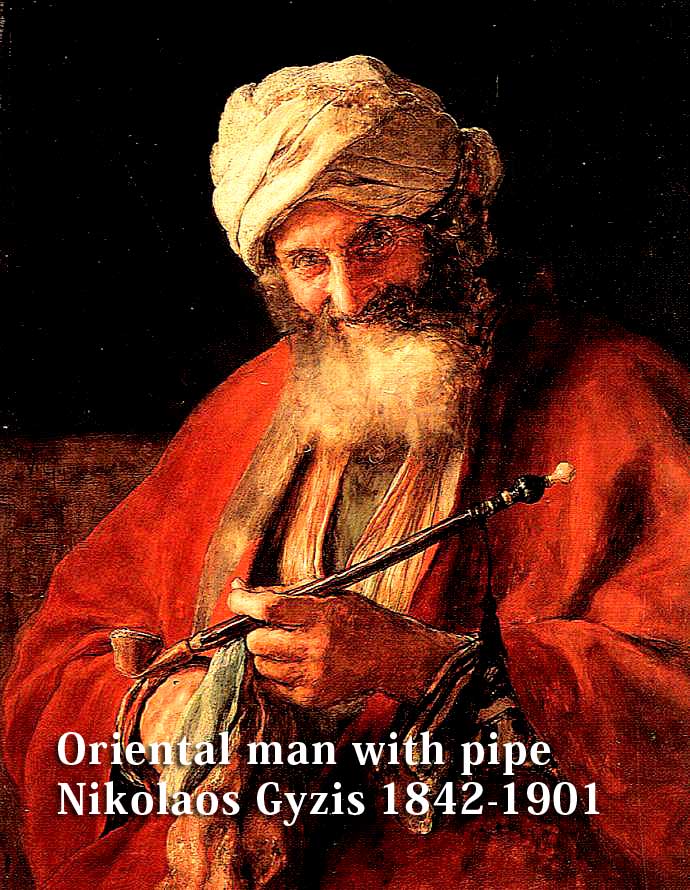

本章では、原田のミュンヘン時代の作品を中心に、師マックス、友人ユリウス・エクステルやツェツィーリェ・プファフ、そして原田・在籍時のアカデミーの教師でエクステル・ヤプファフも師事したニコラオス・ギジスの作品などを紹介することによって、ミュンヘン時代の美術活動に新たな光を投げかけたい。

■奮闘

ミュンヘンで西洋絵画の高い技術を身につけた原田は、一八八七(明治二十)年24歳、およそ三年半ぶりに帰国する。しかし、おそらく原田が考えていた以上に、当時の日本は西洋絵画に対しで冷淡であった。

ちょうど原田が帰国した頃、から、国粋主義の風潮が色濃くなった。美術界においても、フェノロサと岡倉天心によって日本美術の復興が唱えられ、世論は西洋美術の排斥へと傾いていった。一八八九(明治二十二)年に開校した東京美術学校では、伝統的な美術教育が重視され、西洋画科は設置されなかった。

このような状況の中で、原田は西洋絵画の普及に全力を注いだ。一八八九(明治二十二)年、洋画家たちと一致団結して明治美術会を創立し、展覧会を継続的に開催する。また、『志がらみ草紙』 や『国民新聞』に文章を寄せ、自らの主張を明確に述べた。岡倉天心が唱えるような、西洋絵画の長所を日本の伝統絵画へ取り入れて改良する折衷主義は浅はかであり、まずはとちらかの真髄を徹底して学ぶべき・・・それが原田の一貫した主張であった。

こうした考えを作品で訴えるかのように、原田は一八九〇(明治二十三)年、《騎龍観音》(上図右)を第三回内国勧業博覧会に出品する。龍に乗る観音という日本の宗教的な画題を、西洋の技術を駆使して描いたこの作品は、多くの観客の目に触れ、様々な議論を巻き起こした。帝国大学数授の外山正一が、信仰心の薄れた時代に宗教画を描くことを否定して《騎龍観音》を酷評したとき、原田のために長大な論文を書いて激しく反論したのは、森鴎外であった。

鴎外はその後も、美術批評によって原田の活動を援護しつづけていく。原田は逆境に立たされていても、友人たちの支援には恵まれていたと言えるだろう。鴎外とも親交のあった思想家の徳富蘇峰は、《新島襄像》(下図左)や《横井小楠像》下図右など尊敬する人物の肖像画を原田に依頼している。注文による肖像画や、蘇峰が発刊した雑誌『国民之友』の表紙・挿画の仕事(上三段・左図及び下段の図)は、原田にとってミュンヘンで学んだ西洋絵画の技術を生かしつつ、生活を支えていくための、ささやかながら大切な精勤であった。

■継承

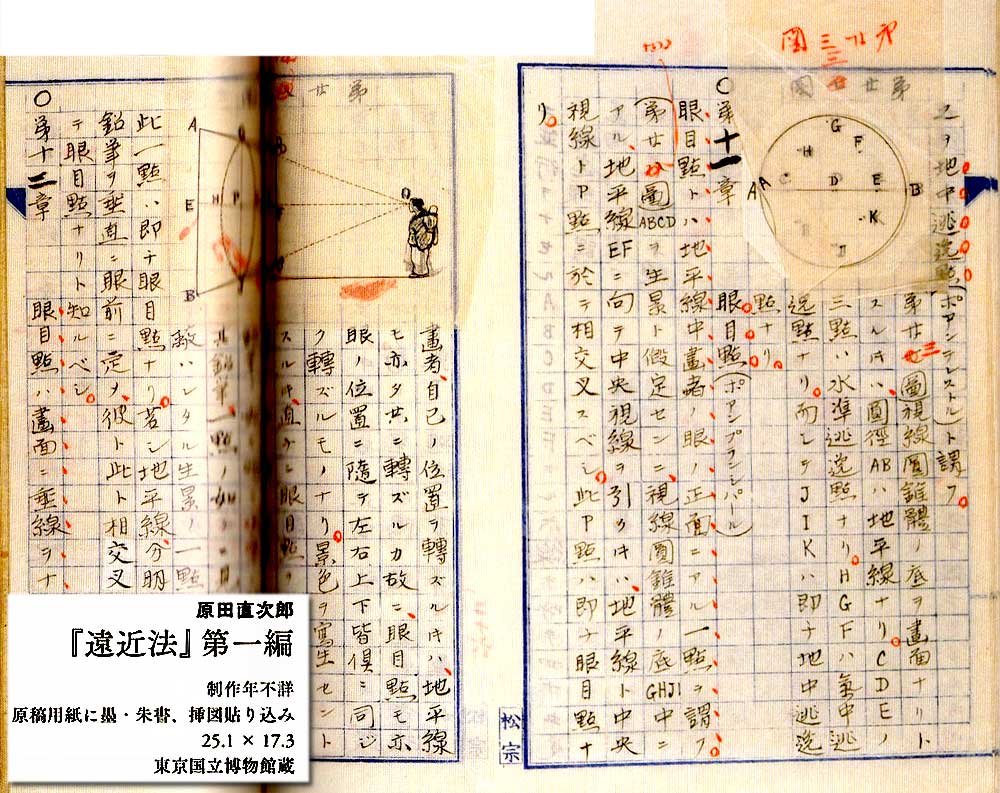

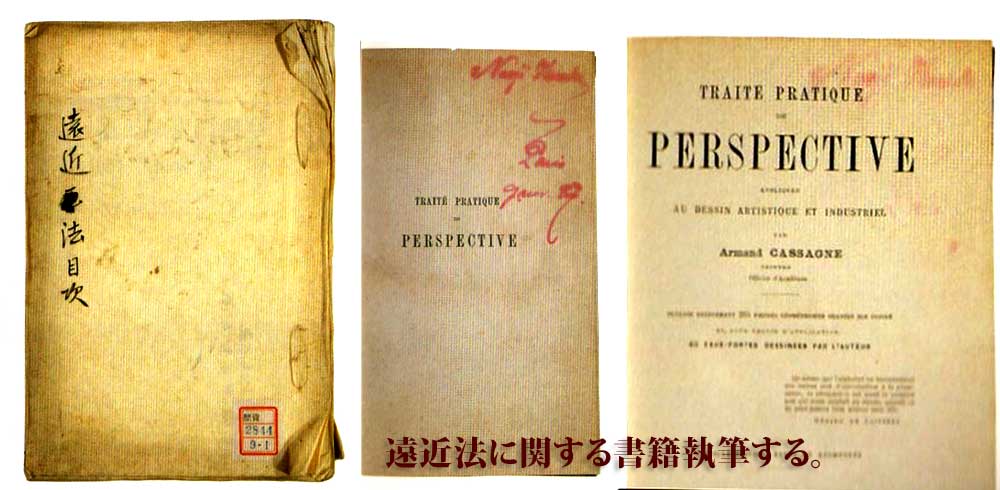

原田は帰国後、精力的に作品を発表する傍ら、日本に洋画を広めるべく1889(明治二十二)年、画塾「鐘美館(しょうびかん)」を開設した。ここには伊藤快彦、和田英作、三宅克己、大下藤次郎ら、後に日本の洋画を牽引した画家たちが集った。当時まだ珍しかった木炭でのデッサンやモデル写生のほか、遠近法なと絵画理論の教授もあった。塾生たちの回想からは原田が各々の自主性を尊重し、時には大いに遊びながら指導をした様子が窺える。

不幸にして原田は1893(明治二十六)年頃より病に罹(かか)り、一八九五(明治二十八)年には鍾美館も閉鎖される。原田が教育に取り組めた期間は極めて短く、その影響が顕著な弟子を見出すことは難しい。だが鍾美館の自由な気風の中、西洋でアカデミックな美術教育を受けた原田に学んだことは、弟子たちに洋画家としての確かな基盤を与えたことだろう。

闘病中も原田は制作を続けた。1895年の第四回内国勧業博覧会出品《素尊斬蛇》(上図左)や、九七年の第八回明治美術会出品の風景画(上図右)、絶筆となった九八年の《安藤信光像》(下図)は病床で描かれたことが、周囲の人々の証言から分かる。しかし快復の兆しはなく、1898(明治二十一)年八月末に静養のため神奈川県の子安村へ転居し、翌年十二月二十六日、東京帝国大学第二附属病院で死去した。享年36歳。ドイツからの帰国後、制作や洋画普及活動にあたれたのはわずか十年だった。

1896(明治29)年の東京美術学校西洋画科設置、1907(明治40)年の文展開設なと洋画の諸制度が整えられていった中に、原田の姿はなかった。しかし洋画排斥の波に抗い、理念と実技の両面で洋画振興に尽力した原田が画壇に果たした役割は決して小さくない。本章では晩年の作品や弟子たちの作品、そしで没後十年を機に編纂された画集『原田先生記念帖』を紹介し、原田直次郎の足跡をたとる旅の終幕としたい。

▶森鴎外との競演・・・雑誌表紙・挿画の仕事

原田直次郎の盟友、森鴎外は、言論面で原田の活動を支えたほか、雑誌の挿画や表紙という活動の場も提供した。ここで二人の協働作業を概観してみよう。

鴎外の文と原田の絵が初めて並んだのは、鴎外がドイツ留学から戻った翌年の一八八九[明治二十三年]、「国民之友」に発表した翻訳詩集「於母影」(下図左)だった。さらにその翌年、鴎外の名を一躍高めた「舞姫」を掲載した ギ〉国民之友第六十九号附録は、最初のページを原田の挿画が飾っている。しかし日本の農村風景を描いたこの絵に小説との関係は窺(うかが)えず、雑誌のカットとして挿入されたように見受けられる。また、原田を主人公のモデルとした「うたかたの記」には、残念ながら絵は添えられていない。

小説の内容を踏まえた手の込んだ絵が登場するのは、1891(明治二十四)年の 「文づかひ」である。日本人士官の小林がドレスデンの王宮でイイダ婚と再会する場面を描いた挿画は、主人公の顔が鴎外に似せられており、発表当初から読者に様々な憶測を抱かせてきたしまた同作を収録した『新著百種』第十二号の表紙(上図右)は、梅枝の文様を下敷に、小説でも印象的に描かれるスフィンクスとピラミッドの絵を置き、さらにカタツムリの絵をピンで留めたように描くという重層構造をなす〉原田が鴎外と打合せの上で作画したことが窺える力作だが、残念ながらこうした緻密な連携は、これが最後となった。

日清戦争後に鴎外が創刊した雑誌『めさまし草」にも原田は二種類の表紙絵を提供した。神話や寓意を織り込んだ勇壮な 『国民之友」表紙とは趣の異なる清酒な花鳥の図は、歴史画の熱が去り外光派の柔和な作風が好まれた社会状況に、鴎外と原田が共に応じたものだろうか。

森鴎外の文芸と原田の絵画の競演は、ここまでである。原田没後、続々と刊行された鴎外の単行本は様々な画家に彩られ、そこにはアールメーヴォーなどの新しい表現も取り入れられた。原田が存命ならばどのような装傾が見られたかと、つい想像を巡らせてしまう。

▶錘美館と塾生たち

明治期、絵画を専門的に学ぶ人々の養成機関として、画塾の存在は欠かせないものであった、特に洋画家を志す者たちにとって、西洋美術の習得がそれほど容易ではない時代に、師を求めてその道の草分けと言われる人物や、海外への留学経験を持つ人々の評判を聞き、彼らが開く私塾の門をくぐることが、西洋画の先進的な技法に触れ得る近道のひとつと考えられた。

原田直次郎のところに集まった面々も同じであったろう。ドイツ・ミュンヘンで本場の油彩画の技術を身につけ、1887(明治20)年に、帰国した原田の下には、まだ塾の体裁を為さないうちから、弟子志願の若者が次々に現れた。「原田先生記念帖」(以下:記念帖)によると、八八年二月頃、一番最初に弟子入りを願い出たのは水野正英で、そのあとすぐに小林萬吾が続き、同年春に水野に伴われて伊藤快彦が入門している〔その頃の原田は、神田裏猿楽町にあった父一道の邸に居住しており、ドイツから持ち帰った荷物も完全には紐解けずにいる状態だった。ほどなく十二月には父の家を出て、東大赤門近くの本郷六丁目に居を構え、翌八九年一月に画塾・鍾美舘を開校している。まさしく「満を持して」と言ってよいタイミングだろう。塾は自宅に併設され、茅葺の古い家屋の隣にぺンキ塗りの洋館の画室が建つという、和洋折衷な外観であった。美術界には洋画排斥の風潮が吹き荒れていたが、この瀟洒な洋館にはドイツ仕込みの西洋画を学ぼうと、久保田米斎、三宅克己、和田英作、大下藤次郎らが入門し、入れ替わり立ち替わり鍾美館を学び舎とした。塾生には男性だけでなく少数ながら女性もいた、原田は利益のための塾ではないからと、束修や月謝などの金銭を受け取らなかったという。

ところで、この 「鐘美館」 という名は、どのような意図でつけられたものなのか。原田は、塾を開設する前からこの名にすることを決めていたようだ。理由は伝わっていないが、言葉の意味そのままと捉えると「美しきを鍾(あつ)める」という意味になる塾生たちの中には、初心者もいれば、既に別の画塾で学んだ経験を持つ者もいて、その力量には差があったというが、原田にとって塾とは個々の「美しき」を活かす場だったのかもしれない。当時画塾での教育方針やカリキュラムは、塾を主宰する画家が受けた教育に沿って、あるいはそれを発展させた形で独自に行われていたが、原田の鐘美館は他の塾に比べて、かなり自由な校風だったという。

修業の順序立てや年数にこだわらず、個々の画力に合わせて臨模や写生をさせ、油彩を扱うことに早くから馴染ませた。一方で絵を完成させることには厳しく、一枚の絵に向き合うことの大切さを教えるなど丁寧な指導を行ったモデルを立てての人物画の教授のほか、時に連れだって中川まで戸外写生に赴くこともあった。『記念帖の弟子達の回顧録には、写真、大弓、カルタ、釣りなど多趣味な原田と、それを一緒に楽しむ彼らとの賑やかな塾の様子が語られる、しかし、その期間はあまりにも短かった。原田が病の床に伏すようになると、塾生達は自主的に描いた絵をその枕元に持っていって批評を受けるなどしていたが、一八九五年(明治28)一月、ついにに鍾美館は閉校となる。

総じて六年という期間であった。最期の弟子となった大下藤次郎は、床に就いたまま、写真もなく想像だけで絵を描く原田の姿や、縁側近くに出て庭の花の写生をする姿を日記に書き残している。自由に動かぬ身体をひきずるようにして筆を執る師の姿は、画家の生き様として心に焼き付いたことだろう。その生涯こそ短かったが、人生を通じて惜しみなく持てるものを周囲に与え、次代の美術界を担う人材の基礎を築いた原田の功績は大きい。

■原田直次郎のデッサン・水彩・油彩作品

設立。創設準備には岡倉天心やフェノロサらがあたった。昭和24年(1949)東京芸術大学に統合。.jpg)

.jpg)