■生死を繰り返し、一瞬に込める

■生死を繰り返し、一瞬に込める

「時間」これは非常に抽象的で、いろいろな捉え方があさんぜりますが、私たち禅僧は「三世に生きる」と言います。

これは「現在、未来、過去」です。

江戸期の以前に建てられた古い禅寺に行くと、必ず真ん中にお釈迦様があつて、両脇に阿弥陀様があつて、弥勒菩薩様の像があります。これは阿弥陀様が未来で、弥勒様が過去なのです。今、このように書いているうちに、「書く」という瞬間は現在なのですが、次の新しい未来が私のところに来ています。書いたということが過ぎて、もう過去になつてしまっているわけです。

これを禅では生き死、「生死を繰り返す」と言います。 今この瞬間は生きているが、過去のものはなくなり、死んだ。そして今、また新しい未来が来ているから、生まれ変わっているということになるのです。

この生死を繰り返すということは、この瞬間に必死になつて生きることが結果的に積み重なつて一生になるという考え方です。他にも、「一息(いっそく)に生きる」とよく言いますが、この一息にどうやって自分の命を込め、全部を注ぎ込んでいくかを大事にするのです。その瞬間にしか、生きられないからです。

これが、私の庭づくりに取り組む際の、大前提の考え方です。

私が関わつた建物、庭を利用してくださる方のことを思うと、その方の現在の積み重ね、時間という概念で、どういうふうにその建物や庭がその方の人生に関われるか、ということを考えます。 その関わり方が大きければ大きいぼど、その庭の存在は大きく、重たい。だから常に私は、この瞬間、瞬間に命を込めて庭に取り組むのです。

H氏邸庭園ドイツシュツツトガルト「不二庭」「庭全景」

■「自我」よりも「仏性」を

たとえば斜面地があって、前景が開けていたとき、西洋的に考えると、土地を平らにしてデザインをはじめるのが普通です。

私の場合、この土地は、斜めに前に向かって下がつているということが最大の良い特徴であって、前に広がる景色をごちそうに、下がっているままをデザインに使ってあげればいいという判断、発想をします。

その地面が下がっているのは、何百年何千年続いてきた、大地の心だからです。 たとえば、これからデザインをする敷地に巨大な石があるとします。

「邪魔だな、この石をどうやってなくして建築計画をしよう」という発想では、私の「自我」がデザインに入ってしまいます。

「自我」ではなく、「相手の心」を聴くのです。斜面にも、巨大な石にも、相手には「心」があります。

禅が入ってくる前から、「山川草木悉皆成仏(やまかわそうもくしっかいじょうぶつ・世界は本来過不足なく悟りのなかにある、という感覚を生みます。これが草木成仏思想の背景)」という言葉がありました。革も木も山も川も皆、心がある、これをぶっしょう。仏教では「仏性」があると言うのです。

「仏性」 は「仏心」 ともいい「真如」とも言います。

私たちは誰しも生まれながらにして、この清浄なる「仏性」を備えています。そして、山も川も森羅万象、皆ことごとくこの仏性を備えているのです。その「仏性」を体得自知するのが、禅の修行です。

人間、心は執着や煩悩、妄想などにとり憑かれてしまいがちで、この「仏性」 は心の奥深くに隠れてしまっており、全く見えなくなっているのです。これを自らの修行によって自覚することが何より大事であると、禅では教えているのです。

そこで敷地を見たときに、まずは 「大地の心」すなわち、「大地の仏性」を見ることになるわけです。 そのような見方をすると、この邪魔な石を「撤去しょう」、あるいはこの土地をまず「平らにしてしまおう」などという発想ではなく、「ここにあるものをあるがままに生かすには、どうしたらいいだろう」と考えます。

そこで、この石をどうやって生かすか、という方向で考え、建物で石のまわりを囲ってしまつたり、むしろ石を主役に、中心に据えてしまうなどのデザインや考え方からスタートします。

■「仏様」の三つの意味を知る

庭に 「仏性」 を生かすと述べました。

この「仏」ですが、ただ「仏様」とひとくちに言っても、皆さん混乱してしまうのは、他にも意味があるからです。

「仏様」 には、主に三つの意味があります。

まず、禅では物事の「真理」や「道理」という意味があります。

「仏に出会う」とか「仏をつかむ」というのは、物事の変わらぬ「真理」を、自分で体得したということを言うのです。

二つ目には、「お釈迦様」をはじめとする如来の意味があります。

とくに「お釈迦様」は物事の真理を体得し、悟りをご自分でひらかれ、仏教をひらかれた実在の人物です。

三つ目は、亡くなつた人のことを「仏様」と言います。

やはり人は生きている間、執着心などを捨てきることができません。人間である以上、仕方がないことです。しかし旅立ったときにはそれが「捏磐寂静(ねはんじゃくじょう)」といつて、心が清らかな状態になるのです。これが、物事の真理をつかんだ状態と同じですから、仏様と呼ぶのです。

基本的には、お釈迦様も、亡くなつた人も、物事の真理をつかんだ状態と同じことですから、「仏様」です。

庭にはその仏の心をいかに具現化させるかを考え、そこに「大宇宙の真理」を見取ることができるよう表現するのです。

■「とどめられない」からこそ美しい

「空(うつ)」の空間でわかるように、日本は根本的な考え方として、「変化することが美しい」「変化することに価値がある」としてきました。

常でないということ。朽ちていくということ。老いて、枯れていくということ。ここに、美しさを見出すのです。

日本の美意識、価値観はこの「無常」にあります。「とどめられない」「とどまらない」美しさに、感動できる心があるのです。

反対に、ヨーロッパの場合、美しいものはそこに当初の美しいまま、とどまっていなくてはなりません。固定しなくてはなりません。

そのため、ヨーロッパの場合は建築でも、日本のような木を使う発想はありません。木造ではなく、石の建物でなくてはいけない。固定できないからです。

他の芸術でも、たとえば絵画であれば、できるだけ変化しない油絵でなくてはいけないし、彫刻にしても形として残していかなくてはいけない。とにかく、この美しさは、もうこれ以上変化しないようにしてこそ完壁なのだという発想です。

セザンヌの事例・此処しかない色と形 白地の意味

では、なぜ変化することのほうに、日本人は価値を見出せたのでしょうか。

それは、変化することが、世の中の真理だということを知っているから(無常)です。「いくらとどめようと思ってもとどまらない」ということが、物事すべての本来の道理なのです。そのものがとどまらず、うつろいでいくことが美しいとすること以外、自然の道理にかなつた美しさはないからです。

また、たとえばヨーロッパの教会などに行くと、棺が置いてあることがあります。その棺の上に甲冑を着た人物の彫像があつたりします。あれは死してもなお、自分の姿を形として残していこうという発想から、あのように置いてぁるのです。美と同じで、とどめなくてはいけないのです。

それを、自我と言います。 しかし日本の場合は、亡くなつたら土に還っていく、自然へと還っていくとしています。亡くなつたその人の考えや精神が次に伝えられていけば、それでいいと解釈します。それが生きていくということなのだと。

私も庭に対し、ヨーロッパの考えるところの美しさではなく、あくまでも変化することが美しい、無常であるがゆえに美しいということが、デザインの着眼点にあります。

花も、満開から散ってゆくから、それこそが美しいとします。木も枯れていく。そのとどまっていないところが美しいのです。

その美意識を持たないと、日本の美しさは表現できません。庭の中でも、季節が変わつたら、この木は冬枯れて、葉が落ちるという、一年の移り変わりが、もちろん最初にデザインの計算の中に入っています。

たとえば紅葉の木の後ろに白壁をつくることもします。若葉が出たとき、そこに太陽の光があたると、その白壁がファーッと一面、薄緑色になるからです。

また、秋になると、白壁はサーッと薄紅色に染まります。変化しとどまらない無常の美しさの中でも、とくに今、この瞬間にしかない、瞬間の美を表現しているのです。

そして、私たちもそのとどまらない一瞬の中に生かされているのです。

「変化=真理」であること。とどめられないからこそ、瞬間を捉えるデザインをすること。これをいつも忘れずにデザインをしています。

■影に実物より美を見出す

有栖川テラスアンドレジデンス「清風道行の庭」2004年「ロビーの地悪から見る石庭」

日本では昔から、実際のものよりも、実際のものによって映し出される影や、水面に映った景色などを大事にしています。それは本物ではないのですが、ときに本物以上の美しさがあるからです。

たとえば、木の枝がゆらゆら揺れ、木の下にある苔の上にその影がチラチラと落ちているとき、揺れている影に、ほんの一瞬の、とどまらない美しさを見出し、感動できる心があります。

また、水面に映る月は、すくいたいと思っても、すくえません。手の中に水とともに映し出された月をすくうことはできても、月を取り出し、つかむことはできません。 月は真実なのです。

実はそういう意味で、禅ではよく、月は「悟り」に、そして雲はそれを隠す執着心、自我、妄想などにたとえて表されたりもします。他にも、影にまつわる禅語などもたくさんあります。

水面に映る月も、風とともに動く木の影も、時間とともに変化していくので、その瞬間、その瞬間にしかない美しさがあります。切り取りたいくらいに美しいのですが、そのものをつかむことも、とどめることもできません。

つかめない、とどめられない、水面にゆらいでいる美しさを表現するために、庭の中では、たとえば影をつくり出す太陽の角度を計算して素材を配置し、光を落としたり、庭の素材と対話を続けています。

今、この現代で、影の美しさや水面に映る景色に気がつくことはありますか。気がつかない、そこに美しさを見出せないとぃうのは、実は自分でそういう目を広げていないから、見えないだけなのです。

■水

水は丸い器から四角い器に移したときに、器の形に関係なく新しい形の器にしつかヲと馴染みます。これが禅で言う「柔軟心」です。人間も常に水のように変幻自在な、柔軟な心を持っていたいものです。水はためれば池となります。古来より庭園にはしばしば池がつくられてきました。時に池の水は風によって表面が波立ちますが、禅ではこれを、人の喜びや悲しみなどの感情を表していると捉えます。しかし、池の底はいつも全く動かない。人の心もこの池の水と同様で、心の奥にあるものは全く不動であると考えます。

一方で、水が流れれば、早瀬になつたり、清流になつたり、川や大河にもなります。とくに山間を流れる清流は、木漏れ日が水面に照り、周囲の線を清子しく感じさせてくれます。無心に流れる水は、清流に何のかかわりもない仏心を感じさせてくれるものです。また、水は、その水面に周囲の景色や空、月を映します。鏡のような静かな水面に映し出される情景は、実に美しく、はかなく、美しいのです。

このように水は人の「心」そのものを表します。時には人の喜怒哀楽を、そして動かぬ真理を、さらには仏心を表すなど、水は禅と深い関係を持っています。

■芸術と宗教の関係

宗教の先には、必ず芸術があります。しかし、芸術の先に必ず宗教があるかというと、そうではありません。

それはなぜか。

もちろん、芸術を突き詰め、宗教に行き着く人もいますが、その途中で執着心につぶれてしまつたり、違った方向へ行ってしまう人もたくさんいるからです。

ところが宗教をとことんやつていくと、その自分の会得した心の状態、何かをつかんだ状態、また、自分の「ありがたい」と思う気持ちを、表現したくなるわけです。すでに述べました、会所からはじまつた禅芸術もそうです。

それが、宗教の先には必ず芸術があると言える理由です。禅芸術以外でも、たとえばフラスコ画でしたら、ずっと天井を見ながら描くなど、首は痛くなり、絵の具もポタポタ落ちてくるかもしれません。非常に繊細で細かいステンドグラスづくりなども、やはりそこに、敬う気持ちや、祈りを込めたいという気持ちがあるからこそできることなのだと思います。

このようにヨーロッパの芸術も、絵でも彫刻でも、宗教から始まつています。その点は万国共通なのです。

建築の場合も同様です。ゴシック、ロマネスク」日本の木造建築やその他どんなものでも、宗教建築というのは、そこに荘厳さや凄さ、人間の力を超えたような空気が漂っています。やはりそれは、敬度な気持ちがあるからこそ、のことなのです。

損得や計算では、芸術は成り立ちません。ある種、人間を越えたものがそこにあるのです。

■「無常」をデザインする

たとえばたつた今、鳥が鳴いていても、一分後には同じように鳴きません。

その鳴いていた一瞬という、切り取られた一瞬が、私たちの気持ちを爽やかにしてくれたり、感動させてくれたりします。

ではなぜ、その瞬間がそれほど大切なのか。

それは、また次の鳥が鳴くことがあつても、同じところで、同じ瞬間に、同じ鳥が、同じように鳴くということは、もうあり得ないことだからです。

それと同じで、一期一会という言葉もありますが、同じ場所で、同じ人を、同じようにお招きして、もてなしても、そのときのその時間は二度と戻ってきません。

つまり、常でない、流れてしまっている、消えてゆく。それを「無常」と言うのです。

日本は「とどまらないこと」が美しいのです。モノが変化していくことが美しい。つまり、この「無常」をデザインすることが、大切なのです。

庭で、この無常観を表現、造形するというときは、やはり植物を使います。日本には非常に幸せなことに、四季という、とても大きな季節の変化があります。その時間の変化を表すには、植物はとてもありがたいのです。

ある植物が、冬枯れし、その後、芽が膨らんでくる。次に少しずつ若葉が出てきて、固くなつていく。暑くなる夏はその色が濃くなり、秋は秋色に色づく。それを見ているだけで、自分が変化の中に生きているということがわかります。

たとえば桜も、美しいのはたつた一週間です。しかしその一週間を必死に咲くために、他の三百六十何日間、約五〇週も、準備しているのです。その長い長い準備期間があるからこそ、この一週間があるわけで、そのような変化を感じ、「無常」に心から感動するということ、それをデザインするということが大切なのです。

■「脱俗」、形を否定した自由の境地

「脱俗」は「物事にこだわらないこと」です。禅の絵画展でよく「寒山拾徳」の絵を見ますが、この二人の、物事にこだわらず、心地良さそうに寝ている姿はとても微笑ましいものです。

この二人の心の状況こそが「脱俗」です。

造形では「形を否定した上での一切の形である自由」です。

少し複雑で難しいと思いますが、俗的なこだわつた美しさは打ち捨ててしまい、自由奔放の中で生まれ出た形のみをこだわりなく描いていく。そういう心の状態で空間を捉えていくことです。ですから「脱俗」の庭園空間はこれだ、というものはありません。

しかし、たとえば苔寺として有名な西芳寺の庭園に、早朝に一歩足を踏み込むと、まさにこの 「脱俗」の空気そのものです。朝霧に煙る苔に覆われた庭園の、静寂と幾筋にも分かれて差し込む朝の光の醸し出す情景は、「脱俗」以外の何ものでもありません。

このような空間造形は、作為を完全に打ち破って、後に自然に湧いてくる空間造形でなければ、成し遂げることができないでしょう。そうでないと、どこかに作為の匂いが残ってしまうものだからです。そのような空間は、誰が訪れても、心が清々しく清められる空間であるのです。

ベルリン日本庭園「融水苑」2003年「枯流れと沢飛」

■「静寂」、内に向かう心

「静寂」は「限りない静けさ」です。静寂とは、本当に音がしない空間かと言うと、そうではありません。鳥のさえずりや、枝葉が風で揺れていく、その昔があることが、静寂なのです。静寂はむしろ「内に向かう心」です。

禅では、街中にいても自分で静寂が感じられるようになるのが、本当の静寂であるというように捉えます。自分で自分の精神を統一すると、どこでも静寂がつかめるようになるのです。

つまり、本当の意味での静寂はどこにでもあるのです。それは自分次第なのです。日常からの逃避ではなく、むしろ生活の真っ只中における心の静けさを感じることが大切なのです。

庭園の中でこの「静寂」を味わう場所を設けるには、身も心もとどめる場が必要となります。じっとたたずんで、鳥のさえずりなどを耳にしながら、ゆっくりと庭の景色を眺められる場所を設けるのです。

このとき、坐禅同様に、胸ではなく丹田呼吸をゆっくりと行ない、自らの気持ちを落ち着けましょう。これは坐禅を組んではいませんが、坐禅と全く同じことをして、同じ心地良さを感じることができます。

すると不思議なもので、それまで気にもしていなかつた鳥のさえずりや、風の爽やかな音が耳に響いてきます。そしてそれも、自然に流れるように消えてゆきます。このときにこそ、「静寂」 をしっかりと、つかみとることができるのです。

「静寂」はあなた自身が、あなた自身の中につかみとるものなのです。

■「余白」に「思い」をこめる

庭園でパンと抜けた部分を「余白」と言います。そこに本当に伝えたいこと、思いを込めるのです。たとえば、京都の龍安寺の石庭は、何十回以上、訪ねています。じつと見つめ、この中の石の、どれかを動かしたら……など、頭の中で考えてみます。しかし、もしこれを動かすとこつち、これを動かすとこつちと想像しても、うまくいきません。あの石を取り除こうかと思っても、「いや、やはりこれは取れない」とためらってしまうのです。

この石庭には、全部で十五の石があります。そして、玄関側から真ん中近くの部分がスコンと抜け、何もありません。実はこの、抜けた部分が非常に大事なのです。この余白があるから、緊張感が作り出されているのです。

禅では不立文字(ふりゅうもんじ)、教外別伝(きょうげべつでん・悟りは言葉や文字で伝えられるものではなく、直接心から心へと伝えるものであるということ。▽禅宗の語)という言葉があります。文字や言葉によらず、最も大事なことは別に伝えるものだということです。いわゆる師子相承(ししそうじょう・師から弟子へと法や道を伝えていくこと)と言って、師は弟子にその法を直接伝えてゆくのです。師は弟子が自らハッと気がついたとき、「それだよ」と教えてあげるということです。そのような大事なものを込めようとするとき、かたちではなく、その抜けたところに込めるのです。それが「余白」です。

これは庭のように空間では余白と言いますが、芸能の世界の能楽者にとっては 「間」と言います。能楽者が舞い、所作(しょさ・しぐさ。また、演技の動作)と所作の間に、ふっと止まります。ここにものすごく緊張感が漂います。

昔、あるパーティーで、ある能楽者の方にお会いしました。禅に詳しく坐禅も組まれる方でしたので、「間」について伺うと、やはり、実はあの瞬間に一番、自分の気持ちを込めるのだと仰(おっしゃ)いました。

その「間」は、たとえばどのくらいの時間をとるのか、一、二、三と数えたりするのかと思ったのですが、それはそのときの気持ちによって違うのだそうです。自分がそこに「全部自分の気持ちを込められた、ここでいい」と思ったときに、自然に動くのだそうです。

つまり能楽における「間」の長さは、全部違うのです。

世阿弥が、とても遠くを見るとき「遠見」という言葉を使いますが、その際の目のやりどころと呼吸も、やはりそのときによって違うそうです。どれだけ遠くを自分で思いくでん描けているかによるのだそうです。もちろん、口伝はあるのですが、やはり最後は気持ちの問題なのです。

絵や庭は「余白」、動きのあるものは「間」になる。 そこで、見る人はその部分を「何だろう?」と思い、惹きつけられます。

惹きつけられると、考えることになり、それが「余韻」となるのです。

つまり「間」や「余白」や「余韻」はセットのものであつて、それがあるからこそ、人間がそれに対峠したときに「何だろう?」と自分に問うのです。

これが、とても大事なことです。

そういう余韻を感じさせる場、空間をつくつていくことは、ものすごく大変なことです。余白のない空間ほど楽なものはありません。そこに思いがないからです。本当にかたちだけでいいからです。

私も、余白に思いをこめ、そこに自分のすぺてを賭けていきたいと思っています。そこが、一番の極みだと思うのです。

————————186p—————————————–

のがあります。それらが全部、点が連なつて、一つの円となり、それが一つの宇宙を作っているのです。

自分がそこから抜けたら、もうその円は成り立ちません。どこか一人が、一つが抜けたら、成り立たないのです。皆が寄って初めて円というものができ、そこに一つの空間ができるわけです。つまり、全員が、一人が一つの宇宙を背負っているようなものです。

二つ目は、「真実、真理、道理を感じられるように」 という思いです。

自然というもの、自然によって感じられるものというのは、私たち人間のはからいを超えたものです。

たとえば季節によって、北風が吹いたり、南風が吹いたりします。南風が吹いてきたら、自然と木は葉を出して花を咲かせます。花が咲くと蝶々が来たり、鳥が来たりします。これは人間がそうさせようと思ってしているのではなくて、南風が吹くということによって、自然に因縁が結ばれ、そうなっているのです。

人間のはかりごとを超えている。

これを仏教では、真実、真理、道理などと言うのです。その真理を「仏」と言い、これに気がつくことを「悟り」と言うのです。大宇宙の中に生かされている自分を感じ、たとえば自然からの真理を感じられる。そんな思いを込めて、庭をつくつています。

■否定をもつて肯定する

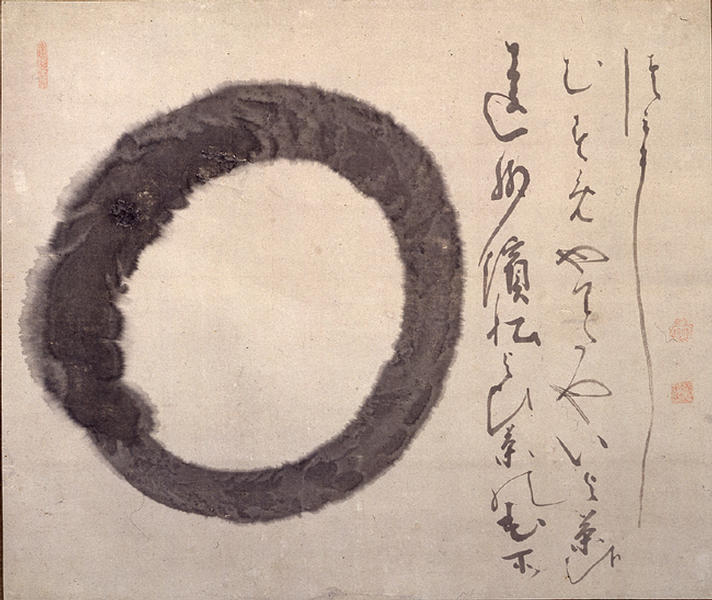

禅芸術の一つ、墨絵は、実は白と黒の二色、モノトーンの芸術ではありません。「墨の色に五彩あり」と言われています。

たとえば油絵はデッサンを重ね、どんな色を使っても、何度も色を重ねてもいいものです。

それに対して墨絵は、一発勝負です。筆を残した部分を 後から重ねることもできません。ただし、この墨が、色を もつても表しきれない色をも表しているのです。墨のほう が、原色より豊かな表現を持っているのです。

「墨の色に五彩あり」とは、墨の色は無限大の色の可能 性があつて、それは実は観る人の力量にゆだねられている という意味です。作者だけでなく、鑑賞者も力を試される のです。想像させる部分に重きを置くからです。

この場合の「想像」とは、「単なる想像」や「妄想」と は違います。目に見えないものを見るということ、その意 味での想像というのは、そこに仏を感じることであって、 真理、道理をそこに見る、ということなのです。ただ単に 想像しているわけではありません。

禅は否定をもつて肯定するものです。

墨絵も現実の色は否定し、さまざまな色を観る人に想像 させています。色を否定することによって、逆に無限の色 が生まれます。つまり、実は色を肯定しているわけです。

観る者に想像させ、その中に大自然、大宇宙を見てい ただく。「心の状態」という目に見えないものを象徴化し、 何かの形に置き換えて自己を表現する。その表現に、想像 の中に、仏を感じてもらう。墨絵や庭に限らず、これが禅 の芸術なのです。

——————-196p————————————

.png)

.png)