第4章「空」の中では

■第四章「空」の中では

▶空相とは絶対認識の場からみた存在の姿

是の諸法の空相は、生ぜず、滅せず、垢(く)ならず、浄ならず、増さず、減ぜず。

是諸法空相は、「是の諸法の空相は」とも訓(よ)めるし、「是の諸法は空相にして」とも訓める。しかし、どちらも意味は同じで、「万物が空相であるということは」ということ。空相とは、存在を相対的認識の立場からみるのでなく、絶対的認識の立場からみた場合の姿である。したがって、そこには、もはや生滅とか、増減とか、浄不浄、といった相対的観念はなく、あるのはただ存在そのものの自己運動であり、対立物の統一の過程であり、生とか滅という相対的概念の自己否定の過程だけである。そこでは、生滅という対立も、浄不浄という差別も、増減という相対概念もすべて「空」という概念の中に統一され、自己運動としての存在の中に解消されてしまう。

毛沢東はこれをつぎのように表現している。

「新しい過程の発生とは何か。それは古い統一と、その統一を構成している対立的要素とが、新しい統一とその統一を構成している対立的要素とに席をゆずり、そこで新しい過程が古い過程にとってかわって発生することである。古い過程が終り、新しい過程が発生する。新しい過程はまた新しい矛盾を含んでおり、そしてそれは自己の矛盾の発展の歴史をはじめるのである」

新しい過程が古い過程にとってかわるとか、新しい過程が発生するなどといえは、言葉のうえでは何かが発生したようであるが、実際には別に何も新しく発生しているのではない。

これは内に矛盾を含みつつ、つねに一個の運動として、たえず変化し、発展してゆく存在の姿(過程)を述べたものである。

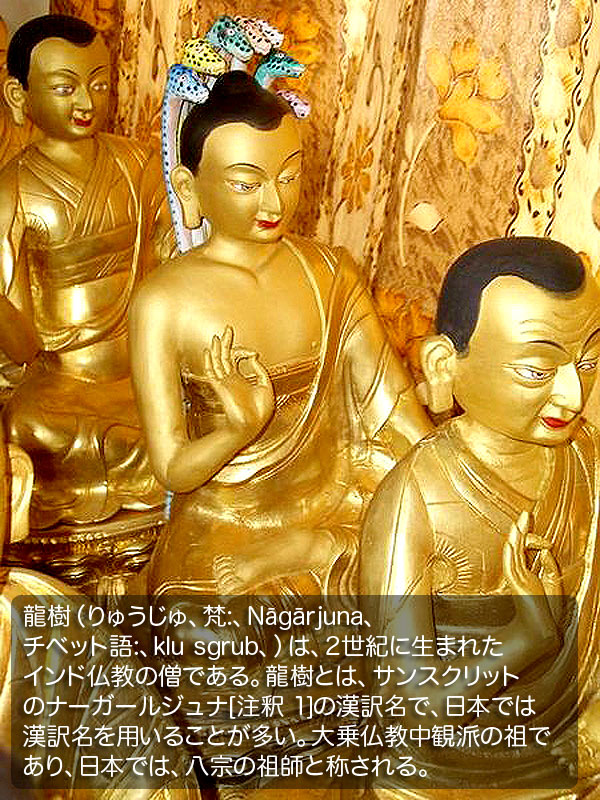

龍樹(上図)はこれを、「依存関係の生起は生起しない」という言葉で表現している。これが、生ぜず滅せず、ということの本来の意味である。

具体的な例をあげて説明しよう。

水は、蓋のない容器に入れて、そのままにしておくと、蒸発してなくなってしまう。かと思うと、マンションなどでは、冬、窓ガラスや壁が結露して水滴となる。このように水は消滅したり発生したりする。(気化・凝固)しかしこれはいまさら説明するまでもなく、前者は水(液体)が水蒸気(気体)に変わったのであり、後者は、水蒸気が水に変わったにすぎない。そしてこの変化は温度の変化に由来したものであり、水をさらに冷やすと、セッ氏零度以下では氷(固体)となる。それだけでなく、水は電気分解によって、水素と酸素という二種の気体に変化する。しかしこれは水を水たらしめている存在(名前のつけようがないから空という)がただ古い過程から、新しい過程にはいっただけで、それは生じたのでもなければ、滅したのでもなく、また増えたのでもなく、減ったのでもない。(質量保存の法則)つまり、水は名前のつけようのない客観的存在の仮相である。この意味において、空相が実は実相である(註)。般若心経が「色」と呼ぶものも、実はこの仮相としての存在にほかならない。

註 智 顗(ちぎ)や道元は、この諸法空相をもっぱら諸法実相という言葉でいいあらわしている。文字のうえからでは空相と実相とは正反対であるが、実際は、どちらも存在の本質を指していったもので、同じ意味である。ただ道元たちのいう実相は、正確にほ空相と色相とを実践的に統一した概念である(物質的運動もこれを主体的にみるとき、実践と呼んでも差しっかえないであろう)。空相が実相のことであるということを分かりやすく例をあげて説明すると、「真空が空相であるということは、真空の実相である」ということから分かろう。真空という言葉を諸法という言葉に置きかえてみると、「諸法が空相であるということほ、諸法の実相である」ということになる。これで、道元たちのいう諸法実相が般若心経でいう諸法空相と同じであることが分かろう。

つぎにもうひとつの例を考えてみよう。

北インド,ラダックの山上寺院 コツアン寺

エネルギーには「エネルギー不変の法則」というのがある。エネルギーはたえずその態様を変え、あるときは、運動エネルギーとして、またあるときは位置エネルギーとして、またあるときほ熱エネルギーとして、またあるときは電気エネルギーとして、またあるときは光エネルギーなどとして存在する。しかし、どのようにその態様を変えようとも、変化前のエネルギーの総和と、変化後のエネルギーの総和は同一である。これはまさに、「生ぜず、滅せず、増さず、減らず」ということが、数量的に証明された例といえよう。

垢(く)つかず、浄(じょう)からずとは、存在を聖なるものと、俗なるものとに分けて考える、小乗仏教の固定的な世界観を否定するために例示的に取りあげられたもので、絶対認識の立場からみた空相としての存在にほ、悟りもなければ、迷いもなく、煩悩もなければ、涅槃もなく、仏もなければ地獄もなく、煩悩即菩提(極楽往生して成仏すること)だということである。

▶生命とは生と死の統一である

「因」としての生命の流れを、生命の進化の歴史、発生の過程、遺伝のメカニズムの面でみてきたが、今度ほ死と対決する生のあり方について考えてみよう。

人は誰しも生の終末が死だと考えている。果たしてそうであろうか。たしかに生者必滅の語もあるように、生じたものは必ず死ぬ。これはいかなる存在にも例外のない宇宙の真理である。

しかし生の終末に死があるということは、人はその死に向かって死につつあるということでもある。生命はそれが誕生した瞬間、すでに死に向かって死につつあるのである。つまり生の過程を歩むということは同時に死の過程を歩んでいることである。生は一時的であるが、死は永遠である。色即是空(色は即ち空である)というのは、生は即ち死であるという意味も含んでいる。因縁によって生じたところの存在(生)は、すべて死と裏腹の関係にある。

人が80歳まで生きたということは、80年かかって死んだということである。白血病の少年が七歳で死んだとき、人はよく、「幼い生命の火は、七年という短かい期間に燃え尽きてしまった」という。この表現はいみじくも、われわれがふだん気づかないで過ごしている生命の一面を語っている。つまり、七年間生きたということは、七年かかって、生命の火を燃やし尽くしたということである。

人間の細胞はいっぼうでは分裂し、増殖しながら他方では死滅しっつある。私は生体学者でないので詳しいことは分からないが、聞くところによれば人体の細胞は脳細胞を除いて三年後にほはとんど入れかわっているという。常識で考えても、細胞がもし増殖するだけで死滅しなかったら、人体はいつまでも成長しっづけっ放しということになるだろう。人間の身体は、だいたい十九歳ごろまでには完成するという。人間の細胞の最初の死滅が、何歳ごろから始まるのかは分からないが、青年期を過ぎれば細胞はいっばうでは相変わらず増殖する反面、もういっぽうでは新しく増えた分くらいの細胞が死滅している。

これも新陳代謝の一種に違いない。そして、この新陳代謝も壮年期にはまだまだバランスがとれているが、老年期にはいると、明らかに増殖の力が死滅の力よりも弱まってくる。そして死期も近づき、長い病床についていると、明らかに生きつつあるという表現よりも、死につつあるという表現がふさわしい状態になる。

しかし、死につつあるというのは、決してこの最後の時期のことだけではない。生まれたときからすでに死につつあるのである。つまり、生が生命の一面であるのと同様に、死もまた生命の一面だからである。生の過程は同時に死の過程でもある。

生命は生と死の矛盾の統一である。成長期には生が支配的な地位をしめているが、老衰期にほ死が支配的な地位をしめる。

毛沢東はいう。「事物の性質は、主として支配的な地位をしめている矛盾の主要な側面によって規定されるものである。しかしこのような状況は固定したものではない。矛盾の主要な側面と、主要でない側面とは、たがいに転化しあい、それにしたがって事物の性質も変化する。矛盾の発展の一定の過程、または一定の段階では一方が主要な側面で、他方が主要でない側面であっても、別の発展段階、または別の発展過程に達すると、両者はその位置をかえる。このことほ、事物の発展のうちでの矛盾の両側面の闘争力の増減の程度によって決定されるのである」

Top