■第5章 絶対的真理と相対的真理

是の故(ゆえ)に空の中には色もなく、受・想・行・識もなく、眼(げん)・耳(に)・鼻・舌・身・意もなく、色(しき)・声(しょう)・香(こう)・味(み)・触(そく)・法(ほう)もなく、限界もなく、乃(ない)至(し)意識界もなく、無明(むみょう)もなく、亦無明の尽くることもなく、乃至老死もなく、亦老死の尽くることもなく、苦・集・滅・道もなく、智もなく、亦得もなし。

▶相対的世界と絶対的世界

「色」と「空」との区別、つまり相対的認識の世界と、絶対的認識の世界との区別が分かれば、この部分はそれほどむつかしいことではない。ここで述べていることは、冒頭にも断わっているように、「空中においては」、ということであり、空中においてはということは絶対的認識の場においては、ということである。

絶対的認識の世界においては、いかなる概念も分別も存在しない。なぜならば、概念や分別は、相対的認識の世界における産物であり、要素にすぎないからだ。したがって、絶対的認識の世界(すなわち「空」の中)では、小乗仏教が説くような、五蘊(ごうん)も、十二処も、十八界も、十二因縁も、四諦も、存在しない。そればかりか、悟りを得るために仏の教えを学ぶことも、また修行によって悟りの境地を得ることもない。それらほすべて方便であり、相対的なものにすぎない。これがこの部分の意味である。「空の哲学」の核心については、すでに「色不異空」以下「空即是色」までの四句でいい尽くされているが、ここでは小乗仏教の立場にたった修行者たちの間違った考えや、修行法を正すために、彼らが日ごろ学んでいる教義を取りあげて、それを「空の哲学」の立場からひとつひとつ具体的に批判し、否定したのである。

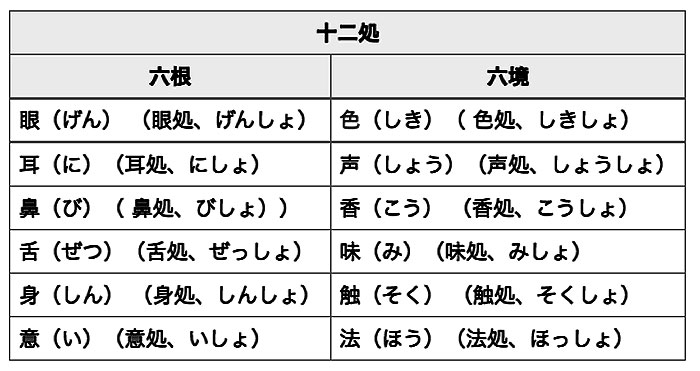

色・受・想・行・識(五蘊)、眼・耳・鼻・舌・身・意(六根)、ならびに、色・声・香・味・触・法(六境)についてはすでに説明したが、この六根と六境とを合わせたものを、十二処(または十二人)という。十二処とは知識の根拠という意味で、この十二処を根拠として眼識・耳識・鼻識・舌識・身識・意識の六識が生まれる。六根・六境・六識のそれぞれの分野(界)を合わせて、十八界と呼ぶ。すなわち、十八界とは、限界にはじまって、意識界までの十八界をいう。これを般若心経は、「限界乃至意識界」と表現した。「乃至」とは、はじめと終わりをあげて中間を省略したいい方である。「無明乃至老死」というのは十二因縁のことで、苦・集・滅・道とは、四諦(または四聖諦という)のことである。十二因縁と四諦についてはまたあとで詳述する。

仏教とは悟りを得るための道を教えるものであるにもかかわらず、ここでは小乗の教義だけでなく、釈迦が直接説法された、十二因縁や四諦までも無といい、悟りを得るための知も、修行によって得られる悟りまでも、ないと否定する。これではまるっきり、なにもかもないことになってしまう。しかし、「空の哲学」の核心である四句を理解された方には、いまさら説明の必要もないと思うが、念のために、ここでもう一度はっきりさせておくと、つぎのようになる。

「空」とは「色」に対応する言葉で、「色」が相対的認識の世界のことであるのに対して、「空」とは絶対的認識の世界のことである。相対的認識の世界とはわれわれの分別を通して認識した世界であり、差別の世界であり、対立の世界であり、生と滅が繰り返され、苦と楽、愛と憎、捏奨と煩悩、良心と本能、が対立し、闘争を繰り返している輪廻の世界である。つまり因縁によって生じた世界であり、此岸とか世間とも呼ばれる世界である。

これに対して、絶対的認識の世界とは、人間の分別を媒介としない世界であり、概念による差別のない平等の世界であり、客観的自然それ自体の世界であり、不生不滅の世界であり、生即滅の世界である。そこでは対立は止揚され、ただ「空」としか呼びようのない世界であり、ときには彼岸とか出世間とも呼ばれている世界である。自然はこのように対立した二側面を有すると同時にこれを止揚し、統一したものでもある。

これを般若心経は、

色は即ち是れ空なり(相対的世界即ち是れ絶対的世界)

空は即ち是れ色なり(絶対的世界即ち是れ相対的世界)

といった。前句は対立する二側面の関係を述べ、後句が二側面の統一関係をあらわしたものである。しかし、従来の小乗仏教の教義がすべて相対的世界における差別観の立場からしか説かれていなかったために、一面的、固定的、相対的であったのに対して、般若心経は絶対的立場から、従来の教義をすべて無と否定したのである。無とはなにもないということではなく、「色」の世界は相対的な意味しかないということであり、絶対的真理ではないということである。

▶相対的真理と絶対的真理

存在がすべてこのように対立した二側面を有しているのに対応して、真理もまた、対立する二側面を有している。それが相対的真理と絶対的真理といわれるものである。

ところで、真理といえば、人は誰しも永遠に変わらないもの、いついかなる場合にも妥当する普遍的なものと考える。しかし、果たしてそのような普遍妥当な真理がこの世に存在するだろうか。そういうものがあれば、人類はこれはどまでに悩み苦しみはしなかったであろう。

真理といっても、その言葉の含む範囲はひろい。道徳上の真理もあれは、自然科学上の真理もある。したがって、真理といってもときには正義という言葉であらわされたり、平和という言葉であらわされたり、善であったり、法則であったり、美であったりする。

しかし、これらのものはすべて理想であり、要請であって、現実に存在するものではない。現実にあるのは、ある条件の中での相対的な正義であり、平和であり、善であり、法則であり、美であるにすぎない。自然科学上の法則にしても、仮設であって、決して終極的な真理ではない。絶対的真理はむしろ非現実的なものであり、「そうあるべきはずだ」というわれわれの要請であり、理想である。

その非現実的なものが、同時に現実的なものの中に形を借りてあらわれたのが、相対的真理である。相対的真理は方便であり、仮設である。つまり、真理は絶対的真理に向かってたえず、自己を否定しつづけている相対的真理の発展の過程の中にあるといえよう。

レーニンはいう。「我々の認識は、映像であり模写であって本質的に相対的である。したがって我々は相対的真理しか知り得ない。しかし、それは我々の知り得る真理が常に歴史的に条件づけられているということであって、絶対的真理と無関係だということではない。絶対的真理(すなわち客観的自然)が存在するということは、自明のことであり、無条件的であって、相対的真理がこの絶対的真理に照応しこの絶対的真理に無限に接近しているということも無条件的である」

林田茂雄氏はいう。

「私たちは絶対的な真理に到達することほ出来ない。だが絶対的な真理の道を歩むことはできる。絶対的な真理はそれ自身の完成されたかたちとしては、無限のかなたにあるのだけれども、それ自身を完成してゆくかたちとしては、無限な自己否定としての現在の過程にあるのだからである」(『般若心経の再発見』一四二ページ)「仮定はそれが仮定として自覚されるとき、それほ仮定のままで、真理である。

仮定が自己を仮定として自覚するということは、それは絶対的真理にむかって、いつでも自己を否定するという立場を確認することである。だから真理とは、絶対的真理にむかって、無限に自己を否定しっづけるところの仮定である。すなわち真理は仮定の過程である」(同書一四一ページ)

「唯物弁証法の学説が、絶対的な真理であるということは、もともとそれが矛盾の統一の上執しない学説、即ち絶対的な真理には到達できないという自覚の上にたって、つねに無限の発展過程として自己をあらわすところの学説だからである。だから唯物弁証法が真理であるというよりも、発展過程=自己否定の過程=としてあらわれる真理のすべてが、とりも直さず、唯物弁証法なのだといった方が適切である」 (同書一四三ページ)

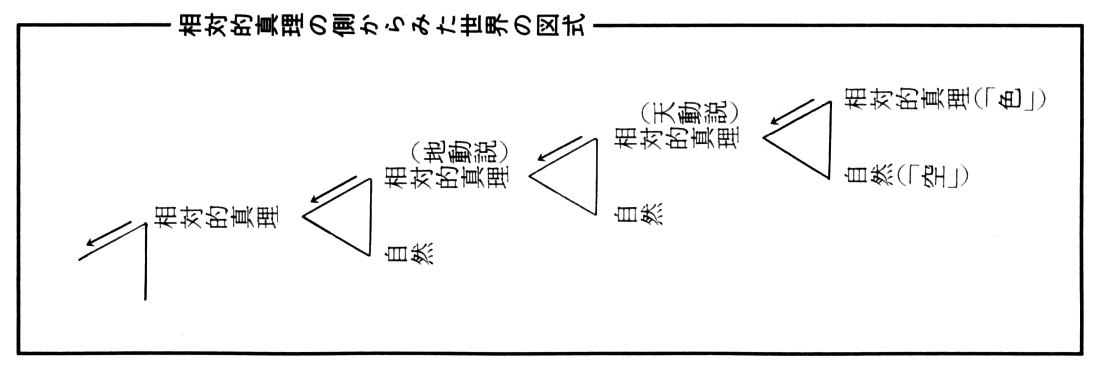

この関係を図示すれは、つぎのとおりである。相対的真理にはつねに客観的自然(絶対的真理)が照応している。また←印は、相対的真理(仮設)の絶えざる自己否定の過程をあらわす。

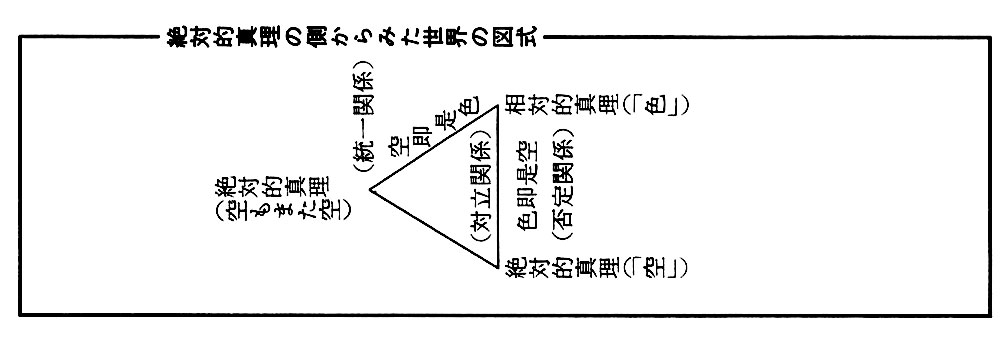

また、この関係を絶対的真理の側からみれはつぎのようになる。これほまさに般若心経が「色即是空・空即是色」と説く、論理そのものにはかならない。

この図からも分かるように、絶対的真理(または「空」)という概念には、ふたつの意味がある。ひとつは相対的真理と区別していわれる場合の絶対的真理であり、もうひとつは、そういう対立を止揚した統一概念としての絶対的真理である。すなわち「色」と「空」との対立を止揚した「空」(「空」もまた「空」なりとしての「空」)である。

智顕はこの絶対の関係をつぎのようにいう。「絶を論ずるは有門に絶して明かす。この絶をも又絶するは空門に約して絶を明かすなり」

和訳 絶対という言葉は、相対という言葉に対する相対的な言葉であって、この 絶対という言葉を否定したところに、真の絶対がある。

仏教では、相対的真理を世俗諦(たい)、または、言説諦(げんせつたい・註1)ともいう。世俗諦とは、世間的な常識を説いた真理ということであり、言説諦とは言葉で説明された真理ということである。

これに対して、絶対的真理を第一義諦、または、勝義諦(しょうぎたい・註2)という。第一義諦は、世俗諦に対する語で究極の真理という意味であり、勝義諦とは言語による表現を超越した真理ということである。

註1 諦とは梵語サチャ(sa−tya)のことで、「真」「実」「真実」とも訳されている。梵語の原意は「みずからをあらわすもの」ということであるが、存在が存在自身をあらわすことである。

註2 勝義諦は梵語パラマーク・サチャ(paramartha・Satya)のことであるが、勝義とは言葉を越えた絶対的なものという意味。

以上から相対的世界と絶対的世界、および相対的真理と絶対的真理の呼び方には、幾種類ものいい方があることが分かった。しかし、どの場合もいわんとしている内容は同じである。それをまとめるとつぎのとおりである。

相対的世界 此 岸 世 間 有 門 差別の世界

絶対的世界 彼 岸 出世間 空 門 平等の世界

相対的真理 世俗諦 言説諦 仮 設 仮 諦

絶対的真理 第一義諦 勝義諦空 真 理 空 諦

対立の世界 統一の世界

生滅の世界 不生不滅の世界

有為法 無為法

色 空

世界を相対的な側面と、絶対的な側面の統一物とみ、また真理を相対的真理と、絶対的真理との対立物の統一とみることは唯物弁証法における基本的な論理であり、仏教の世界観もまたこれと同じ論理のうえに立脚していることがこれでよく分かるであろう。

仏教では真理を相対的真理と絶対的真理のふたつに分けて考える考え方を二諦説というが、つぎに代表的な二諦説を紹介しよう。

▶二 諦 説

竜樹はいう。

諸仏は二諦によりて、衆生(人間をはじめすべての生物)のために法を説く。

一は世俗諦(相対的真理)を以ってし、二は第一義諦(絶対的真理)なり。

若し人、二諦に於ける分別を知る能わざれば、

即ち、深仏法に於ける真実の義を知らず。

(『中論』第二十四章 鳩摩羅什漢訳)

和訳 仏陀はみな、ふたつの真理にもとづいて教えを説かれた。ふたつの真理とは、ひとつは世間の常識的な真理であり、もうひとつは究極の立場からみた真理である。もし、このふたつの真理の道理が理解できないならば、その人は深遠な仏法のほんとうの意味が分からない人である。

また、彼の「空の哲学」を受け継いで、三論宗を大成した中国の偉大な思想家、吉蔵も二諦説をたて、真理を仮諦と空諦に分けた。また、天台大師智顗(ちぎ)は、真理を仮諦と空諦とに分けたのち、さらにこれを統一する中諦という概念をたてた。しかし、その本質は二諦説と同じである。また、華厳宗の祖、賢首(けんじゅ)大師法蔵(六四三・七一二年)は、真理を虚妄と真如に分け、真妄交徹の思想をとなえたが、これも二諸説である。

しかし、二諦説をとなえたのは仏教徒だけではない。中国人としてはじめて弁証法的論理を展開した老子(紀元前六、七世紀ごろ)も、二諦説をとなえている。

『老子』第一章にいわく、

道(「道」とは、真理のこと。)の道たるべきは常の道にあらず、

名の名づくべきは常の名にあらず、

名無きは天地の始め、名有るは万物の母、故に常に無欲なれば、もってその妙(「その妙」とは、自然の絶妙な調和のこと)を観、

常に有欲なれば、もってその徼(きょう・まぐれあたりの幸運をもとめる)(「その徼」とは、自然が多彩でめまぐるしいさま。般若心経の言葉を借りれば生滅、増減があり、浄不浄の区別があること)を観る、

この両者は同出にして異名(「この両者は同出にして異名」とは、「絶妙な調和の面と、多彩でめまぐるしい面とは、自然の二側面で、本来は同一であり、名前が異なるだけである」という意味。 )、

これ 同じく之を玄(「玄」とは、玄妙にして名づけようのないこと)という

玄のまた玄(「玄のまた玄」とは、「空』という言葉もまた空』である」というのと同じ。)、衆妙の門(「衆妙の門」とは、自然の実体が絶妙なこと)。

和訳

「真理は真理」、として語られたものは、もはやほんとうの真理ではない。また、名前も名前としてつけられたものはほんとうの名前ではない。名前で呼ばれる以前の姿が自然の実体であり、名前がつけられることによって万物の区別が生ずるのである。ゆえに分別をすてて、自然をありのままにみれば、自然の中に絶妙な調和があることを発見するが、逆に分別をもってみれば、ただめまぐるしく、そうぞうしい様子しかみえない。この両者(調和がとれた面と、めまぐるしい面)は同じであって、ただ名前が違うだけである。どちらも玄(「空」)と呼ぶしかない。しかし、その玄(「空」)もまた玄(「空」)と否定したと ころに、自然のはんとうの姿がある。

ではつぎに十二因縁の説明に移ろう。

▶十 二 因 縁

古代インドでは各種の縁起説があった。縁起説とほ、一定の因縁から一定の結果が生

じる、という考え」で、これをつぎの四つのパターンでいいあらわしていた。

これあれば彼あり。これ生ずるが故に彼生ず。

これなければ彼なし。これ滅するが故に彼滅す。

十二因縁もこの縁起説の一種で、これは釈迦が人間の一生の行為をつぎの十二の基本

的な因果関係で説明したものである。

無明→行→識→名色→六入→触→受→愛→取→有→生→老死

釈迦はブッダガヤの菩提樹の下で悟りを開かれたあと、その悟りの内容をつぶさに考

察され、それをどう表現したら世人に分かってもらえるであろうかと考えられた。しか

し、それはきわめて複雑難解であり、従来の学説にほまったくみられないものであった

から、この法を説いてもおそらく世間の人たちには理解されないだろう、と一時はこれを説くことを断念しょうとされたほどであった。しかし、たとえ卑近な例によってでも、自分の悟りの内容を伝えるべきだと思いなおされ、考えられたのがこの十二因縁である。したがって、この十二田縁には当時のいろいろな学派の用語や、概念が混ざっている。また十二因縁は、方便であるからその後いろいろな解釈が生まれる原田となった。

▶一、無明 アヴィジャー(avidya)

煩悩(ぼんのう)にとらわれ、仏法の根本が理解できない状態

無明は梵語でアヴィジャーといい、a・は「無」とか「不」という否定語。vidyaは「学問」「知識」という意味である。小乗仏教では、この無明を「無知」または「無知にもとづく本能的欲望」、あるいは「迷い」と解釈している。そしてこの「無知な欲望」、すなわち、煩悩が人間の根本的な因で、それがつぎつぎといろいろな業(行為)に発展し、その業がまた因となって、さまざまな苦しみを生み出している。したがって、この無明を断ち尽くすことが悟りに至る道だという。

しかし般若心経では、この解釈のうえにたった無明は存在しないという。したがって、無明を断ち尽くすということも存在しないという。とすれば悟りに至る道もないということになる。ならば釈迦はいったいどういう意図をもってこの十二因縁を説いたのであろうか。

釈迦が説いた無明は、ただ明らかならざるものという意味で、それほ前に根因の説明のところで述べた生命の流れのことである。今日でこそ原始生命に始まる進化の過程や、発生のメカニズムや、遺伝のしくみはかなりのところまで明らかになり、一般的常識にすらなっている。しかし、こういう進化論や、発生学や、遺伝学や、細胞学や、分子生物学などの知識のなかった古代においては、人間存在の根因たる生命の流れは、ただ「明らかならざるもの」としか表現のしようがなかったのである。 その証拠に、『父母恩重経(ぶもおんじゅうきょう)』 にも、「人のこの世に生まるるは無明を因とし、父母を縁とせり」といっている。

また天桂禅師は、つぎのように説明している。

「この無明について、竜樹菩薩は『大智度論』の中で、無明には六種類の解釈があるが、具足無明という解釈が正しいといっておられる。

アジャンタ石窟洞全景

具足無明というのは、ふだんあまり聞かない説である。無明といえば小さいときからなんとなく悪いことのように思い、悪いものでも積もり積もったもののように思っている。しかしそうではない。無明というのほ自心を知ったか知らないかの違いだけで、知らないからといって知らない心が凝り固まって、無明というものになったのでもなく、また知ったからといって、無明という心がとけるというものでもない。ただ、自心がはっきり自覚できたとき、今まで知らなかった無明の実性が、実はそのまま仏心だったということが明らかになるまでである。これを無明即明といい、必ずしも無明を開いたから明になった、というようなものではない。しかし、自心を知らないから無明と明とがへだてられて天地の差となるのである」

註 天桂禅師はよく「自心」という言葉を用いているが、これほたんなる自己心という意味ではない。自己が自己を否定して、天地自然の法則とひとつになったときの心のことである。

道元禅師はこれをつぎのようにいっている。

「仏道をならうというは、自己をならうなり、自己をならうというは、自己を忘るるなり、自己を忘るるというは、方法に証せらるるなり」(『現成公案」)

二、行 サンスカーラ(samskara)

行とは、存在を「行くもの」として、たえず変化し、発展しているものとしてとらえたもので、生成のはたらきのことである。

人間についていえば、行為のことになるが、この行為は人間が成人してからの意識的行為のことだけでなく、まだ物心つかない幼児の無意識行為もいう。たとえば、泣いたり、ねむったり、母親のお乳を飲んだりするのもこの行である。また、胎児が母親の胎内にいるときの活動もそうであるし、人類が長い進化の過程で、実践し、体験してきたこともそうである。

仏教でいう業(ごう)とは、この行をそれがおよぼした結果からみたものである。ゲーテが「初めに行ないありき」といったのと同じであろう。

▶三、識(しき) ヴィジェニャーナ (Vijnana)

識とは、「知識」 のことであり、「経験」 のことである。行が因となって知識が発生することをいう。しかし、この知識はまだ完全に概念化された知識のことではなく、経験知のことである。幼児は、「ものいわぬころの体験が、言葉の爆発的な飛躍を用意する」といわれるが、その体験のことである。

▶四、名色(みょうしき) ナーマ・ルーパ (nama-rupa)

名色とは、「概念」、「概念知」または、「言葉」 のことである。ナーマとは名前のことであり、ルーパとは存在、つまり色のことである。そこから名色と漢訳された。『ヨーガ・スートラ』 (ヨーガの体系書)には、分別知(ヴィカルパ)という語があり、この語を定義して、「分別知とは言葉のうえだけの知識にもとづいたもので、客観的対象のないものである」と述べているが、名色もこれに似ている。

▶五、六入(ろくにゅう) シャド・アーヤクナ (sad-ayatana)

六入とは知識成立の根拠のことである。シャドは数字の「六」、アーヤクナは本来は「すみか」、「場所」の意であるが、中国では「入」または「処」と訳している。仏教の認識論上の用語で、眼・耳・鼻・舌・身・意の六根と色・声・香・味・触・法の六境を十二入または十二処というが、ここでは六根だけを指して六入といった。

▶六、触(そく) スパルシャ(sparsa)

触とは接触のことである。感覚器官が外界の物に接触すること。

▶七、受(じゅ) ヴェーダナー(Vedana)

受とは感受のことで、感覚器官が外界からの刺激を感受し、知覚すること。

▶八、愛 トリシュナー(trsna)

愛とは人や物に対する愛着、愛欲のことで、感覚の快、不快から生ずる。

▶九、取(しゅ) ウパーダーナ(upadana)

取とは自分のものにしたいという執着のこと。愛着が高まればなんとかしてそれを手に入れたいという執着が起こる。

十、有(う) バーヴァ (bhava)

有とは、所有・存在のこと。事物は因縁によって生じたものであり、本来無であるにかかわらず、執着心の高まりによって事物は、存在するものという固定観念が生まれる。

▶十一、生(しょう) (jati)

生とは、事物の生起・生成のことである。事物は本来不生不滅であるにかかわらず、事物は有であると考える結果、有は生じたものであるという観念が生まれる。

▶十二、老死 ジャラー・マラナ(Jara-marana)

老死とは、衰滅のことである。事物は本来不生不滅であるにかかわらず、生という観念が生じた結果、滅という観念が生じるということである。

註 この十二因縁は、釈迦が菩提樹の下で悟りを開かれた直後に考えられたものであり、また世俗的真理(方便)として考えられたものであるから、純理論的であるとはいいがたい。この十二因縁がもととなってのちに色・受・想・行・識の五蘊(ごうん)が体系化された。

▶苦集滅道(くじゅうめつどう)

苦集滅道は、釈迦がベナレスの鹿野苑(ろくやおん)において五人の比丘(びく・所定の戒を受けて仏門に入った男子修行者)たちに説かれた教えである。のちにこれを四諦(したい・迷いと悟りとの因果を苦・集・滅・道の四つに分けて説明したもの四つの真理)、または四聖諦(ししょうたい・四つの聖なる真理)と呼ぶようになった。

一、苦 ドゥッカ(duhkha)

苦とは、この世は本来苦の世界であるという教えである。この教えをのちに苦諦(くたい・苦の真理)とも呼ぶようになった。人間にはどうしても逃れることのできない四つの大きな苦しみがある。それは生、病、老、死、である。これを仏教では四苦といっている。このうち、病、老、死については説明するまでもないが、生の苦しみとはいったいなんだろうか。これは人間の三大本能から生ずる苦しみであり、食欲、性欲、睡眠欲である。人間はこれがみたされなくては苦痛を感じる。しかし、この生の苦しみは、ほかの苦しみと違って、それが充足される過程では逆に喜びの原因にも変わるという特質をもっている。

仏教では、このほかにさらにつぎの四つの苦をあげている。

愛別離苦(あいべつりく) 身内の人や愛する人と別れるときの苦しみ。

求不得苦(ぐふとくく) 求めるものが得られない苦しみ。

怨憎会苦(おんぞうえく) 怨みや憎しみに出会う苦しみ。

五陰盛苦(ごおんじょうく) 五陰とは、色・受・想・行・識の五蘊のこと。これらの五蘊が活発になって起こる苦しみ。たとえば目・耳・鼻・舌・身の感官から起こってくる各種の欲望や、色・声・香・味・触など対象から起こってくる欲望や、各種の知識から生まれてくる欲望である。

前の四苦と後の四苦を合わせたものを、八苦といい、世間でよく「四苦八苦する」というのはここから出た言葉である。

▶二、集 サムダヤ (samudaya)

集とは集諦(しゅうたい)ともいい、人間のこれらの苦しみは、もろもろの煩悩や業が集まって生まれたもので、その煩悩や業は、十二因縁が因になって生まれたものであるという。竜樹は『因縁心論』の中で、十二因縁をつぎのように煩悩と業と苦の三つに分類している。そして煩悩から業が生まれ、業から苦が生まれ、苦からさらに煩悩が生まれると説明している。

煩悩(1、無明)→業(2、行)→苦(3、識、4、名色、5、六入、6、触、7、受)→煩悩 100(8、愛、9、取)→業(10、有)→苦(11、生、12、老死)

三、滅 ニローダ(nirodha)

滅とは滅諦(めったい・執着を断ち苦を滅することが悟りの世界であるということ)ともいい、人間がこれらの苦から逃れて悟りの世界に至るためには、この十二因縁の因を断ち尽くしてしまわなければならないという教えである。

四、道 マールガ(marga)

道とは道諦(どうたい・煩悩を滅して涅槃(ねはん)に至るために正しい修行を行わねばならないという真理)ともいい、十二因縁を断ち尽くし、煩悩や業を消滅させるためには、つぎの章に述べる八正道を実践しなければならないという。

90

の関係>.jpg)