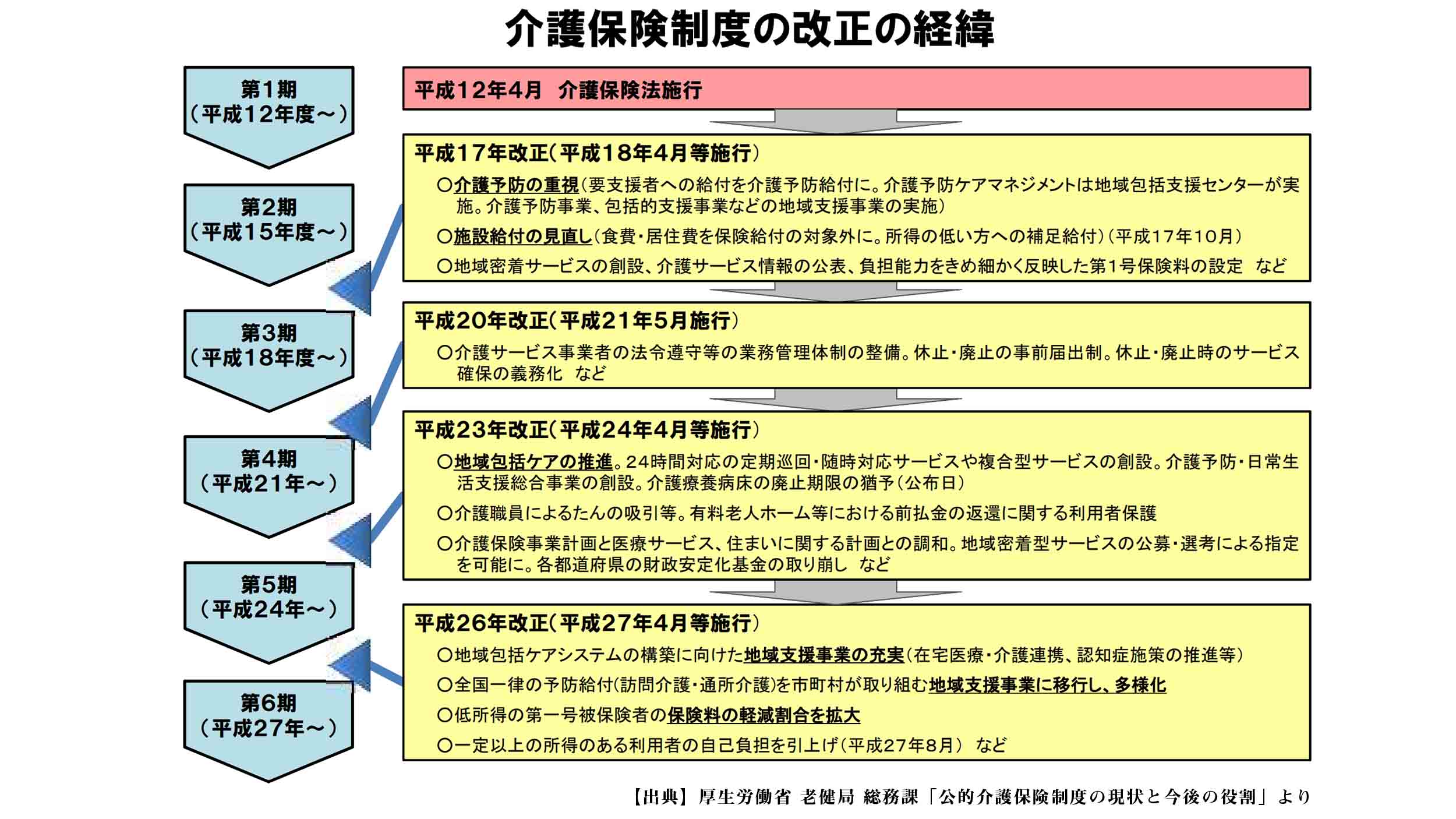

■介護保険、きしむ約束

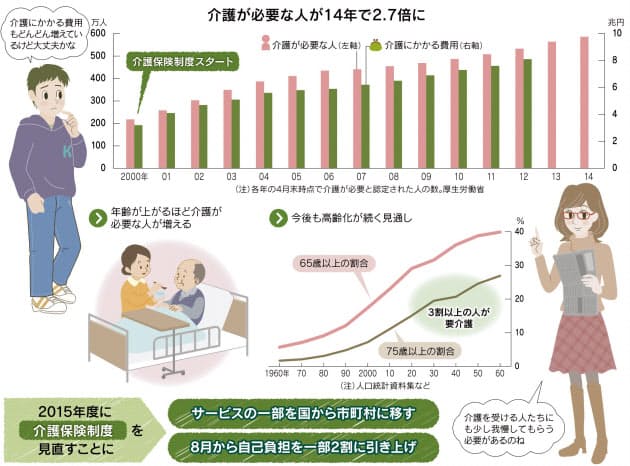

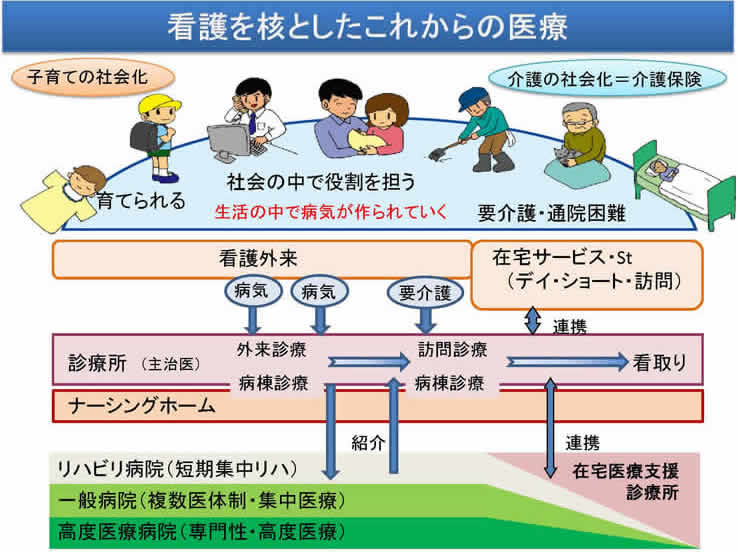

介護。この言葉を誰もが口にするようになったのは平成になってからだ。介護が必要な高齢者を家族まかせにせず、社会全体で支える「介護の社会化」を掲げて誕生した介護保険は、人々の暮らしも意識も変えた。しかし今、世界一の超高齢化と人口減少が同時に進むこの国で、その理念と約束が揺らぐ。介護をどう支えるか。課題の答えは簡単には見えない。

■「家でみるのが美風」から「社会全体で担う」意識に

親や配偶者の介護に直面する家族向けに書かれた本の多くには、こんな心構えがつづられている。

「家族で抱え込まないで」「介護はプロに任せて」

だが、介護保険ができる前の昭和の日本に時計の針を戻すと、家族が直面する状況は、今とはまったく違っていた。

「認知症の人と家族の会」(本部・京都市)で、昨年6月まで37年にわたって代表を務めた高見国生さん(75)には、決して忘れられない医師の言葉がある。

「これは老人性痴呆(ちほう)(認知症)で、治りません。おうちでみてあげるしかないでしょう」自宅で介護していた母親の失禁に困り果て、病院に出向いた1970年代後半のことだ。高見さん夫婦は共働きで、生後間もない長女の育児も重なった。高齢者施設で一時預かりをしてもらえないか。相談した福祉事務所の返事はこうだった。「『ぼけ』は手がかかるからあきません」

自分で家政婦を雇って母親を支えるしかなかった。「福祉サービスは皆無で、どこにも頼れなかった」介護が必要な高齢者の増加は、すでに大きな課題だった。当時の国の方針は「日本型福祉社会論」と呼ばれ、老親の世話はできるだけ同居家族にゆだね、福祉費の増大をおさえようという路線だ。78年版の厚生白書は、老親と子の同居を「福祉における含み資産」だと言い切った。

高見さんらは80年、「家族の会」を立ち上げた。家族の苦渋と涙。「(親には)早く死んでほしい」。国が唱えた「日本型福祉社会」のほころびは、家族の犠牲で覆い隠されていた。高見さんたちは以後、訴え続けた。「もっと社会の手を、もっと政治の光を」

年老いた親との子どもの同居率は下がり続け、「含み資産」は目減りした。家族では介護を担いきれず、環境が良いとは言えない老人病院に親を託す「社会的入院」が問題となった。

平成に入り、厚生省が94年、「高齢者介護対策本部」を設けた。ここから介護保険の本格的な検討につながっていく。

家族での介護を美風とする考え方は根強かった。「高齢社会をよくする女性の会」の調査によると、96年度の時点で、全国の市区町村の約3割に「家族介護者表彰制度」があった。そして、「寝食を忘れ」「昼夜いとわず」などと献身をたたえられた介護者の多くは、息子の配偶者、いわゆる「嫁介護」だった。

96年には「介護の社会化を進める一万人市民委員会」ができ、市民の側から制度づくりへの提言も活発化し、97年、介護保険法が成立した。

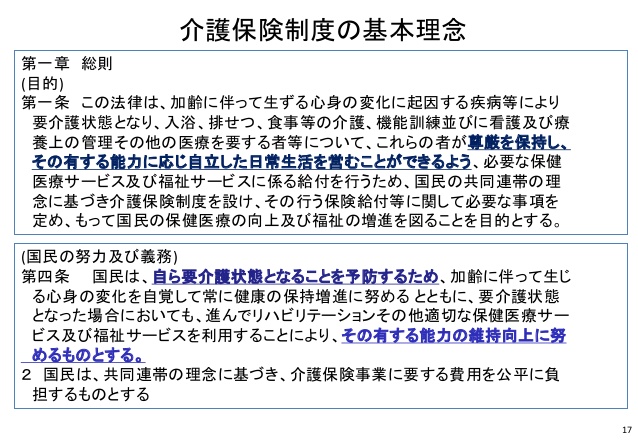

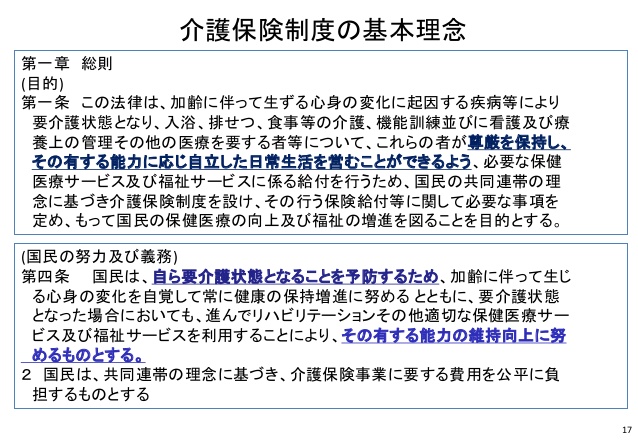

40歳以上が加入して保険料を納める。1割の自己負担を除いて、費用の半額を保険料、半額を公費(税金)でまかなう基本骨格で制度ができあがった。

施行目前の99年秋、当時の亀井静香・自民党政調会長が「子が親を介護する美風を損なうような制度は問題がある」と制度見直しを求めるなどの「波乱」があったものの、制度の骨格は変わらず、介護保険が動き始めた。2000年4月1日。日本の家族のあり方を変える大きな転機となった。

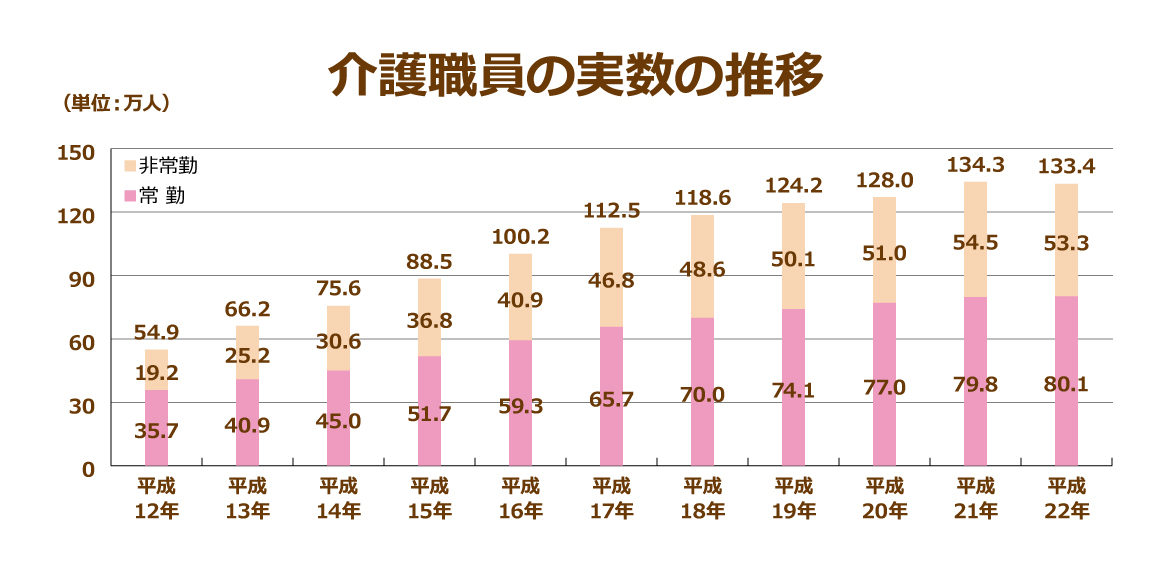

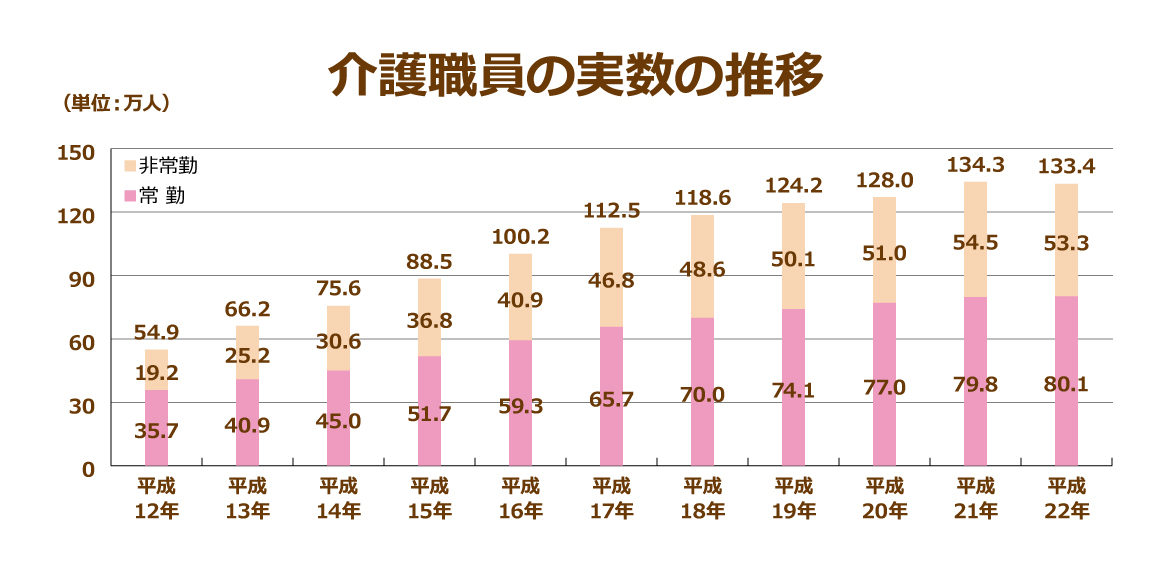

介護保険法が成立、施行された90年代後半から00年代初頭の日本は、バブル経済の崩壊、金融危機と続く苦境のさなかにあった。そうしたなかで、新制度によって財源が確保され、介護サービスが整った。「就職氷河期」の雇用情勢ゆえだとの見方もあるが、のちに待遇の低さが問題となる介護職員も着実に増えた。

受けられるサービスには「要介護度」に応じた限度があるし、介護の負担や苦悩が消えたわけでは、もちろんない。ただし、家族に押し込められていた介護という問題は、社会のあちこちで「見える化」した。遠距離介護、介護離職なども、当たり前に語られる言葉になった。

■変化する「家族のかたち」、必要な支え圧迫する改正

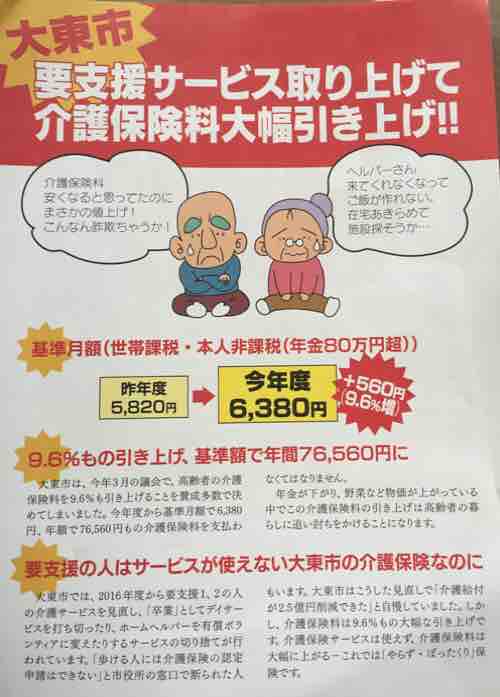

「介護保険制度は、充実されるどころか、後退の一途」「介護の実態を無視した『利用制限』の動きは目に余る」

介護保険スタートから19年目の今年6月。「認知症の人と家族の会」は京都市で開いた総会で、国による一連の制度見直しを強く批判した。社会全体で高齢者の介護を担うという理念の揺らぎへの懸念は深い。「家族のかたち」の変化は驚くべき速さで進んでいる。

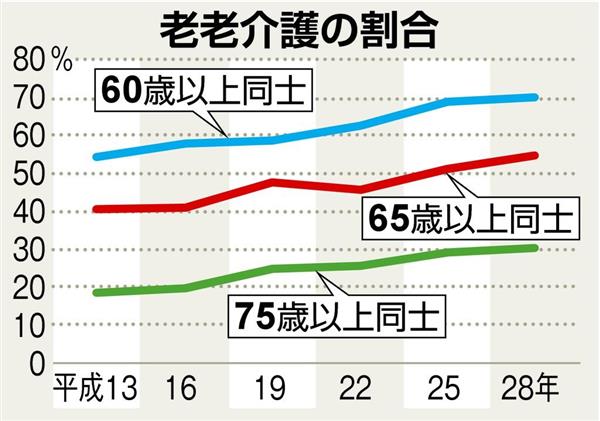

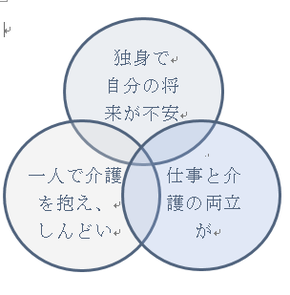

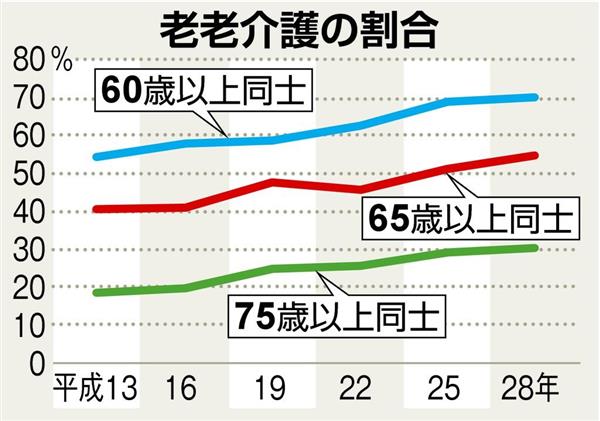

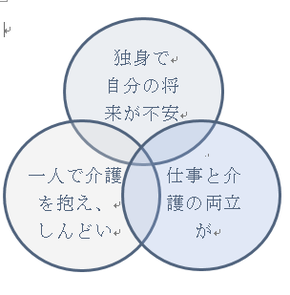

要介護者と同居する主な介護者がともに75歳以上の「老老介護」は3割超。未婚率上昇などを背景とした「シングル介護」も課題となる。両親の同時介護、晩婚・晩産化にともなう育児と介護の同時進行といった「ダブルケア」も顕在化している。

特定の家族に負担が集中するリスクは高まっている。同居家族がいない独居の要介護・要支援者の割合も、制度スタート期の2倍近い29%に増えた(2016年)。

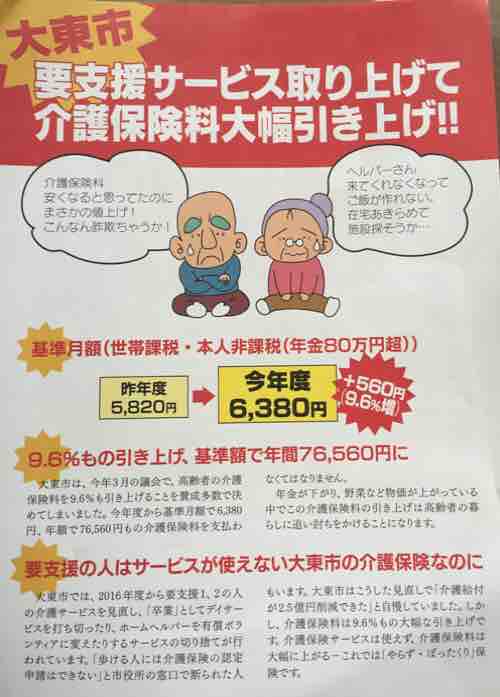

「介護の社会化」を強めねばならない局面だが、国の財政難という壁がたちはだかる。繰り返される見直しの方向は、負担増とサービス縮小だ。

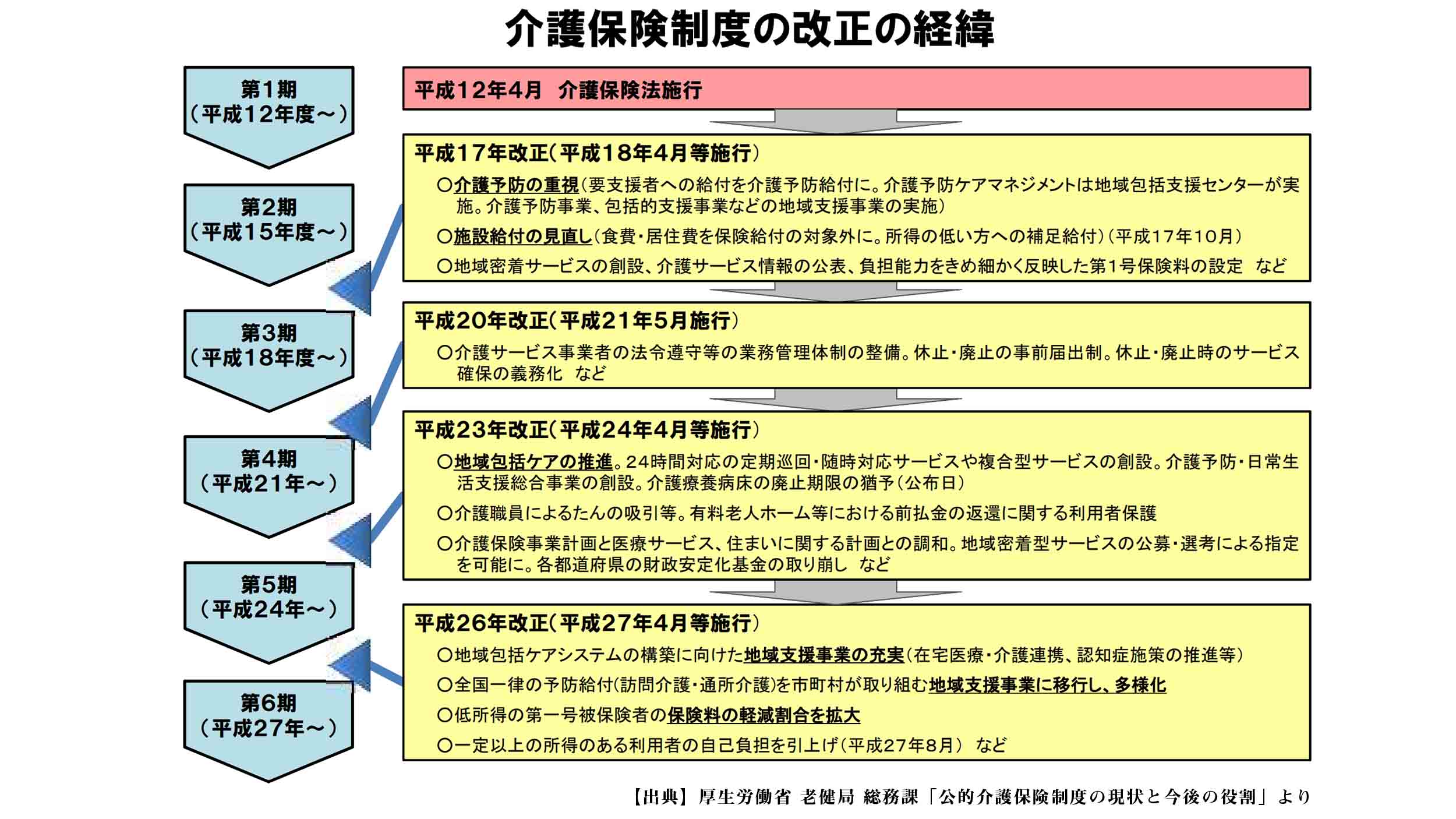

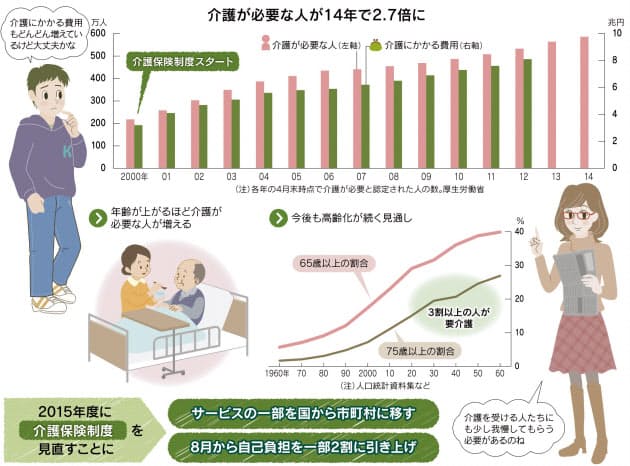

原則1割だった利用者負担は、15年8月から一定所得以上の人は2割に。さらに所得のある人は今夏から3割になった。特別養護老人ホームの新規入居は、15年度から要介護1~5のうち原則「要介護3」以上に絞り込まれている。

この10月からは、掃除や調理など生活援助サービスの利用回数が多い場合は、ケアプランを市町村に届け出てチェックを受けなければいけないことになる。

「制度を持続させるためだ」というのが国の説明だ。厚生労働省の初代老健局長で長崎県立大特任教授の堤修三さんは、介護保険の変質を懸念する。

「介護保険は、保険料の対価として必要なサービスを公平に給付するという契約、約束だ。しかし近年の制度改正は約束違反を繰り返している。約束をないがしろにすれば、制度への信頼が崩れてしまう」

介護保険制度実施推進本部事務局長などを歴任し、介護保険の「老兵」と自称する堤さんが「特に問題だった」と言うのが、特養入居などの給付対象の縮減だ。

「団塊の世代の被保険者は、いまのサービスを80歳、85歳になったときに受けられると期待し、高い保険料を払っている。改正のたびにサービスが消えていけば、『掛け捨て』が増え、保険料負担のメリットは失われる。『逃げ水介護保険』と言われかねない」制度のきしみは次第に大きくなっている。

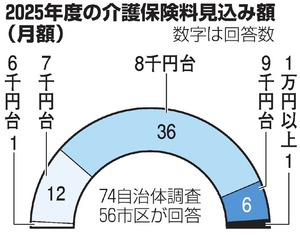

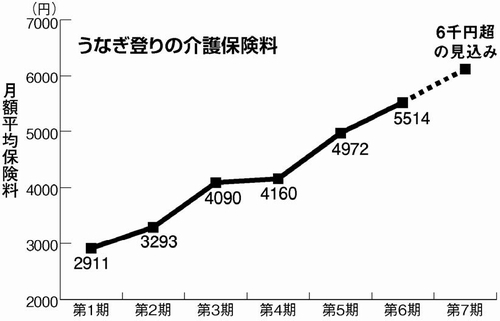

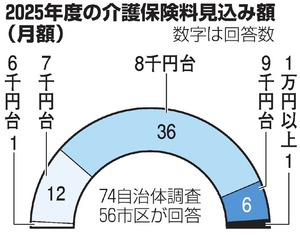

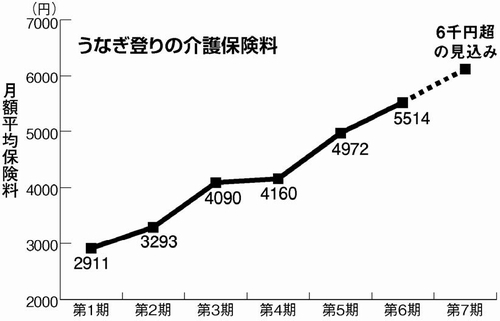

3年に1度見直される65歳以上の人たちの介護保険料(全国平均の基準月額)は、2911円(2000~02年度)が18年度からは5869円に値上がりした。創設当初、永田町や霞が関で上限だと意識された「月額5千円」を超えた。

指定市で最も高い大阪市では、この4月から1千円以上値上がりして月8千円に迫った。「もう限界。介護保険料を払うため食費や外出を減らして、高齢者がひきこもる事態になる」。保険料は年金からの天引き、暮らしへの圧迫を逃れられない。そんな高齢者の切実な声も聞いた。

第1号保険料. 21% 高齢者の. 介護保険料. 負担分. 国庫. 負担分. 20+5% 第2号保険料. 29% 第6期から第1号22%、第2号28%に. 45.

担い手の確保もあやうい。北海道のあるケアマネジャーは「(介護保険の)新規利用者のためにホームヘルパーを事業所に依頼しても、軒並み『人手不足で対応できません』と言われる。必要なサービスが組めない」と声を落とす。

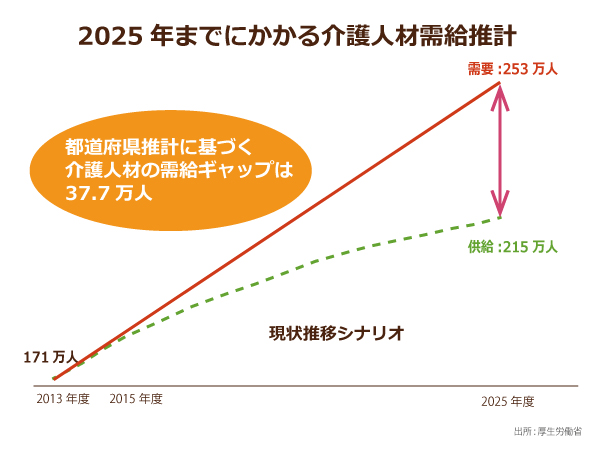

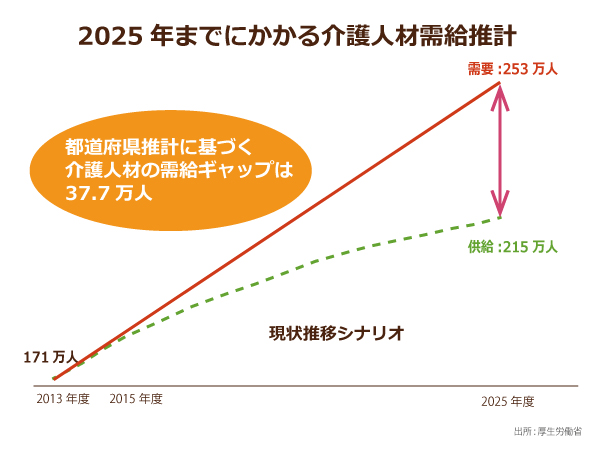

厚労省によれば25年度に必要な介護人材は約245万人。この先50万人規模で増やさねばならない。

少子高齢化危機の第1幕、日本は介護保険創設という社会保障の大改革で対処した。いま急坂を転げ落ちるような人口減という第2幕を迎えている。

誰が介護を担い、そのお金をどう負担するか。制度創設時の重い問いが、ポスト平成に向けて、再び突きつけられている。私たち一人一人に。

■半制度的な人材確保も選択肢に

「高齢社会をよくする女性の会」理事長・樋口恵子さん

介護保険はなぜできたのか。高齢者介護の財源捻出という国の思惑があったことは事実でしょうが、それが国民のニーズと一致していなかったら、つぶれていた。介護保険はやはり、介護にあえぐ国民の、特に女たちの願いがつくったと言うべきでしょう。

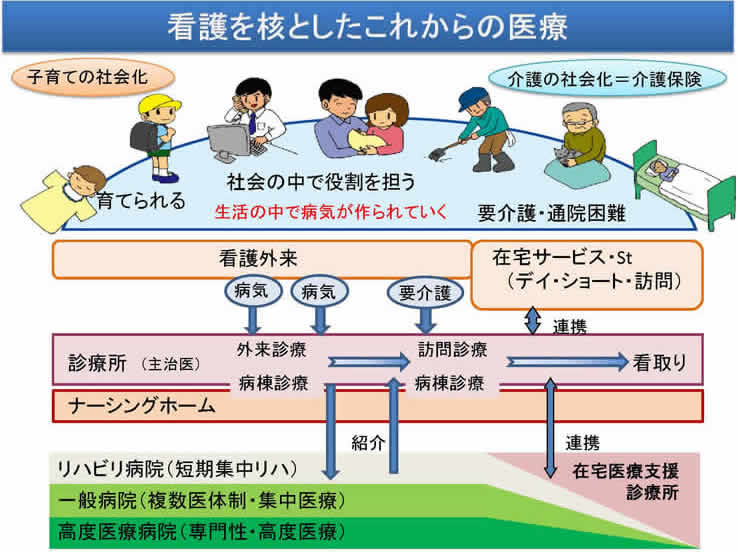

「介護の社会化」といっても社会が全部やるわけではありませんが、全て家族が担わされていた時代からすれば大きな変化です。制度ができることをあなどってはいけません。人の意識が変わるからです。家族ではない、制度と地域で結ばれた人々が、要介護の人を支え合う。そんな社会に踏み出せるかどうかは、21世紀に日本社会がきちんと存続できるかどうかの試金石だったと思います。

介護保険はよくやってきたと思いますが、今後は家族がいない高齢者が増える「ファミレス(ファミリーレス)社会」になります。介護職員は足りません。このまま進めば、ケアする人がいない家で、野たれ死にならぬ「家(や)たれ死」する要介護者が続出する。担い手枯渇、負担増の限界で介護保険は破綻(はたん)し、日本は「第二の敗戦」を迎える恐れがあります。その危機感が政府にも不足しています。

介護職員の待遇改善は不可欠だし、高齢者や外国人も貴重な人材です。それでも足りない。極論かもしれませんが「半制度的な福祉就労」の導入が必要だと私は考えています。期間を限定したうえで、中高年や学生ら幅広い国民に介護の支え手になってもらうのです。ケアは社会の循環のために絶対に必要な営みです。思い切った手を打たないと人生100年時代は乗り切れません。

評論家。介護保険の基本骨格を検討した厚生省の研究会に参加。

■私と平成 編集委員・清川卓史(49)

「一万人市民委員会」で共同代表。

初めて本格的に介護の取材をしたのは、介護保険法が成立したころだ。山形支局員、まだ20代だった。

当時51歳の女性が、認知症の義母を介護する様子をつぶさに、黙って、見せてくれた。義母が外出せぬよう、2人の手と手をひもで結んで床に就いたとも聞いた。

現実は重い。何もできない自分にがくぜんとした。介護についてもっと知るために、施設で実習をして介護福祉士の資格をとった。介護保険が始まった2000年度だ。

来春には50代となる。取材者ではなく当事者となる日がいつ訪れてもおかしくない。自分が認知症になるかもしれない。認知症の人たち、介護家族の人たちの言葉や生き方を、もう一度深くかみしめなければいけないと感じている。