栄西と臨済禅(別冊・太陽)

■栄西の生きた時代

■栄西の生きた時代

栄西が生きた時代はすでに「末法の世」を迎えていた。彼が所属した叡山では本覚(ほんがく)論のような現実肯定思想が流行し、顕密仏教(顕教と密教を併せたもの。本来は仏教の教相判釈における二分法であるため、仏教そのものを指すことになる。ただ顕密仏教、顕密体制という場合、体制側、国家側の官僧の系譜を引くものを指し、いわゆる鎌倉新仏教を含まないことが多い)の僧侶たちは釈迦以来の実践すべき戒律・禅定(ぜんじょう・仏教で心が動揺することがなくなった一定の状態を指す)・智慧(三学)のうち、智慧(教学面)に偏重する時代であった。これは仏教研究の深化をうながし優秀な学僧を輩出するいっぽうで、戒律や禅定といった実践面の軽視、授戒(戒法を授けていただくことですが、この場には、授ける人と、授けるものと、受ける人がいます。 授ける僧を戒師といい、授けるものとは菩薩戒という戒であり、戒を受ける人を戒弟といいます。そして、戒法を授けていただいた証として「血脈」を頂載します)や安居(あんご・それまで個々に活動していた僧侶たちが、一定期間、一カ所に集まって集団で修行すること)などの諸儀礼も形骸化していたことを意味していた。

このようななか、顕密仏教の優秀な僧侶による鎮護法会(政府が仏教を利用して内政の安定を図ろうとした政策、または、仏教には国家を守護・安定させる力があるとする思想をもつ僧侶・檀信徒の集まり)で守護されていたはずの国内の和平は、大飢饉や地震、源平の争乱(治承二寿永の内乱)によって壊された。顕密仏教による「王法仏法相依論」は相次ぐ天災や内乱でもろくも崩れ去ったのである。

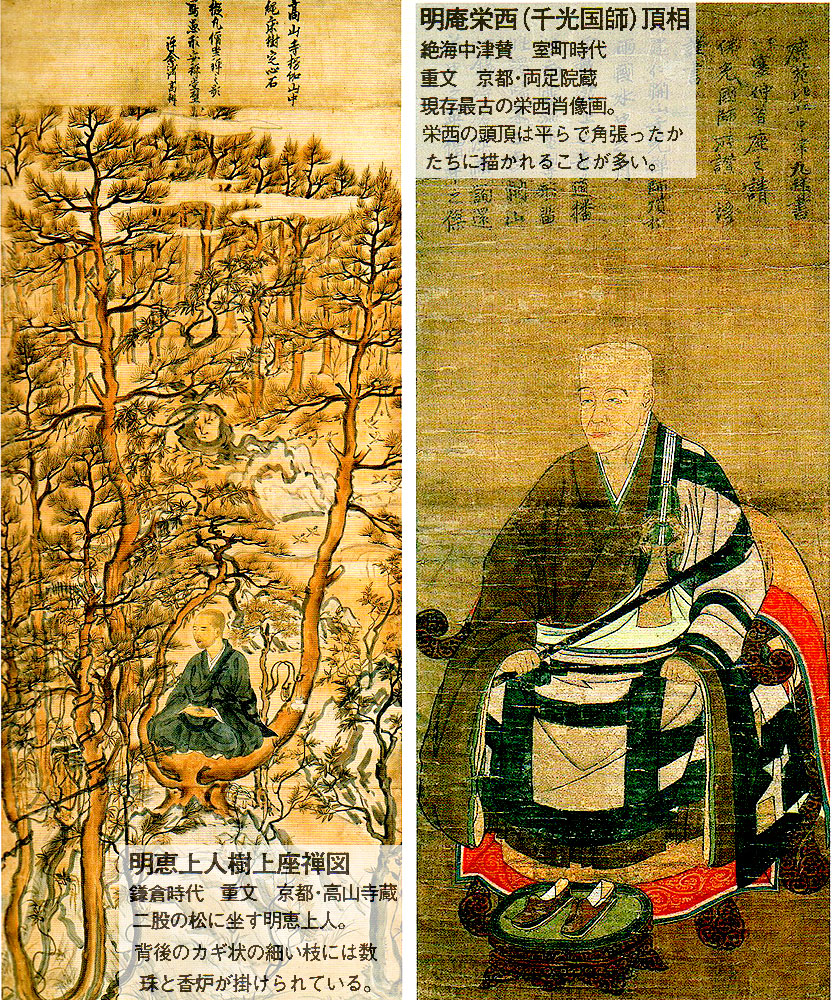

このような状況はなぜ起こつてしまったのか。鎌倉時代に勃興する新たな仏教運動はこの内省から出発した。その運動の一つが栄西や俊芿(しゅんじょう)・明恵などにみえる三学中の「戒」「定」の復興であり、法然やその門流による「行」の実践である。立場を異にしたが、彼らの運動は「末法の世」における僧侶たる自身の在り方を問いただそうとする点で共通していた。

前者の僧侶たちが志向した「復興」は、やがて大陸仏教の「禅宗」「律宗(仏教において守らなければならない道徳規範や規則の戒律の研究と実践を行う仏教の一宗派)」の移入による「刷新」として華開くことになるが、この志向を可能にしたのが、日宋貿易による僧侶の渡宋であった。彼らが死を賭してでも実見し、実践すべき理想的な仏教の姿がそこに存在したのである。

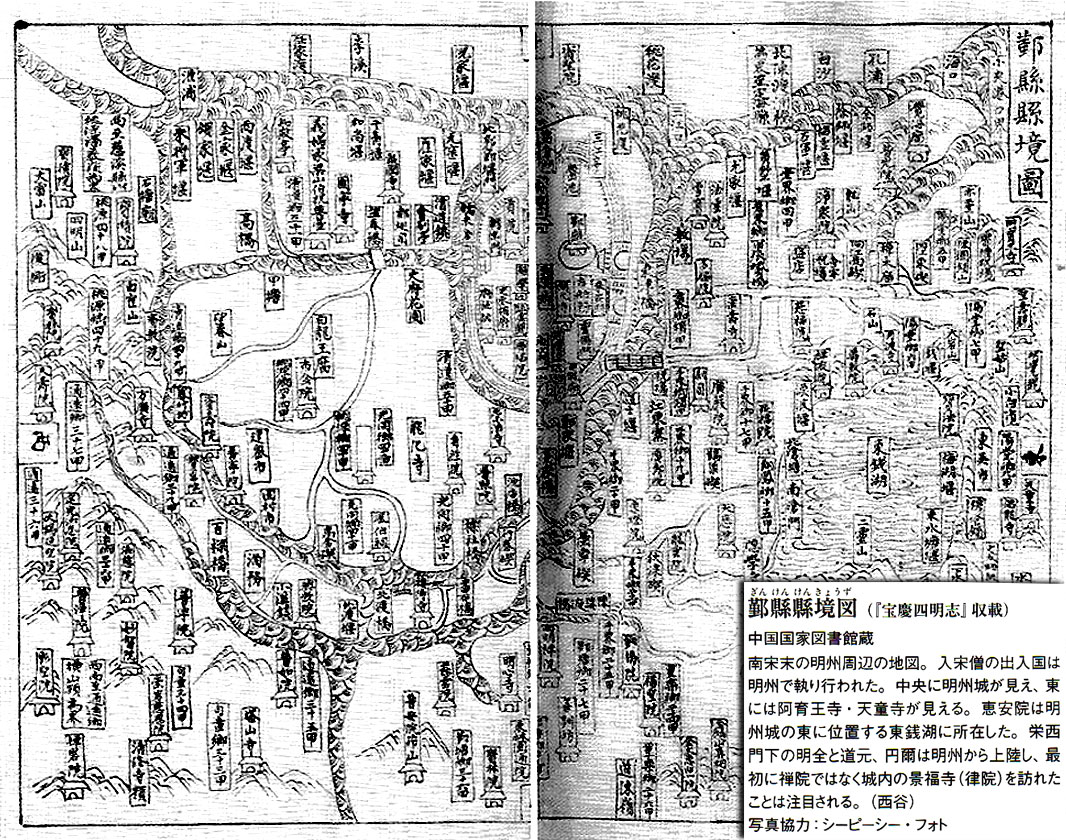

当時の大陸は北宋が滅亡し、南宋が誕生した時期にあたる。南宋は成立後も金の侵攻を受けて不安定な状態だったが一一六四年の和議により一時的な和平が保たれた時代である(一二〇六年まで)。北宋滅亡に伴う国都移転は、エリート官人(士大夫・したいふ・中国の北宋以降で、科挙官僚・地主・文人の三者を兼ね備えた者)の多くが江南地域で活動することを意味し、彼らと南宋僧たち、さらには入宋僧との交流が、この地域の仏教を新たに華開かせた時代でもあった。

▶僧侶と宋人の交流

当時、宋商人を介して博多や太宰府を中心に大陸のさまざまな情報や文物(唐物)が移入されていた。博多津の唐房(とうぼう・チャイナタウン)には多くの宋人が暮らしており、宋地のネットワークとも密接な連携を有していた。

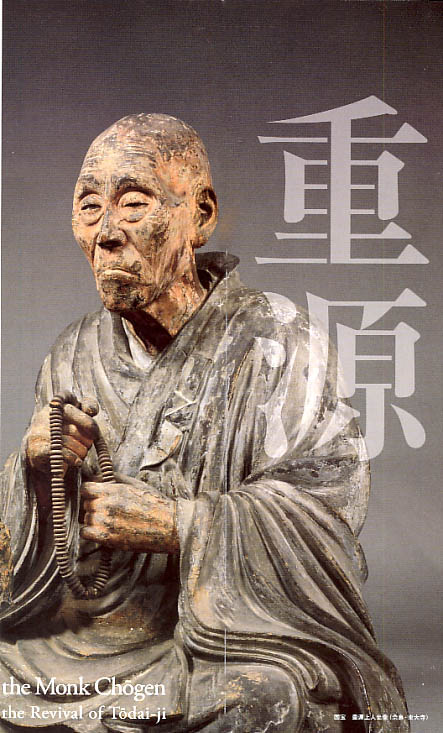

僧侶は宋人のネットワークを頼りに入宋し、宋人は僧侶を有力な取引相手にして新たなネットワークを構築することを望んだ。李宇(りう)・張国安(ちょうこくあん)などに代表される栄西周辺の宋人は、叡山僧などの中央宗教界とのネットワーク構築に成功した一例である。李宇は「入唐三度聖人」重源とも取引していたことからも、栄西や重源は宋人とのネットワークを構築することで、自身が入宋せずとも、唐物を輸入できる環境を手に入れていた。

やがて、僧侶と宋人のネットワークは公武政権を巻き込んで阿育王寺舎利殿(あいくおうしゃりでん)・天童山千仏閣や東大寺などの造寺修造事業へと展開し、鎌倉時代初期には、このような宋の技術集団が入宋僧の周辺で活動する時代となっていた。

▶入宋僧が体験した南宋仏教

入宋僧が体験した南宋の寺院は、伽藍をはじめ寺院制度や出家生活の規則など、すべてが日本と大きく異なっでいた。

南宋の仏教は、国家統制下で多くの僧侶が師を求めて諸国を進行し、寺院側はそれを受け入れる「十方寺院」体制をとっていた。そのため住持(長老)は仏法の教示のみならず、寺院経営の才を必要とし、寺院側は有能な僧侶を住持として招聴することでその繁栄を得た。住持任命は寺院からの申請後に公権力により決定され、それは師弟や法流にかかわらず諸方から優秀な僧侶を任命する制度として確立していた(十方住持制)。

.jpg)

二度目の人宋で栄西は天台山万年寺で虚庵懐敞(きあんえじょう・生没年不詳)に臨済禅を学び、二カ年ほどで虚庵懐敞とともに天童山景徳寺に移るのは、まさに十方住持制による住持就任にほかならず、入宋僧が容易に寺院に参学できたのはこの体制によるところが大きい。他方、寺院側が入宋僧に修造事業の援助や仏典の逆輸入などの作善(見返り)を求めた一面も看過すべきではない。

寺院制度は主として律院・禅院・教院に分かれていた。僧はそれぞれ律僧・禅僧・教僧として寺院に所属し、一つの教義のみを専門に修学するのではなく、それぞれの立場から三学を実践することを旨とした。思想的な相違はあったが、祝聖(しゅくしん・皇帝の寿命無窮を祈意)をはじめ安居(それまで個々に活動していた僧侶たちが、一定期間、一カ所に集まって集団で修行すること)や布薩(ふさつ・仏教において、僧伽(僧団)に所属する出家修行者(比丘・比丘尼)達が、月2回、新月と満月の日(15日・30日)に集まり、具足戒(波羅提木叉)の戒本を読み上げ、抵触していないか確認、反省・懺悔する儀式)などの儀礼やその作法、戒律に準じた出家生活の規則などはほとんど三院とも共通しており、多くの僧が院を越えて互いに寺院間を往来し修行生活を送る環境が整っていた。

入宋僧はこのような仏教世界に身を投じ、遊行僧として諸寺院に参学し、三学僧とし修業生活を体験したが、そこには、南宋仏教を介して釈迦時代の理想的な仏教への回帰の眼差しが存在していた。

▶人宋僧がもたらした南宋仏教

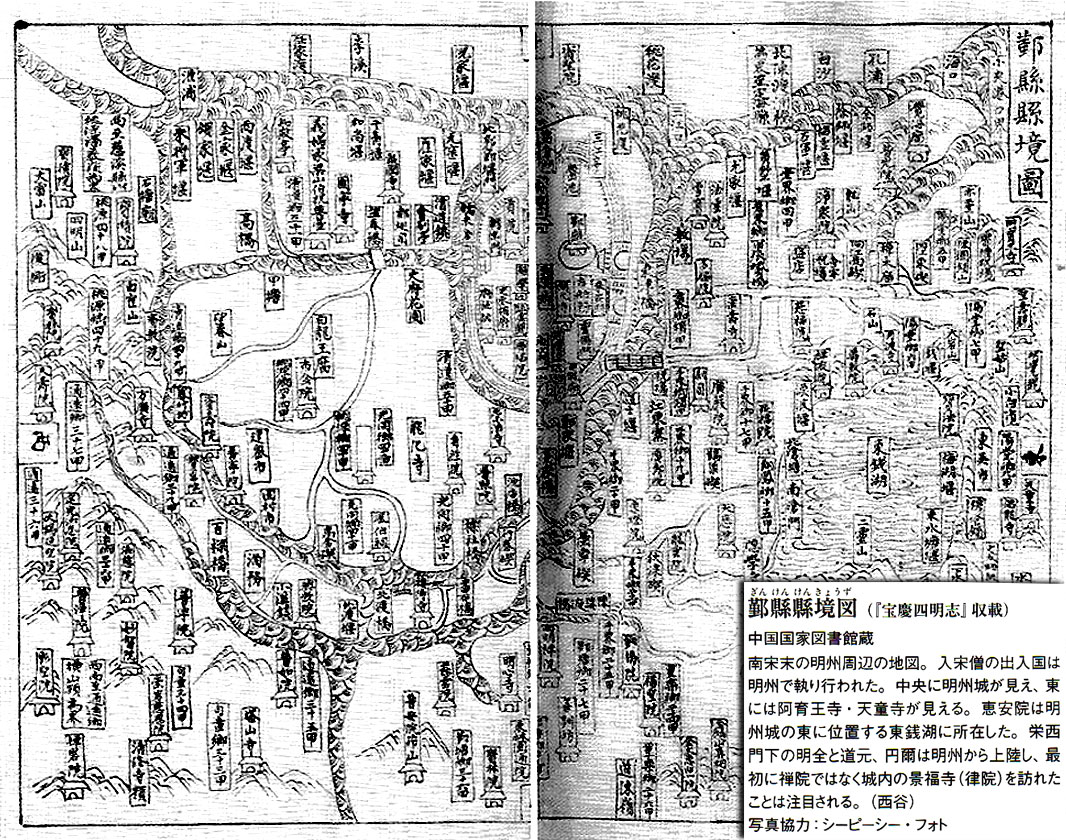

栄西が虚庵懐敞への参学だけでなく、天台山大慈寺(教院)長老祖詠(そえい)や「成都府僧」「広府僧」などの遊行僧(十方僧)や居士(こじ・「峨嵋山(がびさん)居士文博」)たちと交流していること(栄西『興禅(こうぜん)護国論』第九門)からもわかるように、入宋僧が訪れた明州(現・寧波市)や臨安(現・杭州市)、台州(現・臨海市)や天台山には、律禅教の名刺が多数所在し、各地から求法者が参集していた。

入宋僧らは居住寺院を拠点に名徳僧のもとや名刹に赴き、交流や修学の実態は不明ながら、多様な人的交流を図っている。そして、そこでは三学に則りその寺院の儀礼や日常の作法を実際に体験し、これをもとに帰朝後に宋式の儀礼や作法、規則で寺院を運営している。

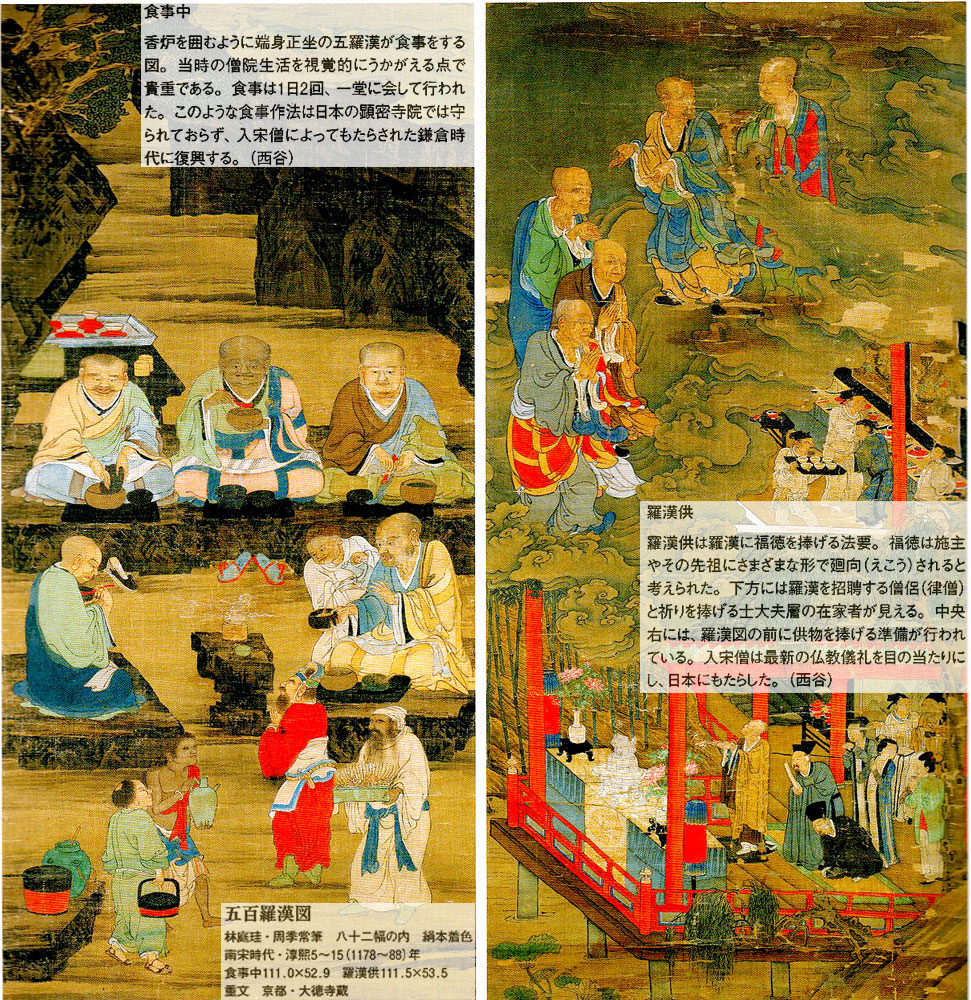

大徳寺所蔵の「五百羅漢図」(南宋時代)はそのような僧侶の日常生活や規則を視覚的に伝える貴重な仏画である。本画の制作時期(一一七八〜八八年)は栄西の入宋時期と重なるばかりでなく、奉安(ほうあん・尊いものを安置してたてまつること)された恵安院は彼が舎利殿造営を請け負った阿育王寺近郊に所在していた。まさに本画のような僧院生活を入宋僧は体験したのである。本画には餓鬼の救済場面が描かれ、また先祖の追福(ついふく・死者の冥福を祈ること)や仏界の再生を祈願する銘文を伴うことから、当時、宰相を務めた史浩(しこう・一一〇六〜九四)によって施餓鬼(せがき・)などの儀礼興行のために再興された水陸斎(すいりくさい・飲食物を水中・陸上にまいて諸霊をあまねく救おうとする法会『仏祖統紀』巻三三)の仏画として恵安院で懸用(けんよう)された可能性が指摘されている(井手誠之輔「大徳寺五百羅漠図の成立背景」 『大徳寺伝来五首羅漢図 銘文調査報告書』、二〇一一年)。

このような追福儀礼は教義内容を問わず三院で興行され、在家者と寺院を結びつける重要な一面を担っていた。栄西が「真言院」の行事として、施主の福徳や亡者のために常に「水陸供(すいりくぐ・)」を修す(『興禅護国論』第八門)としたのは、大陸請来の最新の追福儀礼を興行しょうとしたことにほかならない。さらに、この施餓鬼や放生(いきものや生前に悪事を行って地獄に落ちたものを供養する行事)などに使用される米を「生飯(さば・食事のときに自分の食物から取り分けた飯粒)」というが、このような宋音(そういん)読みの仏教語が儀礼とともに入宋僧によってもたらされ、定着していたこと(『塵袋』第七)も注目すべきであろう。鎌倉時代以降に流行する羅漢図・十王(じゅうおう・道教や仏教で、地獄において亡者の審判を行う10尊の、いわゆる裁判官的な尊格である)図や.しょてん諸天国などの制作背景には、我が国における宋代仏教儀礼の興行が想起されなければならない。

このように、入宋僧がもたらした「禅宗」「律宗」は仏教思想のみならず、彼らが実践した儀礼や僧院生活の規則、文化を伴っていた。これは、参学した僧侶たちが擬似的に宋代仏教を実践できたことを意味していた。やがて、その「禅宗」「律宗」で出家・修行した若き三学僧たちが、入宋僧たちの衣鉢を継ぎ、鎌倉時代の仏教の一翼を担う時代が訪れることとなる。

(にしたに・いさお 泉涌寺宝物館学芸員)

■参考資料

Top

■栄西の生きた時代

■栄西の生きた時代