■総説・『般若心経』の風光

■総説・『般若心経』の風光

高橋 秀栄

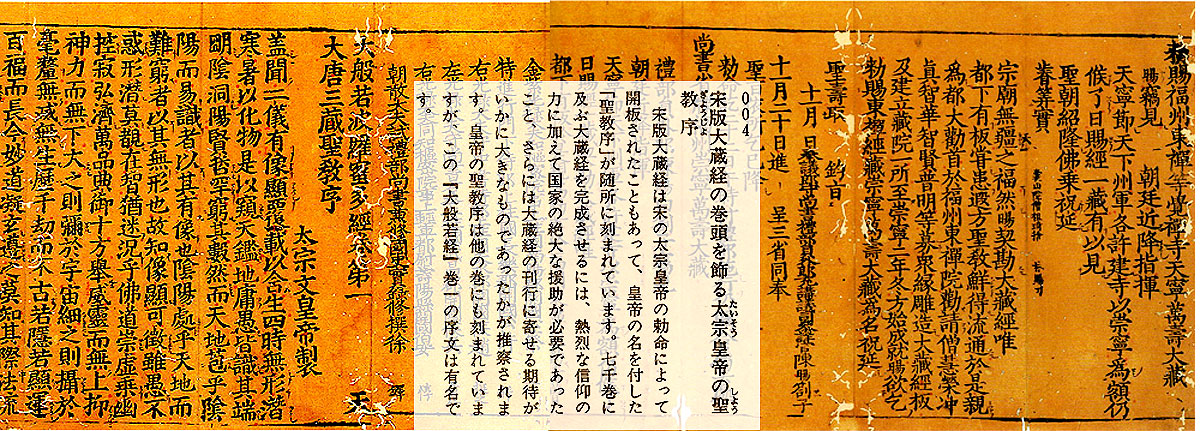

▶川唐物到来 − 大蔵経をのせた宋船が六浦の三艘浦(さんぞううら)に着いた −

平安末期から鎌倉時代にかけて、わが国の九州の港と南宋の港・寧汲とを結んでさかんに貿易船が往来しました。乗り込んだ貿易関係者や僧侶とともに、人目を引きつけるさまざまな文物が東海を越え、九州の港から瀬戸内の海を北上して鎌倉に運ばれてきました。それらの積み荷の中で、もっとも鎌倉の人びとの目を引きつけたのが、茶碗・花瓶・香炉・皿・重などに代表される青磁の品々、すなわち陶磁器でした。それらの舶載品は一括して「唐物」と呼ばれ、とくべつに珍重されましたが、その中には「宋版大蔵経」とよばれる仏教全書の印刷経典もまじっていました。

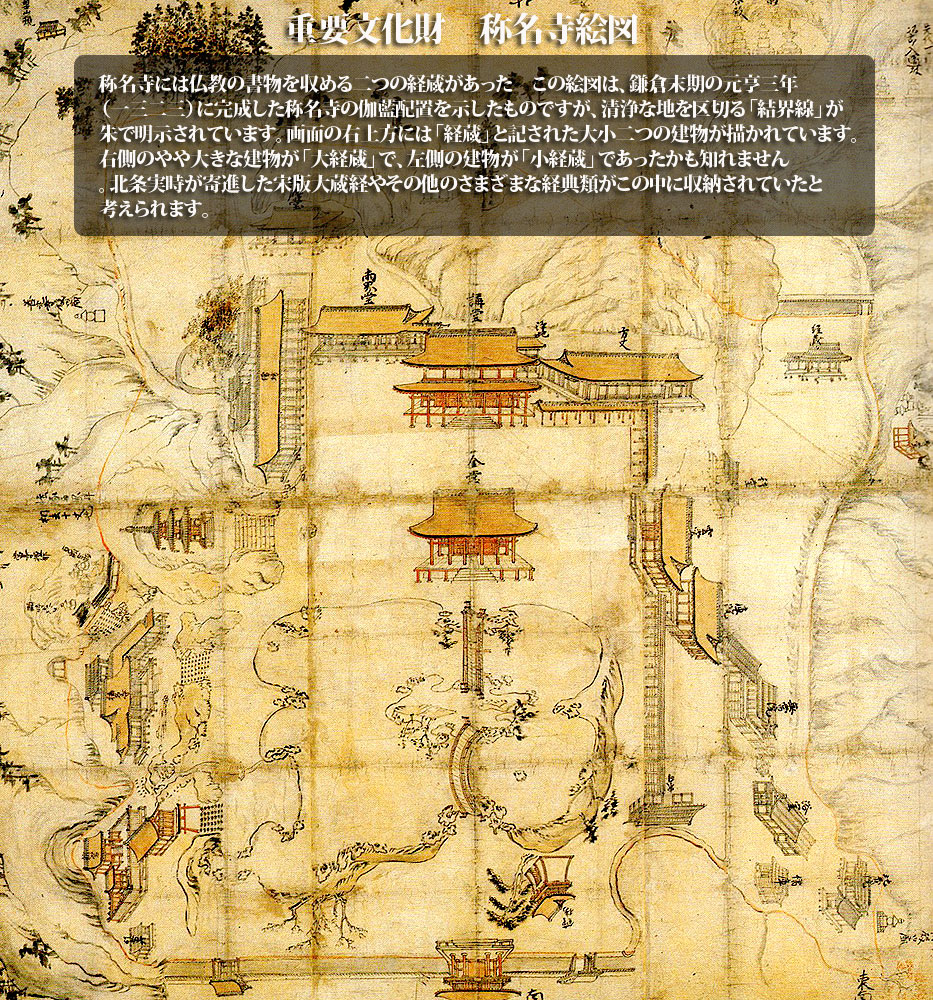

現在、金沢文庫に保管されている青磁の香炉や花瓶、采版大蔵経などは、すべて鎌倉時代の中期、鎌倉の外港であった六浦湊に陸揚げされ、その地を領していた金沢北条氏の手をへて、称名寺に伝わったものと考えられています。江戸後期に編纂された『新編鎌倉志』巻六に、「三般浦は、六浦の南向かいの村なり。昔、唐船三彼此の所に着く故に名づくと也。其の時に載せ来たりしもの、一切経、青磁の花瓶、香炉など称名寺にあり」と記されています。

北条実時が創建した一族の菩提寺・称名寺に伝わったこれらの「唐物」のうち、青磁の香炉や花瓶はともに漸江省の龍泉窯で焼かれたものです。幼子をだきかかえる程の大きさと重さをもった、じつに重量感のある工芸品で、金堂内陣の前机の上の荘厳具として飾られたものかと推察されています。

当時は称名寺の外護着であった金沢氏一門に限らず、鎌倉在住の武士たちは、こぞって中国産の「唐物」につよい憧れをもち、われ先にとその入手を心がけたようです。そのためにおびただしい数の青磁の品々が、当時の主要都市めざしてもたらされたのです。鎌倉武士の多くは、透んだ青空のように明るい粕薬の色調に心を奪われて、中国青磁の入手を競いあい、館の室内の調度品として、あるいは日常生活の器物として愛用していたことがうかがわれます。しかし、「唐物」に垂直するそうした時代の風潮に対して、兼好法師などは、

唐の物は、薬の外は、なくとも事欠くまじ。書物(ふみ)どもは、この国に多くひろまりぬれば、書きも写して ん。唐土舟のたやすからぬ道に、無用の物どものみ取り積みて、所狭く渡しもて来る、いと愚かなり。(後略)

と、やや批判的な目をむけていたことが、『徒然草』第百二十段の文章から知ることができます。一方、称名寺伝来の「宋版大蔵経」は南宋時代に福州の名刺・束禅寺と開元寺で開版された経典の混合本です。

宋版大蔵経は六千巻をこえる大部な仏教叢書であり、しかも海をへだてた大陸に求めなければならなかったため、その入手には莫大な費用と時間を必要としましたが、北条実時は弘長元年(一二六一)の夏に常陸・三村山清涼院の律僧定舜(じょうしゅん)を中国に遣わしてその人手を計ったのです。「唐船三艘」までも必要とするほどの大量な宋版大蔵経を実時はなぜ求めようとしたのかというと、それは大きな理由があってのことでした。奈良西大寺の叡尊長老を鎌倉に迎え、その「弘法救生」の教化にあずかりたいという格別な思いがあったからなのです。

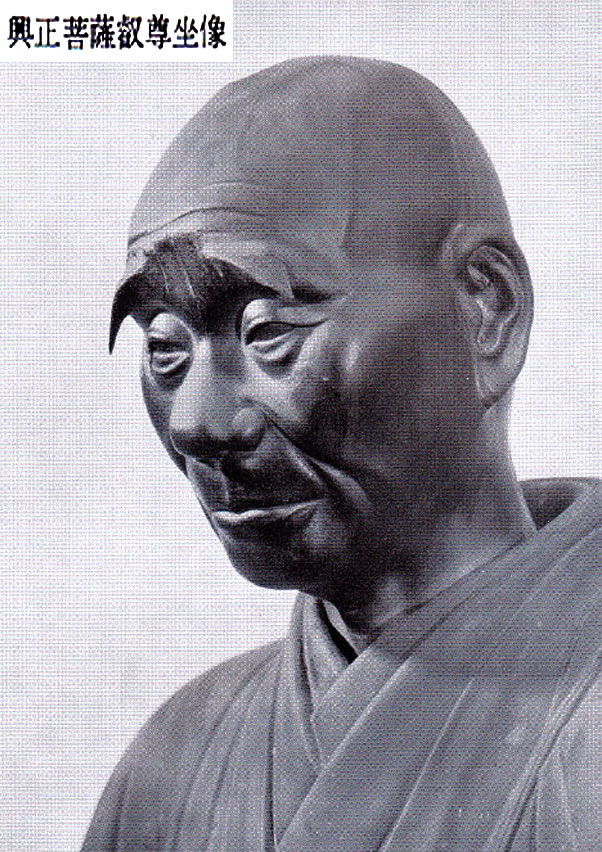

叡尊は当時、奈良の西大寺を拠点に、戒律復興運動に活躍していた高僧です。若くして仏門に身を投じ、修行に励んでいましたが、道を求めて出家したはずの僧尼でありながら、一向に戒律の精神を守ろうとしない風潮にいたく反省の念を深め、一念発起して仏教の開祖・釈尊の根本精神に帰ることを願いつつ、布教活動を展開していた求法の人であったのです。叡尊のそうした真面目な信仰生活は、多くの支持者を生み、またいくたの弟子をも加わって戒律遵守の一つの教団が形成され、社会を動かす大きな存在になっていたのです。そうした戒律を重んずる叡尊の宗教活動の様子はやがて、叡尊の弟子たちの東国進出ともあいまって、幕府の所在地鎌倉とその周辺にまで知れわたり、注目されるところとなっていたのです。実時は、そこで北条時頼と心をひとつにして、叡尊の鎌倉下向を実現すべく、しばしば奈良西大寺に使者を遣わして、その教化にあずかる交渉を進めるとともに、宋版大蔵経の寄進を思い立ったのです。

称名寺の第二代長老・釼阿が記録した『此経則……』という書き出しで始まる一種の表白文には、実時が西大寺に宋版大蔵経を寄進するまでの経緯がくわしく記されています。少し長くなりますが、重要なことが記録されていますので、ここに全文を紹介してみることにします。

此の経は則ち、因縁是れ深く芳徳浅きにあらず、而る故は祖父越州尊儀、律法興行の御願に依って経律論蔵の奉 請有り。亀山院の御宇、弘長初元の暦、常州三村山の住侶貞舜比丘に課して日く、情世上を顧み、閑に末代を思 ふに、世湊李に尊び、人凶悪に宥ひて、無漸無悦にして因果を弁、えるの輩無く、放逸邪見にして仏教を信ずるの 族無し、此の時に当りて量に法滅の菩提心を発せざらんや、先ず経論を渡し以て住持の法宝蔵と為し、次に僧宝 を崇めて止悪修善の知識と為さん。志願冥に通ぜば和尚願に随わん、と。安に貞舜答て言く、夫れ国城妻子を捨 てて仏法を求むるは薩墟の用心、大王の恩顧か、貧道、塵宴を遮れて仏法に入り、俗網を脱て法衣を着してより 以来、身肉手足を以て衆生に廻施し、頭目髄悩を以て他人に施与す。柳かも生命の全く保つことを念わず、只仏 法の紹隆をのみ恩顧す。壇主の御願冥に通ぜり、微質の渡海何ぞ難からんとて、錫を杖き影を伴として東関を出 でて西海に趣き、楓を解き帆を挙げ、大唐に至って明州に付き、凡、万里の蒼漢を凌ぎ、百千の巨難を忍んで、 福州七千巻の一切経、貞元蔵録に任せて、一紙半紙を残さず、一字一点を漏さず、之を奉請すること二蔵なり。七千巻を以て西大寺に安置し玉って、弘長第二の暦より正慶第二の今に至るまで、年々歳々の恒規と為し、経会の法会を行ぜらる。二部の僧衆を招請して、盲に之を転読せらる。一蔵七千巻を以て当寺に安置し、弘 一の宝暦より正慶の嘉暦に室て七十余廻の際、毎日披読の長行、今に至て退転無し。是の如き奉請多歳に及び、披長 切読羊序を重ね、渇仰他に異なり、因縁浅からずに依て、彼の蔵経を披き、以て読諦の功を至し御す。文々句々悉く聖霊引導の船師と為り、一字一点併て幽儀覚薬の蓮台を開かん。

このように称名寺に伝わった宋版大蔵経は、鎌倉時代の中頃、北条実時によって寄進された由緒ある法宝で、以後、歴代任拝や円種をはじめとする好学の住僧達に活用されました。称名寺が鎌倉後期に至って、東国地方にかくれなき屈指の学問寺にまで発展をみたのは、この宋版大蔵経の備えが大きくあずかっていたようです。

▶仏経東漸(とうぜん) − 釈尊の教えを灯明として −

仏教の開祖・釈尊は三十五才のとき、人生につきまとうさまざまな苦悩の解決をめざして出城し、修行者の森にまじわりました。生・老・病・死を始めとする「四苦八苦(非常な苦しみ。また、あらゆる苦しみ。仏教で、生(しょう)・老・病・死の四苦に、愛別離苦・怨憎会(おんぞうえ)苦・求不得(ぐふとく)苦・五陰盛(ごおんじょう)苦の四苦を加えた言葉)」からの解脱を願っての出城であったと、各種の仏伝史料は伝えています。そして六年間の難行苦行の体験をへて、尼蓮禅河の近くの菩提樹の下で瞑想を深めて悟りを開き、以来、インドの各地に自らの悟りの内容を説いて回りました。生の存在に対して懐疑的な人々や、心の苦悩に沈む人々に対しての釈尊の親切な説法の旅は四十五年間におよびました。

釈尊の説法の内容は「縁起の理法」を説き、極端な快楽と極端な苦行を離れて「中道」に生きることを説くものであったと言われています。その釈尊は八十才で入滅しました。入滅に臨んで釈尊は、常随の弟子阿難に向かって「アーナンダよ、嘆くことなかれ。生あるものは必ず滅す。自らを灯とし、法を灯として生きよ」と語って命を終えたということです。そこで、阿難をはじめとする釈尊の弟子たちは、釈尊の入滅をいたずらに歎き悲しむことをやめ、むしろ釈尊の教えが後世に正しく伝わっていくことを願って、王舎城の七葉窟に五百人の弟子たちを集めて仏教徒会議を開き、以後の仏教教団の道しるべとすべき「経と律」の制定にあたったのです。その仏教徒会議のことを仏教用語で「結集(けつじゅう)」といいます。その結集を通してまとめられた「経」とは、釈尊の四十五年間の言葉、すなわち悟りの教えを指し、「律」とは仏教教団の規則のことを指します。ちなみに、「経」と「律」に「論」を加えて「三蔵」といいますが、経典の詳しい研究成果である「論」が成立したのは、紀元前三世紀ごろインドを統一したアショーカ(阿育)王のころと言われています。アショーカ王は、インド統一後、戦争の悲惨さを痛感し、その反省から仏の教えを核とした法の支配をうちだした仏教信仰に篤い国王として有名です。

釈尊にはあまたの弟子がいましたが、とりわけそれぞれの能力を発揮して仏の教えの布教につとめ、教団の維持・活動を助けた十人のすぐれた弟子が、いわゆる「十大弟子」と呼ばれる人々です。すなわち舎利弗(智慧第一)目蓮(神通第一)・摩珂迦葉(頭陀第一)・阿那律(天眼第一)・須菩提(解空第一)・富楼那(説法第一)・迦旃(せん)延(論議第一)・優波離(持律第一)・羅喉羅(密行第一)・阿難(多聞第一)の十人です。これらの十大弟子の名前がこぞって登場するのは『維摩経』や『濯頂経』という経典ですが、大乗仏教の流布の中で育まれてきたこれらの弟子たちの名前は、釈尊を語るときに忘れられない存在になっています。

十大弟子に関する資料はあまり目に触れませんが、鎌倉時代の東大寺尊勝院の学匠弁暁の作と推定される『十大弟子釈』という珍しい資料が金沢文庫にあります。短い文章ですが、次のように記されています。

次に十大弟子は皆な是れ三明六通、八解脱を具するの羅漢なり。大師釈尊に常随給仕せるの御弟子なり。五濁末世の福田たり、一切衆生の依惜たり。供養すれば福智忽ちに成じ、帰依すれば利益新に来る。都て滅罪生善の利益、 安楽威験、人に恥ざるもの也。之を以て……(以下略)

冒頭の「三明六通、八解脱を具す」という文は、浄土三部経の一つ『観無量寿経』にも見られますが、三明六通とは、仏陀や羅漢尊者だけが具有する人知を超えた能力、すなわち神通力のことであり、八解脱とはさまざまな煩悩から解き放たれた自由な境地のことです。釈尊に親近して、仏の教えを聞いた十人の弟子たちは、どの人もこの人も羅漢尊者に等しく、また世間の福田と仰がれる聖者たちであるから、これらの十大弟子を供養すれば、福徳や智憲なる利益が即座にもたらされると解説されています。なお、これらの弟子たちの中で、とくに「経」と「律」の成立に深く関わりを持った人物として知られるのが、阿難であり、優波離であり、そして摩詞迦葉です。

「お経」はたいがい「如是我聞(にょぜがもん)=是の如く、我れ聞けり」という書き出しで始まっていますが、そこに言う「我」とは、釈尊の従兄弟で、十大弟子のひとりに数えられている「多聞第一」の阿難尊者を指すといわれています。阿難は、釈尊が菩提樹の下で悟りをひらき、梵天の勧めに応えて教えを説き始めてから間もなく出家し、以来ずっと釈尊のかたわらに従って、教えを聞き続けた人です。釈尊が沙羅双樹の下で涅槃を示した時にもその傍らに在った人です。したがって、釈尊の教えを他の弟子の誰よりも多く聞き、また記憶していたので、釈尊滅後に催された経典編集にはもっともふさわしい人と見なされていたわけです。それだけに、結集の時に、阿難の口から発せられる「(釈尊から)わたくしはこのように聞いております」あるいは「(尊き師ブツタから)わたくしが聞いたところによりますと」という前置きの言葉は、じつに千金の重みがあったわけです。聴衆者にとっては、その言葉のあとに、いったいどのような釈尊の言葉が語られるのであろうか、という大きな期待感がひろがったであろうことは疑いありません。

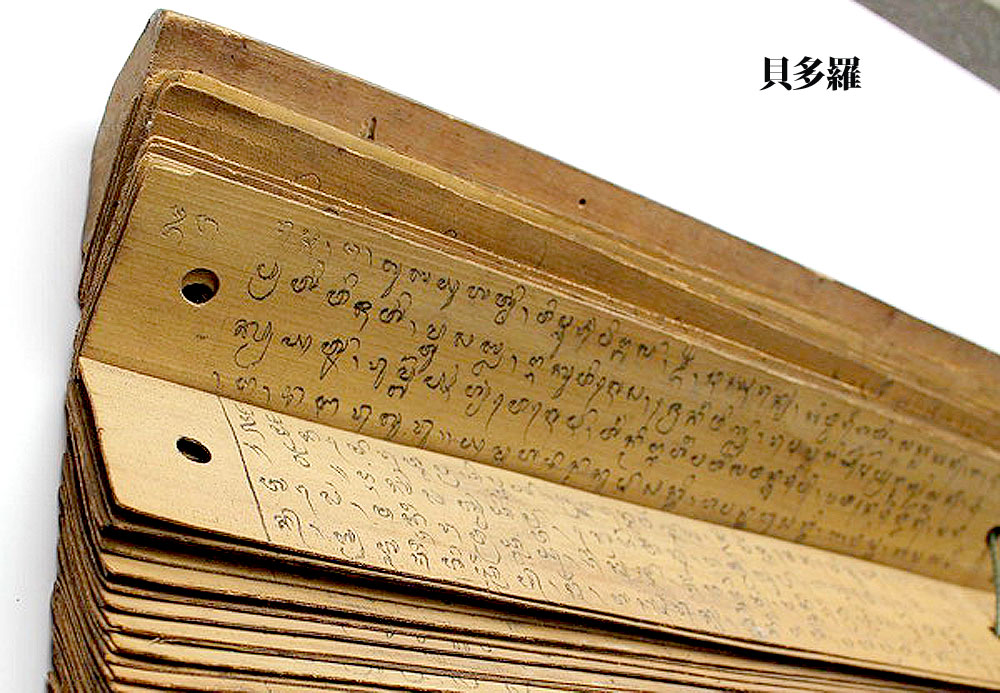

釈尊のおしえが文字に書き残されるようになったのは紀元前一世紀ごろのことです。それ以前、ことに釈尊が生存していた紀元前五世紀ごろのインドには筆記道具というものがありませんでしたから、釈尊のおしえは、もっぱら弟子や信者の口から口へと伝えられ、記憶にまかせて伝承され護持されていたようです。しかし、紀元前一世紀ごろから、ターラとよばれる棕櫚(しゅろ)に似た植物の葉を乾燥させ、その表裏をなめして、鉄筆のような先の鋭利な道具を使って文字を刻んでいくことがおこなわれました。

ターラの葉には、古代インドの俗語である「パーリ語」が刻まれ、ここに、はじめて文字による経典が誕生したのです。そしてターラの葉に記された釈尊のおしえは、その後の仏教東漸の波に乗って西域諸国に伝わり、さらに東漸して中国・朝鮮・日本へと伝播していきました。なお仏教伝播の流れにそって伝えられた種々の「貝葉経典」は、「梵筴(ぼん・きょう)」とも「梵文経典」とも呼ばれ、大切に扱われてきました。

中国に仏教が伝わった時期については諸説があります。信頼できる史料を踏まえた仏教研究者の最新の説では、紀元前二年(前漢の元寿元年)ごろとされていますが、古来、一般によく知られている説は後漢時代(永平年間)で、「漠明夜夢」という故事に由来する説です。その「漠明夜夢」という瑞祥(ずいしょう・めでたいしるし)を尊んで中国仏教史の第一ページとする説は『洛陽伽藍記」という本に記されています。同書は東魏の仏教学者として名高い楊衝之が、戦乱で失われてしまった洛陽の仏教寺院の昔日(せきじつ)を回顧した貴重な記録集ですが、その巻四・「白馬寺」の項に次のような記述があります。

白馬寺は漠の明帝の立てる所なり。仏教の中国に入るの始めなり。寺は西陽門外三里御道の南に在り。帝、金神を 夢みる。長さは丈六にして項背に日月の光明あり。胡神にして号して仏と日う。便を遺して西域に向かって之を求 めしむ。乃ち経像を得たり。時に白馬を以て経を負いて来たる。因って以て名と為す。

この「漢明夜夢」という故事に由来する仏教伝来説は、『維摩疏釈前小序抄』という書物にも次のように記されています。

後漢の孝明帝永平七年に於いて、夜に金人を夢む。殿庭に集議す。……遂に乃ち便として、中郎秦景博士王道等一 十一人を遣わす。過たま天竺に往くに、月支国に於いて、迦菓摩騰、竺法蘭を請し、写得せる経像を以て白馬に載 せ、永平十年に至って洛陽に還り達して白馬寺を立つ。振旦の仏法此より興る。則ち摩騰、法蘭の二人は漠地の僧 の首、将る所の像は仏の初めなり。訳する所の四十二幸経は経の祖なり。立てる白馬寺は寺の先なり。

今日の仏教学研究の成果からすれば、このような内容の記事は、一つの伝説として紹介される程度のものですが、中国における仏教初伝の時期をある程度の幅を持たせて理解するには、今の「漢明夜夢」にからめた説は興味深いものです。

この伝説はわが国でも古くから尊ばれ、仏教関係史料の中に記されています。例えば、平安時代に具平親王が編んだ『弘決外典抄』の「自漢明夜夢」という項目のところに

漠の法本の内伝に云く、漠の明帝、永平十年中夜の夢に、丈六金身人の光明奇特して色相比ひ無きを見る。明帝着 めて自ら安せず。旦に至って大に群臣を集めて、以て所夢を占はしむ。通人伝毅、答え奉るに、臣、西域に神有り、 之を号して仏と為と聞〈。陛下の夢にみる所、将に必ず是れならむ。……と記されていますし、熱烈な法華経信仰に生きた日蓮聖人の『開目抄』巻上にも 仏教又かくのごとし。後漠の永平に漠土に仏法わたりて、邪典やぶれて内典立つ。

とありますし、ほかの遺文にも

後漠の明帝は金人の夢を悟って白馬の教を得、上宮太子は守屋の逆を課して寺塔の構を成せり。

と記されています。また、金沢文庫保管の「一切経惣料簡』という書物にも

一代聖教、八万蔵二過ギ、五竺ノ遺法、十二部二分タリ。然レバ漠明夜夢八万除ノ教、東二流レテヨリ己釆、貞元 新定ノ目録二載セル所ノ新旧ノ翻訳、大小ノ経論及ビ賢聖集伝記等、都テ五千三百五十一巻四百九十九峡也。

と記されていますし、鎌倉時代の後期、下絵の龍角寺とその周辺寺院で天台の法門を学んだ良達房心慶の『法華玄私見聞』にも

漠明(カンミョウ)夜夢トハ、金人西方ヨリ飛来スルト見ル也。アヤシミテ此ヲウラナハシム。天竺ノ仏法、此ノ 土二釆ル可シ云々。其後、人ヲ天竺へツカハス道ニテ、摩トウ迦卜竺ノ法蘭卜二人釆ルニ行キ合り也。此レ則チ漠工㈵土二仏法之渡ル初卜云々。

と記されています。

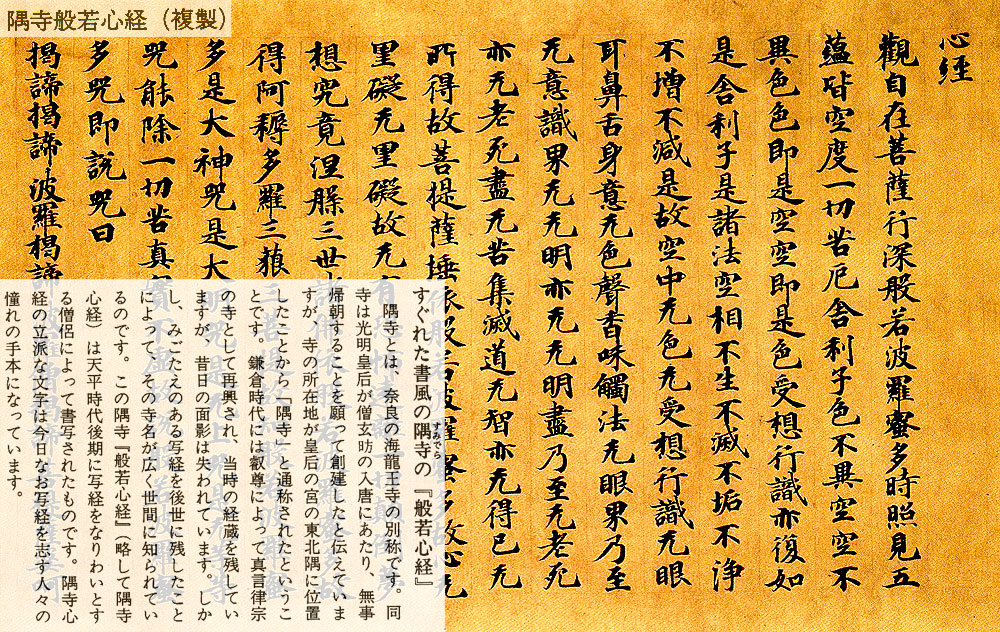

このように、後漢の明帝の夜夢を契機として中国に仏教および仏経がもたらされたという説は、一種の伝説にすぎないものの、人口に膾炙(世の人々の評判になって知れ渡ること)され、後世にうけつがれてきたのです。ともあれ、釈尊の教えを記した数々の「貝葉経典」(下図)は、前漢・後漢のころから、西域諸国をへて中国にもたらされのであり、またそれらの「仏経」の内容を正しく理解したいという大きな願いをもつ学僧たちの手を通じて漢文の経典に翻訳されることも行われ、隋・唐時代には、おびただしい数量の漢訳経典を産みだし、それにあわせて写経も盛んになり、経典目録を作って整理を試みることも行われたのです。

なお、数多くの漢訳経典があるなかで、古来、多くの人々の信仰を育み、説諭・書写されてきた名訳経典を産みだした訳経僧としては、羅什三蔵をはじめ、玄奘三蔵、義浄三蔵、法顕三蔵らの名がよく知られています。

▶色即是空 -『般若心経』の風光 -

『般若心経』は古代インド語のサンスクリット語やパーリ語で記されたいわゆる梵文経典を原典として、中国唐時代の玄奘三蔵が漢訳したものです。梵文による正式な名称は「マハー・プラジュニャー・パーラミター・フルダヤ・スートラ」といいます。それを書写して訳したのが『摩訶般若波羅蜜多心経』で、『般若心経』あるいは『心経』というのはその略称です。

この『般若心経』には親経ともいうべき経典があります。『摩訶般若波羅蜜多経』あるいは『大般若波羅蜜多経』と名づけられた六百巻を数える膨大なお経です。その原典が梵文であることから、ときに「般若の梵筴(ぼん・きょう)」とも別称されることもあったようですが、『般若心経』は六百巻の梵筴でくわしく説かれた「一切皆空」の思想を、わずか二六二文字で示した、いわば六百巻の凝縮本にあたります。しかし、経文の文字数はきわめて短くとも、『摩詞般若汲羅蜜多心経』という経題が示しているように、その内答は実に深遠です。経題には「偉大な智慧の完成の真髄」という意味がこめられています。すなわち、「摩珂」には偉大、「般若」には智慧、「波羅蜜」には到達・完成、「心」には心髄・真髄という意味がそれぞれこめられています。まさに『般若心経』は「仏教の真髄」を説くお経の中のお経ということになります。ちなみに、『般若心経』の漢訳としては、姚秦(ようしん・384年 – 417年・中国の五胡十六国時代に羌族の族長姚萇によって建てられた国)の羅什三蔵が訳した『摩珂般若汲羅蜜大明呪経』をはじめ、七種類ほどありますが、中でもっともよく読謡あるいは書写に用いられたのは唐の玄奘三蔵が訳した『摩詞般若波羅蜜多心経』です。

『般若心経』は、観音菩薩が「舎利子」に対して、般若(遍智)の空(固定的実体もしくは「我」のないことや、実体性を欠いていることを意味する)の教えを説くという筋立てになっています。「舎利子」の名は、他の経典では「舎利弗」と示されています。「舎利子=シャーリプトラ」とは、「舎利の子供」「舎利という女性の子供」という意味です。観音菩薩からそのように呼びかけられているということは、それだけ親愛の情をもって、般若の空の教えが説かれているということになります。

舎利弗は「智慧第一」とほめたたえられた釈尊の弟子の一人です。出身はバラモン階級で、その生家は、「ナーラング大学」の近くにあったそうです。生来聡明な質で、はじめ六師外道の一人サンジャヤに従って道を求め、またバラモン教の聖典『ヴェーダ』の学習にも心を通わせていましたが、ある時、釈尊の弟子の一人、アッサジと路上で出会い、その清々(すがすが)しい姿に心うたれて心機一転、仏教への帰依をこころざし、友人の目蓮を誘ってともに釈迦の弟子になったという人です。

釈尊の許に参じた舎利弗は、その後、釈尊のそば近くに在って教えを聞くや、その内容を深く理解したということです。それだけに、釈尊の舎利弗にたいする信頼は深く厚いものがありましたが、不幸にして病気に罷り、釈尊より先にこの世を去ったということです。釈尊に師事して仏教を学び、他の弟子たちからも釈尊の後継者と目されていただけに、舎利弗をうしなった釈尊の悲しみは大きかったに違いありません。

『般若心経』は、「空」の教えを説いているお経です。そのことは、経文の中に「照見五薀皆空(しょうけんごうごおんかいくう)」とか「色不異空、空不異是色」とか「色即是空、空即是色」などというように、「空」の文字がしばしば出て〈ることからも十分理解されます。したがって『般若心経』のこころを知るには「空」の意味をただしく理解することが大切なわけです。『般若心経』に説かれる「空」の意味をハッキリ会得しないことには『般若心経』の風景は見えてこないのも当然です。仏教学者も異口同音に「般若心経は、般若皆空の精神を簡潔に示したお経である」と言います。しかし正直いって「空」の意味を正しく理解することは、仏教を専門に勉強している者にとってもなかなか容易なことではありません。かなり以前に、鎌倉時代の写本に目を通していて、「鳩は空空と鳴けども空の義を知らず、鼠は師師と鳴けども師の義を知らず」という面白い文章に遭遇したことがありましたが、鳩はともかくも、仏教の勉強をしている人にとってもむずかしいのですから、仏教の世界をまったく覗いたことのない人にとってはなおさらのことです。

『般若心経』に説かれる「空」の意味を、『仏教辞典』で探りますと、たとえば、「空とは、あらゆる事物は固定的な実体をもっていない。あらゆる事物はすべて流動的である」という意味であり、「色即是空、空即是色」の意味は「自己をも含むすべての存在には永遠不変の固定的実体はない」という意味であると解説されています。しかし、文字の上で「空」の意味を理解しても、本当の「空」の真実義をとらえたことにはなりません。

『般若心経』は「一切の存在の空なることを説き、それゆえに「なにものにも執着すべきでない」ということをくりかえしくりかえし強調している」お経です。経文の一句に「心無望擬」というのがありますが、それは「無執着」=「とらわれのない」という意味でもあるのです。したがって『般若心経』は「とらわれのない自己」の確立をうたう経典であると理解することもできます。それがまた『般若心経』の特色でもあるのです。有名な「色即是空、空即是色」という文句とともに「心無望擬」という文句も深く味わってみたいみたいものです。

『般若心経』の翻訳僧玄奘三蔵は、唐時代の仏教史上を飾る高僧として忘れがたい人物です。その生涯や、インドに仏教経典を求めて旅した求法の軌跡については、弟子の慧立(えりゅう)がまとめた『大慈恩寺三蔵法師伝』(上図)全十巻にくわしく記されています。またその人となりをほめたたえた言葉も、諸書に散見されますが、なかでも『大般若披羅蜜多経』巻一の巻頭を飾っている大唐太宗文皇帝製の「三蔵聖教序」に「玄突法師なる者有り、法門の領袖也」と記されている言葉や、『大慈恩寺三蔵法師伝』巻八の文中に「当今の能仁なり」「三宝の棟梁、四衆の綱紀なるものなり」とある言葉は玄奘三蔵を高く評価した言葉としてよく知られています。

玄奘三蔵は六二九年から十七年間、長安から中央アジアを経て、インドに仏法を求める旅をつづけ、おびただしい数の梵文経典を持ちかえって、中国仏教を花咲かせた人です。六四五年に帰国した後は、もっぱら長安で訳経につとめ、中国人の精神風土にふさわしい名訳経典を産みだすことに後半生を捧げました。訳した経典でもっとも有名なのが『大般若波羅蜜多経』や『般若心経』ですが、そのほかに法相・倶舎の教学に関する経論も手がけており、一説に七十五部一三三五巻の漢訳経典を残したと報告されています。

玄突三蔵の渡天求法に関しては、幾つかの逸話が伝えられていますが、『般若心経』に関連する話としては、天竺にむけて旅立った流沙の地の中ほどで、大勢の悪鬼に遭遇したが、大声を張り上げて『般若心経』を読話したところ、不思議にも、悪鬼どもは忽ちに消え失せて、難から無事に逃れることができたという逸話がよく知られています。なお、漂泊の歌人西行の自著と伝えられる『撰集抄』巻一に収める「行賀僧都之事」という説話の段にも、次のような記述が見えます。

おろおろもろこしのむかしの跡をたづね奉るに、玄奘三蔵渡天し給ひけるに、ある山中にして、慈悲をもって、臭くけがらはしき病人を、頭より足のあなにいたるまで、ねぶり給ふ時、観音となり給ひて『心経』を授けさせ給へるとは承はる。

玄奘三蔵の翻訳になる般若部経典の中に『道行般若経』というお経がありますが、その塔品第三に「般若経書写の功徳は造塔よりもまさる」という記事が見えます。釈尊の遺骨である舎利を大切に安置する塔を造立するよりも、写経することの方が功徳が大きいというのです。日中両国の仏教者たちは、このような写経の功徳を説く記事を信仰のよりどころにして、古来『般若心経』の受持・読誦(どくしょう・声に出して読むこと)・解説・書写・供養など、『法華経』に等しい五種行に取り組み、さらには経意の会得に努めてきたといっても過言ではありません。苦しみに満ちた時代、明日の命の保証が得られない不安な時代に生きていた人々は、せめてもの光明を与えてくれる作善の一行として『般若心経』をはじめ、写経を営んでいたということは疑いないところです。金沢文庫保管の資料にも、『般若経』の五種行と関わりが認められる記事を幾つも拾い出すことができます。

いちいち典拠を挙げませんが、例えば、

疫病退散のため、畿内の国々の社寺に『般若経』を転読させた。

内裏の周辺に出没する怨霊・悪鬼の災いを封じるため『般若心経』を読諭した。

早魅の消除を祈って『般若心経』を書写した。

天下の静認を念じて『般若心経』を詩経した。

という内容の記事が見いだされます。これらは『般若心経』のもつ不思議な霊力を讃え、それを信ずることによってもたらされる利益や功徳を強調する一つの証として大いに宣伝されたかと推察されますが、このような例証は、説話文学や他の記録史料から幾つも拾い出すことができます。

また、『般若心経』は何を説いているであろうかという疑問をもってその経意の理解や把握につとめてきた先人の足跡も各種史料の中から拾い出すことができます。いま金沢文庫の資料から、二三の例を紹介しますと、まず古文書二九九二号の 〔経尺〕 には、

般若心経者、不生不滅之妙理、顕皆空之実身

と解釈されていますし、『法華経惣尺』には

先般苦心経者、一切法般若要妙至極之肝心スヘタル也、己云心数枚無骨分流通分不足一紙簡而要也。行蔑十四ナレ トモ幻深行者照五症皆空之旨

とあります。また『心経尺』には

心経者、顔見五濫皆空慶一切苦厄説、三界衆生皆不離五準依五濫身受無量苦、而五濫法曹悉空、自離一切苦患旨 説候」

と記されています。いずれも簡単な解釈にすぎませんが、それでも『般若心経』が「不生不滅(何も無いところから生じることはない、滅してしまえば何も無くなるということはないという意味)」の道理を説き「一切皆空(一切の存在は,すべて固定した実体ではなく空であるという仏教の根本教理)」の道理を示しているとの端的な解釈は的を得ています。

▶空即是色 − 『般若心経』を心の友として −

我が国に仏教が伝わったのは、六世紀のことですが、それ以来、仏教信仰の歴史に沿って『般若心経』は活き続けてきたといっても過言ではありません。『般若心経』の写本の多さは、それがいかに多くの人びとに読誦され、書写され、供養されてきたかの一つの証です。ではなぜ、それほどまでに『般若心経』が過去の人々に尊崇され、今を生きる人びとに歓迎されるのでしょうか。その志向、歓迎のおもむきに関しては、それぞれの時代思潮や人々のこころの奥をのぞいて見なければなりませんが、ごく一般的に言えることは、それがあまたの仏教経典の中でも、わずか二六二文字の短いお経であること、そしてそのお経の文句が口ずさみやすいリズミカルな文章であることが挙げられます。「カンジーザイボーサツ、ギョウジンハンニャーハーラミッタジー」に始まり「ギヤーテイ・ギヤーテイ、ハーラギヤテイ、ハラソウギヤーテイ、ボージーソワカ」に終わる経文は一度開いたら忘れがたい響きを耳の底に止めます。世間には「カンジーザイボーサツ」という一句だけを詰んじている人もいれば、「ギヤーテイ・ギヤーテイ、ハーラギヤーテイ」という呪文だけを覚えている人もいます。「ギヤーテイ」以下の文句は真言(呪文)です。呪文には実に人間の思慮を超えた無量無辺の不思議な力がこめられています。冒頭の一句や未句の呪文などは、コミック漫画のせりふにも取り込まれているほどです。経文のすべてを暗唱していなくとも、一語一句をとりだして口ずさむことのできるお経、それが『般若心経』の魅力でもあるようです。

もうかれこれ二十年前のことになろうかと思いますが、「軽・薄・短・小」なるライフスタイルが好まれたことがありました。軽く、短く、薄〈、小さい日常用具や調度品、それは殊に女性の好みに適うものとして流行したようです。『般若心経』もどちらかというと、「軽・薄・短・小」という特色をそなえたお経のように思われます。奈良や京都の観光地をめぐつていますと、社寺の窓口で、お守りの「般若心経』やテレホンカードの『般若心経』、あるいは雪の『般若心経』、ネクタイピンの『般若心経芸どを見かけることがあります。『般若心墜より短いお経がないわけではありません。『舎利礼文』や『十句観音経」というお経などは、『般若心経』よりも文字数が少なく、「軽・薄・短・小」の特色をそな、是お経と言っていいものですが、しかし般若心経くらい、いつの時代にも迎、えられる仏教の墓をとどめ、高度な仏教思想の内容をもち、かつすぐれた呪文を具えたお経はありません。

「門前の小僧、習わぬ経を読む」ということわざがありますが、口ずさみやすいだけに『般若心経」に親しみをもつ人は少なくありません。中には『般若心経』を読み味わうこと三十年という人もおりますし、生涯の持経と定めて、つねに肌身につけているひともおります。

また書店の棚を覗けば、『般若心墜のタイトルをつけた本が何種類も目に飛び込んできますし、カルチャーセンターでも『般若心経』の講座は盛況であるといいます。またお茶会の床の間には「色即是空、空即是色」とか「不生不滅」など『般若心経』の一句を揮毫した軸ものが轡られることもあるようです。

いまや『般若心経』はお経の代名詞と言っても過言ではありません。「仏教とは何か」「お経には何が書かれているか」ということに心を染めたいと思っている人に、私は『般若心経』のやさしい解説書を読むこと、さらにはその経文をこころ静かに読誦したり、書写してみることをお勧めします。

仏教をしる近道は『般若心経』の経文をじっくり読み味わってみることです。心を空にして、読み味わってみるならば、自ずからに「仏教とは何か」「人間はいかに生きるべきか」ということも見えてくるのではないでしょうか。

八万四千という数字で誇張されるほどのさまざまなお経の中から特に『般若心経』との縁をもち、一語一句をかみしめ、味わっていくという心の姿勢はじつに奇特(特別にすぐれていること)なことです。

で書かれた碑石。-現代ミャンマー語-パーリ語.jpg)

.jpg)

」.jpg)