■村山知義の意識的構成主義

五十殿利治

もしエッフェル塔を破壊したら屑鉄の山ができる。この山はひとつのコンストラクションである。 リブモン=デセーニュ

大正の新興美術運動は1920(大正9)年ロシア未来派の父を自称したダヴィト・ブルリュークの来日が起爆剤となって急速に台頭していったようにみえる。ほぼ同じ頃に未来派美術協会や八火社が相ついで展覧会を開いて気勢をあげ,新興美術の勃興を一般に印象づけたところに,さらにブルリュークが将来したロシア未来派の作品の 数々が強烈な衝撃を与えた。しかも,それは狭い美術界に限定された出来事ではなかった。とりわけウラジオストックから敦賀に上陸したブルリュークの来日とその直後の行動は逸早く報道され専門誌はむろんのこと,一般のジャーナリズムの反応の方も目覚ましかったのである。そもそも新興美術自体が西欧の新しい動向に刺激されて活力を得ていた以上,美術界の反応は当然の結果ともいえるが,各新聞の過剰ともいえる報道ぶりは,たとえばシベリアをめぐる情勢としては尼港(にこう)事件などが起きて決して平穏ではないとはいえ,大正という時代の活力が溢れる開かれた精神を感じさせずにはおかない。

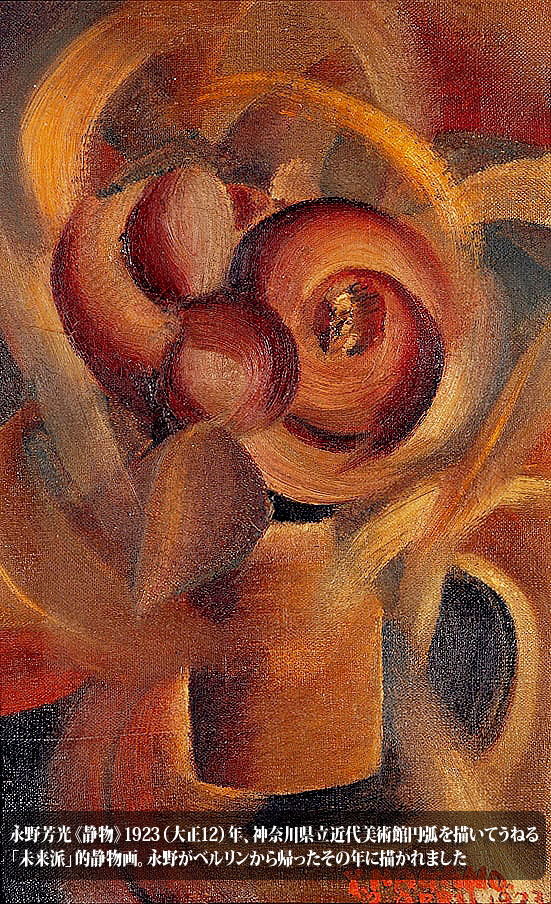

村山知義のドイツからの帰国とその後の「マヴオ」に拠る活動も, それがもたらした衝撃とその受けとめられ方という点でブルリュークと同じように大正の新興美術らしい出来事と位置づけることができる。また,そもそも村山の留学自体が時代の刻印を帯びており,すでに「公」や「国家」(と「私」)との緊張関係・・・両者が合致するにせよ,乖離するにせよ・・・に常にさし挟まれていたそれ以前の世代の留学とはかなり趣きを異にしていたことが指摘されよう。このように第一次大戦が終わり,青年たちはもはや「国家」の影を背負うことなく,海を渡っていった。ドイツを目指した者のなかには村山知義がおり,この村山のベルリンでの案内役を務めた和達知男,村山の挿絵によって長編「望郷」を時事新報に連載することになる池谷信三郎がいた。ほかにも新興美術の関係では,(パリ経由ではあったが)東郷育児の義弟で,イタリア未来派の間では村山よりもその作品が評価された永野芳光,日本ヘバウハウスを紹介し,自ら新興美術運動にも参加することになる仲田定之助等がいた。

彼等が拠点をドイツ,というよりもベルリンに定めたことについては各々の事情があろうが,しかしここで問題にしたいことはむしろベルリンが何を与えたかである。彼等がたとえばパリにはない何をベルリンで学び得たかである。このことは村山知義がベルリンに到着した1922年の時点において,ロシア構成主義の西欧への流布あるいはドイツにおけるダダと構成主義の(あるいはダダから構成主義への)展開などを想起してみると,問いとしての意味合いがより明確になろう。そこから村山が帰国後「意識的構成主義」なるものを唱えることになる必然の糸を手繰り寄せそうにみえるのである。

ベルリンこそ意識的構成主義の揺藍の地であった。村山が東から西から多彩な作家たちが訪れ定住し,そして交流したこのメトロポリスに到着したのは1922年2月のことであり,その年の暮れまで滞在した。わずか一年にも満たない期間であった。しかしこの間,彼もまた精力的に行動する。なにも制作活動に限らない。交友を結び,旅行し,まさに交通した。すなわち,シュトゥルム画廊のヴァルデン,彼を通してアルキペンコに出会い,さらにはイタリア未来派のマリネッティやヴァザーリに紹介されノイマン画廊での国際未来派展に出品し(3月),デュッセルドルフの国際美術展と芸術家会議にも参加し(5月),シュトゥルム向かいの本屋=画廊トワルデイーでの永野芳光との二人展を開催する(9月)……と息つく間もなく,ベルリンを中心とした前衛美術運動のネットワークに身を投じていくのである。

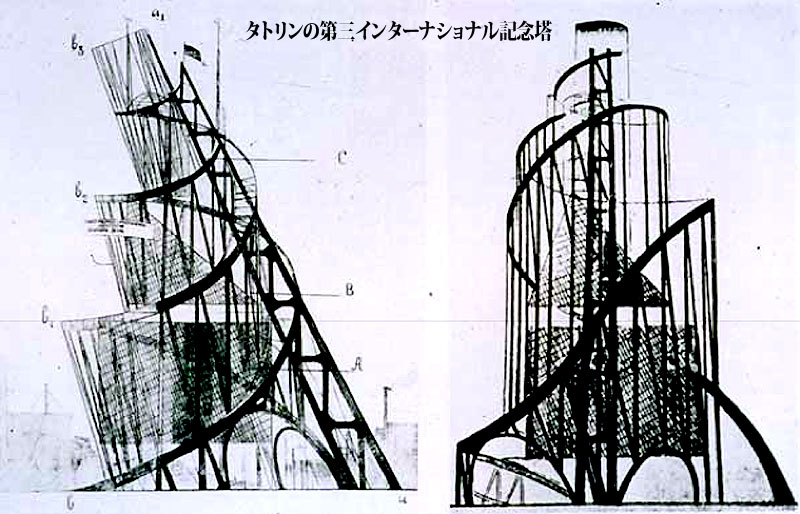

むろん,この1922年という年はひとり村山にとって重要であったわけではない。デュッセルドルフの国際芸術家会議が発端となったワイマールにおけるダダイストと構成主義者の事実上はじめての会合がもたれた年,あるいはまた西欧の作家たちが刮目(かつもく・目をこすってよく見ること。注意して見ること。)したシュプレマテイズムや構成主義などを始めとしてロシア美術の現況を紹介する大規模な「第一回ロシア美術展」が開催された年なのである。もっとも,ロシアの構成主義全般の理解も直接間接に西へ向けて普及するなか「国際的」な構成主義の派生・形成にともない次第に変質してゆく時期にあたっていた。その過程で戦わされたさまぎまな論議が・・・なかんずく「MA」グループのカサックの展開した議論が・・・村山が謳うことになる造形思想,すなわち「意識的構成主義」にも投影したと見るべきだろう。

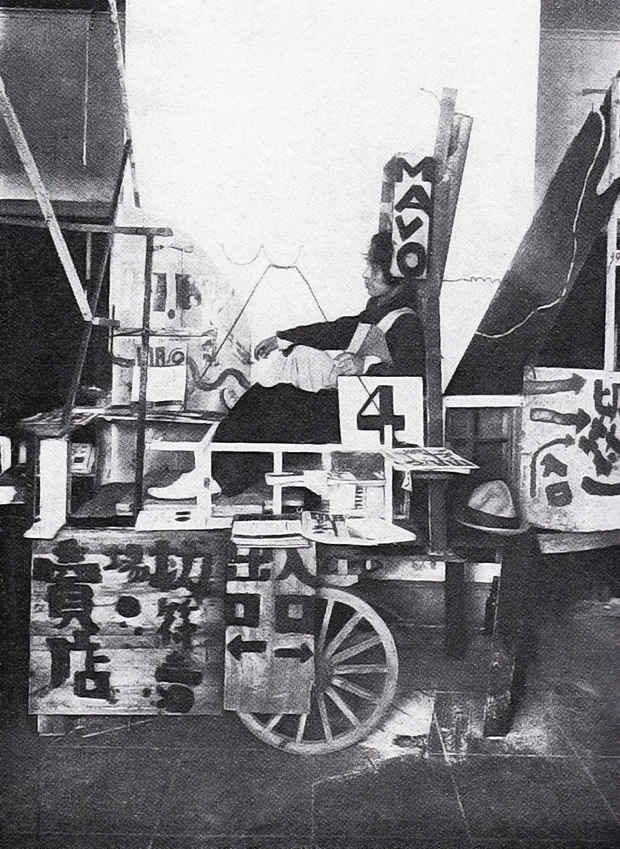

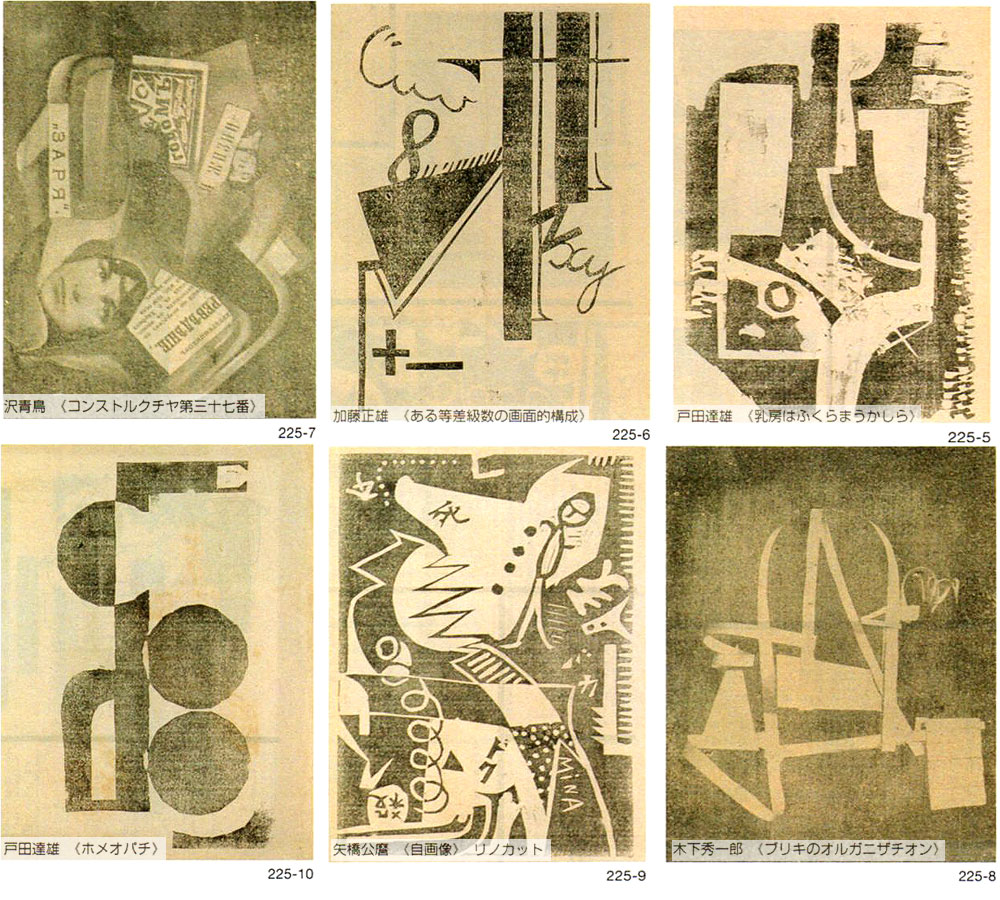

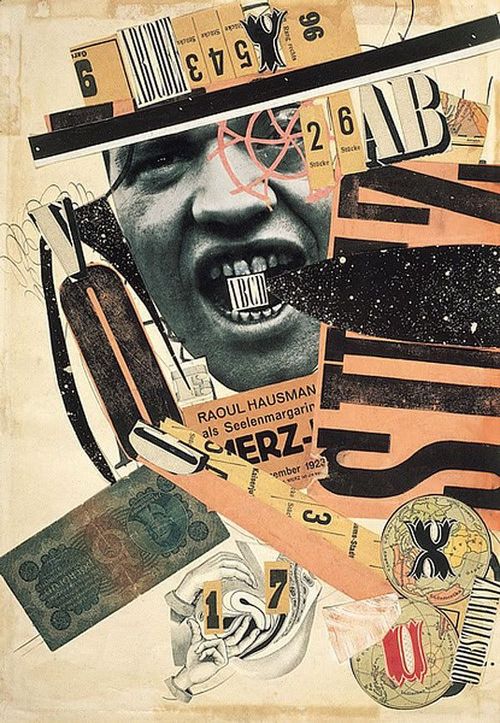

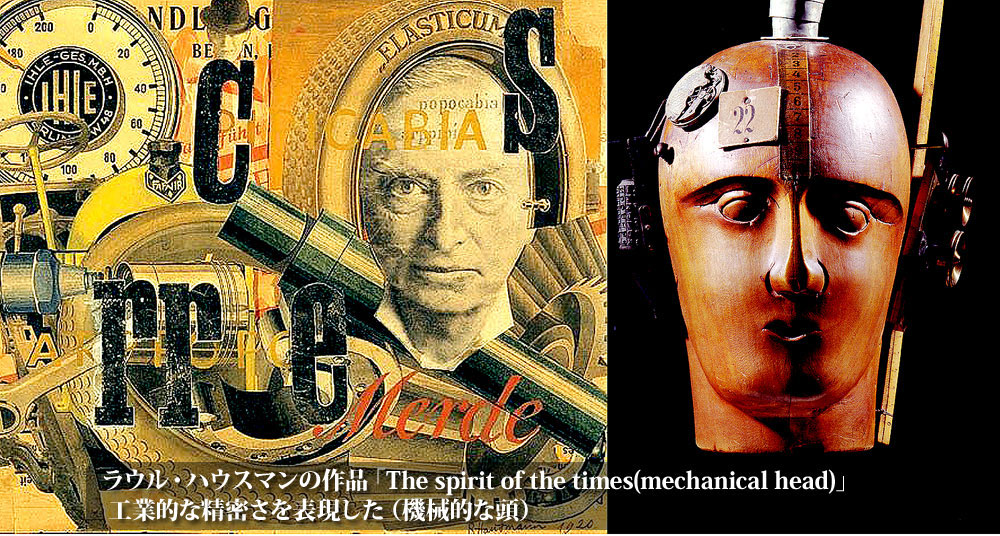

村山知義は1923(大正12)年1月末の帰国直後から意識的構成主義を唱え始め,矢も楯もたまらず「意識的構成主義的小品展覧会」(5月)を開催してその成果を世に問う一方,マリネッティ(上図左・右)やモールを会員名簿に列挙して,永野芳光ととも「アウグストグルッペ」なる団体を強引に結成して美術界への最初の挑発を仕掛けた(7月)。その直後に開始される「マヴオ」の運動への破調の前奏曲(下図左・右)であった。

当初,意識的構成主義は「ダダと構成派に時間的にも理論的にも次ぐもの」と規定され したがってロシア構成主義とはまったく異なると一貫して主張されたが,しかし,村山は一度としてその独自性を積極的に開陳したことはなかった。加えて,著述の上ではもっぱら「構成主義」批判に終始したために,つまり「意識的構成主義」の否定的な陰画しか提示しなかったがために(このこと自体はまことにダダ的といえよう),結局,思想として骨格を与えられないまま放棄されることになった。ただ,私達の手元にはまちがいなく陰画としての意識的構成主義は残されている。

村山知義が展開した構成主義批判では,ロシア構成主義の著作をほとんど直接的に参照できていないことを割り引くなら(象徴的なことに彼は一度として「第一回ロシア美術展」に言及していないり,かなり鋭敏に的確にその理論が咀嚼されたというべきであろう。たとえば,冒頭に一部引用したリブモン=デセーニュの「デ・ステイル」誌に掲載された「ダダイズム」という文章も,村山自身が引用しており,彼にダダと構成主義の複雑な関係がよく洞察されていた証左である。なるほど自ら断わっているように,ロシア語の壁のために,彼の構成主義論はもっばら当時のロシア以外の国際的な前衛雑誌,MA,BROOM,MECANO,MERZ(メルツ)等の記事を土台とすることになった。いわば本文を欠いた注釈から本文を云々することになってしまうという逆倒した面が多々ある。

しかし,当時としてはこれはひとり村山に限られない現象であり,いちいち無理解や誤認を取り上げてあげつらうことは穏当ではないし,その偏差を測ることが小文の意図するところでもない。ただし,事実経過としては,海外の文献に加え,ブルリュークと入れ替わるように来日して,革命後の最新の動向を伝えたワルワーラ・ブブノワの論文などに触れ ロシア構成主義についての認識がしだいに深まるにつれて,またマヴオや三科などの芸術運動にいっそう専念するにつれて,後段で述べるように,村山の論調は短期間のうちに極端な振幅で揺れることを余儀なくされた。

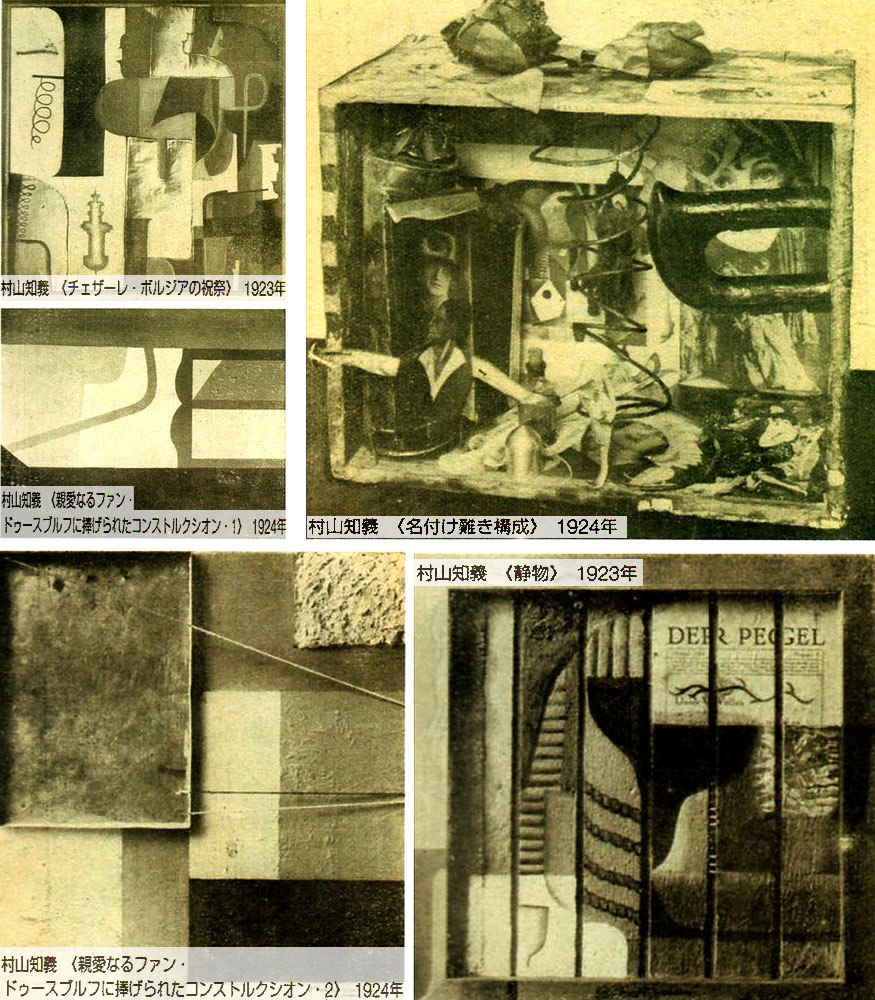

ここで村山知義の意識的構成主義の理論的な輪郭をたどる前に,まず意識的構成主義の仕事として残された作例から判断する限り,シュヴイツタースの「メルツ」と様式的にはもっとも類縁関係が深い村山知義「名付け難き構成」1924年村山知義「親愛なるヴアン・デスプルグに捧げられたコンストルクシオン2」1924年ことを確認しておこう。シュヴイツタースとの間には雑誌の単なる交換以上の交際があったようで,実際,彼から『マヴオ』に「メルツ標準舞台」についての一文の掲載を頼む手紙が送られてきた,と村山は述べている(「或る十日甲の日記」仲央美剋大正14年4月)。アルプとリシツキーは「諸芸術主義』(1925年)で誤って雑誌『マヴオ」創刊一号の表紙に図版として用いられた山里栄吉の構成を村山作として<メルツ〉に分類したが,こと意識的構成主義の位置づけとしては妥当な判断であるように思われる。しかも,村山には僅かとはいえフアン・ドゥースブルフに捧げられた幾何学的要素からなる絵画の系列もあり,まさにドゥースブルフやシュヴイツタースの多元的な表現形式と並行しているのである。

村山にとってこのようにダダや構成主義の造形的なイディオムを自由に操作できる多元性こそ彼の意識的構成主義の根幹である(これが確固としたスタイルとして完結しなかった第一の理由である)。と同時に,それがそのまま構成主義批判の最初の契機となるものであった。つまり彼がカサックの言葉を借りて述べたように,構成主義では表現形式における「純一の憧憬」が否定されていない点である(「構成派批判」「みづゑ』大正13年7月)。表現派を筆頭にしてさまぎまな流派が一斉に開花したようにみえるドイツ美術界の状況をつぶさに見聞した村山は,対象と形式の関わり方が多様化し,対象が視覚的なものに縛られなくなった以上,いたずらに唯一の形式に自らを限定することを戒めて,無限の対象に対する無限の形式があるべきであると考えるようになった。それが立体派や構成派などが抗(あらが・逆らう。

村山にとってこのようにダダや構成主義の造形的なイディオムを自由に操作できる多元性こそ彼の意識的構成主義の根幹である(これが確固としたスタイルとして完結しなかった第一の理由である)。と同時に,それがそのまま構成主義批判の最初の契機となるものであった。つまり彼がカサックの言葉を借りて述べたように,構成主義では表現形式における「純一の憧憬」が否定されていない点である(「構成派批判」「みづゑ』大正13年7月)。表現派を筆頭にしてさまぎまな流派が一斉に開花したようにみえるドイツ美術界の状況をつぶさに見聞した村山は,対象と形式の関わり方が多様化し,対象が視覚的なものに縛られなくなった以上,いたずらに唯一の形式に自らを限定することを戒めて,無限の対象に対する無限の形式があるべきであると考えるようになった。それが立体派や構成派などが抗(あらが・逆らう。