英語強化は民主主義の危機

小学校で英語を教科に格上げし、大学では授業を英語でするよう求める。政府は英語を強化する改革を進めている。とかく批判されてきた日本人の英語力が今度こそ変わる、と期待する人も多いだろう。だが、一人の政治学者が「これでは日本はだめになる」と批判する。民主主義はおかしくなり、日本語の価値は落ちてしまうと。

▶苦手な人は人生の選択肢が保障されず、社会の意思疎通も不十分に

英語の強化が、民主主義のあり方まで左右すると主張しています。どういうことですか。

「言語は、政治を考える上でとても大事です。様々な階層の人たちが生活実感をもとに、自分の言葉で自分の意見を表現し、それをもとに議論する。そこから民主主義は生まれます。でも、世界的には珍しくないことですが、一国の中でエリート層と一般の人たちの間で使う言語が違っていたら、どうでしょうか。意思疎通が十分できず、世論がきちんと形成されないおそれもあって、民主的な議論が難しくなってしまいます」

1971年.jpg)

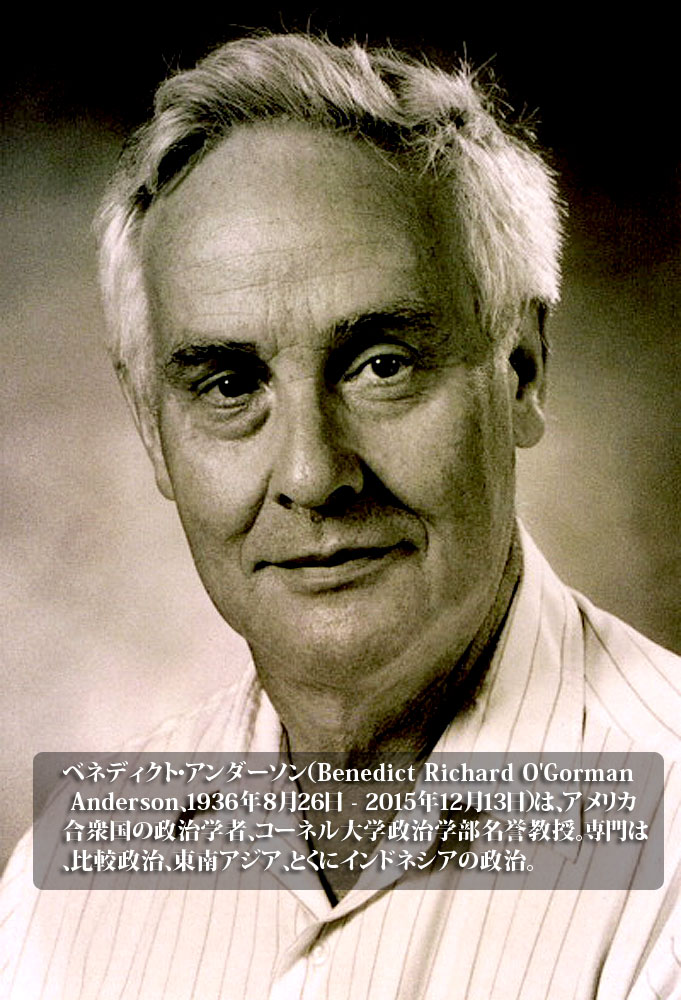

「昨年亡くなった米国の政治学者ベネディクト・アンダーソンは『想像の共同体』で言語は人々の連帯意識の核を形成するものの一つだとしています。人々の間で言語がばらばらだったら、『私たちは同じ国の国民だ』という意識は生まれにくいでしょう」

「今後の日本にも、ひとごとではありません。英語の必要性がことさらに強調され、人々の英語力の差が広がれば社会のあり方に影響します」長年「話せない、使えない」と言われてきた日本人の英語です。教え方を改め、英語力が伸びるならいいことではないですか。「英語教育に対する批判や見直しは明治時代からありました。ただし今回の英語を重視する教育改革は、過去のものとは質も規模も違います。財界と政府が組んで、小学校から大学・大学院までの教育、さらには大学入試の英語も変えようというものです。影響は、一般に意識されているよりはるかに大きいと知ってほしい。民主主義を危うくし、社会の分断も招きかねません」

▶教育改革が社会をそこまで変えてしまうとは、ちょっと考えにくいですが。

「大きな転換点が、小学校での英語の教科化です。日本社会はなかなか変わらないけれど、いったん変化すると一気に変わるという特徴がある。社会が英語重視へと、どっと流れるでしょう」「英語が教科になれば、有名私立中学や国立中学の大部分が入試科目に入れてくると考えられます。今のコミュニケーション重視の流れを受けて、読み書きだけでなく、聞く力、話す力もテストする。大都市圏の教育熱心で豊かな家庭では、中学受験がいまや普通です。経済的余裕があれば、小さい時から英会話学校に通わせたり夏休みに語学留学に出したり、教育熱はさらに高まります。一方、余裕のない家庭は対応できません」

▶より上の年代は。

「大学教育の英語化は既に進行中です。東大や京大、早大や慶大などが英語だけで卒業できるコースを作っています。英語が得意なら入学しやすく、一流大卒の学歴がより簡単に手に入るわけです」「国家公務員になるにも大企業に入るにも、今や英語重視の流れです。『エリート的な、指導的な立場につくには英語が必要だ』という風潮はさらに高まっていくでしょう。裕福な家庭は、わが子にはとにかく英語を身につけさせよう、となっても不思議ではありません」

▶日本語の今後についても心配していますね。

「3年前、当時の文部科学相が、有力大学は2023年までに授業の半分以上を英語でするよう求めました。すでに予算的な制約をかけています。これを各大学がまじめに実行したら、将来的には、日本語が知的なことを論じたり、研究したりする言語ではなくなってしまうことを危惧しています」

「幕末以来、日本は欧米の進んだ学問を翻訳で取り入れてきました。教科書や専門書も今は日本語で読めます。しかし、大学の授業の英語化が進めば、先端的な用語、学術的な用語は翻訳されなくなる。日本語の専門書は売れなくなり、出版も進まなくなるでしょう。高等教育を受けたい、大学で勉強したいと思っても日本語ではできない、となってしまいます」科学研究でも国際ビジネスでも英語は不可欠です。これからの人たちが世界で渡り合っていくためには、英語力をもっと鍛えなければというのが、世の中の実感では。

「しかし、日本語が学問やビジネスの第一線の言語でなくなってしまって、それで日本の国力が高まるかというと疑問です」「例えば、新しいことを考え、作り出す創造性は、既存のものへの違和感やひらめきから出発します。そうしたことを言語化するのに強いのはやはり母語です。英語重視の改革が、そうした活動を後退させ、日本人の創造性を失わせてしまう懸念があります」

▶英語教育改革の流れは社会の要請から、といわれますが。

「いや、経緯を見ていると、グローバル化を志向する企業など、財界の要請ではないですか。関連する政策は、教育関係者からではなく、首相官邸の産業競争力会議など経済関連の会議で出てきたものが多いのです」「もちろん財界も社会の一部とはいえ、その要請が社会全体の声を反映しているとは考えにくい。教育現場を知っているとは思えない人たちの意見で改革が進められている現状はおかしいです」

▶こんなに変わるとは知らなかった、いつだれが決めたのか、という人も少なくないようです。

「改革の流れはこれでいいのか、まず国会で広く議論されるべきです。教育関係者をはじめ一般の国民もまじえ、社会の各界各層で議論し、その結果が反映される必要があります」

▶では、民主的で社会を分断しない外国語教育とは、どのようなものですか。

「英語だけでなく、中国語も韓国語もフランス語もドイツ語も、多様な外国語を勉強したいと思う人が勉強しやすい環境を、教育業界や政府がつくるべきです」「英語教育の必要性は否定しません。ただし子どもたちは様々です。英語が大好きな子もいれば、なじめない、いやだ、という子もいる。数学や理科をもっと勉強したいという子もいます。学校教育とは本来、国が押しつけるものではないはずです。子どもたちや学生の多様なニーズに応え、多様な人生の機会を保障するものであってほしい」

「英語ができるかどうかで人生の機会が異なってしまうのは、たいへん不公平なことです。国の施策としては、むしろたとえ英語が苦手でも稼ぎのいい仕事につける、高等教育を受けられるという環境を守ることが必要です。英語を理由に、人生の様々な選択肢が保障されないような社会になってしまっていいのでしょうか」

せてるひさ 45歳 1971年福岡県生まれ。九州大学准教授。専攻は政治理論、政治哲学。英国の大学院でも学ぶ。保守の立場から政治を研究、論じている。著書に「リベラリズムの再生」、共著に「TPP 黒い条約」など。昨年、「英語化は愚民化」を出版した。

■進む英語強化

グローバル人材の育成を掲げ、東京五輪・パラリンピックの年である2020年度から、文部科学省は小学校5、6年生の英語を従来の「外国語活動」から国語や算数と同等の「教科」にする方針だ。外国語活動は3、4年生から始める。

外国語活動が始まったのは11年度。その前に比べ、公教育での英語スタートは中1から小3に早まることになる。大学入試では、センター試験が20年度に新試験になるのを機に、文科省は「聞く・話す・読む・書く」の4技能を総合的にはかるテストの活用を掲げ、TOEFLやGTEC、TEAP、英検など国内外の外部試験の導入を検討中だ。高校の英語教育を改めるねらいもある。

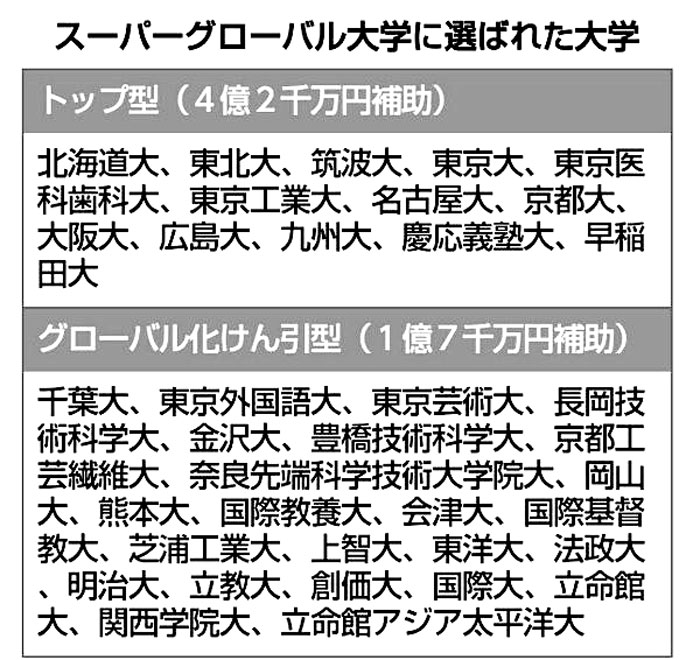

大学や大学院では授業の英語化が進んでいる。政府が全国37大学を「スーパーグローバル大学」に指定し、重点的に補助する制度も始めた。政府は15年度から国家公務員総合職の採用試験で、TOEFLやTOEIC、英検などを結果に応じて加算配点している。

■取材を終えて

これまで何人もの英語学者や英語教育の専門家、あるいは英語教育改革を求める経済人に会ってきた。でも、民主主義や社会の分断の危機の観点から英語の問題を聞いたのは初めてだ。今の世の中、英語はできるのにこしたことはない。しかしできればいい、できる社会に変えればいいというものでもない。非英語圏に住む私たちにとって、英語の問題は教育の問題だけではないと改めて知った。

(編集委員・刀祢館正明)

Top