■農民の子に生まれて

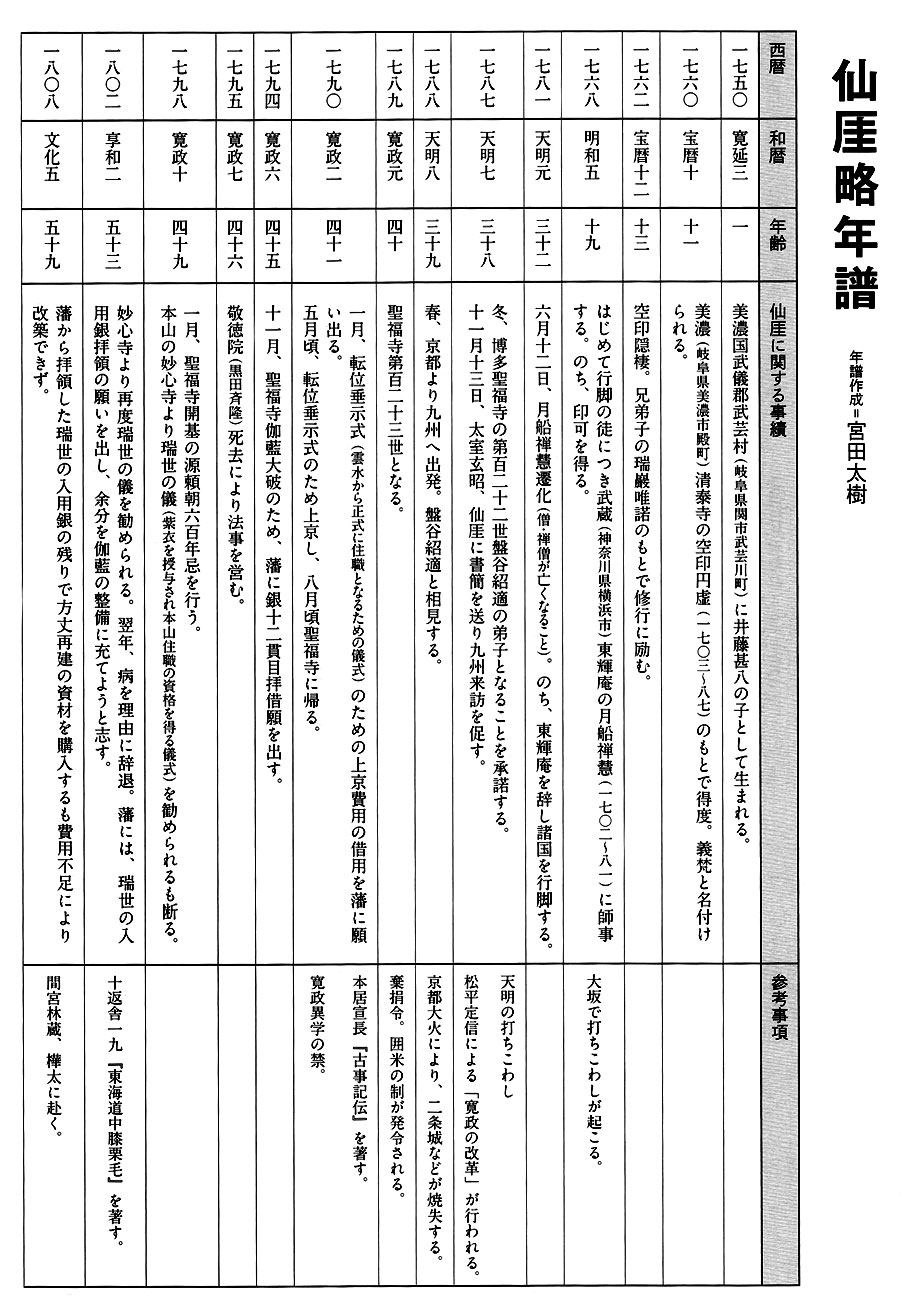

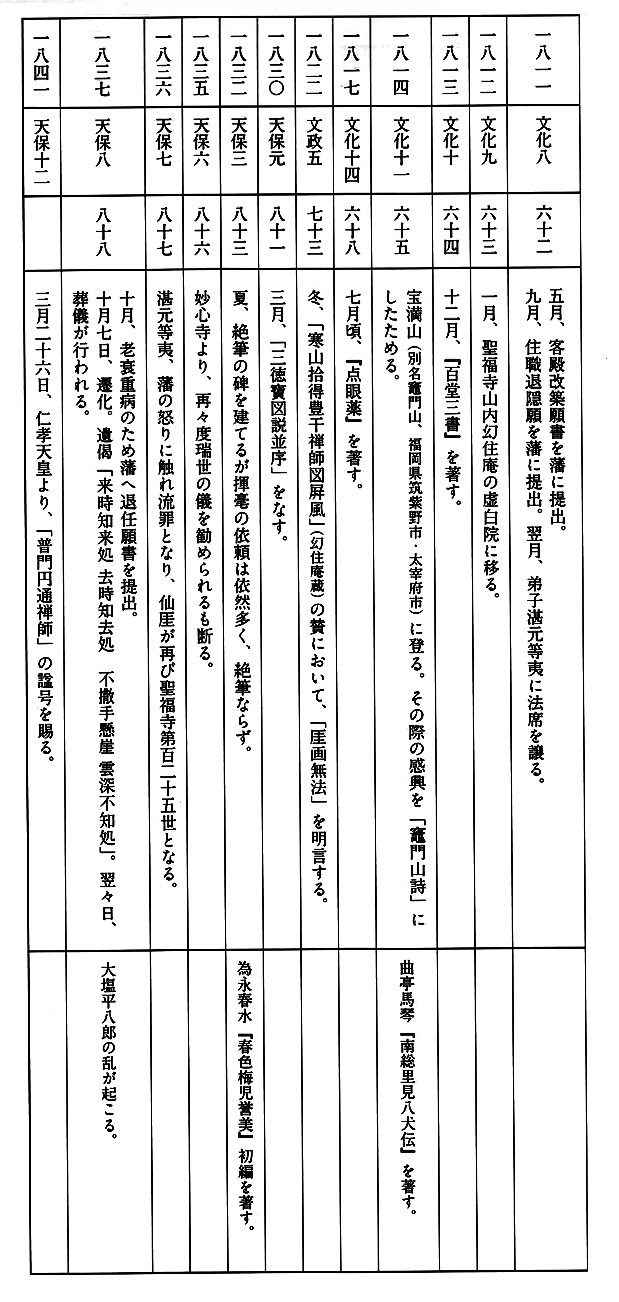

仙崖の前半生、特に生家のことは、実はよくわからない。彼は生前、自分の故郷のことや両親のことを一切話さなかったようだ。少なくとも聖福寺にはそうした仙崖の生まれに関係する自筆の史料や記録は皆無に近い。愛弟子である湛元等夷(たんげんとうい)が著した『聖福寺仙庄和尚略行実』には、生家について「濃州武儀郡谷口村山田氏子也」とある。ところが昭和にはいって次々と異説が登場した。確実なのは、美濃国(岐阜県)出身で、農民の子であったこと、兄がいたことくらいである。現在は、仙崖研究に一生をささげられた三宅酒壷洞(しゅこどう)氏の説(岐阜県関市武芸川町の井藤甚八の子)が採用されている。巻末の略年譜も、この三宅説に基づいている。

出家したのは十一歳の頃で、得度の師は美濃の清春寺第十世空印円虚(一七〇三〜八七)だった。空印は古月派の祖である古月禅材(一六六七〜一七五一)(下図)から印可を受けた学徳兼備の禅僧だった。したがって、仙崖は古月派の禅僧として出発した。古月禅材は、「鎮西の古月、東海の白隠」と称された名僧で、主に九州を舞台に活動した。禅画については「西の仙圧、東の白隠」といわれるが、宗教者としては、仙崖の師の師である古月も白隠と併称される。なんとも因縁である。

空印から義梵という法名を与えられた仙崖は、美濃の中心的道場である清泰寺で修行を始めた。清春寺は江戸中期の京狩野系の絵師の手によると思われる杉戸絵が今も残る名刹である。

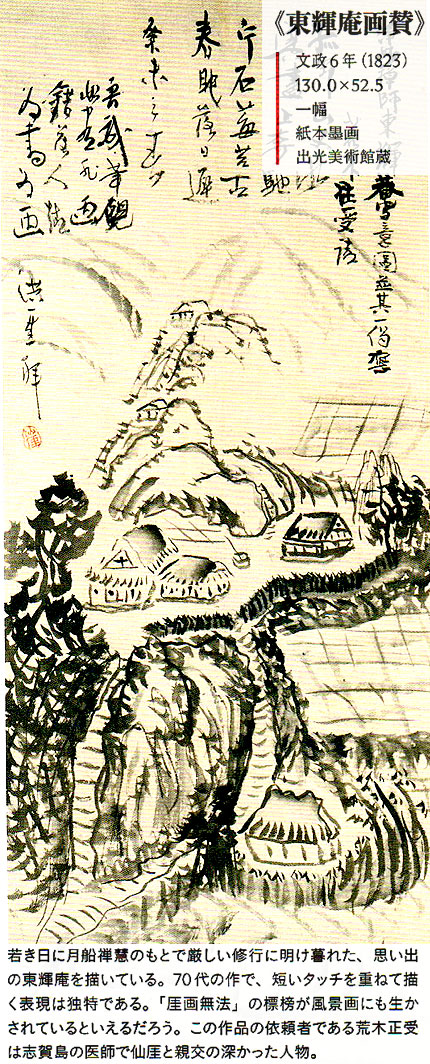

空印と清春寺が、仙崖の禅僧としての骨格と、学問や書画に対する基礎的な素養を育んだといえるだろう。空印隠棲(いんせい・俗世間を逃れて静かに住むこと)後は空印の法席を継いだ兄弟子の瑞巌唯諾(いだく)について修行を続け、十九歳の時、はじめて行脚に出た。仙崖が第二の師としたのは武蔵国(横浜)東輝庵(とうきあん)の月船禅慧(げっせんぜんね・一七〇二〜八一)である。月船のもとでさらに修行を重ね、印可を得た。この月船禅慧もこれまでは古月禅材から印可を受けた古月派の僧とされてきた。実は、仙崖は白隠の最晩年の弟子になれる機会があったのだが、彼は自らの法系を守り、美濃から武蔵へ向かう道中、沼津の原にあった白隠の松蔭寺の門前を素通りしたといわれている。しかし、最近は月船が古月派であったことを疑問視する説もあるので、法系を守るために月船を選んだと断定するのは躊躇されるのだが、白隠教団に所属しなかったことは、結果的に仙崖という禅僧の方向性を決定的にしたといえる。

仙厓が門下となった当時の月船には、太室玄昭(たいしつげんしょう)、物先海旭(もっせんかいきょく)、誠拙周樗(せいせつしゅうちょ)などの、いずれも臨済宗の歴史に名を残す優れた兄弟子たちがいた。彼らは毒月船と呼ばれて峻厳な禅風を挙揚した月船について、命がけの修行をしていた。後年、仙厘が「絶無慈心 正傍喪身絶命」と述懐するほど月船は厳しかった。仙崖三十二歳の時に月船が遷化すると、これを機に三十八歳の頃まで、仙崖は再び長い行脚に出る。天明の大飢饉がすっぽりと重なる時期の行脚は、想像するに困難な旅だっただろう。福島県黒岩の満願寺には、三十代の作と考えられる石鞏(せききょう)が残り、宮城県石巻の広済寺には《臨済栽松・南泉斬猫図》(五十代の作ではある)が伝わる。仙崖の歌集「すて小舟」 には「塩竃より松島へ渡舟中実景」と題された歌もあって、行脚の足跡は美濃、京都から東北までの広範囲にわたったことは確かである。一説には、東北行脚の最中に死に瀕し、一命を取りとめて大悟したと伝えられている。長く苦しい行脚の修行が、禅僧仙崖の根本にある。

■聖福寺の住持となって

生涯の転機が訪れたのは三十八歳の頃である。月船参下の兄弟子だった太室玄昭(たいしつげんしょう)は、当時太宰府・戒壇院(観世音寺)の看房(留守居役)だったが、聖福寺の第百二十二世盤谷紹適(ばんこくしょうてき)が、寺を託せるような人物を探していると聞き、仙崖を推挙した。この推挙に応じ、翌年に仙崖は盤谷の弟子となるべく、滞在していた京都から博多にやってきた。盤谷は、短期間で仙崖の学徳の高さを認めたのだろう、弟子となった翌年、四十歳で仙崖は聖福寺第百二十三世となっている。

聖福寺は建久六年(一一九五)の将軍源頼朝の寄進により、栄西を開山として創建された日本最初の禅寺で、山号を安国山、寺号を聖福至仁禅寺と称し、山門には後鳥羽上皇宗筆による「扶桑最初禅窟」の勅額が掲げられている。文字通りわが国で最初の禅寺である。創建当初は三十八院の塔頭を数え、室町時代には五山十刹制度の十刹第三位(後に第二位)に序したが、戦国期に荒廃し、天正十五年(一五八七)の太閤町制によってほぼ現在の伽藍配置になった。格式でいえば、特別な寺である。ただしかし、仙崖の時代には、伽藍の荒廃が進み、雨漏りのために法事にも支障をきたしていた。しかも仙崖着任から五年後には方丈が大破してしまい、修復のための資金を黒田藩から借り出して急場をしのぐありさまだった。また、禅道場としての規律が弛み、真摯な修行の場としては課題もあったらしい。

住職となった仙崖は、伽藍の再整備と弟子の育成のために東奔西走する。この間、聖福寺の本山である京都の妙心寺から二度の紫衣勧奨があった。禅僧として最高位に出世し、妙心寺の世代になる儀式を受けよという催促である。最晩年にも一度、合計三度の勧奨があったが、仙崖は結局断り続け、一生を黒衣の修行僧として生きた。白隠と同じく、本山無視である。ただ、二度目の勧奨があった五十三歳の時には、上洛のための費用を黒田藩から借用し、本山には持病のめまいのために上洛できない旨を使僧に伝えさせ、浮いた費用で方丈再建のための資材を整えるという離れ業までしている。こうした努力にもかかわらず、伽藍の最終的な再建は仙崖存命中には実現しなかったのだが、二十年以上におよぶ在住時代の大半は、寺の整備に奔走する日々だった。また、開山である栄西の六百年遠忌という大事業も遂行した。聖福寺には仙崖が住職時代に残したさまざまな記録や藩に提出した書簡の控えなどが数多く残っている。自由奔放な禅画を描いた人物とは思えないほど、まじめで繊細、凡帳面な性格が表れた史料ばかりである。同時に、なぜこれほどまでに聖福寺の整備にこだわったのかと訝(いぶか)しくなるが、その気持ちは、仙崖が書画に残した「扶桑最初禅窟」という落款に表れていると思う。ここが、わが国で最初の禅道場であり、ここからすべてが始まったのだという自負である。栄西以後、日本の禅はさまざまに支流を作ったが、その正道を受け継ぐのは私である、という意味の言葉を栄西の六百年遠忌で残すほど、仙崖は聖福寺の住職となったことを誇りに思っていた。その聖福寺の伽藍の荒廃と、幕藩体制に組み込まれて身動きがとれず、世俗にまみれてしまった臨済宗の姿が、仙崖の中で重なっていたのかもしれない。

もうひとつの課題は弟子の育成だった。彼の徳を慕って参集する弟子たちのために、聖福寺はさらに貧乏になったと伝えられている。彼自身は、若い修行僧が集まり来ることをなによりも喜んだに違いない。「苫(とま)禅堂」と呼んだ粗末な禅堂を建て、その利用規則である「樹下堂略鑒(りゃくかん)」の最初に、「禅もと参ずべき無く、また参ず可からざる無し。吾が室すでに開く。入らんと欲せば即ち入れ。なんぞ時刻を要せんや」という気概あふれる一別を残している。伽藍整備が思うように進まない中で、修行僧のための禅堂を最優先で整えたところに、宗教者としての姿勢と優しさが表れている。仙崖が、白隠教団に対してどれほどの対抗意識を持っていたか、古月派の行く末についてどれほど危機感を持っていたかは定かではない。ただ、厳しい修行と行脚によって大悟した自らの体験を、いかにして弟子に伝えていくかは、伽藍の整備よりもさらに重大事だったと思える。また「禅もと参ずべき無く、また参ず可からざる無し」という言葉はなかなか刺激的である。後年に標傍する「崖画無法」に通じる思想が、住職時代からあったと感じられうる。禅の立場から仙崖を論じられた玄侑宗久氏が仙崖をして「無法の禅」と呼ぶのも領けるのである。

「世画に法あり 崖画に法なし 仏云う 法はもとより 無法を法とす」

禅堂再建から三年後の五十六歳の時、仙崖の眼鏡にかなう人物が、信州の慈雲寺からやってきた。「湛元の知らない字はない」とまでいわれるほどの秀才で、聖福寺第百二十四世となる湛元等夷(たんげんとうい)である。学僧としては飛び抜けた人物だったが、夜な夜な寺を抜け出して色町に遊びに行く困り者であり、仙崖の最晩年には檀家との悶着があって事件を起こしてしまう不肖(ふしょう・おろかなこと)の弟子でもあったのだが、伝えられている湛元との逸話は、どれもこれも愛弟子に対する深い愛情あふれるものばかりで、師家としての仙崖は、月船とはずいぶん違ったようだ。また自らの修行も怠らず、多忙な職務の合間をぬって勉学に励んだ逸話も数多く伝わっている。仙崖は、宗教者として何を考え、どのようなことを目指したのだろうか。

■仙崖の思想

仙崖が聖福寺を退任したのは六十二歳の秋で、翌年から山内の虚白院に隠棲した。妙心寺での修行を終えた湛元が寺に戻り、法嗣に足る彼の成長が決心させたものだろう。ただ、直接的なきっかけは、六十二歳で藩に提出した「客殿改築願書」や、その資金調達のための 「御国中勧化願」が認められなかった責任を取ってのことと考えられる。却下された「御国中勧化願」提出の三ケ月後に 「奉願口上之覚(聖福寺住職退隠願)」を藩に提出し、仙崖は聖福寺住職を辞した。湛元がいるので心置きなく最後の勝負に出たが、やっぱり負けた、というところだろうか。住職退隠願でも触れているが、

住職退隠願でも触れているが、本山からの再三の紫衣(高官が身に付けるべき高貴な色)勧奨を固辞してきたことは藩や上級武家ばかりの檀家からすると意に沿わないことだったかもしれず、二度目の勧奨を断った五十三歳で一度は引退を考えていたようだ。

退隠願には老いに病が加わりと書いていたにもかかわらず、それから仙崖は二十五年続く晩年を元気に過ごす。重責から解き放たれて各地に遊び、市井の人びとと交わり、語録を執筆し、書画制作に本格的に取り組んでいく。

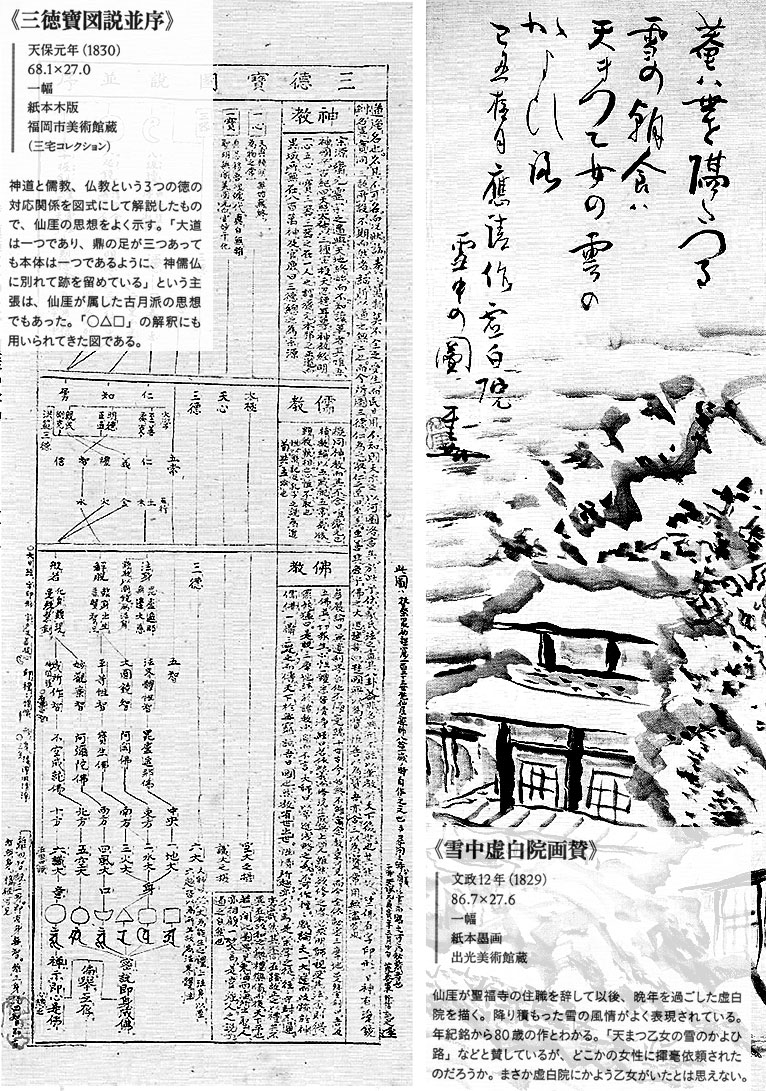

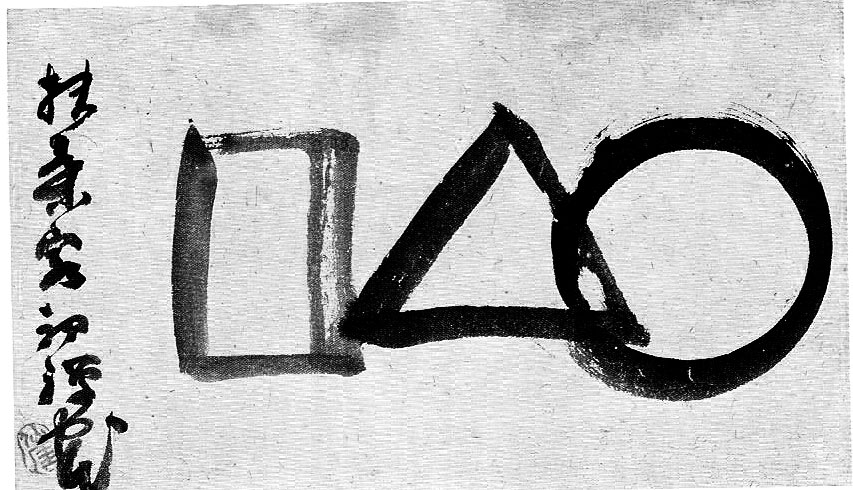

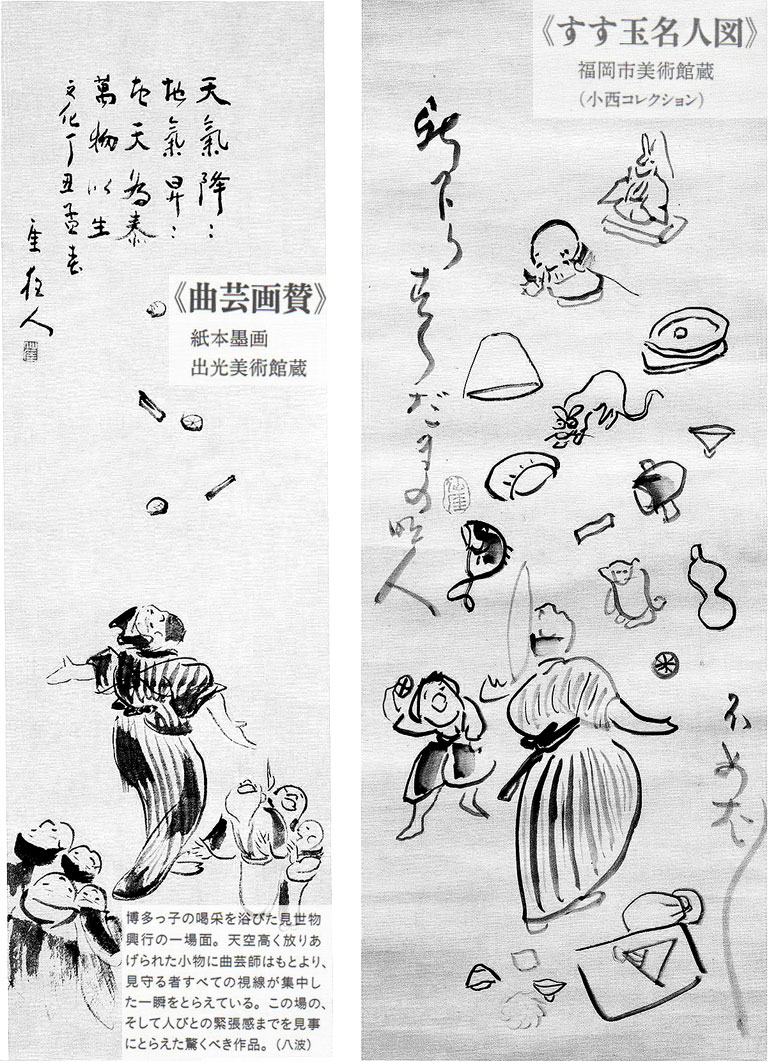

ここで重要なのは、仙崖の学僧としての一面である。彼の思想を知るための根本的な資料である『百堂三書』(六十四歳)、『点眼薬』(六十八歳)は、退任後に著された語録である。また成立年代は不明だが、宗教論や賛文をまとめた『触鼻羊』、『睦睡余稿』、『聖福普門円通禅師語録』、『仙崖和尚語録』なども残る。文芸については歌集『捨小舟』を残しており、虚白院のあった聖福寺塔頭幻住庵にはその草稿が残っている。さらに八十一歳の《三徳賓図説並序》(上図)は、自らの思想を図説にしたもので、有名な《○△□》(下図)を読み解くための材料にも使われてきた。

仙崖の若い頃の蔵書目録が現存しているが、彼の研究対象は、禅宗だけでなく、顕教、密教といった仏教の内典はもとより、神道や儒教、中国の思想書などの外典に類する典籍にまでおよんでいた。また和歌などの文芸にも秀でていた。こうした幅広い学問的素養は古月派の禅風を継承したものと思われる。またそうした幅広い見地に立脚し、最終的には禅をも客体化し、禅という枠を超えた広大無限の心の世界に到達することを目標としていたことがさまざまな著作から読み取れる。先述した「樹下堂略鑒(りゃくかん)」に「禅もと参ずべき無く、また参ず可からざる無し」とあったのも、あらゆる枠にとらわれない心の表明と解釈できる。相手が禅であっても、ひとたび絶対視してしまうと、そこにとらわれ、不自由になるということだろう。禅にしがみついているかぎり、真の悟りは得られないのかもしれない。

また仙崖は、真言や天台と禅との融合を試みた栄西の思想を継承し、さらに発展させる立場を表明した思想家でもあった。《三徳賛図説並序》は、神道と儒教と仏教を理論として結びつけたもので、それぞれの根底に流れる世界観を融合させている。神仏習合が進んだ江戸後期には、そうした思想が宗教界の通底に存在するし、古月派もまた神儒仏の融合を説いている。しかし単なる知識ではなく、理論でもなく、生きざまとしてこれを実践しっづけたのが仙崖である。あらゆる相対的な存在を否定すること、超えること。ひとつにすること。○と△と□という三原型が、個々に分裂した世界の事象を表現しているものだとすれば、三原型が重なり合っていることは、多元的な現実、二元論的な世界も、本来はひとつであるという意味があるのかもしれない。

仙崖が聖福寺の住職候補として兄弟子の太室玄昭(たいしつげんしょう)に推挙されたのは、酒脱な禅画を数多く描いて人気者になるはるか以前である。その時点で、仙崖は禅僧として高く評価されていた。同門の兄弟子で、鎌倉・円覚寺中興の祖といわれる誠拙周樗(せいせつ しゅうちょ)は、著書『忘銘菓』で仙崖を「今、鎮西に千光祖師再来あり」とまで評価している。千光祖師とは栄西のことであり、仙崖は栄西の再来だと称えているのである。これは単なる美辞麗句ではない。仙崖の思想と実践を知る者がくだした正当な評価である。このような宗教者の姿と、自らを「四国猿の日干し」と呼び、おもしろおかしい禅画で人気者になった博多の仙崖さんとは、かなりイメージが違う。そこが仙崖のすばらしさである。

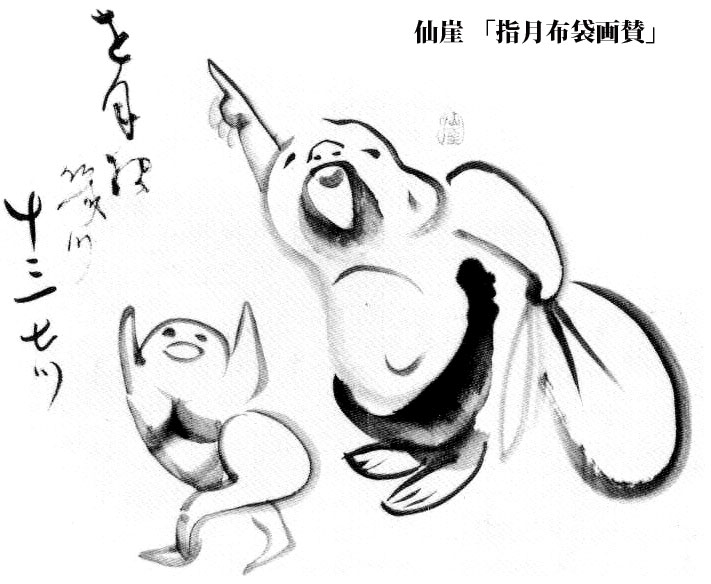

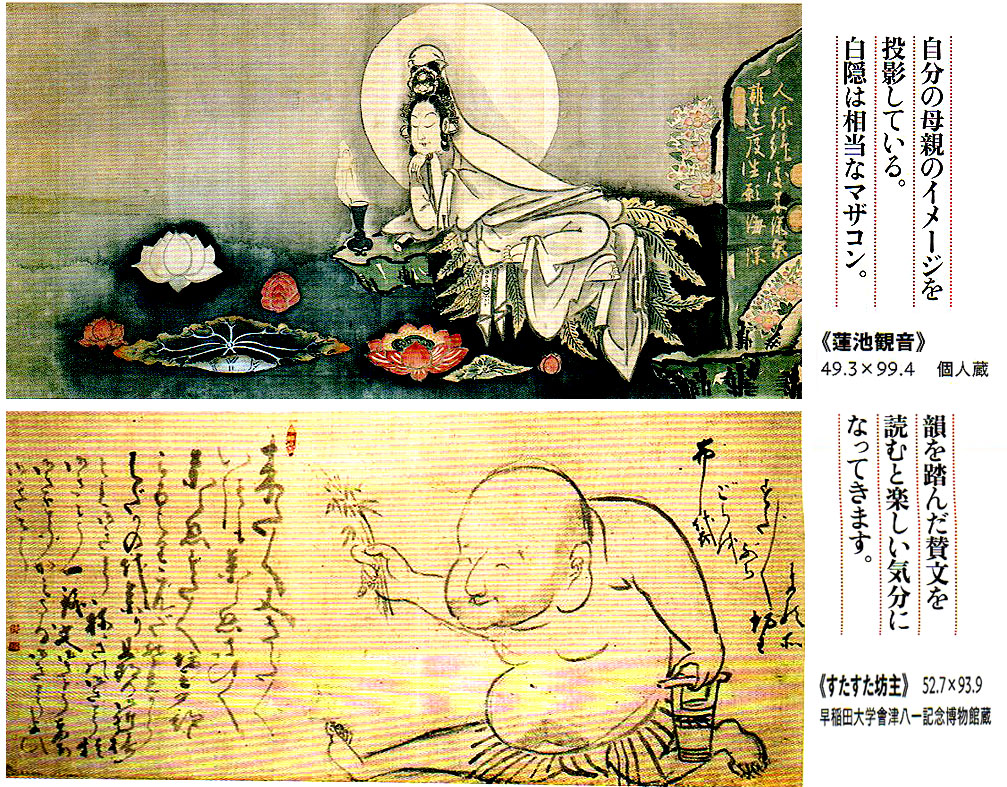

「十牛図」という画題がある。人の心や悟りを牛になぞらえ、修行僧を牧童になぞらえ、十場面からなる。その中で牧童(修行者)は牛(悟り)を探し、牛をとらえ、牛に乗り、さらに牛の存在を忘れ、最終的には布袋となって別の童と遊ぶ姿で描かれている。仙崖は牛を捕らえ牛に乗ったばかりではなく、牛を忘れ、町に出て童と遊んだ人だった。彼の《指月布袋画賛》(上図)で、子供たちと遊ぶ布袋はまさしく彼自身であり、「十牛図」の最後の場面なのである。

■仙崖と筑前の絵師たち

四十歳にしてすでに高い学徳を身につけていた仙崖だったが、書画に関してはまだ素人だった。もちろん死ぬまで素人ではある。四十八歳という最も若い年紀銘がある《香厳撃竹図》(下図右)には、いまだ後年の仙崖らしさはない。この頃から五十代、六十代前半頃までが、絵画における研鑽の時期といえる。

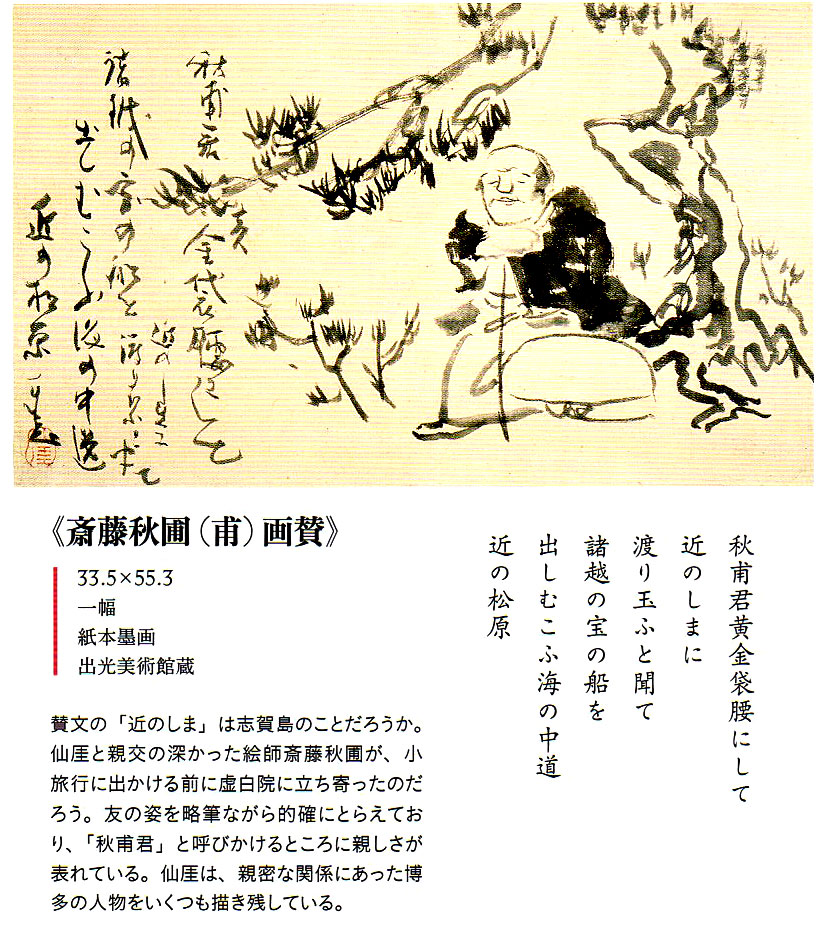

絵画における仙崖の師については、《仙崖縄床図》を描いた斎藤秋圃(しゅうほ)(甫)(一七六八〜一八五九)だったという説がある。秋圃は福岡藩の支藩である秋月藩の御用絵師となる以前、大坂時代に『葵氏艶譜』という色町を題材にした軽妙な風俗画を描いていたので、戯画的な表現において影響を与えた可能性はある。

ただ、現存する資料や秋圃の経歴から判断すると、ふたりの交友は、文政期以後、仙崖が自らのスタイルを確立したあとの時代だったと思われる。秋圃が描いて仙厘が賛を寄せた《仙崖和尚涅槃図》(上図)は、親しい関係がないとできない作品であるし、仙崖が描いた《斎藤秋圃(甫)画賛》(本頁)もあるため、親しくしていたことは確かだろう。秋圃をふくめ、筑前四大絵師といわれる桑原鳳井(ほうせい)、石丸春牛(しゅんぎゅう)、村田東圃(とうほ)らとも交渉はあったが、画風の影響関係を見いだすことはできない。

現時点では、仙崖は特定の絵師について絵画の勉強をした、とはいえないが、福岡藩の御用絵師である尾形家とは関係を持っていた。おそらく四十代の作だろうと考えられる《布袋図》(下図)は、尾形家に伝来した粉本を忠実に写したものである。ちょっと気持ちの悪い布袋図だ。仙崖は、写しとはいいながらこういう絵も描いていた。膨大な粉本(《昔、胡粉(ごふん)を用いて下絵を描き、のち墨を施したところから》東洋画で、下書きのこと)から手本を選び、貸し与えられて写すという、いわば御用絵師の研鑽そのままの勉強をしていたようである。聖福寺の住職だったので藩の御用絵師とも顔見知りになることができ、関係が持てたと思われる。時期としては尾形家六代の洞谷や七代洞霄(どうしょう)の時代である。長い行脚を経験した仙崖だつたから、若い頃からさまざまな寺で古画を見ていただろうが、粉本を写して本格的に研鑽できるようになったのは聖福寺住職になって以降だろう。もちろん聖福寺にもさまざまな絵画が伝来していたし、実際に写してもいる。仙崖は、絵画はまねることから始めた。つまり、オーソドックスな始まりだった。

四十代、五十代の作品をずらりと並べると、表現が首尾一貫しないのも頷(うなず)ける。あるときは筆線、また墨調、そして人物配置や構図など、さまざまな観点から試行錯誤している。この時期だけを見ていると、仙崖は本気で狩野派のような職業絵師の水墨画技法を習得する気だったようである。画題はほとんどが禅機図(禅の悟りの契機や極意を描き,また人物の所作や禅僧応答の機微を象徴的に表現した禅宗独特の絵画)や禅会図(禅的精神によって受容され,禅僧とその外護(げご)者たちが求めた思想・精神に合致し,制作・鑑賞両面において盛行する)だった。絵画表現を通して、弟子や帰依者(自己の身心を捧(ささ)

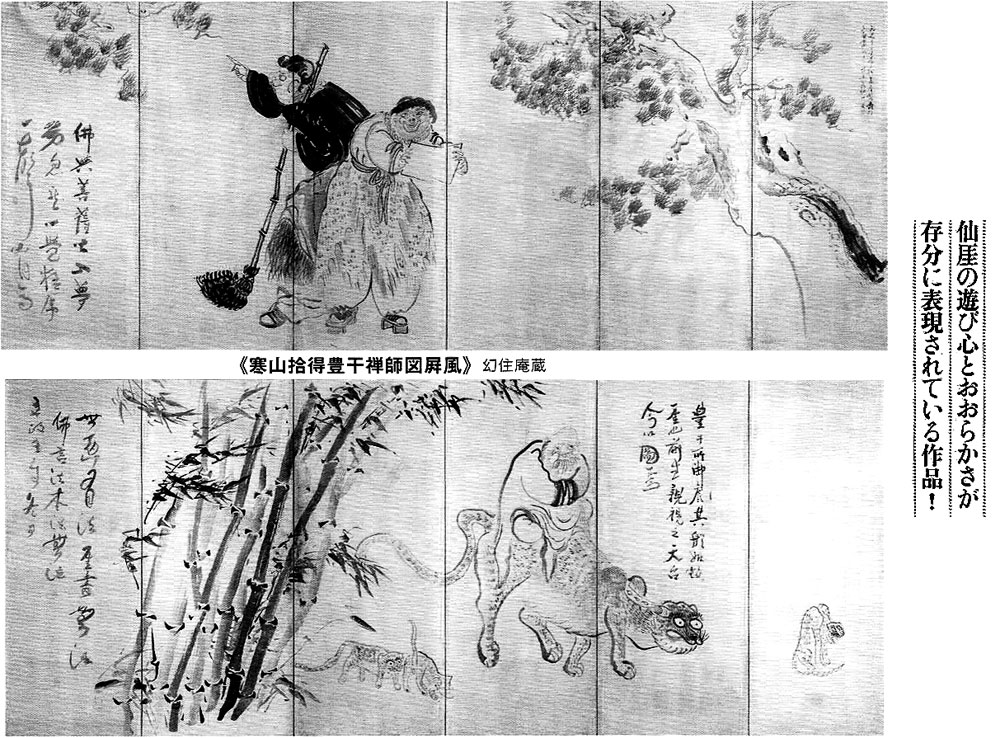

仙崖の絵画が無技巧になり、無法になった契機は、文人画家浦上春琴(しゅんきん・一七七九〜一八四六)との逸話で語られることもある。博多に来た春琴が、逗留先で仙崖の作品を見てその優れた技量に驚きつつ、仙崖に忠告する話だ。雪舟が絵描きとしては賞賛されるが、禅僧としての徳の高さを顧みられないことを例にあげて諭した。仙崖は深く感じ入り、描いた作品をその場で破り捨て、以後は密画を描かなくなったという。ふたりの出会いなどなかったと断言はできないが、無技巧への変化はそれほど劇的なものではない。六十代半ば頃から仙崖の表現は次第に明るくのびやかに、描線もときに奔放なものになって、戯画的な表現にもぎこちなさが消えていく。そうした流れの中で、作画に対する目的意識も変化していった。「座画無法」を高らかに標榜した幻住庵蔵の《寒山拾得豊干禅師図屏風》(下図)は、確かに突き抜けた作品であるが、技術と心の両面から準備は整っていたのだ。

■絶筆はしてみたが

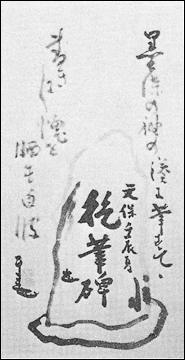

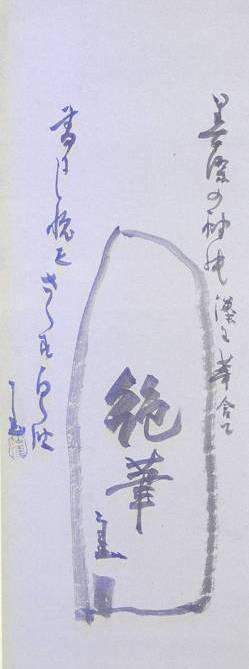

七十代、八十代のことは、数多くの作品がなによりも雄弁に物語ってくれている。乗ってきた牛を忘れ、わらべと遊ぶ毎日。人びとに幸福を与え、自らも幸福だった。しかし、いくら書画が好きとはいえ、引きも切らない揮毫(きごう・毛筆で文字や絵をかくこと)依頼に辟易(ひどく迷惑して、うんざりすること)したのだろう。八十三歳の時に「墨染の袖の湊に筆舎(すて)ては書きにし愧(はじ)をさらす白ら波」と詠んだ碑を建てて絶筆を宣言した。普通なら、こうまですれば聖福寺の門前に市がたつこともなくなるはずだが、仙崖好きの博多の人びとは納得しなかったようだ。むしろ、仙崖和尚が絶筆したらしい、それは大変だ、今のうちに何か描いてもらおうという連中が多かったのかもしれない。その証拠が《絶筆の碑図》(本頁)である。この図は複数残っている。中には代筆だろうと思えるものもある。絶筆したのに断れず、絶筆の碑を描いて与える。偽物まで措かれる。まるで落語である。案の定、絶筆宣言は失敗に終わり、仙厘は没年まで作品を残すことになる。絶筆できないことは、仙庄自身が一番わかっていたことかもしれない。

《絶筆の碑図》88.8×29.9一幅献本墨画福岡市美術館蔵(石村コレクション)仙圧和尚が絶筆したらしい。「墨染の袖の湊に筆舎て 書きにし悦をさらす自ら波」と書いた碑まで建てたらしい。それは大変、今のうちに何か一枚。というような不時な輩が多かったのか、「絶筆の碑図」なるものを描いて与えている。これでは絶筆したことにならないし、できるはずもない。

《不動明王図》天保8年(18写7)102.9×写6.1一幅紙本量画福岡市美術館歳(石村コレクション)88歳で遷化する直前の、絶筆に近い不動明王図。湛元が流罪になり、聖福寺に再住しなければならなかった心境が、このような図を描かせたのかもしれない。身体の衰えとはうらはらな仙厘最晩年の情熱、情念が感じられ、禅家としての壮絶な一面を物語っているともいえるだろう。

ところで、仙崖は自分の絵をタダで描いてやっていたのだろうか。上品で学問的とはいえない興味である。隠居した禅僧は基本的に無収入である。裕福な帰依者からの援助があったかもしれないが、書画の揮毫(きごう・毛筆で文字や絵をかくこと)によるなにがしかの収入もあったと思われる。必ず現金というわけでもないし、タダで描いたものも多かったと思う。しかし、描いてもらったほうも、お礼にと、たとえば食べ物の差し入れ、みたいなことはあったようだ。出光美術館の《美人画賛》(93頁)に描かれた美人は「この味噌漬は糸島第一の名物。あげてくれなんせ」 という台詞をしゃべっている。糸島からやってきた美人である。花魁(おいらん・遊女)かもしれない。しやべらせているのはもちろん仙崖だが、実際に味噌漬をもらったお礼として描かれた作品だろうと思う。まさか「味噌漬をあげるから何か描いて」と言われて描いたのではないだろう。この図をもらった美人(のはず)は、うれしくて誰かに見せただろう。見せられた別の美人(多分)は、だったら私もと、別の土産を持って仙崖を訪ねたかもしれない。こうしておけば、いろんな美人からいろんな土産がもらえるという計算までしていたとしたら、仙崖さんは食わせものである。

さて、八十七歳の時、聖福寺を託した弟子の湛元等夷が事件を起こす。仙崖が果たせなかった伽藍の再建のため檀家から寄付を募ったのだが、やり方が少し強引だった。寄付を拒否されて檀家の位牌を乱暴に扱ったりした。これがもとで藩から謹慎を命じられたが無視して上洛し、ついには宗像の大島へ流罪になったのである。

そこで急速、仙崖は高齢にもかかわらず、聖福寺に再住して第百二十五世となる。まさかの公務復帰だった。八十七歳の夏に描かれたと考えられる永青文庫の《ぼうぶら図》(53頁)には、ぶらぶらと日を過ごすぼうぶらだが、「急度御用にたつように 福神の如く 彼の道具の如く すりこぎの如く、生まれ出た」のだと書いている。そのとおり、仙崖は急度御用にたつために再び聖福寺に復帰する。この頃に描かれた観音図や地蔵菩薩図などを見ると、それまでの物静かな表現から、情念のような熱意のような力強さを感じさせる表現にまた変化している。八十八歳の年紀銘がある《不動明王図》(下図)は絶筆に近い作と考えられている。

燃え上がる炎のごとき情熟はまだあった。しかし、身体の衰えは隠しようもない。そんな仙崖の最晩年の姿が想像される壮絶さがある。弟子の流罪は、仙崖ひとりのみならず、古月派にとつても痛恨事だった。仙崖のやり場のない怒りが表れた悲壮な作品であると解釈されることもある。自分が見込んだ弟子のことだから落胆は大きかっただろうが、仙崖の思想や生き方を思えば、法系へのこだわり、つまり白隠への対抗意識はそれほど強いものだったとは思えないのである。法系とは、仙崖が否定してきた枠のひとつなのだから。

■雲深くして處を知らず

再住した翌年の秋、天保八年十月七日。仙崖は八十八年の生涯に幕を閉じる。公務復帰が寿命を縮めたといえなくもないが、なにせ八十八歳まで生きたのだから、天寿を全うしたというほうが正しい。臨終に関するこんな逸話がある。

いよいよという時になって、弟子たちは仙崖が遺偈を残していないことに気づいた。仙崖和尚ともあろう名僧が、遺偈ひとつ残さなかったというのではまずい。しかしもう筆を執らせることもできそうにない。そこで死の床に伏せる仙崖に何かまつごひとことと末期の言葉を迫った。すると仙崖は「死にともない、死にともない」 と言ったという。弟子たちは慌てた。「死にともない」では遺偈がないよりもさらにいけない。まずい。相談して、再び仙圧に迫った。すると仙圧は 「ほんまに、ほんまに」と答えた。こういう逸話である。

遺偈が残されていないので弟子たちが困ったということになっているが、仙崖の遺偽は残っている。聖福寺に伝来している。だからありえない話と否定することもできるが、仙崖の思想や生きざまを思うと、真実かもしれないとも思える。ちなみに、日々言うべきことは言ったという白隠は、遺偈を残していない。

来時知来庭 去時知去虞 不撒手懸崖 雲深不知虞 末後句 崖(花押)