■椅子と剣持勇の「近代」

■椅子と剣持勇の「近代」

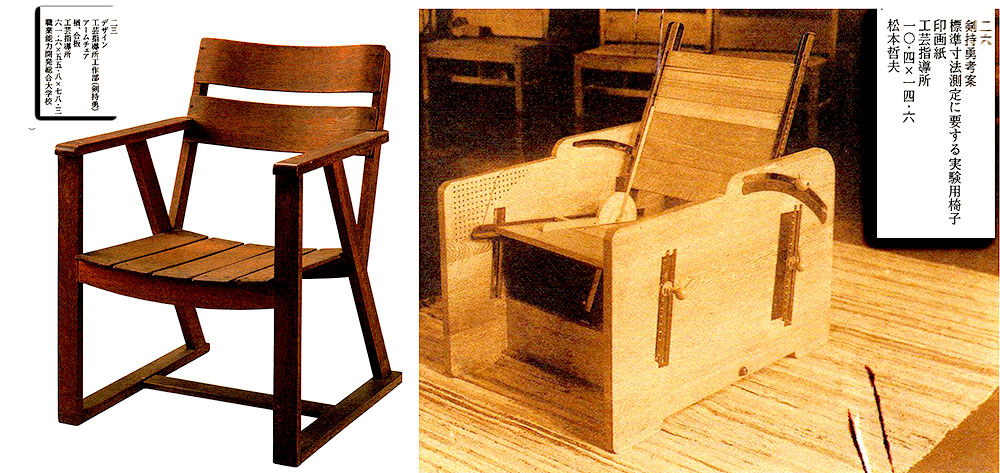

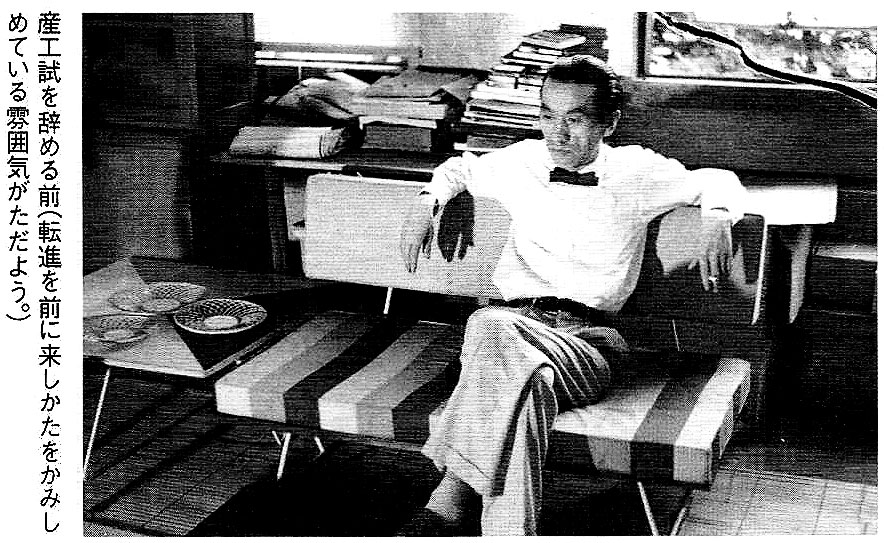

そのように問う一方で剣持は、1930年代の造形の「ひややかさ」と対比しての「人間化」の方向に、べつの突破口をみつけようともする(「北欧や東洋(日本や支那)の造形における木材や植物材料を用いた、温みのある造形・・・そのなかでも、現代益々重視される(単純美)を本質的に伝承して来ている日本の造形において、木や竹やミスやタタミなどによって表現されている感覚は、1950年代の造形が取戻そうとしている人間的なものを、心ゆくまで湛えている」、「木材は、木目が美しいということの外に見る人の視線に対する投射光線の方向が変るにつれて表面効果を一変する」、「かく、近代の造形感覚は、単純に平滑な面を嫌い表面の質感美を求めている」。そのうえでデザイナーを、やがてひろく使われる「人間工学」という言葉を意識してかしないでか、「ヒューマン・エンジニヤー」と位置づけている。

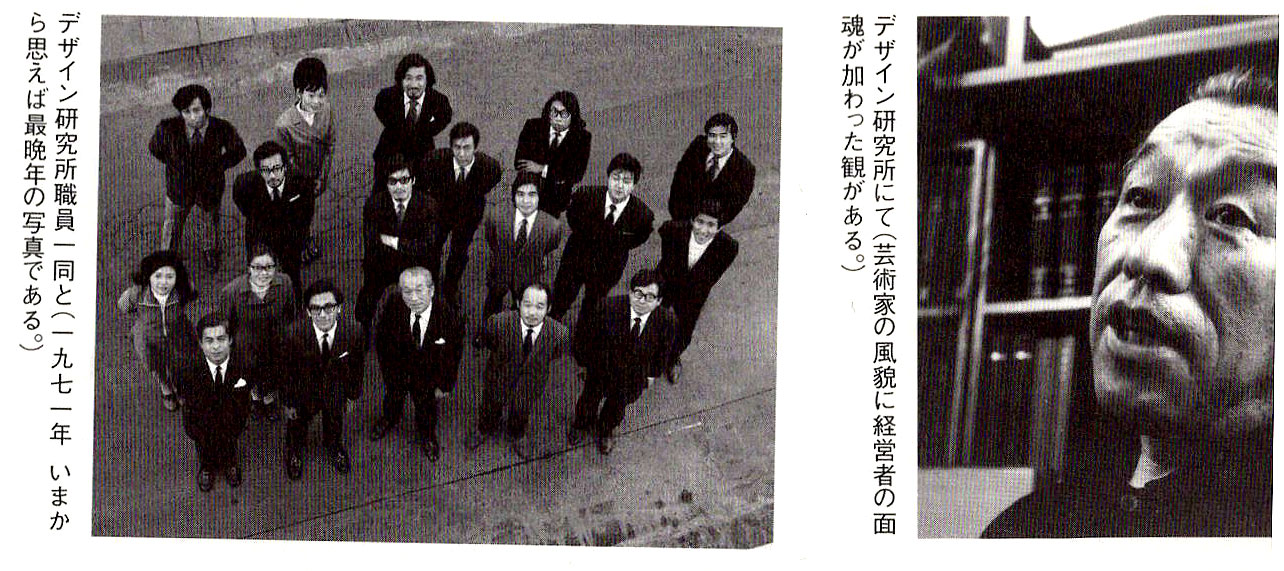

そのように問う一方で剣持は、1930年代の造形の「ひややかさ」と対比しての「人間化」の方向に、べつの突破口をみつけようともする(「北欧や東洋(日本や支那)の造形における木材や植物材料を用いた、温みのある造形・・・そのなかでも、現代益々重視される(単純美)を本質的に伝承して来ている日本の造形において、木や竹やミスやタタミなどによって表現されている感覚は、1950年代の造形が取戻そうとしている人間的なものを、心ゆくまで湛えている」、「木材は、木目が美しいということの外に見る人の視線に対する投射光線の方向が変るにつれて表面効果を一変する」、「かく、近代の造形感覚は、単純に平滑な面を嫌い表面の質感美を求めている」。そのうえでデザイナーを、やがてひろく使われる「人間工学」という言葉を意識してかしないでか、「ヒューマン・エンジニヤー」と位置づけている。 「デザイナーとしての私の姿勢は、いうまでもなく前衛であり、180年に及ぶモダン・ムーブメント(生活近代化運動)の越しかた行くすえの一直線のどこかに在るものと自負している」と剣持は、1964年に書いている。だがその「前衛」性の先に、捉えきれぬ「ナニカ」がみえた。真に「前衛」であったがゆえに、それを鋭く感知しえたというべきだが、未来を探る視線は、ヒッピーの「否定的な世紀末的感覚」にかえって「未来の『ノン・ファニチュア(イスのない)生活様式をみたり、ヨーロッパの国際デザイン展や北欧のもの作りのさまに、「1970年以後の脱工業化社会に備えるデザイン界の『新しい波』の静かな高まりを感じ取った」り、「シロウトをしてクロウトはだしのデザイン」を可能とする機運を看取したりという言葉のはしばし、なかでも、これまでなかったことだが、「若い人」の感受性や創造力ヘの、もはや自分はもちえないとの響きが聞こえてくるような手放しの讃美に窺える(1969年の連載「日本美発掘」に凝集するのめりこむような〝土俗美“の収集は、それと並行しての、根っこを求めての旅でもあったろう。

「デザイナーとしての私の姿勢は、いうまでもなく前衛であり、180年に及ぶモダン・ムーブメント(生活近代化運動)の越しかた行くすえの一直線のどこかに在るものと自負している」と剣持は、1964年に書いている。だがその「前衛」性の先に、捉えきれぬ「ナニカ」がみえた。真に「前衛」であったがゆえに、それを鋭く感知しえたというべきだが、未来を探る視線は、ヒッピーの「否定的な世紀末的感覚」にかえって「未来の『ノン・ファニチュア(イスのない)生活様式をみたり、ヨーロッパの国際デザイン展や北欧のもの作りのさまに、「1970年以後の脱工業化社会に備えるデザイン界の『新しい波』の静かな高まりを感じ取った」り、「シロウトをしてクロウトはだしのデザイン」を可能とする機運を看取したりという言葉のはしばし、なかでも、これまでなかったことだが、「若い人」の感受性や創造力ヘの、もはや自分はもちえないとの響きが聞こえてくるような手放しの讃美に窺える(1969年の連載「日本美発掘」に凝集するのめりこむような〝土俗美“の収集は、それと並行しての、根っこを求めての旅でもあったろう。