■乾漆像と塑像

■乾漆像と塑像

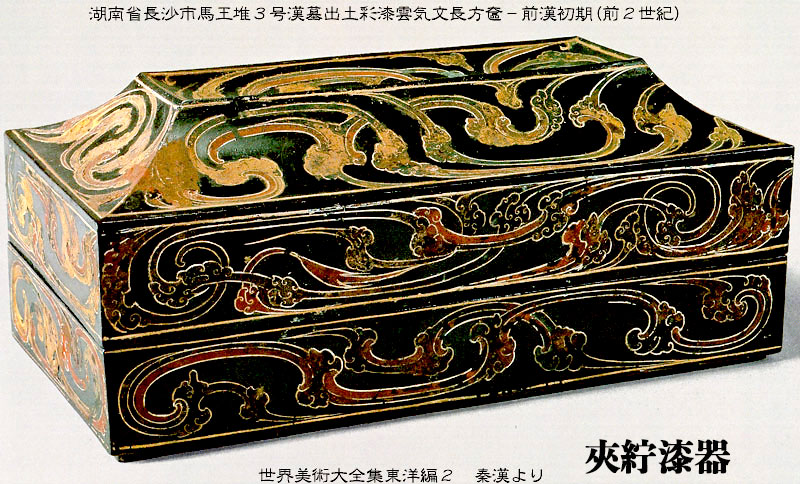

乾漆像の起原は、黒川博士は漆器種類の弁に、唐の義浄三蔵著『南海寄帰伝』を引用して仏像を造る材料中に、金、銀、銅、鉄、泥、漆、甎石(せんせき・ 粘土に砂をまぜて練りあわせ、長方形の型に入れて乾燥させ、窯で焼いたもの。煉瓦)或は沙雪を聚めて造るとあれば、漆で仏像を造るということは、印度に起り中国を経て、我国に伝来したものであろう云々。

平子鐸嶺著『夾紆像考』に、乾漆像は支那の発明にして、印度西域等より伝来したるものとは思はれない。その理由のひとつは印度及び西域には漆の生産することを聞かざるによる。

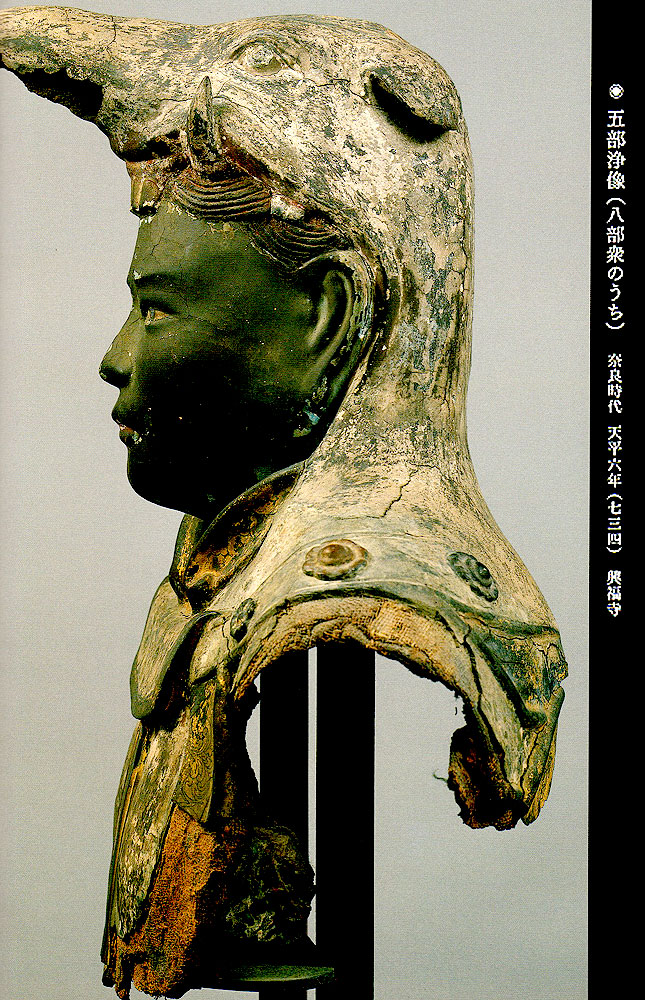

乾漆像は遠く飛鳥時代に起り天平時代に至り非常の発達を遂げた。天平時代の文献によれば、塞像(そくぞう)、壇像、或は即像または爽貯像とも称された。その製作法にほ脱活乾漆と木心乾漆の二種あり、当時また塑像の製作も盛んに行われ、乾漆像の進歩発達と共に、天平時代における造像の黄金時代を形成した。而してなお今日に至るも奈良の諸寺院には、多数現存してその数は数十躯に及んで概ね国宝であり、後世の標範となっている。

▶︎脱活乾漆

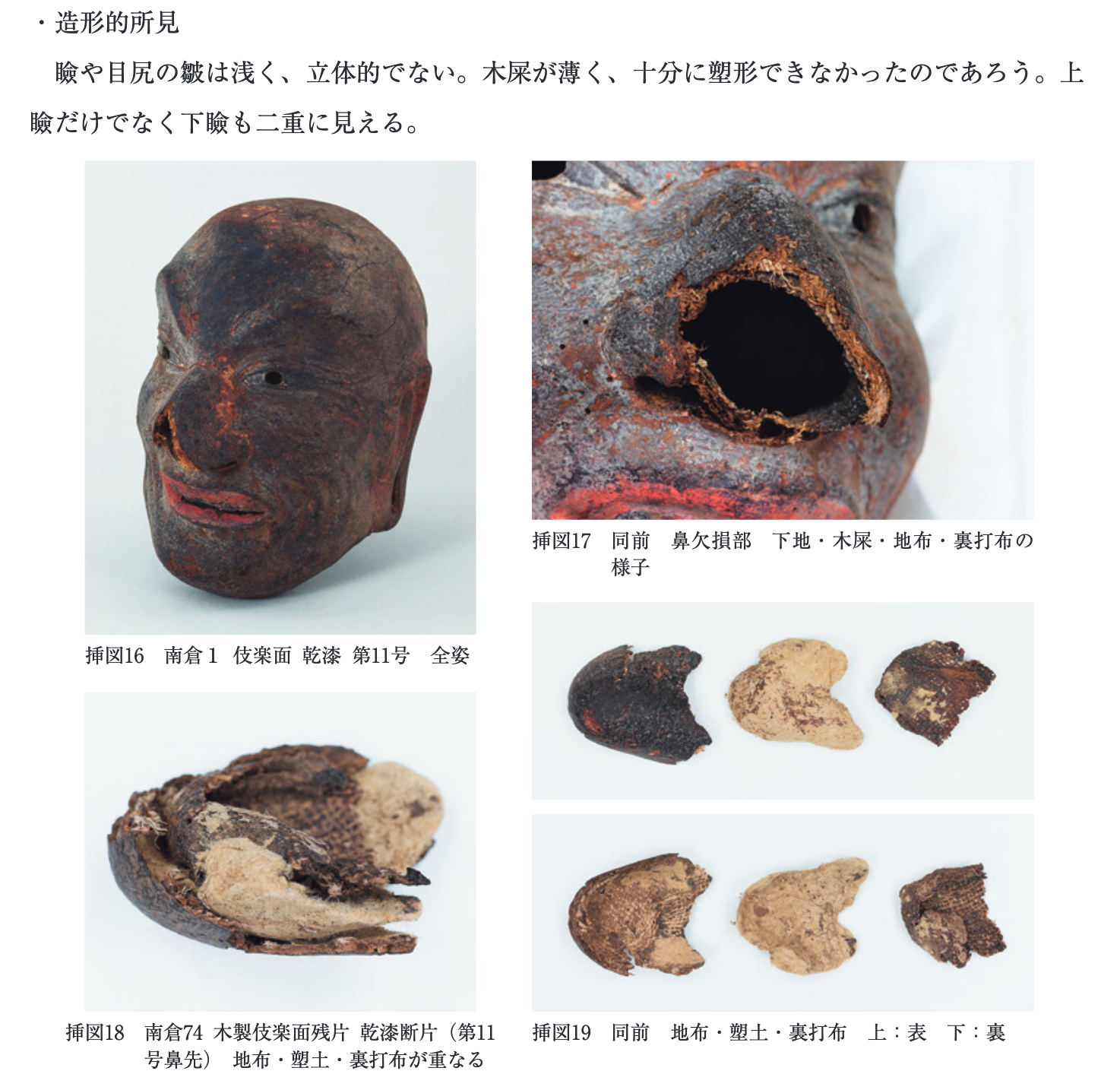

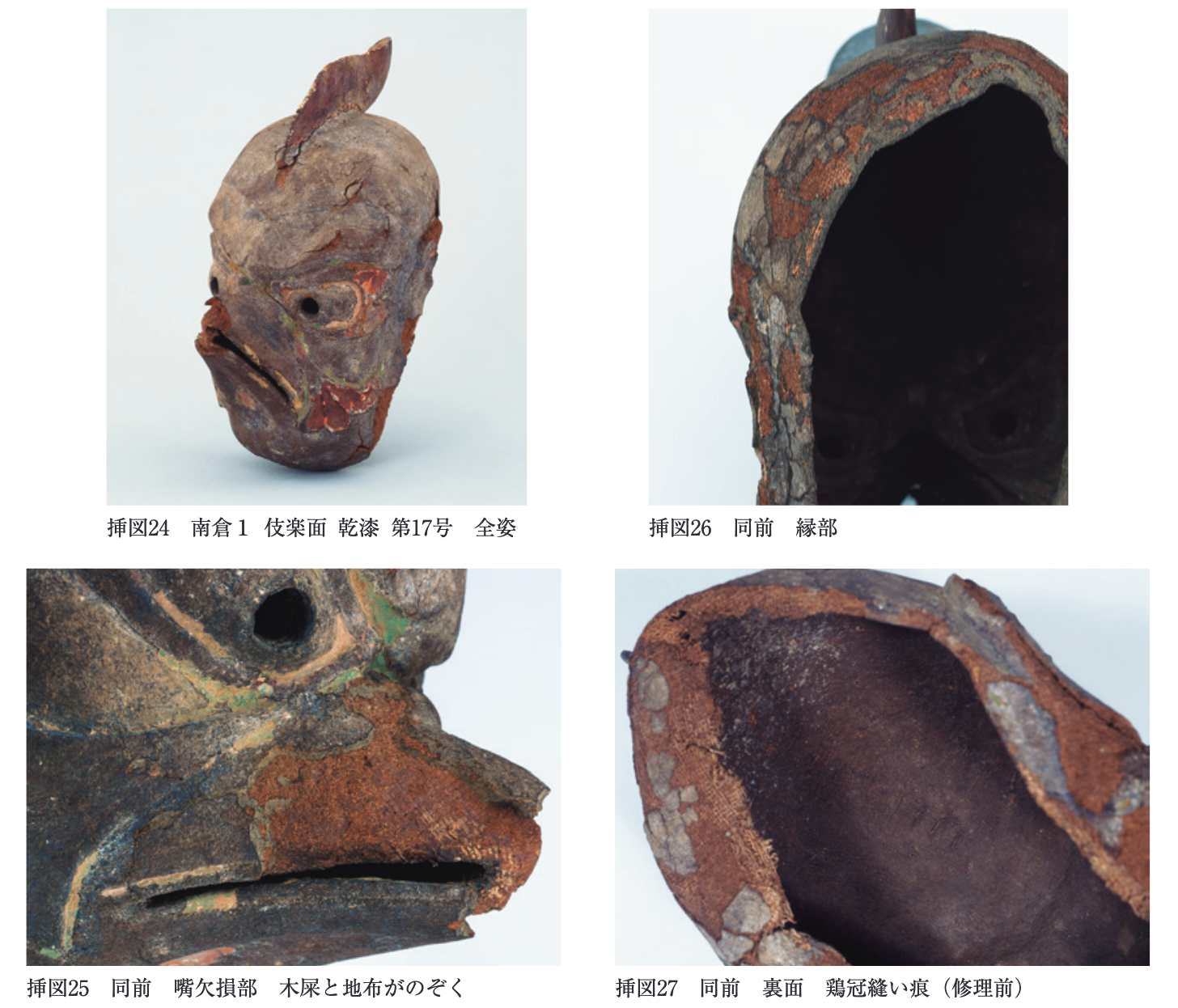

乾漆とは、生漆を主要な材料としてこれに、瓦を粉末としたる地の粉を混合した地、砥の粉の如き粘土を混合したる錆(さび)、麦漆に末香(まっこう・香のひとつで粉末状の香をいう。 かつては、沈香やセンダン(栴檀)などが用いられたが、現在は主にシキミ(樒)の樹皮と葉を乾燥して、粉末にしたものが用いられる)を混合したる木屎(こくそ・木の粉や繊維くずなどを漆にまぜたもの。漆塗りの素地(きじ)の合わせ目・損傷部などを埋めるために用い、また乾漆像などの細部の肉付けにも用いる)、および紵布(ちょふ・からむし繊維の布)を使用して実質を強靭となす造形技術にして、奈良時代には専ら仏像および伎楽面の製作に応用され後世の標本となる多数の逸品が現存している。

▶︎木屎の作り方

これによって見ても当時の盛況が偲ばれる。然るにかくまで優勢を極めた乾漆像の製作は奈良時代を頂点として、次ぎの平安時代には乾漆像と塑像の製作は次第に廃(すた)れて専ら木像となった。その理由としては経済的事情によると言われている。

◉紵(カラムシ・下図左 麻糸・福島県昭和村・畑栽培 )紵布(カラムシの布)

乾漆の製作法は、先ず粘土にて原型を造りこれより更に雌型原型を作製し、その表面に剥離剤として雲母粉末を塗付し、次に最初は細かなる漆下地即ち錆を、その上には粗らき漆下地を数回塗付して予定の厚さに達したるときは、更に紵(カラムシ)布を麦漆にて貼着して乾かし雌型より離脱する。なお形状の大小に応じて実質の厚薄は下地付けの回数によって自由に調節する。また急速に厚層となす場合には、樒(しきみ)の葉と皮を乾かして粉末にした抹香(シキミの葉・皮を粉にして作った香)を麦漆に混合して木屎(こくそ)となしこれを塗付する、厚層となるに従って紆布の数を増加して堅牢ならしめる。而して雌型より剥離した乾漆はその表面に漆を塗り金薄(箔)をおき、或ほ顔料にて彩色したるもので伎楽面(ぎがくめん)はこの方法により製作されたものである。(下図)

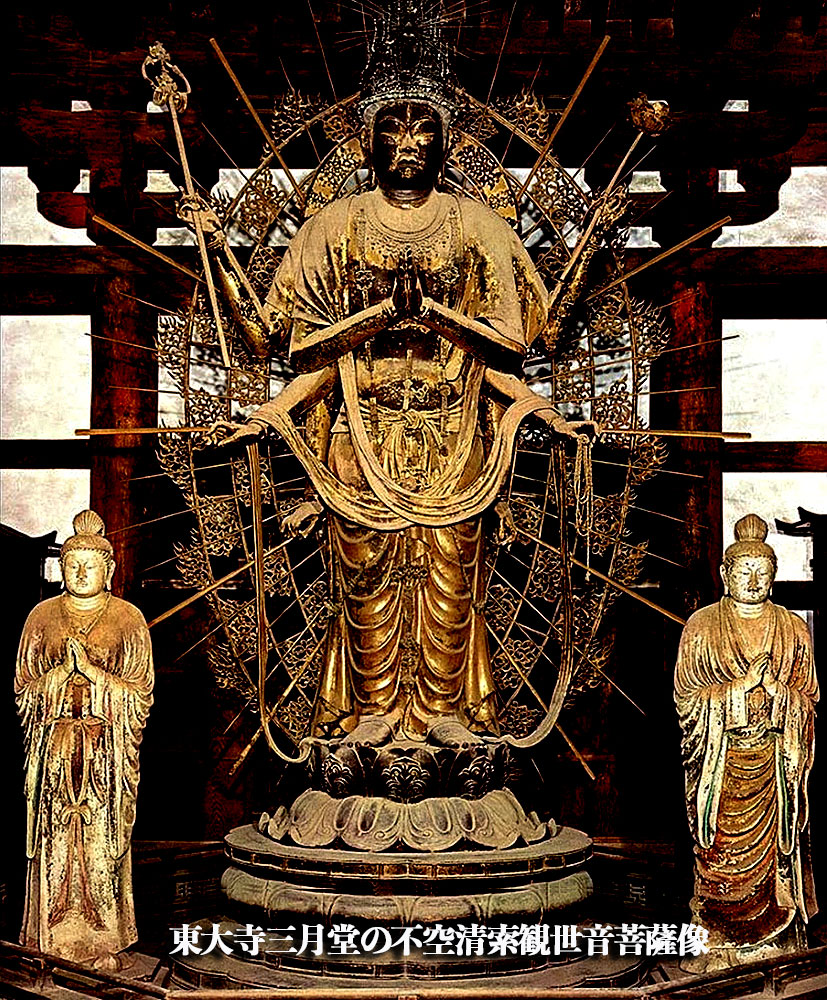

別法としてほ、塑造または適宜の方法にて大体の原型を作り、その上に紆布を数枚乃至十数枚を麦漆にて貼り重ね十分に乾かしたる後、要部より切断し更に竪(たて)に切開して塑型より離脱し、これを心柱の上に接合密着して成形したるもので、即ち張り抜き像であり塞像である、さらに細部の肉合は木尾と地および錆にて補修整形し、次に彩色しまたは漆を塗り金薄を施して完成する。或はまた粘土にて原型を作り、原型に従ってその上に適当なる竹をもって編み籠骨となし、籠骨の上には布を着せ下地を施して実質を作成し、次に細部の肉合は木屎にて作りこれに彫刻を加えて形態を修整したる後、原型の粘土を脱却する。以上の工程により製作したるものを脱活乾漆または脱乾漆と称する。東大寺三月堂の不空清索観世音菩薩像、法隆寺夢殿の行信僧都の肖像は脱乾漆像として有名である。

因みに脱活乾漆の名称に閲し『輟耕録』精塑仏像の条下に、至元七年 世祖建大護国仁王寺厳設梵天仏像酎所謂持換老漫吊土偶上而髭之己 而去其土髭南備然像也昔人嘗為之至元尤妙掃九又日脱活京師(北京)語如此

.gif)