■混血児たちのネットワーク

■混血児たちのネットワーク

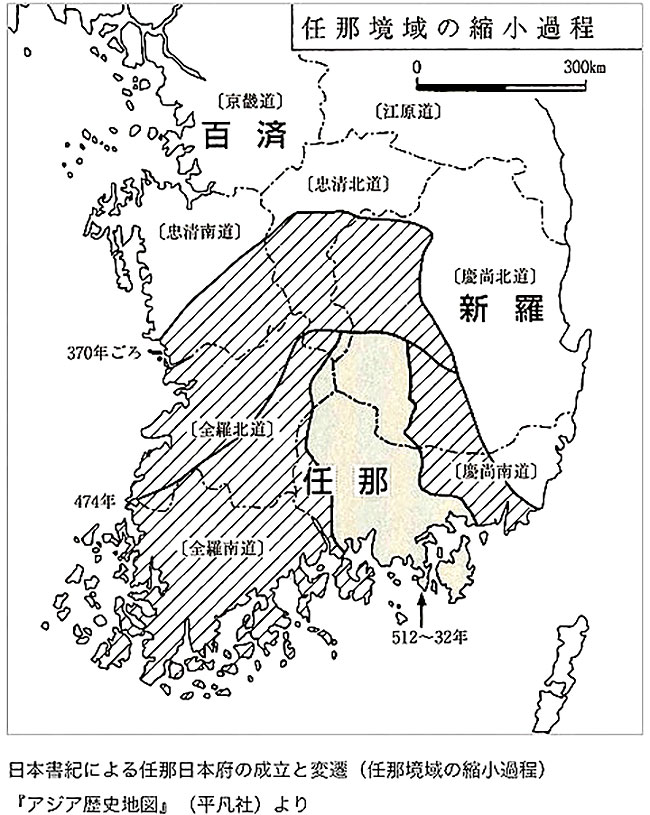

▶︎混血児と「任那日本政府」

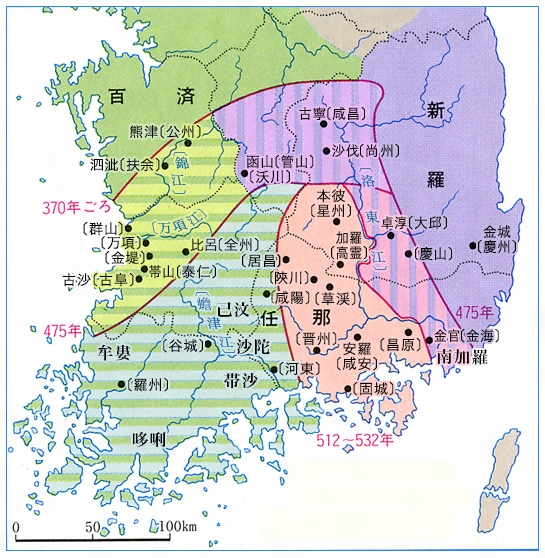

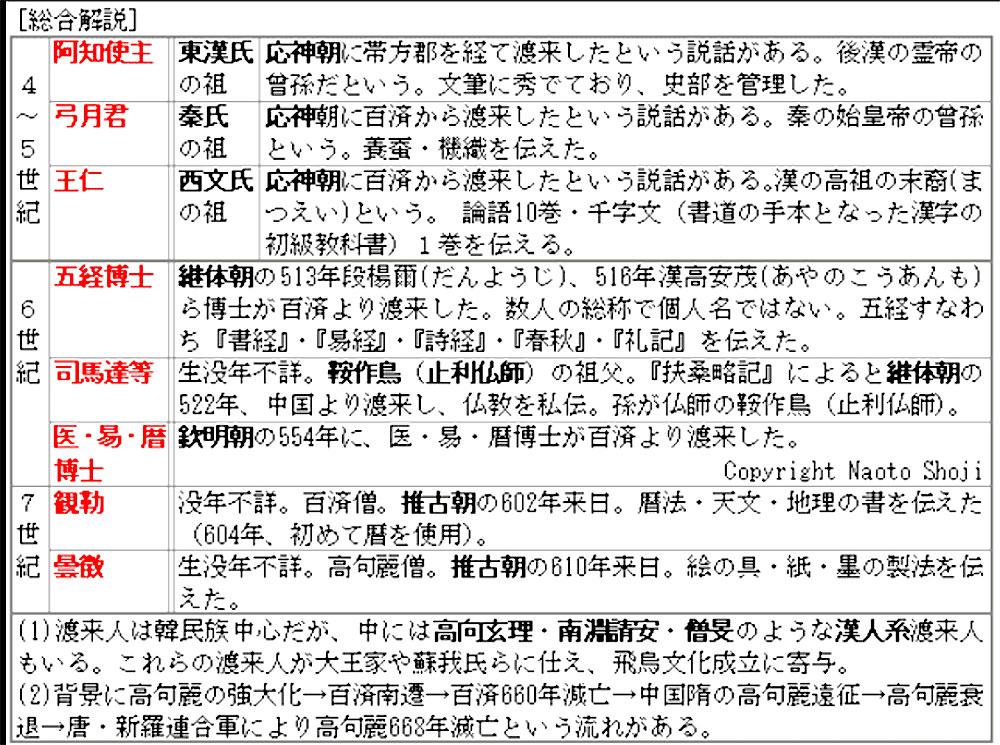

ここで少し、朝鮮半島の倭系の渡来人たちにも目を向けてみることにしょう。以上の列島と半島の交流史を反映し、実は朝鮮半島にも倭から多くの人々が渡来し、そこで子孫をなし生活していた。特に古くから倭と関係の深い朝鮮半島南部では、倭人と加耶人とのいゎゆる国際結婚も頻繁にみられたのである。

百済・高句麗の亡命者と奈良朝の帰化人・・・・663年(天智2)に日本の水軍が唐の水軍との白村江(はくそんこう)の戦で大敗し,百済復興の望みが絶えると,そのとき百済の貴族・官人以下おそらく4000~5000人以上の人々が日本に亡命してきた。またその5年後に高句麗も新羅と連合した唐の軍勢に攻め滅ぼされたが,そのときにも高句麗王族を含むかなり多数の亡命者があった。おそらくこのときの亡命者群が,古代帰化人の中では集団をなして渡来した最大のものだったと思われる。しかしその後は朝鮮半島を統一した新羅との関係がそれほど親密ではなかったためもあって,朝鮮からの渡来者はほとんどなくなり,中国からも,唐僧鑑真(がんじん),波羅門僧菩提遷那(ぼだいせんな),林邑の僧仏哲などのように,遣唐使の往復に伴って渡来したものが散発的にあったにすぎない。このようにして4世紀後半以来の活発な帰化人の渡来は,7世紀半ばでほぼ終止符が打たれることになったが,その間に渡来した初期の帰化人,後期の帰化人,百済・高句麗の亡命者たちは,それぞれの時期の日本古代国家の社会と文化の形成と発展に貢献し,さらにその子孫たちは,みな奈良朝貴族社会の大きな構成要素となり,天平文化の重要な担い手として活躍することになった。しかしそのころには,帰化人たちも渡来後かなりの年代を経ており,また本来の日本人の貴族・官人たちも十分に大陸の学芸・技術を身につけて文化的活動を行うようになったため,一般に帰化人のもつ帰化人としての特色はしだいに失われ,やがて9世紀に入ったころには,その独自の歴史的意義は認められない状態となった。弘仁年間(810-824)に編纂された《新撰姓氏録(しんせんしようじろく)》をみると,そのころ京畿在住の氏族で系譜の確認されたもの1065氏のうち,諸蕃すなわち帰化系氏族は326氏で,全体の約30%を占めており,その内訳は漢(中国系)163氏,百済104氏,高麗41氏,新羅9氏,任那9氏となっている。

[索引語]渡来人 諸蕃 新漢人 新撰姓氏録(しんせんしようじろく)

例えば『書紀』継体24年(530)9月条には、「日本人」と「任那人」との間にできた子供の所属をめぐり、両者の間に争いが絶えないことが記されている。当時の倭や加耶では、子供は父方と母方の双方に属すると観念されていて、両者の国際結婚で生まれた彼らは、まさに倭人と加耶人をまたぐ身体を得ていた。

また、加耶南部で生きる混血児たちは、倭人親族との関係を維持しながらも、基本的にきは加耶南部社会の動向に規定された存在であった。先の継体紀の記事は、加耶にあって吉備氏の父、加耶人の母を持つ吉備韓那多利(きびのからこなたり)・斯布利(しふり)らが、倭王の派遣した将軍近江毛野臣(おうみのけなのおみ)と対立し、毛野臣に殺害されたと記している。

近江 毛野(おうみ の けな)は、古墳時代の豪族・将軍。姓は臣。日本書紀では「近江毛野臣」の名で記される。

吉備 那多利(きび の なたり、生年不詳 – 530年)は、古代の日本人と韓国人との混血児である。

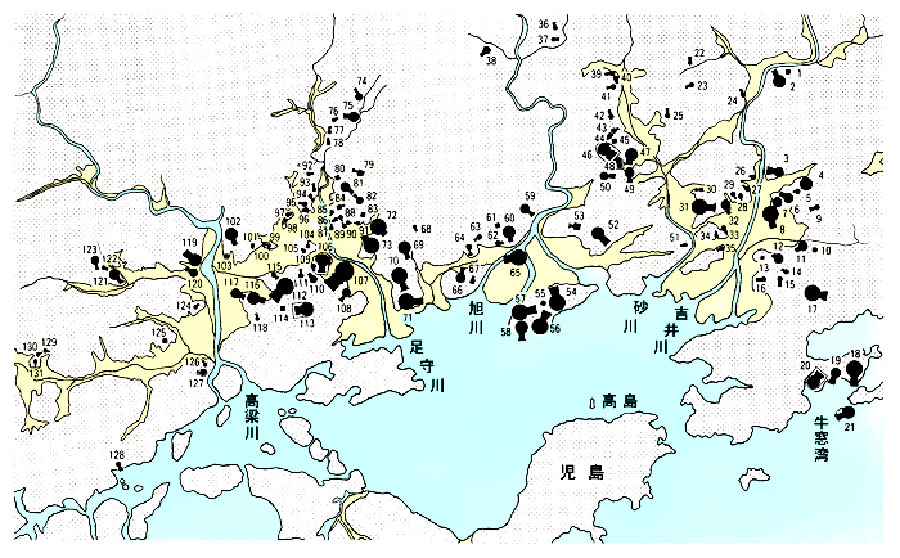

吉備氏は四道将軍として崇神朝に吉備国(岡山県)へ派遣され、日本列島の統一と発展に寄与した。主として5世紀の応神朝に繁栄し、吉備を筑紫・出雲・毛野と並ぶ古代の有力地方国家に発展させることに貢献した。

前述のように吉備氏といえば、古くから伽耶南部と友好関係を持ち、5世紀には伽耶南部と新羅にひずられて新羅へ接近し、大王と対立したことがあった。要するに6世紀に加耶南部で繰り広げられたこうした国際結婚は、5世紀以前の列島諸地域と伽耶南部諸地域との交流を引き継いだ一面を持っていたのである。倭の五王にもその地域ネットワークのコントロールはできなかったように、ここにある倭系の人々は、倭と加耶を結びつける人々として注目されながら、決して倭王権の支配下に置かれた人々というわけではなかったのである。

倭王や倭軍は大伽耶の人々 倭国や倭王というと全て「日本のこと」を指すという遺伝子が働いてしまうが、これは間 違った考えであるという事を多数の事例で証明することがこのレポートの目的である。5 世紀以前の倭国本体は朝鮮半島にあり、倭国本体が日本に移転し列島が倭国になったのは 6世紀以降のこと。中国が認識している倭の五王は朝鮮にあった国の王であり大和の天皇 とは全く関係の無い人だった。

かつて吉備王国が渡来人の知恵と大陸の技術をもって発展し繁栄した時代、「神武東征」によって大和王朝がひらかれ、その大和の国からの侵略により、次第に吉備国衰退の道をたどり、大和王朝に組み込まれていく

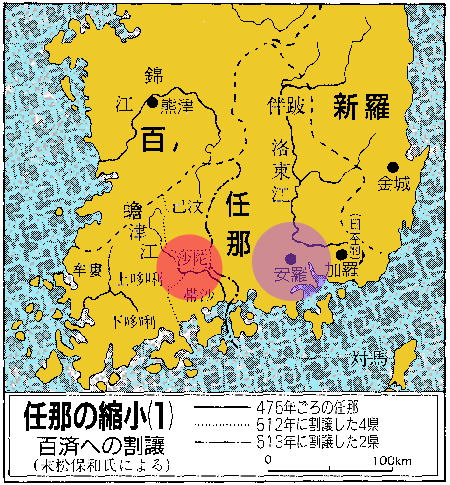

そして、かつては朝鮮南部における倭国の支配拠点、あるいは日本の朝鮮支配のシンボルともされた「任那日本府」像も、実は上のような人々の存在が、『書紀』の歴史観と近代日本の歴史観の共鳴によってゆがめられた産物なのである。すなわち「任那日本府」は、天皇の朝鮮半島支配を描きたい8世紀の『書紀』編者が、6世紀の加耶南部安羅国(あらこく)で「諸(もろもろ)の倭臣」と呼ばれた人々をもとにつくりあげた虚像で、実際はこの時代に日本直轄の「日本府」などない(この時代は「日本」という国号もない)。

けれども『書記』がそのスタッフと伝えた人々には、「倭臣」と呼ばれた彼らの実像がある程度反映されている。そのなかには、父が加耶の首長、母が倭人で河内に生まれた混血児がいた。あるいは、倭だけでなく安羅・百済・新羅の諸王権とも多重に結びつく倭人・加耶人たちがいた。彼らには倭使として列島から加耶に渡った者もあったし、現地で生まれ育った者もあった。要するに『書紀』が「日本府」の関係者として描く人々は、倭王権にだけ臣従した人々ではなかったのである。おそらく「諸倭臣」とは、安産において血統的にも政治的にも多重・多様な関係を持つ人々を、彼らの倭王権との結びつきだけをとりあげて、倭国の立場からそう呼んだものだろう。安羅からみれば「安羅臣」と呼びうる者もあったであろうし、新羅からみれば「新羅臣」と呼ぶべき者も含まれていたと思われる。実際、彼らのなかには新羅の冠服を着る者すらいたからである。

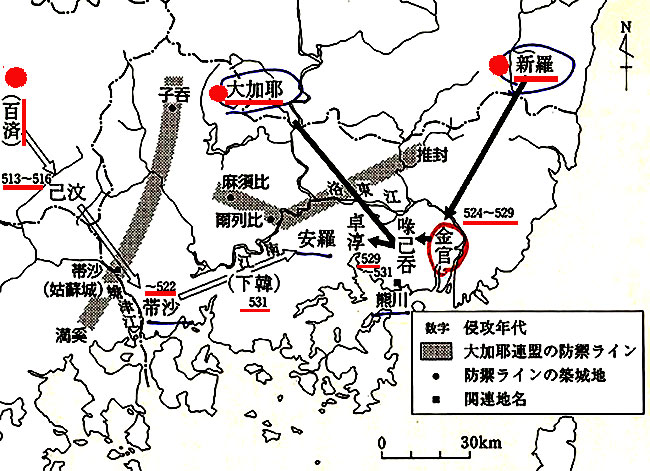

ただし、この安羅「諸倭臣」らの、どの国に豊属することを拒むかのような国際性は、加耶をめぐる諸国入り交じった厳しい攻防史の反映でもある。五世紀後半に北方高句麗を睨(にら)んだ百済・新羅の共同歩調は、加耶をめぐる思惑の違いから、6世紀にはまたも対立を孕(はら)む関係に変化していた。そしてとうとう530年代初頭、百済と新羅は加耶南部の安羅国を挟み、束西に対時する事態を迎えていたのである。加耶は滅亡寸前であった。もちろんこの事態に倭人も倭王権も無関心ではいられない。こうして倭国も、加耶と緊密な関係を持つ「諸倭臣」らを介し、この事態に関与しょぅと試みたのである。その彼らが一国に属さず諸王権をわたり歩いたのは、加耶を取り巻く現実にどうかかわり生き抜くかを、自らの身体に刻み込まれたネットワークを最大限活用し、模索していたからでもあった。

▶︎ 倭系百済官人

そして同じ頃、百済もまた、倭系の人々を倭や加耶との政治的軍事的交渉に投入している。いわゆる倭系の百済官人である。そしてこのなかにも混血児たちがいた。『書紀』欽明2年(541)7月条によると、安羅「諸倭臣」の新羅接近を警戒する百済は、この間題を話し合うため、安羅国と倭国へ使者を派遣している。その一行に、「奈率(なそち)」という百済上層位階を帯びる紀臣彌麻沙(きのおみのまさ)がいた。しかも当条は彌麻沙について、父は紀氏、母は韓人で、朝鮮半島で生まれた後、そこで百済国に任用され、奈率の地位に至った人物と註記する。百済は、同盟関係のなかで長期滞在することになった倭人の首長と韓人の女性との間にできた子らを、百済宮人として取り込み、その身体に刻まれた倭−韓ネットワークを、加耶情勢をめぐる対倭交渉に活用していたのである。

紀氏(きうじ)は、「紀」を氏の名とする氏族。大和国平群県紀里(現在の奈良県生駒郡平群町上庄付近)を本拠とした古代豪族である。姓は初め臣(おみ)であり、天武天皇13年(684年)八色の姓制定に伴い朝臣へ改姓した。

紀 弥麻沙(き の みまさ、紀 彌麻沙)は、6世紀中頃(朝鮮の三国時代/日本の古墳時代後期)の倭系百済人。官位は奈率(なそつ/なそち:百済の官位十六品の第6位)。『日本書紀』では「紀臣奈率彌麻沙(きのおみ なそつ みまさ)」などと表記される。

日羅(にちら、? – 583年12月)は、6世紀朝鮮半島にあった百済の王に仕えた日本人。父は火(肥後国)葦北(現在の葦北郡と八代市)国造刑部靭部阿利斯登(ゆげいべのありしと)。

しかし見方を変えれば、倭国にとってもそうした人々は使えるカードとなりえよう。だから倭国も彼らをうまく利用しょうと試みる。その倭と百済の綱引きの中で犠牲となったが、百済で「達率(だちそち)」という高位にあった日羅(にちら)であった。日羅は、父の素性が比較的はっきりしている。すなわち『書紀』敏達12年(びだつ・583)是歳条によれば、父は肥の葦北国造(あしきたのくにのみやつこ)、すなわち有明海に面した今の熊本県芦北地域の有力首長で名を阿利斯登(ありしと)といった。阿利斯登は、武王後の政界で力を誇った大伴金村と関係が深く、その金村の命を受け朝鮮半島へ渡ったという。だからその子日羅は、爾麻沙同様、朝鮮半島に渡ったこの倭人の父と韓人の母の間に生まれ、百済国に任用された混血児だったと推測される。

しかし日羅は百済官人であるにもかかわらず、次第に倭へ吸い寄せられていく。すなわち、加耶問題とかかわり583年に倭が百済から日羅を招聴しょうと画策したとき、彼自身この計略に呼応し、これにためらう百済王の許可を無理矢理取り付ける策を倭使に授けたという。大伴金村を「我が君」とよび、倭に滞在中も大伴氏の糠手子連(あらてこのむらじ)の世話を受けた日羅は、父阿利斯登と大伴氏との関係をそのまま相続していた。

しかも『書紀』は、この日羅が倭においてあまりにも生々しい百済の内実を暴露しはじめたため、これを警戒した百済が、彼を暗殺したと伝えている。その越境的な出自ゆえに、複数の王権と結びつき、王権間の橋渡しの役を期待される混血児たちは、両属する王権間の関係に摩擦が生じると、その矛盾を一身に背負ってしまう存在でもあった。

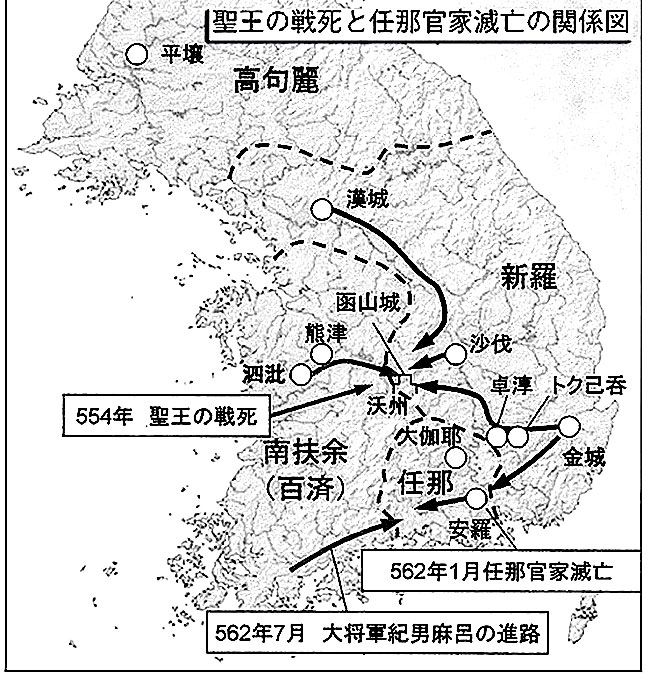

▶︎ 王の国際結婚

ところで王辰爾(おうじんに)のところでも述べたように、倭系百済官人が活躍していた頃、当の百済は、漢城をめぐる攻防で新羅の対立が決定的となり、両国は再び交戦状態に入っていた。その後まもなく安羅は完全に新羅に屈したとみられ、安羅の「諸倭臣」もみえなくなる。さらに562年には加耶諸国のなかで長者力だった北部の大加耶が新羅に降伏し、加耶は滅亡した。

王辰爾(おうしんに、生没年不詳)は、飛鳥時代の人物。名は智仁とも記される。氏姓は船史(ふなふひと)。第16代百済王・辰斯王の子である辰孫王の後裔で、塩君または午定君の子。渡来系氏族である船氏の祖。学問に秀で、儒教の普及にも貢献したとされる

この大加耶滅亡に先立つ520年代、大加耶はその存亡をかけて新羅と婚姻同盟を結ぶという賭(かけ)に出ている。それは、大加耶の重要港奪うなどする百済への激しい反発心からでもあった。すなわち大加耶王は新羅に要請し新羅王族の娘を娶(めと)り、彼女に王子を生ませたのである。ところが『書紀』継体23年(529)3月条によると、その新羅の姫の輿入れに付き従った多くの新羅従者たちは、大加耶各地に拠点を築くことが認められると、着ている服を加耶のものから新羅の衣冠に切り替えたという。当然、大加耶王はこれに怒り、従者たちを新羅に送還した。これに対し新羅は、大加耶王に姫の帰還を要求した。しかし彼女との間に王子をもうけたことを理由に大加聖がこれを拒むと、両者は戦闘状態に陥り、新羅は大加耶のいくつかの城を落城させたという。大加耶が望んだ新羅の婚姻同盟は、かえって大加耶危機におとしいれることになってしまった。

それにしても、事実上婚姻同盟が破綻したにもかかわらず、新羅の要求を拒み妻を手放さない大加耶の決意は、新羅に大加耶侵攻の口実を与えてしまうから、それを覚悟しても妻にこだわる大加耶王は、妻への思いがよっぽど強かったのかと思いたくもなる。

しかし事実はそう単純なものでもなかろう。大加耶王は新羅からの姫帰還の要求に対し、彼女との間に王子をもうけたことをその拒否の理由にあげていた。ここで、混血児たちが父方・母方に両属する姿を思い起こして欲しい。もし王が妻の新羅帰還を許したならば、彼女は再び新羅王権の手中に置かれることになり、大加耶に残る混血王子は、その新羅の母を介して新羅ネットワークに引き込まれる可能性が強まることになろう。大加耶王は、おそらくこれを警戒していたと思われる。王子は王位継承候補者でもあるから、王の国際結婚は、同盟関係と引き替えに、他王権の戦略的介入を王権中枢に呼び込む危険性も学んでいたのである。大加耶王が新羅の衣服を着た従者たちを新羅へ追い返した背景には、妻と王子のまわりから新羅の影響を遠ざけたいという思いもあったのだろう。

544年、百済王は、新羅勝利のもとに衰滅せんとする加耶諸国の現実をみながら、倭系百済官人らを倭国に派遣し、加耶衰滅の原因は加耶の首長層らの「内応二心(うちあいふたごころ)」 にあるとの見解を伝えている。加耶諸国の存亡をかけた複雑な国際ネットワークが、加耶の矛盾を押し広げ、結果的に衰滅を加速させたというのである。大加耶も確かにそうであった。

しかし、この矛盾は決して加耶諸国だけの問題ではない。倭でも首長層は独自の国際ネットワークを持っていたし、倭王も同盟関係と引き替えに百済などと国際結婚を行っていた。ところがその矛盾を加耶にみた倭王権は、世襲王権と群臣による合議体制を整える。すなわち6世紀、倭王は国際結婚をやめた。子に父母両属の原理が働くなか、王の国際結婚が呼び込む複雑な国際関係から、王と王子を遠ざけたのである。次いで、王となりうる血統を固定し、王位継承問題の矛盾を最小限に抑えようともした。

マエツキミは前つ君、前にいる臣の意味で、朝廷の合議に加わる資格を持つ高官である。マエツキミは冠位十二階では大徳・小徳にあたると考えられ、ずっと下った天武天皇の時代には小錦以上が大夫であった。マヒトキミ説では真人君の字をあてる。 マエツキミは前つ君、前にいる臣の意味で、朝廷の合議に加わる資格を持つ高官である

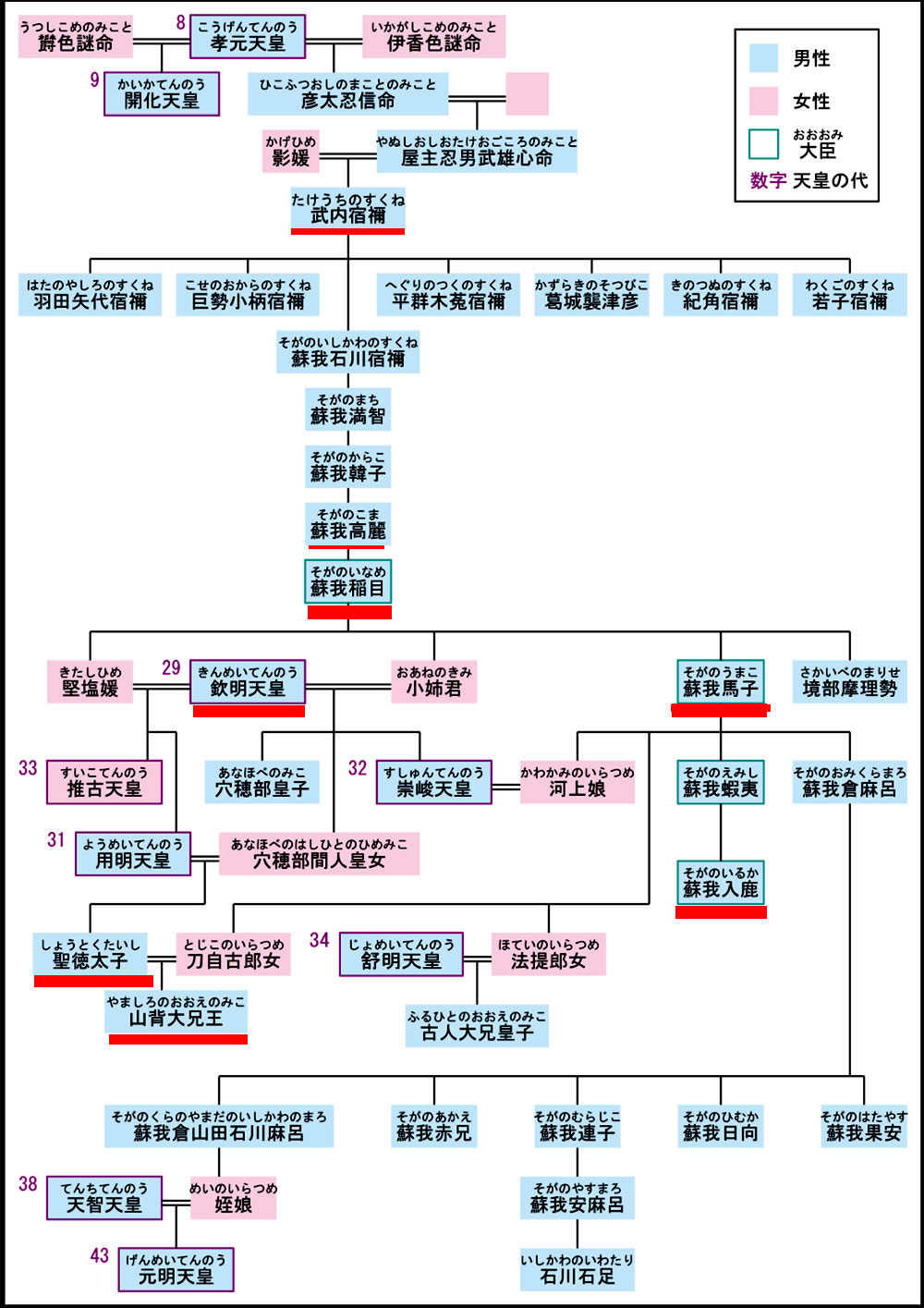

また、有力な氏の代表者(マエツキミ)が合議を行う王権の意志統一システムをつくり、世襲王権のもと、支配層が個別に他王権に取り込まれる状況を牽制しようとした。そういえば、絶えず王妃と有力マエツキミを出し世襲王権を支えた蘇我氏の成長もこの頃からであった。

■ 飛鳥寺への道

▶︎ 飛鳥寺と百済王典寺

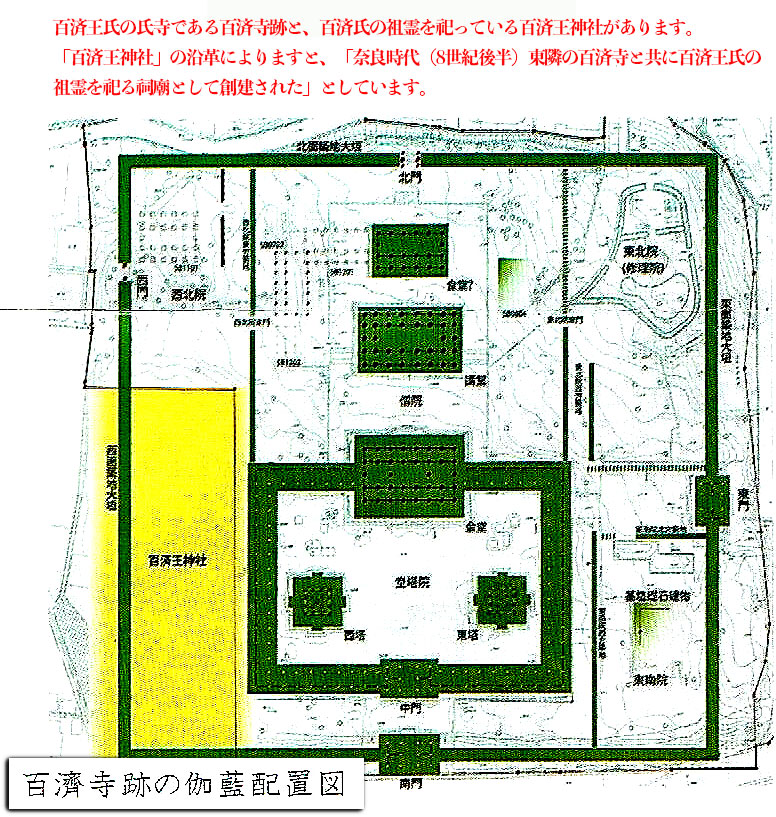

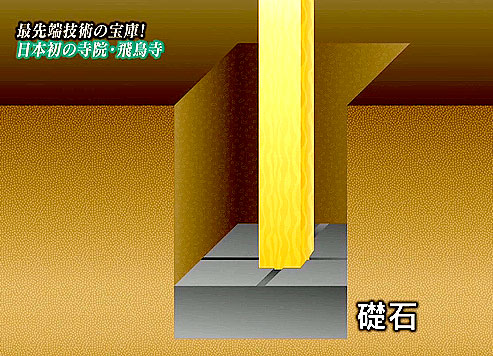

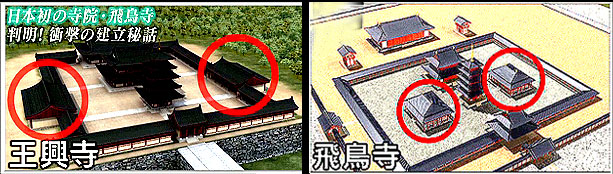

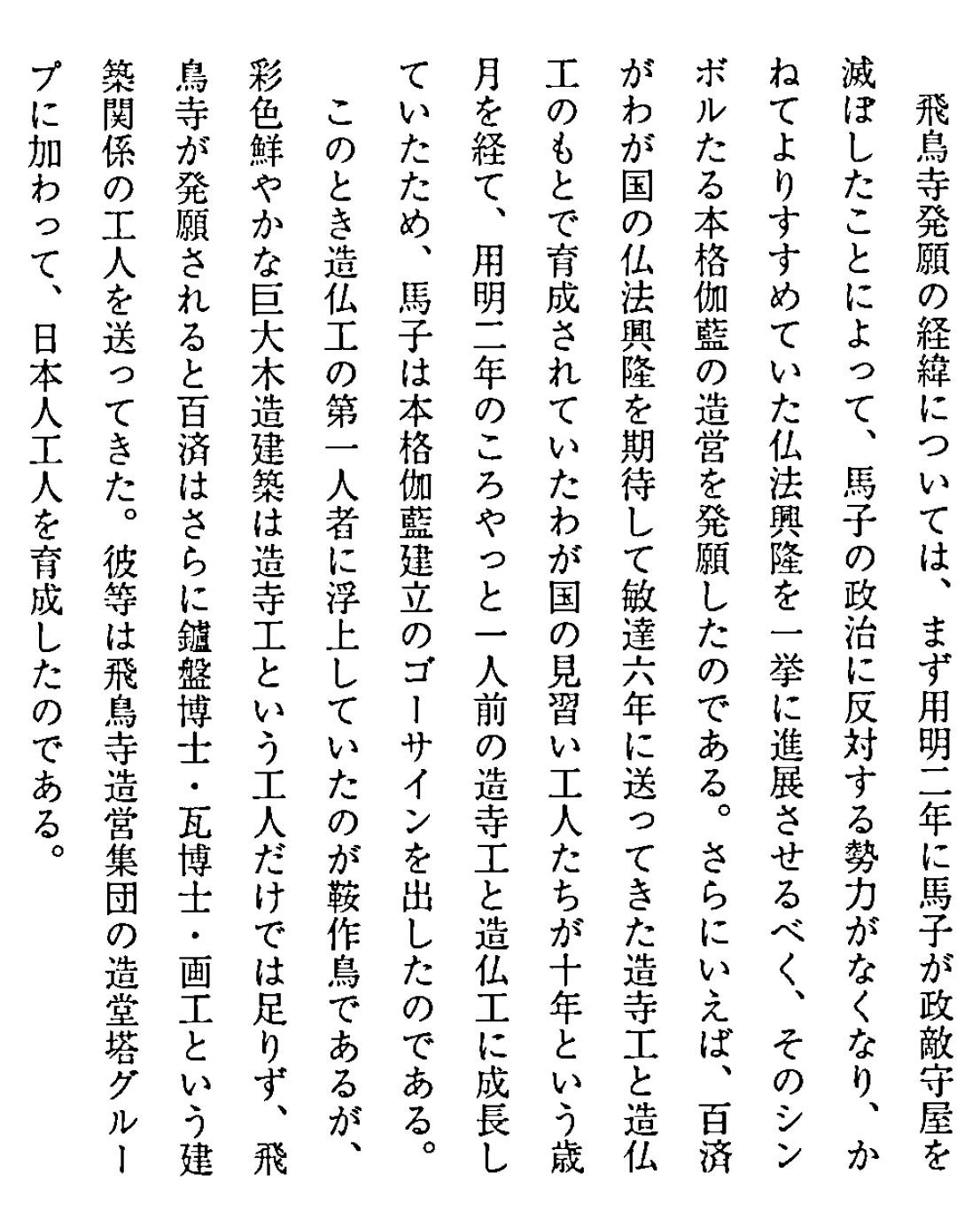

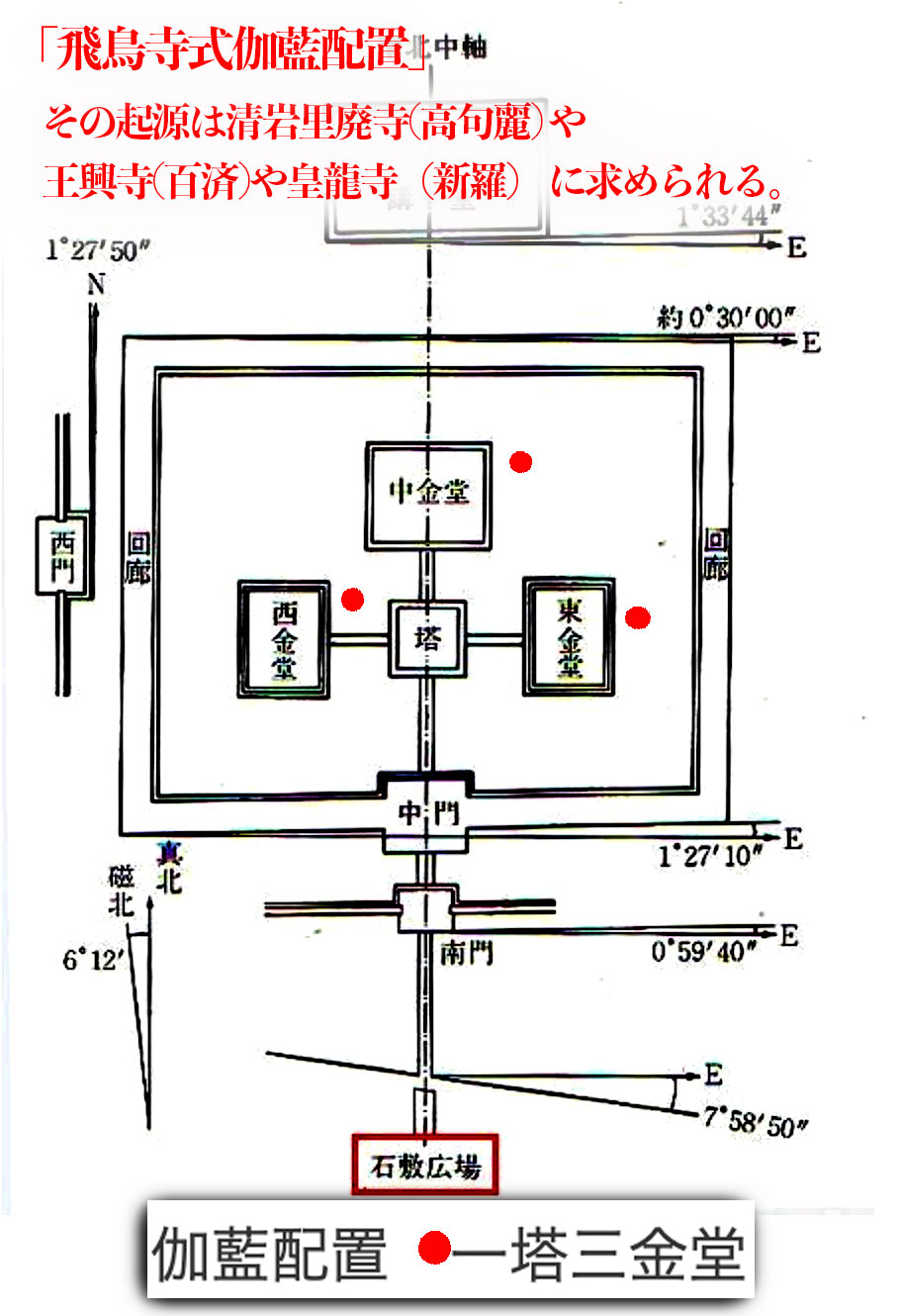

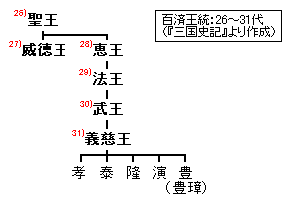

さてその蘇我氏といえば、倭国においていち早く仏教を受容したことで有名な古代屈指の有力氏族である。特に物部守屋(ののべのもりや)と崇仏論争を繰り広げたと伝えられる大臣蘇我馬子は、奈良県飛鳥の地に「本格的な伽藍を持つ日本最初の寺院」、すなわち飛鳥寺(元興寺・がんごうじ)を創建し、教科書などでもお馴染みとなっている。ただその飛鳥寺創建を実際に支えたのは百済の技術であった。すなわち、『書紀』や『元興寺伽藍縁起井流記資財帳』(以下『元興寺縁起』と略す)によれば、588年、百済の昌王(威徳王)はこの寺の造営のために、僧侶・造寺技術者・仏舎利などを倭に提供している。このうち仏舎利は飛鳥寺木塔の心柱を支える地下式の礎石(心礎・しんそ)に納められた。

そしてつい最近、この飛鳥寺と百済との結びつきを具体的に示す遺跡・遺物が韓国扶余市で発見された。百済王興寺址(くだらおうこうじあと)である。この寺院址は、百済最後の王都扶蘇(プソ)山城(扶余市内)を、白馬江(ペンマガン)(錦江・クムガン)を挟んですぐ東に望める山麓にある。『三国遺事(さんごくいじ)』巻三によれば、王興寺は山河を望み花木秀麗な景勝地にあったというが、都市化から免れたこの地に立てば、今でもその面影を容易に探し出すことができる。

ここの調査で特に注目されるのは、王興寺の木塔が飛鳥寺木塔と同じく、地下式の心礎を持ち、そこに舎利容器を納めていたことである。

また心礎周辺からはたくさんの装身具頬が出土したが、これも飛鳥寺木塔の場合と一致する。飛鳥寺木塔出土の装身具類については、これまで日本の古墳文化を継承したものとされてきたが、王興寺の調査によって、それも百済仏教文化との関係から理解しなければならなくなった。

王興寺の木塔心礎から出土した円筒形の銅製舎利容器には、その側面に、木塔創建に関する次のような文字が刻まれていた。

丁酉年二月

十五日百済

王昌為亡王

子立刹本舎

利二枚葬時

神化為三

右によれば、王輿寺の木塔は百済昌王(威徳王)が亡き王子のために建てたものである。昌王はその木塔用に敷設された苧式心礎の前で、「丁酉年2月15日」、すなわち西暦577年の2月3日に、舎利容器埋納の儀式を挙行したのであった。

二月三日といえば、仏教では釈迦入滅の日にあたる。舎利容器理納の儀式には涅槃の思想が意識されていたようだ。そういえば昌王の父聖(せい)王は、541年、中国南朝梁より『涅槃経』をもらい受けたことがある。儀礼の際にこの経が転読されたかもしれない。そう考えると、この木塔には百済王家三代の歴史が刻まれているようでもある。そしてこの舎利容器を木塔心礎に納めた昌王こそ、飛鳥寺創建時、倭へ僧侶・造寺技術者・仏舎利を贈った百済王であった。

ところで蘇我馬子には、飛鳥寺創建前から仏舎利とかかわっていたとする所伝がある。『書紀』敏達14年(585)2月壬申条によれば、この時馬子は大野丘(おおのおか)の北方に塔を建てるが、その際舎利を塔心柱の根本に納めたという。そしてこの二月壬申こそ二月三日にあたる。

司馬 達等(しば だつと、生没年不詳)は、飛鳥時代の人物。氏姓は鞍部村主(くらつくりのすぐり)あるいは鞍師首。子に鞍作多須奈(くらつくりたすな)、孫に仏師鞍作止利(くらつくり の とり)がいる。

同一三年条によるとこの舎利は、馬子が百済将来の弥勒仏迎えて邸宅の東に営んだ仏殿での法要の際、斎食(さいじき・ 僧侶の食事)をもった椀に奇跡的に出現した。それを司馬達等(しばのたつと)という渡来系の人物が馬子へ献上したのである。馬子らはこの舎利が鉄をも打ち砕き、自在に水を浮沈する様をみて、ますます仏法を信じるようになったという。もちろんこの奇跡的に出現した舎利の話は実話ではなく、どうやら唐の仏教文献を用いて『書紀』編纂時に作られた物語のようだが、達等が舎利を献上したという話自体は、『書紀』編者の造作ではなく、司馬氏の氏寺とされる坂田寺の所伝によった記述とみられる。

ここで2月15日の月日を持つ王興寺木塔の舎利容器をみるならば、2月3日に舎利を収めたという大野丘北方の塔の霊は、やはり無視しえない。しかも『三国遺事』巻三によれば、王興寺は弥勒寺とも名付けられていたというから、舎利出現の奇跡が、百済将来の弥勤仏を迎えた法要にまつわる話として伝わるのも、極めて興味深い。舎利の奇跡の物語は、百済から伝来した舎利に渡来系の司馬達等が関与したことを出発点とし、これに『書記」編者の唐仏教の知識で尾ひれが付け加えられたのではなかろうか。

▶︎ 蘇我氏と百済

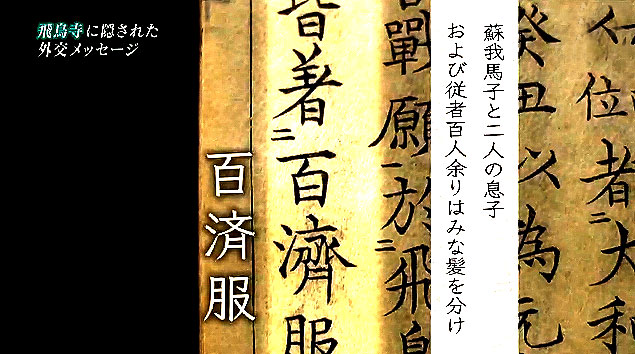

この蘇我馬子と百済との関係に関し、平安時代の史料『扶桑略記(ふそうりやつき)』も極めて興味深い、また不可解な話を掲載している。すなわち推古元年(593)正月条に掲げられたその記事によると、飛鳥寺木塔の心柱を立てる儀式の当日、蘇我馬子は百人以上を従えて会場にあらわれた。この時、彼ら全員が百済服を着用していたらしく、観衆はその馬子らの演出に喜び、大盛況のなか仏舎利が心礎に納められたというのである。

右の記事の呈なった史料の成立については不確実な点があり、その内容に後世の潤色が加わった可能性はあるが、百済服の着用をはじめとした儀式の詳細は、平安期に創作されたとみられる現存の『元輿寺縁起』とは別系統の、おそらくは8世紀に遡る縁起類を参照した、ある程度信憑慧ある記述の可能性が高い。また、飛鳥寺木塔心柱を立てる儀式が百済の百済の強い影響下に行われたことを示す今回の王興寺の調査も、そのことを考古学的に裏付ける。なお、王興寺木塔心礎周辺からは、雲母細片が出土し、これは百済冠帽の装飾であったと考えられている。ならば、飛鳥寺木塔心礎上面から雲母細片が出土していて、それが馬子らの百済服着用と関連する遺物の可能性もあるだろう。

しかしそれにしても、大加耶と新羅の婚姻同盟の決裂にみたように、東アジアではどこの国の服を着るかは、それが謀反の証拠とされかねないほど、その王権との密接な関係を示す指標の一つとされていた。だから、倭国の大臣とその一派が倭の服ではなく百済服を着用し多くの人々の面前に堂々とあらわれたというのは、危険きわまりない行為のように思える。ところがこれを迎えた観衆は、謀反を疑うどころか、むしろ喜んだというのだから、やはり奇妙という他ない。

しかしこの一見不可解な記事も、創建当時の飛鳥寺が果たした機能からとらえるならば、その背景がみえてる。それは、渡来の僧侶・工人らを集めて創建された馬子発願の飛鳥寺が、仏教のみならず、仏教ともかかわる幅広い専門知識・技能を教育する場として機能したということである。そこで採用された知識・技能伝習方式の歴史的画期性は後でみるとして、とにかくその恩恵を受ける対象ほ、蘇我氏の子弟や蘇我氏系の血を引く王子といった蘇我氏の範囲にとどまらず、倭の支配層へと広く及んでいた。渡来の僧・工人らを介して国際的な知的ネットワークにアクセスできる飛鳥寺は、倭王権の国際教育・文化センターだったのである。倭の支配層もそれを知り期待したからこそ、飛鳥寺創建とかかわる儀礼での馬子の演出に対し「観る者悉く悦ぶ」となったのであろう。

こうして、百済昌王の馬子に対する仏教文化の贈与と、それによって築かれる両者の関係は、蘇我氏と飛鳥寺を介し、倭国支配層へも広がっていった。倭国支配層も飛鳥寺を介して百済王権と間接的な知的贈与関係を築いたということである。そしてその事実は、飛鳥寺に期待する人々が馬子らの百済服着用を歓迎したように、彼ら自身にしっかりと自覚されていた。

しかもそれは、当時の国際情勢からみて、両国の国際戦略に大きな意味をもたらしていた。というのは、当時は、589年に隋が南北を統合して以来、一つにまとまった中国王朝のエネルギーがその外側にも積極的に振り向けられ、隋と高句麗が衝突するなど、東アジアの軍事的緊張が一気に高まった時期だったからである。

しかも倭国では、大臣馬子が 厩戸王子(聖徳太子)らとともに、仏教受容をめぐり対立した大連物部守屋(もののべ の もりや)らを倒し(丁未・ていび・の役)、崇唆(すしゅん)大王をも廃して、推古王権の発足を導いたばかりの時期であった。したがって、国際的緊張が渦巻く中での”親百済〃的色彩の強い造塔儀礼は、倭にとって、王権の矛盾をひとまず抑え新大王を迎えた新政権の政策方針を、支配層全体で広く確認する意味があったと考えられる。また百済にとっては、この緊迫する国際情勢において、倭国が百済を支持することを内外に強く表明したものと歓迎されたはずである。

だから飛鳥寺では、上記の百済ネットワークを反映し、百済の戦略的意図を背負う百済僧らが活躍した。例えば飛鳥寺に任したと目される百済僧観勒(かんろく)は、暦や天文だけでなく、遁甲(どんこう)や方術といった占いの技能を有していたが、それらはいずれも軍事的に有用な技能であった。彼の渡来と活躍には、倭に軍事的連携を促す百済側の強いメッセージが込められていたのである。

▶︎ 飛鳥寺の国際ネットワーク

ただし、この百済の圧倒的影響のもとに造営が開始された飛鳥寺は、倭−百済交流史の範疇だけで捉えきれない国際性も内包していた。

例えば飛鳥寺造営のために渡来した百済の技能者には、ぺルシャ系の人々が含まれていたという興味深い指摘がある。ペルシャ系の技能者が百済に入る契機については、あまりはっきりとはわからないが、12世紀の高麗時代の史料『三国史記』は、百済仏教が、4世紀後半、朝貢した中国晋朝から西域の僧を迎えて始まったと伝える。この年紀は疑う余地があるにしても、百済は中国を介して早くから西域仏教と関係を持ち、それが6世紀末まで引き継がれて、倭へ流れ込んだ可能性がある。

しかも、飛鳥寺に組み込まれた政治的な国際関係にも、倭・・百済関係に限定されない国際性が見え隠れする。この飛鳥寺に高句麗も強い関心を示していたのである。

605年、飛鳥寺の丈六仏像制作に際し、高句麗王は黄金320両を倭へ贈った。その仏像は、翌年、飛鳥寺金堂に置かれた。現在の飛鳥寺(安居院・あんごいん)本尊の釈迦像がそれにあたるとされている。高句麗もまた、上のような緊迫する国際情勢において、飛鳥寺を介し、倭王権と結びつく方法を模索していたらしいのである。こうしたなか、596年、寺院としての形をひとまず整えた飛鳥寺に、一人の著名な高句麗僧が住むことになった。厩戸王子の師としても名高い恵慈(えじ)である。

『元輿寺縁起』が引く「丈六光銘」によると、恵慈は百済僧恵聡(えそう)、蘇我馬子の息子善徳(ゼントク)とともに、「領(うながし)」として元興寺(飛鳥寺)を建てた。この「丈六光銘」もどの程度信用できる史料かやや心許ないが、飛鳥寺は木塔があれだ百済の影響下にありながら、その伽藍は、中心の塔を三金堂が取り囲む高句麗の寺院に典型的な様式であることが知られている。588年に百済の支援を受けて始まった飛鳥寺造営に、途中から高句歴の影響が加わった可能性は高い。だから595年に渡来した慧慈が、直後から百済僧とともに飛鳥寺造営に関与し、その落成後は飛鳥寺を住寺としながら、残された伽藍の整備にかかわったことも推測されるのである。

そしてその恵慈は厩戸の師として渡来することで、高句麗の戦略的意図を倭王権の政策に反映させる重要な任務を本国から負わされていた。要するに飛鳥寺は渡来人を介して百済・高句麗の知的文化と政治的意図がセットで流入する、7世紀の生々しい国際交流の縮図のような寺院でもあった。もちろん、これを受け入れる倭王権にも、それらを主体的に使いこなす高度な戦略とシステムがこれまで以上に必要である。そして確かに、以下でみるように7世紀の倭国では、そうした努力も積極的になされていた。

■ 隋・唐帝国の登場と留学生

▶︎ 隋・唐帝国成立の余波

先にも少し触れたが、華北の争乱で晋が南に追われて以来、実に300年近くもの間南北で激しく対立してきた中国王朝の歴史は、589年、隋が陳(ちん)を滅したことにって幕を閉じた。百済・高句麗・新羅はこの国際環境の変動に機敏に反応し、隋へ使を送り冊封(さくほう)を受けたが、598年、国境を接する隋と高句麗がとうとう戦闘を開始し、東アジアは大動乱時代に突入する。

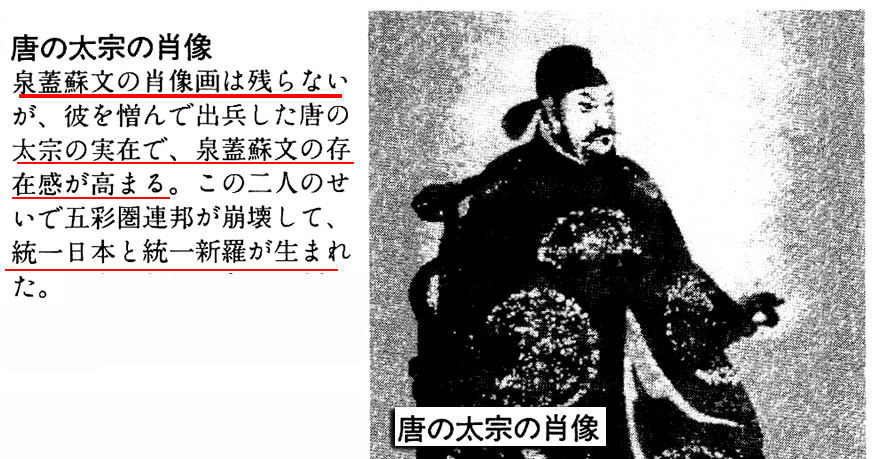

618年、隋は、大土木工事や高句麗遠征がたたり、全国的な大反乱を抱えて崩壊する。ところがそれでも高句麗の緊張は解けない。この混乱のなか隋の遺産を受け継ぎ登場した唐は、隋以上の強国であった。高句麗はまたも唐から激しい圧力をかけられたのである。

この激しい緊迫感のなか、高句麗では、642年、大臣の泉蓋蘇文(せんがいそぶん)が国王や諸大臣180人以上を殺害するクーデターを起こす。蘇文は傀儡の王を擁して自らに権力を集中させ、政治の実権を握ってこの緊急事態に備える体制を整えた。

そして同じ頃、百済でも即位したばかりの義慈王が権力の中枢にある人たちを次々と国外に追放し、権力集中をはかっていた。このなかで、643年、百済王子余豊璋(よほうしょう)が皇太子を廃され、妻子や弟禅広(ぜんこう)らとともに「質」として来倭する。さらに、高句麗・百済両国は対唐政策において連携の動きを強めていった。

扶余 豊璋(ふよ ほうしょう、扶余豐璋、生没年不詳)は、百済最後の王である義慈王(在位:641年 – 660年)の王子。『日本書紀』での表記は余豊璋、余豊もしくは名のみの豊璋、豊章であるが、『三国史記』では扶余豊もしくは名のみの豊、『旧唐書』では扶余豊もしくは余豊である。また、『日本書紀』にも登場する百済の王族翹岐を豊璋と同一人物とする説もある。

倭国滞在中、百済本国が唐・新羅に滅ぼされたため、百済を復興すべく帰国したが、復興は果たせなかった。663年 倭国の百済救援軍、白村江で唐軍に大敗。

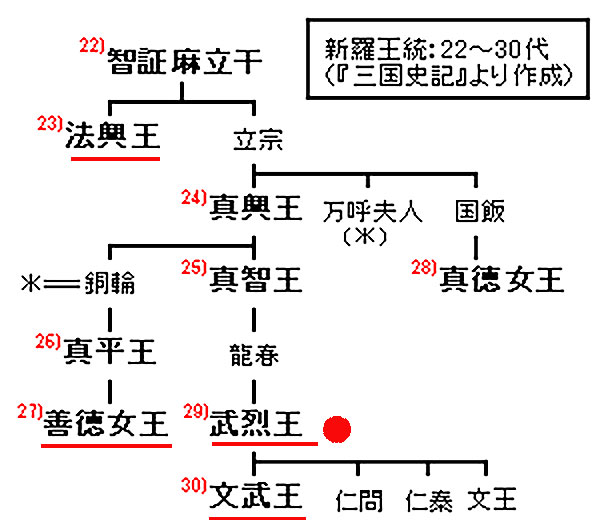

一方、高句麗・百済に挟まれ緊迫した新羅は、唐に接近する策をとったが、唐との同盟関係のありかたをめぐり王権内に亀裂が生じてしまう。新羅に対し救援策を提示した唐が、新羅の女王統治を批判し、女王の退位と唐王族の即位を要求してきたからである。これが647年に善徳女王の退位を求める新羅国内の反乱を引き起こし、その乱を鎮圧した王族の金春秋(きんしんじゅう/武烈王)らが対唐関係を軸に新羅の自立に向けた外交を模索していくこととなる。

そしてこの頃倭国でも、緊迫した東アジア情勢に刺激され、蘇我蝦夷(えみし)・入鹿(いるか)父子が権力集中を試みる。しかしそれは、倭の政界に衝撃を与えた高句麗の大臣によるクーデターを連想せるものだった。そして645年、この蝦夷らの動きを警戒した中臣鎌足・中大兄皇子らが、蝦夷・入鹿父子を殺害する。これが乙巳の変である。

このように隋・唐帝国の成立は、まるでドミノ倒しのように東アジアに次々と政変を引き起こしていったのである。

▶︎ 監視される境界領域

さて、隋が成立し東アジアの緊張が高まった7世紀初頭、倭国では九州の沿岸警備が強化されていた。王権が国際的な人の移動を、対馬、有明沿岸部にまで広げて監視しはじめたのである。九州沿岸部に漂着した者は、すぐさまその来着理由を問われた。倭国から新羅スパイの容疑をかけられて逮捕される者すらあった。後に九州の統括と対外的任務を負うこととなる太宰府の前身「筑紫大宰(つくしのおおみこともちのつかさ)」もこの頃登場する。

大宝令施行(701年)以前、九州に置かれた地方官。九州の国宰(くにのみこともち)(後の国司)を統轄した。律令制の大宰帥(だざいのそつ)の前身。筑紫大宰(つくしのおおみこともち)

また当時は、前述のように倭王とマエツキミ(天皇の御前に仕える人を尊敬していう語)による合議制が機能し、支配層の意志統一がはかられていた。しかし、合議に参加するマエツキミのもとには、朝鮮諸王権から様々な贈与攻勢があり、いまだ外部王権と個別の関係は保たれていた。倭の外交は、相変わらずその複線的なネットワークを必要としていたのである。しかし、国際関係がますます複雑化するなかにあって、王権にはそのネットワークを把握する必要も生じていた。そこで王権は、朝鮮諸国から外交使節が来着した場合の手続きを大きくあらためることにした。すなわち、大阪湾に百済や高句麗から外交使節船が到着すると、倭王はマエツキミたちを難波津に派遣し、皆で大王への贈与物、マエツキミたちへの贈与物を確認させ、それを大王に報告させたのである。支配層と他王権との軍関係に関する情報、大王のもと支配層全体で確認しようという試みである。これは、情報公開によってモラルハザード(「バレなければよい」という考えが醸成される・倫理の欠如)を防止しょうという最近の動きに似ているといえなくもない。

ただし、これが倭−新羅間で機能した可能性は低い。『書紀』推古31年(623)11月条は、新羅の贈与物が大臣馬子に近い境部臣(さかいべのおみ)と安曇連(あずみのむらじ)に密かに渡ったことで、倭国の対新羅政策の足並みがまたも乱れたことを伝えている。緊迫した国際情勢を受け、倭国内には、新羅の修好を模索しようとする一派も発言力を増しっつあったが、それでもかなか新羅の側に付こうとしない倭王権との外交に、新羅がこうした贈答形式を同意するほずがない。外交上の贈答は両者同意の上で展開するのだから、対外関係の管理は、一国の政治のなかで対応できる性格のものでほないのである。

▶︎ 弟子と留学と書物

またこの頃、渡来の技能・文化の受容・継承方法に大きな変化が起きる。その転機は前述の仏教受容にょって本格的に訪れた。

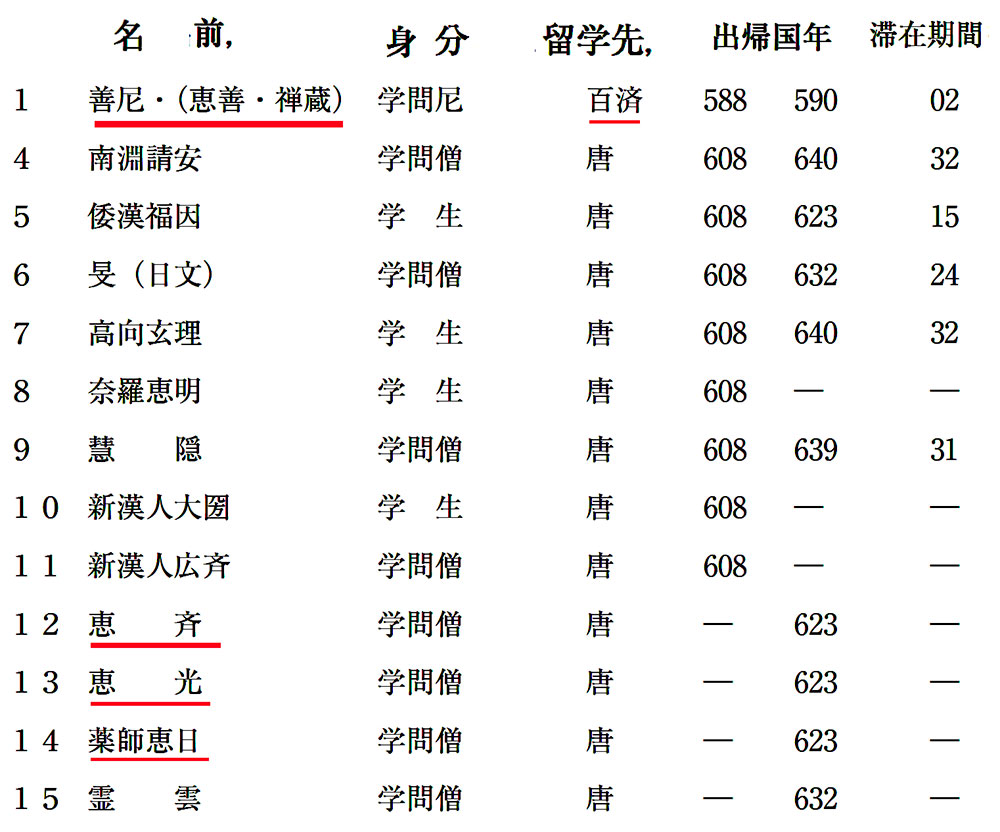

『書紀』が留学の足跡を載せている留学者は56人,唐への留学者が44人と最多で,続いて新羅が8人,百済が3人,高句麗は1人となっている。入出国両方の時期が明記されている例は12人とむしろ少なく,その内善信等3人の百済へ渡った「学問尼」の二年という留学期間を例外として,他の九人のいずれも入唐留学者の留学期間は十五年から三十七年と長期にわたっている。「学生」は十人と少なく,その分僧籍が多い。

これまでも繰り返し述妄ように、倭国の時代、国外にある最新の技能・知識は、それを身につけた渡来の技能者・知識人が列島へ運んだ。ただし、身体化されて渡来する技能・知識には寿命がある。だから倭国は、これら新技能・知識を保持するために、同分野の渡来人を継続的に受容するか、あるいほ渡来人に氏族を形成させて彼の持つ技能・知識を子孫へ伝習させる方法をとってきた。ところが6世紀以降、特に仏教とかかわる分野で、これとは全く異なるやり方で枝能・知識を移入し伝習する方法が広がっていく。それが彼の遣隋・遣唐留学生たちへとつながる、留学による技能・知識の移入、そして師弟関係を利用した技能・知識の伝習である。

善信尼(ぜんしんに、敏達天皇3年(574年) – ?)は、6世紀後半の尼僧。父は司馬達等。仏師・鞍作止利の叔母にあたる。名は嶋。恵善尼や禅蔵尼とともに日本最初の尼僧の一人。

司馬 達等(しば だっと・しば たちと・生没年不詳)は、飛鳥時代の人物。氏姓は鞍部村主(くらつくりのすぐり)あるいは鞍師首。子に鞍作多須奈(くらつくりたすな)、孫に仏師鞍作止利がいる。

倭国で最も早くこの二つを経験した一人に善信如(ぜんしんに)がいる。彼女の父は、先にも触れた蘇我馬子と関係の深い渡来系の司馬達等。飛鳥寺創建に先立つ585年、馬子が大野丘北方に木塔を建てる際、馬子に仏舎利を献上したとされる人物である。善信尼もまた馬子の保護のもと仏門に入っているから、彼女は渡来系の父の仏教文化と政治的・社会的諸関係をその身体に相続していた。しかし彼女の尼としての身体は、この渡来系の一族のなかで獲得されたものではない。彼女に尼の技能を最初に教育したのは、彼女の一族ではなく、馬子が播磨で見出した高句麗出身の還俗僧であった。

還俗(げんぞく)とは、僧侶になった者が、戒律を堅持する僧侶であることを捨て、在俗者・俗人に戻る事をいう。「復飾」(ふくしょく)とも。自らの意志で還俗する場合と、教団側から還俗させられる場合がある。

その後、善信尼は馬子の紹介で百済へ渡り、そこでさらに研鎮を積む。そして帰国後は、国内諸尼の教育に励むこととなるのである。このように彼女の尼としての身体は高句魔還俗僧の師から受け継いだものであり、それは百済留学を経て刷新されながら、さらに弟子へと受け継がれていった。

今では当たり前となった留学や師弟関係を利用した専門家の養成も、実はそれまでの倭国にはほとんどみられないものであった。僧尼は結婚して氏族をつくることができないから、仏法の伝習は師弟関係の連鎖の中で行われることが基本である。倭国はこの師弟関係による技能伝習方式を、仏教導入によってようやく本格的に整えることができたのであった。しかも僧尼らは、隣接するその他多くの最新技能・知識にも通じていた。したがって、師弟関係による専門技能・知識の伝習は、すぐさま仏教の周辺諸分野に広がりをみせる。

そして以上の変化が、緊迫する国際情勢のなか、大陸文化の導入をすすめねばならぬ倭国に新たな戦略的手段を与えることとなった。これにより倭王権は、技能伝習者の選抜に主導権を発揮できるようになったのである。例えば、飛鳥寺には前述のように最新技能と百済の戦略的意図を身体化した百済僧観勒(かんろく)が住んでいた。

観勒(かんろく、生没年不詳)は、7世紀初頭の百済出身の僧侶。602年に日本(当時はおそらく倭国)へ来航する。三論宗の法匠であり、成実宗にも通じていたという。

しかし彼からその技能を学ぶ学生は、倭王権によって選ばれた。遣隋使船・遣唐使船で中国へ渡った学生、学僧たちも、王権選抜の人々で構成され、その学習目標も、必ず倭王権の戦略とつながっていた。医術を学ぶために隋に渡り、留学中に唐の勃興を目の当たりにした恵日(えにち)が、本国の将来を思い、623年に帰国して留学生の召還と唐との交流を進言したことは有名である。それは、他王権の政治的意図と文化を身体化した渡来人、その身体を引き継ぐ混血児らと比べても、はるかに倭王権の文化移入に戦略的自立性・主体性を保証しうる存在であった。

薬師 恵日(くすし の えにち、生没年不詳)は、飛鳥時代の官人・医師。高句麗系渡来人・徳来(とこらい)の5世の孫。

この倭国の政治姿勢がより明瞭にあらわれるのが、遣隋使・遣唐使による旺盛な書物輸入であろう。遣唐使・遣唐学生らは、将来する書物を本国の実情や政治戦略を踏まえて選択しており、その書物によって客体化された文化・技能が国内において伝習され身体化された。文化を客体化した書物を積極的かつ戦略的・選択的に活用することで、文化移入における他王権の意志はいよいよ入りにくいものとなっていったのである。大陸文化の移入・継承における渡来人・渡来系氏族の役割が縮小するのは、時間の問題であった。

▶︎ 留学生の新羅ネットワーク

ところで、唐との交流の必要性を本国に進言した留学生の恵日らは、唐からの帰国に際し新羅の協力を得ている。『書紀』推古31年(623)七月条によれば、この時新羅経由で帰国したのは、学問僧の恵斉(えさい)・恵光(えこう)と、医(くすし)の恵日・福因(ふくいん)らであった。彼らは、新羅が621年に唐へ派遣した新羅遣唐使を頼り、新羅経由で帰国する計画を立てたのである。

しかしこの計画は、やや唐突な観がある。というのは、621年は新羅だけでなく百済・高句麗も遣唐使を派遣していた。遣隋使の時代、倭と隋の交渉に協力したのは百済であったから、もともと遣隋留学僧・留学生であった彼らは、その帰国に際し、百済に協力を依頼することもできたはずである。しかも恵日の祖先は、百済に帰属した高句麗人と伝えられるから(『続日本紀(しょくにほんぎ)』天平宝字2年4月条)、いよいよもって百済や高句麗に頼る方が自然に思える。一方、当時の新羅は百済と敵対していたし、倭王権と良好な関係を築けていない。にもかかわらず、彼らは新羅遣唐使に近づき、敢えて新羅経由で倭へ向かったのである。そこには、倭王権の政治的意図を絶えず意識し留学生活を送っていた学僧・学生らと新羅との、当時の国際情勢を意識した、戦略的利害の一致があったとみられる。

恵日の五世の祖先である徳来は、元は高句麗人であったがのちに百済に移住。さらに、雄略天皇7年(463年)雄略天皇の命令を受けて吉備上道弟君と吉備海部赤尾らが、百済に対して今来の才伎(いまきのてひと)(工人)を求めた際、徳来は百済から日本に渡来したという。

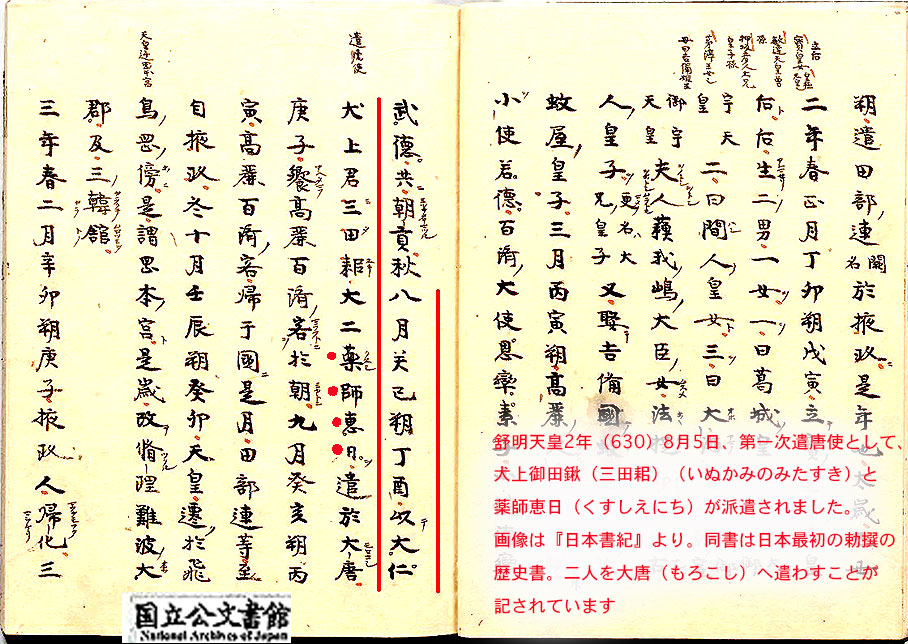

推古天皇16年(608年)第三回遣隋使において、恵日は小野妹子に随行して隋に渡り医術を修得する。留学中には、618年の随の滅亡・唐の建国を経験している。推古天皇31年(623年)ともに医術を学んだ倭漢福因や学問僧の恵斉・恵光らとともに、新羅使・智洗爾に従って日本に帰国する。その後、恵日は薬師となり、ついには薬師を姓とした。舒明天皇2年(630年)第一次遣唐使にて、大使・犬上三田耜に従って再び大陸に渡る(この時の冠位は大仁)。以前の恵日の建言通り、舒明天皇4年(632年)遣唐使節一行は学問僧の霊雲・旻や勝鳥養らを連れて帰国する。

確かに新羅には、本国に唐との交流を進言する恵日らを支援したい理由があった。対唐関係の強化を軸に高句麗・百済を牽制しようとする新羅にとって、倭が唐へ接近することは歓迎すべきことだったからである。そしてその思惑どおり、この数年後、倭は新羅に導かれながら、恵日をその副使とした最初の遣唐使の往還を実現させた。この時、倭の対中外交は、百済経由から新羅経由へ切り替わったのである。

それでは何故、恵斉・恵日ら留学僧・留学生は、この新羅ネットワークを倭へ持ち込んだのであろうか。

ここで留意されるのは、新羅がこの頃すでに多くの遣中留学僧を輩出し、中国仏教教団とのつながりを持っていたことである。一方、百済・高句麗には遣中留学僧の活躍がほとんどみられない。それは、新羅と百済・高句麗との間の仏教受容をめぐる差異の反映ともいえよう。

すなわち、百済、高句麗の仏教受容は、中国王朝が両王権に仏教を「下賜(かし)」するという、いわば王権の対中外交の成果として始まったものである。しかし新羅の場合、仏教は高句麗などを介し波状的に伝わり、これを新羅有力層個々がそれぞれ受容するという状況から始まった。これが、新羅支配層の間に崇仏をめぐる対立をも引き起こしている。この新羅の混乱が収まるのは6世紀半ばであった。この時、王権として仏教受容を決意した新羅王は、興輪寺の造営と梁への学問僧派遣を行い、その学問僧が梁使を連れ仏舎利をもたらし帰国するのを、興輪寺前富豪層に出迎えさせている。以後、新羅の仏教受容は遣中学問僧の派遣を基軸に展開することとなる。

新羅の始祖、 朴赫居世(パクヒョッコセ)をはじめとする新羅建国期の王たちが眠る5つの陵墓が集まっている五陵(オルン)の北側に位置する興輪寺は、新羅の貴族の異次頓(イチャドン)の殉教後、527年新羅は仏教を公認することになり、544年(真興王5年)に創建されたと伝わる新羅最初のお寺です。

上の新羅仏教受容の経緯は、支配層の周辺諸国からの個別的な仏教受容が嵩仏論争を引き起こした点など、倭の場合とよく似ている。しかもその対立を切り抜けた新羅、興輪寺において梁使・学問僧・仏舎利を支配層全体で迎え入れたことの政治的意味は、崇仏論争後の倭が飛鳥寺木塔造立儀礼に託した前述の政治的意味と重なろう。周辺諸国から伝えられる仏教の個別的受容が国内対立と結びついてきた新羅王権にとって、遣中学問僧の派遣は、倭と同様、周辺諸国からの自立を目論む戦略的意味を持っていたに違いない。

しかも倭の遺隋学問僧たちは、こうした本国の戦略を負った新羅学問僧と直接交流する機会に恵まれていた。隋は諸方から集う学問僧のために、都の大興城(長安)・東都洛陽城に、隋の高僧を師に招き等しく勉学を行うことのできる場を用意していたからである。隋には、倭の学問僧と新羅の学問僧が机を並べて同学の友となる環境が整っていた。だから倭の学問僧らには、新羅学問僧との親交によって、遣中留学を積極的に行う新羅の戦略を知ることが容易であった。その中で彼らは、この新羅の姿に、倭を取り巻く現実を重ねつつ共感していったのではなかろうか。恵斉・恵日らが新羅ネットワークを持ち込みながら、留学僧・留学生らの召還と、新たに起こった唐との文化交流を強く本国へ訴えたのには、こうした背景があったと推測されるのである。

以後、在唐学問僧の新羅経由での帰国は続き、また648年には新羅への学問僧派遣も行われるように、倭の仏教界は、彼ら遣隋学問僧らによって中国で切り開かれた新羅仏教界とのつながりを維持し続けたことが知られる。しかも、日本律令国家の形成につながる7世紀後半の倭(日本)の政治・文化に新羅仏教文化の影響が随所に確認される事実をみるならば、この時築かれた新羅ネットワークは、以後の歴史にも大きな影響を与えたと理解せねばならないであろう。

■ビデオ画像

▶︎NHK高校世界史・朝鮮半島・仏教の歴史・リンク-1

▶︎NHK高校世界史・朝鮮半島三国時代・リンク-2

▶︎NHK高校世界史・朝鮮半島・仏教の歴史・リンク- 3

.jpg)

は、古墳時代の大連(有力豪族)。物部尾輿の子。.jpg)

.jpg)

地図.png)

.jpg)