■阿部展也を求めて

■阿部展也を求めて

塩田純一[新潟市美術館館長]

▶︎はじめに

阿部展也(本名・芳文)の芸術を辿ることは必ずしも容易な作業ではない。日本のシュルレアリスム史における記念碑ともいうべき瀧口修造との共作『妖精の距離』に端を発し、キュビスムの探究、前衛写真の逸早い模索、戦後の実存的な写実表現、そしてアンフォルメル風の抽象に転じ、1950年代末からのエンコースティックによる物質性を強調した絵画、早すぎる晩年における簡潔な幾何学的抽象へと、様式、素材、技法はめまぐるしく変貌するが、そのどれもが抜きんでたクオリティを有している。

それを保証するのは徹底した技量の高さだが、そこには単なるエピゴーネンとは別種の非凡さが感じ取れる。彼は特定の芸術のジャンルやイデオロギ一に囲い込まれることなく、軽々と境界を超えていく。むしろ積極的に変化を求めて止むことはない。それゆえに全体像はつかみづらい。

ましてや、この画家の戦前から戦後にかけて制作された作品のかなりの部分が焼失し、所在が分からなくなっている。遺された図版を見る限りすこぶる魅力的であるが、それらを実見することは叶わない。そのもどかしさがこの画家の分かりにくさに拍車をかける。いわば、阿部展也にはいくつかのミッシング・リンク(生物の進化過程を連なる鎖として見た時に、連続性が欠けた部分(間隙)を指し、祖先群と子孫群の間にいるであろう進化の中間期にあたる生物・化石が見つかっていない状況を指す語。 失われた環とも)が存在する。

あるいは、旧ユーゴスラヴィアをはじめとする東欧諸国や西欧、アジアなど世界中で撮影された膨大な数の未発表写真が遺されている。それらの写真には一種の形態学的研究というべき独自の視点が潜んでいる。カメラを通じて都市の情景は分析され、夥(おひただ)しい差異の一方で普遍的なるものが析出されていく。阿部はまた制作に際して大量のエスキースを遺している。そこでは完成作としてのタブローに到る造形思考の過程がつぶさに見られるであろう。

こうした失われた作品や未発表の作品資料をも視野に入れた、阿部展也研究がなされるべきであろう。あるいは、制作者としての側面ばかりでなく、美術史家、批評家、展覧会組織者としての仕事、作家と作家を結び付ける結節点としての働きなど、いわば美術と社会の媒介者としての仕事も軽んじることはできない。それら多様な領域に目配りすることによって、初めて阿部展也という巨大な多面体の全体が立ちあがって来るはずである。本展が目的とすることは、これら問題の在り処を示すことである。

こうした失われた作品や未発表の作品資料をも視野に入れた、阿部展也研究がなされるべきであろう。あるいは、制作者としての側面ばかりでなく、美術史家、批評家、展覧会組織者としての仕事、作家と作家を結び付ける結節点としての働きなど、いわば美術と社会の媒介者としての仕事も軽んじることはできない。それら多様な領域に目配りすることによって、初めて阿部展也という巨大な多面体の全体が立ちあがって来るはずである。本展が目的とすることは、これら問題の在り処を示すことである。

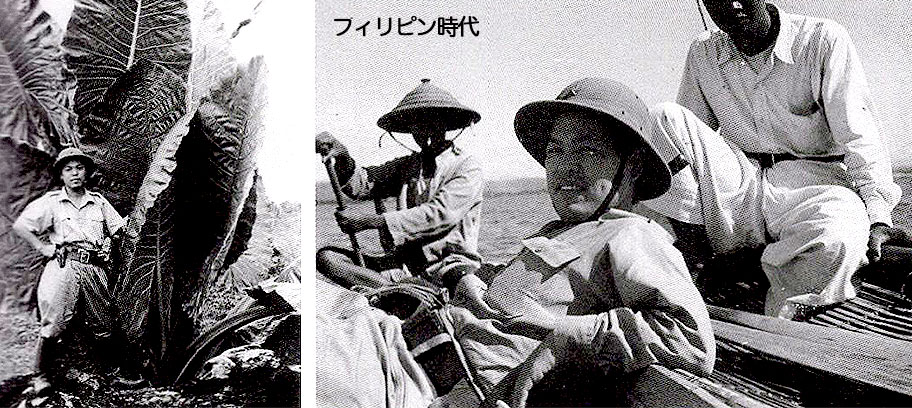

▶︎ 1.ミッシング・リンクとしてのフィリピン時代

そうしたミッシング・リンクのひとつとして、かねてから気になっていたのはフィリピン時代のことである。1941年12月、阿部は陸軍宣伝班(後に報道部に改組)に徴用され、フィリピンに従軍する。一般の徴兵とは異なる従軍の形態である。『フォトタイムス』を舞台とした写真家としての経歴を買われてのことであり、おそらくは将官待遇での従軍だったと思われる。日本軍への協力勢力を醸成しようとする情宣活動を行っていたと推測されるが、阿部自身が口をつぐんでいたこともあって、それが実際にどのような任務であり、どのような活動をしていたのかは従来詳らかではなかった。

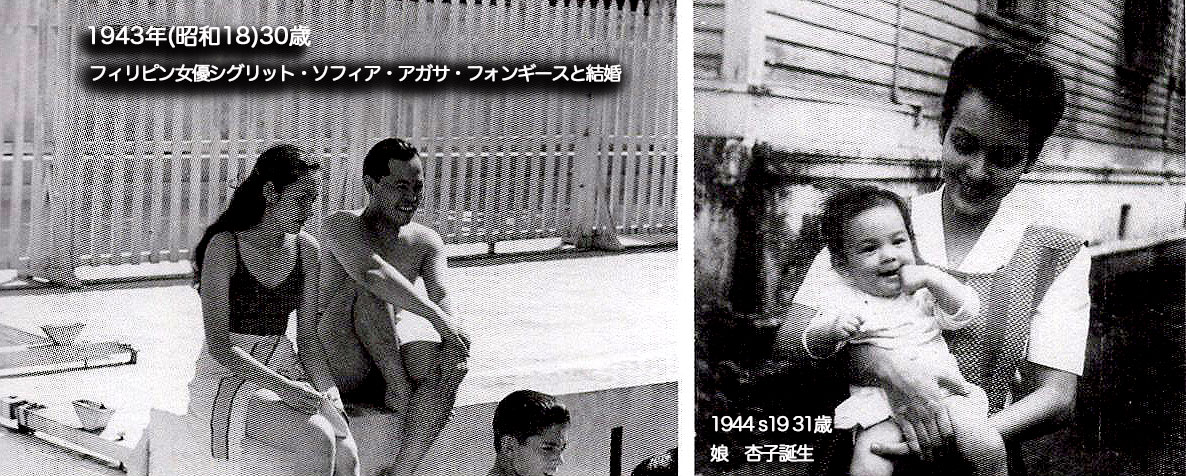

阿部がフィリピンにいた時期は1941年から46年までである。

阿部がフィリピンにいた時期は1941年から46年までである。 つまり、真珠湾攻撃後の日本軍のマニラ進駐から、1945年2月の米軍反攻によるマニラ陥落、同年4月ルソン島北部における日本軍の惨惜たる敗北、そして米軍収容所での生活、帰国までの期間に相当する。この間、1943年1月に阿部はフィリピン女性と結婚し、翌年には一女をもうけている。

つまり、真珠湾攻撃後の日本軍のマニラ進駐から、1945年2月の米軍反攻によるマニラ陥落、同年4月ルソン島北部における日本軍の惨惜たる敗北、そして米軍収容所での生活、帰国までの期間に相当する。この間、1943年1月に阿部はフィリピン女性と結婚し、翌年には一女をもうけている。 収容所に抑留されて以後は、収容所の様子、周辺の風景を描いた水彩画や《Jail Song・収容所》と題する連作ドローイングを制作している。しかるに、収容所以前、写真の仕事は知られているものの、公務のかたわら果して絵画制作がなされたかどうかは全く不明であった。まさに、空白のミッシング・リンク(生物の進化過程を連なる鎖として見た時に、連続性が欠けた部分(間隙)を指し、祖先群と子孫群の間にいるであろう進化の中間期にあたる生物・化石が見つかっていない状況を指す語)であった。

収容所に抑留されて以後は、収容所の様子、周辺の風景を描いた水彩画や《Jail Song・収容所》と題する連作ドローイングを制作している。しかるに、収容所以前、写真の仕事は知られているものの、公務のかたわら果して絵画制作がなされたかどうかは全く不明であった。まさに、空白のミッシング・リンク(生物の進化過程を連なる鎖として見た時に、連続性が欠けた部分(間隙)を指し、祖先群と子孫群の間にいるであろう進化の中間期にあたる生物・化石が見つかっていない状況を指す語)であった。

ところが、近年愛知県美術館に収蔵された阿部展也の一点の絵画が、同館学芸員副田一穂氏の調査によって、戦時中フィリピンで発行されていたカトリック雑誌『みちしるべ(タガログ語でTagapagturo)』第5号(1943年12月刊)[上図左]の表紙原画として描かれたものであることが判明した。

副田一穂・愛知県美術館学芸員

副田一穂・愛知県美術館学芸員

1982年福岡県生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科基礎文化研究専攻(美術史学)修了。2008年より現職、並行してあいちトリエンナーレ2010、2013、2016のアシスタント・キュレーターを務める。専門は近現代美術。主な企画に「マックス・エルンスト:フィギュア×スケープ」(2012)、「芸術植物園」(2015)など。

この論稿はまさに阿部展也研究に一石を投じるものであり、愛知県美術館と副田氏のご好意により本図録に再録させて頂いたので、詳細は参照されたい)。(美術館研究紀要のリンク) 一部掲載

阿部の場合は現存する作品が極端に少ないことに加え、彼自身の体制迎合的な態度も、戦中の活動に焦点を当てづらい理由のひとつであろう。例えば、針生一郎はこの時期の阿部の様子を次のように辛辣な口ぶりで語っている。

だが、その間に朝鮮、中国東北、内蒙古などを旅行してきた阿部は、欧米追随から脱出の手がかりを北東アジアの民族芸能に求め、それが「大東亜共栄圏」という国策にも合致すると信じて、満州演劇の情景や内蒙古壁画遺跡の模写を第二回展に出品した。その延長で、みずから陸軍報道班員を志願して41年秋にはフィリピンに派遣され、現地の人気女優と官舎に同棲して、女をもうけ、フォードを乗りまわしながら、住民宣撫のためのポスター、写真、伝単などを企画制作した。もっとも、その六年間に彼が敗戦にそなえて貯えた食糧、薬品、金銭、ガラス器、美術資料などは、米軍捕虜となってすべて押収され、ようやく46年末に着の身着のままで名古屋港に復員する。

この新事実はさまざまのことを教えてくれる。フィリピン従軍中の阿部展也の任務について、任務の一環として絵画制作がなされていたこと、この絵画と彼の他の作品との関連といったことである。

フィリピンは16世紀後半以降、1898年米日戦争の結果としてアメリカに領有されるまで、長らくスペインの植民地であった。スペインの世界進出はローマ法王庁の対抗宗教改革に呼応したものでもあり、当然のことくローマ・カトリックはフィリピン民衆のに深く浸透していった。フィリピンはアジアでも有数のキリスト教国となったのである。マニラに進駐した日本軍もこれを無視できずカトリック勢力ヘの働きかけを強めていくことになる。『みちしるべ』刊行はこうした役割を負っていたと考えられる。

《雑誌『みちしるべ』表紙原画≫[上図右]では、男性の左手が大きくクローズアップされるように描かれている。その指の先には風にはためくフィリピン国旗がある。懸命に手を伸ばすのだが、旗はまるで生き物のようにその手を逃れ、緑の地平の彼方に漂っている。シンプルな構成だが、緊張感に満ち、届きえぬ無限の距離を感じさせる。本来、1943年10月14日に日本軍政下で形式的に実現したフィリピン独立を祝するものであったろうが、副田氏が「不穏な気配が漂っている」と評するように、ヒロイックな歓喜には程遠いアイロニカルな苦さが図らずも露呈してしまっているようでもある。

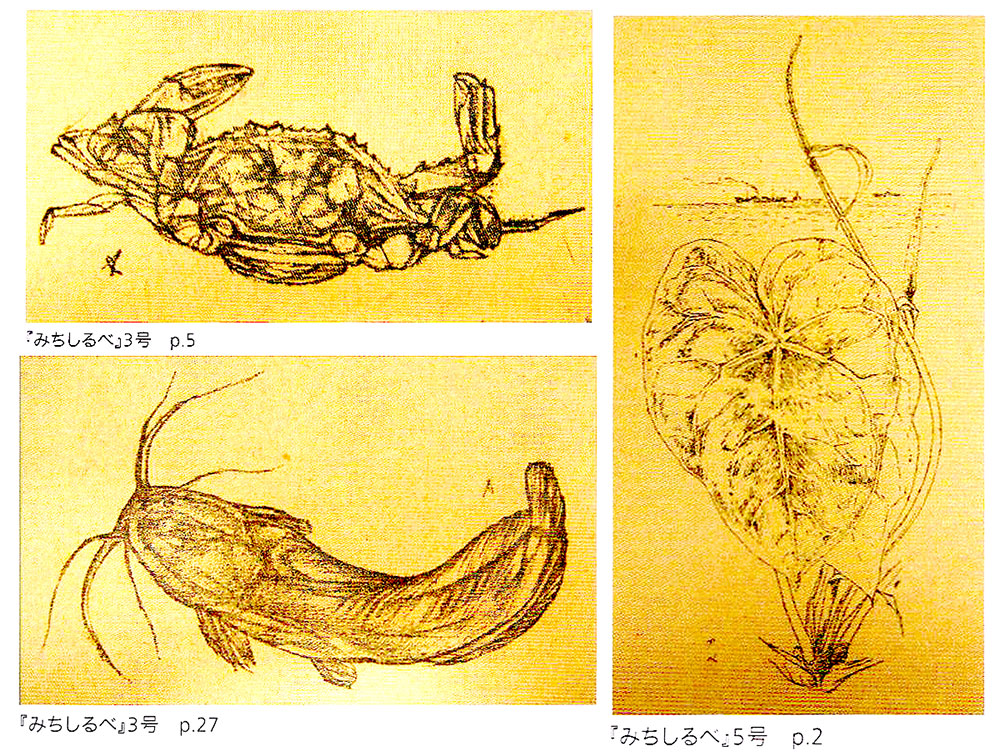

阿部の『みちしるべ』への関与はこれのみではない。阿部は同じ号の裏表紙および本文中のカットとして、クリスマスに因むヒイラギや蝋燭、星、クリスマスの飾り、貴婦人の肖像などを描いている。12月はまた日本軍にとってマニラ進駐3年目を迎える節目の月であった。だからこそ、表紙ではフィリピン独立が賞揚されねばならず巻頭には開戦時陸軍宗教班の一員だった人物の文章が掲載されていた。要約すれば、フィリピンは数世紀にわたる外国支配の影響を脱し、教会のフィリピン化を図り、道徳に基づく国家を建設し、世界の平和と秩序の実現に寄与すべきとの主張である)。阿部はこの文章に添え、前景に水辺の植物を大きく描き、遠く洋上に輸送船を小さく配している[参考図版『みちしるべ』5号]。(下図) フィリピン固有の植生と日本から聖職者を乗せてきた艦船を対比的に示すことで、文章の内容を幾分かはなぞっているとしても、関心はむしろ植物の描写に向けられている。

フィリピン固有の植生と日本から聖職者を乗せてきた艦船を対比的に示すことで、文章の内容を幾分かはなぞっているとしても、関心はむしろ植物の描写に向けられている。

遡って、『みちしるべ』3号(1943年〕月25日)にも4点のカットが掲載されている。カニ、ナマズといった生き物や果実を淡々と描いたもので、文章のプロパガンダ的、教訓的内容とは無関係のモチーフだ。むしろこれらの描写には、戦後頻出する樹木、花、野菜、果実、小動物などのモチーフに注がれる乾いたまなざしに共通するものがある。

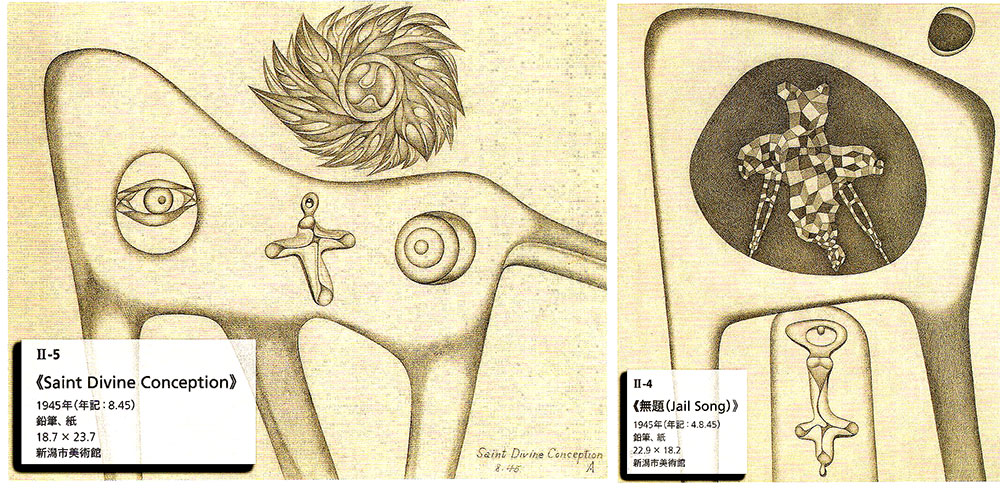

さて、ルソン島北部における日本軍の敗北は1945年4月頃のことであり、阿部の収容所への抑留はその前後のことであろう。それから数ケ月後、阿部は1945年7月または8月の年記のある鉛筆ドローイング連作《Jail Song》下図左を制作している。現在確認されているこのタイトルが付されたドローイングは4点[参考図版]あるが、その外に無題のもの[下図右]、そして《Seint Divine Conception》と題されたものがある。この2点も含め、様式、内容ともに一連のものと見て間違いない。

かつての阿部のシュルレアリスムを特徴づけた有機的な形象に加えて、ここには明らかに戦争という殺戮の場と収容所の生活から導き出されたイメージがちりばめられている。人骨を思わせる形象。その形象のそこここに円く開いた窓のような空所には、丸刈りの俘虜(ふりょ)の後頭部(その眼前に広がる無数の白い粒、そして画面右方に集積する白く丸い物体は頭骨であろうか)、兵舎のような建物、松葉杖をついたクマ(キュビスティツクな面で構成された全身はまるでプリズムのようだ)などが描かれている。戦争と自己を外側から客観的に眺めるような奇妙な虚脱感の漂う「監獄の唄」である。

かつての阿部のシュルレアリスムを特徴づけた有機的な形象に加えて、ここには明らかに戦争という殺戮の場と収容所の生活から導き出されたイメージがちりばめられている。人骨を思わせる形象。その形象のそこここに円く開いた窓のような空所には、丸刈りの俘虜(ふりょ)の後頭部(その眼前に広がる無数の白い粒、そして画面右方に集積する白く丸い物体は頭骨であろうか)、兵舎のような建物、松葉杖をついたクマ(キュビスティツクな面で構成された全身はまるでプリズムのようだ)などが描かれている。戦争と自己を外側から客観的に眺めるような奇妙な虚脱感の漂う「監獄の唄」である。

いくつかの画面には金属製のスプーンや十字架のようなモチーフが登場する。《無題(Jail Song)》[上図右]においては、負傷したクマに捧げるかのように、栓抜きから両腕が突き出たかのような奇妙なオブジェが吊り下げられている。人型のようでもあり、手製の十字架と見えなくもない。その下端からはしずくが一滴垂れている。渇きに耐えかね水を求める負傷兵のための一滴であろうか。

《Saint Divine conception》には、より明瞭なかたちの十字架が現れている。《Jail Song》でなく、敢えて付された異なるタイトルは「清浄なる神のお宿り」と訳すべきだろうか。Conception(妊娠、受胎)とは聖母マリアの懐胎を意味する語であり、カトリック教理の枢要(すうよう・物事を動かす中心になる一番大切な所)を占める概念でもある。眼と同心円状の形象の間に掲げられた十字架。その上方には多くの葉が繁茂し渦巻く太陽のような形象が浮かんでいる。荒々しく咆哮(ほうこう・獣が激しい勢いで咆えること)する神のようでもある。

阿部はカトリック雑誌『みちしるべ』の発行に関わっていた。そして、妻の影響もあり自身カトリックに入信している。その信仰がいかほどのものだったのかは推測する術もないが、少なくとも収容所における宙吊りにされた時間は、阿部を内省へと促さずにはおかなかったと思われる。収容所の内と外、戦争の愚劣さ、人間の本性、神と存在、さまざまな事柄へのまなざしが《Jail Song》連作では交錯する。そのうちの1点[参考図版・下右図]において、『みちしるべ』表紙を思わせる、何かを捉えようとする手が再び登場している。この事はいったい何を追い求め、掴もうとしていたのだろうか。

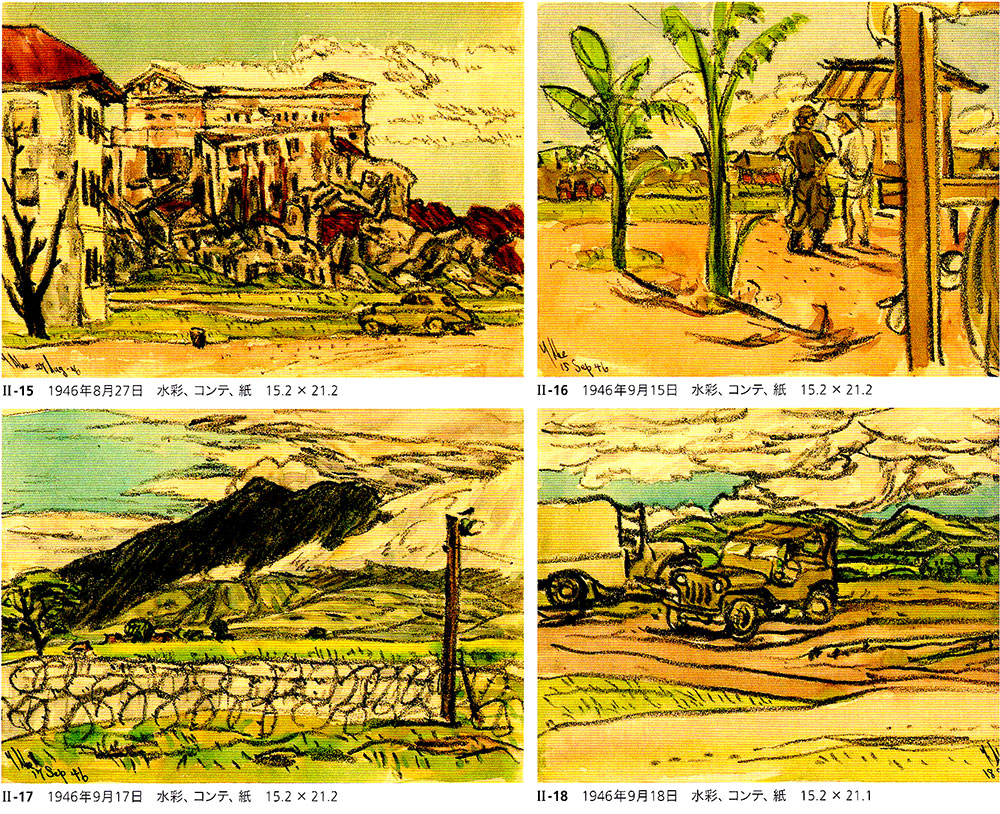

1945年8月・32歳の日本敗戦後、同年12月頃から阿部は一転して平明な写実による水彩画を試みるようになる。テント張りの収容所施設、生活の一齣(ひとこま)、収容所から望まれる風景、草花などが描かれる。ときに収容所の外に出る機会もあったのだろう。田園に遊ぶ水牛、廃墟となった建物、港湾施設などがみずみずしい筆致で捉えられている。

阿部が帰国するのは1946年12月33歳のことであるが、同年10月の日付のある作品が遺されており、ぎりぎりまで絵筆を握っていたことになる。今更ながらに美しい山河である。この国を巻き込んだ無謀な戦争の当事者のひとりでもあった阿部はいったいどのような感慨を抱いたのだろうか。

阿部が帰国するのは1946年12月33歳のことであるが、同年10月の日付のある作品が遺されており、ぎりぎりまで絵筆を握っていたことになる。今更ながらに美しい山河である。この国を巻き込んだ無謀な戦争の当事者のひとりでもあった阿部はいったいどのような感慨を抱いたのだろうか。

マニラ南郊カランバン第一収容所に抑留された、のちの文筆家山本七平は、1946年1月頃から将校収容所に通うようになる。そこであるとき山本は阿部展也に出会うことになる。そのときの印象を山本は次のように述懐している。

幕舎の入口に不意に人影がした。振り向くとそこには、見知らぬ人が立っていた。目がくっきりとした丸顔で、眉が黒くはっきりとし、堂々とした感じの体躯に、白いうわっぱりのようなものを着ていた。…(中略)…いわば将官的カガシ的印象が皆無で、本当に生きているという感じが、その全身から溢れたのである。その人は、昭和十七年の入隊以来私が接して来た人びととは全く別の人であった。物静かで穏和で謙虚、少しも居丈高でなく、それでいて何やら侵しがたい威厳と自信というものが感じられた。私はいつしか椅子から立っていた。〕)

山本七平はその著作において、事実を直視せず形式主義に捉われ、思考停止に陥った帝国陸軍を痛烈に批判するのだが、その山本が阿部展也をそうした心性とは無縁の人間味あふれる人格と認識している。阿部は情宣活動に従事しつつも、冷静に現実を見つめ、不毛な盲信に囚われることは決してなかったと思われるのである。

▶︎ 2. 阿部展也の戦後

阿部展也にとって戦後とはどのような時代であったのだろう。

戦時フィリピンにおける体験は阿部展也をして必然的に人間の探求に向かわしめた。極限状況に置かれた人間がいかにして自己を保持し、敵対する他者に出会うのか。人間の生存と死に根源的な問いに思いを巡らすことになったであろう。《Jail Song>は、その思索の端緒であったが、それが深化し、作品として結実するにはある時間が必要であった。

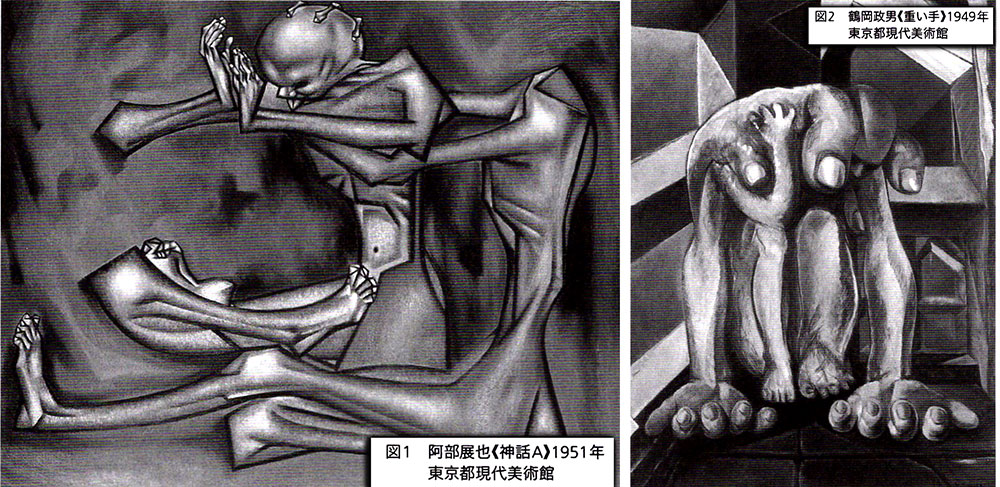

図1阿部展也《神話A》1951年東京都現代美術館10

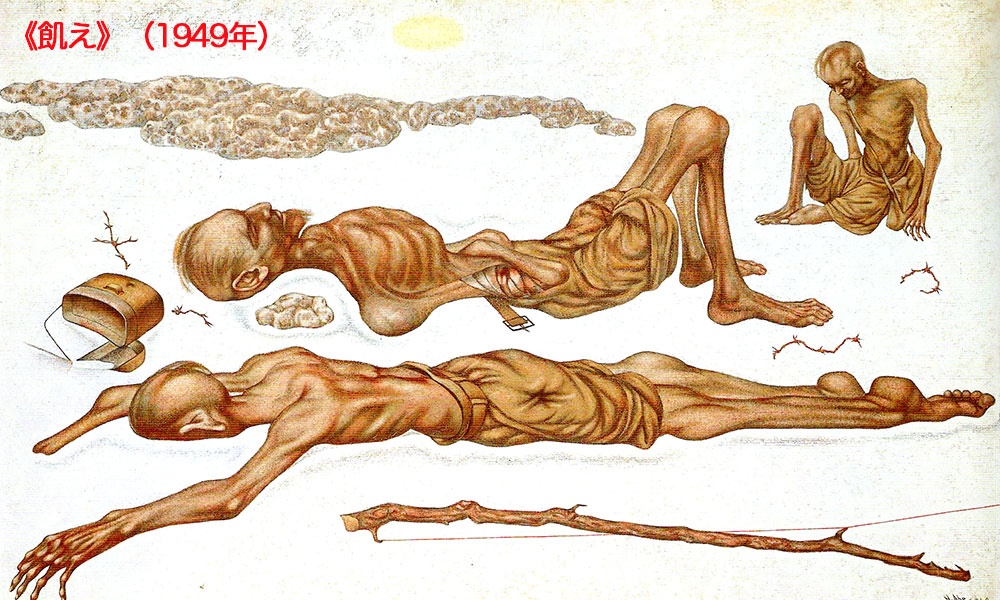

《飢え》(1949年)36歳[上図]こそがその作品である。<Jail Song》が内的危機の詩的表出だったとすれば、《飢え》は危機に晒(さら)された実存のより直裁的な表現であった。痩せ衰えた瀕死の兵士が裸形で横たわり、あるいは力なくなりうなだれ腰を下ろしている。ある者は腕を失い、ある者は片足を失い、周囲には空の飯盒(はんごう)や杖代わりの木の枝が散乱している。画面奥にも人が横たわっているが、よく見ると頭蓋骨の集積である。白々とした抽象的な空間におぞましい情景が広がっている。

これが阿部自身も体験した戦争の実相であった。フィリピンにおいては、日本軍は米軍に圧倒的な戦力の差を見せつ十分な補給もままならず戦死者の大半は病死や餓死であった。阿部自身戦闘に参加することはなかったとしても、そうした光景を目撃し、伝え聞くこともあっただろう。

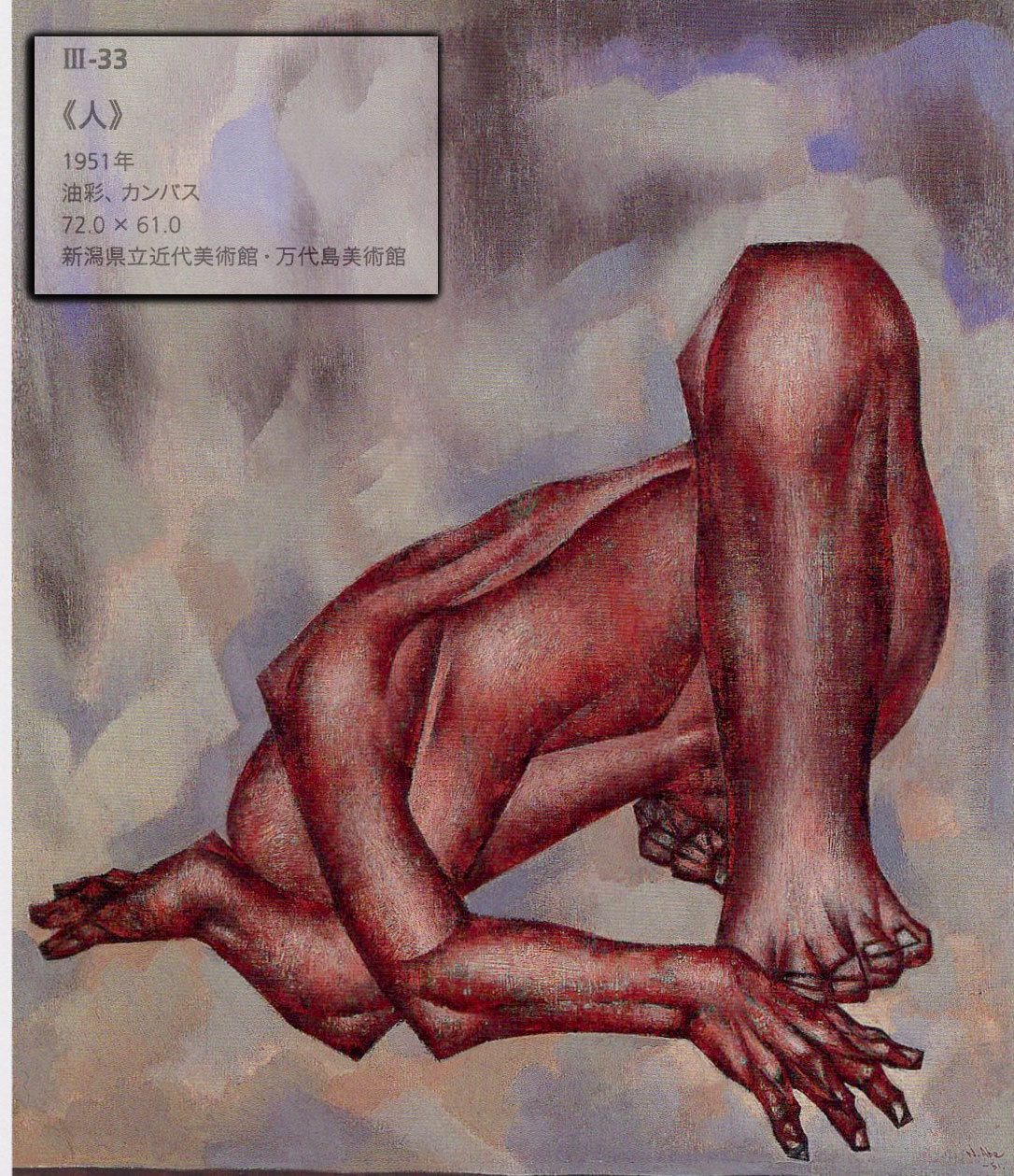

《飢え》は単純な叙事的描写の絵画ではない。それは危機に置かれた人間という存在を根源的なレベルで提示しようとしている。愚劣な戦争を経た戦後という時代が必然的に生み出しであったともいえる。この後、阿部は《神話A》(1951年/上図左 <人>(1951年)、《埋葬》(1952年)[上図右]など、歪曲され、捻じ曲げられた身体を特徴とする人間像を提示する絵画を立て続けに発表する。そこには身体のシュルレアリスム的変容が認められるものの、それ以上に表現主義的傾向を帯び、シリアスな心情が吐露された作品群である。鶴岡政男の《重い手》(1949年/下図右)などとも共通する、時代が刻印された絵画であった。

一方で、阿部は同じ時期に全く異なる傾向の絵画を制作している。この頃、彼は盛んに花や草木、小さな生き物のドローイングを制作している。これらの作品からは対象を分析するまるで科学者のような態度が感じられる。タブローにもこれらのモチーフは頻出する。植物が発芽し、生育し、繁茂していく、そうしたエネルギーが結晶したような形象が立ち現われて来る。

《Night》(1947年)[上図左]、《LOVE》(1948年)[下図左]、《生誕》(1949年)[下図右]、《作品》(1950年)等の作品である。《飢え》に発する作品が死に接近していたとするなら、これらの作品は明らかに生の側に立っている。

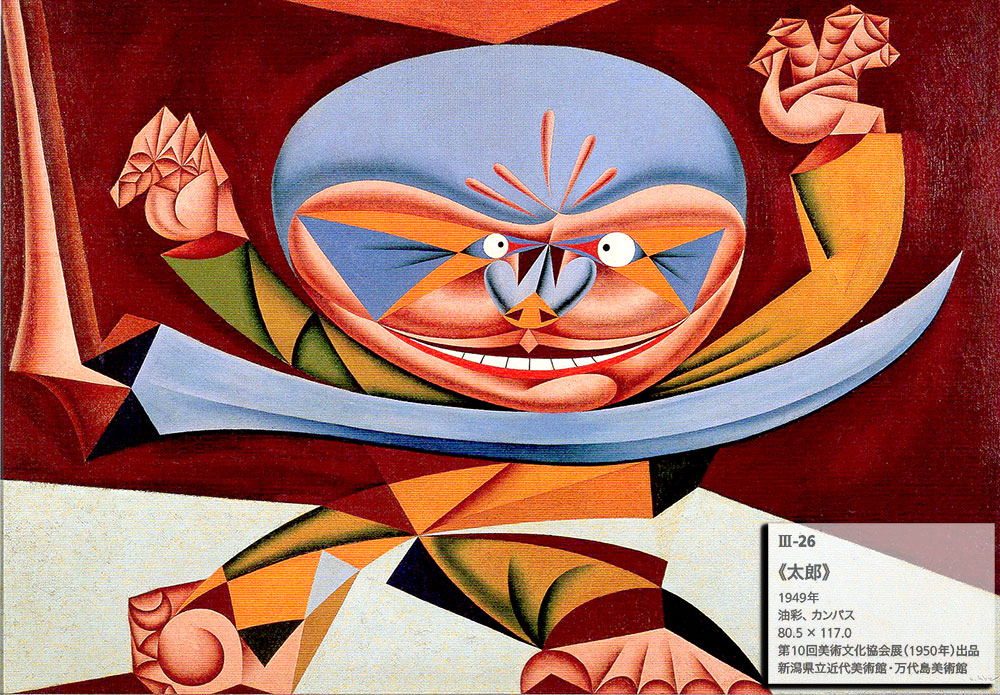

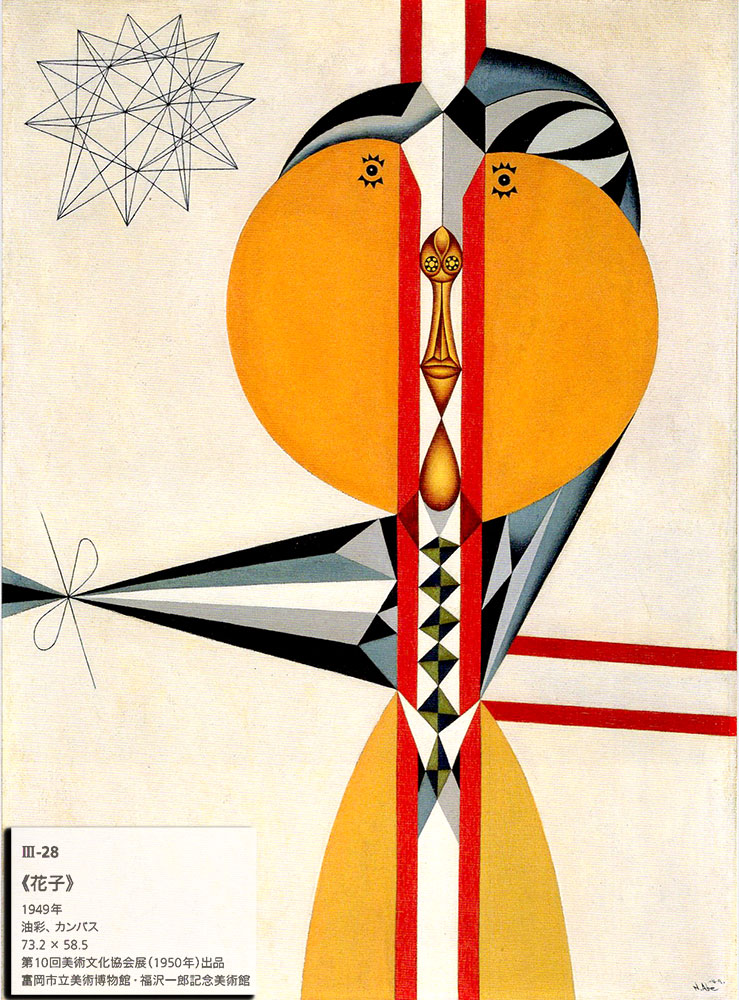

戦後は阿部にとっても自由と解放の時代であったようである。1948年に彼は西村敏子と再婚し、翌年9月には長男芳守が誕生している。その喜びを爆発させるかのように、同年《太郎》[下図左]と《花子》[下図右]を制作している。これらは固有名詞を戴く特定の個人の肖像ではなく、普通名詞としての男児と女児の形象化である。いずれにおいても写実的要素が薄れ、思い切ってデフォルメされ、幾何学的形象が重要な役割を果たしている。《太郎》には活力がみなぎり、《花子》は穏やかな充足感に包まれている。ユーモアたっぷりの、明るい陽光に照らされた世界へと、阿部展也は新たな一歩を踏みだしたのである。

戦後は阿部にとっても自由と解放の時代であったようである。1948年に彼は西村敏子と再婚し、翌年9月には長男芳守が誕生している。その喜びを爆発させるかのように、同年《太郎》[下図左]と《花子》[下図右]を制作している。これらは固有名詞を戴く特定の個人の肖像ではなく、普通名詞としての男児と女児の形象化である。いずれにおいても写実的要素が薄れ、思い切ってデフォルメされ、幾何学的形象が重要な役割を果たしている。《太郎》には活力がみなぎり、《花子》は穏やかな充足感に包まれている。ユーモアたっぷりの、明るい陽光に照らされた世界へと、阿部展也は新たな一歩を踏みだしたのである。

このまるでネガとポジのように対照的な表現が阿部展也の戦後であった。同時期にこの対極の世界を往還する阿部芸術の振幅の大きさ、幅広さには驚嘆させられる。しかも、それぞれが傑出したオリジナリティを保っている。阿部展也の変貌、あるいは越境はこのようなかたちにおいても現象したのである。

▶︎ 3.物質と身体

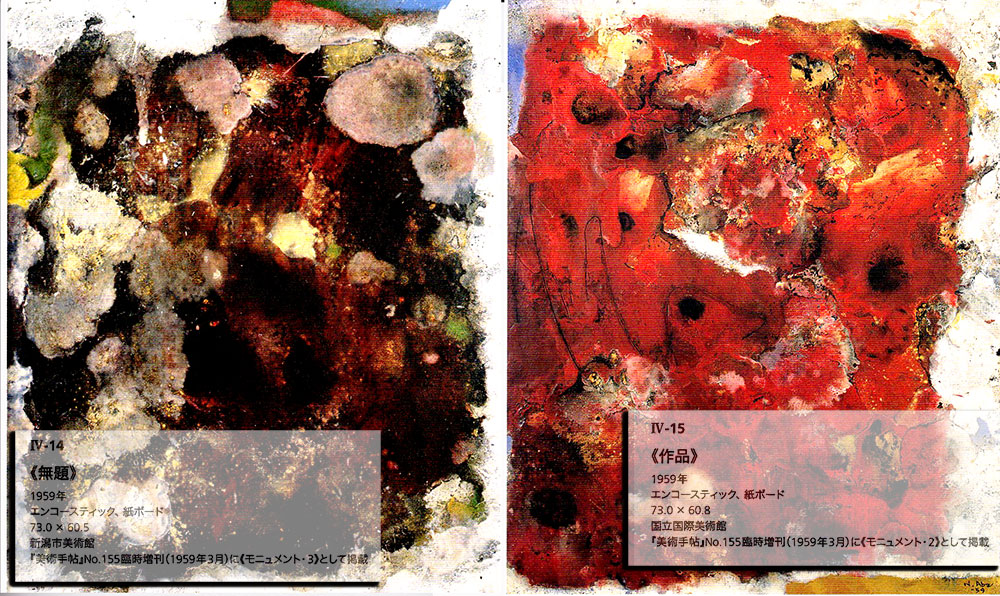

阿部展也において、1940年代後半から50年代を通じあれほど優勢だった具体的な事物の描写は1950年代末から影をひそめ、抽象的表現へと移行していく。当初は1950年代の国際様式ともいえる、絵具を叩きつけたような激しい筆触のアンフォルメル風の抽象絵画が描かれるが、次第に色塊が隈なく表面を埋めつくす画面へと移行していく。絵画空間の探究というよりは、差異化したテクスチュアによる桐密な表面の形成が目指されるのである。これはエンコースティツクの採用によって可能になったものだが、やがて白を基調とした淡い調子の色斑が織物のように隙間なく絡み合う独特の画面が生まれてくる。

英語ではエンコスティックまたは仏語アンコスティックと呼ばれ、美術史上最古の絵画技法のひとつである。 その起源は古代の文献やわずかな遺品などから推測されうるだけでも2000年以上前のローマ帝国には存在していたと考えられている

いってみれば絵画の物質化というべき局面にち到っているのである。アンフォルメルの荒々しさとは一線を画し物質性で、あたかもモルタル壁やシャーレの中の培養基のよう有機的ともいえる柔らかで緻密な表面が形成されている。

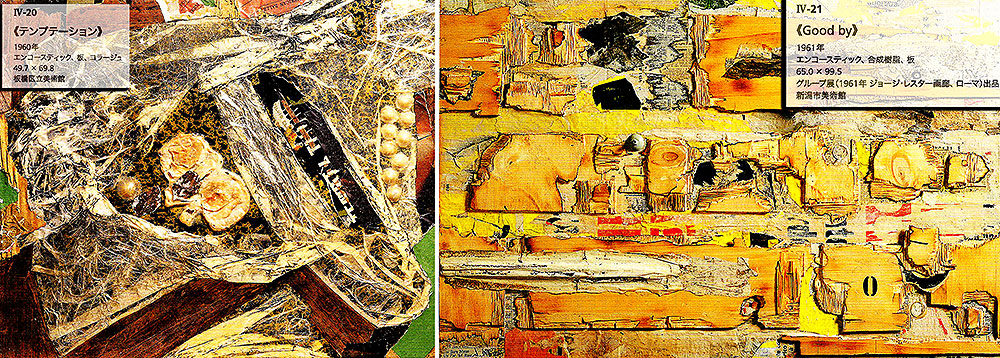

やがて1960年頃からは、こうした画面に板材や薄い紙片や布、ガラス玉、プラスティックなど、絵具以外のさまざまな物質が貝付けられるに到る。描かれる対象としての人間や物体が画面から消え去る一方で、絵具の物質性の強調、さらには「もの」それ自体を画面に導き入れることによって、絵画自体が物質化していくことになる。

コラージュ、アッサンブラージュといった手法によって、現実の事物が絵画空間を侵犯し、新しい表現が生み出されてくるの1960年前後の国際的なアートシーンにおける重要な動向のひとつであった。阿部が海外のこうした動向に敏感でないはずはなかったであろう。

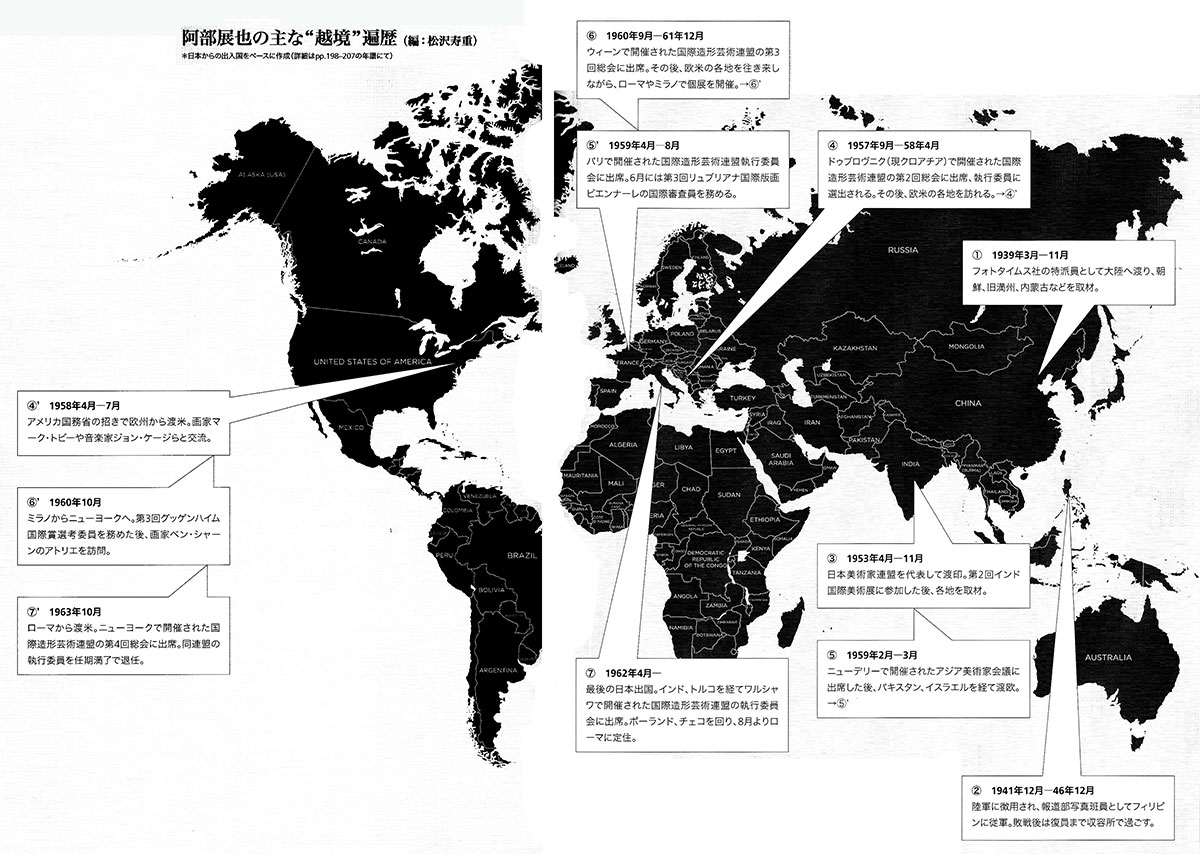

阿部展也は1957年44歳ユーゴスラヴィアのドゥブロヴニクでの国際造型芸術連盟総会への出席をきっかけに、堰を切ったようにヨーッパ、アメリカ、インドなどに出かけていくことになる。

当然各国の最新美術状況に触れ、作家や批評家と親交を結ぶ。一旦そうした国際的関係のなかに身を置けば、情報は向こうからやって来る。そのことが大きく彼の視野を拡げ、自作を俯瞰して見つめる契機となったのは間違いない。のみならず、海外の画廊で発表の機会をことにもなった。とりわけ、1960年47歳・ミラノの画廊での初個展のイタリアでの発表が相次いでいる。当時の殆ど鎖国状態といってよい日本の美術界にしてみれば、夢のような話である。これら一連の事態が、1962年49歳のローマヘの定住へと結びついていくことになる。

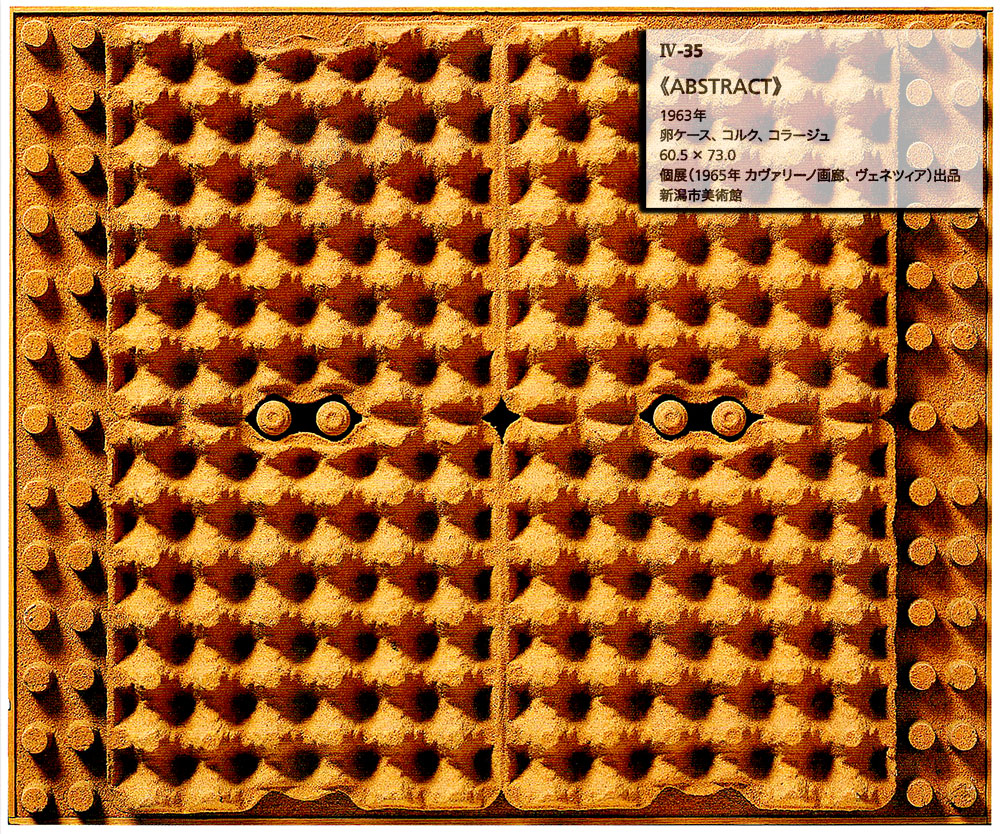

イタリア移住直後の1962年12月49歳、阿部はミラノのカダリオ画廊で個展を開催、《Scrittura in bianco》(白の書体、筆跡の意)26点を出品している。エンコースティックを型押し、形成した白い矩形が白い地の上に緊密に並ぶ、静謐(せいひつ・静かで安らかなこと)で完成度の高い連作である。翌63年50歳には、白だけでなくブルー、赤などを基調としたモノクロー」画が精力的に生み出されていくが、一方で絵画の物質化も加主的に進行していく。

イタリア移住直後の1962年12月49歳、阿部はミラノのカダリオ画廊で個展を開催、《Scrittura in bianco》(白の書体、筆跡の意)26点を出品している。エンコースティックを型押し、形成した白い矩形が白い地の上に緊密に並ぶ、静謐(せいひつ・静かで安らかなこと)で完成度の高い連作である。翌63年50歳には、白だけでなくブルー、赤などを基調としたモノクロー」画が精力的に生み出されていくが、一方で絵画の物質化も加主的に進行していく。

/阿部芳文(画).jpg)

-1964-.jpg)