■建築から環境へ

山口勝弘

私は第二次世界大戦後の日本で独学で造形芸術を学び、1948年に初めて抽象絵画を発表し、今日までアーティストとして生きてきました。人生は偶然と必然のそれぞれの確率を通して様々な道をたどることになります。

このシンポジウムに招かれたのも、そうした道を歩くように誰かによって指示された結果のことでしょう。いうまでもなく、私はバウハウスの研究者でもサウンドスケープの専門家でもありません。また造形教育やメディア・アート教育の専門家でもないと思っています。たまたま或る時、私の家を訪れた友人、日本の哲学者と英国の評論家が私の生き方についてFlaneur(怠け者, のらくら者, 芸術[学問]道楽, もの好き)だと言っているのを聞きました。確かに明確な見通しもなく歩き廻っているのです。

しかし私が独学で造形芸術を学んでいた時の手引書はモホイ=ナジ(上図)の『ニュー・ヴィジョン』(New Vision)と「ヴィジョン・イン・モーション』(Visjon in Motion)、そしてジョルジ・ケペッシュ(下映像)の『ランゲージ・オブ・ヴィジョン』(Language of Vision)の3冊でした。この著者の二人は何れもかつてのバウハウスのマイスターと学生ですから私の知識のなかにバウハウス教育の内容が流れ込み、その理念の幾分かを継承していると思います。しかし今日のシンポジウムの導き役として私は主として次のことを話したいと思います。

これは1950年代から90年代まで芸術家としての私自身の形成の過程の中で非常に重要なテーマとなっているからです。

そのひとつはバウハウスと1920年代の周辺に存在していた1920年代の時代精神についてです。そしてふたつめは空間から環境へという考え方について触れたいと思いまも 時代精神というのは新しい時代が形成されてゆく時に多くの先人たちが共通に意識していた精神の基盤です。

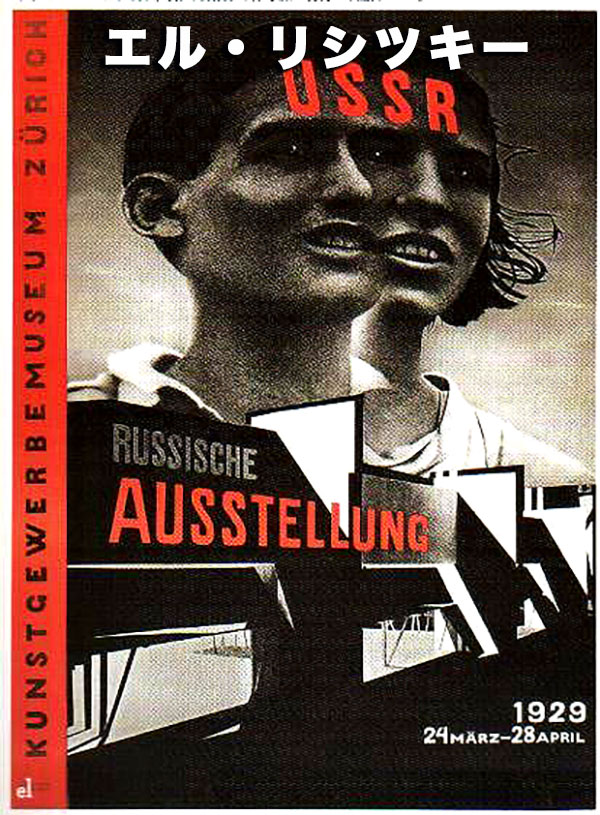

さて第一次世界大戦後の1920年代に造形芸術の分野で三つの大きな運動が起こりました。ロシア・アヴァンギャルド、デ・ステイル、そしてバウハウスです。最初のひとつは社会改革の中に、ふたつめは「デ・ステイル」という名の印刷メディアの中に、三つめは学校という教育組織の中に位置づけられます。

しかし1920年代という時代はこれらの運動に関わっていたメンバーや所属していないメンバーをも含め相互に刺激しあい自由に交流していた事実を忘れてはなりません。

その中でも私が長い間関心をもち続けていたのは、モホイ=ナジとエル・リシツキーとフレデリック・キースラーの3人でした。この3人に共通しているのは彼らの仕事の内容が多領域にわたっている点と専門家的にならない自由なアーティスト=デザイナーであるという点です。1920年代の造形芸術は主として物理学の研究からの影響によって空間と時間という概念を造形芸術の中に導入しようとしています。

しかしナウム・ガボやマルセル・デュシャンが試みた初期のキネティツク・アートは対象物である作品の中に時間や空間を導入しただけでした。

しかしモホイ=ナジによって制作された「ライト・スペース・モデュレークー」(Light Space Modulater)はこのアート・マシーンが光と影を周辺の空間に投影し、むしろ作品そのものよりも作品をとりまく環境へ人々の意識を向けたのです。またエル・リシツキーはマレーヴィチの提唱したシュプレマテイズムの考えを継承しながら、空間における形態関係の探求を現実に人々が入ってくる場(Field)へすなわち環境の中の連続性の探求へと発展させました。1923年のベルリンで発表されたリシツキーの「プロウンの部屋」は、まさに空間から環境への展開を最初に示したものでした。

やがてリシツキーはハノーファー州立美術館長アレクサンダー・ドルナーの招きによって、1926年ドレスデンの「国際美術展」の会場で「プロウン」の構想を実現しました。「美術と生命との間の新しくもまた一層烈しい相互作用の生起する場」を作り出したのです。その後ドルナーの委嘱によりこんどはモホイ=ナジが彼の「ライト・スペース・モデュレーター」の展示とシユレンマーの「三幅対のバレエ」の記録映画などを含む光と映像による環境展示を美術館の中に試みようとしました。

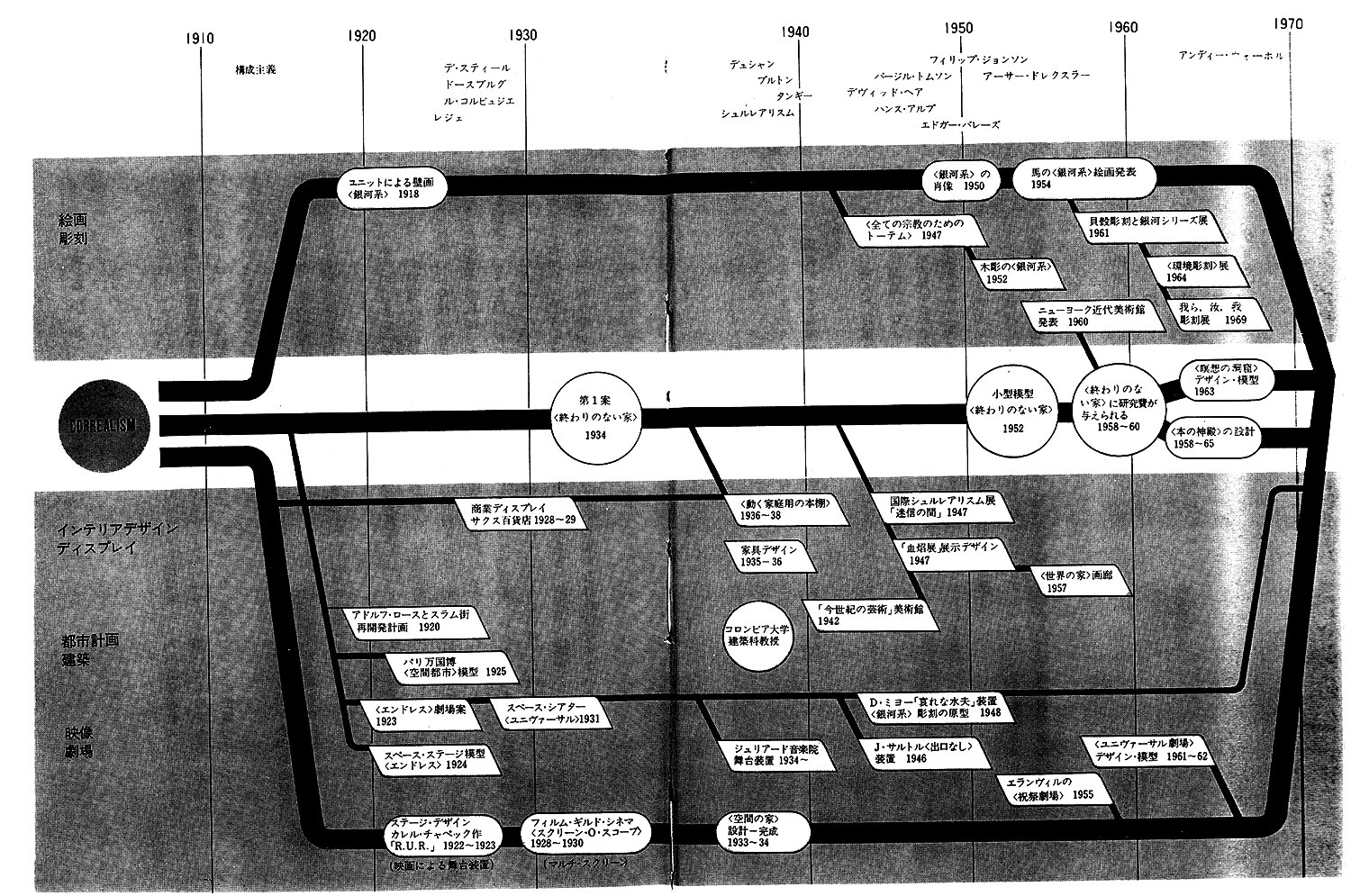

ところで私自身の1948年采のキースラー追跡調査の中から、次第に1920年代の時代精神を共有していた美術家たちの目標が空間から環境へと向かっていたことが明らかになってきたのです。とくにキースラーは1923年の「エンドレス劇場」計画以来、概念によって意識される環境ではなく、空間が人間によって現実に体験される場となってゆく環境の考えを明確にしてゆくのです。

さらに第二次世界大戦中にグロピウスを始めとするバウハウス派のアメリカヘの亡命が始まります。ミース・ファン・デル・ローエを始めとする国際派様式の直方体の建築がマンハッタンを埋めつくすのをみて、キースラーはアンチバウハウスとして異端の道を歩むことになります。

やがてシュルレアリスムヘ近づきながら独自の「エンドレス・ハウス(上図)」を発表したキースラーは、建築と絵画と彫刻という専門領域のそれぞれが関連性の中に結びついてゆくという「コルリアリズム」を提唱しますが、その中にバウハウスの批判的継承をみることができるのです。1920年代の時代精神に流れていたユートピア的性格と一種のアマチュアリズムが、高度資本主義社会の経済の論理の中でバウハウス・デザインとして現実化してゆくのです。

かつての建築を中心とした統合の精神が失われ、デサインの各分野はそれぞれが専門領域を確立し、その中に専門的なデザイン分野が自閉していったことが、ある意味で今日まで続いたバウハウス批判の理由であります。しかしユートピア精神は1939年のブラックマウンテン・カレッジ開校とともに継承されてゆきます。バウハウスからジョセフ・アルバースを招聘、やがてクサンチ・シャヴィンスキーが加わり、まさに自由な創造精神の開花がアメリカの辺境で始まったのです。このブラックマウンテン・カレッジのサマー・セミナーこそバウハウス精神のルネッサンスということが言えるのです。

建築家のバックミンスター・フラーがジオデジック・ドームの最初の模型を作り、ジョン・ケージがインターメディアのコンサートを開き、サティのオペラ上演に際しフラーやシャヴィンスキーやケージが協力しつつ思想的交流が発生していったのです。ケージはヨーロッパ近代音楽から離脱し、東洋的思想の包摂を行ないアルバースのタオイズムやフラーのユニバーサリズムとともに完結したシステムによる統一体ではなく、開かれたシステムによる普遍性が改めて新しい時代精神として意識されていったのです。

マリー・シェープァーに始まるサウンド・スケープが目指している運動の思想には、コンサートホールからサウンド・スケープヘという考え方があり、つまりコンサートホールという空間を音楽によって満たすのではなく、現実の人びとの生活している環境がサウンドスケープの場となってゆくことを意味しているのです。

このシェーファーの考えは、ジョン・ケージとはまた別の立場に立ちながら、われわれ日本人が長い間生きてきた音と環境に対する接し方を思い出させるのです。わが国の代表的な小説家の谷崎潤一郎は今から50年ほど前に「陰影礼讃」という興味深いエッセイを書いています。

『陰翳礼讃』(いんえいらいさん)は、谷崎潤一郎の随筆。まだ電灯がなかった時代の今日と違った日本の美の感覚、生活と自然とが一体化し、真に風雅の骨髄を知っていた日本人の芸術的な感性について論じたもの。谷崎の代表的評論作品で、関西に移住した谷崎が日本の古典回帰に目覚めた時期の随筆である

「私は、吸い物椀を前にして、椀が微かに耳の奥へ沁(し)むやうにジイと鳴ってゐる、あの遠い蟲(むし)の音のやうなおとを聴きつつ此れから食べる物の味わひに思ひをひそめる時、いつも自分が三昧境(無我の状態)に惹き入れられるのを覚える。茶人が湯のたぎるあとに尾上の松風(古歌などに詠まれた松の名)を連想しながら無我の境に入るというのも、恐らくそれに似た心持ちなのであろう。日本の料理は食ふものでなくて見るものだと云われるが、かう云う場合、私は見るものである以上に瞑想するものであると云はう。さうしてそれは、闇にまたたく蝋燭の灯と漆の器とが合奏する無言の音楽の作用なのである。」

ここには日本人が生活そのものの中で、色と匂いと音を観賞しながら料理を楽しんできた様子が正確に描かれています。そしてまた日常的な生活の営まれている環境が、いつの間にか瞑想の世界に通じてゆくことが述べられています。

目の前の世界が形而上的な環境へ連続してゆくことを、キースラーもある時こういう文章で表していました。

コップは机の板の上にある その間にはお皿が1つ 机の板は4本の脚の上にある 脚は床の上 床は梁で支えられ 梁は柱で 柱は基礎で 基礎は地面に埋め込まれ 小屋は地殻によって護られ 地球は熱と炎の地殻の震動する 張力によって生きている

この言葉につづいて、キースラーはコップに充たされる液体、その液体を飲む人間、あなたと私の存在、ふたりの存在する空間、内と外の世界、というふうにつづいて、宇宙の中の時間の運行に生きる人間を見つめているのです。「すべての環境は、人間の拡張である」というキースラーの言葉は、やや物質的な面から出発しているかに見えながら彼の考えもまた、じつは人間の精神的世界を含む環境を問題にしていることを示しています。

バウハウスの目的とするところは、「あらゆる芸術的創造活動を集めて統一することそして諸々の創作芸術的部門・・・彫刻、絵画、美術工芸と手工芸・・・を不可分の構成要素として新たな建築芸術へ向けて再統合することに努める」。

果たしてファイニンガーの描いたあの聖堂は物理的に存在する近代デザインの象徴としての建築を思い描いていたのでしょうか。少なくともバウハウス出発に際して協力したカンディンスキーやクレーたちは眼に見えない象徴としての聖堂を思い描いていたのではないでしょうか。物を対象としたデザインと思想を対象としたデザイン、このふたつの概念の意識のへだたりの中にバウハウスが抱いていた理想と現実の姿が見えかくれするのです。そしてサウンド・スケープは垂直軸の聖堂を対象としない水平軸の拡がり、つまり日常的に人びとが生活している環境を対象とする運動となって展開されてゆくのです。1970年以降エレクトロニクス・メディアが私たちの生活環境の変革を促してきました。芸術やデザインの分野でもエレクトロニクス・メディアの創造活動への可能性が研究されています。従来われわれが対象として考えていた自然環境や人工環境に加え情報環境あるいはメディア環境について考えなければなりません。

マルチメディア時代のバウハウス 「コンピュータ・グラフィックスやコンピュータ・アニメーションに魅了され,さらに 熱中することは,新しい『視覚の学校』の参加者となったということである。この『エレ クトロニック・バウハウス』の工房において働く者は,コンピュータ共同体とともにその 人の人生観のアイデンティティを探し,見いだすのである。」

今日の音楽はもちろんサウンド・スケープの中でもこの第三の環境について考えざるをえません。この新しい環境の登場とともに世界各地で新しい芸術教育の場や都市の文化装置の必要性が意識されています。ドイツのアーティスト、ユルゲン・クラウスはエレクトロニクス・バウハウスという提案を行ない、文字通りエレクトロニクス時代のバウハウスの必要性を求めたのです。

芸術家と手を使って物をつくる技術職の協力を工房という場で実践したかつてのバウハウスと同じように、現代のバウハウスではアーティストとエレクトロニクスのエンジニアやコンピュータ・プログラマーとの協力が必要なのです。それと同時に力つてのバウハウスが理想とした建築が統合の象徴となるかわりに地球上のさまざまな環境のポイントが教育の場となり、研究の場となり、創造の場となることでしょう。それらの地域が文化的環境として再生し、住む人びとの意識の革命が環境への誇りを高め、またコンピュータのネットワークによって結ばれるそれらの創造的な場が地球的拡張を続けてバウハウス精神が見えない象徴となって意識され続けることになるでしょう。とくにバウハウスの中で重要視されていた制作活動の現場である工房がメディア環境にふさわしい芸術と技術職の出会の場となり、固定した学校という建物の中から自由になり世界各地の環境が工房となるのです。そしてこの工房精神を共有する人びとと共に新しい音や、匂いや、風景のVista<特に、両側に並木・山などのある細長い)通景、見通し、(過去への)追憶、(未来への)予想、展望>により身近な世界の再発見が図られることになるでしょう。

(シンポジウム「バウハウスからサウンドスケープヘ」 1994年10月5日、東京、ドイツ文化会館より)

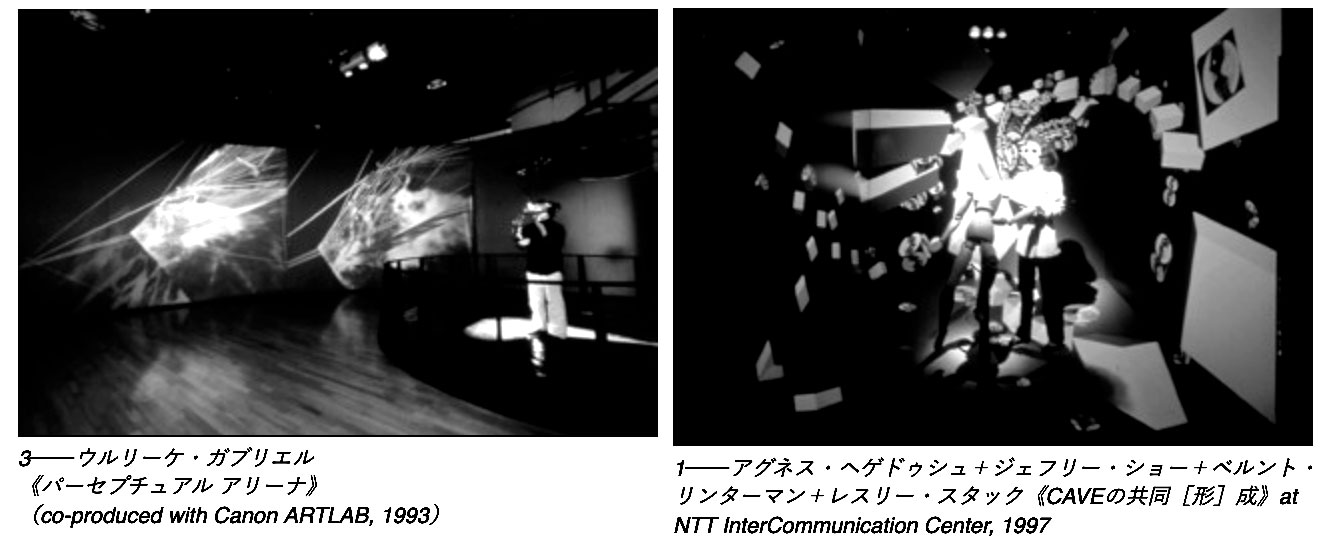

■メディア・ラボ研究例