■(かたち)から解かれるまでのながい道・沼田居小論

■(かたち)から解かれるまでのながい道・沼田居小論

門田秀雄

15歳(1920年)で南画家・牧島閑雲の通い弟子になってから、「・・・(眼が)完全に見えなくなりました」と全盲状態を手紙(代筆)した1970年まで、長谷川沼田居は50年におよぶ長い画歴を重ねており、時間的にはちょうど戦前・戦中期と戦後とを二分している。だが、彼はあきらかに前半の戦前・戦中ではなく、後半の戦後の画家である。

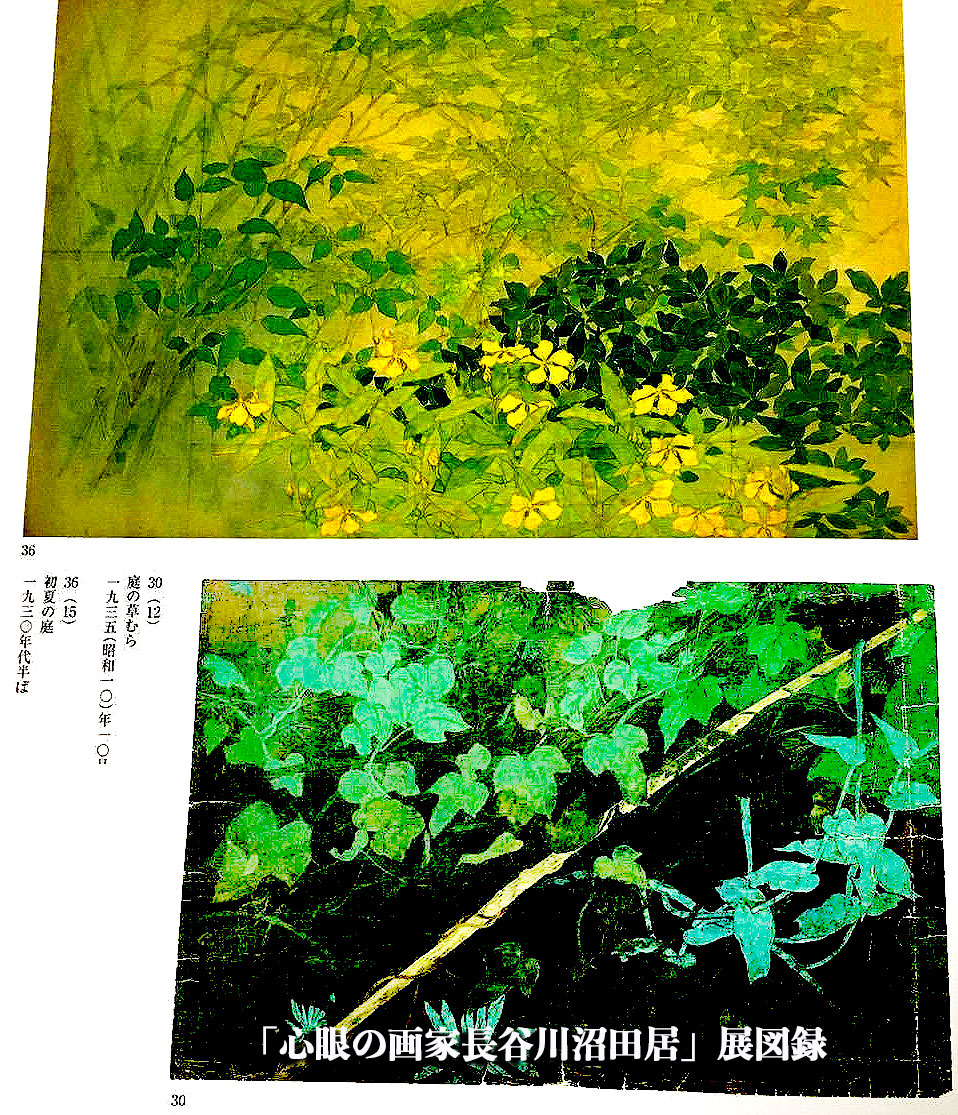

いや、正しくは、戦後の画家になることができたのであった。では、戦後の画家になるとは、どういうことなのか。それは戦前、戦中とはまったく適う戦後という新しい時代でしか生み出せない絵画を作り出す、ということである。沼田居の戦後の作品にはそのよぅな新しい美を感じることが出来る。本来矛盾であるはずの彩色の筆線と無彩の塁線とが力強く融合し、かつ両者の効果がともに発揮されている大幅の《太陽花之図》(彩色墨画・下図参照)や花弁と葉が極度に単純化され、ただ筆線と色塊だけから成る近代的空間の<かきつばた>屏風(下図)は、戦前では決して見ることの出来ない新しい美である。

また沼田居には〈心眼〉とひろく呼ばれてきた全盲となってからの驚嘆すべき画境がある。長谷川沼田居の名は2002年の足利市立美術館での初めての本格的な展覧会以来、この種の仕事によって最もよく知られることになったと言えるだろう。晩年のこの仕事は、画法的には健常な視力のもとで追求されてきた画法から、絶望を経て、拓かれていったが、自分の限で自作を見ることのできた時期の仕事とは自ずと性格を異にする。この小論ではさいごに、どのようにして(心眼)の絵画が可能になったのかを、またその展開と意味とを、考えてみたい。

▶︎国家と神の時代の絵画

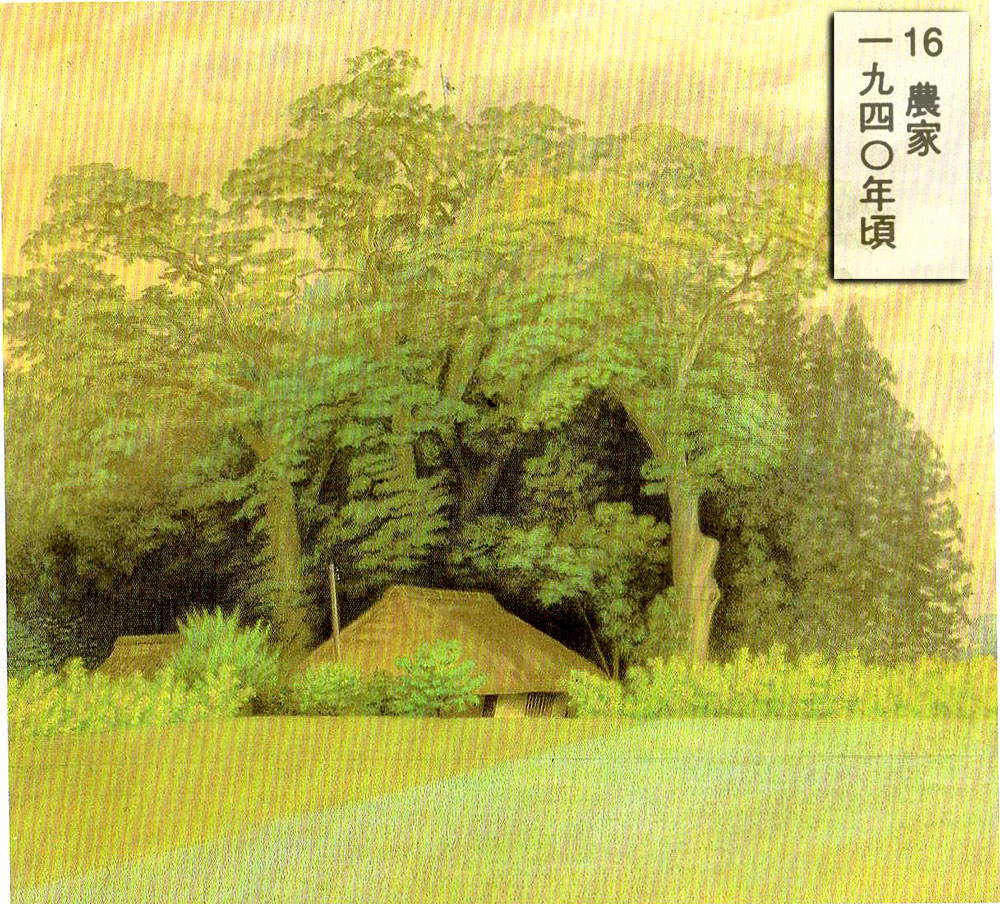

沼田居の戦後の再出発を考えるうえで、それ以前のふたつの作品がとても重要とおもう。<農家>(1940年頃・下図)(註2)と<八手>屏風(1942年頃・同)である。

<農家>では、平坦に広がる若芽の畑地の先に大樹が新緑の枝を広げる奥深い森を背に、わらぶき屋根が軒の暗がりを僅かにのぞかせている。畑地より少し低いところにこのわらぶき家はあるのだ。家の前は小木と畑地との境界のかん木が・・・桑の木という・・・いっせいに新芽を吹き上げている。おそらく遅い午後であろう曇天のあかるい空から柔らかな光りがわらぶき屋根や木々や畑地にへだてなく降りていて、その光りは森を守る遠方の杉の巨列にもおだやかにとどいている。そこは鎮守の森といぅ。この穏やかに輝く早春の光景に、沼田居はただただ魅せられて、ひたすら絵筆をとっている。

《農家》には沼田居のそれまでの(本画)にはない特徴がある。それは、花や草木を正確に写しとって、色調と構成によって周りの余白的な空間と微妙な調和を実現する伝統的な写実の画法ではなく、空も畑も地上の事物もすべて、色彩的、空間的にひとつにする西洋画の遠近法的な描き方をしているところである。洋画との違いは水性絵の具を柔筆で上から置いていく点描的画法と森やわらぶき農家を際立たせるために、前面の畑地を象徴的に簡潔に表している点である。そして、この絵には今日この絵を見る者をして、はっとさせるあるものが描かれている。

それは森の中央の巨樹の広げる新緑の枝の上に遠望される、へんぽんとひるがえる日章旗である。ところが、穏やかで早春の光りに満ちたこの農村のありさまは鎮守の森の樹上高くにひるがえる日章旗によって緊迫感をあたえられながら、日章旗にぴったりと合った光景として眺められ、描かれている。畑地があり、農家があり、森が、鎮守の森があり、その森の高い樹木の上に日章旗がはためく。ここでは、農耕と森と、地域を守る鎮守の神々と大空とが、日本国家のしるしである日章旗のもとに、全てが自然そのものであるかのように美しく統合されており、作者はその一体的世界に身を没している。

1940(昭和40)年はちょうど皇紀2600年(神武天皇の即位の年より数える)にあたり、国家総動員法(1938年制定)のもと、国家意識発揚のために全国でさまぎまな行事や祝賀の催しが開催された。紀元2600年奉祝作品展で上図右<八手〉1942年頃は、横山大観、小林古径、前田青邨、安田靫彦 ら日本画壇の重鎮が出品して、国威発揚の要請に応えている。無名そのものであった沼田居は穏やかな春の農村の光景を描いて、太平洋戦争間近かの国家意識の満ち溢れた時代を美しく切り取った。鎮守の森の高くにひるがえる日章旗は、徴用されて遠くの戦地で果てた村の兵士たちの魂が飛還すべき場所の目じるしでもあったかもしれない。《農家》ほど複雑な感慨をおこせる戦争期の絵画は少ないのであるまいか。

2年後に描かれた《八手》はふしぎな二曲(二つ折り)屏風である。一見して何の絵かわからず、またよく見ても実は何が描いてあるのか、なんでこのような絵を作者が描いたのかが判らないような絵だ。密集した葉っぱらしきものが、ややくすんだ濃い黄色で描かれ、その周囲がまた薄い明るい黄色で、その明るさは密集した葉が発するほのかな光りのようである。濃い黄色の周りが薄い黄色だから、一層何が描いてあるのかわからない。淡い黄色のほの明るさの周囲は余白で、余白は屏風の右側にむかって広くなっていく。この下図(上図右)が残っていて、輪郭線と淡彩で丁寧に八手を写生しているが、本画は色彩はもちろん、構図も下図とまるで違う。題名なしにこの絵から八手を連想するのはむずかしい。

この絵の主題は何であろうか。あるいは、画家は何処にいるのだろうか。八手の葉はかたちが定かならず、その周囲は淡い明るさでしかない。この絵では、それらが溶けて消失していく行き先の余白が大事なポイントであるように思える。古典的な東洋画や日本絵画においては、絵画の地とは自然であり、また宇宙でもある。そこに創り出されるのは自然や宇宙が人間を超えて厳然と存在するという意識、無意識のもとで、それとの関係において生み出される美である。東洋画が余白をもつというのをそのように考えることができる。

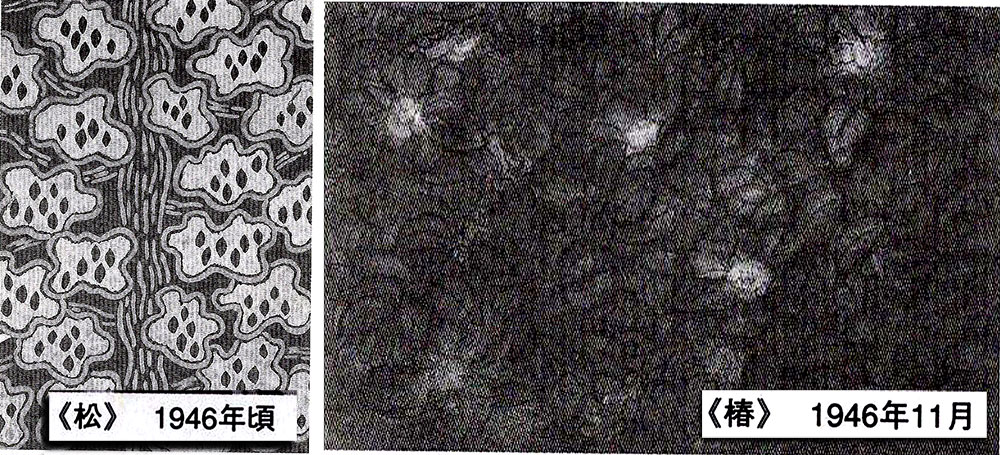

<八手>では、八手は自らを取りまく自然に限りなく近づこうとしているようだ。そこでは作者は可能な限り自らの存在を無に近づけて、絶対的な自然や宇宙に自己を同化させようとしているかに見える。この絵を見ていると、そういう心境の絵画化であるようにおもえてくる。自らを無に近づけるとは、どういうことだろうか。それは当時の時代状況では、死に向かうということではあるまいか。1942年(昭和17年)は、太平洋戦争2年目で、(鬼畜米英)に対する戦果が華々しく新聞紙面を飾り、沼田居の村や近くの町や村からも若者たちが次々と戦地に発っていったはずである。(お国のために死んで還ります。天皇陛下万歳。)は当時子供であったわたしがよく耳にした(出征)兵士の別れの挨拶であった。個人ではなく、神国日本の時代、神である天皇の時代であった。下図<松>1946年頃<椿>1946年11月中央画壇とも、地方画壇とも交わらず、ひとり花や木を描き、南画や墨絵をよくした沼田居もこの時代、個人を超えた絶対的、超越的なものに自身を委ねる境地となったのだろうか。あるいは、個人を捨て家族と裂かれ、国と一つになって死にいかねばならなかった兵士たちと心を共にしていたのであろうか。

▶︎戦後の出発

敗戦後の沼田居の絵画の特徴を一言でいえば、余白の消失である。2002年の沼田居展(足利市立美術館)の図録に敗戦の翌年1946年)に描かれた絵が十数点載っている。それらは、黒の地に樹木の葉と幹を図案化したような抽象風《前図》も、画面全体が塁をかけられたような暗い色調で覆われている《椿》(前図)も、また、薄墨の夜空に木々の間のわらぶき家屋から灯りのもれる塁画(下図左・中)も、余白をもたない絵画である。

抽象風《松》では、それまでの、対象のかたちを丁寧に追う写実とも、南画の高踏な画境や塁線を自在に使う花卉(かき・花を観賞用とする草)草木の写生とも違う、無性格な輪郭線と平坦で単調な色面とによって画面を構成して、画面を均等に埋めていくための方法だけが必死にさぐられているようだ。真剣であるのは容易にわかるが、それは、決して樹木の抽象化などではなく、樹木の要素の単なる平面的配置のように見える。沼田居は行く先が見えず、画法は迷いのなかにある。だが、迷っていたのは沼田居だけではなく、日本画全体が迷っていたのである。

ところで、沼田居はおそらく直ぐに《松》のような抽象化の試みが早急であると感知したようである。

図録(2002年)によれば、多分同年後半頃から、写生や写実の態度が復活するのである。それとともに、筆線にもとづく絵画、つまり余白をもった絵画も徐々にとりもどされていく。とはいえ、1946年末の《椿》に始まって、じつと夜陰に眼を凝らせばこのように見えるかもしれない薄闇の空と木々と灯火を漏らす家屋の夜景図(奥沼田居夜景》図、《浄徳寺新月之図》図)、またその後の《朝顔》(1949年・図)、《老梅図》(1950年頃・図)などの、南面全体に薄墨をかけたような、余白を拒否した均質な画面の暗調の写実的画作こそが、沼田居のこの時期の顕著な成果とおもえる。

また、暗い紫で街道筋の民家と家人を僻撤した《暮るる街道筋》(1950年代・図>もそれに加えられるだろう。それにしても、花々も、灯りをともす家々も、どれもがなんと深く沈んだうつくしさを放っているのであろうか。だがその時さは、かって《農家》や《八手》に満ちあふれていた光りを喪(うしな)っている戦後の暗さにふさわしい。そして、これらの暗い調べの美によって、沼田居はまず戦後の画家になったのであった。

▶︎鎮守の森の喪失

沼田居はなぜ余白を拒否した絵から出発しなければならなかつたのか。なぜ《松》では松の木を模様のような色面と没個性の太い塁線とに分割してまで、画面を均質に埋めねばならなかつたのか。そこに沼田居が直面した戦後の絵画の建て直しをめぐる深刻な課題があった。日本画や墨絵などの東洋画に特有な、何も描かれていない余白は図像や形象を容れる自然それ自体であり、また宇宙でもあると前に述べた。そのような自然であるところの余白は、個人性を表わす図像や書字などの形象より上位の次元にあると考えられる。これらの二つの次元をおそらく異なったものとして捉え、最初にその近代的統一をめぎしたのが、岡倉天心率いる日本美術院の大観や春草らの朦朧体であった。だが彼らはこの課題を突きつめることはできず、余白と形象とを結局あいまいに妥協させて、両者の近代的統合の課題から離れていった。小林古径の<奥清姫》(全八面・1930年)は、敗戦までの日本画の近代における余白と形象との関係の多様なあり方を極限まで洗練し、高い完成度の美としてわれわれに見せてくれる。

伝統的画法に添って、花卉草木の精緻な写実を余白との洗練された関係において追求していたであろう沼田居も、この余白と図象の一体化という近代の問題意識を無意識にせよ抱えていたとおもう。《農家》の目の前の感動的光景の遠近的な空間把握や<八手》の輝く図象の余白への溶解は、そのような問題意識の所在をかたるように思う。

敗戦後まもない沼田居の意思的な、明確な余白追放は、余白と図象、自然と人間とのかっての異次元のあいだの調和的関係が崩壊したことを知らせると思う。敗戦で、鎮守の神々の神であった天皇は人間(人間宣言)になり、神々が鎮守してきた自然は強大な神性から、どの程度にか、切り離された。それによって日本画(東洋画)において自然である余白は、拠るべき超越性を失ったのだ。それは折口信夫のいう(神々の敗北)の結果でもあった。

(神々の)神の死は、国民にとってのひと時のできごとであったろうか。いや、そうではなく、国民の無意識をふかいところで動かしたに違いない。鎮守の森は旧い社(やしろ)の周りのただの森となり、村民がながく守り抜いてきたその森も森を囲む杉の大樹もやがて利便と快適を求める開発の対象になるであろう。また、農家の敷地内で代々見上げられてきた杉の大木も倒されていくだろう。

沼田居は敗戦によって、この余白の喪失をどのような新たな画法によって埋め合わせるかが、戦後数年の沼田居の切実な課題となったと思う。

これは中央画壇においても、まさに広範に感知されていた問題であった。たとえば、上村松篁は(世界絵画)という観点から、洋画に対抗できる均一な画面の日本画を提唱し、実践した。これは、松篁に限らず戦後の中央の日本画壇の出発を担った、今日われわれが知っているポピュラーな日本画家たち・・・杉山寧、平山郁夫から東山魁夷、高山辰雄まで・・・に共通した態度であった。彼らの目指した余白をもたない画面の均一性は、戦後に至上と崇められる西洋絵画に対抗するうえでの画法でもあったのだが、根底には、従来の自然の無限性を前提としてそこに図象を対置して個性美を創造する、という態度それ自体に対する無効の意識があった。と同時に、全画面を覆う岩彩の物質性にかっての余白に替わる自然を見出したのである。そうでなければ、今日にいたるまであれほど広範に岩彩で全画面を覆う日本画が全盛するはずはない。余白の抽象的な自然は岩彩の現実の物質性に転換されたのである。それによって、余白に象徴される観念は物質化され、図象と同一の地平に並んだのであった。それは、東洋絵画の構造的な近代化であり、人間化でもあった。が、同時に、図象とそれを受ける地との判別を失う、という事態にもいたったのであった。この間題の突破は基本的に写実に依拠する日本画の戦後に直面した大きな困難であった。敗戦は日本画にも根底的な影響をあたえたのだった。

▶︎独自の道と抽象画指向

では沼田居はどうであったのか。余白を排除して、暗調の個性的な実景を描いたあと、どう進むのか。

沼田居は、画面を全面的に色材で覆う、という戦後の中央画壇の一貫した広範な流れと違って、基本的に筆点や筆線によって新たな絵画をめぎしていく。いっぽうで、沼田居はやがて南画を描き、写実にもとづく余白のある絵画もかく、つまり、取得した画法・筆法のすべてを任意に使って描きたいものを描くという戦前の自由な作画態度にもどっていく。しかしただひとつ、戦前・戦中には全く見られなかった試みを続けるのである。それは抽象絵画の追求である。これは実は2002年の最初の沼田居展以来、わたしの大きな不審であった。彼の熟達した写実や墨筆・運筆の画技、そして自然に対する深い関心を思うと、いくら国が敗れ、西洋モダニズムが奔流しようとも、沼田居までが何で抽象なのか。

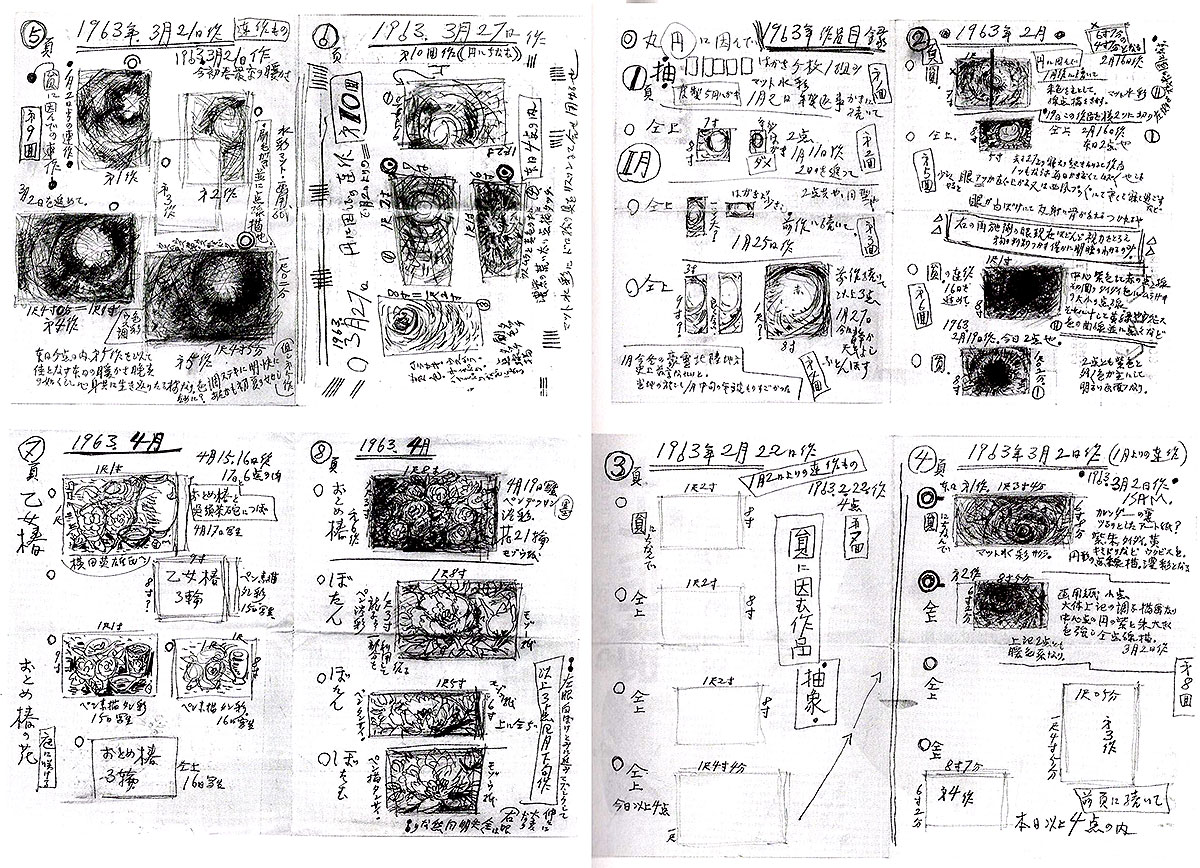

この不審が晴れていったのは、今回はじめて沼田居自筆の「作品表」を見れたことによる。1948年にはじまる作品表には、制作順に番号がふられ、表題、種類(デッサン淡彩、毛筆素描、抽象的など)、作品数そして制作月日と納入先などが細かく記載されている。その作品表で最初に(抽象)という言葉が出るのは1949年で、(抽象)の記述は、眼病の悪化からであろう、文字が大きく乱雑になって、表が終わる六三年の十二月まで頻出する。(抽象)の文字の付く作品の数は、数点、数十点、有数十点、三〇〇余点、などとあって、合わせると推定でも、六百点は超えるであろう。作品のジャンルとしては格段に多い。これは殆ど新聞紙か、よくて模造紙などに描かれているのだが(そのことも明記されている)、決して手慰みではないと思えるのは、小さな略画まで添えられているケースが多いからである。

新聞紙などに何百と描いたのは主に墨線による抽象画ないし抽象的画法の読みであろう。彼は平板な色面で構成する(純粋な)抽象画もカレンダーの裏などに描き、色紙を切った色面だけからなる抽象の貼り絵も作っている。それらは両紙に移行させればいくらでも本格的な抽象画になるものである。しかし健康なあいだ、彼は抽象日本画家に、あるいは抽象画家にも、なることはなかった。描こうとすれば、容易に描ける抽象の本画を彼は描かなかったのである。なぜか。抽象画が僅かの後援者たちに売れそうになかったためではなかったろう(他の絵も売れたのは多くなかったと思える)。そこには、西洋モダニズムへの安易な屈服にたいする抵抗感もあったかもしれない。だが、それ以上に、手法の容易さや新しさが決して真の意味での絵画のあたらしさにつながらないことを彼は知っていたからではないか。おそらく彼には抽象画それ自体が目的ではなかった。抽象画を切り拓いた(自由の精神)が重要であったのであり、その自由な精神によって達成しうる新セな自前の絵画こそが目標であったろう。その目的を実現するための基本的技法は、沼田居では、慣れ親しみ肉体化されていた筆致・運筆をめぐるものであった。それは長く東洋画と日本画の美を成り立たせてきた基本的方法であり、技術であった。そして今もそうである。

▶︎ひまわりの素描と鉛筆の自画像

彼は鉛筆、ペン、毛筆、ときに淡彩によって、ひまわりの花を紙面いっぱいに描いている。わたしがこれまで見れたのは十点程度だが、どれも本画のための下絵やデッサンのたぐいではない。といって、素描として完成を目的としたものでもなさそうである。それらは何かを必死にさぐつている絵、より正確な印象をいえば、何かを必死にさぐつていることがひしひしと伝わってくる絵である。色が主張するかたち、画面を統一したい明暗、そして作者の気持ちの強さを表わしたい筆線、その三者が協和に達することなく、相克を演じている。《ひまわり黄八丈》(1956・下図左)ではその有り様がとても印象的だ。

沼田居のひまわりの素描はどれも暗い。あの明るいひまわりがなぜ、と思ってしまうように暗い。しかしそれは順常ならぬひたむきさの暗さであり、目指す絵画を手にできない困難さをつたえる暗さであり、つよい暗さ、とでもいいたい美である。それは、やるだけやったが、これ以上は自分には無理だ、という状態を表わしている美のように感じられる。その点で、ひまわりの素描は、次に述べる自画像と似ていると思う。

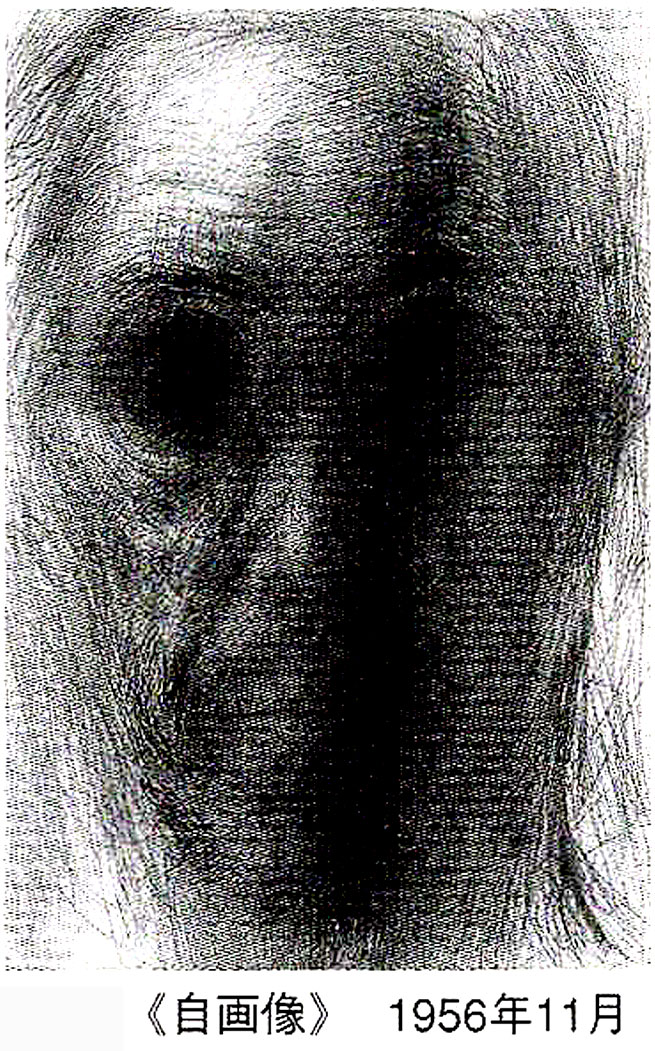

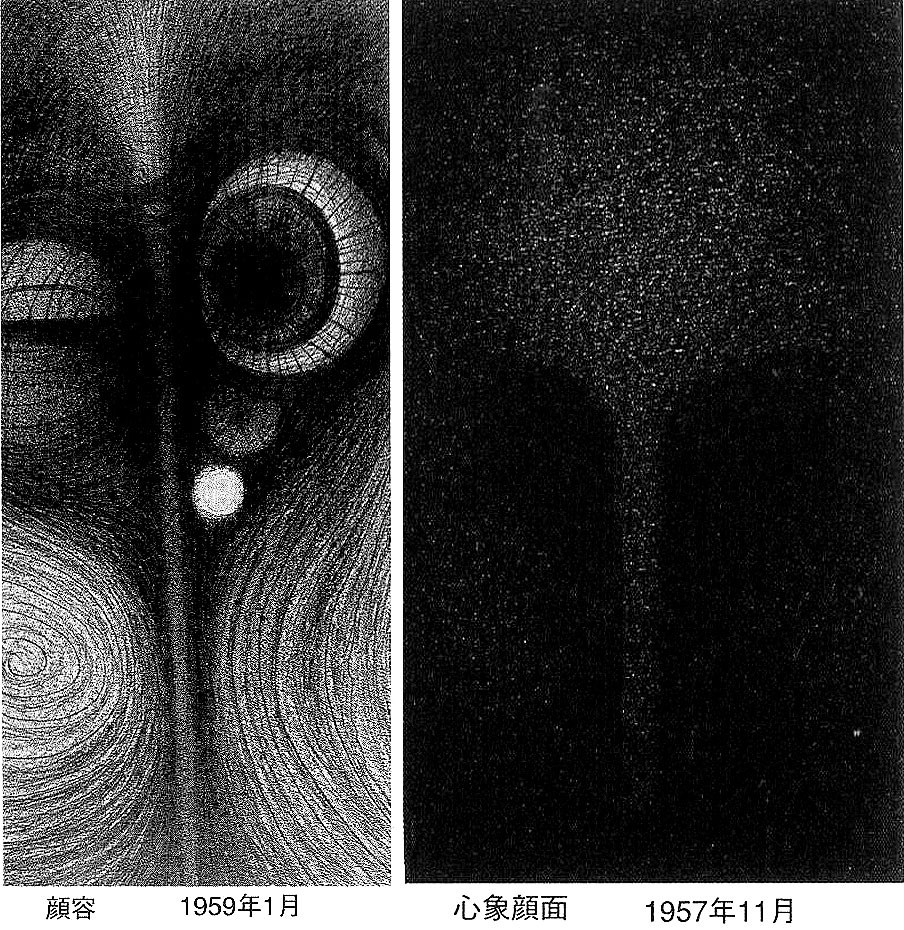

自画像にはカラーもあるが、多くは鉛筆画で、ひまわりと同じく全休を暗さが覆っている。しかしひまわりと違って、自画像は素描ないし鉛筆画として、完成度が高いと感じる(上図および下図左)。しかし、自画像自体が目的でないのは、そこでもあきらかである。濃い鉛筆を画面全体に強弱ていねいに走らせて、顔面の凹凸をだすのだが、明暗によって顔貌を立体的に再現するというよりも、とくに限部周辺の凹んだ部分の暗さの描出に作者は惹かれているようだ。鉛筆の濃い無機的な線を使って、ヒトの顔貌がどうしたら容貌の個人性でも、ひとの顔の美でもない別な美に転化できるだろうかと、問いながら描いているような肖像画にみえる。

60年代の終わりには、自画像は、鼻筋と眼の上の額の下部とを直線から曲線への変化として白い帯にして残すというような抽象的な鉛筆画(《イメージ》・上図中・右)に発展している。こういう作品は大小いろいろにあるようで、その中には、白いハイライトの帯を残し、ほかは濃い鉛筆で真っ黒に塗りつぶすというような完全に抽象的構成の小品もある。いずれにせよ、彼は50年代後半、具体的な事物の線描を経て、イメージというような不可視のものを見えるようにする画法をさぐつていたことが知れる。そして、いずれのタイプの鉛筆画も、暗部の暗さがたいへんに深く美しく、それらはやがて彼が陥らねばならない全闇の世界を予感させるようで、気のせいかそこに悲劇的な気配を感じてしまう。

▶︎太陽花(ひまわり)の大作

天然のひまわり(向日葵)は背が高く茎は太く、花は大輪で頑丈、その名のとおり夏の陽に向かって堂々と輝く。そのため、日本の画家の美意識にそぐはないのか、植物大好きな日本の画家たちのなかで、この花を好んで描いたのは沼田居くらいでなかったか。

自筆作品表によれば、彼が最初にひまわり(「デッサン・淡彩」)を描いたのは1951年の夏で、以後61年までの10年間で約80点のデッサン、淡彩、墨絵風の作品をかいている。この間、58年の11月に彼はファン・ゴッホ展(東京上野博物館)を見ている。

自筆作品表に彼の見た展覧会が記されているのはこのゴッホ展と1951年5月の「マチス展ならびに琳派展」だけである。ゴッホ展と琳派展はともに沼田店の画業の最頂点である一連の <太陽花之図》と《かきつばた》を思いおこさせる。もちろん、彼のひまわり画もかきつばた図も、ゴッホとも光琳とも、まるでちがうのだが、両展とも彼にとって重要な展覧会であったのがわかる。

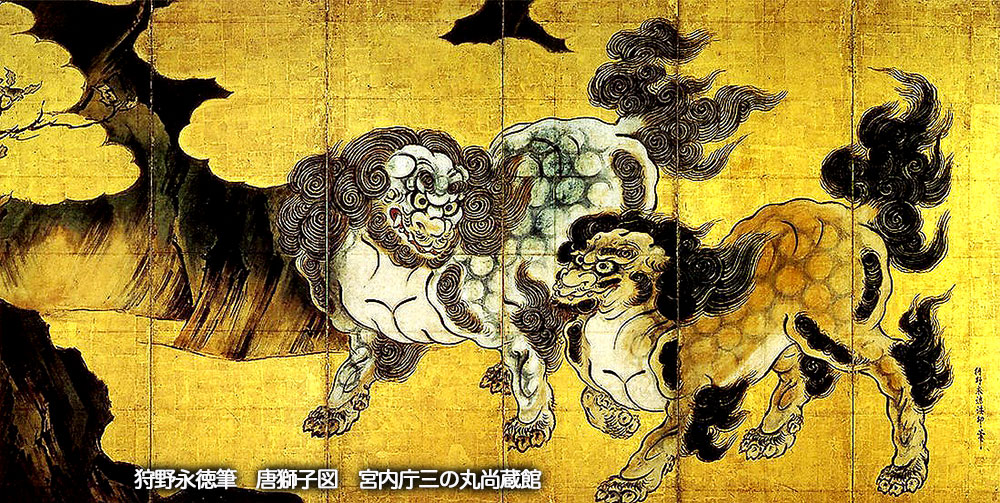

筆を使って線や面を生む運筆は、日本画および東洋画を成り立たせる根本的な方法である。とくに東洋画(水墨画)が書画一体といわれるのは、書と画の美が運筆を基本として成り立っているという両者の同質性にある。しかし、そこに色彩が入ると事態は複雑になる。色は無彩色の線とまったく異なった、それ自体の主張をするからである。中国絵画(水墨画)の圧倒的影響の下にあって、もののかたちに豊かな色彩をあたえた大和絵や狩野派や琳派の成立はこの問題の日本固有な中世的・近世的解決であり、展開であった。

近代において、墨線だけがもつスピード感、力強い動勢、そして筆線それ自体の美と、色彩の奔放な自己主張とをともにひとつの画面に生かしきる、という写実絵画の作例を寡聞(かぶん・見聞が狭いこと)にしてわたしは知らない。墨線が担える強い勢いと色彩がもつ対象の再現力と華やかさとを互いに相手を引き立たせるように絵画するのは至難であろう。

沼田居の大輪のひまわりを描いた一連の大幅の掛軸は塁線と色彩という基本的に和合しがたい関係を巧みに統御して、色彩と塁線と形体とのダイナミックな協調を実現している。それは奇跡的、と敢えていいたいほどの稀有な達成とおもわずにはいられない。

前回の長谷川沼田居展(2002年)の後に見つかったという大幅の《太陽花之図》(上図左参照)には、右上端に力強い筆勢で「太陽花之図」の墨書があり、その右上端に鉛筆で「第一作1960年8月9日下図として作」との記述がある。

しかし下図とあるが、これは下図とはいい難い迫力いっぱいの完成作である。画面中央から下半分全体をひまわりの大花が描かれ、淡墨の波打つような線が花弁の輪郭をなめらかにとらえオレンジから黄色にいたる輝く色彩をつつみ込む。花の中心は濃いオレンジが濃墨に囲まれ、黄橙から黄色に白地や濃淡の墨線と接し、また交わりながら周囲の花弁に広がっていく。上部にはやや控えめの色彩とサイズの花輪が幾分下向きに、下部の大輪の激しさをおぎなうように軽やかに下がっている。花の周囲は濃淡さまぎまの墨斑が自在におかれ、大輪の陰にはすでに花勢を過ぎて黒い実をつけた残花が往時の花勢をひっそりとしのばせる。

このあとに描かれた一連のサイズのやや大きい《太陽花之図》(上図)は《太陽花之図(下図)〉を元にしているが、構図、色彩、運筆においてより複雑多様、いっそう洗練された、鍛錬を積んだ写実力と色彩感覚、塁線を多様、自在に発揮しっくしたひまわり面である。《太陽花之図》とともに、塁線と彩色によって、陽を受けて揺れ輝くひまわりをこれ以上に生き生きと描いた東溢什絵画はほかに無いのであるまいか。

すでにこの年の六月、「右眼が悪くなってこの一ケ月元気なし。先5月23日赤坂病院にてソコヒとのこと。少し写生するとつかれるようだ」と「作品年表」に記している。そして翌61年の9月には「1960年2月頃より兆ありて今年七月(右眼‥筆者注)ほとんど見えなくなる」とある。さらに63年4月は「左眼白ばけとみに進みマブシクして中々に大変なり(右眼は全く失明同然なり)」というほどの急速な眼病の進行であった。

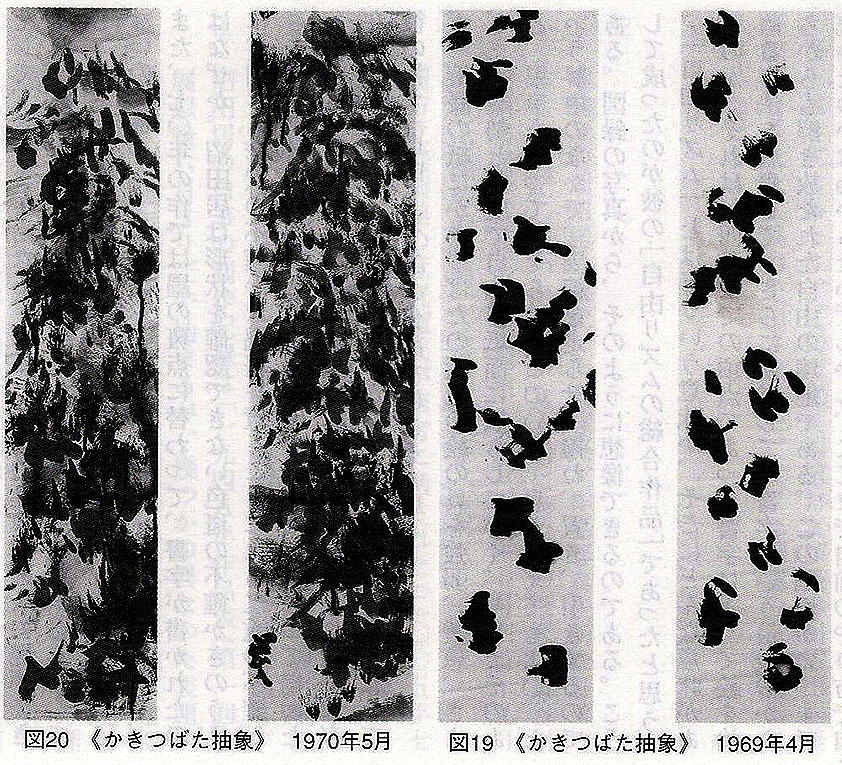

▶︎抽象的かきつばた屏風

ひまわりの大作とならんで、一連のかきつばた屏風は沼田居の画業の核心をなしている。農家を継いだ沼田居はさまざまの草花とともに、かきつばた(あやめ・菖蒲)も庭に植えて育てていた。画題として長い歴史をもつこの植物は彼にとっても戦前から写生や写実画の重要な題材であったろう。彼は例えば戦前に、典型的な淡彩線描の写実画である<勝武》(下図参照)を残している。しかし戦後はなぜか早くから、かきつばただけが他の植物の中で春の写生対象であるとともに、「抽象的」(50年・作品表)絵画や「主観的自由画」(62年・同)の題材となっていったのである。

なぜ抽象の対象がかきつばたでなければならなかったのか。いや、その前により基本的な疑問がある。花や草木の自然をこよなく愛し、それらを表わすための最高度の技法を身につけていた沼田居がなぜ「抽象絵画」(51年・同)を模索しなければいられなかったのか。彼はもちろん戦後にあふれ出た西洋文化の拝脆(はいき・相手に多大な敬意を示す様)者ではなかった。

それはおそらく日本国の敗戦と深く関係しているとおもうのだ。敗戦によって彼は、村民が戦後、道路拡張などで鎮守の森をも切りせばめていったように、自然から、自然に対する無意識の畏敬から、解き放たれたのでなかったか。それは伝統的画法・技法で武装した画家にとっては存在基盤の喪失であったかもしれないが、一方で、自然を写すことの絶対性、つまり写実からの解放、もっといえば現実に存在する事物をめぐる美意識の相対化、をもたらしたのでなかったか。そこは、精神の解放につながる新しい場所であったとも言えると思うし、そこを歩むことは、どの程度にせよ、戦後の自由を生きることであったとおもう。

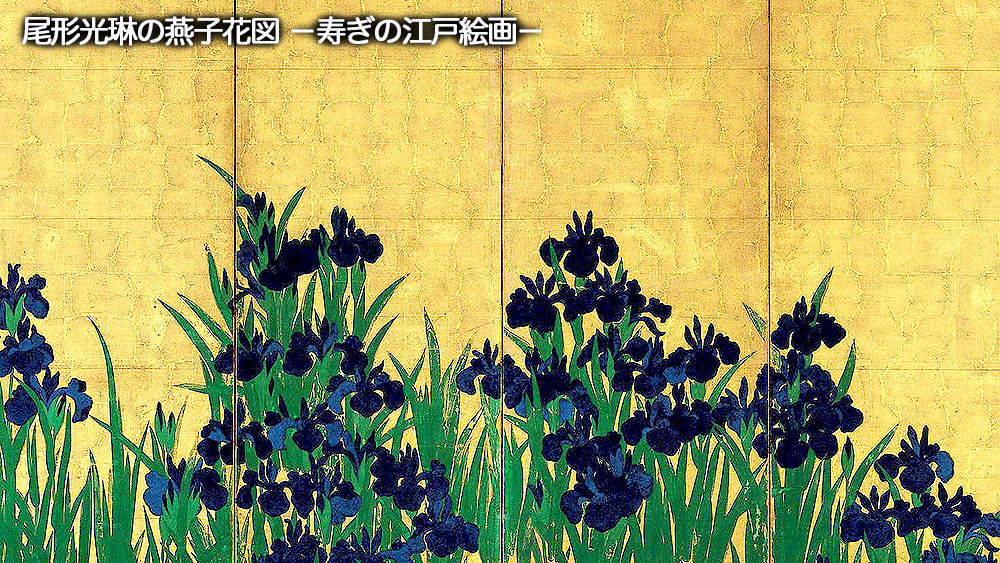

では、沼田居がかきつばたを自然の事物を抽象化するための題材にえらんだのはなぜだろう。それはまず、尾形光琳以来のかきつばたの題材としての圧倒的な歴史的厚みでなかったか。彼は特定の画法にこだわらず、実に伸び伸びとさまぎまな画法、商技を試み、また実践してきたという点でも稀有な両家であったが、わが国の絵画の伝統のなかで見ると、資質的に宗達・光琳に発する琳派の系譜に近い両家のように感じる。自然に対する美意識の表し方や両面構成の嗜好などから、そう感じるのである。早くに抽象風のかきつばた図を屏風に仕立てたのも、光琳らの伝統を強く意識していたためであろう。それに、彼が十五歳で最初に弟子入りした漢学者・南画家の牧島閑雲は足利の田崎草雲の弟子であり(図録年譜)、草雲は光琳の<燕子花図屏風》を模写していて、それは昭和の初めまで桐生祇園祭りの屋台の唐紙として使われていたという(註4)。沼田居はそれを見ていた可能性はある。

今回、この小論の準備のために長谷川沼田居美術館で沼田居のかきつばたの屏風を三点見せていただいた。そこで知ったのは、のちに作品年表に照らしての推測だが、抽象度の進んだ<かきつばた》屏風の二作品(1955年および1959年?図13・14)が、より具体的かたちをとどめている一対二折の<かきつばた》屏風(1961年〜図15)よりも時間的に早かったよぅなのである。それに「自筆作品表」によると、彼はすでに1950年に《かきつ(ばた)》(墨・彩・半ば抽象的)を描いている。時期は8月中旬。つまり季節的に、写実画ではない。

前述の50年代の<かきつばた》屏風の描き方はこうである。

まず縦長の半切ないし全紙の紙に淡墨を含ませた太い筆で縦に太い線や斑点を紙面でのバランスを見ながら、おそらく素早く、配置していく。それらはかきつばたの茎や葉を表す。そして続いて、まだ墨が乾かないほどのうちに、紫の絵の具を同様な太い筆で主に余白の部分に紙面に押すように置いていく。それが画面の構成を決定し、絵が完成する。また、紫の色斑には僅かにかきつばたの花を想わせるかたちもあるが、多くは千切れた花びらめいた色の塊りである。

また、紫の色舞の中には塁線と接するものがあり、絵の具が基線ににじみ出ていたりするが、とくに墨絵の垂らし込みの技法を意識したようでもなく、たまたまそうなった、と言う程度の感じである。この作では、積み上げてきた技法や技術を意識せずに、方法論だけで画面を創ろうとする態度がうかがえる。やってみればまことに単純明快で、容易な方法なのだが、誰もが思いつかなかったことであり、想と画法がまさに一致した非常に新鮮な作品となっている。茎や葉を暗示する短い量の筆触と花を指示する一色だけの色の塊りとの交歓はとても自由で、解放感が伝わってる。沼田居美術館でこの二作に出違えたのは、わたしには感動であった。

一対二折の《かきつばた》屏風(図15)は先の二作品よりも、墨線の長さや巾が多様で、変化に富む一方、花のかたちが、とくに右の屏風は、より具体的ですぐにかきつばたと判る。かきつばたは幾つかの群落にわけられ、バランスと変化をもたせて、巧みに配置されていて、沼田居の言う「墨点」と「墨線」だけから成る単純な画法が画面にスピード感と勢いをあたえている。

▶︎光琳、始興のかきつばた屏風

ここで、尾形光琳(1658−1716)と渡辺始興(1683−1755)のかきつばた屏風を沼田居の前記の《かきつばた》(一対二折)屏風と比べてみよう。

構図的には、光琳の国宝《燕子花図》屏風(根津美術館・前図)と《八つ橋図屏風》(メトロポリタン美術館・前図)はともに、かきつばたが群落で分けられるのでなく、主に連続的に連なる群列をなしており、花の描き方は葉と茎が長く、写実的である。いっぽう、渡辺始興の<燕子花図屏風》(クリーブランド美術館・図)はかきつばたは幾つかの群落として画面全体に配置され、葉は先の部分だけが描かれ、下方は金地に没している。光琳の作品とくらべて、始興のかきつばた屏風は著しく意匠化が進んでいる。構図と意匠化の度合いという点では、沼田居の《かきつばた》は始興の作品に近い、と言える。

屏風ではないが、琳派後期の酒井抱一と鈴木基一のかきつばた(菖蒲・あやめ)は写実的である。(抱一は光琳の《八つ構図屏風〉に酷似した屏風も描いている)。近代では、わたしがこれまで美術展で見たかぎりだが、小林古径、望月春江、徳岡神泉、安田牧彦、福田平八郎、そして沼田居(戦前)が、(菖蒲・あやめ)を描いているが、福田平八郎以外は、いずれも余白をもった写実である。戦後の沼田居の《かきつばた》屏風のような作品をわたしは見たことも、想像したこともなかった。

琳派といわれる光琳や始興は、中国絵画の白地の余白を金地や銀地で埋めたが、それは超越的である自然や宇宙の象徴であるところの余白の中性化、別な言い方をすれば、絶対的自然の近世的都市化であり、人工化であったと言えるとおもう。それによって、豊かな色彩をになった、自然や人間にまつわる事物が自由に描けることになった。近代では、特に戦前、余白と色彩をもった写実がゆるやかに、あるいは曖昧に合体して主要な流れを成し、沼田屈もその流れのなかに安息していた。

それにしても、どういう画法、形式にせよ、かきつばたを屏風仕立てにするなどというのは、光琳からの伝統の蓄積をおもえば、画家なら誰しもおじけづいて手が出ないとおもうのだが、堂々と自前の画法で挑んだところに、沼田居のゆるぎない独立独歩の精神が感じとれる。そのような態度は中央画壇やその影響下にある地方画壇と摸していたら、到底持続できなかったであろう。おそらく発想の段階で、止めとけと一笑にふされ、芽を摘まれたに違いない。沼田居の一貫した反画壇と土着の生涯はとても興味ぶかい。その画業と生涯から受ける<独り》の感じは、多くのひとびとに反画壇、脱故郷の、南島で日本画の写実を追窮した孤絶の日本画家・田中一村との比較に誘うのであるまいか。

▶︎沼田居の求めた絵画

眼病の悪化がはじまる前年の1962年の11月、沼田居は小品《かきつばた(主観的自由画)》(長さ約50㎝)について「かきつ(ばた)に寄せる情熱の一つの成果と「件品表」にメモしており、かきつばたが彼にとって重要なモチーフであったことがわかる。彼は自分自身でもそのあり方を掴めないままに(抽象画)をもとめつづけたが、彼の<かきつばた》屏風はかたちを超えようとする抽象指向の熱い意欲が必然的に生み出したものであった。題材および骨格の類似、東洋画としての伝統の同一性、そしていっぽうで技術に依存しない画法における自由と大胆さにおいて、つまり、筆触にもとづく写実的形体の自力による破壊によって、沼田居の《かきつばた》屏風は戦後における琳派の顕著な先端的展開としてみることができるとおもう。それはまた、戦後でしか生み出せなかった画業であった。

だが、おそらく沼田居が漠然と求めていたのは、<太陽花之図》や《かきつばた》屏風ではなく、ひまわりの素描や自画像の先にあるかもしれない線描・点描による均一な画面の絵画でなかったか。ただ、それは自己矛盾であったのだ。そもそも線も点も、原理的に面にたどり着かないからである。線描、点描は、無地の背景ないし余白空間によって最も活きるのである。それは、《太陽花之図》や《かきつばた》屏風がおのずと語るところである。それにしても、《太陽花之図》や<かきつばた》屏風のように、全く正反対の筆法で、それも伝統の異なる絵画のジャンルで、同時的に高度に顕著な芸術的成果を達成する、ということそれ自体が驚異的といわぎるをえない。

ところで、《かきつばた》屏風のような、抽象的だが、運筆にょる余白のある古典的構成の絵画は彼を真には納得させなかったかもしれない。しかし、まさにこの画法こそが失明による絶望から再び絵筆をとらせる画境に彼を導いたのであった。

▶︎失明後の画業あるいは《心眼》の絵画について

「抽象日本画 沼田居流創作発明作品1970・5月今春始めて此のアイデアーなる(1966年春再起後満4ケ年)今年を記念すべき作品ならん

1970年5月記 水墨に淡彩ブルー 点線描による自由 リズムの総合作品」。

これは、江尻潔が2002年の沼田居展の図録に載せた評文に引用した沼田居の記述で、「<かきつばた抽象》(目録番号687番)の包み紙に墨書されていた言葉。おそらく三四志夫人による代筆と思われる。」との注がある。

その三四志が沼田居の死に詠んだ短歌がある。

常闇の十八年に耐えし夫み仏の光まぶしからまし

筆とりて白き画面に立ち向い夫は憑かれた如くに

夫人は沼田居の苦悩を、自らの苦悩として生きたのだろうか。そんな風に思える歌だ。

.jpg)

.jpg)

.jpg)