■総論「魅せる‘‘うつわ”でいうシンボル」

■総論「魅せる‘‘うつわ”でいうシンボル」

陶芸の森専門学芸員・三浦弘子.jpg)

日本での現代陶芸における“うつわ”について、1990年代初めに熊本県にて行われた「うつわ」展(1993)と「うつわをめぐるシンポジウム」、そしでニュージーランドのロバート・マクドギャル・アートギャラリーでの日本の現代陶芸作家による3人展「BEYOND VESSEL」展(1994)が開催されている。そして現在でも“うつわ”というテーマは多くの展覧会で取り上げられ、重要なテーマのひとつである。この「BEYOND VESSEL」(うつわの概念を越えて)という展覧会のタイトル通り、実用としての器を越えで魅せる“うつわ”ヘと、新たな概念が見い出されるようになったのは、日本だけではない。世界中のどの国においても、人々の暮らしがあるところには”うつわ”があり、芸術としての陶芸が展開することで、本質的な概念が変化し、実用の器から芸術のシンボルとしで”うつわ”が生み出されるようになった。

この展覧会は、陶芸のシンボルである“うつわ”をさまぎまな国の作家作品をたどり、戦後の陶芸のひとつの動きの一端をとらえることを目指すものである。

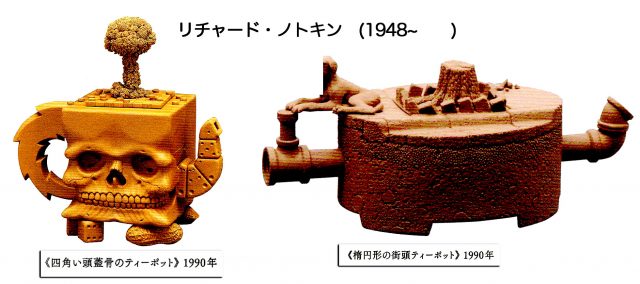

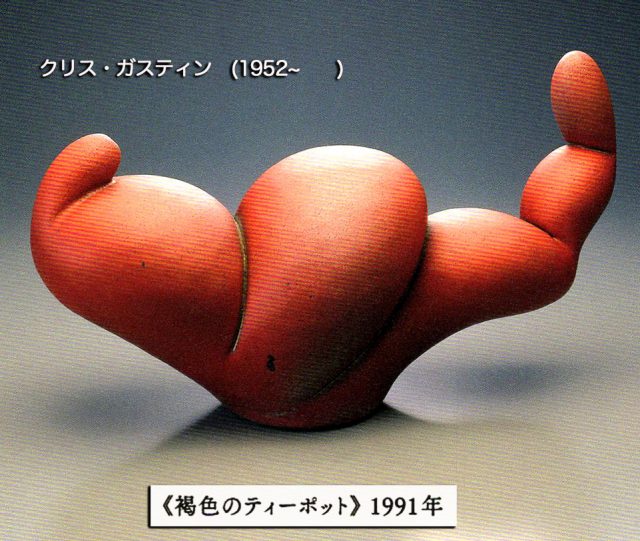

‘‘うつわ”としでの概念が明確に作品に表現されているのは、欧米作家によるティーポットの展開であろう。今回出品のそれぞれの作品は、作家たちの装飾をティーポットに映し出しているだけでなく、ティーポットの機能である、「取っ手」や「蓋」、「注ぎ口」といった必然的な部位を生かしながら、作家自身の自己表現と融合させている。つくり手にとっで、ティーポットをつくるということは、あえて制約を受け入れることである。

制約は、つくり手の表現を狭めるものではなく、機能としての部位を造形に組み込めれば、さらにメッセージを見るものと共有できる。ティーポットは、お茶を入れて「使うもの」という日常の文脈から切り離されて「物体」とみなされ、つくり手たちのメッセージを伝える芸術としでのファククーとなる。

レオポルド・フォーレムは、今回のティーポットの出品作家であるが、彼は1991年にNCECA(アメリカ陶芸教育者会議)で「陶芸:意味論と記号論」(註l)という研究を発表しており興味深い。陶芸のメクファー(比喩)、イメージとしての‘‘うつわ”、形の特殊性との関係などについて解説しており、今回の出品作品であるポール・マチェーの≪一瞬≫のシリーズはその一例として挙げられている。

では、この展覧会のシーン4で取り上げているグイン・ハンセン・ピゴットの「静物」のシリーズは、とのように考えることができる7ごろうか。グインの「静物」のシリーズは、連続して並ぶうつわがひとつの風景を創り出すというものであるが、三次元の陶芸が二次元の絵画から学び取った情景的な美学につながる試みであっ7こ。“うつわ”が「使う」という機能から切り離されることで、ビゴットのボトルやボウルは、光と影を帯び、美しさを魅せる「物体」となった。

▶︎世界の陶芸家たちの“うつわ”をめぐって

■イギリスーうつわから広がる美■

バーナード・リーチの作品は、風景や動物、文様なとの絵付けを施した、東洋と西洋、「用」と「美」を融合させた伝統主義的なうつわで知られる。リーチは、精神的で、芸術としての美を表現するものとしての陶芸を確立した。リーチの考えは、イギリスの「スタジオ・ポター(個人陶芸作家)」のコンセプトとつながっており、作家の美意識に基づき、ひとりで制作のすべてを行うというものであった。

▶︎建築的な空間に映える“うつわ”

1958年オーストリアのウィーンからロンドンに亡命者として渡っできたルーシー・リーの作品は、イギリスの陶芸にはないヨーロッパ大陸のモダンデザインを感じさせる洗練されたものであった。リーチ派のどっしりとした重厚感のあるうつわに対して、彼女の作品は、都会的なセンスにあふれている。《鉢≫では、内側と外側の両方にリズムよく放射状に掻き落としのラインが入っており、外側の白い生地には少し明るい茶色の土で象嵌されて、外側がやや明るく映える。

内と外の模様が続いているように見え、華やかさを感じさせる。この繊細な線が織りなすリズムや、フリーハンドで彫られた柔らかな線の微妙な動きにより、作品に広がりを感じさせている。また、ロクロ挽きしたパーツを接合して形づくった花生や、違う色の土を合せでロクロ挽きしたマーブルの模様など、空間を刺激するような緊張感のある作品をつくり続けた。

▶︎ “うつわ”「器らしさ」の概念

ルーシー・リーとともに、イギリス陶芸の革新を導いた作家にハンス・コパーがいる。ドイツに生まれたハンス・コパーは、1939年ドイツを逃れてイギリスヘ向かう。1946年ルーシー・リーのアルビオン・ミューズ・ポクリーで、ボタン制作のアシスタントとして働き始め、リーとともに、実用陶器を制作した。その後、みずからの作品制作を開始し、後にイギリスの革新的な陶芸家のひとりとしてその存在感を放つようになる。

コパーの作品はすべて、ロクロで成形された2つかそれ以上のパーツの組み合わせから成る。装飾は、二酸化マンガンと酸化鉄をペースに白化粧土を掛け、焼成前に掻きとり、グラデーションのように削り落として仕上げている。薄づくりのうつわの内側は黒く、表面の自化粧とは対照的でより口縁部の鋭いラインが浮き上がって見え、フォームの精巧さが映えて彫刻としての美しさをもつ。

コパーが、どのような思いで”うつわ”というテーマと向き合っていたか、知る術は極めて少ない。コパーは、書かれた言葉を苦痛と感じ、亡くなる前に自分の書い物をすべて燃やし、処分しているからだ。しかしながら残る資料の中で、1967年のオランダ・ロッテルダムのボイマンス美術館での展覧会の序文は、コパーの協力を得てダグラス・ヒルによっで書かれており、彼の制作の内面を知ることができる。

「コパーの作品には静謐(せいひつ・静かで落ち着いていること)というよりもむしろ均衡のとれた緊張感を見る事ができる。コパーは陶器の限界を探求しているように思われる。そしてとの新しいモチーフにおいてもさらに限界を押し進めている。それでいで(そしてここから緊迫感が生まれる)彼は陶芸の其の姿を見失うことは決してない。彼は彫刻しているのではない、器を作っているのだ。その過程で彼は自分自身の、そして我々の、器の本質的な「器らしさ」の概念を広げている。」

コパーの作品は、一見して、うつわから離れたオブジュに見えるが、この文章の「陶芸の真の姿を見失うことは決してない。」とは、コパーの作品が《あくまでもうつわである”ということを強調し、「彼は彫刻しているのでほない、器を作っているのだ」と続けている。コパーがインスピレーションをうけたのは、陶芸家ではなく、コンスタンティン・ブランクーシら芸術家であった。彼の空間の美意識が秀ででいるのは、彫刻家たちの作品を見てきたからであろう。彫刻を否定しているのは、当時の陶芸界に彫刻的な作品を否定する気運があったことと通じているのではいかと想像することができる。当時の陶芸界の状況についでは、マーティナ・マーゲッツが記しでいるとおり、「うつわの形をしていない陶芸によるオブジェはブラックホールの中に閉じ込められたままであった」のだ。それゆえコパーは、見る人が自分の作品を見ることで「器らしさ」の概念を広げることが、イギリスに住み、陶芸を続けていく道なのだと考えていたのではないか。

1995年には、「Th。raw and the cooked(生のものと火をとおしたもの)」(現代イギリス陶芸一新たなる地平)展がイギリスのオックスフォード近代美術館で開催され、その後、日本では滋賀県立陶芸の森に巡回し、その他アジアやヨーロッパを巡回し、この展覧会は、人類学者レヴィ=ストロースの著作の最初の一文をタイトルにしており、陶芸の多彩な広がりを見せた。

展覧会の図録にも掲載されたテキストも、イギリスの陶芸を客観的に分析し、イギリス陶芸の伝統と前衛の受容に対して分析を進めている。出品作品は、1990年代に活躍中の陶芸家にアントニー・ゴームリーら陶芸作品も制作する芸術家たちも加わり、イギリスの新しい動向を知る展覧会であっ7こ。ここでは実用をも7こない“うつわ”や彫刻的な陶芸作品の両方が紹介されていた。

1970年代、フォームと表現に対する実験的なアプローチが始まるが、主にうつわの形をした作品が探求されていった。この動きは、「ニュー・セラミクス」と呼ばれる。中心的なメンバーとなったのが、ロイヤル・カレッジ・オブ・アートでハンス・コパーに学んだエリザべス・フリッチュやアリソン・ブリトン、キャロル・マックニコルらである。アリソン・ブリトン(下図左右)は、うつわの形と装飾のバランスについて次のように記している。「私がうつわを作るときには、彩色と成形を対話をさせながら制作を進めるという方法をつくり出し、しかもどちらか一方が他方を支配することのないように気を配っている。」

イギリスの1980年代の陶芸を振り返る中でマーティナ・マーゲッツは、「イギリス以外の国々では陶芸の発展ということで、陶芸の彫刻に対する文化的な支持や奨励が見られ、広範な分野にわたる陶器の作品が今世紀を通じて多くの芸術家によってつくられできたのであるが、ことイギリスではこれらの分野の陶芸に対して批評家や各機関の偏見が強かったように思われる」と述べている。これについでは、イギリスの美術館の部門なと、さまざまなところで工芸と美術作品が明確に区分されており、陶芸は工芸に分類され、制作目的の違いから保守的な壷の形の伝統主義が根強くあったことを明かしている。イギリスでは、バーナード・リーチ以降、伝統主義的で保守的な流れが長らく存在した。芸術家のグレイソン・ぺリー(下図左右)は、その伝統的な様式を引用し、前衛的な現代美術の手法として1980年代終わりから、イギリス陶芸のシンボルである古典的な壷にコラージュを施す作品をつくり始めている。

■オランダ陶芸−“うつわ”:色彩とフォームの融合■

1999年にオランダ・アムステルダム市立美術館で「541Vases,Pots,Sculptures and Services」展が開催された。同館は陶芸作品およそ1000点と200点にのばるディナー・サーヴィスを収集しており、その中から、541点が12の展示室を使って展示された。オランダやイギリス、アメリカ、フィンランドなとの代表的な陶芸家や芸術家らによる“うつわ”をテーマとする作品から彫刻的な作品までが紹介された展覧会であった。

オランダの現代陶芸のパイオニア世代からは、「チューリップ・ポット」なとで知られるヤン・ファン・デル・ファールト(上図・左右)の機能性をテーマとしで幾何学的なフォームで制作し、こ作品が出品されており、オランダの特徴的な動きを見ることが出来た。

その次の世代となるバブス・ハーネンは、陶芸の伝統に新しい刺激を与えた作家であり、バーバラ・ナニング(上図右)、イレーネ・フォンク(上図左)らは、オランダの現代陶芸の変革の時期を迎えた1980年代の新しい世代である。いずれの作家も、“うつわ’のフォームと色彩、フォームと機能との関係の中で制作しており、特に作品の色と形のバランスでは、他国と比べると、鮮やかな色彩に重点が置かれており、陶芸を視覚芸術のひとつとしでカテゴライズするオランダの特徴と見なすことができる。

■スイスの陶芸一軸薬とフォームのパイオニア■

スイスでは、20世紀半ばにはスタジオ陶芸という制作のスタイルが広まった。実用陶器を制作する陶器工場を離れ、陶芸家が自分のスタジオをもって作品を制作する。分業ではなく、制作のアイデアから作家自身の美意識に沿っで、成形から焼成までの工程をすべてひとりで行うものである。エドゥアール・シャパラはスタジオ陶芸のパイオニアのひとりである。シャパラは、1950年代にスイスで広がった高火度焼成の陶器制作を行い、軸薬とフォームで抒情あふれる作品をみせている。球形の簡明なフォームには、黒粕の閣の流れの合間から、わずかに生地が風景のように見えている。窯の中で軸薬が風景をつくり、自然との協同によって陶芸の芸術性が“うつわ”に生み出されている。

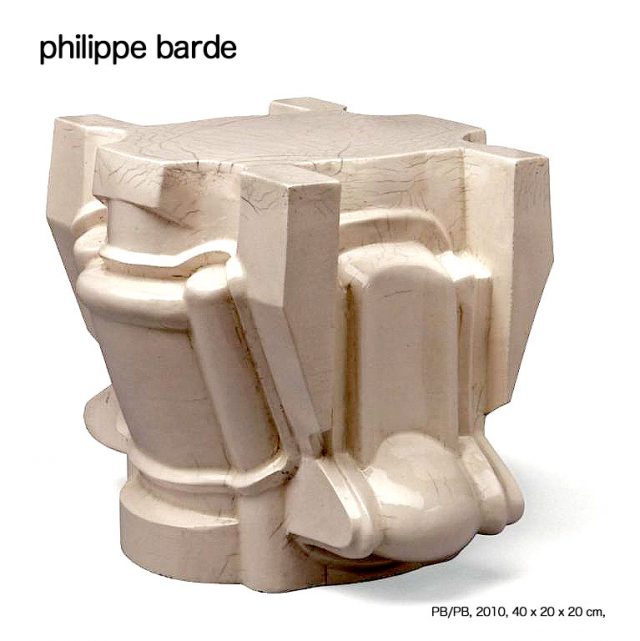

一方、フィリップ・バルドは、シヤパラとは全く違ったアプローチで“うつわ”のフォームを作品に取り込んでいる。うつわを横から見たシルエットは、人の顔の輪郭である。うつわを見る角度によって、うつわの本質から離れて新しい何かが見えてくる。うつわの造形を私たちの身近なものにたとえることにより、見る者はうつわをめぐる新たな発見と出会うことができる。

■ドイツの陶芸・・・報薬の美の伝統と磁器の現代的手法■

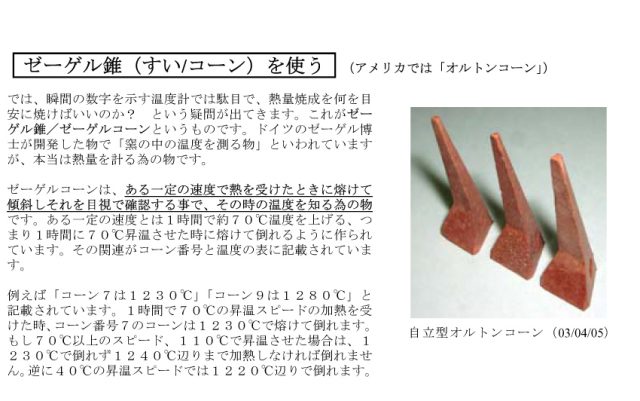

ドイツの近代陶芸は、日本の影響を受けで幕を開ける。1880年代以降フランスとドイツでは日本の茶陶が収集され、セーブルやベルリンの国立磁器製作所が和英や焼成技術の研究に主導的役割を果たした。さらにドイツでは、ゼーゲル磁器の開発により、青磁や辰砂などの東洋の還元釉を確実な方法で焼成できるようになった。また焼成温度をコントロールするためのゼーグル錐が発明され、このような技術開発は、ドイツの戦後の陶芸にも大いに影響を与えた。

1886年にドイツのゼーゲルが陶磁器や耐火物などの焼成温度を測定するために考案し、その後改良されて現在の59種類の錐ができた。 ゼーゲルコーンともいう。 アルミナ‐シリカ系原料、またはこれにアルミナなど必要添加物を配合して、三角錐状に成形したものである。

第二次世界大戦後ドイツは二つに分断され、1949年には東ドイツ(ドイツ民主共和国)と西ドイツ(ドイツ連邦共和国)という二つの国に分かれた。政治や経済システムが異なることから、文化芸術にもおのずと影響を及ばし、東西ドイツではそれぞれに特徴をもちながら展開していった。東ドイツでは、西側から隔絶されていたが、陶芸は応用芸術としてみなされ、自由で実験的な制作が行われた。西ドイツの近代陶芸で中心的な展開をみせたのは、釉薬(うわぐすり)の美を探求する器物の制作であったが、彫刻的な芸術表現も広がり、陶芸は実用的な器から解放され、芸術的な陶芸へ広がりをみせた。世界的な芸術の動向が西ドイツにも伝わるようになり、ピカソヤミロらが手掛けた陶芸なとも紹介された。粘土が彫刻の素材としてみなされ、さらに現代美術の影響もみられるようになった。1989年のベルリンの壁の崩壊、1990年の東西ドイツ統一以降、いずれも芸術性の高い創作活動を展開してきた。

アストリット・ゲルハルツは、磁器の“うつわ”をベースに表現している陶芸家である。釉薬を施していない生地に鉱物性顔料で絵付けをすることで生地が水分を吸い込み、紙に描いたようなみずみずしい筆跡をみせた。また、うつわの表面をスポンジで洗い流し生地の表面に凹凸をつくって装飾している。ゲルハルツは、二次元の絵画と三次元の立体を装飾で結び付け、自由な発想で新しいデザインを見出した。彼女は“うつわ”について、「表現手段として、絵は私にとっては気取りすぎている。オブジェは世界中で定着しているが、うつわは常に役割を持っている。そのうつわという役割が私に安心をもたらした。」と言っでいる。

■アメリカの陶芸一時代の企ての美と“うつわ”■

アメリカの現代陶芸の幕開けは、ピーター・ヴォーコスの伝統的なフォームから1950年代の抽象表現主義のエネルギーあふれる土の芸術へと移行した転換点であるといえよう。時代の中で、陶芸家たちは“うつわ”をとのように捉えて作品制作を行ってきたのであろうか。

まずヴォーコスは、初期にはロクロで成形した美しいフォームの壷を制作していたが、1953年、ブラック・マウンテン・カレッジの夏季講座で出会った前衛芸術家らと交流し、彼の粘土との関わりは大きく変貌した。ヴォーコスの土による造形は、かろうじてうつわの形を留めるものとなった。大胆な土の造形に変わっただけではなく、激しい切り込みのある力強い大皿は、実用のうつわというよりも、土の魅力や窯変の美しさを魅せる芸術作品となった。ヴォーコスの《アイス・バケット≫は、ひび割れがあるものが多く、それが作品の迫力を感じさせる魅力でもある。ヴォーコスは、「亀裂があって水が全部流れ出てしまうので、氷だけを入れでおくことのできる「アイス・バケット」というユーモアを交えた解説をしている。

同じく西海岸で制作しているロン・ネイグルは、1960年代には小型の四角い緊張感のある現代的な図柄のうつわの作品を制作している。ケネス・プライスの色鮮やかなカップは、プラスチックの質感にも似た、「ロサンゼルス・ルック」という時代の流行を作品に取り入れている。いずれにしても、実用からもはや解放された、‘‘うつわ”なのである。

その他、エイドリアン・サックスによる、対立する文化の諸相を作品にしたポストモダニズムによる表現など、20世紀のアートの動向と合流しながら展開してきたのが、アメリカの現代陶芸の特徴であった。サックスの作品について美術評論家マーサ・ドレクスラー・リンは、「陶芸の伝統にユーモアや識見、さらにいまの純粋美術の潮向を加えることによって、彼はうつわを彫刻へと転換させでいるのである。」と記している。

近年アメリカで注目され、日本でも紹介されでいるアダム・シルヴァーマンは、建築的な造形とデザイン的な感性で、“うつわ”の炎との格闘を映し出している。

アメリカでも大規模なうつわの展覧会「グレート・ポット」が2003年にニューアーク美術館で開催された。現代陶芸を中心に、機能からファンタジーまでというタイトルでまとめられ、アメリカをはじめ各国の陶芸家の作品を取り上げ、‘‘うつわ”の幅広い展開が紹介された。「Great Pots(グレートポット)」ニューアーク美術館

■フィンランドの陶芸−プロダクトデザインとアートピース■

フィンランドのアラビア窯は、北欧の陶器業界、そして芸術の代表的な役割を果してきた。その要因は、アラビア窯が1952年にアートデパートメントを設立し、芸術家たちが一品作品(アートピース)とプロダクトデザインの双方の制作を行ったことによる。アラビア窯のねらいは次のように述べられている。「シリーズ製品と芸術作品が互いに影響しあいながら、ともに実績をあげでいくことにあります。素材についてのこまやかな理解が不可欠なのです。」

アラビア窯のアートデパートメントのメンバーのひとりぺッカ・パイッカリのアートピース《メモランダム》は、うつわをアトランダムに重ねて炭化焼成した作品である。うつわは世界のどこにでもあり、誰もが何に使うかを知っている。このうつわを積み上げて焼成することで、これまで人間に記憶(メモランダム)されてきた実用のうつわのイメージを否定し、そのイメージとは何かを問いかけている。

日用食器のデザインは、機能や装飾性の探求だけでは高まらない。陶芸の奥深さやイマジネーションを広げることが、デザインにおいても重要であることを、ぺッカ・パイプカリのアートピースから多くの人が気付くだろう。

■日本−“うつわ”静寂の美、技の妙■

近代日本の陶芸は、分業ではなく、個人陶芸家という自分の考えで制作から完成までを完結する制作スタイルが陶芸家たちの間で広がった。富本憲吉のうつわ観といえば、白磁の壷を最も好んでいると記した彼の言葉がよく知られるが、1952年頃に登場する羊歯(しだ)模様は、壷の曲面よりも平面に描かれる方がより精緻な模様のバランスが生かされるに違いない。

《外・白磁 内・色絵金銀彩角飾筒筥≫は、何の飾りもない長方形の箱の内側は羊歯文様で埋め尽くされている。箱を開けることがなければこの美しさと向き合えないが、箱を開けた時、誰もがその美しさにハッとするに違いない。欧米の作家たちとティーポットがそうであったように、富本の茶目っ気ある創意と絵付けの技術に多くの人が感嘆するだろう。“うつわ”ドラマチックというにふさわしい一点である。

日本の文化や陶芸の伝統、素材への探求、自然からのイマジネーションや技の妙なと、陶芸家たちから生み出される“うつわ”は、他の国にはない魅力に満ちている。

■ 最後に

“うつわ”とは、陶芸の歴史やさまざまな文化と関連し、陶芸のシンボルである。日常から離れ、美術の文脈に“うつわ”を置く事により、新たな驚きや愉しみが生まれてくる。それは、それぞれのつくり手たちによって違うアプローチで陶芸の奥深さをみせてくれるものである。1967年、イギリスのハンス・コパーとともにダグラス・ヒルがまとめた展覧会の序論に記された、「「器らしさ」の概念」とは、まさに世界の陶芸家たちが、今なお探究し、極めようとしている“うつわ”である。今世紀も、まだその探求は続いていく。 (滋賀県立陶芸の森専門学芸員・三浦弘子)