3.太子をめぐるさまざまな史料

-thumb-300x401-3466.jpg) ■太子をめぐるさまざまな史料

■太子をめぐるさまざまな史料

▶︎奈良時代の太子伝

聖徳太子の伝記はその没後あまり時代を経ないうちに作られたようです。いま残っている太子関係の記述で古いのは、『日本書紀≡養老4年、720年)に出てくる関連記事ですが、それにはもう、かなり神秘的なできごとが記されており、何かもとになった伝記があったと思われます。たとえば太子が生まれながら聡明で、一度に十人の訴えを聞き分けたという話、また片岡(現在の奈良県王寺町付近)に出かけた時、行き倒れの人に出会い、これを憐れに思って衣を与え、翌日様子を見にやらせたところ、すでに亡くなっていたので、手厚く葬ったのですが、数日後には衣だけ残して遺体は消えていたという話などは、すでに伝説化していた太子の伝記から参照されたものでしょう。

on.jpg)

しかしそれでも、8世紀初めまでに残されていた太子に関する情報が、まとめて時代順に見られる点で、『日本書紀』は貴重です。

奈良時代になって作られた太子伝としては、正式な名前はわかりませんが、8世紀末の僧明一(みょういつ)や敬明(きょうみょう)らによる太子伝を挙げなければなりません。この伝記は四天王寺で制作された絵画による太子伝、いわゆる絵伝にともなって著されたのが特色です。この絵伝を絵解きした解説台本が、この太子伝ということになります。

明一(みょういつ、神亀5年(728年)- 延暦17年3月27日(798年4月21日))は、奈良時代から平安時代前期にかけての僧。俗姓は大宅氏。大和国添上郡大宅郷の出身。東大寺の慈訓に師事して修学。753年(天平勝宝4年)東大寺盂蘭盆経の講師を、また780年(宝亀11年)には維摩会の講師をつとめた。延暦初年に行賀が唐から帰国した際に、宗議を問い質し行賀の学を痛罵した。しかしこれは、行賀が30年余り唐にいたことから日本語を忘れてしまったからだといわれている。この頃三綱のうちの上座として東大寺の運営にあたり、794年(延暦13年)には比叡山根本中堂供養の職衆をつとめている。晩年には妻帯したことから名声を失ったといわれている。

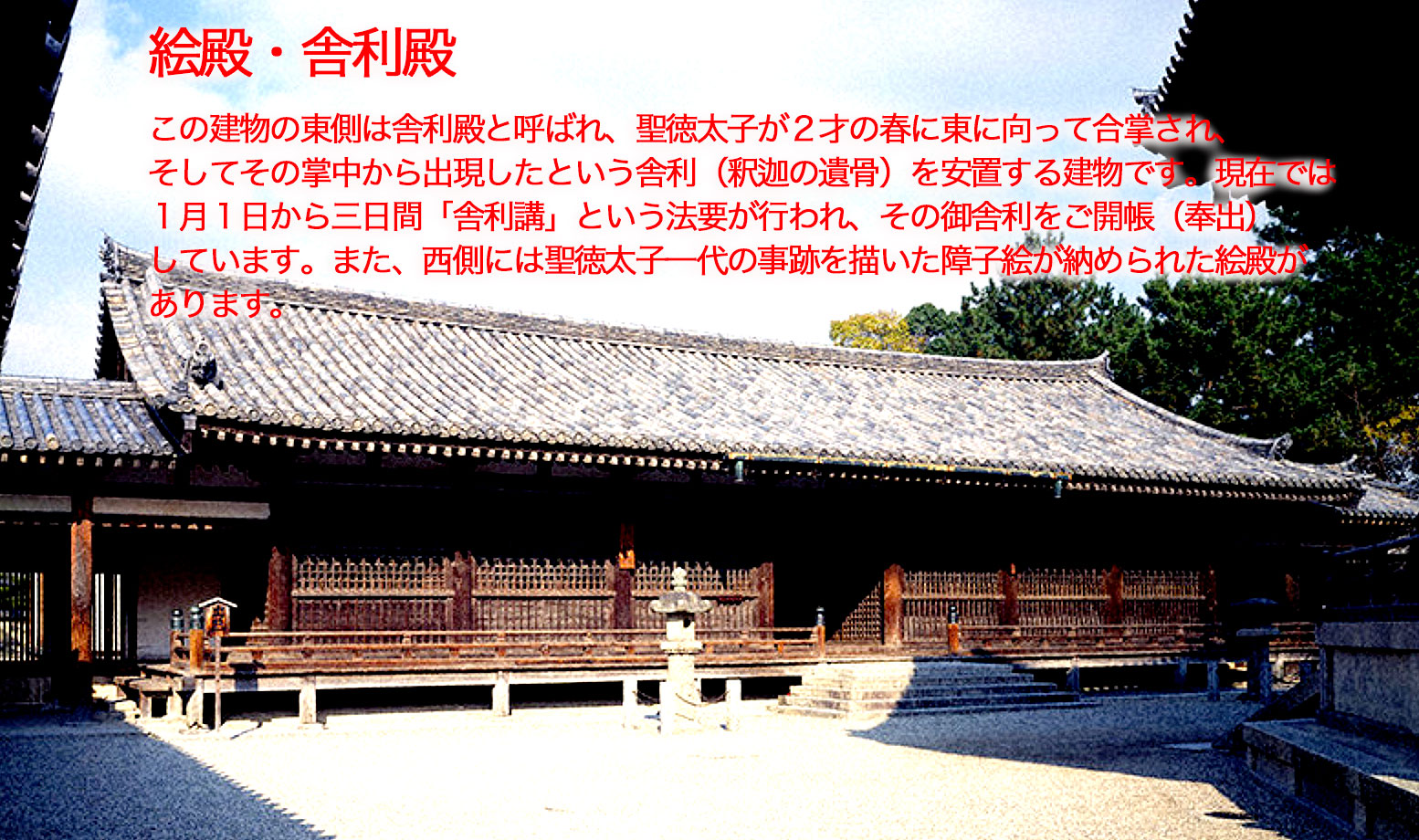

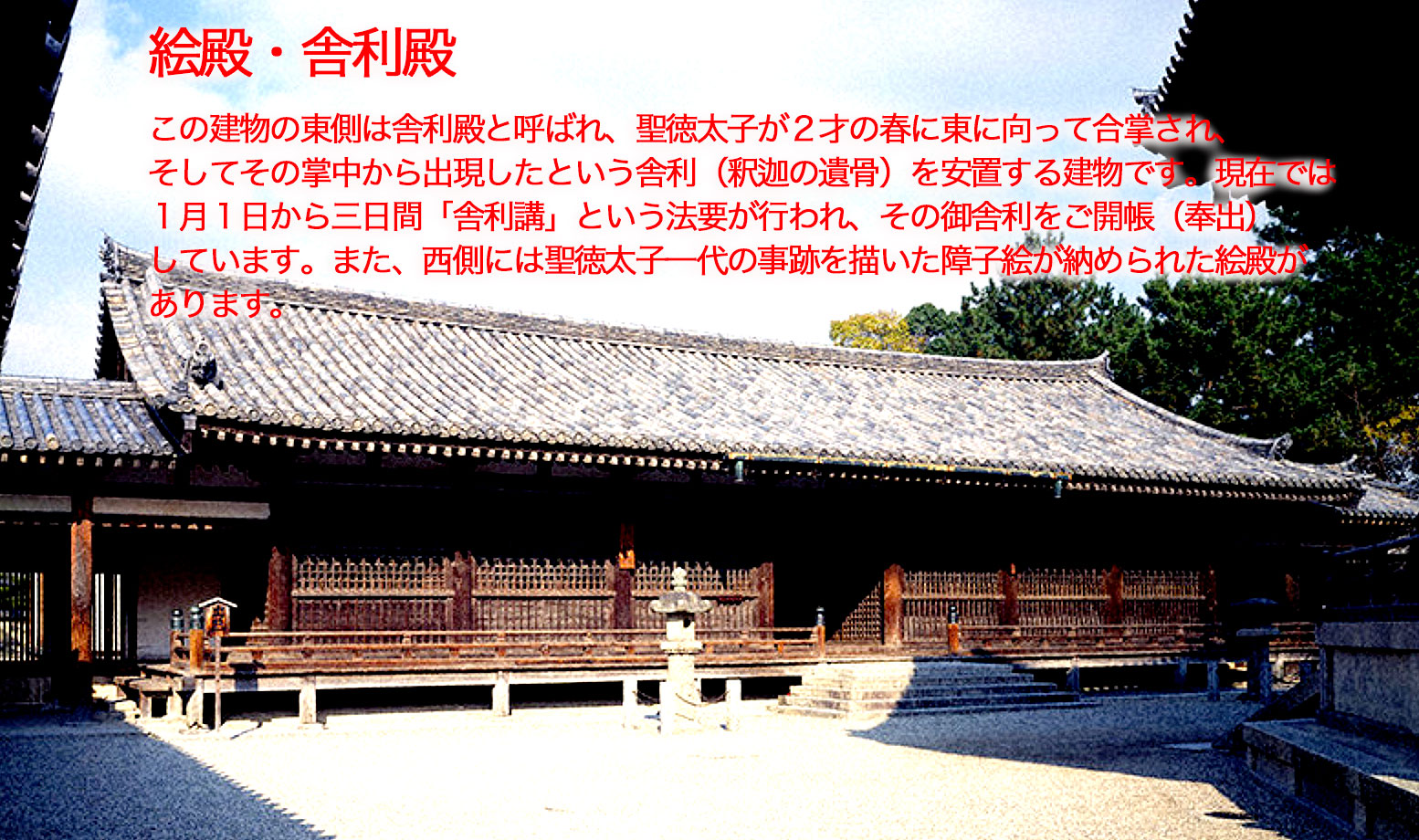

残念なことに絵伝そのものは残っていませんが、法隆寺に伝わった聖徳太子絵伝(延久元年、1069年、法隆寺献納宝物、国宝)が、その大きさや構成を考える参考になるでしょう。こちらの絵伝は、大きな襖ほどの画面十枚に、太子の生涯の主な場面が、順序不同に組み合わされて描かれ、もとは法隆寺東院の絵殿という建物の壁に貼り付けられていました。

▶︎生まれ変わりの伝説

ところでこの明一や敬明らによる太子伝の本文は、ごく一部しか残っていないのですが、その内容を伝えると思われる、同時期の別の太子伝があります。それは『異本上宮太子伝』、別名「七代記」と呼ばれる本です。初めの部分が欠けているため不明な点も多いのですが、その記述には、『日本書紀』の太子伝にない目立った特色があります。

それは、太子が中国南北朝時代の高僧、慧思の生まれ変わりだとはっきり書いてある点です。しかも慧思にはまだ五代にわたるその前生があり、太子は七代目の生まれ変わりだというのです。慧思は実在の人で、515年に生まれ577年に亡くなっています。法華経に詳しく、中国天台宗の祖師の一人に数えられていました。この伝記には、太子が慧思として中国で活躍していたころ、衡山という聖地で使っていた法華経の写本があり、日本の皇太子になってから、小野妹子を遣隋使として派遣して衡山に行かせ、昔の自分の法華経をとって来させたという話が載っています。これは聖徳太子の慧思後身説と言われる有名な伝説で、江戸時代まではよく語られたのですが、現代では一番なじみの薄い話でしょう。

南嶽慧思の生まれ変わり・・・「南嶽慧思後身説(慧思禅師後身説)」と呼ばれる説。聖徳太子は天台宗開祖の天台智顗の師の南嶽慧思(515年 – 577年)の生まれ変わりであるとする。『四天王寺障子伝(=『七代記』)』、『上宮皇太子菩薩伝』、『聖徳太子伝暦』などに記述があるかもしれない。中国でも、「南嶽慧思後身説」は知られており鑑真渡日の動機となったとする説もある。

この伝説は、本来中国に起源があり、慧思がその没後、東方の倭国の王子に転生したという話でした。それを唐に留学した僧などが聞き込み、その王子を聖徳太子に結び付けたのだと考えられます。奈良時代の前半には、すでに日本国内で広まっていたようですが、私たちはこの『異本上宮太子伝』(『七代記』)で、はじめてその全貌を見ることができるのです。

▶︎平安時代の太子伝

時代が奈良から平安に移るころ、もう一つ特色ある太子伝が現れました。『上宮皇太子菩薩伝』です。この伝記はもともと『延暦僧録』(延暦7年、788年成立)という伝記集の一部なのですが、のちには、単独で読まれるようになります。この伝記も、太子の七代転生を説くのが特徴で、太子の伝記なのにもかかわらず、記事のほとんどが六代目の慧思の生涯に当てられているほどです。著者は、鑑真に従って来日した唐僧、思託(したく)でした。鑑真が来日を決断した動機の一つは、慧思が東方に転生したと考えていたからで、慧思に力点があるのもうなずけます。

このように平安時代に入るころには、すでに伝説化した聖徳太子の伝記が複数成立していたわけですが、その状況を受けて、平安初期に著されたのが、『上宮聖徳太子伝補闕記(ほけつき)』です。「補闕」、つまりかけたところを補うという言葉が題名に入っているのは、この伝記がそれまでの太子伝に抜けていることがらを補う意味で作られているからです。序文によると、この本はそのために「調使(つきのおみ)」「膳臣(かしわでのおみ)」の家記(かき)を使ったと言っています。太子の忠実な従者伝記に欠かせない調使麻呂(つきのおみまろ)という人物がいますが、調使の家記とは、その人物の家に伝わった記録であり、膳臣の家記のほうは、太子の妃(きさき)、膳菩岐々美郎女(かしわでのほききみのいらつめ)の家の記録と考えられます。内容も確かにこの二人に関係する記事が多く、おそらく七世紀以来の記録が両家にあって、それが著者の手に入ったのでしょう。太子の経典講義や法隆寺の火災に関する記事、太子の亡くなる時の様子などは、この本ならではの記載といえます。

▶︎『伝暦』が広めた「観音の化身」という話

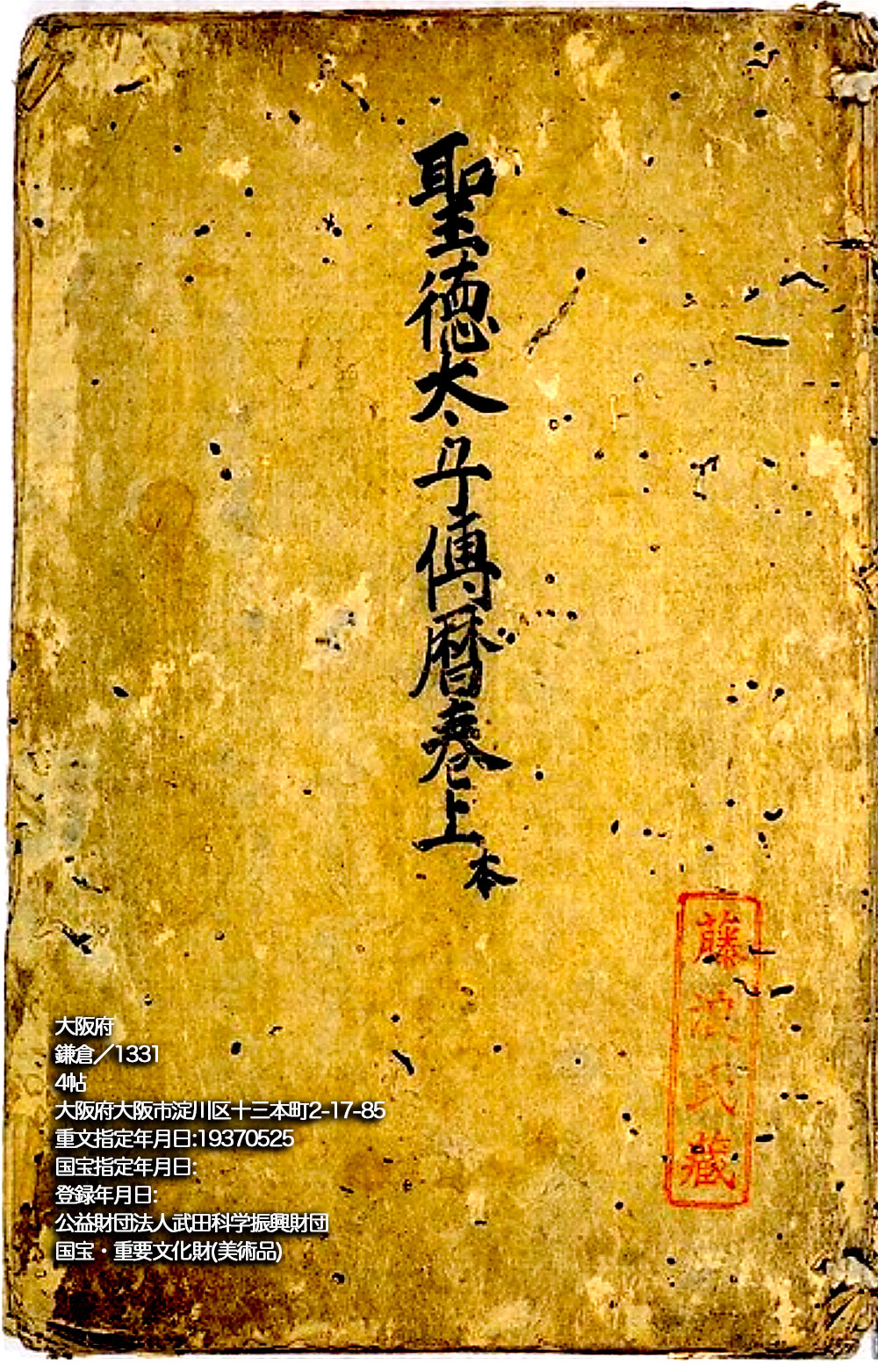

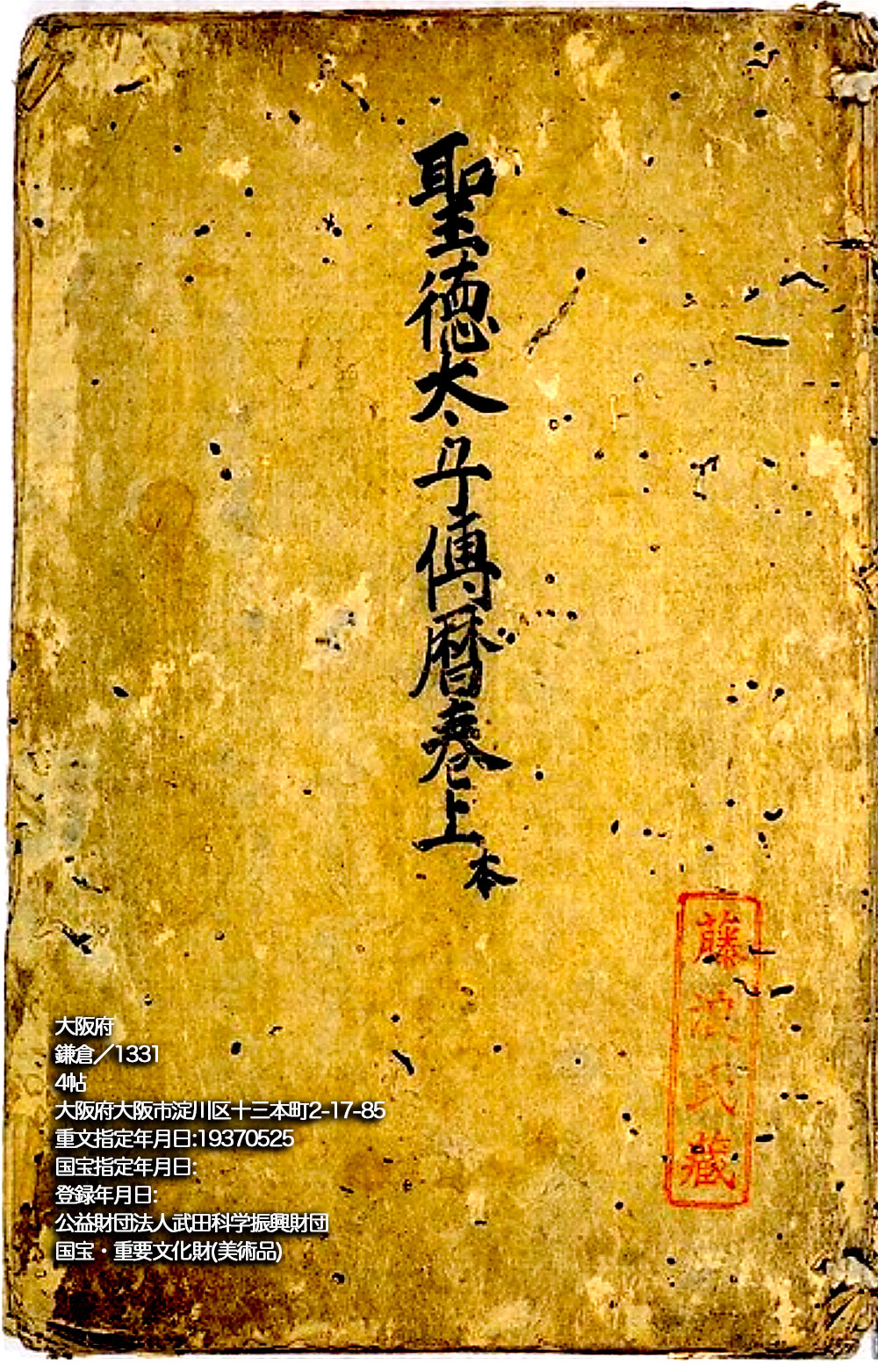

こうした各種の太子伝を受けて、その集大成となったのが『聖徳太子伝暦』です。かつては著者が藤原兼輔(かねすけ)、成立は延喜17年(917〉とする説が有力だったのですが、いまでは誤りとわかり、著者は平なにがし、成立は10世紀というぐらいしか言えません。書名の「暦」という字が示すように、『伝暦』は太子の伝記と後日談が年月に沿って記されていて、まさに太子の一代記です。『日本書紀』でさえ、太子の超人的な面が強調されていましたが、ここへ来るまでにそれはさらに甚(はなはだ)しくなり、『伝暦』では太子は人間に姿を変えた観音菩薩とされています。太子が観音菩薩となると、前に出てきた中国の高僧慧思の生まれ変わりというのはどうなるのかと思う読者もあるでしょう。しかしこの二つは両立しないのではなく、『伝暦』にも慧思後身説は語られています。観音菩薩は、救う相手に合わせて自在に変身するとされていますので、前に慧思だったとしても一向差支えはないのです。

ともあれ、いったん 『伝暦』 が広まると、太子伝は 『伝暦』一色に染まっていきました。時代が下るにつれて太子をめぐるエピソードが多少付け加わるのも確かですが、『伝暦』に出てこないエピソードはごくわずかで、新しい太子伝は、『伝暦』のヴァリエーションと言って言い過ぎではないと思います。『伝暦』以後に加わった重要な伝説は、太子が釈迦の遺骨、仏舎利を握って生まれ、二歳になって 「南無仏」と唱えて合掌した時、それが拳からこぼれ落ちたという話ぐらいです(下右参照)。これは太子が慧恩の時代に持っていた舎利を握って転生したという含みでしょう。『東大寺要録』や『七大寺巡礼私記』などの文献から、『伝暦』成立の直後から広まった伝説と見られます。

重要なのは、『伝暦』 が伝記として大きな影響を後世に与え続けたことです。新しい話題が多少加わり、伝承の発展が見られたにしても、太子が実質的に仏教の開祖であること、観音の化身としてさまざまな霊能力を発揮したことなどは、太子のイメージとして末永く人々の心に刻みこまれました。これを変えるのが容易でなかったことば先に見たとおりです。

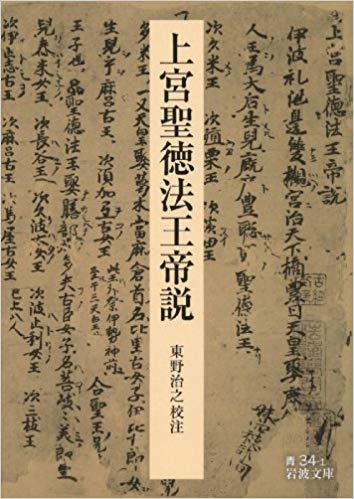

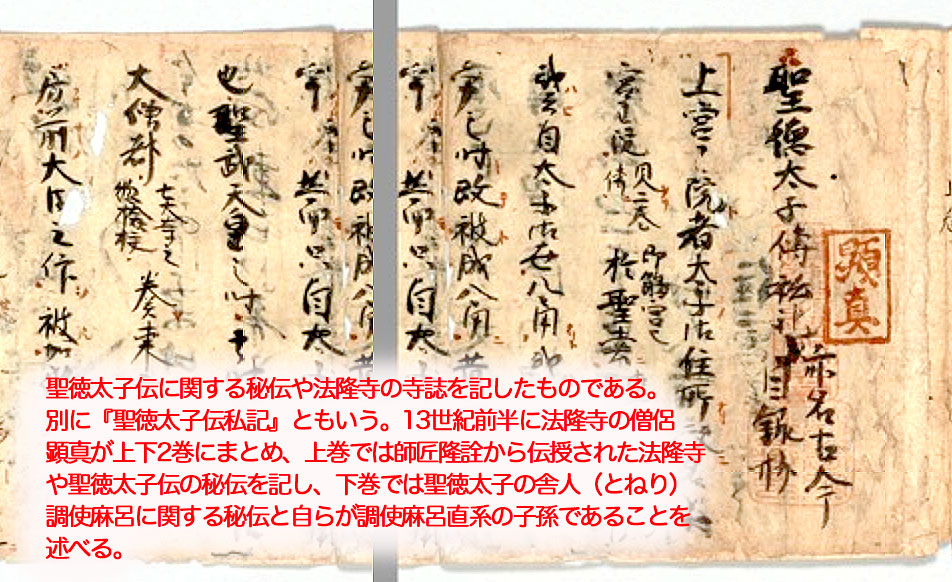

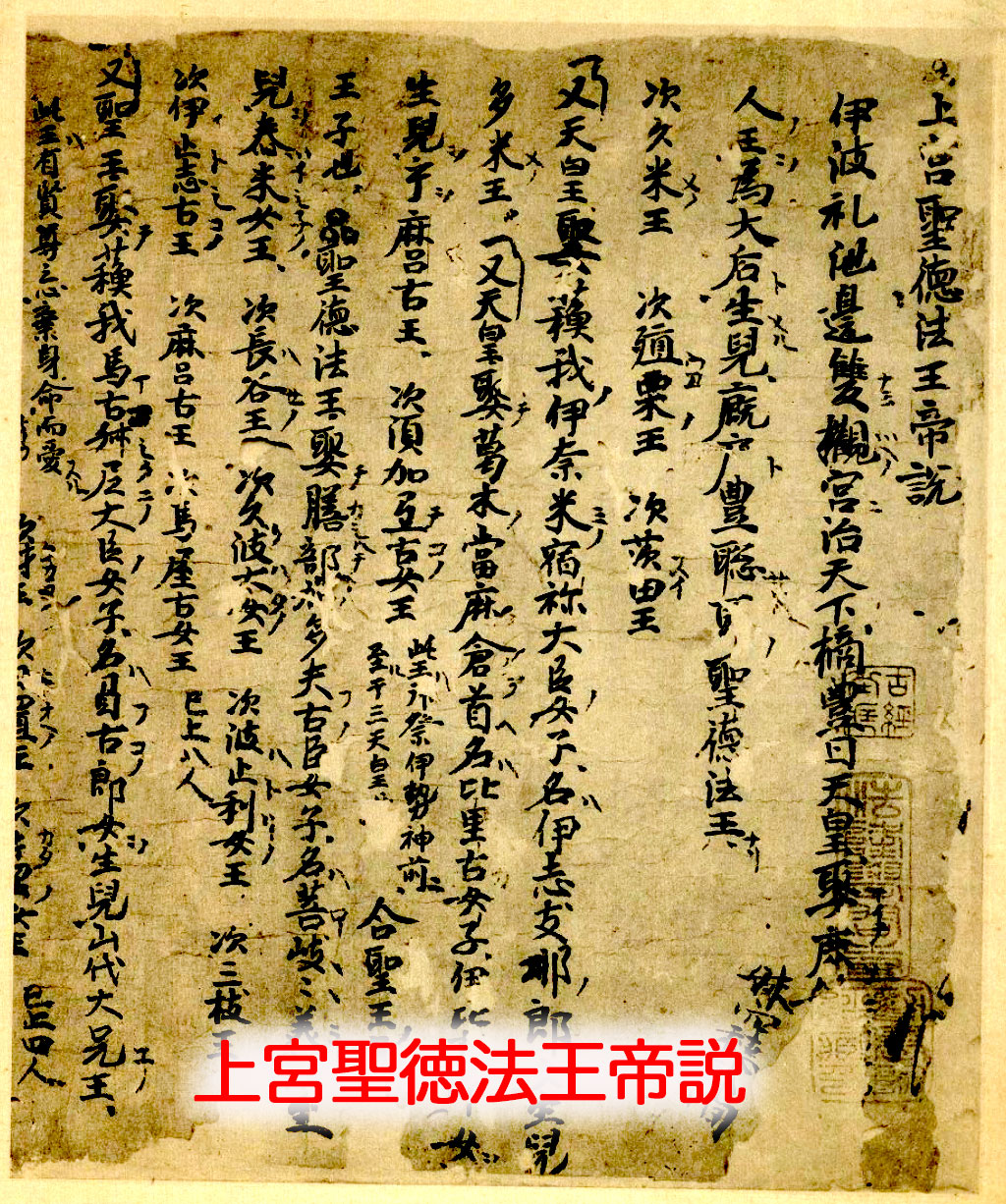

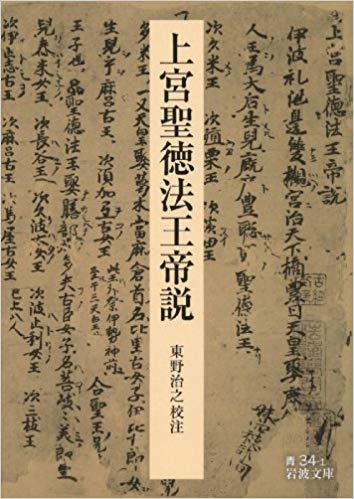

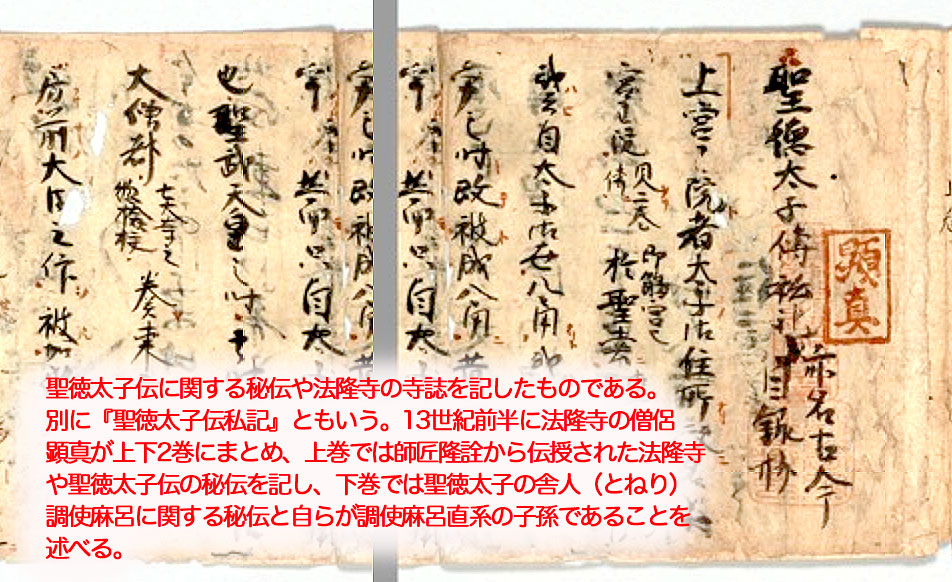

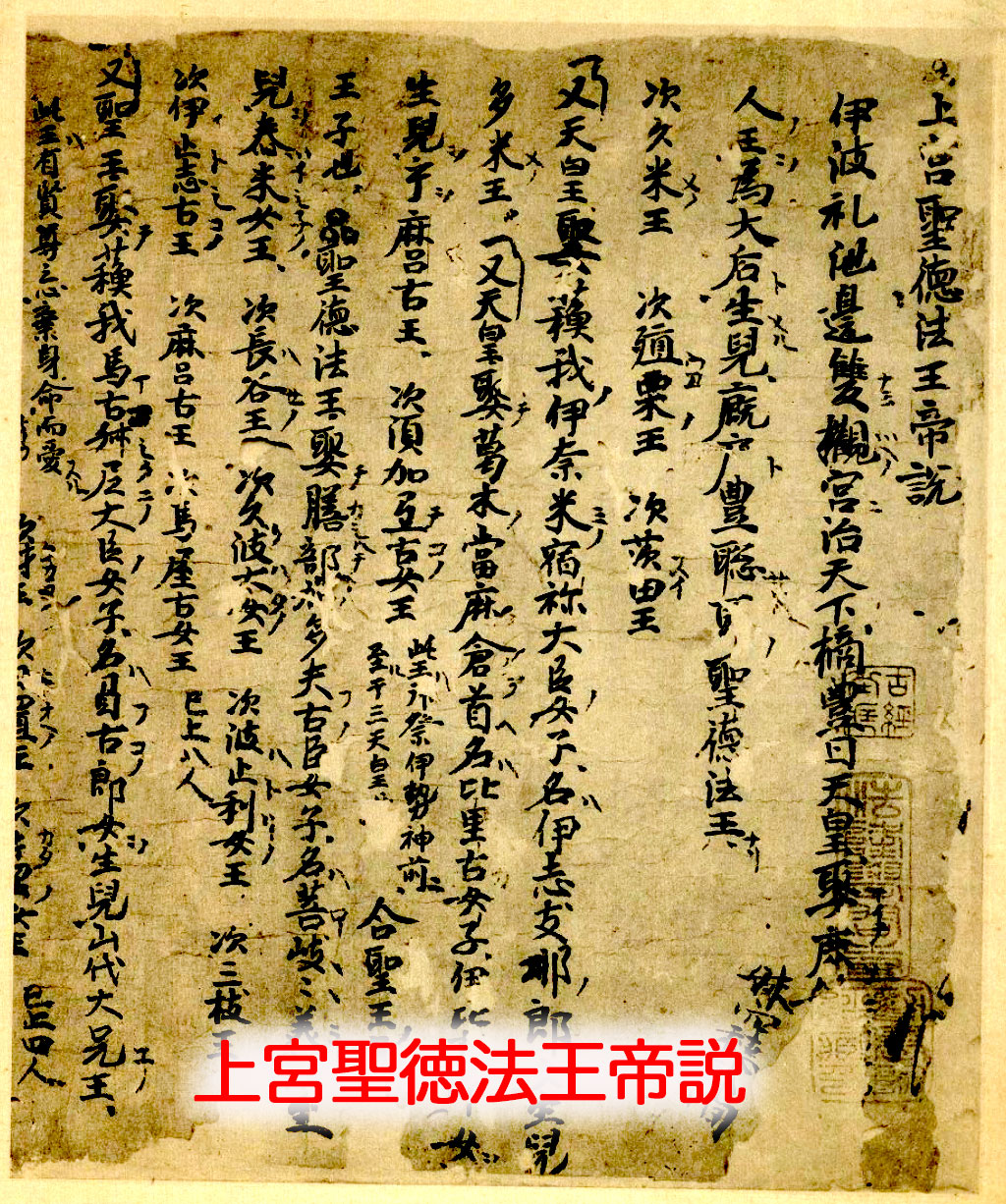

▶︎重要な史料『法王帝説』

ところで太子伝の展開してきたメインルートがこれだとすれば、そこからはずれた重要な文献があります。それが法隆寺に伝えられた『上官聖徳法王帝説』(上図・国会図書館)です。この本は太子の簡略な伝記であると同時に、一種の太子関係史料集でもあるのですが、近代以降の太子研究では一番信頼を集めてきました。確かに伝説の影は薄く、伝記として素朴な姿をとどめています。奈良時代前半には確立していた慧思(えし、515年12月2日(延昌4年11月11日) – 577年7月22日(太建9年6月22日)は、中国の六朝末の僧。)の後身だというあの伝説もまったく語られていません。

江戸時代の後期になって、日本の古代研究の基礎を築いた学者の一人、狩谷棭斎(かりやえきさい)がその価値に気づきました。この本は記紀(きき『古事記』や『日本書紀)をまだ見ていない人によって著(あらわ)されたとして、法隆寺から借り出し、詳しい注釈を作った結果、利雪れるようになりましたが、それまではほとんど知られていませんでした。棭斎はこの本を借用したまま返さなかったようで(河野昭昌「倒叙太子信仰史 近・現代編11」「聖徳」129号、2007年)、現在は法隆寺の外に出てしまっていますが、その研究が近代の太子研究の土台になったことを思えば、責めるべきではないかもしれません。

「法王帝説」は首尾一貫した著作ではなく、成立年代の違う五つのブロックに分けられるのが特色です。法隆寺にある仏像の銘文(めいぶん・次の章でふれます)が引用されていることからすると、最後は法隆寺僧の手でまとめられ、そのまま法隆寺に伝来したと見られますが、全体としては法隆寺との関わりは目立ちません。法隆寺は奈良時代以来、太子が取り寄せた慧思の法華経を守り伝えてきた点で、慧思後身説の発祥地とも言える寺なのに、それにふれていないのは、法隆寺に伝わったとはいっても、中心部分は、法隆寺とは無関係の古い史料に基づいた伝記だからでしょう。最も早くできた部分はおそらく七世紀末、遅くできた部分は十世紀で、平安時代の後期、十二世紀には法隆寺僧の手元にありました。巻末に書き込まれた僧侶のサインでそれがわかります。

『法王帝説』が太子研究の上で持つ重みは格別です。前にもふれたとおり、まださまざまな伝承に彩られていない、比較的素朴な太子像がそこに見出されるからです。この本でもこれから折にふれて『法王帝説』の語るところに耳を傾けることになります。

▶︎「定番」の肖像・唐本御影

私たちが聖徳太子をイメージする時、文献の伝えもさることながら、肖像画から来る印象も見すごせません。なかでも近現代の人々にとって忘れられないのが、かつて高額紙幣に使われていた太子の顔でしょう。若いみなさんはなじみがないでしょうが、「聖徳太子」は一万円札などの代名詞でもあったのです。

あの肖像は、法隆寺に伝わり、今は皇室の御物(天皇の所有物)になっている画像(上図右)からとられたものです。描かれた年代ははっきりしませんが、奈良時代の画とされています。幞頭(ぼくとう)という唐風の冠をかぶり、袍(ほう)という、これも唐風の着物をつけ、笏(しゃく)をとって立つ風俗は、少なくとも飛鳥時代のものではなく、奈良時代の貴族の姿といっていいでしょう。

この画が「唐本御影」と言われたのは、外国人である百済の阿佐王子が来日して描いたという伝説に基づいていますが、それはこの画の装束が、平安時代以降の貴族のものとは違っていたことにも理由がありました。

従者二人を左右に従えるこの形式は、中国の隋や唐の時代の絵にモデルがありますが、この画像では左右の人物は太子の弟の殖栗(えぐり)皇子と、子息、山背大兄(やましろのおおえ)王とされています。

かつて、この画は飛鳥の川原寺にあったもので、聖徳太子とは無縁の肖像だという説が唱えられたこともありました。この説は、画の表装部分に「川原寺」と墨書があるとして言い出されたのですが、その文字は表装に地文様として織り出された漢字で、それがかすれているのを 「川原寺」と読み誤ったに過ぎません(拙著『書の古代史岩波書店、2010年)。この画は、すでに12世紀に法隆寺にあったことが、記録で確かめられます。この画像が、太子の面影をどの程度伝えているかわかりませんが、奈良時代以前の貴族や役人を描いた例は、落書の頬まで入れても珍しく、貴重な肖像であることはまちがいありません。

▶︎肖像も変わる

ただこれが定番の肖像になったのは、1400年という時間を考えると、そう古いことではありませんでした。この点は、すでに述べてきた伝記資料の場合と似ています。近世以前に『伝暦』が大きな影響力を持っていたことは、肖像についても当てはまります。『伝暦』の場面に合わせ、経典を講義する太子(講讃像、下図左)、父天皇の病平癒を祈る太子(孝養(きょうよう)像、念仏する幼い太子(南無仏太子像、二歳像、下図右)などが、画や彫刻に作られ、一般にはそれらが最も身近な太子の肖像となっていたのです。

一方で仏教史上の重要人物の一人として、少年の姿に表現されることもありましたが(たとえば兵庫県一乗寺の天台祖師(てんだいそし)画像の一つ。平安時代後期、国宝など)、いずれも仏画や仏教彫刻の流れに位置づけられるでしょう。「唐本御影」が、礼拝のための画とはいっても、中国の皇帝像をモデルにした世俗画の系統に属するのと大きな違いです。

平安時代(11世紀.jpg)

平安時代(献納宝物1号).jpg)

例外的な太子像といえる「唐本御影」ですが、鎌倉時代半ばに脚光を浴びたことがあります。法隆寺の僧たちが、京都や鎌倉に運び、寺の縁起を宣伝したり、所領の確保を訴えたりしたからです。そのため、この画の系統の肖像少しは作られ、太子像の一パターンと認められたことは確かですが、決して一般化したとは言えないでしょう。それには伝記について述べたような太子観の一新が必要でした。

▶︎明治時代に広まった太子像

明治時代になると、太子は天皇中心の国作りを指導し、国際的にも中国と対等にわたり合ぅ政治家、文化人として評価されるようになり、新しく生まれた天皇制国家にふさわしい、古代の皇族として再生します。太子の人物評価が変わると、肖像もそれにふさわしいものに変わらなければなりません。

簡単に言うなら、太子の人物像が仏教色を一掃した時、この画像がこれまでの各種肖像にとって代わったのです。飛鳥時代とは言えませんが、奈良時代にまではさかのぼる古式の服装、歴史上の人物にふさわしい風貌や容姿が、偉大な皇族としての新しいイメージにぴったりだったからです。

この肖像が描かれた事情や年代については、まだわからないことが少なくないのですが、明治以降、聖徳太子と言えばこの像ということになり、しかも古代絵画の優品と位置づけられたため、1900年のパリ万国博覧会には、長い船旅をしてフランスとの間を往復しています(農霧省編『千九百年巴里(パリ)二万国博覧会臨時博覧会事務局報告…1902年)。当時この画像は、すでにほかの文化財とともに法隆寺から皇室に献納されて御物となっていましたが、御物が海難の危険を冒して出陳されるのは異例のことでした。日本を代表する古代絵画という評価がなされていたからこそですが、明治に入って確立した偉人としての太子のイメージが、さらにその背後にあったと言っていいでしょう。

-thumb-300x401-3466.jpg) ■太子をめぐるさまざまな史料

■太子をめぐるさまざまな史料

on.jpg)

平安時代(11世紀.jpg)

平安時代(献納宝物1号).jpg)