■甲骨文とは何か

角道亮介(駒澤大学文学部准教授)

甲骨文は亀の甲(主に腹甲)や獣の骨(主に午の肩甲骨・けんこうこつ)に刻まれた殷代(紀元前16世紀〜前11世紀頃)後期の文字である。亀甲や獣骨に刻まれた文字ということで、甲骨文と呼ばれる。また、内容が卜の辞(うらないのことば)を記したものであることから、卜辞(ぼくじ)とも呼ばれる。用いられた年代の古さに反して、甲骨文はわずか100年ほど前に見つかった、比較的新しい資料といえる。

中国では古くから、古代の人々が記した文字を解読することを熱心に行っていた。竹簡(ちくかん)や紙が誕生する以前の記録は青銅器に鋳込まれたり(金文・きんぶん)、石に刻まれたり(石刻)することが多かったため、これらの古代の文字を調べて解読する学問は金石学(きんせきがく)と呼ばれた。金石学は宋代(960〜1279年)に大いに発展し、清代(1616〜1912年)にも考証学(中国において、清代に入って流行した学問であり、諸事の根拠を明示して論証する学問的態度のことを、こう呼んでいる。 )の隆盛とともに再び発展する。そのような時代背景のなか、金石学者たちに驚きをもって迎えられたのが甲骨文の発見であった。

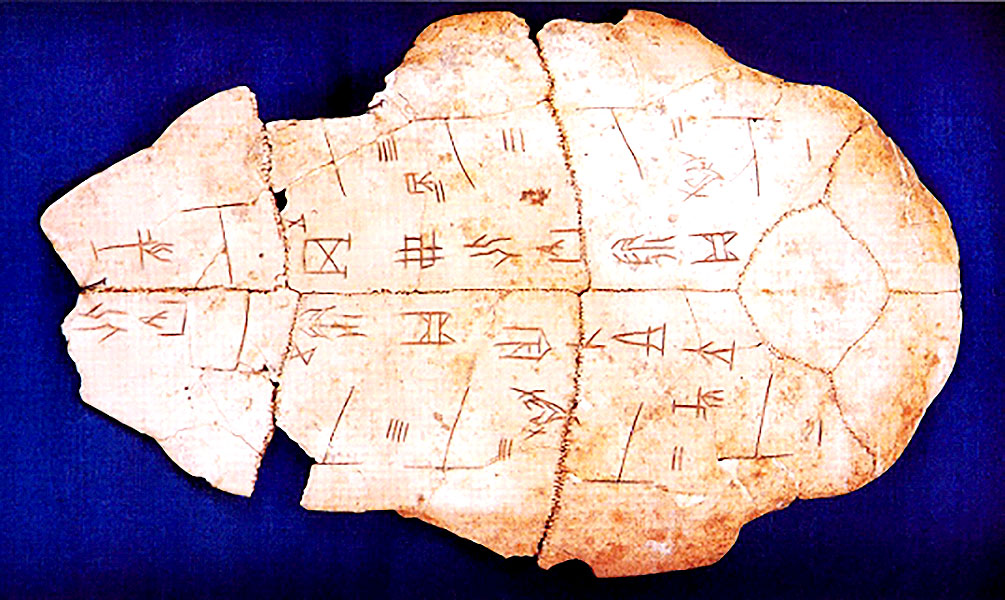

19世紀末の北京、清朝のもとで国子監祭酒(こくしゅかんさいしゅ・教育庁の長官)を務めていた王懿栄(おういえい・1845年〜1900年)の食客に劉顎(りゅうがく・劉鉄雲・りゅうてつうん・とも呼ばれる。1857?〜1909年)という人物がいた。ある日、劉顎は熱病に効く薬とされた”瀧骨(りゅうこつ)”の上に古拙な文字らしきものが刻まれていることを発見する(上図)。金石に明るかった劉顎はこれを殷代の遺物だと感じ取り、王懿栄とともに文字の刻まれた“龍骨”の収集に努めたという逸話が、甲骨文発見の経緯として伝わっている。

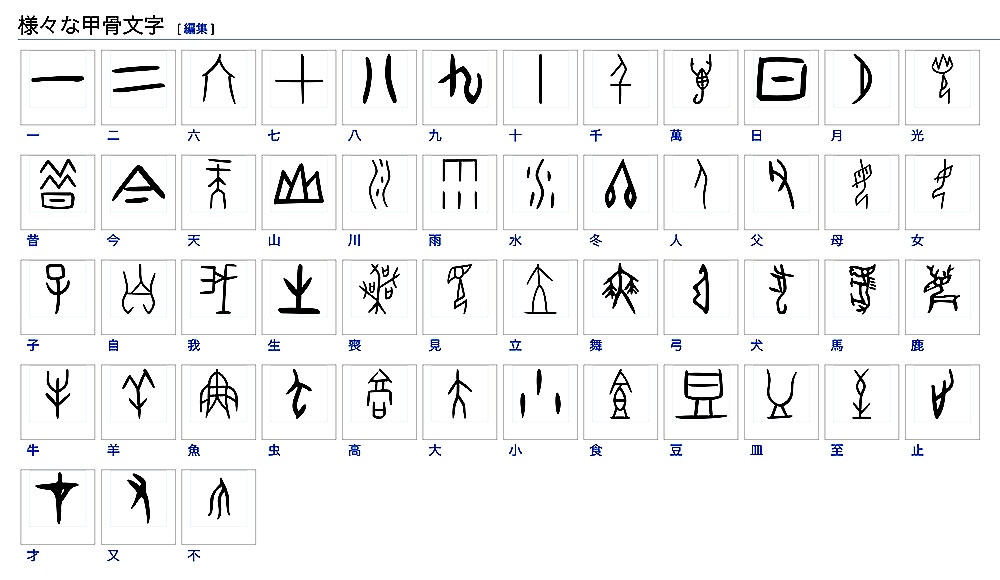

これは1899年のことであったとされるが、一方で1898年との説もある。また、同じく清朝の高官であった端方(たんほう・1861〜1911年)のもとに骨董商が甲骨片を持ち込んだのも1899年のこととされ、甲骨文の発見をめぐる問題にはあいまいな点が多く、今となってはよくわからない。それはともかく、なぜ王懿栄・劉顎・端方らは、甲骨を発見してすぐにそれが贋物ではない殷代の文字だと見抜くことができたのだろうか。その理由は彼らが一流の金石学者であったからであり、つまり甲骨文には金文(きんぶん・さらにはそこから現在までつながる漢字)との間に連続性があったからということに他ならない。甲骨文は、我々が日々使っている漢字の祖形の1つなのである。

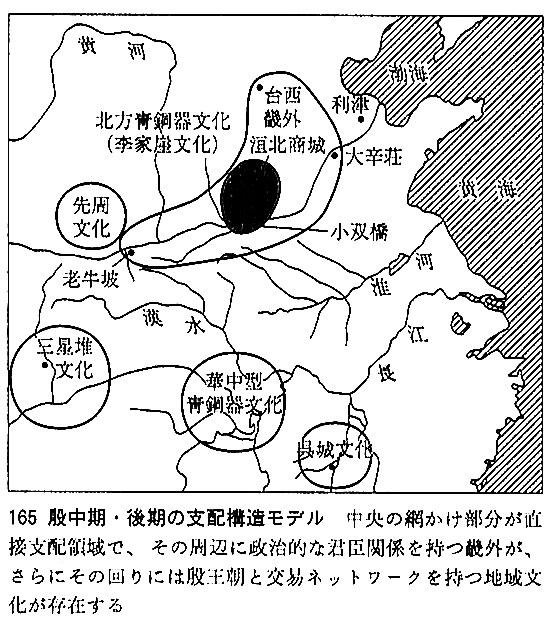

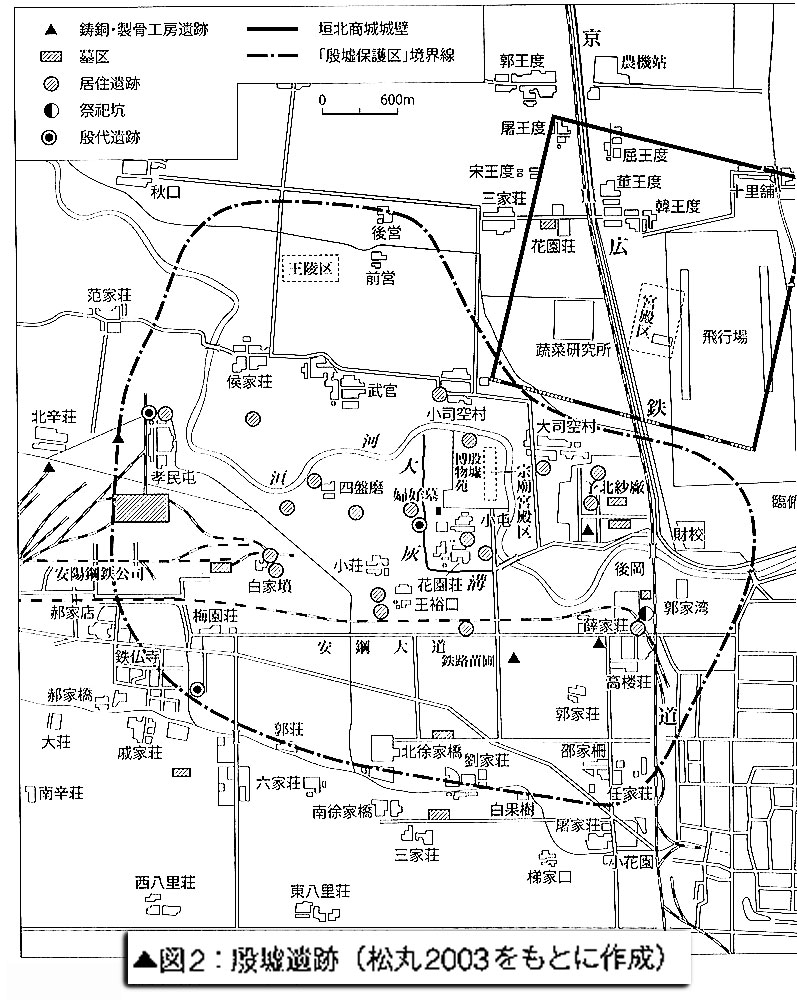

1903年、劉顎(りゅうがく)によって初の甲骨文の図録「鉄雲蔵亀』が出版され、甲骨文の存在は国内外に広く知られることとなる。それまで甲骨の正確な出土地は明らかではなかったが、、1910年に羅震玉(らしんぎょく・1866〜1940年)が河南省安陽県(現安陽市)小屯村から出土したものであることをつきとめると、当地は「史記」などの歴史書に記された殷墟、すなわち殷王朝後期の都であるとみなされるようになった。段墟遺跡の発掘は1928年(本格的な発掘は1929年から)に開始され、数次にわたる発掘の結果、大規模な祭祀遺構や王墓などの存在が明らかになっている(下図)

特に甲骨は小屯村の祭祀遺構群から大量に出土しており、例えば小屯127号坑では1つの土坑のなかに1万点以上の文字を持つ甲骨が収められていた(下図左)。

その後も小屯遺跡の発掘は断続的に行われ、小屯南地(しょうとんなんち)や花園荘東地(かえんそうとうち)などの地点で多くの甲骨文が出土している。

甲骨文の発見は、中国の歴史学に大きな影響を与えた。清代末期、中国でほ西洋の実証的な学問の影響を受けて、夏・股・周といった古い時代の王朝の信憑性が疑われつつあった。殷代の同時代史科である甲骨文の発見は殷王朝の実在を証明しただけでなく、中国古史の復元のための重要な出発点ともなったのである。

▶︎占いの道具としての甲骨

動物骨を焦がすことで占いを行う行為は、中国では古く新石器時代から行われていた。殷代の甲骨の特徴は、占いの内容や結果を甲骨上に文字として刻みつけた点にある。占いに際して、亀甲や獣骨の裏面に火をあてる。すると表面にひび割れ(卜兆・ぼくちょう)が生じ、王はそのひび割れの入り方から、祭祀・軍事・狩猟といった行為や、降雨などの自然現象に対する天上の神(帝・てい・上帝・じょうてい・と呼ばれる)の意思を読み解いた。

このような占いの方法を占卜(せんぼく)と呼ぶ。

先述のように、段代の占卜には亀の腹甲や午の肩甲骨が主に用し、られた。亀甲と牛骨のどちらが多く利用されたかについては製作された時期によって多少の偏りがみられるが、占卜の内容に応じて亀甲と午骨を使い分けた形跡ほない。午も亀も、当時は一般人が自由に手に入れることのできる動物ではなかった可能性が高く、甲骨自体が、有力者のみ持つことのできた貴重品だったと考えられている。

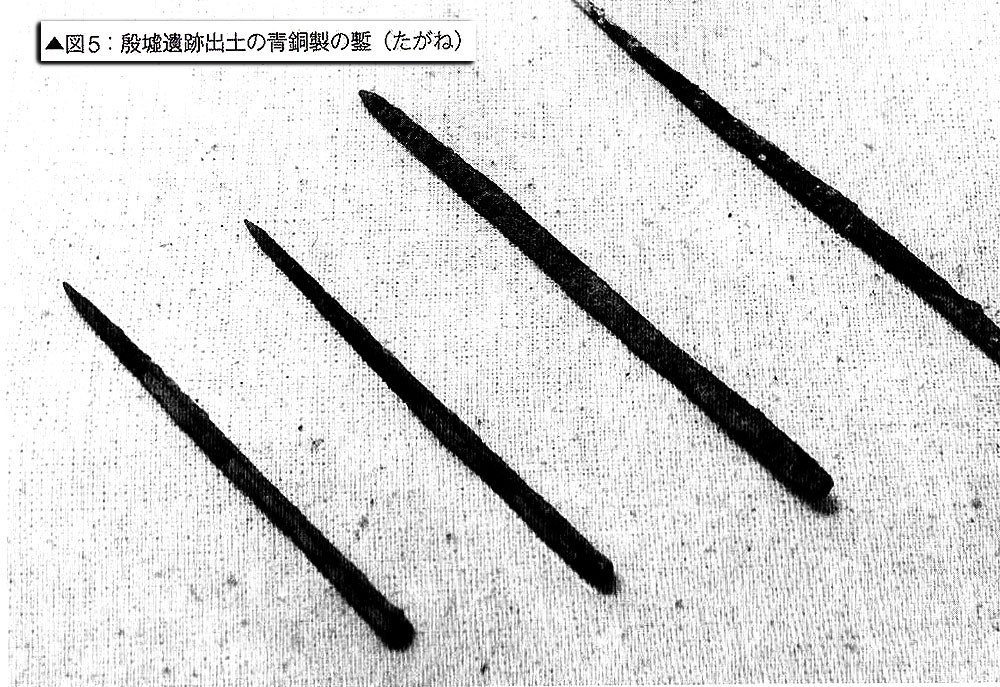

占卜(せんぼく)に先立って、まずは甲骨の形が整えられる。不要な部分が削りとられた後、多くは裏面に鑽(さん)と呼ばれる円形の窪みや、鏨(さく・たがね)と呼ばれる細長く深い切り込みが彫り込まれた(上上図右)。鑽(さん)や鏨は表面にひび割れを生じやすくするための工夫であったと考えられる。こうして加工を終えた甲骨に対して実際の占卜が行われた。甲骨のなかには鑽(さん)の部分が焼け焦げた例が数多くあり、おそらくは鑽(さん)に熱した炭(あるいは木の棒など)をあてることで、表面に卜兆(ぼくちょう)を生じさせたものと思われる。焼かれた甲骨は亀裂を生じる際に音を立てて割れたので「あろう。「卜」の字は亀裂の象形であり、ボク(上古音・じょうこおん・puk)という音はこの際の亀裂音からとったものだと考えられている。王はこの卜兆を見て吉凶を判断し、天上の神たる上帝の意思を人々に告げた。占いが終わった後、その経緯と結果が甲骨上に刻まれた。おそらくは(上図右)のような青銅製の鏨(たがね)を使って、専門の職人が刻み込んでいったのであろう。

どのような割れ方が吉で、どのような割れ方が凶なのか、今日ではわからない。ともあれ、上帝の意思の判断は王の専権事項であり、天上世界と交信できる唯一の存在として王が位置づけられていたことは確かなようである。甲骨を使った占いは、王の権威を高めるための儀式として機能していたのである。

▶︎解読の歴史

甲骨文の初期の解読は、大きく2つの段階に分けることができる。前半は甲骨文の発見から殷墟遺跡の発掘まで、後半は殷墟遺跡の発掘以降、甲骨文の大まかな時代決定が完了するまでである。この頃の学者で極めて重要な研究を行った者に、羅振玉(らしんぎょく)・王国維(おうこくい・1877〜1927年)・董作賓(とうさくひん・1895〜1963年)がいる。彼らの研究の基礎の上に、今日の甲骨文解読があると言っても過言ではあるまい。ここで、解読の歴史を順を追って見てみよう。

甲骨文の存在が初めて知られた頃、劉顎(りょうがく)や孫詒譲(いじょう・1848〜1908年。清朝末期の金石学の大家)といった学者たちはこれが殷代の文字だとすでに気づいていた。甲骨文上に見られる文字のなかに、「史記』などの歴史書に記された殷王朝の王の名前とよく似た名前が確認できたためである。しかしそれ以上の解読は進まず、甲骨文を殷代の遺物とみなすことに疑問を持つ学者も少なくなかった。甲骨文研究にとって目下の最大の課題は、甲骨文が本当に殷代のものなのかということを断定できないところにあった。

この状況を大きく変えたのが羅振玉によろ研究であった。甲骨文に興味を持った羅振玉は、1910年に甲骨文の出土地点が小屯村(しょうとんむら)であることを突き止める(発掘は直ちには行われなかった)。この地が、『史記』のなかに記された“殷墟”(殷の都の滅んだ跡)の立地に当てはまることから、彼は甲骨文が殷の遺物で間違いないことを確信した。図6の①・に見えるように、『史記』には代々の殷王が30人、さらにはそれに先立つ股の始祖(先公)が14人、記されている。羅振玉は、甲骨文のなかに現れる人名が『史記』に記された殷王の名前と一致すれば甲骨文が殷代のものであることを証明できると考え、甲骨文中に殷王の名を探し求めたのである。結果的に、殷王30人のうち22人の名前(完全に一致するものだけでなく、よく似た名前を含む)を甲骨文中に見出だすことができた。

羅振玉の研究によって、初めて甲骨文が殷王たちによって遺された遺物であり、同時に『史記』の記載が信じるに足るものであることが証明されたと言える。

羅振玉の研究は、その高弟である王国維に受け継がれた。甲骨の破片を整理していた王国維はある日、ばらばらになった破片のうちのいくつかがうまくくっつき、別々だと思っていた文章が1つのより長い文章を構成することに気がつく。さらにはそのようにして復元された甲骨文のうちに、殷王やその始祖の名前が順番に記されることも発見した。

王国維は、この順番が祖父一父一子とつながっていく家系の順番を示したものだと読み解き、殷王の系譜(世系・せいけい・祖先から代々受け継いだ系統)を明らかにしたのである。王国維はこの殷王の世系研究を進め、甲骨文中の王や先公どうしの父子・兄弟といった系譜関係を復元し、『史記』に記された殷王の系譜ほ大まかには正しいこと、ただし一部に修正すべき点があることを明らかにした(図6の②)。王国維のこの研究は、甲骨文研究の基礎をなす極めて重要な研究であった。1927年、王国維は北京市の西北にある頤和園(いわえん)の昆明池(こんめいち)に身を投げ自殺した。その原因は不明であるが、翌年の1928年に殷墟遺跡の発掘が開始され、甲骨文研究が新たな段階に入ったことを考えると、歴史の皮肉を思わずにはいられない。

王国維は、この順番が祖父一父一子とつながっていく家系の順番を示したものだと読み解き、殷王の系譜(世系・せいけい・祖先から代々受け継いだ系統)を明らかにしたのである。王国維はこの殷王の世系研究を進め、甲骨文中の王や先公どうしの父子・兄弟といった系譜関係を復元し、『史記』に記された殷王の系譜ほ大まかには正しいこと、ただし一部に修正すべき点があることを明らかにした(図6の②)。王国維のこの研究は、甲骨文研究の基礎をなす極めて重要な研究であった。1927年、王国維は北京市の西北にある頤和園(いわえん)の昆明池(こんめいち)に身を投げ自殺した。その原因は不明であるが、翌年の1928年に殷墟遺跡の発掘が開始され、甲骨文研究が新たな段階に入ったことを考えると、歴史の皮肉を思わずにはいられない。

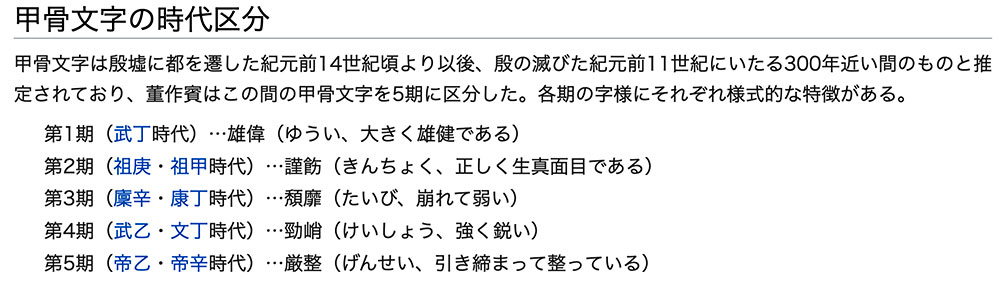

殷墟遺跡の発掘は、国立の研究機関である中央研究院歴史語言研究所によって行われた。その予備調査として、1928年に河南省安陽県小屯村に派遣されたのが、若き日の董作賓であった。翌年から始まった殷墟遺跡の発掘にも計8次にわたって参加し、出土した大量の甲骨文は彼の手によって整理された。これらの豊富な資料を基に、董作賓(とうさくひん)は後の甲骨文研究に大きな影響を与えた甲骨文の時期区分を考案したのである。

王国維らの研究によって殷王の世系図がほぼ確定されてみると、次にほ、個々の甲骨文がそれぞれいつ頃に作られたものか、世系図のどの王の時期に作られたものか、ということが問題となる。この解明を目的とする研究は甲骨文の断代(だんだい)研究と呼ばれ、この時期の研究の最も重要な課題であった。文献では、殷墟は第19代の盤庚(ばんこう)が遷都して以降の都だと考えられるので、甲骨文もそれ以降に作られたものである、と考えることができる。董作賓はこれをさらに細かく5期に区分することに成功し、学会を驚かせた。後述するよ′うに、甲骨文の多くには占いを上帝に問いかけた貞人(ていじん)と総称される人物名が記される。

王国維らの研究によって殷王の世系図がほぼ確定されてみると、次にほ、個々の甲骨文がそれぞれいつ頃に作られたものか、世系図のどの王の時期に作られたものか、ということが問題となる。この解明を目的とする研究は甲骨文の断代(だんだい)研究と呼ばれ、この時期の研究の最も重要な課題であった。文献では、殷墟は第19代の盤庚(ばんこう)が遷都して以降の都だと考えられるので、甲骨文もそれ以降に作られたものである、と考えることができる。董作賓はこれをさらに細かく5期に区分することに成功し、学会を驚かせた。後述するよ′うに、甲骨文の多くには占いを上帝に問いかけた貞人(ていじん)と総称される人物名が記される。

貞人 占いを担当する神官である。代々の王は専属の貞人ら神官団を抱えており、前王が崩御すると前王の神官団を追放して専属の神官団にゆだねる習慣があり、貞人が判明すればおのずと王が誰か断代できる。

董作賓は、貞人が占いを司った殷の役人であることを明らかにし、貞人のグループ分けに基づいて甲骨文の断代が可能になることを考察した。

図6の・②に示した殷王のうち、第21代の武丁から第30代の帝辛までの9人の王の時期に作られた甲骨文は、①第1期:武丁(第21代)、②第2期:祖庚・祖甲(第23〜24代)③第3期:塵辛・康丁(第25〜26代)、④第4年期‥武乙・文武丁(第27〜28代)、⑤第5期帝乙・帝辛(第29〜30代)の5期に区分されている。

董作賓はこの5期区分を基準として、王名や貞人名といった手掛かりを持たない甲骨文をも分類した。甲骨文の演変の一例を図7に示す。字形は単純なものから煩雑なものへと変化し、書体についてほ書画の大きさやバランスに時期ごとの違いが表れるようである。董作賓による5期区分は甲骨文の時代決定を体系的に試みた点で重要な研究であった。その研究は多少の訂正を経ているものの、今日でもなお甲骨文の基本的な時代的枠組みとして活用されている。

▶︎甲骨文の性格と文章構造

甲骨文は表音文字ではない。かといって文字中に音の要素が抜け落ちているわけでもなく、完全な表意文字とも言えない。著名な甲骨文学者である唐蘭(1901〜1979年)によれば、甲骨文字を含む中国の古文字は

①象形文字、②象意文字、③形声文字の3種類に大きく分類可能であるという。

象形文字は(目)・(虎)のように、対象を視覚的にとらえて記号化したもの、象意文字は(人が足をあげる→つま先だちして待ち望む・先のことを考える)・(夭(わかい):手を振り、身をくねらせて舞う→わかい・みずみずしい)のように、単なる事物ではなく特定の意識を形象化したもの、形声文字は(河。意味を表す川の省略形〕‥水と、音を表す‥可の複合)のように、意符と音符の複合からなるものである。現在すでに解読されている甲骨文のうち形成文字の占める割合は最も少なく、このことから、甲骨文がもともと表意文字として出発し、次第に音の要素を採り入れていったことが推定できる。

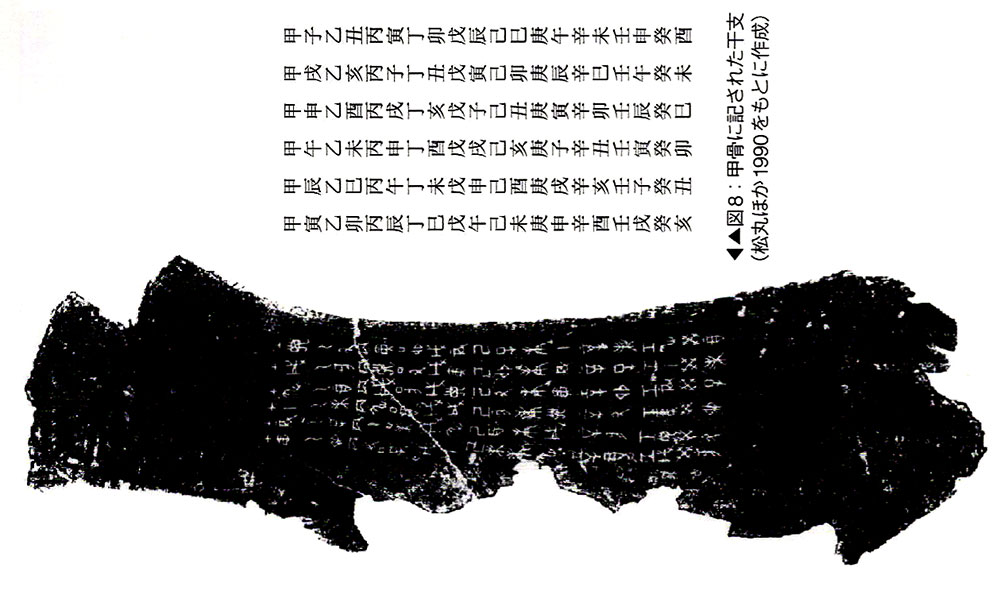

甲骨文の多くは、「【日付】卜(うらない)。【人名】貞、・・・」(【日付】の日に卜(うらな)った。【人名】が・・・について貞した)という書式で記述される。日付は甲子(こうし)や辛亥(しんがい)といった十干(じっかん・甲乙丙丁戊己庚辛壬癸・こうおつへいていぼきこうしんじんき)+十二子(じゅうにし)(子丑寅卯辰巳午未申酉成亥・ねうしとらうたつみうまひつじさるとりいぬい)で表される。甲子の次は乙子ではなく乙丑であり、十干が1つ進めば十二支も1つ進み、60で一回りする。現在では歳を表すのに用いられる干支であるが、もともとは日付を表すことに用いられていたのである(図8)。

「‥‥=」以下は軍事行為の成否や作物の実りなど、具体的な占いの内容が記された。【人名】の部分にはこの問いかけを行った役人の名が入り、彼らは「貞人」と総称される。同一の貞人にょる占卜(せんぼく)であっても文字の書体がまったく異なる例があるため、甲骨上に実際に文字を刻んだ人物(書契者・しょけいしゃ)は貞人とは別の専門的技能者であった可能性が高い。

甲骨卜辞(甲骨文)は、基本的に縦書きされる。卜辞には対貞(たいてい)と呼ばれる、同一の事象について一方を肯定文で、他方を否定文で占う形式を持つ例が少なくない。例えば、亀甲の右側に「次の10日の間に災いはおこるだろうか」と記し、左側に「次の10日の間に災いはおこらないだろうか」と記す。この場合、甲骨の中央部を挟んで左右対称に両者を配置し、意識的に卜辞の配置を整えようとした意図がうかがえる。

図9に一例を示した。中央下部の20文字は対貞構造になっており、右側には「壬申☐☐☐翌癸□帝其今雨。下吉。」(壬申[の日]に 。「次の癸[酉(ゆう)の日]に、帝は雨を降らせたもうか」と。下吉。)と記され(左から右へと改行する)、左側に、は「壬申卜。☐翌癸□帝不令雨。」(壬申[の日]卜(うらな)った。✤が[貞(てい)した。]「次の癸[酉の日]に、帝は雨を降らせたまわぬか」と.ニ)と記される。両者は反対の内容であり、このような構造はおそらく神意の判断とも関連していたとも考えられるのである。

■関連する課題

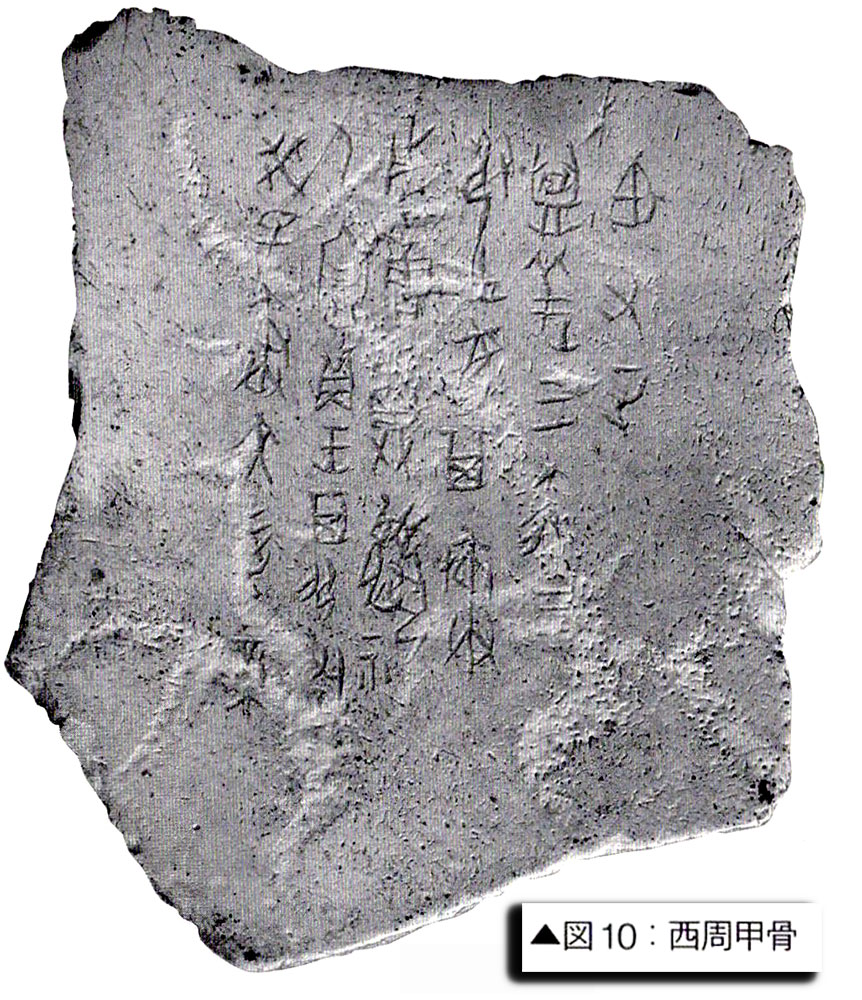

甲骨文はそのほとんどが殷墟遺跡からの出土であり、それゆえに殷王朝に典型的な遺物と考えられているが、これとほ別にほぼ同時期の周の人の手による甲骨文も存在する。西周甲骨と呼ばれる甲骨がそれで、1977年、陝西(せんせい)省岐山(きざん)県鳳雛(ほうすう)村の大型建築遺構から290点ほどの甲骨文が出土した(図10)。

鳳雛村遺跡は周の人々の拠点都市とされる周原遺跡群のなかに位置しており、そのため当地出土の甲骨は周療甲骨とも称される。西周甲骨の多くは小さな破片であり、文の全体的な構成を検討することが難しい。個々の文字も殷墟甲骨文に比べ小さく、甲骨の調整や鑽(さん)や鑿(のみ)の形状にも殷墟卜辞との相違点が見られる。

西周甲骨文には文王・武王といった周王の名が見える一方で、殷王への祭祀が行われたことを記す例もあり、当時の殷王朝と周人の関係を考えるうえで、西周甲骨の整理・解読は今後の重要な課題である。

甲骨文をめぐるもう1つの課題は、その起源である。現在知られている最古の甲骨文は、第1期・武丁期のものであるが、この段階の甲骨文はすでに字形や文章構成の点でかなり成熟しており、中国における出現期の文字とみるには整いすぎていると言えなくもない。このことから、未発見のより古い漢字の先祖が存在すると考える向きもある。実際により古い「新石器時代の文字」とされる報告例もあるが、果たしてそれが甲骨文の祖形なのか、あるいは単なる記号に過ぎないのか、現状ではあまりにも不明な点が多い。出土資料のなかにより古い漢字の存在を見出せるか否かも、甲骨文をめぐる残された課題の1つである。