コンテンツへスキップ

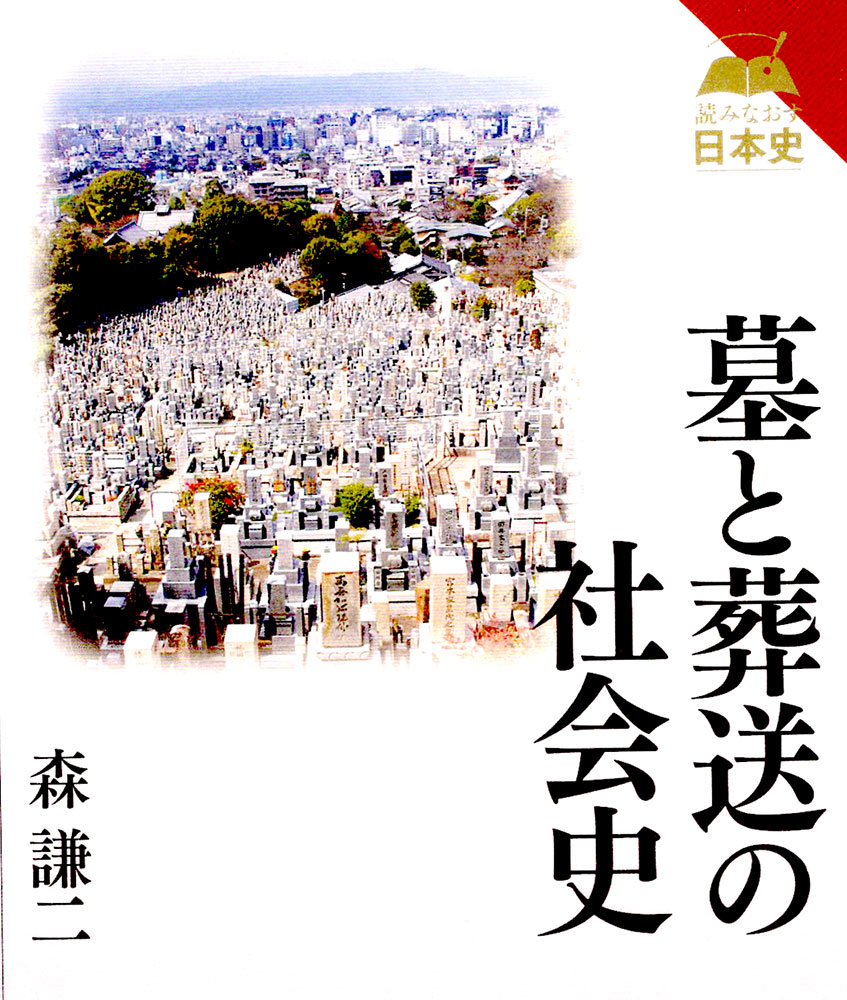

第5章 祖先祭祀と墳墓

■ 明治民法における祖先祭祀と項墓

■ 明治民法における祖先祭祀と項墓

▶︎墓は祖先祭祀の対象か

墓地や墳墓が祖先祭祀の対象であるというのは、自明のことではない。墓地あるいは墳墓が祖先祭祀の対象として子孫によって継承されていくのは、上層階層においても、中世もおそらくは末期になって確立したものであろう。

もちろん、その萌芽はそれ以前にもみることができた。平安時代末期の藤原氏の宇治木幡の墓地のように、墓地が私的に占有され、そこに私的寺院が建立された。また、高野山納骨にみられるように、遺骨についての忌避感覚はしだいに希薄になり、さらに都市空間のなかに墓地が組み込まれるようになってきた。

以上のことを考えあわせるならば、墓地を祖先祭祀の対象として認識する萌芽は平安時代末期に求められるかもしれないが、墓地や墳墓が祖先祭祀の場として代々にわたって継承されていくには、まだしばらくの時間が必要であった。

庶民階層になると、この時期はもっと遅くなるであろう。墓地や墳墓が阻先祭祀の対象として継承される。その継承の担い手となる家が形成されなければならないし、その家の継承が墓地や墳墓の継承と結びつかなければならない。

一般には農民階層における家の形成は、17世紀後半、小農の自立とともになされたといわれる。したがって、墓地や墓が祖先祭祀の対象として継要れるようになるのはこの時期以降のことであり、また家観念の継承あつたとしても、そもそも墳墓や墓地をずっと(祀る)対象としてみなさなかった地域も多かったことを知っておかなければならない。

つまり、墓地や墳墓が祖先祭祀の対象になるのは、ある一定の歴史的段階においてであり、しかもそれは日本社会に普遍的に妥当するものではなかった。

この「墓地や墳墓をずっと〈祀る〉対象としてみなさなかった」ということは、たとえば前に述べた「無墓制」の習俗のなかにみることができる。

「墓制」の習俗は、浄土真宗地帯にみられるもので、壷の焼骨を本山や手次(てつぎ)の寺に納め、ムラの中には墓地や墳墓を設けないというものである。門徒衆は、死者の祭祀を宗教(=浄土真宗)に委ね、少をくとも墓地や墳墓を設けなかった。さらに、死者を供養するという観念が形成されていたとしても、その死者供養が必ずしも家の祖先祭祀と結びつかなかった地域も多い。

これは、宗教意識にかかわる問題であるというより、家族や親族の社会構造に規定された問題である。つまり、家族や親族の多様な社会構造が多様な形態の死者祭祀をつくり出すのである。そこでは、祖先=死者祭祀が必ずしも家によって規定されていない地域も多いのである。

▶︎装置としての家

とはいえ、墳墓や墓地を家が担い、家によって継承されるべきであるという観念ほ、多くの社会で形成されたし、現在に至るまで多かれ少なかれ支配的な観念として維持されている。

このような観念が歴史的な所産であることはすでに述べた通りであるが、もう一つ確認しておかなければならないのは、家の存在は単純に民俗的な事実に還元できるような問題ではないことである。つまり、家はそれぞれの時代の支配体制の末端に位置づけられたものであり、多かれ少なかれ支配権力の統制のもとにおかれてきたということである。

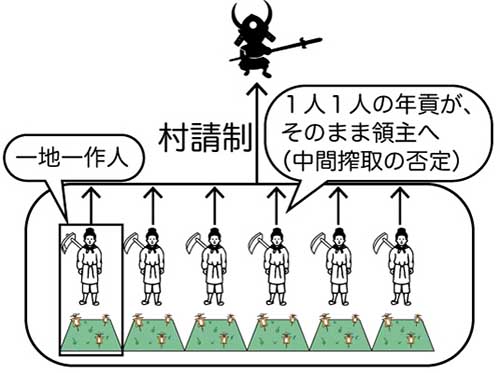

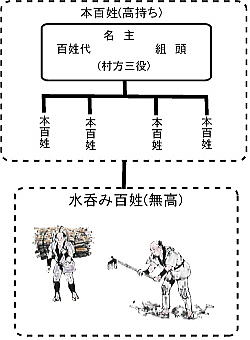

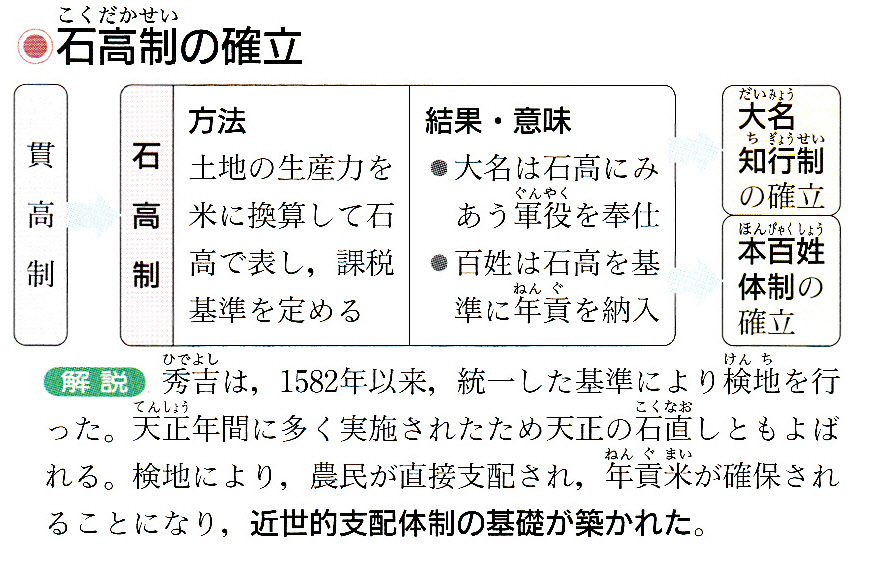

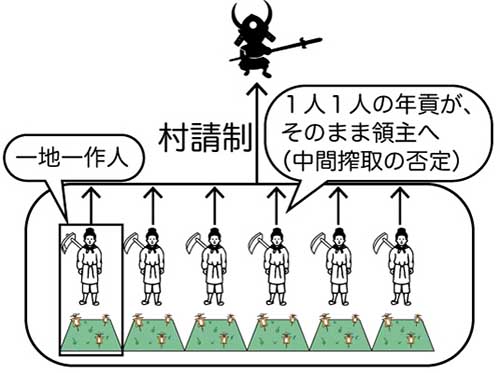

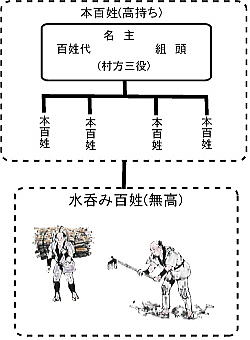

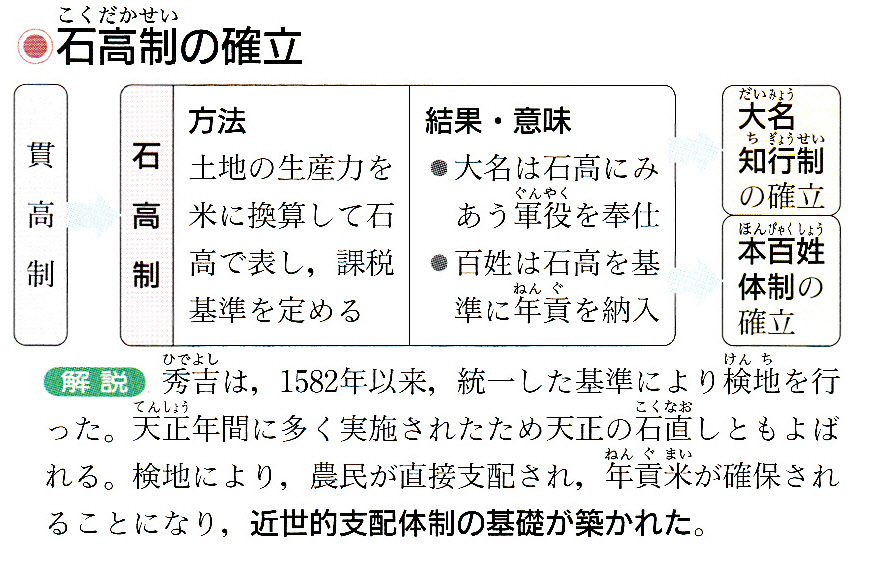

農民階層の家は十七世紀後半に形成されたものであり、家を単位として村が構成された。その家は、村にたいしては、水利や入会地にたいしての権利・義務をもち、領主にたいしては一定の石高を担う農民(=本百姓)として年貢や夫役を負担してきた。つまり、農民階層の家は、幕藩体制の支配原理である「石高制」の末端を担うものとして、その石高を担い、年貢の負担者として、その存続を要求されたのである。

家の継承、すなわち家族の連続性の維持は、支配権力にとってみれば、私的な財産や祭祀の相続のレベルの問題ではなく、末端において石高を担う年貢の負担者の確保にかかわる問題であり、支配の根幹にかかわる問題であった。

家が農業経営の単位であり、年貢の負担者である以上、その家の維持・継承は幕藩体制にかかわる問題であったのである。

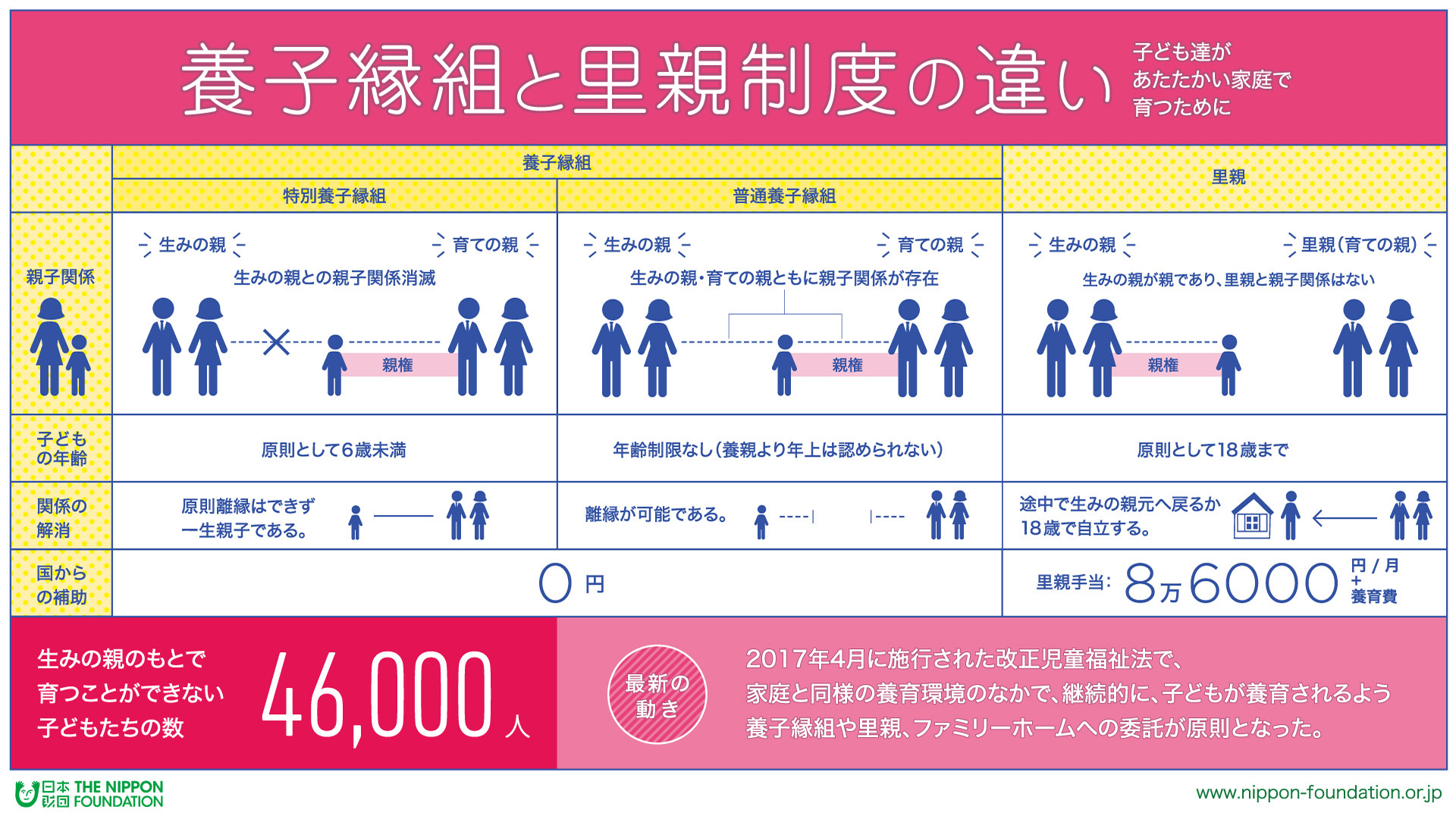

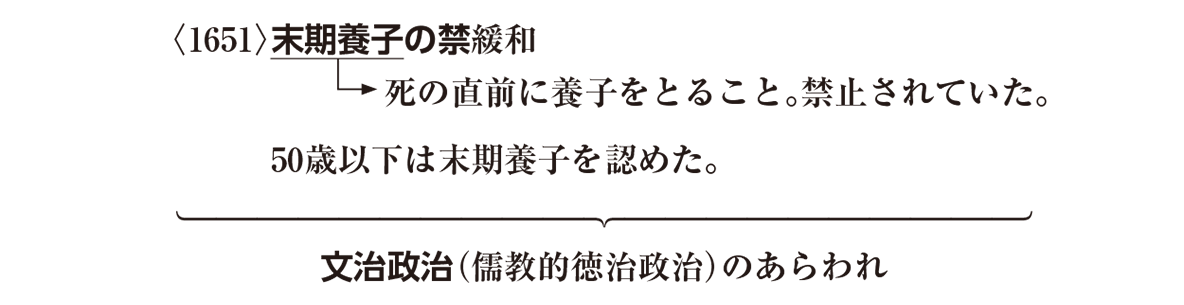

したがって、家の継承者は、一般的には血縁の男子が期待されていたとしても、血縁の男子によって家が継承できないときには、たとえ非血縁者であっても養子をとって、その家を継承させなければならなかった。

村にとっても事情は同じである。村請制のもとで年貢や夫役の負担が村の共同責任のもとにある以上、村を構成する家がどのように継承されるかは重要な問題であった。このような状況のなかで、家を継承するさまざまな装置が用意されることになる。

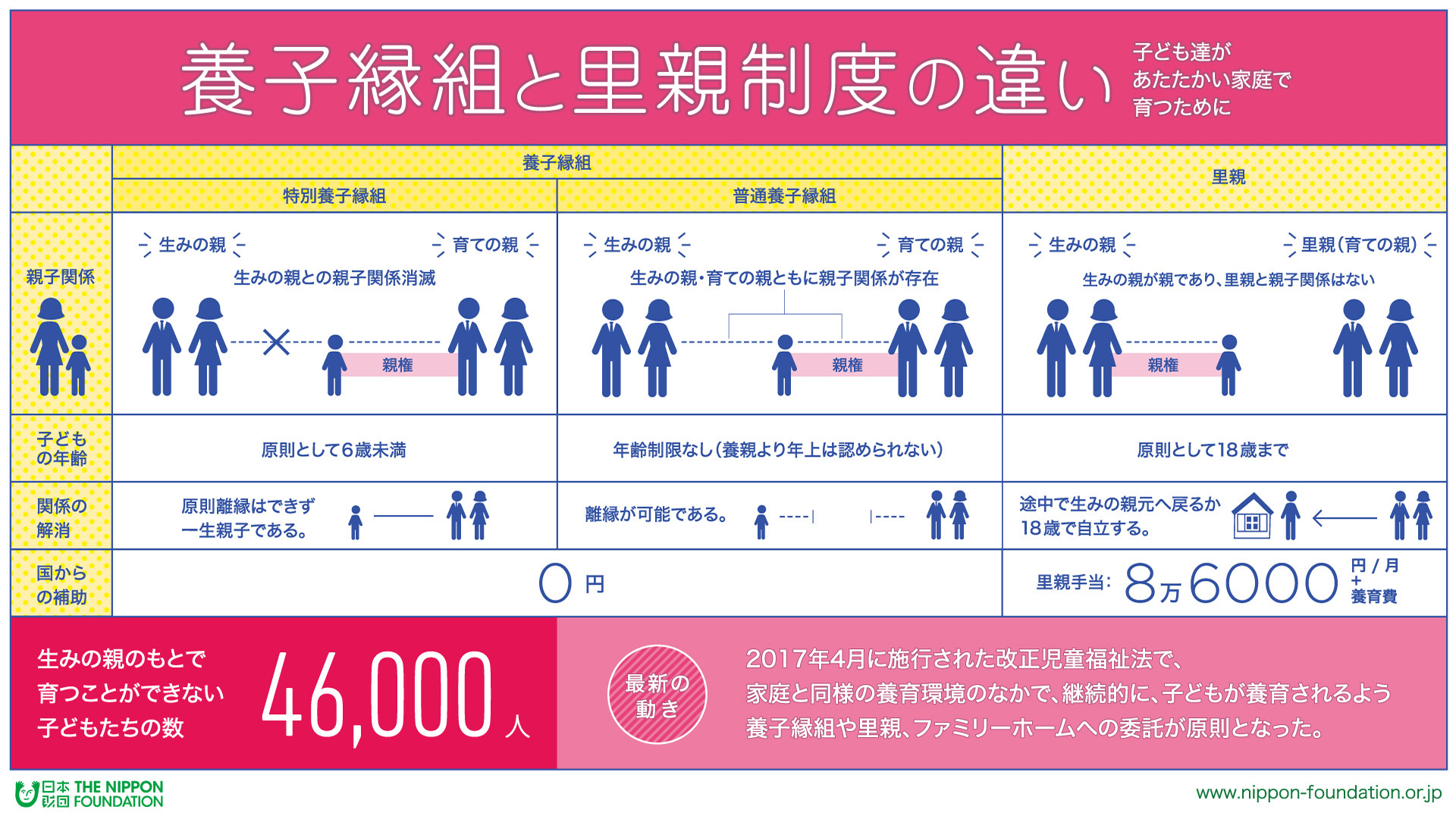

第一は、養子制度である。子供がいない場合に養子をとって、家の継承者を確保することは一般的におこなわれていることである。また、子どもが女子ばかりのときは、女子に婿養子をとり、家の継承を確保する。

第一は、養子制度である。子供がいない場合に養子をとって、家の継承者を確保することは一般的におこなわれていることである。また、子どもが女子ばかりのときは、女子に婿養子をとり、家の継承を確保する。

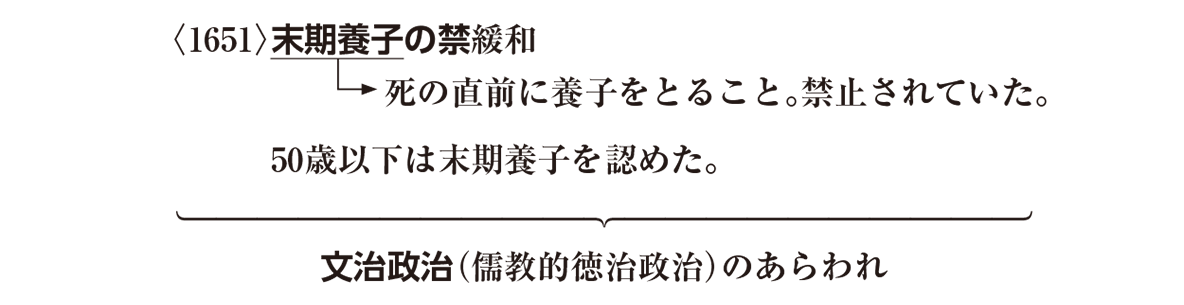

末期養子(まつごようし)は、江戸時代、武家の当主で嗣子のない者が事故・急病などで死に瀕した場合に、家の断絶を防ぐために緊急に縁組された養子のことである。 これは一種の緊急避難措置であり、当主が危篤状態から回復した場合などには、その縁組を当主が取り消すことも可能であった。

この種の家継ぎの養子は、必ずしも血縁者であることを必要とはしなかった。家はまず存続させることが要求されたのであり、養子制度は家の存続のためには不可欠の装置であった。

第二は、「カブツギ」である。カブツギとは家の何らかの事情によって跡継ぎが確保できず絶家になったとき、その家を一時的に村や親族が預かり、適当な機会にそれを再興することである。

どのように家株を誰が引き継ぐかは村の社会構造に規定されているが、一般的にはこのカブツギによってその家に付属する一切の権利・義務、親族関係、そして墳墓も継承するのが普通である。

したがって、家が国家の支配体制の末端を担うものである以上、家の継承にかかわる問題は、単なる民俗レベルの問題を超えて、国家制度にかかわる問題として考えなければならない。

そして、祖先祭祀の観念もまた家の継承を求めるイデオロギーとして構築され、明治国家に至っては、それが「国民道徳」として基礎づけられるのである。

▶︎明治民法における「家」制度

明治民法も、家の継承を求め、家族の連続性を確保しようとする限り、このような装置を採用しなければならなかった。

明治民法は非血縁者であっても絶家の再興を容認したし(明治民法第七百六十二条)、非血縁者が養子となって「家」を継承することを容認した。

明治民法の起草者である穂積陳重(のぶしげ)は、「家は其始めに於ては祖先の祭祀の場なり。戸主は祖先祭祀の祭主にして又祖先の代表者なり。財産は祖先の遺産なり‥婚姻及養子は祭祀承継者を得る為に公認やつ入りせられたる制変なり。相続も祖先祭祀の義務の継承なり(「祭祀と政治法律との関係」穂積陳重・八束進講鐸三一九二九《昭和四》年)と論じ、明治民法における「家」制定は、婚姻・養子・相続制度を含め、祖先祭祀を継続するための法的装置であり、家族の連続性を維持するのは、祖先祭祀を継承しければならないからであるとした。

しかし、「家の継承を求めることと祖先祭祀の継続を求めることは、それが無媒介に結びつくとすれば、矛盾を含むものであったと言わなければならない。なぜならば、祖先祭祀は本来、祖先と子孫の血縁関係を前提とし、同じ祖先から出た同じ血筋の人々によって担われるべきものであるからである。

血縁原理を厳格に適用するとすれば、非血縁者をも養子とすることを容認した養子制度は、祖先祭の原理と矛盾することになる。穂積陳垂が執拗に養子制度を取り上げたのもこの問題にかかわっていた。

「祖先の霊は非血族者の祭を響けず」とする異姓養子(異なった姓をもつ人=父系親族集団に属さない人を養子にすること)の忌避についての議論は、江戸時代の儒学・国学のなかでもおこなわれてきたことであり、賛否両論が展開していた。

また、異姓養子の忌避については、乃木希典(1849年- 1912年)が二人の息子を戦争によって失った後、断固養子の勧告を退けてきたこととも関連して、明治民法施行後においても、議論の対象になってきた問題でもあった。

異姓養子の問題について、穂積は次のように説明した。異姓養子の正否は、養子制進化の時代によってその判断を異にするものであって、家督相続の時代にあっては、家督継承の適材を得ることであれば収養の範囲を同姓に限定する必要はないとし、国家の発展に応じて異姓養子の禁は緩むものであるとした。

さらに、日本は古来同祖国の伝説を有し、皇室を総本家とする一大家族であるのだから、たとえ祭祀の承継が養子をとる唯一の目的であるとしても、異姓不義(異なつた姓の者を養子としないこと。中国漢民族や韓国ではこの原則が支配している)を乱倫として禁止する理由はどこにもない、とするのである。

つまり、穂積は、非血縁者(=養子)による祭祀の承継を、法律の進化と同一民族を基盤とする家族国家論によって正当化したのである。

明治国家がなぜこれほどまでに祖先祭祀に固執しなければならなかったのか。それは、単純に「家の継承」という私的な集団のレベルでの問題ではなく、明治国家の体質、国体にかかわる問題でもあった。

明治天皇制国家は、家の祖先祭祀を基盤として、神社(=氏神祭祀)を媒介とした皇室祭祀を体系化したのである。その意味では、明治国家の家の継承は、幕藩体制のもとにおける家の継承の要求とは異なつた、イデオロギー上の要求に基づくものであった。

家制度が資本主義社会のなかで矛盾にさらされる運命にあったとしても、祖先祭祀のシンボルとして、墳墓は、明治民法のなかに位置づけられていくのである。

▶︎墳墓と家の祖先祭祀

明治民法第九百八十七条は「系譜、祭具及ヒ墳墓ノ所有権ヲ承継スルハ家督相続ノ特権二属ス」と規定した。墳墓の所有権は「家督相続の特権」として「承継」されるのである(法律学では一般に「継承」とは言わずに「承継」という用語慣用としているここの慣例にしたがって祭祀承継」という用語を使用するが、他の場面では一般的な「継承」という表現を用いることにする)

すでに、旧民法においても「系譜、世襲財産、祭具、墓地、商号及ヒ商標ハ家督相続ノ特権ヲ組成ス」(第二百九十四条第二項)として、墓地を家督相続の特権として規定していたが、明治民法では(墓地)を(墳墓)に変えた。

その理由を、明治民法起草者の穂積陳重は、墓地の所有権がその戸主にあるとは限らず、それが寺や公共に属することが多く、戸主はその地権あるいは借地権しかもたない場合もあるとし、「墓地の所有権」とは書けないと説明する。しかし、この墓地の地権あるいは借地権に関しては、「期限があっては甚だ不都合でありますから、これは何かあるいほ特別法が別に出来るかも知れませぬ」と説明をつけ加えている。穂積は当時の墓地の現状認識を比較的正確におこなっていたと思われるが、その墓地観は「墳墓ノ義ハ清浄ノ地二設ケ永遠保存スヘキモノ」とした明治初年の太政官の認識と共通していた。すをわち、彼は、墓地と墳墓を一体のものとしてとらえたうえで、現実には墓地の所有関係が複雑なので、墳墓の所有権の継承を問題にしたにすぎない。

さて、墳墓の継承を家督相続の特権としたことについては、審議委員・奥田義人から反対意見が出される。その内容は、「墳墓をすべて戸主(一家の主人。家長。旧民法で、家の責任者。戸主権を持ち、家族を統率する)が継ぐというのは慣例にも背くので、これは削除した方がよい。墳墓や祭具は、その親から子に継がせるべきであり、何もその戸主が継ぐ必要はない」とするものである。奥田は、「たいてい親のものは子がもつ」ということつまり、親の墳墓や位牌などの祭具は子が継ぐのが慣例であるという考えを示したものであり、親子による祭祀の承継と戸主による祭祀の承継が必ずしも一致するものではないことを主張したのである。

これについて穂積陳重は、次のように回答する。家族が別に墳墓を所有しているときはこの問題にはいらないとしたうえで、ここでいう「墳墓」とは「その家代々の墳墓、前戸主が受け伝えてきたもの」とする。そして、ある墳墓を、分家をするに際して分家のほうに属すると生前に定めることは、墳墓は不融物(売買譲渡ができないもの)ではないから、法の禁止するところではないし、「分家する者の母の位牌、あるいはそういうものを前にその家の先祖の位牌として承けるということが生前にきまっておれば、それは別のことと思います」としている。

この回答で目につくことは、「家督相続の特権」として規定した墳墓は家に伝わる墳墓であり、それとは別に家族員が墳墓を所有する可能性があり、その継承は別の原理に基づいて継承される可能性を示していることである。

奥田や穂積の議論の背景にある墳墓の形態は、個人墓や夫婦墓の形態であり、現在の「家墓(家筋墓・先祖代々受け継がれている、各家単位のお墓のこと)」ではない。奥田が問題としたのは墳墓を一括して家督相続の特権とすることに反対し、穂積は家についている墳墓、おそらくはその家筋において「先祖」を構成する人々(=戸主(家長)の地位にあった人々の墳墓を家督相続の特権として継承することを主張し、他の家族員の墳墓については、この条項の「墳墓」として必ずしも解釈する必要がないことを言ったのであろう。

しかし、穂積はこれを削除することには強く反対する。その理由は、次のようなものである。家督相続というのは血筋を重んじ、先祖の祭りを重んじ、それを継承するということが重要なことであり、これを削除するのであれば家督相続をやめるというところまで踏み込まなくてはならない。もしこの規定が社会上、経済上に大き害があるというのであれば考えなくてはならないが、害なくして益はあると思う、という理由で削除には反対するのである。

この二人の議論を徹底すればするほど、この規定のあいまさが浮き彫りにされてくるであろう。たとえば、もし家督相続によって継承されない墳墓はどのように相続されるのか、その墓地の所有権(あるいは使用権)は誰に属するのか、などである。これらの議論はこの審議では論じられていない。その意味では、この規定の漠然とした性格は、審議委員・横田国臣がこの規定を「実は飾りである」と指摘し、「これは家督相続という一つの飾りで昔の大名杯の色芸槍とか何んとかいうような物で槍でもって戟さをするものではない」と述べたことに象徴される。

しかし、この規定は、立法時における議論を超えて、家制度を支える重要なイデオロギー的な支柱になっていった。明治民法施行後、家ではなく他の家族員に属する墳墓が法的に問題(=裁判)になった例を私は知らない。

さらに、1906(明治39〉年5月10日の判決(盛岡地方裁判所)では、「墳墓即ち墳墓地は、吾人祖先の遺骸の在る処にして、祖先を崇拝し其の祭祀を絶えざるを以て子孫の本分とするは古来の風習」であるとして、「民法第九百八十七条に墳墓の所有権は家督相続の特権と定めたる法の精神とによりてこれを観しば、現時我国の思想、墓地を売買譲渡するが如きは公の秩序善良の風俗に反するもの」と述べる。墓地や墳墓は祭祀財産として特殊な意味づけを与えられるのである。

と同時に、この頃になってくると、墳墓の形態にも変化がみられるようになる。墓地を簡単に広げることができなくなり、また、都市部における土葬の制限が急速に火葬を普及させることになるなどであるここの二つの条件に規定されながら、家墓(=家筋墓)が増加してくる。この家墓の普及は、墳墓の継承を家督相続の特権とすることに、事実として説得力を与えた。なぜならば、家墓の形態が、墳墓の分割の可能性を事実上否定したからである。

Top

■ 明治民法における祖先祭祀と項墓

■ 明治民法における祖先祭祀と項墓

第一は、養子制度である。子供がいない場合に養子をとって、家の継承者を確保することは一般的におこなわれていることである。また、子どもが女子ばかりのときは、女子に婿養子をとり、家の継承を確保する。

第一は、養子制度である。子供がいない場合に養子をとって、家の継承者を確保することは一般的におこなわれていることである。また、子どもが女子ばかりのときは、女子に婿養子をとり、家の継承を確保する。