■神仏習合美術に関する覚書

■神仏習合美術に関する覚書

谷口耕生

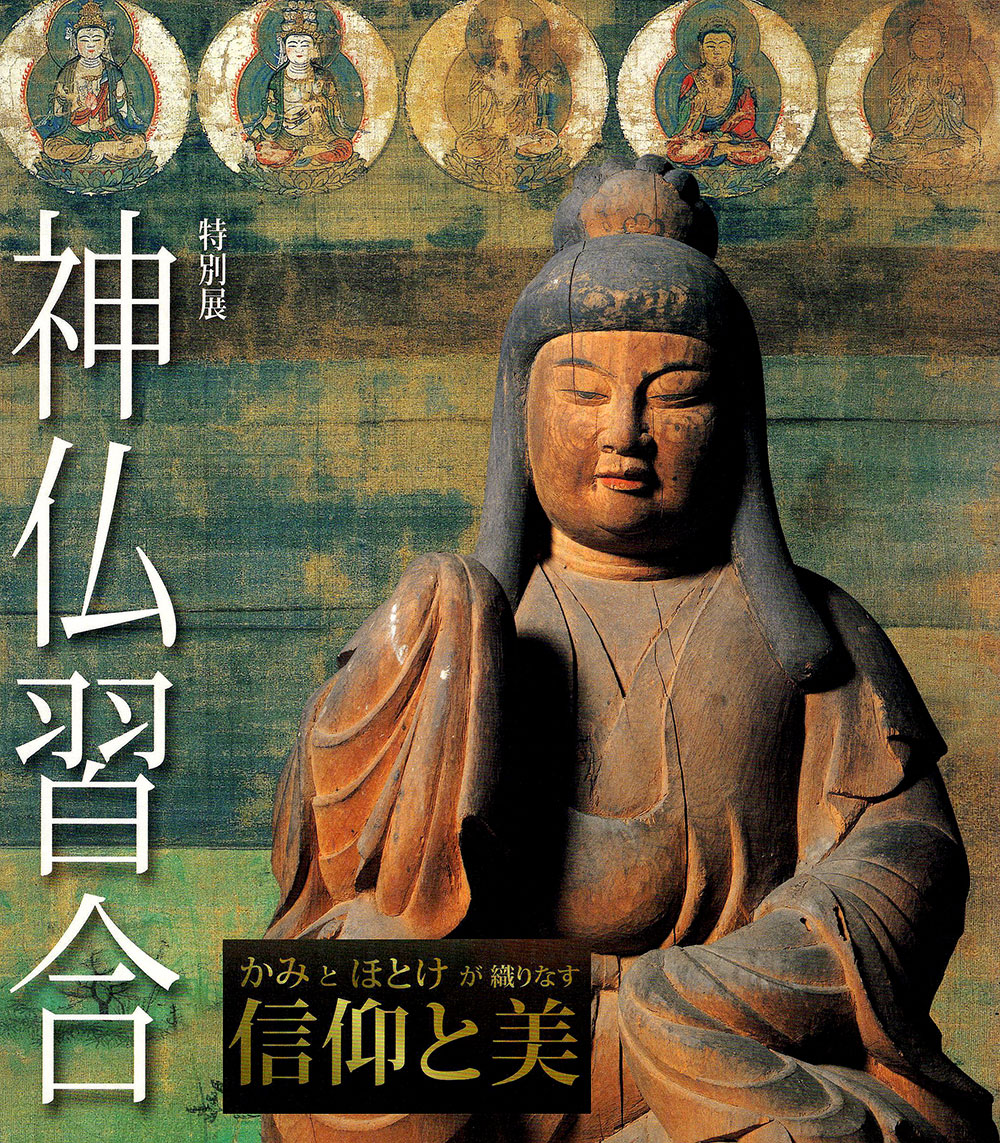

慶事や法事、祈願など、事あるごとに神社や寺院に参拝する日本人は多い。こうした「神さま仏さま」どちらにも祈るという日本人の宗教感覚は、江戸時代まで日本各地に根付いていた「神仏習合」という信仰形態が育んだものと言っていい。現代の日本人にとって、神社の中に寺院があったり、逆に寺院の鎮守として神社が附属していたり、ましてや神社に寺院の僧侶が参拝して読経をあげるという姿はなかなか想像しにくいものがあるが、江戸時代まではむしろそうした状態がごく当たり前に続いてきた。こうした「神仏習合」を背景に生み出された宗教美術の多くは、威厳に満ちながらも、単独の信仰では見ることのできない豊かさや寛容さをもっているのである。

奈良国立博物館ではすでに「神仏習合」の美術をテーマとして、昭和37年(1962)に特別展「神仏融合美術」を開催している。しかし近年、日本の神祇信仰に対する関心の高まりとともに、地元の神社に関わる神仏習合の美術をテーマとした展覧会が各地の美術館・博物館で開催され、考古学、歴史学、国文学、美術史学など各分野の研究者による新出資料の紹介も相次ぐようになった。このような成果を踏まえつつ、同時代において神社や地域を越えて共有された神仏習合のあり方に光を当て、数多くの造形遺品とともに、古代から中世末期までのおおよその歴史的な流れに意を配りながら構成したものである。

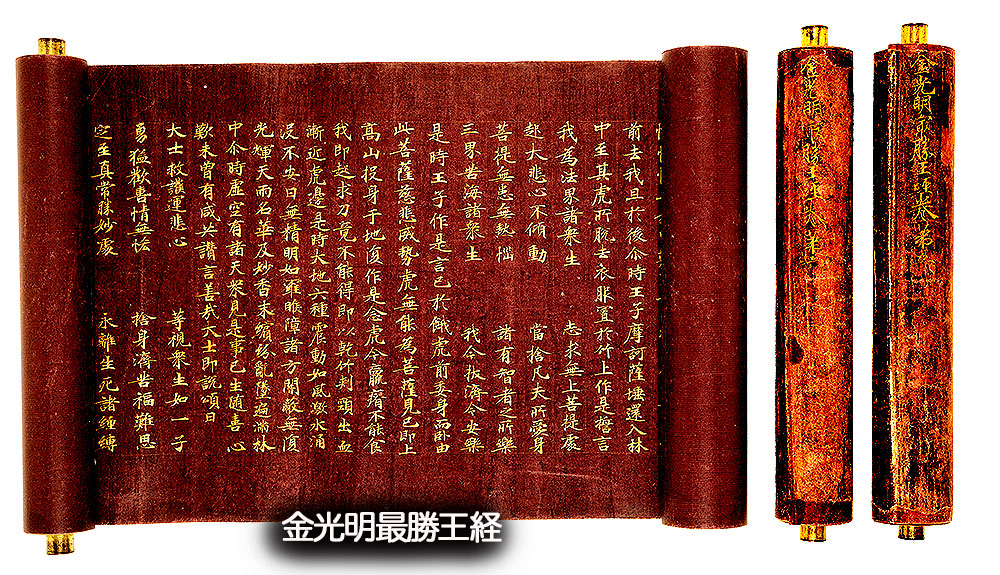

本稿では主に、神仏習合の重要な端緒となつた神宮寺成立期と、日本における神仏習合の最終的に完成した姿といえる本地垂迹(ほんじすいじゃく)説の成立期を中心に取り上げ、わが国における神仏習合の歴史と美術の特色についておおよその見通しを述べてみたい。

本地垂迹(ほんじすいじゃく)とは、仏教が興隆した時代に発生した神仏習合思想の一つで、日本の八百万の神々は、実は様々な仏(菩薩や天部なども含む)が化身として日本の地に現れた権現(ごんげん)であるとする考えである。

▶︎神仏習合前史

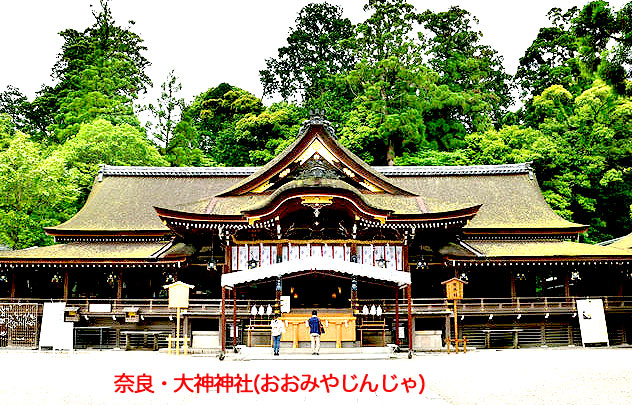

わが国では太古より、生活の程となる大いなる恵みを与えてくれる一方、時として甚大な災害をも引き起こすあらゆる自然現象の中に、人知を超えた偉大な力を見いだし、これを神と呼んで畏怖・崇拝してきた。本来目に見えない霊的な存在と考えられた神は、木や岩、山、河などの自然物に宿るものとされ、特に人びとの目を引く秀麗な姿の山や、人を威圧するような巨大な岩は、神の依代(よりしろ)として崇められ、祭祀の対象とされたのである。大神神社(おおみわじんじゃ)の神体山として神奈備山の美称に相応しい山容を現在も誇る三輪山【下図右】は、弥生時代から神の住む山として信仰され、その山頂や山麓からは多くの磐座祭祀の遺跡が発見されている。

こうした特定の土地に結びついた神々に対する祭祀は、その地域の首長を中心に行われ、共同体を結束させるための重要な支柱となつていたと考えられる。現在でも全国津々浦々に神社があり、そこで行われる祭りがその地域の精神的支柱になっている場合が多い。このように、在地の神々に対する信仰は、現在に至るまで長らく日本人の宗教観念の基層を形成してきたと言っても過言ではない。

さて、わが国に仏教が伝来したのは六世紀前後と考えられるが、それ以前の古墳時代には、文様などの形ですでに仏像の姿が日本人の目に触れていたことが三角縁三仏三獣鏡(上図)の存在からうかがえる。ここでは中国の神仙(仙人また神仙、真人、仙女は、中国本来の神々や修行後、神に近い存在になった者たちの総称)とともに頭光(頭部の後ろにある円光)を持った如来形が表されており、この鏡の原型が成立した中国において、仏教の尊格が中国の神々の信仰体系のなかに取り込まれながら受け入れられていた状況うかがわせる資料として興味深い。

古代中国は日本と同じように多くの神々がいる多神教。時代が下がるにしたがって、道教の要素、儒教の要素、その他土着の神々など多くのものが取り込まれていく。また、日本と同じように人が死後になって神として崇められる。

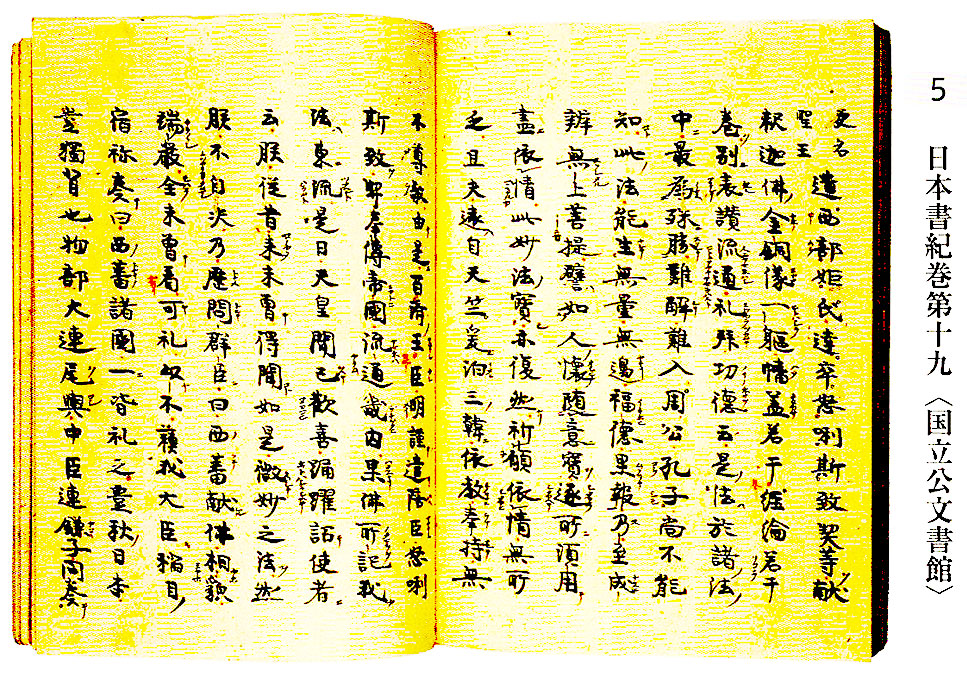

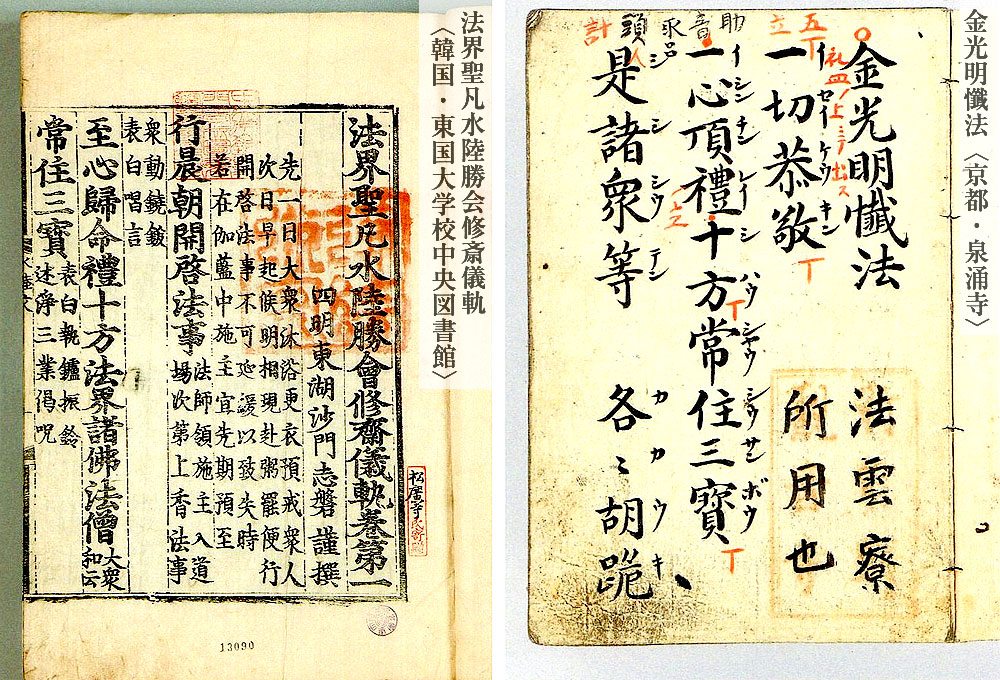

日本人も仏教伝来の当初は仏を神と同列にみなしていたようで、仏教公伝を伝える『日本書紀』巻第十九(下図左) 欽明天皇13年(552)条によれば、百済の聖明王が使いをつかわして「釈迦仏金銅像一軀・幡蓋若干・経論若干巻」を奉ったところ、人びとは仏を「蕃神(あだしくのかみ)」すなわち外国の神と呼んだという。

この記事で注目しておきたいのは、仏教が、伝来の当初から神々への信仰と密接に関連づけて受け入れられていることであり、ことに仏像を神の姿と見る観念は、神仏習合が本格的に進展していく奈良時代以降も基本的に受け継がれていったと考えられるのである。あるいは、日本人が初めて受け入れた仏像は、すでに大陸において神仏習合の洗礼を受けていたものがそのまま伝わったとみなすこともできるかもしれない。

仏教の受け入れをめぐつては、推進派の蘇我氏と、反対派の物部氏の対立などを生んだが、蘇我馬子による飛鳥寺や聖徳太子による法隆寺の建立に象徴されるように、国家の主導によって次第に定着していくことになる。そして渡来憎がもたらした最新の知識によって仏教教学への理解も深まっていく中、神々を仏教経典に説かれる世界観の中で位置づけるという試みも行われていった。飛鳥石神遺跡出土の須弥山石(下図)は、そうした状況下で生み出された巨大モニュメントとして注目すべき存在である。

石神遺跡(上図右・動画)は、飛鳥寺の西北隅に隣接する7世紀半ばの斉明朝(斉明天皇/舒明天皇の皇后で、天智天皇・間人皇女(孝徳天皇の皇后)・天武天皇の母)の遺構とみられ、このうち須弥山石が出土したとされる一角は、『日本書紀』斉明天皇3年(657)7月辛丑条などに見える須弥山(しゅみせん)の園地に相当すると考えられる。

この園地は、仏教経典において世界の中心にそびえると説かれる須弥山(しゅみせん)をかたどったこの巨大構築物を中心に、仏教の世界観を具現化した聖域なしていたと考えられ、ここで蝦夷や隼人(はやと・古代日本において、阿多・大隅(現在の鹿児島県本土部分)に居住した人々)などの夷狄(いてき・未開の民。外国人)が天皇に服属することを誓約するための儀礼がたびたび行われたという。

朝貢してきた夷狄(いてき・野蛮人・外国人)の服属儀礼は、中央集権国家の建設を進める朝廷にとって極めて重要な意味を持っており、その儀札内容は神々の前での誓約を伴う神聖なものだった。例えば、天武・持続朝には飛鳥寺の西にある神聖な槻木(つきのき・ケヤキの木)の下が服属儀礼の場になったことが知られ、また『日本書紀』敏達天皇十年(581)閏二月条によれば、蝦夷は泊瀬川に下りて潔斎を行った後、神山である「三諸山」すなわち三輪山に向かって服属を誓約し、その誓約に違った場合には天地の諸神や天皇霊(天皇が持っているとされる霊的な威力)によって罰せられることを宣言したという。このような儀式を須弥山石の前で行ったことの意義を考えてみよう。

そもそも須弥山(しゅみせん)は、山頂に帝釈天を筆頭とする三十三天、中腹には四天王という、仏教において天部に位置づけられたインドの神々が住むとされる聖山である。しかし、それをかたどった須弥山石の前で行われた誓約は、インドの神々に対してではなく、三輪の神などあくまで在地に神々だったろう。ここには、神仏習合の展開の中で一貫してみられる日本の神々の位置づけ、すなわち

①神々を仏教の天部と同じ位相で捉える、

②神は誓約の場に勧請されてそれを監視する、

という二点がすでに明確に現れている点で大変興味深い。

▶︎神宮寺の成立

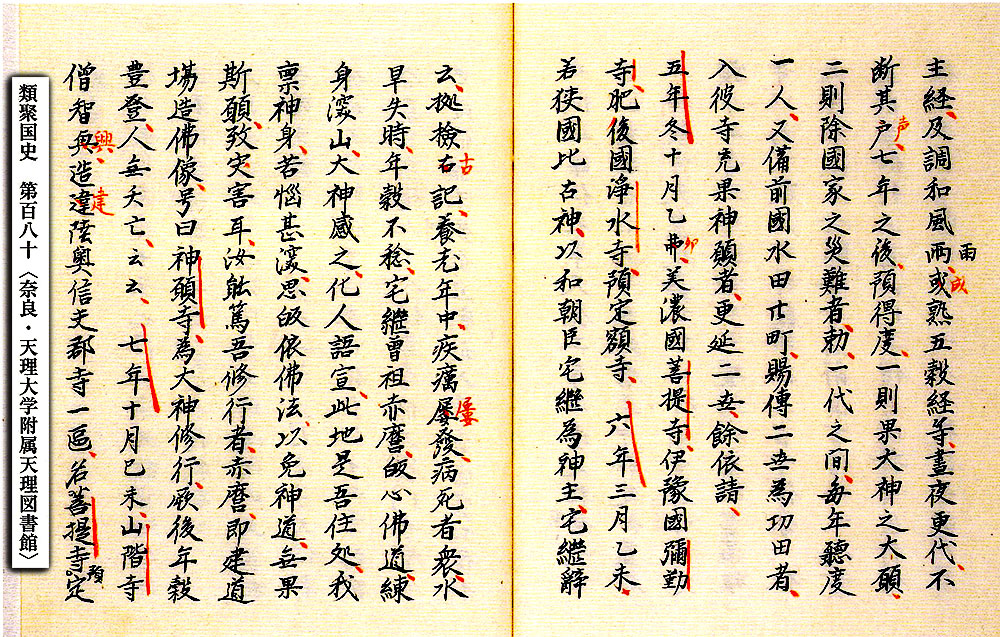

飛鳥時代にすでにその萌芽が見られた神仏習合は、奈良時代に大きく開花することになる。この時期の神仏習合の様相を最もよく伝えるのが、各地に建立された「神宮寺」の存在である。神宮寺は神社に附属する寺院のことで、奈良時代には気比神宮寺や若狭比古神願寺、宇佐八幡弥勤寺などの存在が確認できる。中でも伊勢国のを多度神宮寺については、『多度神宮寺伽藍縁起井資財帳』7(以下、『多度神宮寺資財帳』)という現存唯一の奈良時代にさかのぼる縁起資財帳の存在によって、その実態を具体的にうかがい知ることができる点で極めて重要である。

『多度神宮寺資財帳』によれば、天平宝字7年(763)、満願禅師が多度神社の東に道場を建立し、丈六の阿弥陀如来像を安置して居住していたところ、神が託宣(神が人に憑 (

「我は多度の神である。長い間罪業を重ねてきたため、神道の報いを受けてきたが、願わくは永く神の身を離れるために、三宝に帰依したい。」

この託宣(神が人にのり移ったり夢に現れたりして意思を告げること)を受けた満願は、神体山の南辺を伐採して小堂と「神御像」を造立し、以後、多度大菩薩と称したという。その後、在地の豪族たちの施入によって銅鐘や鐘楼をはじめとする伽藍の整備が進められ、大僧都(だいそうず・僧綱の一で、僧都の最上位)賢璟(けんきょう)によって三重塔が造立されたというのである。

さて、『多度神宮寺資財帳』は、これまでも神仏習合を語るうえで欠かすことのできない史料として、数多くの研究者によってさまざまな角度から考察が加えられてきた。ここでは差しあたり、満願が造立した「神御像」とは何か、という問題に焦点を絞って考えてみたい。この点については従来、神の姿を具体的に表した像、すなわち「神像」の初見史料としての観点から、彫刻史を中心に関心が払われてきた重要な箇所である。

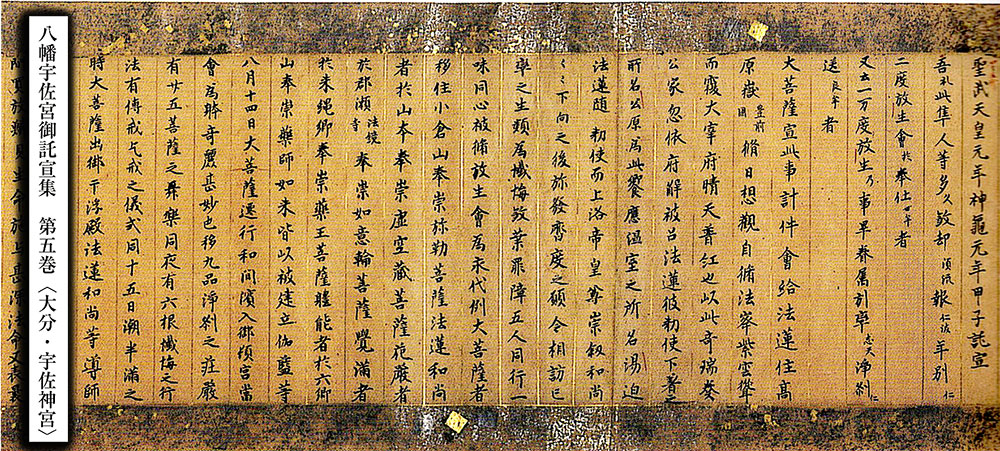

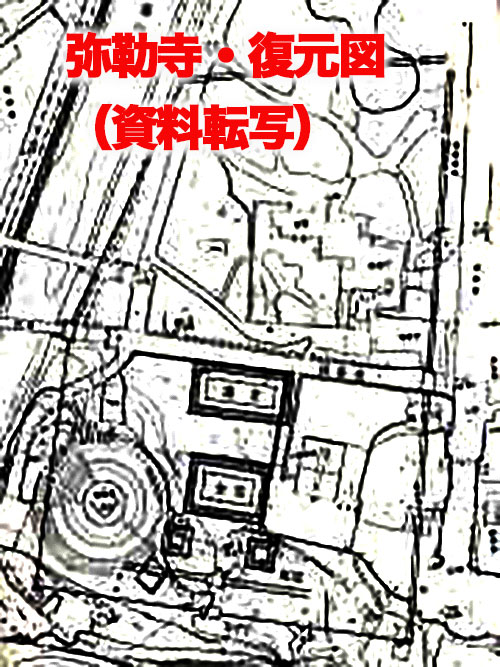

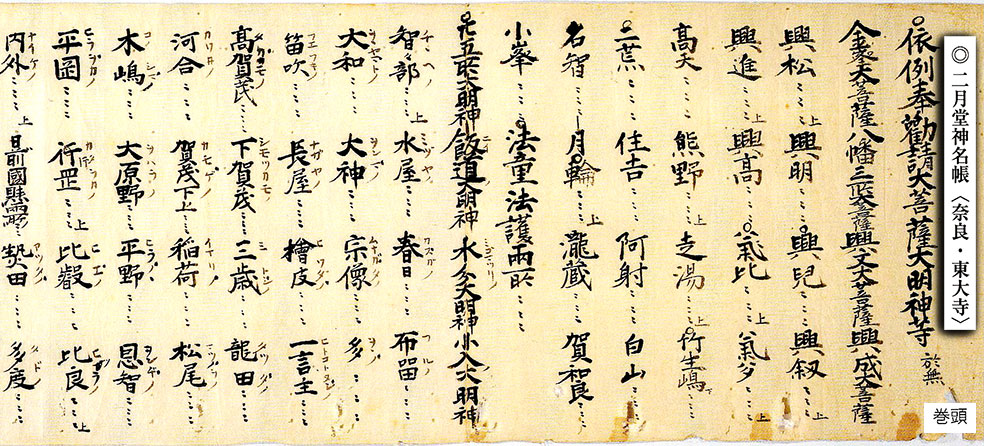

そこで注目したいのが、奈良時代の神仏習合を常に先頭に立って推進した八幡神の動向である。八幡神はもともと豊前国(ぶぜんのくに・現在の大分県)宇佐(うさ)地方の神だったが、大隅国(鹿児島県)の隼人の反乱を鎮圧するなどして中央の注目するところとなり、国家鎮護の神として篤く信仰されるようになった。天平勝宝元年(749)に東大寺大仏造立を助力し、その後に「八幡大菩薩」という称号を得るなど、八幡神は中央に進出する以前にすでに神仏習合を成し遂げており、その後も八幡神を中心に神仏習合が展開することになるのである。八幡神がこうした神仏習合を推し進める切っ掛けになったのが、宇佐八幡宮の最も重要な神事とされた放生会(ほうじょうえ)の成立と、それに伴って建立された神宮寺である弥勤寺の存在だった。

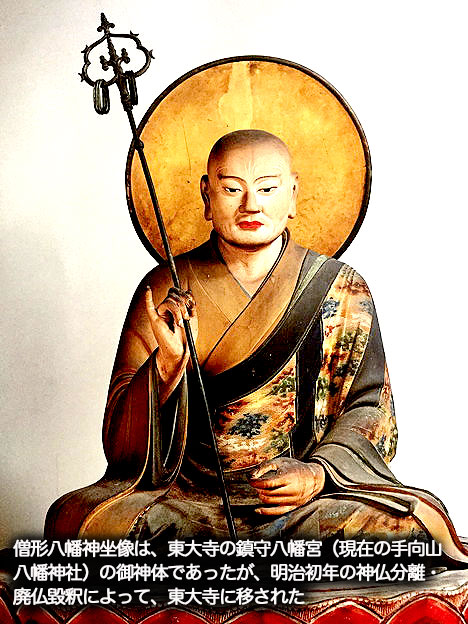

東大寺の大仏を建造中の天平勝宝元年(749年)、宇佐八幡の禰宜の尼が上京して八幡神が大仏建造に協力しようと託宣したと伝えたと記録にあり、早くから仏教と習合していたことがわかる。天応元年(781年)朝廷は宇佐八幡に鎮護国家・仏教守護の神として八幡大菩薩(はちまんだいぼさつ)の神号を贈った。これにより、全国の寺の鎮守神として八幡神が勧請されるようになり、八幡神が全国に広まることとなった。後に、本地垂迹(ほんじすいじゃく・仏教が興隆した時代に発生した神仏習合思想の一つで、日本の八百万の神々は、実は様々な仏(菩薩や天部なども含む)が化身として日本の地に現れた権現(ごんげん)であるとする考えである)においては阿弥陀如来が八幡神の本地仏とされた。一方、日蓮は阿弥陀如来説を否定し八幡大菩薩の本地を釈迦牟尼仏としている。平安時代以降、清和源氏、桓武平氏等の武士の尊崇をあつめて全国に八幡神社が勧請されたが、本地垂迹思想が広まると、僧形で表されるようになり、これを「僧形八幡神(そうぎょうはちまんしん)」という。

.jpg)