■表現の不自由・それ以前 ・・小早川秋聲、山下菊二、大浦信行の<2019年>をめぐって

この夏の終わりに東京の京橋から日本橋にかけて開かれた二つの個展を見て歩くのは、複雑な感嘆と深い失意を伴うものだった。会場はいずれも美術館ではなく画廊で、ひとつは加島美術で開かれた小早川秋聲の非常に珍しいまとまった規模の展覧会だ。生前に画商を通さなかったらしく、小早川の絵を見る機会は今でもたいへん限られており、個展となると関東圏では初めてのことだという。しかも今回の展示は、戦時中に描かれた小早川の代表作「國之楯」(1944年)を中心に据えている。この絵はもと陸軍からの委嘱で描かれたが、当時の軍部には日本人兵士の戦死者を描いてはならないという不文律があり、受け取りを拒まれたという来歴を持つ。現在の所蔵(日南町美術館からの寄託)が京都霊山護国神社となっているのも、単なる戦争画というより、絵画として国に拒まれたのであればなおさら、せめて英霊の図として後に伝えようと配慮したからかもしれない。私が思うのは、果たしてこれは国家による表現への検閲であり、表現の自由への侵害だったのか、ということだ。

むろん、この問いは歴史上の「遠近を抱えて」捻じ曲がっている。検閲の禁止や表現の自由は、言うまでもなく日本が先の戦争に負けた結果として成立した日本国憲法に基づく権利を下敷きにしている。戦中はむしろ、国家による表現への検閲は公然とまかり通った。そんな当たり前のことを知りながら、あえて今ここでそのように問うのは、ひとつには、小早川の絵が、表現の自由への取り締まりによってかつて禁じられてきた絵とは、どこまでも異質なものだったからだ。私たちが通常、戦中に制作や発表を断念せざるをえなかった絵を思い浮かべるとき、決まってそれは抽象絵画やシュルレアリスムのように、先進的で自由な表現と決まっている。ところが、小早川の絵はまったくそのような代物ではない。それどころか、受け取り方によっては、軍部から喝采さえされそうな絵である。そんな絵が検閲に遭うというのは、いったいどういうことなのか。それがひとつ。もうひとつは、かつて国からの受け取りを拒まれ、歴史的な不名誉を余儀なくされた小早川のこの絵が・・・今ようやく誰もが見ることができ、広く知られることになった・・・それがいったいなぜ<2019年>だったのか。それが、この絵をめぐるかつての状況が、はたして検閲と呼べるものであったのかどうかとあえて問う、二つめの背景である。

この展覧会は、会期こそ短いながら大きな話題となり、NHKの「日曜美術館」でも特集が組まれた。私が訪ねたのはその直後のことだったが、混むのが嫌で午前10時の開場に合わせて足を運んだものの、すでに会場は来場者がひっきりなしにやって来る状態だった。皆、会場の突き当たりにある「國之楯」が目当てのようで、一様に歩を進めては絵を囲み、熱心に画面を見入っている。視線に促されて目をやると、軍服のまま息絶え、両手を胸のところでひっしと結び、顔面を日の丸の寄せ書きで覆われているこの絵は、いわゆる戦争記録画にしては、作者による主観的な演出が大きく働いていて「記録」とは到底言えず、陸軍が受け取りを拒んだというのには、戦死者を見ることで国民の厭戦(えんせん)気分を煽るというだけでなく、そのあたりの描き方にも理由があったのかもしれない。逆に小早川としては、軍が望んだ記録的なリアリズムの点で、洋画に比べ圧倒的な劣勢にあった日本画でしか描けない新しいタイプの戦争画へと、果敢に挑んだ結果だったように思う。しかし、ついにそれは認められなかった。

だが、時が過ぎて私たちがこの絵の前に立つとき、戦時下の軍部による判断に逆らうかのように、むしろ強い国威発揚の力があるように感じるのだ。それは、この絵を見るために画廊へと足を運び、一心に画面を見つめる者の表情にも、多かれ少なかれ窺うことができる。事実、この絵から、戦争は嫌だ、と感じる者がどれだけいるだろう。むしろ、国のための「楯」となり、身を挺して「英霊」となった一人の名もなき軍人に、深い尊敬の念を抱くというのが本当のところではないだろうか。だが、かつて陸軍はそのような情感性をこそ拒んでこの絵を受け取らなかった。戦中と戦後とで、同じ絵への見方が180度変わってしまっている。まるで、戦中(国威発揚)と戦後(厭戦)の今とで、いつのまにか受け入れ方が反転してしまったかのようだ。いったい、私たちの絵の見方に今、なにが起きつつあるのだろうか。

もう少し眺めていたい気もしたが、お昼を前に立て混んできた画廊をあとにして、私はいったん中央通りに出て次に日本橋方面へと向かった。途中、2020年のオープンを控える旧ブリヂストン美術館、名称改めアーティゾン美術館の入る眩しいくらいまっさらな超高層ビルが右手に見えてくる。その手前には、やはり新築のための取り壊し前の社屋の一部を会場とし、数日後に迫った公開を控えて準備もたけなわの「TOKYO 2021 un/real engine ・・・慰霊のエンジニアリング」展(キュレーション=黒瀬陽平)の様子が、通りに面した戸田建設ビルの大きなウインドーからうかがえる。ここでも、やはり慰霊なのか。しかし、いったい誰を? そんなことを思いながら歩き急いだのは、その先の交差点を東京駅の方に向けて左に折れた小路に位置する日本画廊での「山下菊二展」へと気が焦っていたからだ。

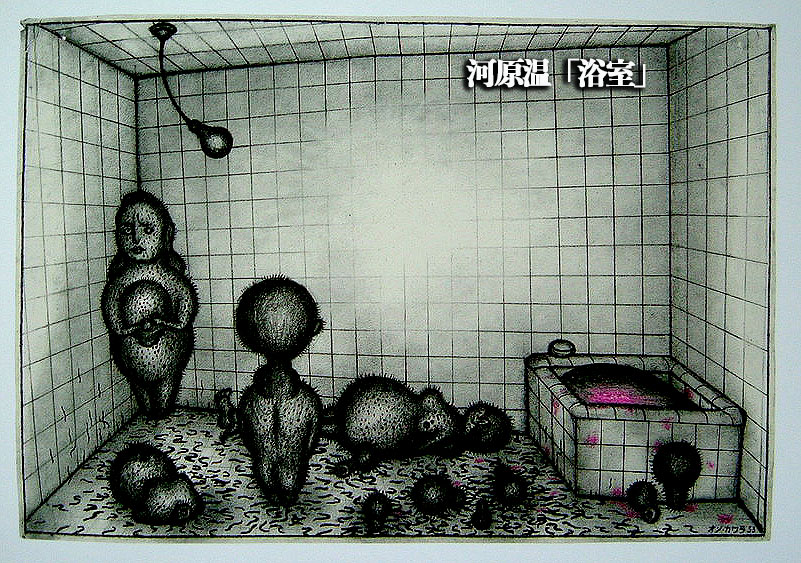

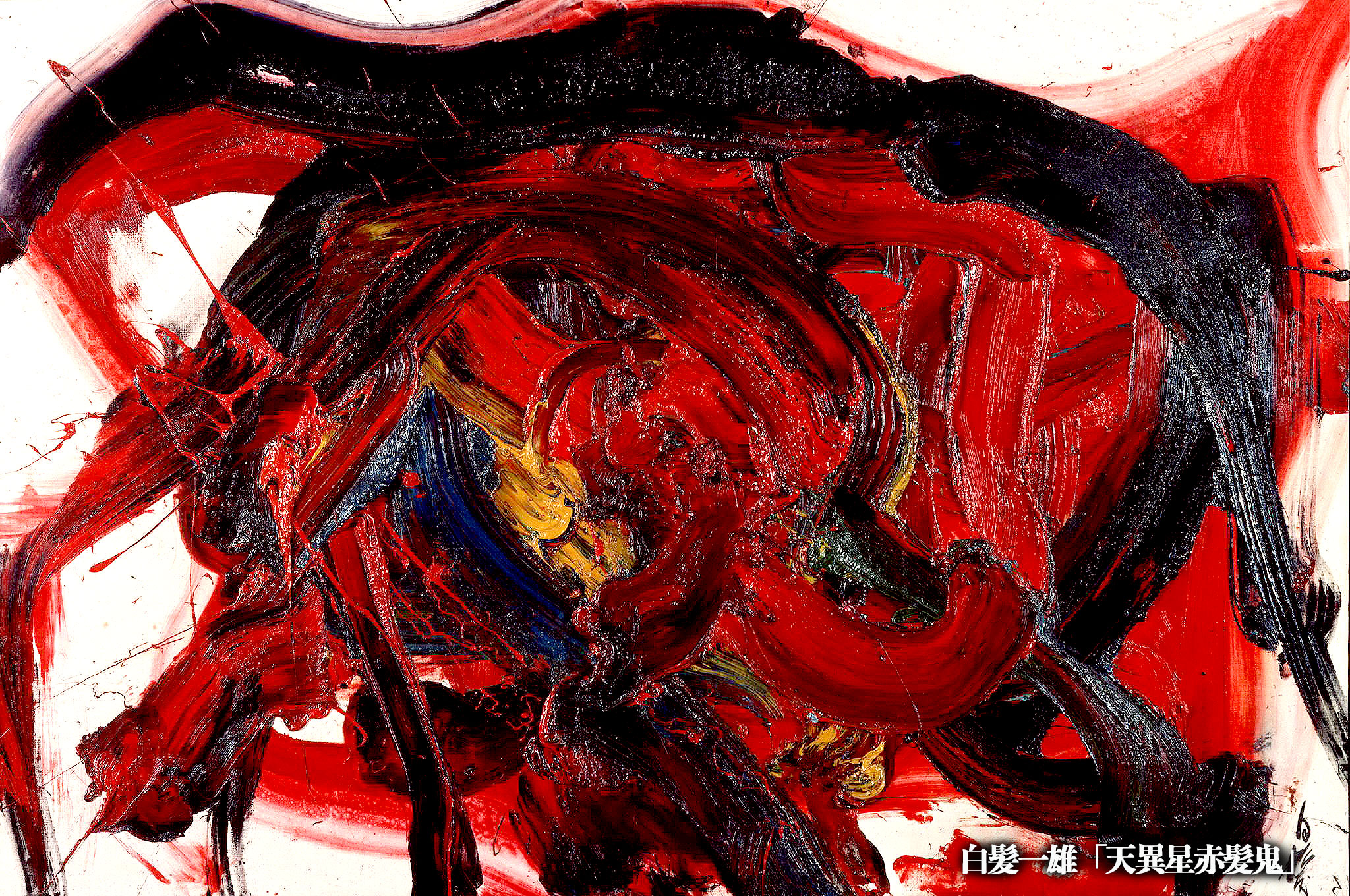

考えてみると、小早川と山下、この二人が同時期にメモリアルな(と言ってよい)個展を徒歩圏で開いていたのには、必ずしも偶然とは言えない時代の符号があったように思う。というのも、この展示になんとしても行かねばと思い立ったのは、日本画廊のホームページに、「今年、2019年は彼の“生誕100周年”にあたります。『新ニッポン物語』『生活戦線』等の代表作品から、これまであまり展示する機会の無かった油彩作品も展示しております」とあるのを見つけたからだ。そのとき、私は目を疑った。かつて作家の野間宏は山下を「戦後の洋画家十名のうち上位」に数え、最大限の賛辞を寄せていたが、2019年になってもそのことに否定の余地はまったくない。というより、戦後美術の問題を共有する者にしてみれば、まったく自明のことではないか。少し前の話になるが、1993年2月に『芸術新潮』が誌面で美術評論家や学芸員を対象に行った「特集・アンケート 戦後美術ベストテン! 1945–1993」でも、山下の「あけぼの村物語」(1953年)は第7位に選ばれている(ちなみに1位から6位までは以下の通り。1・河原温「浴室」シリーズ、2・三木富雄「耳」、3・河原温「日付絵画」シリーズ、4・関根伸夫「位相-大地」、5・白髪一雄「天異星赤髪鬼」、鶴岡政男「重い手」。山下の同作は荒川修作、斎藤義重、李禹煥らと並んで7位)。

*同作は2019年10月20日まで東京国立近代美術館「MOMATコレクション」展にて展示中。また同展の次回会期(11月1日–2月2日)においても展示予定となっている。そのような画家の生誕100周年というまさしくメモリアルな(慰霊の?)年に、国公立の美術館でまとまった規模の回顧展が皆無なのはなぜなのか。

今回、小さな画廊の壁に揃って並べられている「新ニッポン物語」(1954年)や「生活戦線」(1955年)といった戦後日本の美術を語るうえで絶対に欠かすことができない絵が、今なお美術館の収蔵となっていないのには、なにか理由があるのだろうか。これらと並ぶルポルタージュ絵画最大の先の問題作「あけぼの村物語」が東京国立近代美術館の収蔵となったのは、驚くべきことに2014年のことだ。日本画廊での今回の企画は山下の往年の傑作が綺羅星(きらぼし)のごとく並ぶ目眩(めまい)がするような展示であったが、率直に言って山下の生誕100周年にふさわしいのは、この小さな画廊空間だけなのだろうか。もっとはるかに多くの人が山下の絵を見て、今日あるべき論議を交わす機会を作ろうと企画する美術館はどこにもなかったのか。

たとえば、徳島県立近代美術館はどうなのだろう。山下の生地にあたり、1996年に三木多聞が館長だった折には没後10年を記念してまとまった展覧会が開かれ、同じ年のうちに神奈川県立近代美術館、宮城県美術館、板橋区立美術館へと全国巡回している。そのカタログの冒頭に山下菊二展実行委員会の名義で寄せられている挨拶文の書き出しには「残された仕事には重要なものが多数あり、今や欠くことのできない戦後史の証言になっていると言うことができます。作品を見ながら、時代の声に耳をすまし、われわれ自身の居ずまいを正してみる必要があるかもしれません」とある。これはまさに現在の私たちに向けられている言葉として読める。没後10年からわずか23年でそのような機運は消し飛び、山下の評価は地に落ちてしまったのだろうか。

ひょっとしたら、来年あたりを目して密かに企画が進んでいるのではないのか。気になった私は画廊の方に尋ねてみたが、そのような話は聞いていないという。出版にまつわる企画が動いている気配もないようだ。いったいいつのまに、山下菊二は、すっかり忘れられた作家になってしまったのだろう。

ひとけがない山下の傑作が並ぶ展示場を独占して、だからこそ私はひどく不安な気持ちになった。そもそも、この展覧会のインフォメーション自体を、ほとんど見かけない。私がここにたどり着くことができたのも、誰かがソーシャル・メディアで日本画廊の入り口に出された会期情報を写真で投稿してくれたからだ。ウェブに主軸を置くようになり、注目に値する企画を網羅するようになった『ウェブ版美術手帖』や、この『ART iT』でも取り上げられていない。ましてやNHKの「日曜美術館」で特集が組まれることはない。本当のことを言えば、私はNHKには今回の日本画廊での展覧会を機に山下の生誕100周年特集を組んでほしかった。いささか唐突に特集が組まれ、会期中は画廊に人足が絶えないほどの名誉回復が計られた小早川展とはある意味、対照的だ。山下菊二「聖車」1971年 東京都現代美術館蔵

この「冷遇」の理由の一端は、はっきりしている。それは、山下がかつて昭和天皇をモチーフとする一連の絵を描いたことと無縁ではなかろう。実際、1996年の回顧展でも、これらのいわゆる「反天皇制シリーズ」が会場に並べられることはなかった。しかしだからこそ、図録のなかで当時、巡回館のひとつであった板橋区立美術館の担当学芸員、尾﨑眞人は、みずからのテキストのサブタイトルに「来たるべき山下菊二展のために」とわざわざ書きつけ、さらに加えて注を打ち、「この展覧会は山下菊二回顧展ではない。来たるべき山下菊二展のために山下菊二作品の一部を展示したと私は思っている。しかし、このような展示にした責任は当然私にもあることを最初に断っておくことにする」と念を押したのではなかったか。

「回顧展ではなく」「一部の作品を展示した」にすぎず、いつか開かれなければならない本来の意味で回顧的(レトロスペクティヴ)な「山下菊二展」のために、あえてそのような余地を言葉にして残したのは、果たすことができなかった自分の責任を明示しつつ、後に続く者に託する気持ちもあったに違いない。このように、少なくとも1996年の「山下菊二展」では、そのような「表現の不自由」が厳然として存在することが、図録で触れられていた。展示こそ叶わなかったとしても、挿入図版として「反天皇シリーズ」から1点が載せられていたのは、ささやかな抵抗だったはずだ。そこには、これらの連作への分析と批評への糸口もしっかりと寄せられていた(神奈川県立近代美術館の原田光によるテキスト)。

もしそうなら、この「来たるべき山下菊二展」が開かれる絶好の機会こそ、生誕100周年に当たる今年なのではなかったか。仮に今年が無理なら、次は没後50年(2036年)だろうか。あるいは生誕150周年(2069年)なのだろうか。いや、「来たるべき山下菊二展」は、生誕100周年の年を待っても、ついに開かれなかった。それが変えられない現実だ。日本画廊でのわずか15日間の展覧会が、そのことを世に刻む唯一の機会だったのである。果たして、この重大な喪失は公的な検閲の結果なのだろうか。いや、企画そのものが存在しないのだから、検閲の対象など最初からない。企画がないのだから、昨今話題の自主規制もしようもない。わかりやすい検閲や「表現の不自由」などよりもはるかに厄介な忘却が、ここでは目に見えないまま、誰からも指摘されることなく、思う存分、野蛮な力をふるっている。

「表現の不自由展・その後」展示風景 撮影:アライ=ヒロユキ

このような言い方をするのは、むろん、二つの個展に先立って開幕した、規模からすれば比較にならない「あいちトリエンナーレ2019」での「表現の不自由展・その後」(以下「不自由展」)が、オープンからわずか3日間で展示中止に追い込まれたことが念頭にあるからだ。きっかけとなったのは、会場の一角を占めるキム・ソギョン/キム・ウンソンによる元従軍慰安婦の被害を象徴する「平和の少女像」(2011年)だった。この「少女像」への電話による膨大な数の業務妨害、なかには脅迫や殺害予告までも含めた「ソーシャル・メディア型のソフト・テロ」(あいちトリエンナーレのあり方検証委員会)により、来場者の安全確保が難しくなったからだという。この判断をめぐっては、そのような安全上の対策を理由とする展示中止が、日本国憲法で明確に禁じられている「検閲」に当たるものなのかをめぐり、意見が割れている。

だが、どのような具体的な危険が差し迫っていたのかについてはさらなる検証が必要だとしても、運営上の安全確保を理由に来場者の「知る権利」を制限することが第一義的に優先されるなら、それは公的な権利の制限=検閲と見なされて仕方がない。そもそも、順番から言っても、制限されるべきは「常軌を逸した不当な行動」(「不自由展」で同様の標的となった大浦信行の連作版画「遠近を抱えて」(1982–83年)をめぐり「天皇コラージュ事件」裁判において第一審判決で使われた表現による)の方であって、ありうべき「知る権利」の方ではないはずだ。

たとえば、事態を受けて少なからぬ数の作家が、当然の権利への公的な制限、すなわち検閲への抗議の意を示すため、みずからの作品の展示閉鎖や内容の変更を行っている。ただし、このような対抗手段にただちに出た作家の多くが海外から参加した作家であることは、検閲や表現の自由をめぐる考え方の基準が、国内外で大きくずれている実情も浮かび上がらせた(日本の作家は、概して実力行使よりも付加的な対話の場や自主的な勉強会などを重んじる傾向があることがはっきりした)。同時に、内外からの数多くのステートメントが飛び交い、各所で記者会見が持たれ、会場の一角でも対話のための非公式な機会が設けられるなど、今回のトリエンナーレ展は、かつてない奇妙な活況に包まれている。しかし、これらが具体的に個々の展示再開につながるかどうかは、いまだに予断を許さない状態だ。

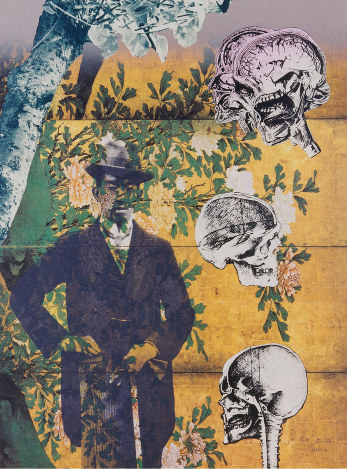

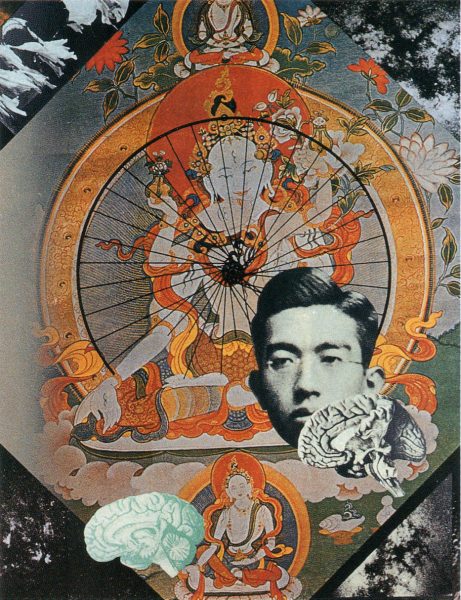

大浦信行「遠近を抱えて」(4点組) 1982〜83年

大浦信行「遠近を抱えて」(4点組) 1982〜83年

いずれにせよ、「表現の不自由展・その後」が再開されるうえでの最大のネックとなるのは、少なくとも外見的は何の変哲もない「少女像」ではなく、山下の系譜を引くと考えられる、昭和天皇の肖像写真をコラージュした自作「遠近を抱えて」を焼く場面を含む大浦による映像作品=新作「遠近を抱えて Part II」(2019年)の方なのではないかと思う。たんにショッキングというだけではない。天皇の肖像が焼かれることへの感情的な抵抗は当然、天皇を頂点とする国家秩序=国体が毀損されることへの反発に基づいている。とするなら、「少女像」への度を越した忌避感情もまた、同じヒエラルキーから発している。そのような差別意識の源泉に天皇制があるからこそ、見た目にはごく凡庸な少女像までもが憎悪の対象になるのだ。とするなら、天皇制を問題としない今回の展示中止への検閲論議、表現の自由をめぐる応答や対話には、根源的には効力がないことになる。たとえば、ふたたび「公共放送」であるNHKが今回の一件に取材して放送した「クローズアップ現代『表現の不自由展・その後』中止の波紋」(2019年9月5日放送)に「少女像」は当たり前のように映されるけれども、「遠近を抱えて」はただの一度も映されない(これは検閲なのか、それとも自主規制なのか。もしくは編集権だろうか?)。同様に、「不自由展」が包含する天皇制への言及をしない自主的な対話や学習機会は、「ソーシャリー・エンゲージド」であることを国際的に担保する形式的なアート・ゲームにしかなりえない。しかも、そのようなアート・ゲームを知的なヒエラルキーの頂点とする「国際現代美術展=トリエンナーレ展」の「偽装」こそが、天皇制と表現をめぐる論議を長く忌避(きひ・きらってさけることの差別)してきたのではなかったか。今回のトリエンナーレ展の芸術監督、津田大介がさかんに「ドクメンタ」などのすぐれて「政治的」な国際現代美術展の例を引くのも、ジャーナリストとして取材して知った国内外での国際現代美術展をめぐるこうした「温度差」を、「門外漢」にしかできない他者性を武器に打ち破りたかったからだろう。事実、2019年に「来たるべき山下菊二展」が開かれなかったのも、「国際現代美術展」を名乗りながら、実のところ楽しく明るい「芸術祭」へと飲み込まれていった、この国の現代美術=アートが生んだ瀰漫的(びまんてき・はびこること)な温度差の積み重ねの先に起きている。言い換えれば、山下菊二のような画家は“ドメスティック(国内的・内政の)”であるから国際現代美術展にふさわしくないのではない。山下のような画家を同様の機会にとりあげられない日本の状況こそがドメスティックなのであって、そのような画家を果敢に扱いうることに本来、美術における国際的な連帯はあるはずなのだ。とするなら、2019年に「来るべき山下菊二展」が開かれなかったことと「不自由展」での大浦作品が今“見られなくなっている”こととのあいだには、深いつながりがある。

他方で今回、その大浦が「不自由展」の趣旨(過去に公的な場で展示をめぐる困難に直面した作品を展示する)に逆らっても、新作の映像を出さなければならなかったのはなぜなのだろう。もともと大浦が天皇の肖像をとりあげたのは、天皇制に反対するためではない。かつて海外に身を置き、どこまでも空虚な自己を埋めるよすがとして浮上した天皇を自画像=コラージュの一要素として使ったということだったはずだ。だが、そうして完成した「遠近を抱えて」を、国は受け入れなかった。いや、正確にはいったんは受け入れたのだが、右翼からの非難や攻撃が相次ぐと、これを購入のうえ展示していた富山県立近代美術館は作品をいつのまにか非公開とし、外部へと売り払い、図録はすべて焼却してしまった。これを機に大浦らが起こした訴訟は最終的に最高裁で棄却され、敗訴している。つまり大浦は、かつての小早川がそうであったように、実質、国家によって公的に作品が存在することの価値を拒まれたことになる。問題となった映像作品「遠近を抱えて Part II」は、行政によるこの一連の拒絶の過程を反復するものであって、そもそもが天皇を「狙い」にするものではない。わかりやすく言えば、加害者ではなく被害者としての立場が、大浦の主観のなかでなぞり返されている。作家として受けたそのような侮蔑を明確に示すことなくして、いったいどのような立場から、「あいちトリエンナーレ」ほどの公的な機会にのうのうと作品を出すことができるだろうか。実際、大浦らの訴えを全面的に退けた第二審の判決を下したのは、ほかでもない名古屋高裁金沢支部であった。

けれども、仮に「反天皇制シリーズ」を含む「来たるべき山下菊二展」が今年、国公立の美術館で開かれるような機運が2019年の時点で醸成されていたとしたら、どうだろう。それなら、少なくとも今回の「不自由展」はむろんのこと、その原型となる「表現の不自由展〜消されたものたち」(ギャラリー古藤、2015年・下写真)さえも、同じかたちでは存在していなかったはずだ。

だが、だからと言って根底にある繋がりまでなくなるわけではない。実際、2015年の「不自由展」には、昭和天皇とチャップリンを並列した山下菊二の「弾乗りNo.1」(1972年)[ 下図 ] が大浦作品とともに出されていた。そもそも、繋がりと言えば大浦の「遠近を抱えて」が問題化(6月)した同じ1986年の11月に、山下は67歳でこの世を去っている。これは、現在の大浦よりも3歳若い。こうした「遠近」は「抱え」なければ見えてこない。それを見失うから、イメージだけが孤立し、一方的な弾劾が始まる。

その意味では、1996年には歴史の「遠近」はまだ生きていた。この年の「山下菊二展」では、「反天皇制シリーズ」こそ展示されなかったものの、その前提となる連作「叛軍コラージュ」(1970年)[下図左右]や、そのさらに先にある連作「戦争と狭山裁判」(1976年)は展示された。だが、山下によるそれらの連作を、いま国公立の美術館で展示することは、果たして可能なのだろうか。もしかしたら、生誕100周年を迎えた2019年に国内の美術館のどこも山下菊二の回顧展を開かないという異常な事態こそが、小早川が「國之楯」を拒まれた戦中からずっと私たちが抱え切れずにいる、最大の「表現の不自由・それ以前」なのではないか。

10月8日、「不自由展」中止をめぐる愛知県の検証委員会は「条件が整い、すみやかに再開した。一方で翌26日、文化庁があいちトリエンナーレに対する補助金約7800万円を交付しない方針を固めたとの報道がなされた。同日、この芸術祭の参加アーティストらからなる「ReFreedom_Aichi」は、不交付の撤回を求めて署名サイト「change.org」で賛同を募り始めた。「文化庁は文化を殺すな」のメッセージを掲げたこの呼びかけには9月30日時点で9万人超の署名が集まっている。また文化庁の不交付方針が報じられて以降、その撤回などを訴える人々が同庁前に集まる動きも起きている。

9月30日、芸術祭の実行委員会と「不自由展」の実行委は展示再開で合意した。

参考文献

・『山下菊二画集』山下菊二画集刊行委員会、美術出版社、1988年

・『山下菊二展』山下菊二展実行委員会、1996年

・大浦信行「遠近を抱えて 1994–1995」ビデオ作品、1時間27分、1995年

*本作は「不自由展」に出された「遠近を抱えて Part II」の事実上の「Part I」にあたる。

「小早川秋聲ー無限のひろがりと寂けさとー」展は8月31日〜9月16日、加島美術で開催された。

「山下菊二展」は8月27日~9月13日、日本画廊で開催された。

「あいちトリエンナーレ2019」は8月1日~10月14日、愛知芸術文化センターほかで開催。

筆者近況:10月13日、「関口光太郎 in Beppu」のトークイベント「椹木野衣が語る『関口光太郎』」に 、関口と登壇予定。進行は山出淳也 (混浴温泉世界実行委員会 総合プロデューサー)。11月30日、青森県立美術館「青森EARTH2019:いのち耕す場所 -農業がひらくアートの未来」展の関連企画として、連続講座「美術館堆肥化計画」のひとつに登壇(出展作家のオル太らと)。また12月7 日、せんだいメディアテークにて、「⻘野⽂昭 ものの, ねむり, 越路⼭, こえ」展の関連イベント「椹木野衣(美術評論家)× 青野文昭 対談」に登壇する。

.jpg)