■赤瀬川原平のころ

■赤瀬川原平のころ

石井幸彦(世田谷美術館学芸員)

赤瀬川原平(本名:克彦)は、三井財閥系列の京神倉庫に勤務する廣長の次男として横浜市に生まれ、父の転勤に伴って、芦屋市、門司市を経て、太平洋戦争がはじまる1941年4歳の夏、大分市に移り住んだ。赤瀬川は、この年の暮れに「帝国米英に宣戦を布告す」という新聞を見たのを覚えているという。1943年、金地国民学校(規:大分市立金池小学校)に入学し、運動会の徒競走で1位や2位となる活発な子どもであったが、なかなか治らない夜尿症に加え、成績優秀な姉、兄の存在が劣等感として重く圧し掛かり、一時は養護が必要なはど虚弱になった。

1945年8歳になると大分海軍航空隊の基地があった大分市は、頻繁に空襲に曝(さら)されるようになり、7月16日には、市中心部の大半が焼き尽くされる大空襲を受けた。この時、小学3年生だった赤瀬川は、戸の隙間から見える爆弾の光を見て「ああ、これで終わりなんだな」と不思議に気持ちが落ち着き、死を覚悟したという。

この空襲では、赤瀬川家は無事であったが、間もなく終戦とともに、父が人員整理のため失職し、職を転々としながら高校の事務員となり、母も内職で支えるが、戦後の極度の物資不足の中、一家8人は食事にも事欠くほど苦しい状況であった。時には、お気に入りの衣服を売られて悲しむ姉の泣く姿を様に食事をすることもあった。

一方、終戦後、1945年9月、文部省の指示で戦時色の濃い教材を修正した「墨塗り教科書」が出現し、10月には、GHQが日本教育の民主化を強く推し進め、5万人の教員が適格審査を受けるなど、学校現場は混乱していた。

こうした急速な身の回りの変化に、赤瀬川は、「夜尿症」に加え「貧乏」により、強い劣等感を抱えるとともに、周囲に対する疑念を深めた。それは、「両親や兄弟はロボットではないか」などと家族さえも本当の家族かと疑うほどであった。

このような周囲への観察力の高まりにより、次第に幼稚園から得意であった絵には描写力が伴うようになり、赤瀬川が教室で絵を描きはじめると机の回りに同級生が集まり、絵を家の縁側で描いていると通りすがりの女学生たちが見物に来たりするなど評判となった。赤瀬川にとって、絵は次第に劣等感を跳ね返すものとなった。

雪野恭弘・・大分県出身。小学生の頃から赤瀬川原平と親交があり、大分市立上野ヶ丘中学校時代には赤瀬川とともに、磯崎新や吉村益信らがキムラヤ画材店を拠点として結成した美術グループ「新世紀群」に出入りした[3][4]。赤瀬川が尾辻克彦名義で執筆し、第5回野間文芸新人賞を受賞した私小説『雪野』は、小学生から青年期までに至る雪野と赤瀬川の交友を綴ったもので、2人が実名で登場する

1948年小学6年の時、赤瀬川の身の回りへの強い関心は、同色生で絵が得意であった雪野恭弘とともに普段の生活の中である「いかにも」と思えるものを集めた新聞『いかにもこの発刊への試みに発展する。この時は、うまく編集できずに挫折するが、これは赤瀬川が発見した事象を発表しようとする初めての読みであった。1949年、中学校に進学すると、演劇部に入り、役柄によって他人を演じる疑似体験を通して、他の部員との感覚を共有できるようになり、翌年、演劇部顧問の教師の自宅に他の部員ともに宿泊した折には、夜尿症は起きず、これ以降、夜尿症は次第になくなっていった。

この年、兄の辛が初任給でパレットを買ってくれたことをきっかけに油彩画を描きたいと思い立ち、雪野とともに、大分市内唯一の画材店であったキムラヤ画材店に出入りするようになった。このキムラヤ画材店では、日本大学芸術学部で学び、終戦とともに海軍気象部を退官、帰郷していた木村成敏(店主の息子)が倉庫一棟のアトリエを若手の画家、美術家たちに開放しており、その中には磯崎新、吉村益信等の若者がいた。このグループはデッサン会、他の美術グループとの交読会を開催するなど活発に活動し、磯崎の命名で「新世紀群」と称していた。

赤漁川と雪野は、会長格の木村に認められ「新世紀群」のメンバーに入り、吉村の豪快な絵の具の使い方に憧れを抱きながら、さらに油彩画に魅かれていった。絵画への興味もレオナルド・ダ・ヴインチから印象派、ゴッホ、セザンヌ、そして、ケーテ・コルヴイツツなどと大きく広がり、プロレタリア・アートも意識しはじめた。しかし、油彩絵の具を十分に買えない赤瀬川は、石膏デッサンや市内にある朝倉文夫の彫刻を利用した人体デッサンに打ち込んだ。

1952年20歳、大分県立大分舞鶴高校に進学したが、その直後に父が名古屋の海運会社に就職が決まり、家族で名古屋に引っ越した。名古屋では、愛知県で唯一美術の専門コースがあった愛知県立旭丘高校への転入を決め、転入試験ではメデイチの石膏像のデッサンが出題されたが、「新世紀群」でデッサンを勉強したという自負で臨んだ。

この高校では、荒川修作、岩田信市と出会う。転校してきた赤瀬川を岩田は「面で立体をつかむ、という、洋画の基本をしっかり身につけていた。実にガッチリとした、セザンヌばりの絵を描いて我々を驚かせた。ただし、色彩は赤茶っぼい色の絵が多かったようだ」と記している。《父の肖像》はこの頃の特徴をよく示している。

転校後も雪野とは文通で交友を篤け、ジンクホワイトを存分に使う荒川、バーミリオンを分厚く塗る岩田の制作の様子や「プロレタリア・アート」を強く主張していた岩田が急に抽象絵画に変わったことなど学校生活の詳細を手紙に記した。この文通の中で雪野とともに「新世紀群」の先輩の吉村が在籍する武蔵野美術学校への進学することを決めた。武蔵野美術学校への進学を決めた赤瀬川は、上京資金を稼ぐため名古屋市の街頭で商店のプラカードを持って立つサンドイッチマンをはじめた。まるで全裸になったような恥ずかしさを覚えながらもやめることなく続け、1955年、上京。雪野と訪ねた吉村から「もう学校なんか行くのはやめちょけ」と言われ、躊躇しながらも学生生活を始めたが、3ケ月で仕送りが途絶え、今度は、渋谷でサンドイッチマンをしながら生活する日々が始まった。当初、サンドイッチマンの仕事は「時間が自分の人生から削ぎ取られて減っていくようだった」と苦痛を感じていたが、やがて、通行人の表情や衣装を観察するようになっていき、後年の「路上観察」の一歩となった。

赤瀬川が学生時代を送った1950年代は、朝鮮戦争勃発後、日本は反共の基地となり、レッドパージ、血のメーデー等いわゆる「逆コース」と言われた社会の右傾化が顕著となった。これに対して、原水爆禁止運動、基地反対闘争など抵抗運動が巻き起こった。こうした中、赤瀬川は、姉の晴子、吉村の誘いにより、砂川基地反対闘争、メーデーに参加した。特に1956年の砂川基地反対闘争は、独立を回復した日本で米軍用地のために強制的に土地接収が行われることに反発する地元住民とこれを支援する多くの労働者、学生が警官隊と激突した大きな事件であった。この闘争に赤瀬川は1週間泊まり込みで参加するが、抗争には馴染めなかったという。この後、赤瀬川は政治的な活動から離れていった。

この年、赤瀬川は、高校時代から悩まされてきた胃の痛みが激しくなり、医師から十二指腸潰瘍と診断を受けたが、サンドイッチマンをしながらの下宿生活の中では、満足に治療を受けることができなかった。

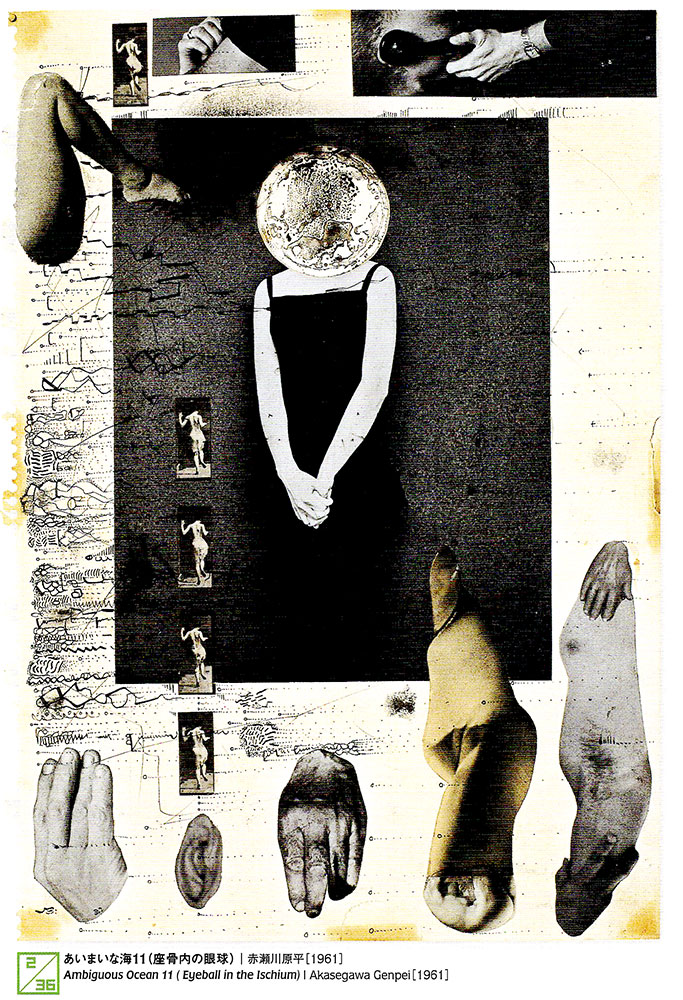

この頃、赤瀬川は、ピカソ、ミロ、レジェなどの西欧美術を学ぶとともに花田清輝『アヴァンギャルド芸術」に影響を受け、既存のリアリズムから脱し、新たなリアリズムを模索しはじめた。こうした中、カフカの「変身」から刺激を受けた《カフカ男(地平線)》などの素描、夢に現れた機械人間を描いた《チンポの所有者》、さらに1955〜1964年にヨーロッパの植民地から次々に独立を遂げたアフリカ諸国の美術の力強さに魅かれ、《奴隷2》、《アフリカからの発信(習作)》などの「アフリカ」をテーマとした作品を制作。1958年には渋谷で初個展を開き、こうした作品を一挙に発表した。

1959年22歳には、胃の痛みに耐えつつ、アフリカ美術的な力強い彫りが見られる《痛み消しの木像》を制作したが、4月になると、痛みが限界に達して、やむなく名古屋へ帰郷、翌月には、胃の切除手術を受けた。

1959年22歳には、胃の痛みに耐えつつ、アフリカ美術的な力強い彫りが見られる《痛み消しの木像》を制作したが、4月になると、痛みが限界に達して、やむなく名古屋へ帰郷、翌月には、胃の切除手術を受けた。

これを赤瀬川は「胃袋強奪事件」と名付けた。手術の痛みがようやく癒えかかった9月には、伊勢湾台風が名古屋を襲い、赤瀬川の実家は水没、赤瀬川は命からがら脱出した。この水害で、家財道具とともに、赤瀬川の幼稚園からの絵、記念物なども失った。これを「財産整理事件」と名付けた。この2つの「事件」により、苦痛に満ちた下宿生活における制作活動に区切りをつけた。

過去にきっぱりと整理を付けた赤瀬川に吉村から一通の手紙が届き、新たな展開が幕をあけることになる。 (IY)

■ネオ・ダダと読売アンデパンダン

赤瀬川は、十二指腸潰瘍の手術後、名古屋の実家にいた1959年12月、吉村益信から「オール・ジャパン』という前衛のグループをつくる」「だからお前も早く出てこい」という葉書を受け取り、新たな制作活動の場を求め、翌年1月、上京。荒川修作を誘い、オール・ジャパンに参加した。オール・ジャパンは、当初、吉村の大分や武蔵野美術学校の後輩が中心となった仲間内という色彩が強かったが、派手で奇抜な活動で注目されていた篠原有司男の参加により、豊島壮大らの読売アンデパンダン展出品者たちが入会、一挙に全国区的なグループに変貌した。吉村がリーダー(組織者)となり、篠原がスター(広告塔)としてグループを牽引し、3月にはオール・ジャパンを解消して、赤瀬川、荒川、石橋清治(別人)、岩崎邦彦、上田純、上野紀三、風倉省作(匠)、豊島とともに、銀座の画廊で新たに「ネオ・ダダイズム・オルガナイザーズ」を結成した。

そのマニフェストには、核の脅威に曝された現代と正面から向き合いつつ、既存の芸術に飽き足らない、底なしの表現欲が謳われた。翌月には、銀座画廊でネオ・ダダイズム・オルガナイザー展が開催された。

その開幕イベントでは、グループのマニフェストを赤瀬川がボソボソと朗読する中、メンバーたちがトタン板や金ダライ、ストーブを変形するまでブッ叩き、石橋はケダモノのように叫喚、風倉は「戦争だ、戦争だ、第3次世界大戦だ」と絶叫、吉村が椅子の脚を叩き折るなど騒音を周囲にまき散らした。さらに、吉村が展覧会チラシを体中に巻きつけると、吉村とメンバーは特に繰り出していった。

展覧会会場には連続模様を描いたトイレットペーパー状の作品で壁、天井を覆った吉村、当時物珍しかったビニールをオブジェに纏(まと)わりつかせた荒川、パイプ構造の作品の一角に豆腐を置き、その上でモヤシを栽培した上田などの、およそ、美術とは呼べそうにない実験的な作品が並んだ。この時、初めてのオブジェ作品を出品した赤瀬川は、「いつも生っぽいものとメカニックな硬質な感触をくっつけたかった」「攻撃的な表現というのがいつも意識にあった」と述懐している。出品作の一つは石膏を塗ったパネルに張り付けられたガラスコップのオブジェで、その透明で鋭利な割れ口は鑑賞者に向けられていた。

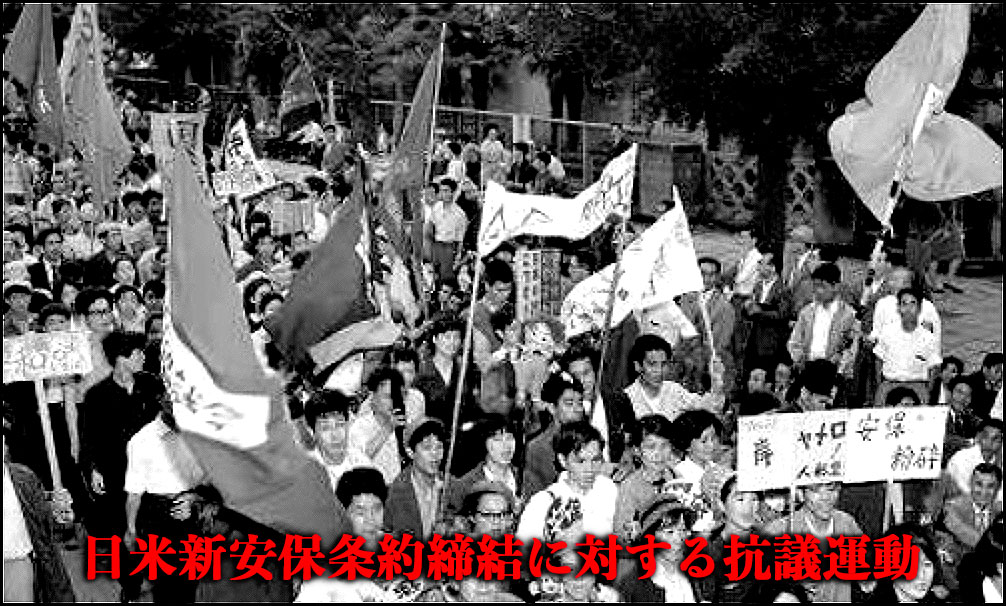

6月、吉村、篠原、赤瀬川、荒川などのメンバーは、日米新安保条約締結に対する抗議運動に参加し、国会第二通用門付近で「突然、かれらの直前のデモの列が、雪崩れのようにくずれさるのをみた。つづいて女たちの悲鳴。うめき声。維新行動隊の職を持った120名の右翼が、棍棒を握り殴り込みをかけてきたのである。そこには新劇人会議の俳優たちや文化人たちが、集まっており、一瞬そこは女たちの悲鳴やうめき声の流血の修羅場と化した」という惨状を目の当たりにした。

その3日後、吉村のアトリエ(通称:ホワイトハウス)で開かれた恒例の土曜日の会合では、安保記念イベントが行われた。体中に絵の具を塗りまくる篠原、大きな布で作ったキンタマをぷら下げた吉村、仮装した荒川など異様な雰囲気の中、焼酎をガブのみしながら、ベニヤ板のパネルに硝酸をぶっかけ、鉈で叩き壊すなど凄まじい葉音とアクションが連続するイベントとなった。しかし、誰も参加した抗議運動を話題にすることはなかった。そして、これ以降、メンバーは政治活動と一線を画すようになった。この時、赤瀬川はアラビア人のように白い布を頭から被った姿で参加している。

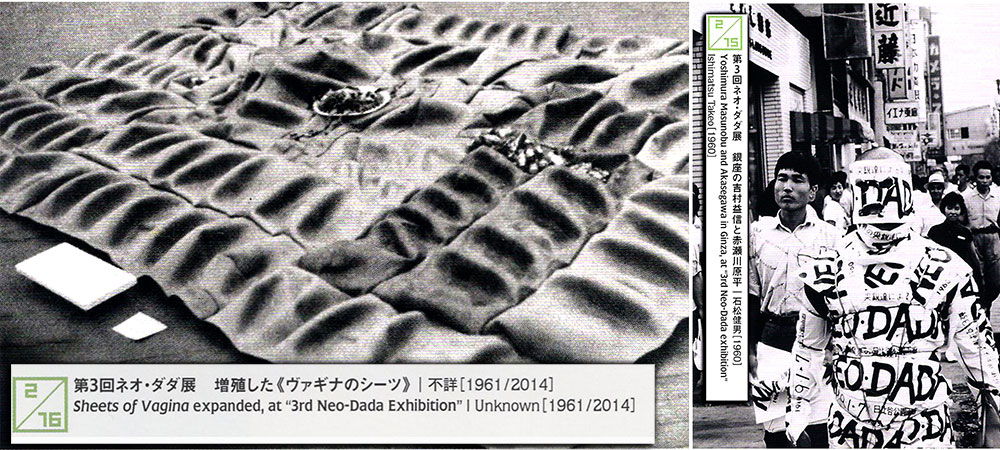

7月の第2回展では、岸本清子、田中信太郎、田辺三太郎、吉野辰海が加わり、グループ名も「ネオ・ダダ」となった。赤瀬川は、姓名判断をしていた篠原の母の勧めがあって、この展覧会から本名の克彦ではなく、新たに「原平」を名乗った。展覧会はホワイトハウスで開催され、メンバーの多くが、経済の高度成長にともなう大量の廃棄物に目をつけ、屑鉄、プラスチック・トタン等廃棄物による作品を出品。赤瀬川も、また、廃棄物に興味を抱き、ラジオの真空管、自動車のタイヤチューブ等の廃棄物を用いた《ヴァギナのシーツ(床に敷かれた)》などを発表した。この時、風合は、即興的に赤瀬川の《ヴァギナのシーツ》を羽織るパフォーマンスを行った。

赤瀬川の後年の記述に「恒久的な価値観はほとんどなくなってきている。いまは世の中全体の動きが早く、すべてのものが揺れ動いているので、台の上のものがぽろぽろ落ちる感じで、いきおい使い捨ての傾向は強まるのである。戦時中はその正反対であった。日本中のあらゆる余剰物資を集めて戦争の一点につぎ込んでいた。だからムダ使いは一切しない、使えるものは最後まで使い果たす、使い終わったものは別のものに改造して使い直すという徹底した反使い捨て生活を日本中が実行していた。」 とある。即ち、この頃の廃棄物作品は高度成長期の大量消費への批判的スタンスであり、言わば赤瀬川の子ども時代の姿勢を具現化したものであった。

続いてのネオ・ダダの3回展は木下新、平岡弘子、升沢金平が加わり、9月に日比谷公園の中にある都営の日比谷画廊で行われた。升沢は複数の電球を体に巻きつけた姿(「電球男」)で登場し、これに吉村が体にチラシを巻きつけて応じ(「ミイラ男」)、さらに篠原が加わり、街中でパフォーマンスを行い、大いに注目を浴びた。この時、吉村が発案したミイラ男は、赤瀬川が吉村の体に紐を使いチラシを巻きつけたもので、赤瀬川の梱包作品の先駆けと見ることができる。展示品は、升沢の使い古しの布団の中央の窪みに壊れた電球、小便混じりの水がある作品をはじめ、廃物・汚物の作品が並んだ。赤瀬川も≪ヴァギナのシーツ≫の関連作を出品した。しかし、都はこれらの作品が日比谷公園の品位を損なうとして画廊を閉鎖、3回展は開幕間もなく終了となった。

ネオ・ダダは、こうした活動のほか、鎌倉の材木座海岸の「ビーチ・ショー」、銀座ガス・ホールの「ビザールの会」などのイベントを次々に行った。赤瀬川は、これらのイベントにほぼ全て参加し、第1回のイベントでマニフェストを朗読したように、中心的な役割を果たすが、一度も他のメンバーのような先鋭的なパフォーマンスを行わず、メンバーの行動を観察し続けた。

ネオ・ダダは、10月、吉村が結婚したことにより、活動拠点であるホワイトハウスの会合が中止となり、終息していった。短い活動期間であったが、荒川は棺桶型の作品を生み出し、赤瀬川はゴムの作品を制作するなど独自の路線を見出し、読売アンデパンダン展を舞台に新たな展開を遂げていった。

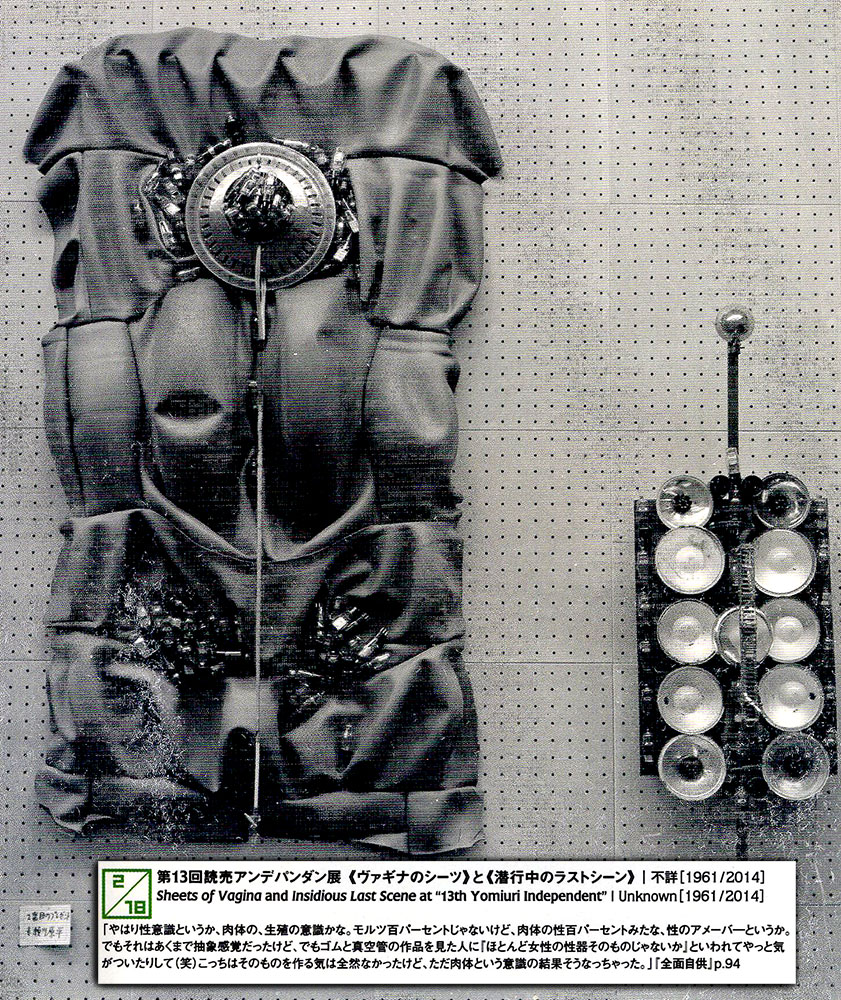

赤瀬川は、1961年、第13回読売アンデパンダン展にタイヤチューブ、ホイル、真空管、そして、硫酸、管を用いた、高さ2メートルを遇える《ヴァギナのシーツ(2番目のプレゼント》を出品した。硫西削ま中央上のホイルに隠されたビンから菅を通り、五寸釘を挟んだトースターに滴り落ち、赤サビを生じさせた。その赤サビは飛び散り、会場の床を放射状に染めた。翌年、第14回読売アンデパンダン展に出品した《患者の予言(ガラス卵)》は、タイヤチューブ、真空管に加え、廃物置き場にうず高く積み上げられていた、使用していた人物の痕跡が生々しく残り、酸っぱい異臭を放つ下着を組み合わせ、下着をボルトで止め、傘の骨を刺した作品であった。

この頃、赤瀬川は「最後の十五回展を前にして、すでに作るべきものはなくなっていたのだ。キャンバスを離れて廃品類を漁りはじめたときは楽しかった。町の外れの廃品集積場に何度も通いながら、行くたびに新鮮だった。いつも思いかけぬ廃品の姿に驚かされる。その驚きをさらに過激に求めて、私はしまいには古い下着の山にたどり着いた。」と新たな素材を求め始めていた。

この頃、赤瀬川は「最後の十五回展を前にして、すでに作るべきものはなくなっていたのだ。キャンバスを離れて廃品類を漁りはじめたときは楽しかった。町の外れの廃品集積場に何度も通いながら、行くたびに新鮮だった。いつも思いかけぬ廃品の姿に驚かされる。その驚きをさらに過激に求めて、私はしまいには古い下着の山にたどり着いた。」と新たな素材を求め始めていた。