シンギュラリティー・日本

■第1部・未来からの挑戦

▶︎AIの目、忍び寄る監視社会

画像処理を得意とする人工知能(AI)が登場し、街中の監視カメラで瞬時に個人を識別して追跡もできるようになる。治安向上に役立つ一方で、「監視社会」の不安が人々の身の回りに忍び寄る。

約6万人の熱気に満ちるコンサート会場の舞台裏で、たった1人を巡る追跡が静かに進んでいたログイン前の続き。

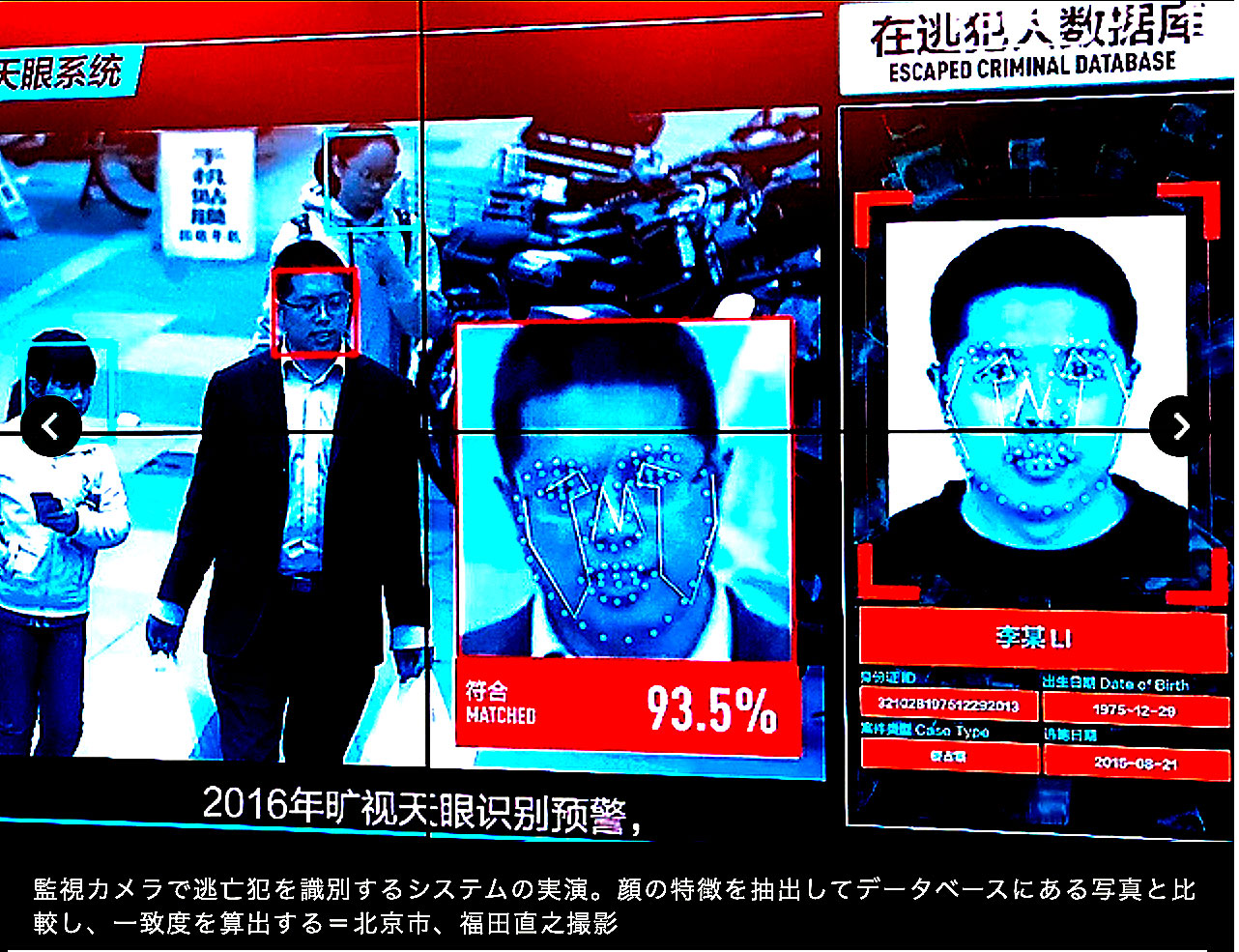

昨年4月、「香港四天王」と呼ばれた歌手、張学友(ジャッキー・チュン)さんのコンサートが中国・江西省南昌市で開かれた。入り口では監視カメラが聴衆を出迎え、次々に顔を撮影。警察が持つ逃亡犯の顔写真データとAIが照合を重ねた。警察官が観覧席から逃亡中だったとされる男を連行したのは、開演の少し後だった。

1990年代に大ヒットを飛ばしたチュンさんは、中国の地方都市でコンサートを開くことが多い。監視の目を避け、地方に潜伏している逃亡犯が、懐かしさもあって駆けつける。それを監視カメラとAIが一網打尽にする――。南昌市を皮切りに、チュンさんのコンサートでは、逃亡犯が次々と捕まった。昨年12月下旬時点で中国メディアがまとめたところ、その数は全国で約60人に上った。

警察が中国全土に張り巡らせる監視カメラのネットワークは「中国天網」と呼ばれる。国営中央テレビは2年前、その数が2千万台を超えると伝えた。天網以外も合わせると、中国内には2億台近い監視カメラがあるとされる。

「治安コントロールシステムを刷新して完全に情報化し、人民大衆の安全感を高めなければならない」。習近平(シーチンピン)国家主席は1月、こう指示を出した。

今年は2月にあった春節(旧正月)。帰省でごった返す大都市の駅で、群衆に目をこらす警察官が特殊な眼鏡をかけていた。これが、携帯できる監視カメラの役割を果たす。

開発したのは亮亮視野という北京のベンチャー企業だ。レンズには文字が映し出され、逃亡犯ら登録した人の顔が見えると四角い枠が現れて赤く光る。

取引先に説明しても、最初は何に役立つのか理解されなかった。同社の呉斐・最高経営責任者は笑う。「サイヤ人がかけているあれですよと言うと、わかってもらえた」

サイヤ人とは、アニメ「ドラゴンボール」に出てくる宇宙人。目に装着したレンズを通じて、敵の力を把握できる。

そんなSFのような機器さえ、犯罪捜査に使われ始めた中国。2015年初めごろまで各地で起きていた切りつけ事件や襲撃事件は、監視カメラの普及など治安強化が目に見えて進んだここ数年、ほとんど聞かれなくなった。監視カメラが密集する北京市中心部は今や、夜中に一人で歩いても安全とさえ言われる。

清華大学中国新型都市化研究院の尹稚・執行副院長は「治安の向上の成果に比べれば、プライバシーが多少失われることは大した問題ではないと考えている」と解説。撮られる側からは反発の声はほとんど聞かれない。

■W杯・五輪、日本でも活用視野

AIを利用した監視カメラは、日本でも使われ始めている。

大きなスーツケースを持った男が1人、街を歩く。異なる場所で撮影された画像を時系列で追うと、ある時点から荷物を持っていない。どこかに置いたのか。危険物ではないのか――。

警備大手セコムが実験したときの画像だ。実際は、街頭に設置した仮設カメラや警備員が胸に着けたウェアラブル端末で動画を撮影。AIが特定の人物の特徴を分析し、膨大なデータをさかのぼって追跡する。

同社は17年以降、この警備システムを東京マラソンの観客警備で使っている。今年の大会では、現場に展開した警備員の携帯型カメラや監視カメラは計140台に及んだ。今年9月から日本で開かれるラグビー・ワールドカップ(W杯)や、来年の東京五輪での活用も視野に入れる。

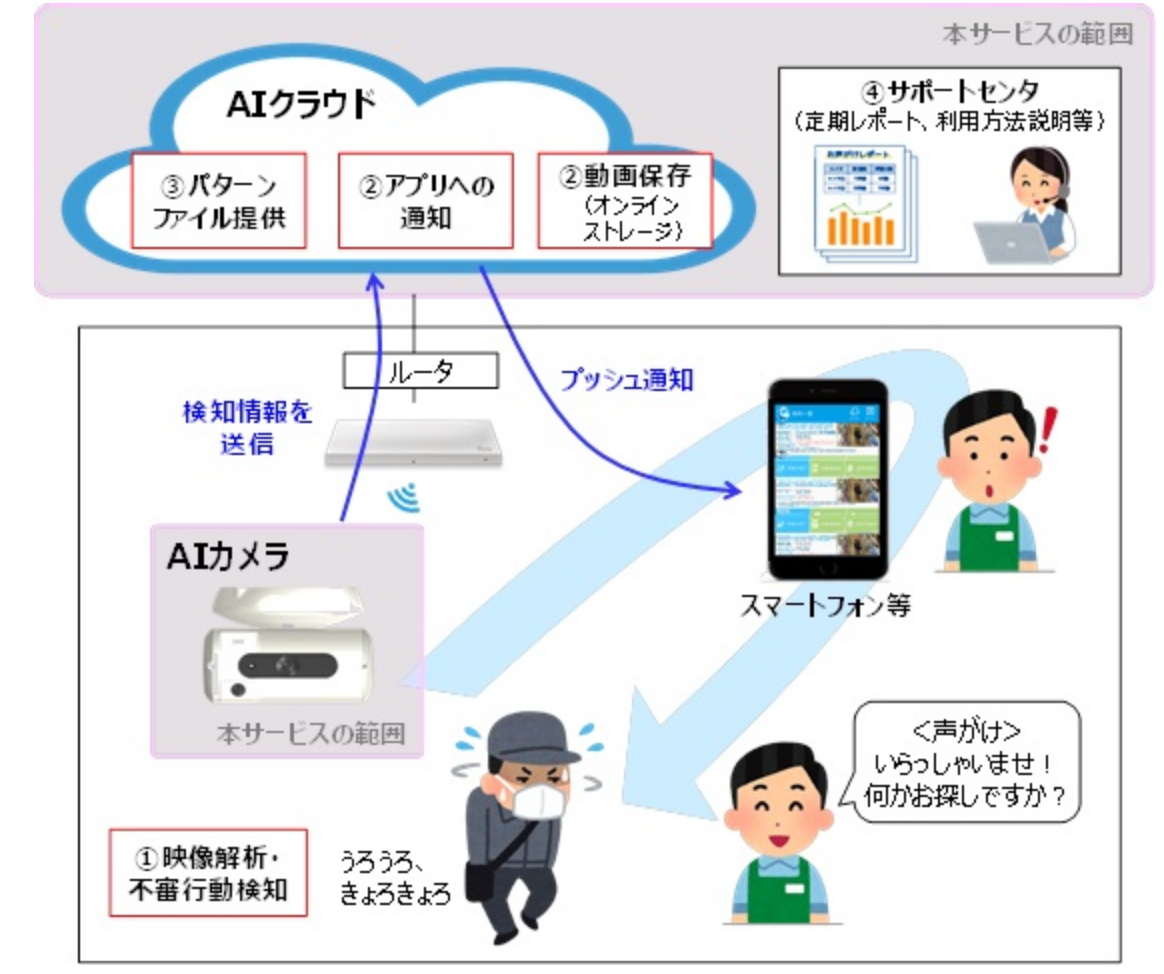

人の行動予測にまで踏み込んだのが、万引き対策システムを提供するアースアイズ(東京)が開発した「AIガードマン」だ。

店に設置した防犯カメラの映像をAIがリアルタイムで分析。目線や姿勢から「不審な買い物客」を見つけ、店員による声かけを促す。導入先では、万引きの被害額を半減させたという。

同社の推計では、万引きによる被害は年約4千億円に上る。山内三郎社長は「AIがさらに進化すれば、さまざまな事件や事故の予防にも生かせるようになる」と期待する。

■「中国並み」には慎重

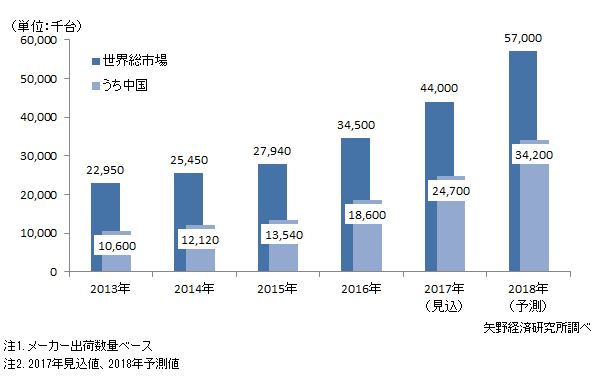

来年の東京五輪・パラリンピックに向けて、国内の監視カメラ市場は拡大が続く。富士経済の調査によると、日本国内で出荷される業務用監視カメラの台数は今年、115万3400台と前年より4・1%増えると予測する。

日本ではこれまで、監視カメラで映像を撮りためておいて、何かあったときに後で解析する使われ方が主流だった。その力は実証され、昨年10月のハロウィーンに東京・渋谷で軽トラックが横転させられた事件では、防犯カメラの解析が群衆の中から人物を特定する「決め手」になったとされる。

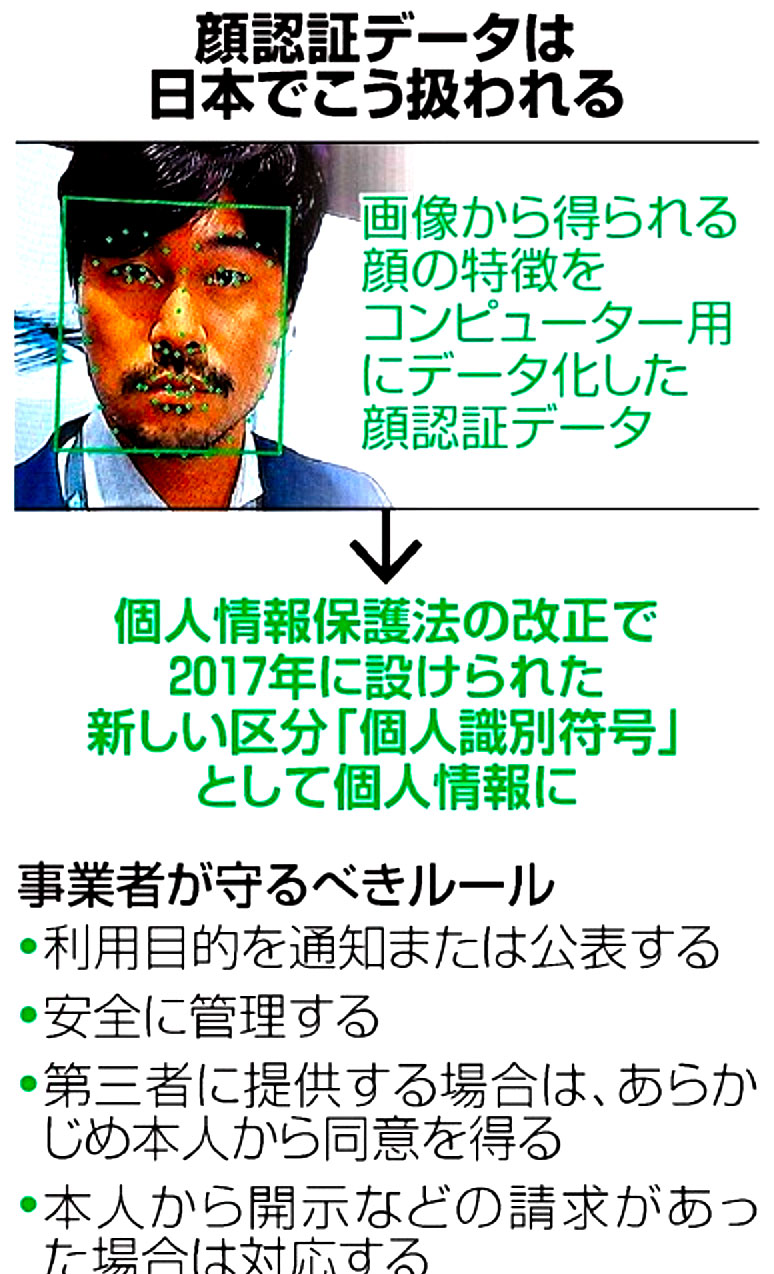

しかし、技術の進歩はさらに先を行き、AIを使ってリアルタイムに個人を特定する道具に変容。顔がうまく映り込んでいなくても、全身を照合すれば人物が特定できるようになった。中国を見るまでもなく、技術的には、広範囲にリアルタイムで特定人物を追跡できるところまできている。

日本にも、中国並みの「超監視社会」がやって来るのか。セコムの目崎祐史・IS研究所長は慎重だ。同社が担当するスポーツ大会の警備では警察当局と情報は共有するものの、個人の行動予測につながるような情報は社外に提供しないと強調する。

「中国のような監視社会は日本には受け入れられない。自社の警備態勢の改善に生かす以上の情報は使わない」

首都大学東京の星周一郎教授(刑事法)は「どういう場合なら使えるのか、または望ましくないのかを指針で例示するなど、日本に適した対応が求められる」と訴える。

顔認証などの画像処理が普及すれば容疑者の割り出しはより早くなり、防犯効果も高まるだろう。一方で、公共の場でそうしたカメラが広がることは、プライバシーや人権の侵害と背中合わせになる。

日本では、政府が定めるルールは最低限にとどまる。どう運用するかは業者など使う側の裁量に多くが委ねられており、議論の余地は大きい。

<シンギュラリティー> 人工知能(AI)が人間を超えるまで技術が進むタイミング。技術的特異点と訳される。そこから派生して、社会が加速度的な変化を遂げるときにもこの言葉が使われ始めている。