■ Ⅰ. 人物像の描写について・・人間は蝿に似ている

「人間は蝿に似ている

なぜ頭から 窓ガラスを通り抜けて

救いの光には

理解できない蝿に」

ダダ時代からアルプは自著の中で、人間は物事を考える上での中心にあるべきではなく、せいぜい自然の一部として見なされるべきだと力説している。人間のかたちの描写・概してトルソか、もしくは唇か口髭のみであるが、アルプの造形作品においても、また著作においても、かなりの部分を占めている。

際立っているのは、ほぼ一貫したアルプの人間に対する皮肉で批判的な視点であり、そうした観点から自身の著作の中で人間を厳しく非難している。彼は人間を、そのほかの点では素晴らしい自然の創造過程に反する、対極の存在と見なしている。アルプの目には、人間は権力欲に目がくらみ、見栄とうぬぼれで行動する存在なのである。

「人間は、本当に何よりも自堕落の限りを尽くしている。・・・一番良いのは、人間を見かけたら、一目散に逃げ出して、なるべく奥深くて暗い地の裂け目に逃げ込むことだ。・・・人間は自然に反するものを望むことが当然だと思つている」。

これに相当するような挑戦的な見方は、アルプの造形作品において、それほど明白になってはいない。彼の初期の作品は、きわめてユーモアに溢れるものであるが、晩年の作品は、むしろ悲観的で憧れに満ちた傾向を帯びている。

人物像に取り組むことは、彼の造形作品の創造には初めから常に存在していた。最初は1903−04年(17~18歳)に、後期印象派様式によつて、小さな油彩画の〈自画像〉(上図左)と〈小さな彫刻のある静物〉が制作された。1907年に描かれた裸婦像も、未だ古典的な特徴をしっかりと示しているが、後期の作品に見られるような動きのある輪郭線への兆しがすでに現われている。これらは、アルプのオーギュスト・ロダンヘの尊敬の念、同時代のアンリ・マティスやアリスティード・マイヨールの作品に対する考え方を明らかに示している。ほほ同時期のグリザイユ風(グリザイユ画法とは、下塗りの段階で白黒の陰影を塗り分け、そのあと色を重ねる技法です)に描かれた〈コンポジションⅠ》(上図)は、硬質な輪郭と静的印象を与える構成をもち、アルプがおそらくこの時期にパリで見たであろうアンドレ・ドランの作品に影響を受けたものに違いない。

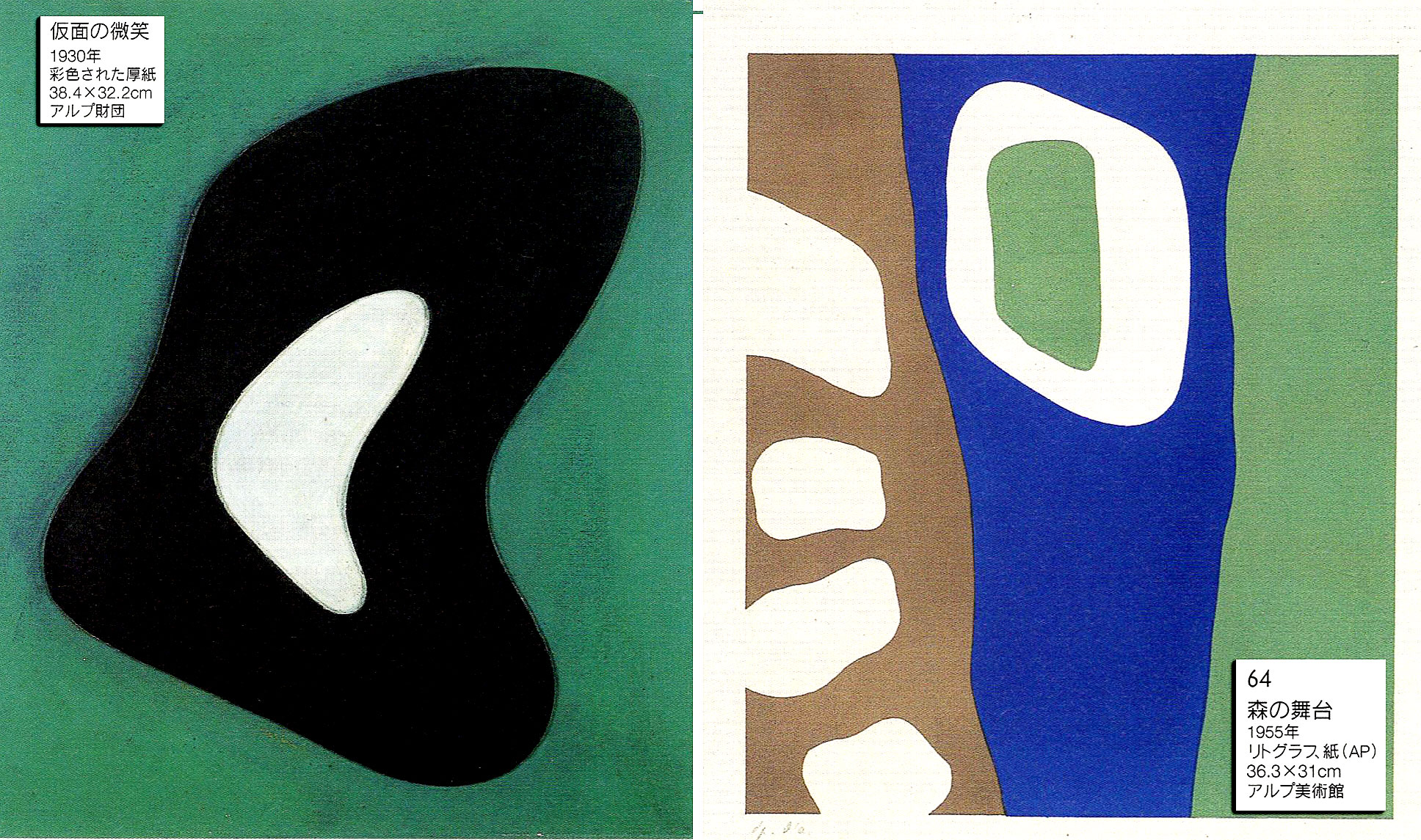

その後の数年間、アルプはあらゆる具象表現に背を向け、1914−19年(28-29歳)には、主として幾何学的なものに取り組んた。そして1920年から30年(34-36歳)にかけて、アルプは初めて唇や口髭といった人体の部分を独立させ、人間からその全体性を取り払った。ユーモアに満ちた「オブジェ言語」が生まれたのである。

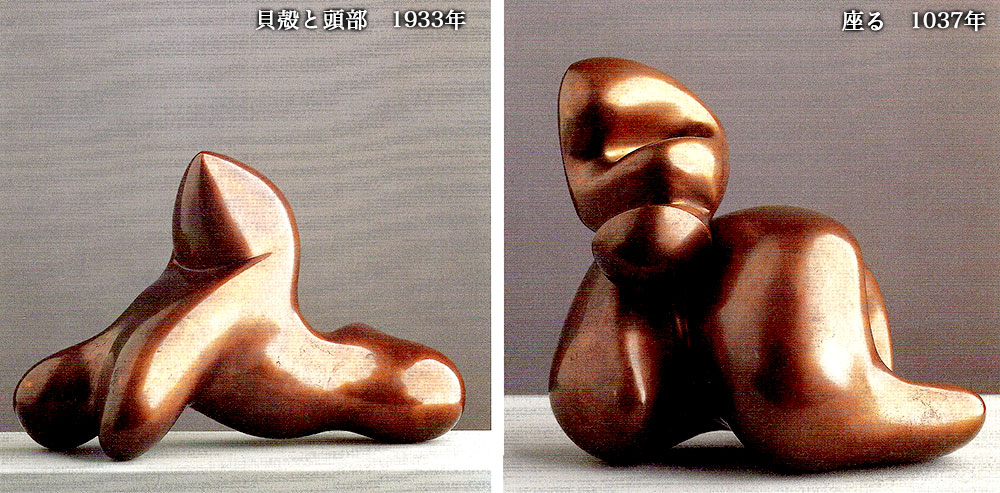

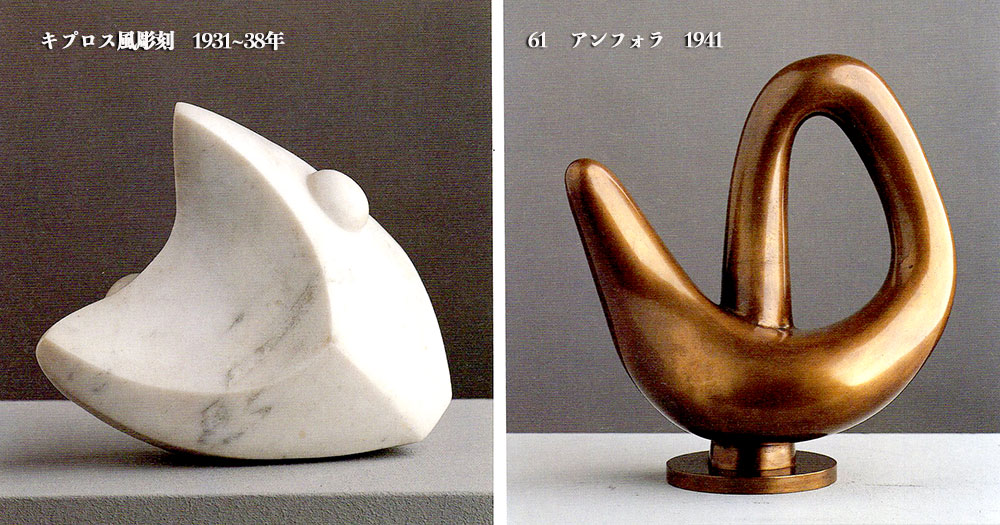

アルプの最初の完全な丸彫り彫刻は、1930年36歳のほぼ伝統的な〈トルソ>(上図)である。その後まもなく、〈人間の具体彫刻〉が制作されたが、その他の多くの作品においても、たとえば《貝殻と頭瓢主〉(下図左)や<兜一頭部Ⅱ〉(下図右)といった作品名の中に、人間のかたちへの関連がほのめかされている。

1950年代56歳には、レリーフー彫刻《横たわる》に見られるような、アルプが最も頻繁に用いる有機的形態に、鋭く境界を区切る稜線の数が増えていく。同様に、<引き出しのついた頭〉(上図右)や(人体構成〉(下図左)に見られる切断面は、この時朋にアルプが人間と自然との断絶に一段と強い関心を寄せていたことを明らかにしている。

ある程度の調和は、《柱となる行為〉(上図左)や類似の作品に見られるような左右対称のデザインからのみ感じられる。わずかな例外を除いて、彼のつくる人物像は、躍動感ある輪郭線にもかかわらず硬直したトルソに限られている。彫刻、素描またはコラージュで、手または足を備えた人物像はほとんどなく、その多くは・・・祭祀的な印象を与える偶像のようにとても大きな頭部をもっている。《銭と無縁の人Ⅱ〉(上図中)や《ひとつ目の人形〉(上図右)のようないくつかの像は、あるいは何かを探るように、あるいは憧れに満ちたように見え、そして、漠とした未来を見ることに少しばかり夢中になっている。

■ Ⅱ. 幾何学的観点と左右対称の見方・・・植物的シンメトリー

アンドレ・ヴェルデのインタビューで、「芸術家としての意識を最も強く刻み込んだ刺激は何か」と問われて「それは1914−15年(29-30歳)に制作した初期の刺繍作品である」とアルブは答えている。

「対称とし、う困難な問題に取り組んでいる時、私は抽象を発見していた。もつとも、私はこの問題を常に念頭に置いていたのだが」。

アルプが、こうした幾何学的形態や左右対称のかたちを自らの創作の基本形と言明していた時期は、1914−19年の短い期間に限られる。彼はすでに、それ以前の数年間、半抽象芸術の方向に最初の果敢な試みをしていたが、彼にとってこの短い時期こそが、決定的な解放、すなわち伝統的な先入観からの「浄化」を意味していた。

水平線や垂直線による造形手段に集中して取り組んだのは、おそらくまず第一に、アルプの最初の妻であるゾフィー・トイバーの影響が大きいが、彼女の厳しい形態言語が彼に影響を与えたのである。1915年29歳に彼らが出会ってからまもなく、集中した共同制作の最初の時期が始まった。

「私たちは自らの作品において、まず遊びや趣味を抑えた。個人的なものさえも、邪魔で無用に思われた。私たちはいかなる伝統からも重荷を負わされていない新しい素材を求めた。今や私たちはそれぞれ、あるいは一緒になって、幾何学的で静的な図を刺繍し、織り、描き、貼り付けている」。

「私たちは、基本的かつ無意識的なものを自分たちの中で自由に作用させるために、模働や描写になり得るあらゆるものを拒否した」。

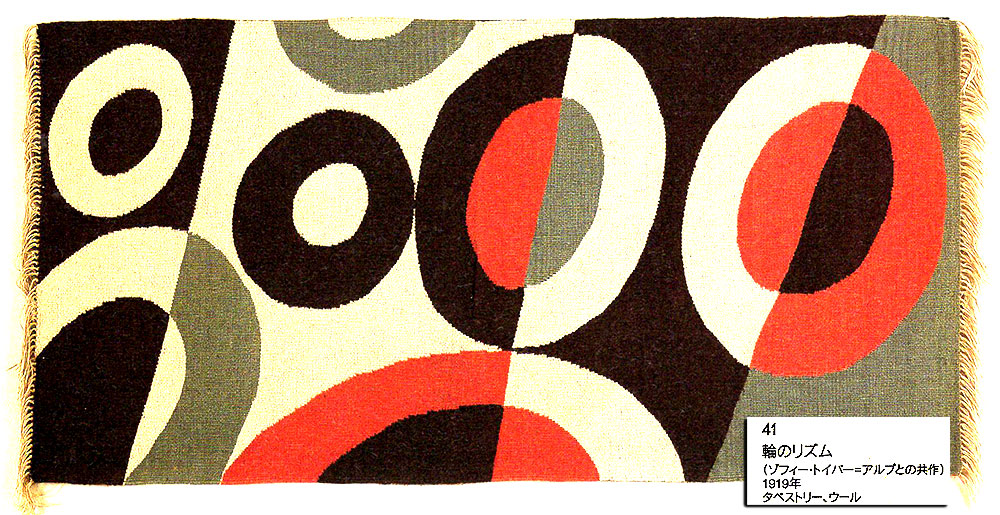

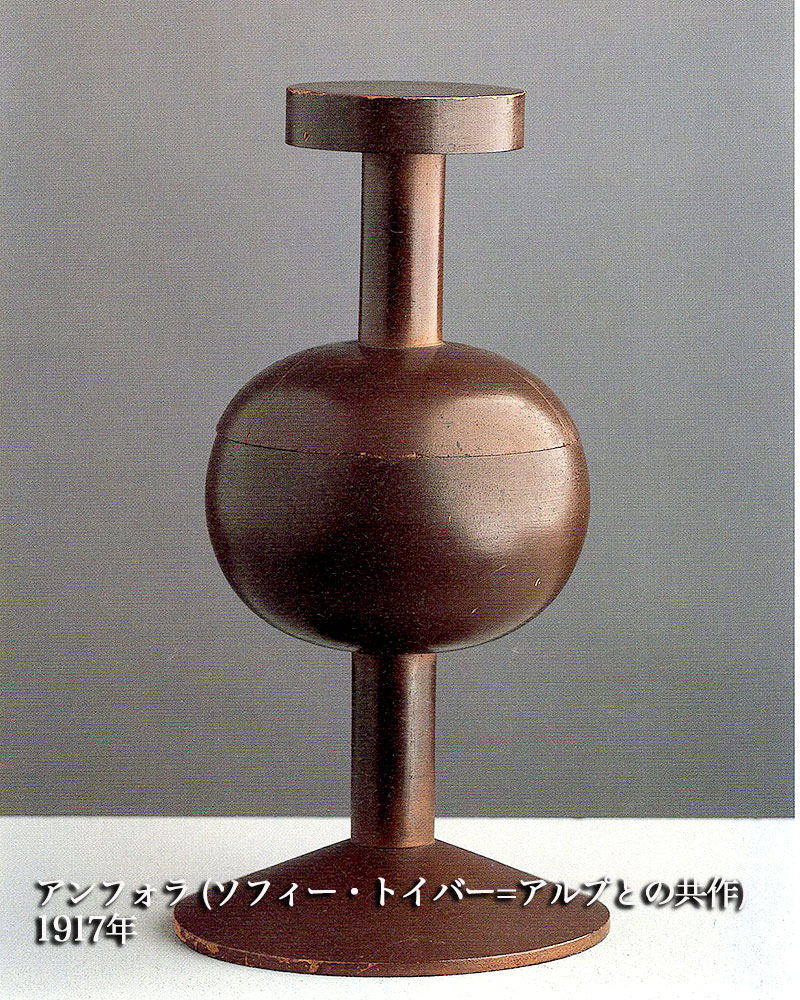

ふたつの部分からなる木彫〈アンフォラ》(下図左)やタペストリー〈輪のリズム〉(上図右)はたりの多くの印象的な共同制作の成果を代表するものである。

この芸術家夫妻は、伝統的な意味での美的作風から作品を解放し、幾何学的な基本形のみを使うことに、知られていないさまざまな芸術を創造する可能性を認めていた。しかし、正方形で構成された絵やコラージュが制作されたのは、アルプが強調しているように、「多くの構成主義者のものとは本質的に異なる意図による。私たちの念頭にあつたのは、瞑想板や蔓奈羅や道標だ。私たちの道標は、広さ、深さ、無限を示すものであつてほしい」。

アルプは以前から、左右対称と幾何学的基本形が、自然に適つたかたちの多様性の一部であると理解していた。これらの要素のいくつかは、1919年33歳以降も彼のかたちのレパートリーの不可欠な部分として引き続き残り、その頃に支配的となっていた有機的な輪郭線との組合わせによく現われている。このようにアルプの作品は、構成的な印象も静的な印象も与えずある種の軽快さと動きを内包している。

このことは、墨で描かれたドローインク《花壇の遊び〉(上図)、木彫〈異教の果実》(上図右)、レリーフ《植物的シンメトリー》などに明らかである。

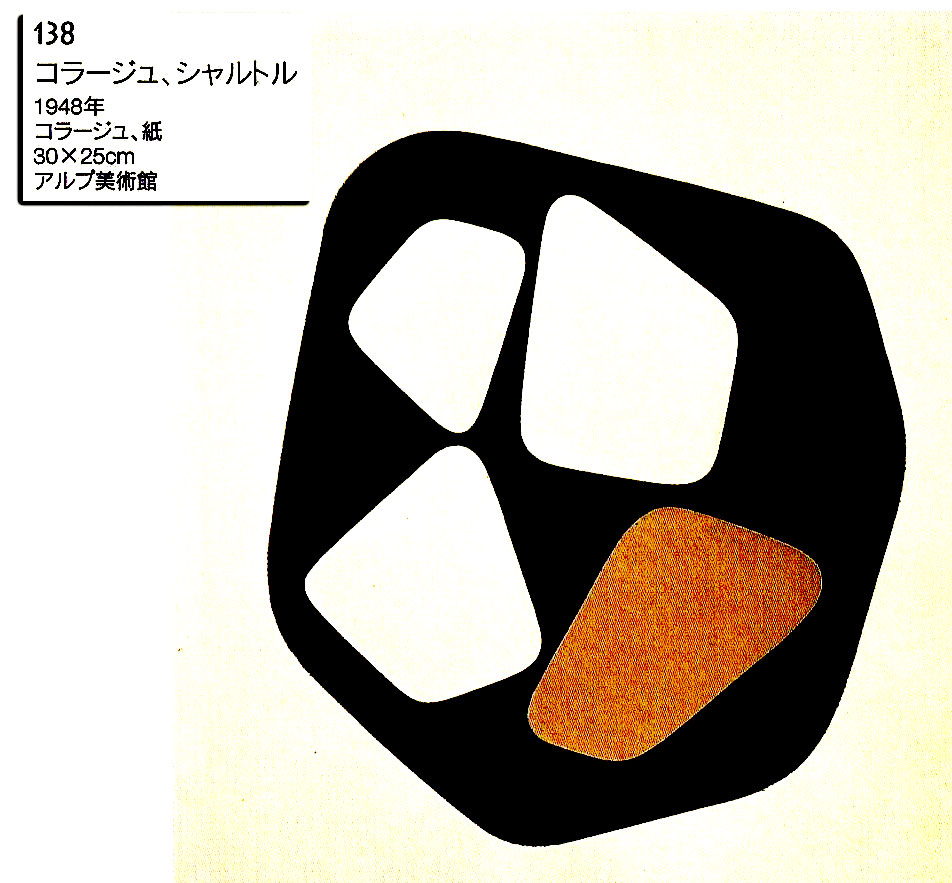

アルプが幾何学への関心を寄せる新たなきつかけを得たのは、1948年にシャルトル大聖堂を訪れた時である。

「その時から私は選んでいる

より原始的なかたちの数々を

部分的にまつすぐなかたちの数々を

それらは、動きを引き寄せ、遮り、内包し得たのだ」。

この新しい刺激は、アルプつあらゆるかたちの探求に広範な影響を与えた。その直接の結果として木製レリーフとコラージュの〈コラージュ、シャルトル〉(上図左)が最初に制作された。その後、彫刻においても、彼の有機的な輪郭とともに鋭い稜線と切れ込みが変動し交代しながら現われるようになった。そして幾何学的なかたちの空洞が、有機的な輪郭と調和の取れた対照を生んでいる〈果心・芯の部分〉(上図右)のような一連の左右対称で柱のような彫刻とレリーフー彫刻が制作された。

アルプは晩年の作品に至るまで、初期の刺繍作品やコラージュに用いた、まっすぐなかたちと丸いかたちを調和させるという原則を適用していた。

「そこで私は、まつすぐなかたちと丸いかたちのあいだに、対比と平衡をつくり上げようとした」。

■ Ⅲ. おとぎ話の世界・・・地の精の国から

同時代の出来事に対する批判的な態度にもかかわらずアルプは夢想家の遊び心に満ちた子供らしいものの見方を生涯大切にした。彼の彫刻、レリーフ織物の多くが、素晴らしく神秘的な別世界を示しているように見え、また、おとぎ話のようなものを語ることに魅了されているようにも思える。

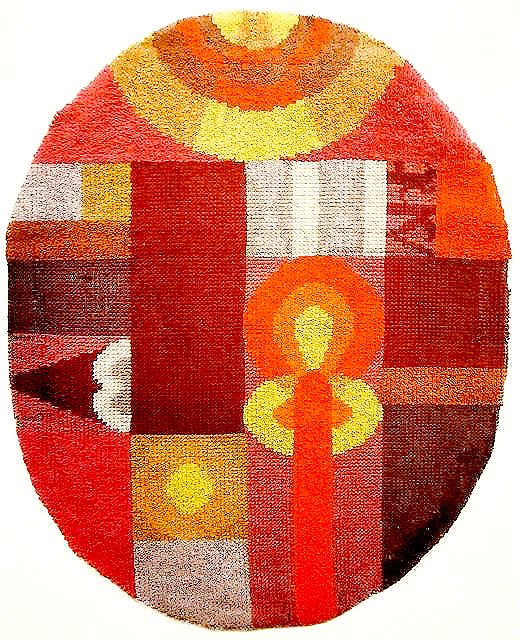

「私はいろいろな物事、創られしもの、世界をめぐり、そして、幻の世界は、おとぎ話のように展開し、姿を変えた。部屋、森、雲、星、帽子、それらは卵、鉱石、霧、肉、血のし、ずれかで形つくられていた」。アルプはすでに、1904年に「おとぎ話というタイトルで最初の詩を書き、1917年31歳には抽象的な織物作品《おとぎ話の一節〉(上図左)を制作している。時には、芸術家としての日常の異様な状況もインスピレーションの源となつていた。1926年40歳の刺繍作品《魔術師》(上図右)は、明らかにアルプの最初のレリーフが売れたことと関連している。「私の最初のレリーフを1926年にパリで売ったのは、まさに黒魔術であつた。魔術師は美術商のウイオだつた。彼はコレクターのDを、お定まりの言葉にならないほど美しい話し方で魅惑し、私のアトリエにおびき寄せた。彼の瞳はふたつの魔法のランプのように煙いた。ウイオの語りは、いよいよ悪魔の響きを帯び、ついにDは肘掛椅子の中で陥落し、500フランをヴイオに手渡した」。

アルプは、自身の文章や物語の登場人物を、しばしばレリーフや《バラ喰うもの〉(上図右)のような彫刻で表現した。その逆に、空中に浮かぷへそや意味ありげな椅子のような数多くのユーモア溢れる「オブジェ言語」のモティーフが、彼のおとぎ話の主人公になった。

アルプは子供の頃から、とりわけロマン派の読物の虜となり、また、中世の民話も彼を魅了した。のちには、古典古代の神話や伝説の世界も同様にインスピレーションの源としていた。1934年58歳に彼は、森に住まう木の精、樫の木のニンフに、感動的な木製の小レリーフ(上図右)を捧げているが、それは、台座を省いて壁の上を自由に浮かぶように取り付けられるようになっていた。

おそらく、神秘に満ちたおとぎ話のような場所として、また自然が演じる劇の舞台として、彼が頻繁に森をテーマとするきつかけとなったのは、グレンデルブルッフの森に関する子供の頃のロマンティックな思い出である。こうして、多くの詩のほかに、1926年40歳には彫刻《持ち上げられた平面、「森のテーブル」〉(上図左)が、1955年69歳にはカラーリトクラブ《森の舞台》(上図右)などが制作された。

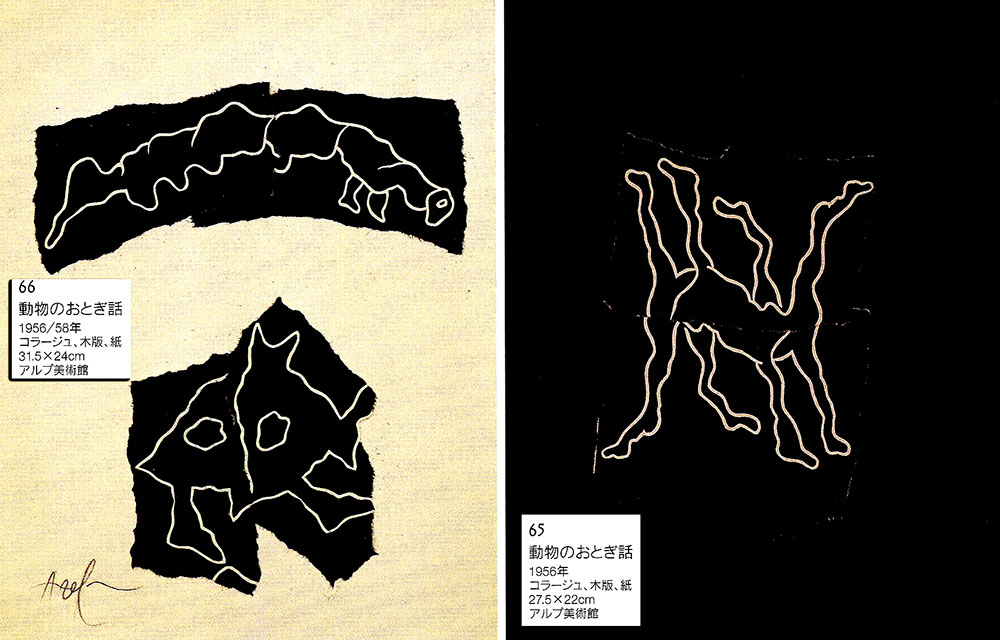

アルプは、「森の中のヨット」をはじめとする自分自身のおとぎ話風の物諸に加えて、作家仲間の作品にも挿絵を描いた。こうして1955年69歳には、アレクザンダー・フライの「小さな動物医」に寄せて木版画が制作され、トーマスマンはそれを「空想的な地図の断片」と述べている。その後まもなく、《動物のおとぎ話〉(上図左右)と題する連作に取りかかつた。この作品のために彼は、フライの「小さな動物園」と同じ木版画をちぎつて改めて並へることで変化をつけている。

アルプの詩的で描写的なタイトルは、各々の作品が自らを語り、内容を豊かにして興味を掻き立てる。「地の精の国から」の物語に浸り、《夢のアンフォラ〉(上図右)が秘める神秘を見出すようにと。

■ Ⅳ. 芸術形式としての書く行為・・・白と黒、それはエクリチュール

「言葉と絵はひとつだ。画家と詩人は一緒である」。とフーコー・パルは1916年30歳に日記風の手記の中でこう断言しているが、まさにこの言葉は、アルプの芸術的創作を正確に描写している。

事実、アルプの詩は造形芸術と不可分に結びついている。彼が詩に用いたテーマと内容は、レリーフや彫刻の表現としばしば一致してしている。

アルプ自身、自らの詩とコラージュのつながりを説明し、形式上の関連を強調している。コラージュ、「それは造形的手段でつくられた詩である」。

自然との対話を求め、作品が自然の中に消失することを望んでいたアルプは、文字を人との最も重要なコミュニケーション手段と見なしていた。

「私は赤をほとんど用いない。音、黄色、少しの緑は便つているが、吾が言うように、黒、白、灰色をとりわけよく使用している。私の中には人間と通信していたいという何らかの欲求がある。白と黒、それはエクリチュール(書かれたもの)だ」。

1920年34歳、アルプはトリスタン・ツアラの『抽象的な心の映画カレンダー』のために不思議な文字を想起させる木版画(上図左右)を制作しているが、1908−10年(22-24歳)には、文字が絵に変わることを表現した、おそらく最初の作品を制作していた。この時期アルプは、自ら述べているように、孤独の中に身を置いて、本質的なものを悟るように、また伝統的な芸術規範から離れるようにしていた。

「この時期の作品はすへて壊してしまつた。これらの黒、灰色、白で描かれた大きな絵は、キュビスムの作品に見られるような風景や人間や物体の抽象化ではない。私のカンヴァス、数ケ月にわたる苦悩に満ちた仕事の成果は、黒い 網目に、奇妙な文字、ルーン文字、綿、染みの網に覆われていた」。

残念ながら、上述の初期の作品はひとつも現存していない。

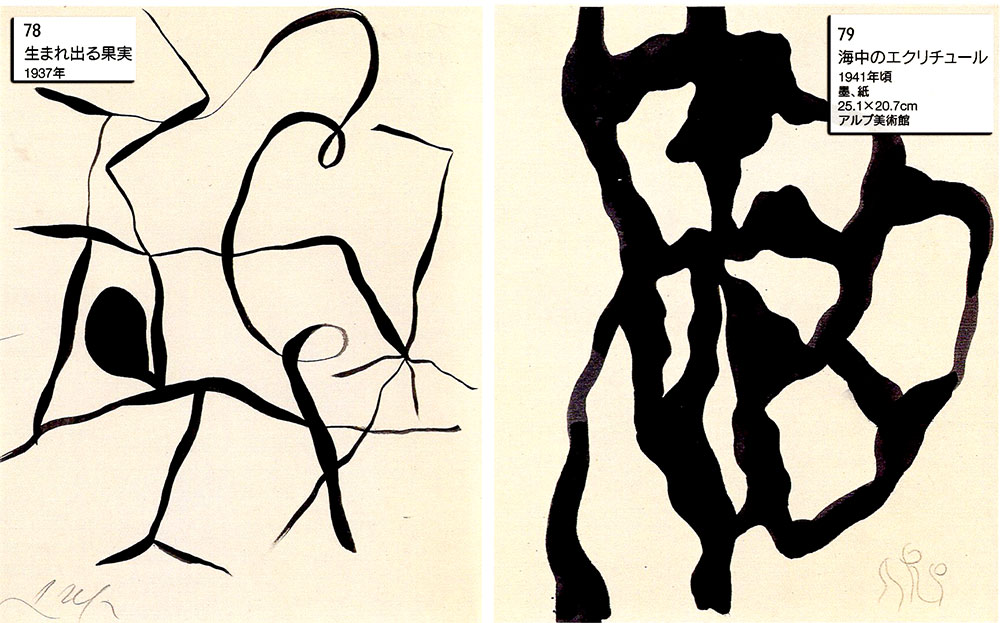

しかしながら、これらにとても似ていると思われる文字のようなドローイングを、アルプは1930年代54歳末頃、彼のレパートリーに新しく加えている。この時期、カンヴァス画ではなく墨で描かれたドローイングとして、とりわけ《生まれ出る果実》(上図左)と〈海中のエクリチュール》(上図右)と、ルーン文字を想起させるような一連の鉛筆による美しいドローイングが制作された。

コラージュ《ルーン文字の碑文》(上図右)は、このゲルマン人最古の文字を明らかに振っており、〈泉のそば〉(上図左)のように、しわくちやの紙に描かれた黒い綿の形象は古代の魔術的な文字のかたちを思い起こさせる。

■ Ⅴ. アルプのオブジェ言語・・・アルパード百科事典

アルプは1920−29年(34-43歳)に、決定的な「オブジェ言語」を開発した。そして」1957年に「アルバード百科事典」の中で、それを定義し解説を加えている。

アルプはさまざまな身近な自然物から独自の形を抽出して「オブジェ言語」と称して造形作品に応用したそうです。髭やへそ、唇などの人体の部分は、瓶、帽子、時計のような人工の日用品とでさえ等価値という例に代表されるように、アルプの皮肉とユーモアに満ちたそれらの配置や構成は、偶然性も交えて彼の探求の中心となっていた

「1920年から1929年にかけては、人間という飴玉−オべリスクをも含めたものにとりわけ興味があった。これらのものを解釈し作品化していくのは、天気が変わりやすいのと同じくらい不安定だった」。

アルプのいわゆる「オブジェ言語」に数えられるのは、テーブル、椅子、瓶、時計といった簡単な家庭用品、同様に、口髭、唇、そしてアルプにとってあらゆる生命の根源を象徴していた、へそといった人体の部分である。

アルプは日用品と人間の属性とを区別しなかった。したがって、人間はものと同等に扱われ、上位に置かれはしない。「家庭用品って・・・大好きだ。私には愛想がいいんだ」。

たとえば瓶とへそなどの異種交配によつて、アルプはものを人間化した。また反対に人間を「もの化」し始めた。人間的な特徴と振舞い方によって、ものは・・・《蝿と口髭と小さなマンドル》のように・・・アルプの詩や物語の生き生きとした主人公にもなっている。

こうした方法でアルプは、ユーモアいっぱいに、それでも十分な批判を込めて、人間は「万物の尺度」ではないということを鑑賞者に明らかにしようとした。彼の皮肉で批判的な見方は、空を自由に飛ぶ唇やビスマルク時代の写真をわずかに思い出させる口髭をたくわえた帽子という表現にも現われている。

人間はもはや、ルネサンス以来喜んで自認してきたような、物事の主役ではない。アルプは・・・すでにダダ時代から・・・人間のうぬぼれを茶化しているのである

象徴的なのは、ものや人体の部分を、できる限り本質的で必要不可欠な基本形に切り詰めていることである。ポスターのように明確な表現においては、三次元の効果は、大部分のものが表現されている宙に浮かんだ状態によって得られるだけである。それらは、無限定の背景上に、しばしば自由に浮かんでいる。

アルプは自らの「オブジェ言語」を、あらゆる技法に応用したレリーフや紙の作品では、図像の単純化によって、ものがこの上なく明瞭に現われている。そして1932年に、クルトシュヴイツタースが編集した「メルツ』第5号のために、《泡だて器〉や《へそのある瓶》を収めた「アルパーテン=アルプ・アルバム」:(上図左右)を制作した。

アルプのオブジェを記念碑的に拡大した作品は、彼の故郷ストラスブールにあったことが知られている。1926年に妻ソフィー・トイバーとともに、オペット(クレヘール広場に面した18世紀の建物)をバーとダンスホールを備えたモダンな娯楽施設に改造する依頼を受けた時、アルプは壁面のデザインに、同じようなもののかたちを選んでいる。残念ながら、この作品は、完成後まもなく塗り漬されてしまった。

■ Ⅵ. メタモルフォーゼという考えの重要性について・・・葉はトルソに変身する。トルソは花瓶に変身する

「メタモルフォーゼ」、すなわち、かたちの絶え間ない変容は、「偶然」と同様に、アルプの芸術における基本的な造形原則のひとつである。アルプにとつて、自然は万物の尺度であり、彼に限りない手本を提供した。自然は「無常」であり、成長、拡大、〈開花》1927(下図左)41歳に見られるように、すべてが生成と消滅の連続の中にある。動きのある輪郭は、1914−19年28~32歳の幾何学的な時期を除いて、アルプの作品を特徴づけているが、それは、動きを暗示するのみならず自然の絶え間ない変容をも表わしている。

幾何学的作品がある一方で、すでに1918−20年31~33歳に、墨と筆で有機的なかたちを描いた一連のドローイングが制作された。輪郭も不確定に見える不規則な黒いかたちは、紙の上を流れるように広がっている。紙の余白が表わす空虚なかたちが、動的印象をさらに強めている。

「その後まもなく、私は決定的なかたちを見出した。アスコーナで、筆と墨を使って折れた枝、根、草、浜辺で湖水に洗われた石なとを描いた。私はこれらのかたちを単純化し、絶え間ない変化と身体の発育の象徴である、動きのある楕円の中にこれらの本質をまとめた。トリスタン・ツアラの『25篇の詩』と『抽象的な心の映画カレンダー』のために制作した私の木版画もこの種のかたちだ」。

アルプは1920年代34 歳に、個性的で象徴的な「オブジェ言語」を用いて、メタモルフォーゼという考え方をレリーフや紙の作品でさらに発展させている。彼は変化の過程を具体的に記している。

「実はトルソに変身する。トルソは花瓶に変身する。強力なへそが現われる。そのへそは太陽になつた」。

移ろい、変形し、広がるという考えは、1930年54歳以降、空間に伸びる彫刻に最もよく現われる。その際、有機的なかたちが特徴であるまるい彫刻は、まさにかたちの変容の典型である。これに関連して、彼は自らの不定形な「具体彫刻」の成立に詳しい註釈を加えている。

「『具体彫刻』は、圧縮、硬化、凝固、肥満化、一体化という自然な過程を描写している」。

この時期から、もはや定められた正面性が消滅した。彫刻全体を把握するために、鑑賞者はそのまわりを回らなければならない。こうして、鑑賞者の眼の前には、あらゆる眺めが無数に展開する。

さらに、アルプは多くの彫刻について、一度も設置方法を定めていない。そうすることで、作品は個々の鑑賞者の主観的感覚や空想に委ねられる。

純粋な「造形」に集中するために、彼は一部の作品には説明的なタイトルを与えずしまた《ユリまたは象の牙》(上図左)のように、鑑賞者にさまざまな解釈の可能性を与えるようなタイトルを選んでいる。

同じように、縦横に掛けられることが少なくないレリーフの多くは、《姿・花・落下》(上図右)なと、それらのタイトルそのものに変化する能力とし、う考えを備えさせている。

その一方でアルプは、メタモルフォーゼ(生物学でいう変態)という考え方に、特異な方法で役割を負わせるようになる。つまり、彼は・・・後年に多くなるが一自分の作品に「変化」を加えた。すなわち、最初1923年37歳に制作されたレリーフ《緑色の鼻をもつ頭部〉1964年(上図左)は、《レリーフ〈緑色の鼻をもつ頭部〉(1923年)の変形〉(上図左)となつた。

■ Ⅶ. 配置と構成:並べ方の原理・・・どこからいらしたの?石と池の散りばめられた庭から。

1930年頃44歳、アルプにとつて際立つて創造的な時期が始まる。それは、彼の最初の有機的なかたちをした丸彫り彫刻への展開に明らかなだけではない。この時期、アルプは自らの詩作の基本原理をさらに多面的に発展させ、それらを造形芸術の分野にも応用する。かたちの似た構成要素をさまざまなかたちに並べることで、《配置〉と称される作品が生まれた。それは、アルプがすでに自身の構成詩に用いていた技法である。

「私は、限られた数の単語をさまざまに配置して詩を害いた。・・・語数の限定は詩の貧しさを意味するものではないし、むしろ、簡素化された表現によって、分配、位置、並べ方における無限の豊かさが明らかになる」。

詩作の方法を造形芸術にも応用するようアルプに刺激を与えたのは、再び自然であった。天体、雲、石の自然の配列からインスピレーションを得て、1930年から彼は、順序と並べ方の原則を木製レリーフ紙のコラージュ、墨で描いたドローインクに応用した。

このようにして、数多くの「かたちの配置が、自然が無限の豊かさで絶え間なくそれらを作るように」生まれた。選ばれた基本的な構成要素でさえ、葉や小石といった自然のかたちをはつきりと想起させ、動きのある輪郭は細胞のそれに似ている。動きの激しい楕円を、アルプは自身の根源的な基本形に指定している。それは、彼のいわゆる「宇宙的形態」を特徴づけている。

「1927年から1948年にかけて私が創り

宇宙的形態と名づけたかたちは

数多くのかたちを総括する

幅広いかたちであつた

それらはたとえば

卵

星の軌道

惑星の運行・=・・・」

初期の〈配置》にはあまり色がなく、しかもレリーフはしばしば全く無色で、白に白を重ねている。背景上でのかたちの並べ方は、無限の感覚を伝え、そこに現われる貫之の戯れによつていっそう強められる。 際立つのは、アルプが《配置》の制作を始めた頃から、自作にその内容に関するタイトルを与えなくなったことである。

1920年代半ばには、《トルソとへそ》(上図)といった未だ描写的なタイトルであったが、今やアルプは、自身の作品を単に《配置〉もしくは《構成》と名づけるだけである。

「説明に対する欲求が突然途絶え、身体、造形、突き詰められた造形が、私にとって今やすべてを意味している」。

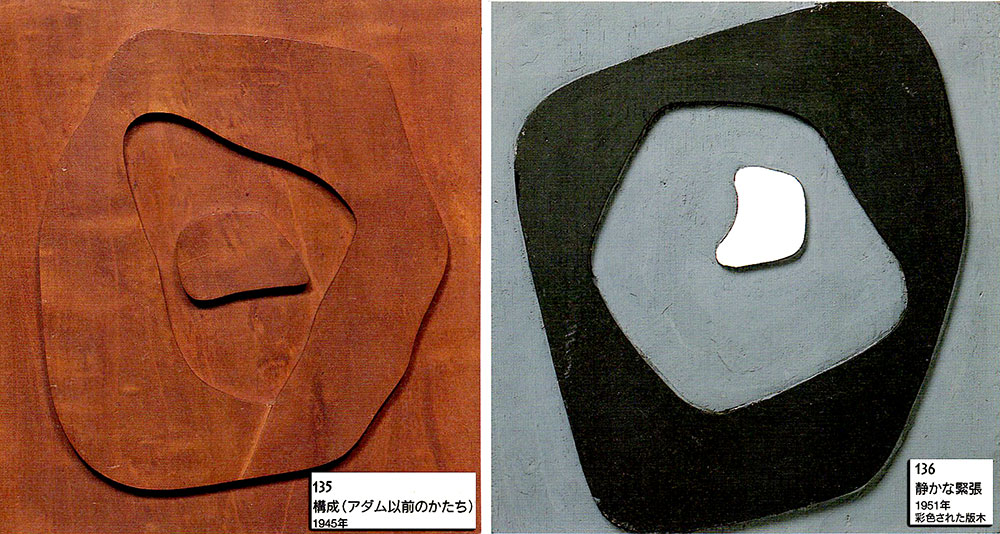

配置の原理に基づいた後の作品には再び、《穏やかな調和〉(上図左)や《静かな緊張》(下図右)といった、連想を呼び起こすタイトルが与えられている。それらは、調和の取れた並び方と控えめな色彩で傑出している。

《配置〉は、アルプの偶然の法則に従つた作品と緊密な関係がある。しかしながら、それらが明確な根本思想であるにもかかわらずわずかな相違が見て取れる。《配置》においては、並べるということ、すなわち、同様な構成要素の順序の多様性が中心となつている。それに対して、偶然性の作品は、一定の条件のもとでのみ秩序つけられ、より落ち着かない。実際により偶然的な印象を与える。

■ Ⅷ. 造形原理としての偶然・・・我々の時代の芸術における「偶然」は、偶発的なものでなくミューズの賜物である。

アルプは「偶然」を、ダダ時代からすでに、自身の芸術創造の根本思想であると認めている。初期の彼は、偶然の原理を何よりも詩作に用いた。そして、「アルパーデン」や「雲のポンプ」と名づけられた詩が生まれた。

「新聞から、特に新聞広告から選んだ言葉、見出し、文章が、1917年31歳に私の詩の基礎を形成した。しばしば目も閉じ、新聞に鉛筆で線を引いて言葉や文章を決めた。私はこの詩を『アルパーデン』と名つけた」。

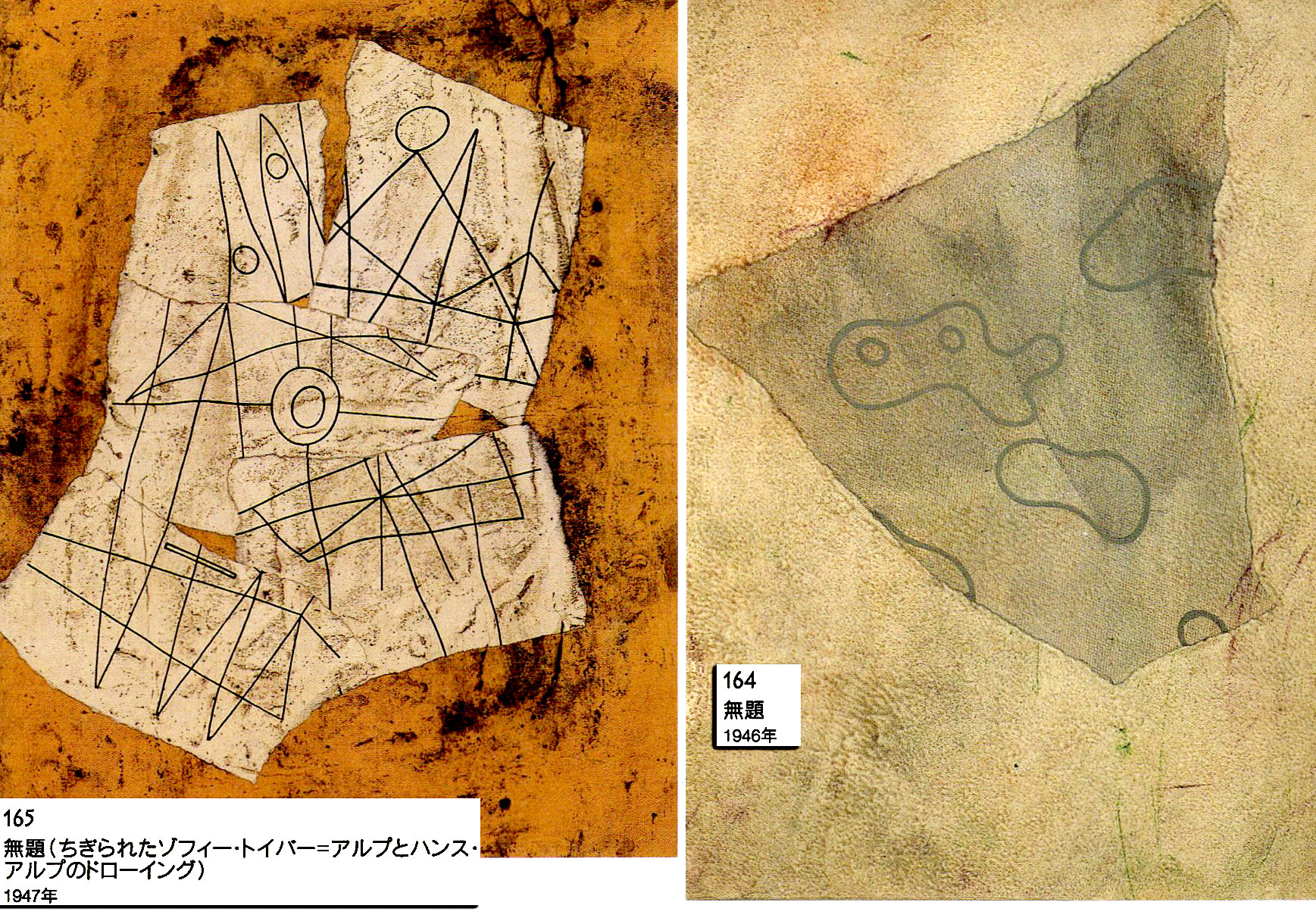

とりわけ1930年54歳以降の時期に、アルプは詩作の例に従って、偶然の原理を造形芸術の分野に応用し、コラージュの特殊なかたちとして、彼の「ちぎられた紙」や「ちぎられたドローイング」が生まれた。

「ところで、『雲のポンプ』は、オートマティスム詩であるたけではなく、本当に私の『ちぎられた紙』、『ちぎられた絵』の先駆けでもあったが、そこでは、『現実』と『偶然』が束縛されることなく展開する。紙やドローイングを引きちぎることで、生と死の営みが、絵に内包される」。

最初は単色の紙を、のちには自分のドローインク(時として亡くなつた妻のもの)さえも引きちぎつて、それらを色のついた無地の背景の上に落として、「手でちぎられた紙による絵」が生まれた。まず第一に偶然と潜在意識のみが、そのような並べ方を引き受ける。

「意識せず自動的に並べるコラージュを、私はさらに発展させた。これを『偶然の法則に従った』作品と名づけた。

『偶然の法則』とは、あらゆる法則を内包する法則であり、すべての生命がそこから分化してきた根源のように、我々の想像を絶するもので、無意識こ完全に没入することによって初めて体験できる。私が主張したいのは、この法則に従う者は、純粋な生を創造できるということだ」。

しかし、最後のところでアルプは芸術家として、自身の仕事の成果に手を下さないわけではない。いくつかの紙の断片を自らの感覚に従って「秩序づける」ことは留保していた。アルプは、背景として選び糊を引し、た紙の上で、調和のある並べ方に到達するまで、構成要素のいくつかを動かした。このようにして、アルプは主観的に、芸術家とそのミューズによって操られた偶然のかたちを展開したのである。

厚紙、石膏、ブロンズによる多くのレリーフは、「ちぎられた紙の結果として」制作された。

この材質を超えた徹底した取組みは、アルプの偶然を主題とした作品のうちでの、ちぎられた紙の重要性を明示している。それが偶然性の作品の主要な部分を形成している。アルプが「偶然の法則に従つて」秩序つけたそのほかの作品は、アルプの<配置》にきわめて密接に関連したコラージュかレリーフで、全体としてはるかに構成的で、偶然の印象を少ししか感じさせない。