■仏像の保存修理とその技術・・・想い出と共に

■仏像の保存修理とその技術・・・想い出と共に

西川杏太郎

昭和28年(1953)美術院の仏師たちは京都妙法院三十三間堂の千手観音修理の工房(榊本工場)と各地の修理現場の工房(白石工場)などにわかれて活動していた時です。榊本工場ではあの千体千手観音像のほか、京都観音寺寺の国宝、木心乾漆十一面観音像の修理きが行われ、白石工場では鎌倉覚園寺の巨大墓師三尊像の解体修理を行っていました。文化財の修理監督助手とはいえ、まだこの世界の新参者。

観音立像は計1001体。平安~鎌倉時代につくられ、南北約120メートルの堂内で本尊の千手観音坐像(ざぞう)(国宝)の背後に1体、左右のひな壇に500体安置される。年間100万人の参拝者が訪れるため、衣類の繊維などのほこりが表面に付着。その下層は、漆や金箔(きんぱく)がはがれやすくなるなどの傷みが進んでいた。1973年から、年に数体~50体ほどを美術院国宝修理所(京都市)の工房に運び込み、ほこりの除去や表面の金箔(きんぱく)の浮き上がり防止などの修理作業を順次続けてきた。総事業費は約9億2千万円。6割程度は国庫補助でまかなわれた。文化庁によれば、重文の彫刻1件の修理期間としては過去最長だという。

一つ一つがすべて新しい勉強と感動の連続で、時には錆漆用の木ベラや木彫のノミの使い方までが珍しく、老仏師たちに頼んで道具を手に執らせてもらい、使い方を教えて貰ったのも懐かしい想い出です。以来六十年近い現場とのおつき合いとなったのです。

翌年には京都、宇治平等院・鳳凰堂の国宝、定朝作丈六阿弥陀如来像の解体修理が行われている現場に参加することが出来ました。「藤原彫刻の寄木造の大成者は仏師定朝である」と彫刻史の勉強で教えられて来ましたが、現場に行って、すでに横たえられている阿弥陀如来像の内刳りを直接、間近にみて大感激。すでに緩んでいた材の矧目(はぎめ)には内側で帯状に木屎漆が填められ、材の継ぎ目もよくわかりました。

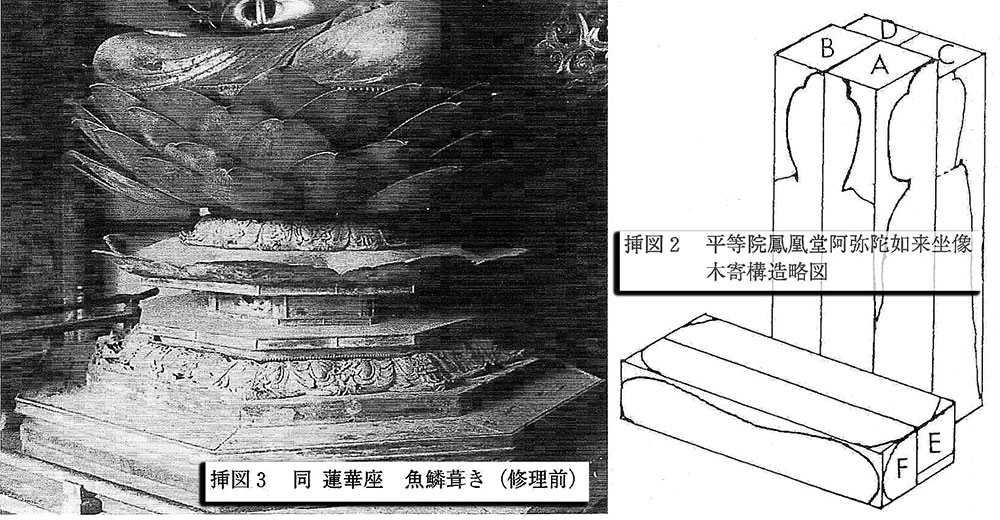

頭体の根幹材の前半分は二つの角材、後の半分も二つの角材を、下からみると丁度田の字になるように接合しているのです(挿図1)。まさに寄木造りの典型です。また内刳りは深く、肉うすく、きれいにさらうように刳られ、内面全体に漆が塗られ、その上に赤い顔料も塗られていたのです。 結跏趺坐する両膝の部分は、別に横に並べた太い二本の角材から彫り出され(挿図2)これにも深い内到りが行われていました。この時代の寄木造の丈六坐像によくみられることですが、この像も、躰部と両膝部は別に仕上げられ、安置する時に合わせて両側面の懸け金具で固定する方法がとられていました。そのため本躰の安定に不安があったのか、この像には江戸時代の修理の時に、内部に太い角柱を立て、木枠を組んで安定が計られていました。この枠木は修理の時取り外されています。

この時の修理は、先輩たちが激論をかわした末、将来の安全と像内の汚れ防止のために鉢材と両膝材はしっかりと接合されることになりました。

この時の修理は、先輩たちが激論をかわした末、将来の安全と像内の汚れ防止のために鉢材と両膝材はしっかりと接合されることになりました。

また藤原彫刻の典型とされるこの像の麗しい九重蓮花座もすべて解体修理され、その時、蓮弁の葺き大のあき方から、この蓮弁は修理前のような魚鱗葺き(挿図3)ではなく製作当初は弁先が上下にきれいに揃う吹き寄せ葺きであることが確認されたので、これも元の形に戻されたのです(挿図4)。

(なおこの像はその後昭和四十一年には表面漆箔の浮き上りをとめる剥落止め修理が行われ、平成15年からは4年がかりで、像はもちろん堂内の大天蓋も含む、総合的な大修理も行われました)。

昭和三十年当時、こうした一連の修理は一般の方々にはわかりにくい所があったのかも知れません。その頃、文化財のことをそれほどよくはご存知ない文芸評論家某氏が、「文化財修理を現場検証する」という表題で、国宝修理の方法を批判する一文を発表されたこともありました。前にみた姿と変った印象を持たれたからでしょうか。又一般の方からは自分がみた時は肌色も美しい地蔵菩薩像だったが、修理後の写真を出版物でみたら、全身が男っぽくなっていたが、あれはなぜなのかといったご質問を頂いたこともあります。この方は、こわれた椅子の修理のように木組みを締めて塗装し直し、新しいクロスを貼り直して新品同様にするのが修理なのだとお考えになったのではないでしょうか。

文化財の修理はこうしたこととはちがい、明治以来、「保存修理」ということばが厳格に使われて来ました。

試みに文化財である彫刻の修理方針を列記してみると次のようになるでしょう。

1、現在遺されている造像時の良い姿を、これ以上損傷させないように保持し、出来るだけ永く後世に伝えること。当初の部材や当初の彫刻面、当初の彩色や漆箔は最も尊重され、傷つけないよう配慮する。

2、ただし粗悪な後世の付加物(後補部、補彩など)は技術的に可能な場合は、修正、又は除去することがある。

3、欠損、亡失部分は原則として補修しないが、将来、損傷がさらに拡大したり像の保安上、構造的に不安のある場合は、補修、復原することがある。

4、修理部分の仕上げは出来るだけひかえ目にまとめ、当初の仕上げ部を生かす美しい修理を行うべきである。従って無用な補足や、像面の塗り直しなどは行わない。

5、しかし仏像は信仰の対象でもあるので所有者の希望を出来るだけ尊重し、 合意の上で修理を行う。

6、修理委員会、外部の研究者(監督者)の意見を十分に尊重する。

ということになるかと思います。修理をはじめる前の詳細な調査はもちろんですが、修理の内容については詳細な記録を遣り、また色分けした図解を必らず造って保存し、又報告しているのです。明治31年以来のこうした記録は今も大切に保存されています。その一部は、この展覧会でも公開されます。

彫刻の修理は技術者(仏師)たちが、それぞれ専門の職種にわかれて、しかも共同作業で仕事を進めます。彫工、木工、漆工、画工などで、それぞれ伝統的な材料、技術を基本としています。

漆工を例にとってみると、木材の接合に使われる麦漆。彫刻された表面の地固などに用いる錆漆(さびうるし)。部分的なモデリングや材の矧目(はぎめ・布・板などのつぎ合わせた部分)の隙間を埋めるのに使う木屎漆(こくそうるし)などがあります。

が、いずれも伝えられて来た標準的な調製法のものを使います。しかしいざ修理をはじめる時には、まずその像の制作された時代を知り、またどういう材料を使って制作されたかを詳細に観察し研究するのです。そして必要があれば、その像が造られた当初の材料を準備して使うこともあるのです。例えば、錆漆でいえば、砥の粉ではなく地粉漆が使われた例(奈良時代の乾漆伎楽面などに多い)、木屎漆では、木の粉のかわりに朽木を細かくくだいて使った例(法隆寺百済観音像の像面モデリング)、またお香などの材料にも使われているたぶ(楯の木)の粉が使われた例(唐招提寺金堂。木心乾漆薬師如来像の木尿漆モデリング)、また木屎漆の中に、つなぎとして麻の繊維を細かくくだいて入れた例(東大寺南大門金剛力士像の矧目充填など)もあります。

修理では必要があれば、こうした材料を調製して使うのです。肉眼の調査で確認出来なければ、科学者の手をかりて分析してもらうこともあります。こうした作業は修理の度に必要に応じて行われているのです。欠損した部分などを補修する時、これはとても大切な事なのです。

.jpg)

-像高152.5cm-平安時代後期(11世紀中葉)-京都国立博物館.jpg)