■共生する自然 Living with Nature

■共生する自然 Living with Nature

日本人は自然と共に生きてきました。日本の建築は、外と内との境界を曖昧にすることで自然を取り込むことを特徴としています。伝統的な住宅建築には、季節や天候の変化を感じることができる豊かさがあります。現代建築でも、西沢立衛がてしま設計した瀬戸内海の《豊島美術館》では、内部には無柱空間が広がり、天井の開口部からは光と空気が採り込まれ、鑑賞者は内にいながらも外を感じることができます。一方で、自然に対する畏怖の念を表す建築もあります。切り立った岩のくぼみに建てられた鳥取県の《投入堂≫は、独特の緊張感を見る者に与え、周囲の自然が厳しい修行の場であることを思い起こさせます。他にも、藤森照信の《ラコリーナ近江八幡≫は、縄文住居に由来するとされる芝棟にならい、屋根が芝に覆われており、建物全休が自然に溶け込むかのような独特の魅力を醸成しています。縄文時代より自然と共生する道を模索し、現代においてもその流れは幾多にも分かれながら繋がっているのです。日本の建築は、自然と共に生きています。

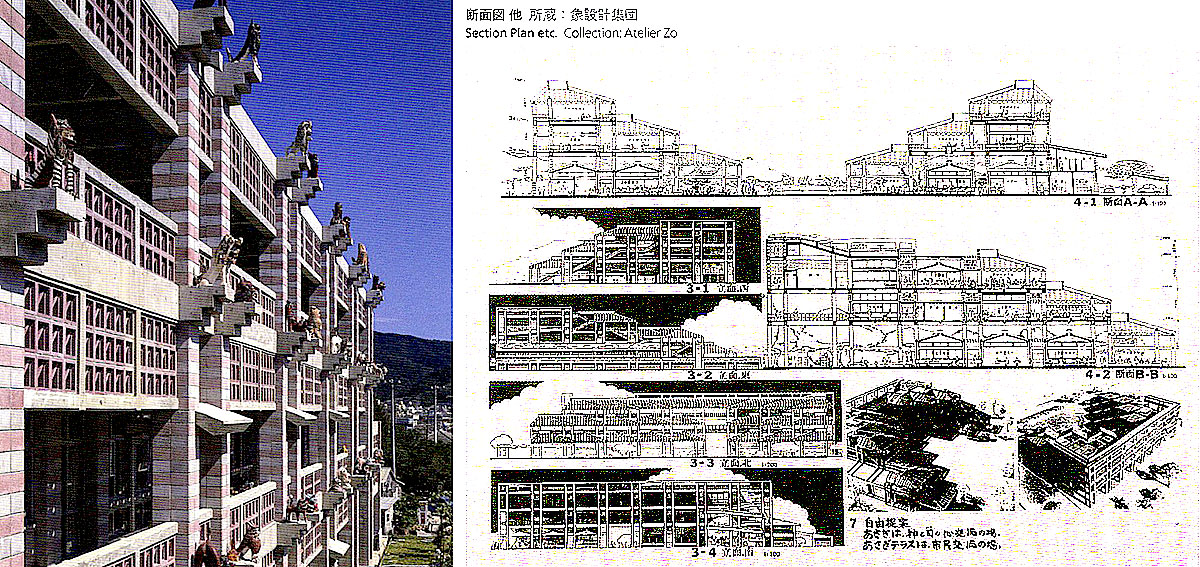

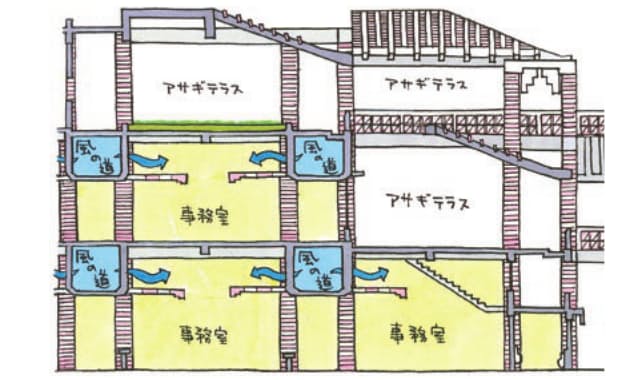

■名護市庁舎/象設計集団+アトリエ・モビル/1981

■名護市庁舎/象設計集団+アトリエ・モビル/1981

沖縄本島北部の中核都市である名護市の庁舎である。この他は首都・東京から南東に約1500kmの距離にあり、亜熱帯気候に属し、琉球王国を核とした文化的な伝統を誇ると共に、第二次世界大戦では甚大な被害を受け、戦後27年間アメリカ統治下に置かれた経験を持つ

1972年の日本復帰後、行政業務の増大から新庁舎を建設するにあたり、市は当地の風土性を問う公開コンペの実施に踏み切った。全国から計308案が寄せられた。1978−79年の二段階コンペを経て、Team Z00 (象設計集団表+アトリエ・モビル)の案が1席に選ばれ、実施設計と工事監三塁が委託されて、1981年に開庁した。

前面の広場に面して、パーゴラがかかった「アサギテラス」が取付いている。これが日陰を生んで内部の熱環境を改善し、外から段々に上がれる空間となって市民と行政をつなげている。上がった先は土で覆われた屋上テラス。これも断熱性能を高める工夫だ。他にも「風のみち」による自然通風、夜間の放熱への配慮など、外界を遮断するのではなく、自然環境との共存が図られている。

「アサギテラス」の名は、琉球王国の時代から神を招いて祭祀を行う場所であった「神アサギ」をモチーフにしたことからこ 外壁のコンクリートブロック、特に遮光と通風に有用な花ブロックは、アメリカ統治時代から地元の住宅で使われている素材である。風土に由来する伝統を見直して、近代的な庁舎に馴染み深さを加えた。異邦人だからこそ風土性を新たな形にできる建築家の系譜は、設計者の師である吉阪隆正(1917−1980)、その師であるル・コルビュジェ(1887~1965)へと遮って捉えることができる。

内部と外部、自然と人工、近代と伝統、官と民、現地人と異邦人。そんな対立項を超えるのは、設計者が言うところの「あいまいもこ」の思想だ。それはこの後、南東にさらに650km進んで国境を越え、台湾に(宜蘭県庁舎・1997)「などを生むことになる。 (倉方俊輔)

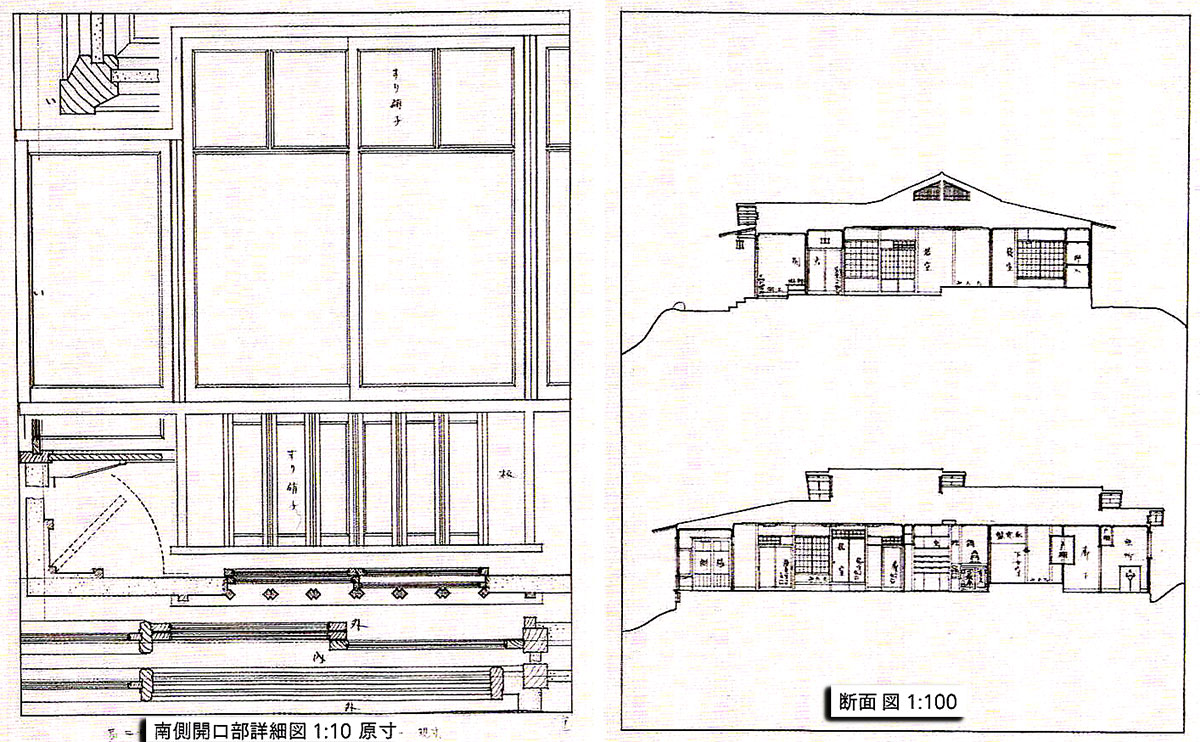

■ 聴竹居 / ( 旧藤井厚二邸) 藤井厚二 / 1928年 / 重要文化財

■ 聴竹居 / ( 旧藤井厚二邸) 藤井厚二 / 1928年 / 重要文化財

藤井厚二は、明治32年(1899)に創立し黎明期にあった竹中工務店に初の東京帝国大学卒の社員として大正2年(1913)に入社し、その設計組織の礎を築いた。大正8年(1919)に竹中工務店を退社後、約9か月間の欧米視察を終え、翌年、草創期の京都帝国大字建築学科に招かれ講師となる。大学で自らがはじめ、学位を取得した環境工学の成果を生かして自邸を実験的に次々と建て、その完成形とした第5回目の自邸が<聴竹居≫ (1928)である。藤井の先進性を示す主なものは次の4つ。

1.科学的アプローチを駆使したパッシブな自然エネルギーを生かした建築計画

・通風の徹底と冷気を取り入れるクールチューブ(導気口)の設置。

・明るさを取り入れつつ熱負荷を減らす工夫など。

2.洋風と和風そしてモダンを統合し「日本の住宅」を進化させたデザイン

・椅子座と床屋を融合させた平面・断面計画(椅子と畳に座った人の目線を合わする ために畳の床を30㎝高く設定、洋間として床の位置を高くした客室(応接室)など。

・日本の建築に用いられてきた自然系材料の採用。

・黎明期にあった欧米のモダニズムと日本の茶室(数寄屋)のデザインの融合。

3. 住まいの“原型としての家族が集う居室・居間 中心のプランニング

居室を中心に貫入・連続された空間全体で、家族それぞれが居場所を確保しながら集い繋がりあえる豊かな空間を実現。

4.「聴竹居」での暮らし・・・ライフスタイル全体をデザイン

大山崎の約12,000坪の広大な敷地に第3回から第5回の住宅以外にも小住宅3軒、窯(「藤焼」と名づけ自ら作陶)、プール(25m×6mコンクリート製)、テニスコートなどを設け、地下水を汲み上げた簡易水道による小川や滝など傾斜を生かしたランドスケープとしている。さらに茶道、華道をたしなみ、建築だけではなく、家具、照明、絨毯、陶器、自著の装丁など生活文化に関わるあらゆるものをデザイン。

《聴竹居》は、「其の国の建築を代表するものは住宅建築である」として日本の気候風土と日本人のライフスタイルに適合した住まいを生涯追求した藤井の想いを今に伝える「日本の住宅」の理想形。2017年、国の重要文化財に昭和の建築家の自邸として初めて指定された。(松隈章)

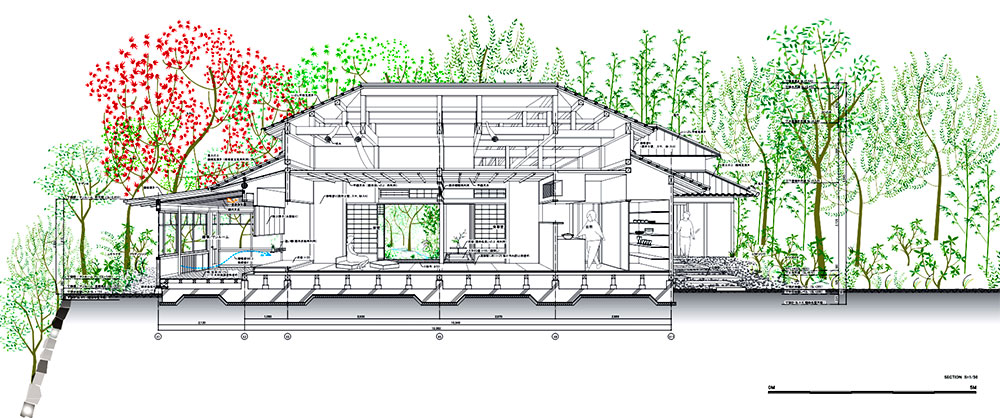

■後山山荘 藤井厚二/ 原設計/前田圭介・1930年代/ 2013年

■後山山荘 藤井厚二/ 原設計/前田圭介・1930年代/ 2013年

[上二内観[右:外観 ナカサアンドパートナーズ/

建築とは環境を生み出すことである

▶︎計り知れない価値あるモノ

瀬戸内海国立公園のほぼ中心、自然景観と歴史の町、鞆(とも)の浦(広島県福山市鞆町)を一望できる高台に建つ(後山山荘)。これは建築家・藤井厚二(1888−1939〕が兄・与一右衛門のためにつくった、故郷の福山市に唯一現存する鞆別荘を壮大な庭と合わせて再創造させたプロジェクトである。

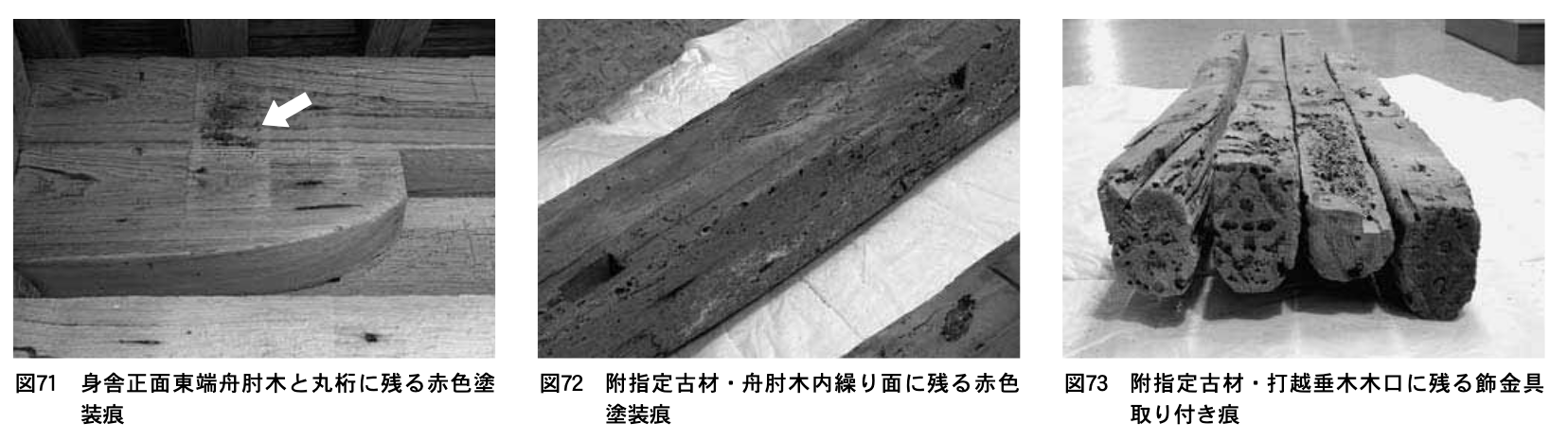

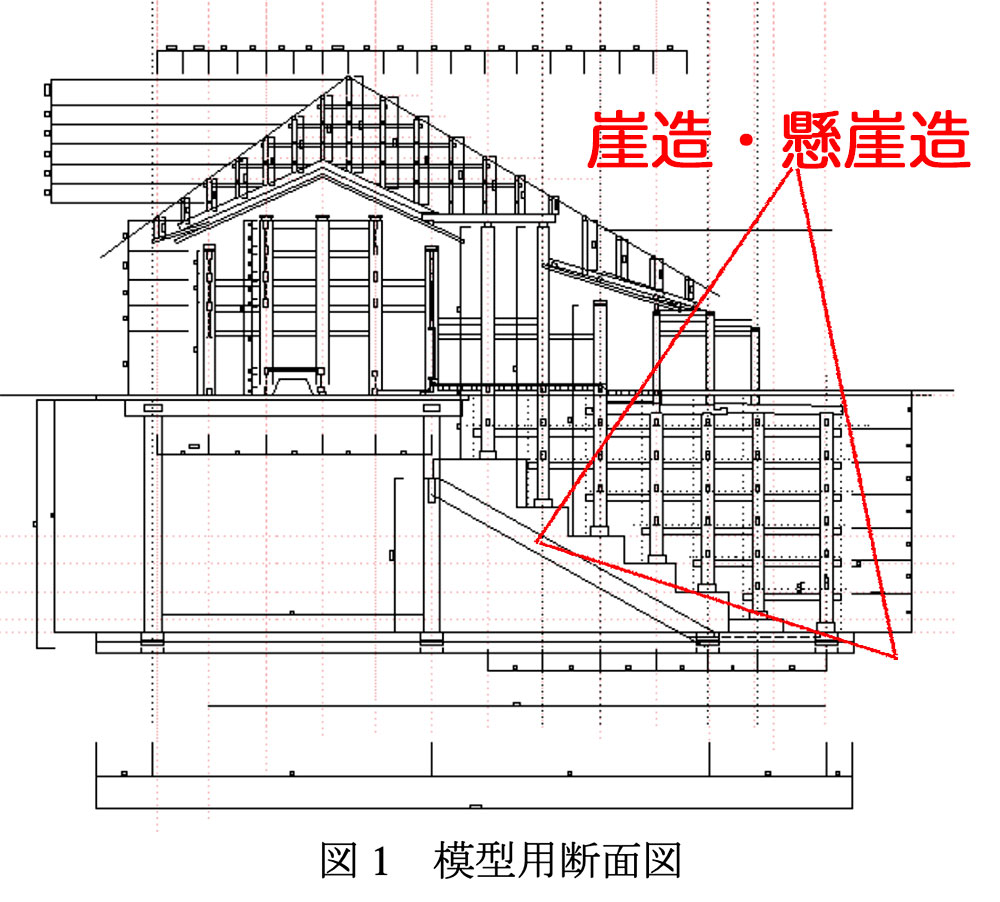

建主から依頼があった2009年時点では昔日の面影を微かに残しながらも、昭和初期に建てられたであろう主屋の過半は朽ち果てた酷い状態であった。しかし熱環境を踏まえた裳階風の二段屋根や小屋裏換気窓、細部に渡る木部の丁寧な技巧、そして何よりも京都の大山崎に現存する<聴竹居>を彷彿とさせるサンルームからは藤井厚二の環境工学の考えを窺い知ることができた。

裳階(もこし)は、仏堂、塔、天守等で、軒下壁面に付いた庇状構造物。 別名:雨打(ゆた)。 通常、本来の屋根の下にもう一重屋根をかけるかたちで付ける。 裳層とも書く。

▶︎藤井厚二との対話

既存の状態を読み取るために瓦礫下に埋もれていた敷石から形状を導き、僅かに残存する建物から大屋根と二段屋根のプロポーションなどを踏襲しながら新たな空間を再創造した。そして、藤井厚二の思考を新たに解釈しながら、内外のつながりや熱環境を意識した内露地/サンルームなどの構成を取り入れている。また、既存縁側/サンルームはオリジナルの状態に完全修復しながらも違い棚の形跡があった床の壁面を跳上障子にし、居間との空気の流れをつくりだす縁側としての機能を持たせた。新たな材質の部位に関してはあえて着色を施さず、長い時間をかけながら古材と緩やかに同化していける仕上げとしている。さらなる100年の中で時間の変化に合せながら手を入れていき、その痕跡がこの建築の歴史になればと考えたからである。

建主から別邸として使わない際の活用方法を求められ、後山山荘倶楽部を設立し現在では多くの方々が訪れている。先達から受け取った豊かな環境を活かし価値を共有していくことは、まちのアイデンティティを再認識することにつながるだろう。

暮らしとは何気ない日々の積み重ねである。新緑の木々の葉が透けるような初々しさ、風で揺らぐ枝葉の陰影、葉擦れの音、艶やかな葉に反射する陽光や雨音など、季節や天候に応じながら過ごすひとときこそ、何物にも代えがたい豊かさが存在すると思っている。(前田圭介)

■ 芝 棟(しばむね)

■ 芝 棟(しばむね)

芝棟(長野県佐久市香坂) 亘理俊次/1976年/所蔵 : 東京大学博物館/亘理俊次/芝棟コレクション

日本の非雪国には、民家の茅童屋根のてっぺんにイチハツ、キキョウ、ユリ、野芝といった草花を植える古い風習があり、「芝棟」と呼ばれた。なぜ雪国にはないのか、なぜそんなことをわざわざするのか謎であり、植物学者の亘理俊次(1906−1993)先生が長年、関心を払い、貴重な記録を「芝棟・・・屋根の花園を訪ねて」(1991)にまとめられた。

全く同じ風習がフランスのノルマンディ地方に残ることも分かってきた。

現在、基本的な謎は判明している。新石器時代(縄文時代)にユーラシア大陸北部と日本では、寒さ対策のため、竪穴式住居を作り、屋根には土を載せて芝で押さえていた。その「土葺き」の名残りである‥ 雪国では雪が防寒の働きをするから、土葺きの必要はなかった。

現在、基本的な謎は判明している。新石器時代(縄文時代)にユーラシア大陸北部と日本では、寒さ対策のため、竪穴式住居を作り、屋根には土を載せて芝で押さえていた。その「土葺き」の名残りである‥ 雪国では雪が防寒の働きをするから、土葺きの必要はなかった。

日本の非雪国の民家の多くは、とりわけ東日本では江戸時代はむろん戦前まで、茅葺きといえばてっぺんに草花が生えるのが普通だったのである。

私が芝棟に関心を持ったのは、その起源のあまりの古さと、民家という建築類型における伝統の不変性(なんと一万年)と、そしてもう一つ、建築緑化をしながら、建築と植物の間に美学的一致というか美学的共犯関係が成立していることだった。

世界の建築界で先駆的に試みられ始めている建築緑化には、建築と植物の美的不一致という致命傷が観察されることを悲しむ者の目には、日本とノルマンディの芝棟の存在は救いである。

現在、ノルマンディの芝棟は政府により村ぐるみの保存が実現し、今も北欧では別荘建築などが土葺を伝える。しかし、ユーラシア大陸の東端では、芝横が息も絶え絶え状態であるのはどうしたことか‥ 私の知る限り、岩手の建築家の鈴木量子さんが、一人調査を続けるだけ(藤森照信)

■ラコリーナ 近江八幡 / 草屋根 / 藤森照信 2014年

■ラコリーナ 近江八幡 / 草屋根 / 藤森照信 2014年

日本の伝統の古層は次の3つに分かれる。上層には仏教建築が、中層には弥生時代から古墳時代にかけて高床式建築が、下層には縄文時代の竪穴式建築が横たわっている。

日本の建築家が関心を払ってきた伝統は、仏教系(後の社寺系)と高床系(弥生系)の2つだけであったが、例外的に戦前の段階で今和次郎が縄文系の手作り建築(民家とバラック建築)に目覚め、白井農(1905−1983)が<江川家住宅>(重要文化財/1615−1660)を「縄文的なるもの」として発見し、その美学を〈歓帰荘≫(1938)で実現している。戦後も白井は孤立的に縄文美学の傾斜を続けるが、続く者は現れなかった。

そんな中で、私は、「縄文的なるもの」への関心が抜きがたくあり、とりわけ縄文住居に由来する芝棟に直接的に影響されて屋根緑化に取り組むようになるが、《タンポポハウス》(1995)以来、美学上も技術上も失敗の連続であった。失敗にもかかわらず繰り返し試行し続けることが出来たのは、施主の理解による。

そして、ついに《ラ・コリーナ(近江八幡)>の総合ショップ(草屋根〉《ラ・コリーナ近江八幡草屋根》(2014)で技術上も美学上も満足する成果を得ることができた

施主からの要求はただ一つ「丘(ラコリーナ)を」と伝えられ ただちに寄棟屋根を山屋根のように緑化する方法が浮かび、一か月後、正面と平面をA4版にスケッチして送ると、「これで行きます」の返答があり、あとは一気呵成にことは進んだ。

建築の内観と外観は全く別々な内容でいいと日頃より考えており、内部は漆喰の上に炭片を取り付けて仕上げとしている。回廊を支える支柱は皮を剥いただけの栗丸太を並べているが、全体の美学さえ統一させれば、山から伐り出したただの丸太でも十分に美しい。[藤森照信]

■竪穴住居の復元研究

■竪穴住居の復元研究

▶︎「始原の家」を求めて

1899年、千島を訪れた考古学者・鳥居龍蔵(1870-1953)は、アイヌのトイチセ=穴居を実見し、日本列島の石器時代人を「竪穴住居民」と考えた。一方建築界では、江戸時代に神社の神明造から仮想された「天地根元宮造」に代わる案をまだ持ち合わせていなかった〉

やがて考古学と建築学が邂逅する。1926年、鳥居の弟子、八幡一郎(1902−1987)らは干葉県姥山貝塚(縄文)で竪穴住居址を発掘、招かれた伊東忠太(1867−1954)、関野貞(ただし・1868−1935)ら建築家が6本の柱で支える上部構造を推測し、復元の端緒が得られた。

1930年、鳥居らの指導で長野県戌立(いんだて)・寺ノ浦遺跡(縄文)が発掘され、アイヌのチセを参考に住居址の保存上屋が建てられた。日本初の復元家屋である。この時結成された地元の滋野史蹟保存会が復元家屋を建て、考古学者たちにイギリス新石器時代の復元家屋を見るような衝撃を与えた。

1938年、関野貞の長男・克(まさる・1909~2001)は、竪穴住居の屋根架構がタタラ製鉄の「高殿」に共通すると考えた。それは1940年発掘の長野県尖石遺跡(縄文)や、戦後の1947年発掘の静岡県登呂遺跡(弥生)での住居址復元設計を経て実現した。

この過程で技術とデザインの対応関係に気付いたモダニスト関野克の視点は、1950年代の「伝統論争」を先取りしている。一方で戦時中の尖石で、関野は天地根元営造的な独立棟持柱や千木を想定した。当時は、超越的で不変な日本の原型として古代が称揚(その価値を認めて、ほめたたえること)され、そのイメージが地域の隅々に刻印され、天地根元宮造的建築が多く実現・構想された。その中には満蒙開拓団宿舎のように、竪穴住居的な外観のものもある。復元=創作を行う関野も、超然たり得なかったのではないか。

この過程で技術とデザインの対応関係に気付いたモダニスト関野克の視点は、1950年代の「伝統論争」を先取りしている。一方で戦時中の尖石で、関野は天地根元営造的な独立棟持柱や千木を想定した。当時は、超越的で不変な日本の原型として古代が称揚(その価値を認めて、ほめたたえること)され、そのイメージが地域の隅々に刻印され、天地根元宮造的建築が多く実現・構想された。その中には満蒙開拓団宿舎のように、竪穴住居的な外観のものもある。復元=創作を行う関野も、超然たり得なかったのではないか。

復元を依頼した尖石の発掘者宮坂英弌(ふさかず・1887−1975)や、戌立・寺ノ蒲で活動した滋野(しげの)史蹟保存会に、地域共同体のアイデンティティを表す可視的な表象物として、先史遺跡への心性を見出せる可能性はある。敗戦後に発掘した長野県与助尾根遺跡で宮坂は、登呂で忙しい関野に代わり堀口捨巳(すてみ・1895−1984)に住居址の設計を依頼した。また宮坂の協働者矢島数由(かずよし)は、講訪地方の小屋を参考に別の復元案を作成した。彼ら地元関係者は、復元住居に並々ならぬ関心を持っていた。

復元竪穴住居には、戦前から戦後を貫く地域共同体の「始原の家」という性格が投影されている。居住を前提とせず、これほど全国に普及した日本建築はない。それは正しく時代の産物なのである(青柳憲昌氏の業績に学び、山梨哲氏の御教示を得た)[佐藤龍馬]

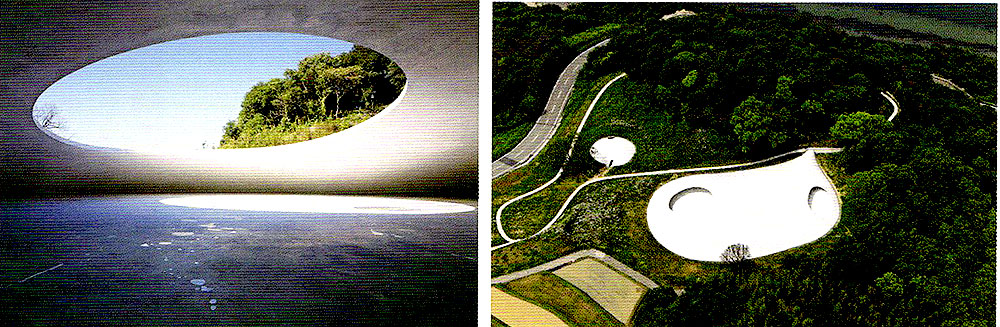

■豊島美術館 西沢立衛 2010年

■豊島美術館 西沢立衛 2010年

〈豊島美術館〉は、瀬戸内海の豊島に建つ美術館である。敷地は、海を近くに望む小高い丘の中腹にある。棚田と自然が混ざり合う美しい環境である。豊島の環境とよく調和しながら、内藤礼さんの作品と共存する建築空間のあり方を考え、水滴のような形の、自由曲線による建築を提案した。水滴のように自由な曲線をもつ形状が、周辺の起伏する地形と調和しながらも、ひとつの強い建築空間を作り出せるのではないかと考えた「最大で60m飛ぶコンクリートの薄いシェル板によって、内部に大きく有機的なワンルームの空間が生まれる。

また、天井高を通常のシェル構造物よりも低く抑えることで、建物というよりはむしろ丘や坂道に近いような、ランドスケープ的な存在感が作られ、室内では空間が低く伸びてゆくような、水平方向の広がりが得られる。シェルには非常に大きな穴がいくつか開けられて、そこから光や雨、美しい自然の気配が取り込まれる。作品や環境のために建築が閉じ、しかし同時に開く、というダイナミックな状態を作り出そうとしている環境と美術と建築の融合、それらすべてでひとつの単位となるような存在を、目指している。(西沢立衛)

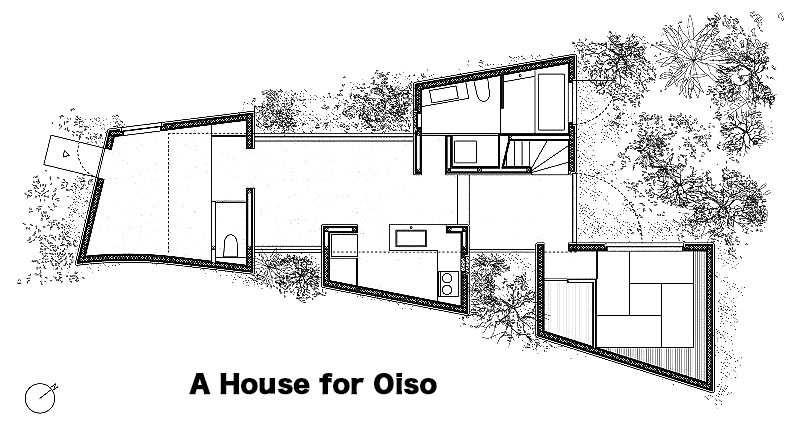

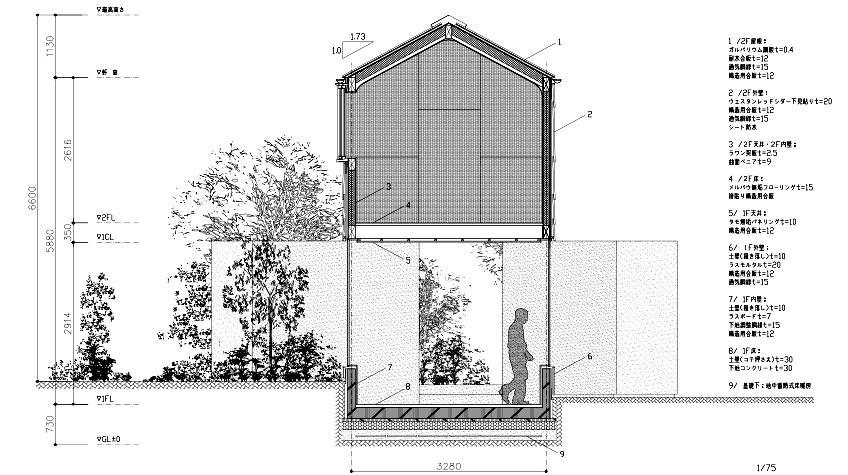

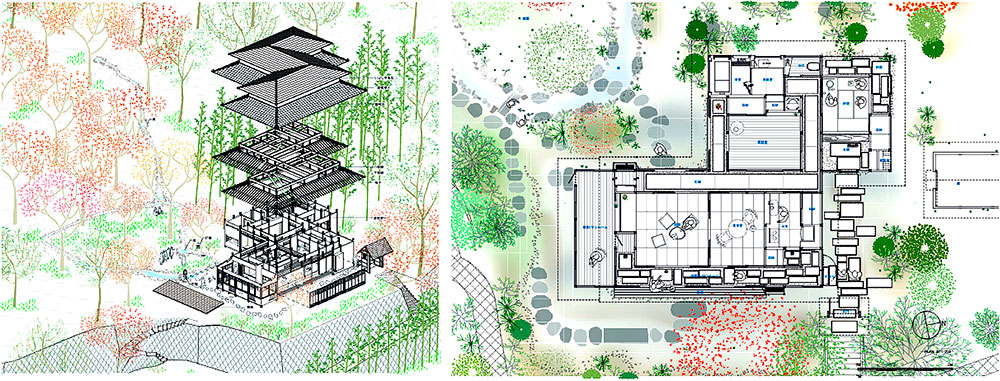

■ A House for Oiso 田根剛 2015年

「日本の家」を考えようと思った。《A House for Oiso》は大磯の海と山の間にある不定形な敷地に建つ家となるこ大磯は後期縄文時代から現代までひとが住み続けた痕跡が残る地域であった。そこで日本の民家を研究した。古来からある竪穴式から高床式住居、土壁の民家から江戸の宿場町屋、昭和の邸宅建築まで、前近代までの日本の民家の形式性を考察し、それらの全ての居住形式をひとつの「家」にしようというアイデアが生まれた。

また日本の古来の暮らしには「居間」と「寝間」という設(しつら)えがあった。「居間」は家族、近隣、地域へ開かれた公の場所であった。そこで1階を竪穴式のように掘り込み、夏は涼しく冬は暖かくなるような、床も壁も大地と繋がるような敷地の土によって覆われた「居間」となる。多数の「室」と「庭」に囲まれた居間は求心的な場所として、家族だけではなく地域のひとが集まる場所となった。一方「寝間」は2階に設置され、家族が眠る場所として、柔らかく包み込まれるような木で覆われた空間とした。ひとが眠るという根源的な行為のための場所は、地上から切り離され「家」として象徴化されている。日常の終わりに還る場所、その「寝間」こそが本来の意味での「家」ではないかと考えた。

そして、このプロジェクトを「House in Oiso=大磯に建つ家」ではなく「A House for OiSO=大磯のために建つ家」と名づけた。昨今、国内では住宅の平均寿命が約27年と短命になっているなかで、「家」が過去から学び、土地のために建ち、土地のために捧げ、土地に帰属すること、それによって時代を越え大地に居座ることを決意したような建築を目指した。「田根剛]

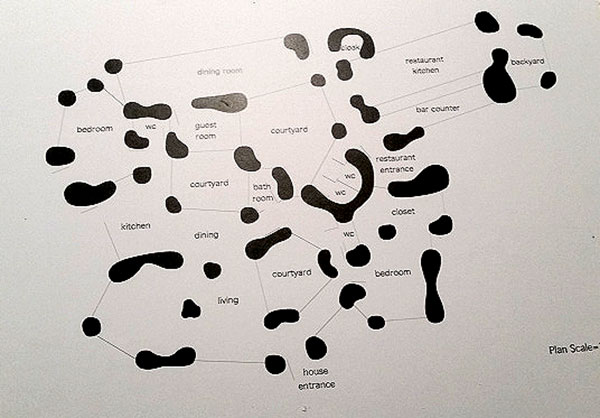

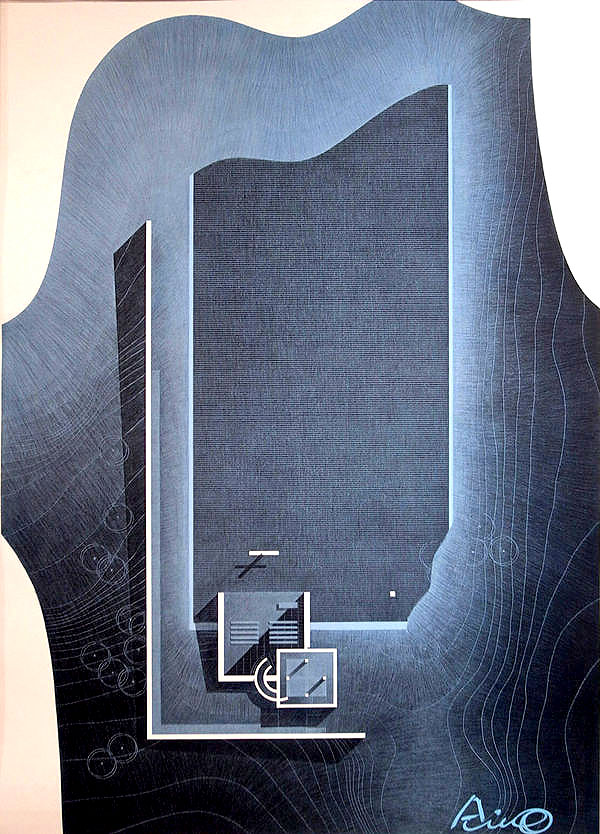

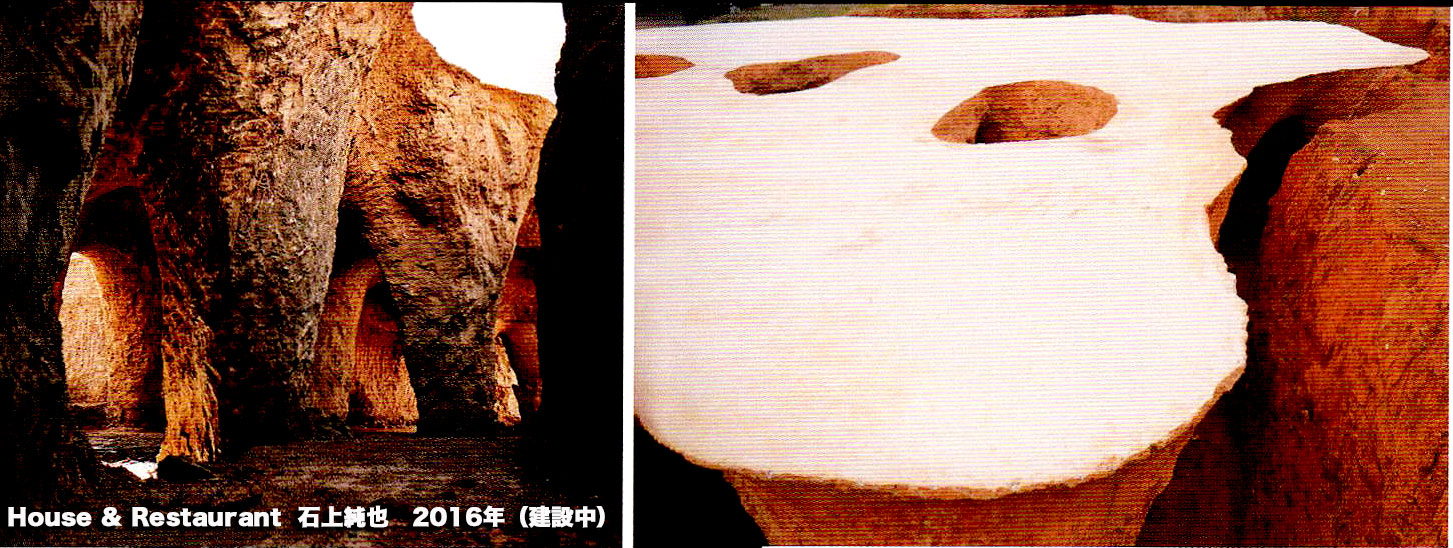

■ House & Restaurant 石上純也 2016年(建設中)

■ House & Restaurant 石上純也 2016年(建設中)

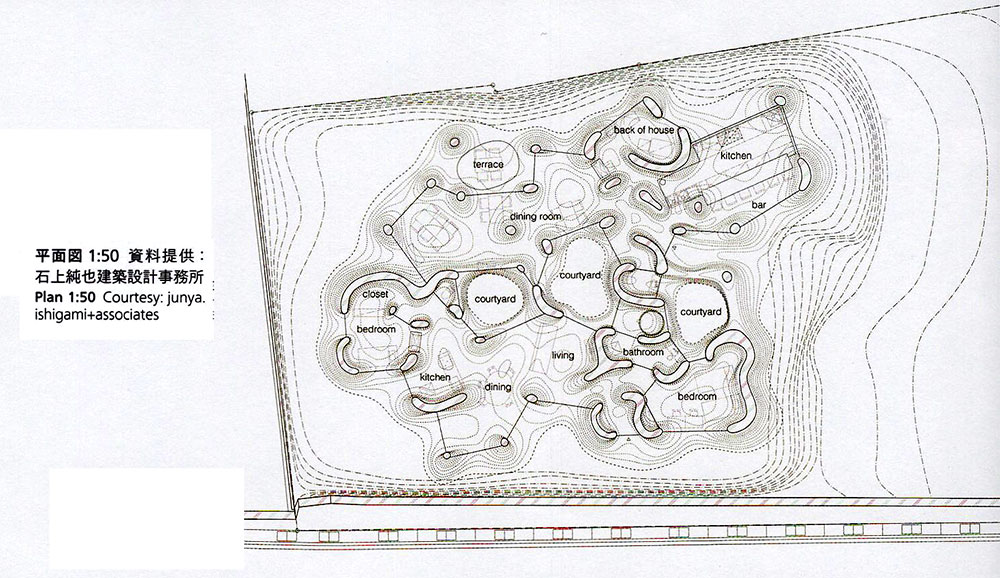

平面図1:50資料提供:石上純也建築設計事務所

「できるだけ重々しい建築を設計してほしい」と数少ない要求の中でそのことを強調された。「時間とともにその重みを増していくような建物がほしい。プレファブや鉄骨造のような軽いものではダメだ。ツルツルのものではなく、もっと自然の粗々しさを含むような建物にしてほしい。本格的な料理にはそういう空間が必要なんだ」

クライアントは、フレンチレストランのシェフでありオーナーであるこ彼の住宅兼レストランを設計することが依頼であった。

確かに、商業ビルの1室のピカピカの室内で食べる食事より、古い木造の壊れそうな居酒屋や、レンガの経年変化が進んだ建物で食べる食事は、風情があり、その料理に深みを与えるような気がする。

工業的な予定調和をめざすような設計の仕方ではなく、もっと、不確定要素を伴うような設計の仕方。時間とともにその魅力を増していくだけでなく、経年劣化や汚れ方も含めて、そのことが最初から設計の中に計画として含まれているような方法を考えた。具体的には、粘土質の敷地に複数の穴を掘り、それらを繋げ、コンクリートを流し、固まったところで、コンクリートのボリュームの間の土を掻き出し、掘り出されたボリュームの外側にガラスを嵌(は)め、内部化し、建築とする。この工程を少人数の多能工が通して行っていく。ボリュームの形状は、建主のこの場所での生活を思い浮かべ、模型でひたすらスタディと調整を行なった。そのボリューム模型をフォトスキャンし、3Dデータ化する。それから得た3次元座標データをTS(トータルステーション)測量機に入力し、現場にて杭打ち観測でポイントを出しながら、同時に、iPadで形状を確認しながら数人の職人が手作業で穴を掘っていく。削り取られた地面のそれぞれの穴の表面は、敷地の地盤の状態により、場所や深さによって、赤い土が現れたり、緑色の土、灰色の土砂利が多く含まれる地層、大きな石が多く含まれる層など、場所により実にさまざまな表情を見て取ることができる。

流し込まれ塊になったコンクリートが土から掘り出され、表面に付着した土は、ぼろぼろになった土壁を補修しもとに戻すのと同じ方法で、仕上げにし、地盤のさまざまなあり方がそのまま空間を包み込む。最終的には、床にコンクリートが敷かれ、それをべ夕基礎とし、開口部の形状をレーザーで測量してそれをもとにガラスをレーザーカットし、取り付ける洞窟のような環境は室内となり、レストランとなり、住宅となり、生活が始まる。 これは計画性と非計画性との間に新しい空間の質を生み出す実験である。[石上純也]

は「天地根元宮造(てんちこんげんのみやづくり)」という造りです。この造りは日本最古の建築様式と云われており、原始時代の住居の造りです。.jpg)