■即位の歴史的意義

■即位の歴史的意義

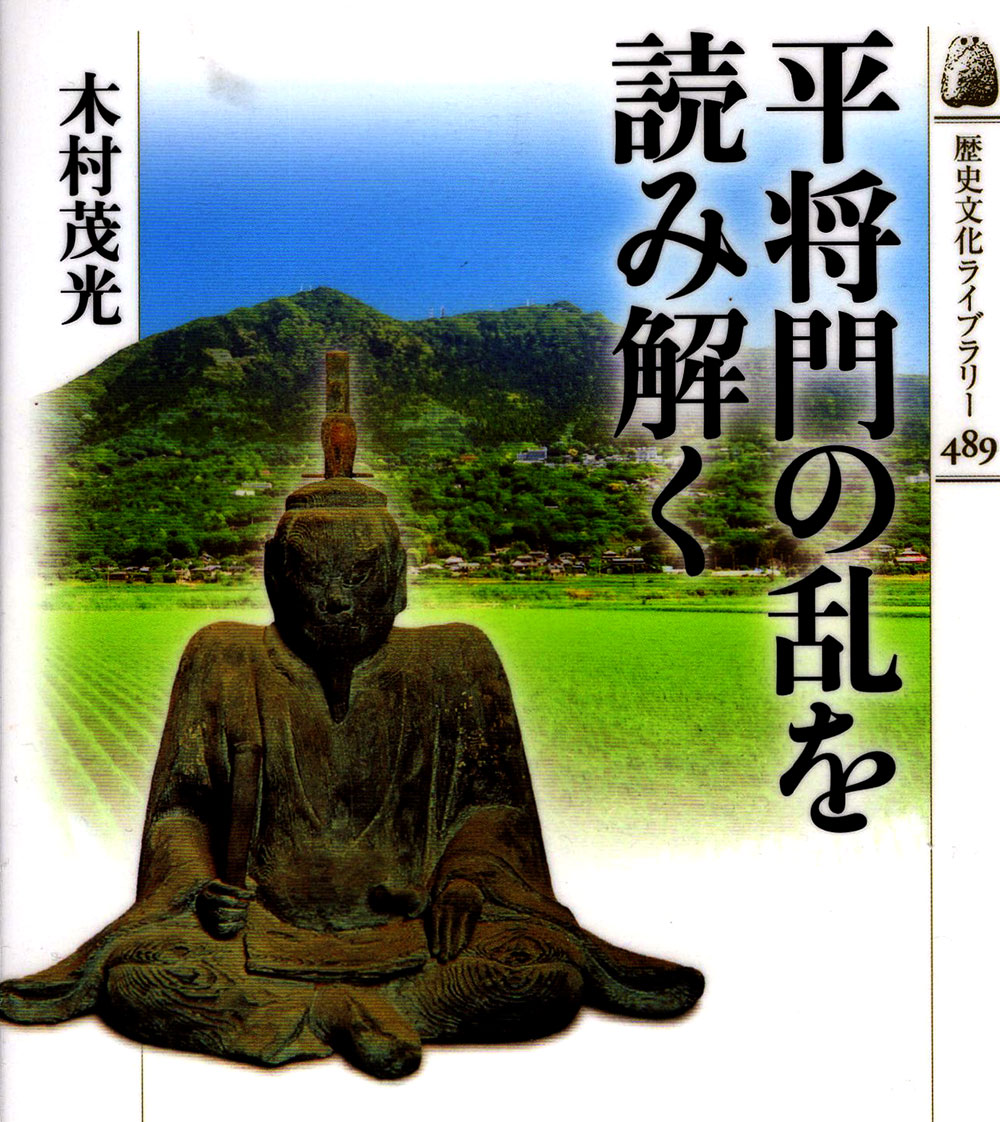

木村茂光

▶︎「新皇」即位の場面

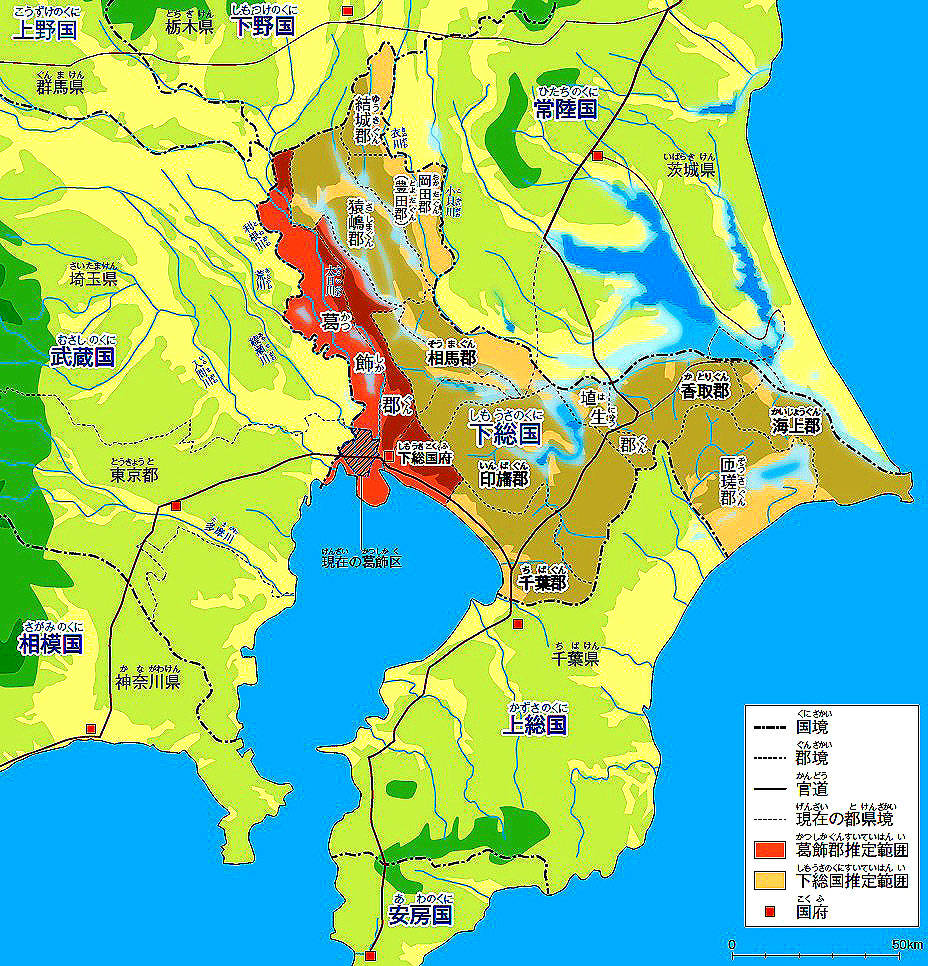

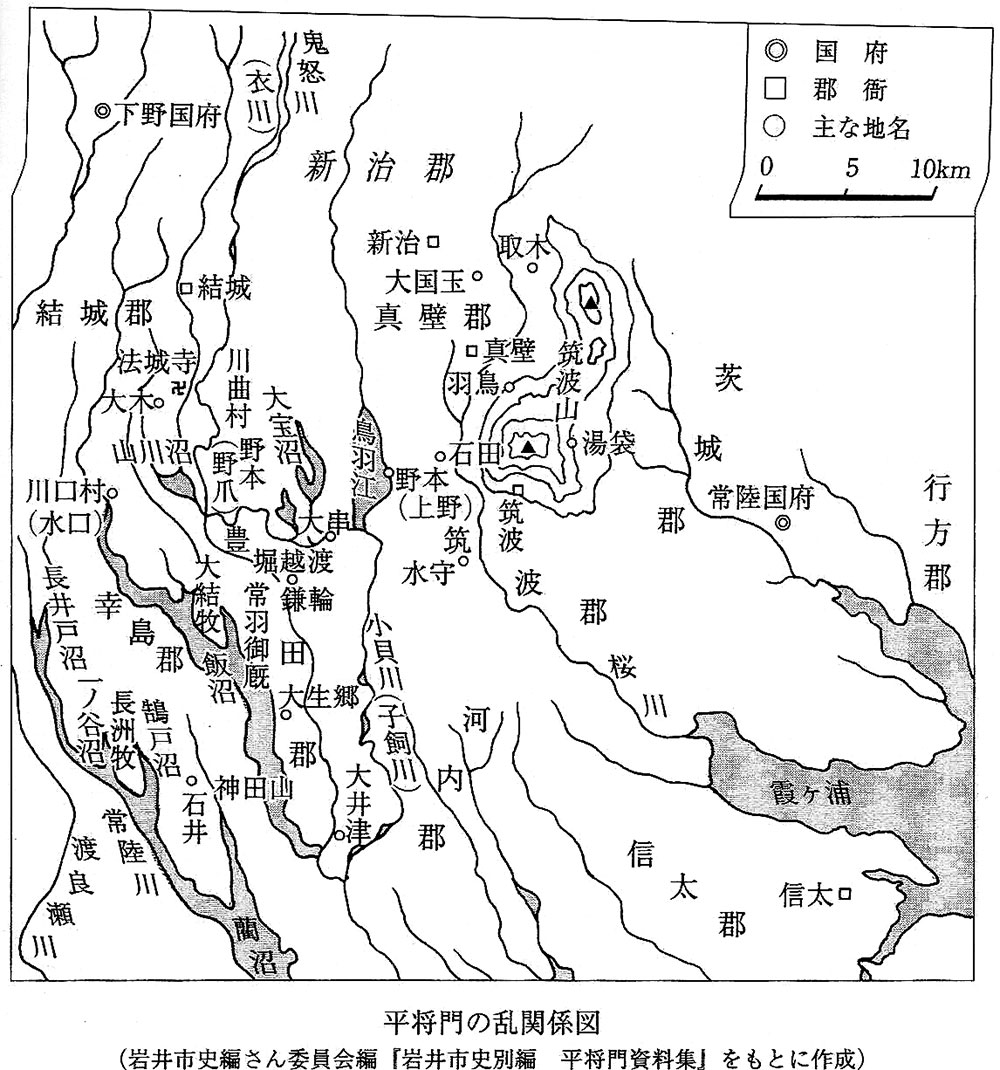

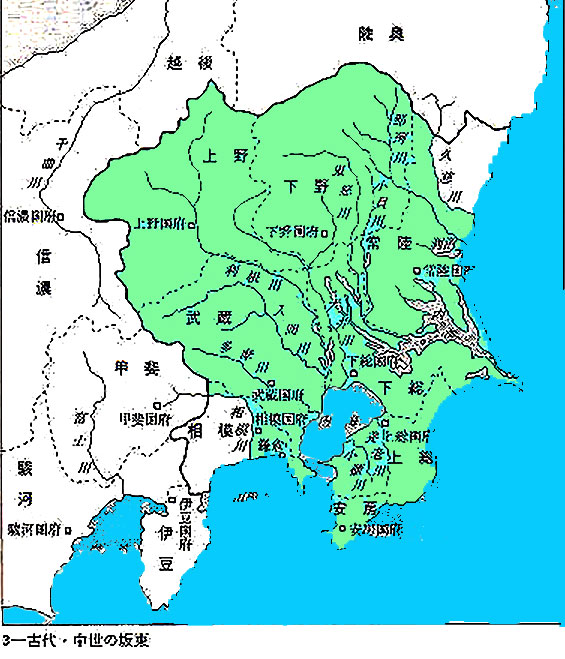

常陸国・下野国・上野国の国府を襲い、それぞれの印鎰(やく・鑰・役所の公印と倉庫のかぎ)を奪って国司を追い出して関東を制圧した平将門は、いよいよ上野国府で「新皇」を宣言する。将門の乱のクライマックスである。

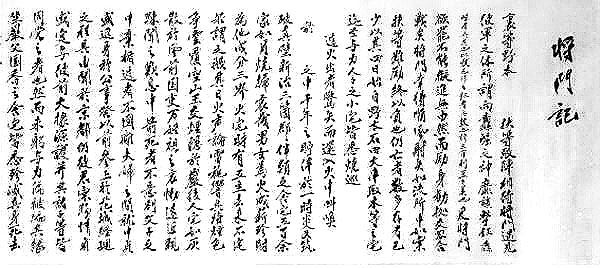

『将門記』はその場面を次のように記している。プロローグでも紹介したが、重要な場面なので再度引用しよう。

時に、一昌枝(しょうぎ)ありて云へらく、八幡大菩薩の使とくちばしる。朕が位を蔭子(おんし)平将門に授け奉る。その位記(いき)は、左大臣正二位菅原朝臣の霊魂表(れいこんひょう)すらく、右八幡大菩薩八万の軍を起して、朕の位を授け奉らん。今須(すべから)く升二(32)相の音楽を以て、早くこれを迎へ奉るべし、と。爰(ここ)に将門、頂(うなじ)を捧げて再拝す。(中略)斯(ここ)に於て、自ら製して諱号(いみな)を奏し、将門を名づけて新皇と日(い)ふ。

前半を中心に現代語訳すると以下のようになろう。

その時、一人の昌伎=巫女が現れ神がかりの芸になって次のように口走った。「私は八幡大菩薩の使者である。朕(天皇)の位を平将門に授けよう。その位記(位階を記した証明書)は左大臣正二位菅原道真の霊魂が捧げるところである。(後略)

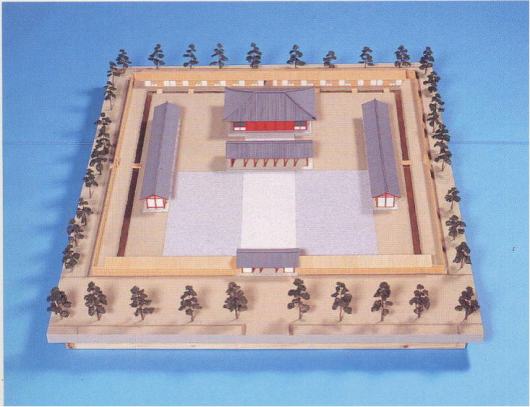

非常に衝撃的な場面である。武蔵・常陸・上野・下野の国府を掌握した将門は、ついに平安京の天皇に対抗して自分が「新皇」、すなわち新しい天皇であることを宣言したのである。日本史上珍しい皇統の分裂が起こつた決定的な瞬間である。そして、その皇統の分裂を保証したのが八幡大菩薩=八幡神と菅原道真の霊魂であった。八幡神と道真の霊魂が突如関東に出現したことも奇妙なできごとだし、後述するように、さ世紀の前半怨霊として中央政界で荒れ狂っていた道真の霊が反乱者将門の「新皇」即位を保証したのだから、怨霊(おんりょう)と反乱者の結びつきというこれまた非常に希有な現象が起こつた瞬間といえよう。さらに『将門記』は、この後、「新皇」将門が関東諸国の国司を任命し「王城」=宮都を「下総国の南亭」に建設せよと命じたこと、さらに左右大臣ら「文武百官」を定めたと記している。まさに関東に新しい「国家」が建設されようとした瞬間であった。

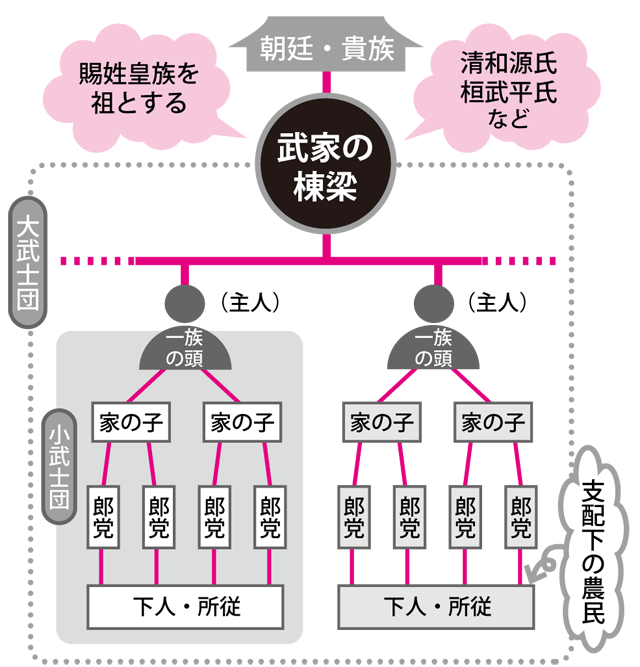

▶︎「新皇」即位をめぐる三つの論点

平 将門(たいら の まさかど、-將門)は、平安時代中期の関東の豪族。平氏の姓を授けられた高望王の三男平良将の子。第50代桓武天皇の5世子孫。下総国、常陸国に広がった平氏一族の抗争から、やがては関東諸国を巻き込む争いへと進み、その際に国府を襲撃して印鑰を奪い、京都の朝廷朱雀天皇に対抗して「新皇」を自称し、東国の独立を標榜したことによって、遂には朝敵となる。しかし即位後わずか2か月たらずで藤原秀郷、平貞盛らにより討伐された(承平天慶の乱)。死後は御首神社、築土神社、神田明神、国王神社などに祀られる。武士の発生を示すとの評価もある。合戦においては所領から産出される豊富な馬を利用して騎馬隊を駆使したこのように、将門の「新皇」即位に関する記述は、単に八幡神と道真の霊魂が突如登場するだけでなく、なによりも皇統(天皇の血統)に関わる大事件だけに、この「新皇」即位前後の場面については多くの研究者が言及している。それらを整理すると、以下の三つの論点に集約される。

その一つは、「新皇」宣言の契機となった道真の霊魂と八幡神の役割についてである。二点目は坂東諸国の国司補任と王城建設などにみられる将門の国家構想である。そして第三点は、いうまでもなく「新皇」宣言の政治的な意味である。

もう少し詳しく述べるならば、第一の道真の霊と八幡神の問題は、単に両信仰の拡大とその要因というような問題だけではなく、律令制的な神武体系にはない新しい二つの霊と神が「新皇」を正統化する神々として登場しているという、当時の国家的な宗教構造に関わる大きな問題であった。

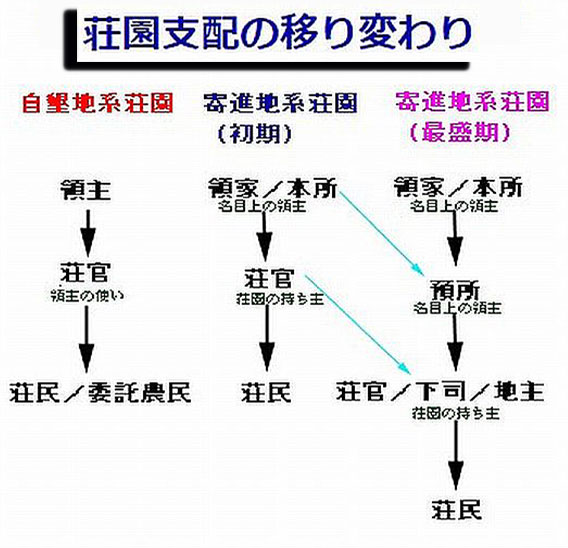

律令制とは、古代中国から理想とされてきた王土王民(王土王臣とも)、すなわち「土地と人民は王の支配に服属する」という理念を具現化しようとする体制であった。また、王土王民の理念は、「王だけが君臨し、王の前では誰もが平等である」とする一君万民思想と表裏一体の関係をなしていた。

第二の将門の国家構想については、石母田正の律令国家を模した「みじめな構想」であるという評価から(石母田1956)、鎌倉幕府の国家構想の前提であるという網野善彦の評価(網野1982)まで、さまざまな意見が出されている。これについては、将門の乱全体の評価とも関わるのでエピローグで再度取り上げることにしたい。

第三は、当時の皇統や王権に関わる大問題である。この問題は、第一の「新皇」を正統「新皇」即位の歴史的意義化する新しい神々の問題とも絡んで、当時の天皇制や王権の問題と密接に関係していることはいうまでもない。このように理解すると、詳しくは「「新皇」即位と王土王民思想」の章で検討するが、天慶2年(940)正月に発布された将門追討の太政官符に王土王民思想が発現されていることの意味も重要になつてこよう。

王土王民思想(おうどおうみんしそう)とは、地上にある全ての土地は天命を受けた帝王のものであり、そこに住む全ての人民は帝王の支配物であるという思想のこと。

院政(いんせい)は、天皇が皇位を後継者に譲って上皇(太上天皇)となり、政務を天皇に代わり直接行う形態の政治のことである。摂関政治が衰えた平安時代末期から、鎌倉時代すなわち武家政治が始まるまでの間に見られた政治の方針である。

このように、将門の乱は中世成立期における武士の反乱や武士成立論にとどまらない大きな歴史的意味をもった乱であったのであり、当時の政治的・宗教的状況全体のなかで解明されなければならない問題なのである。

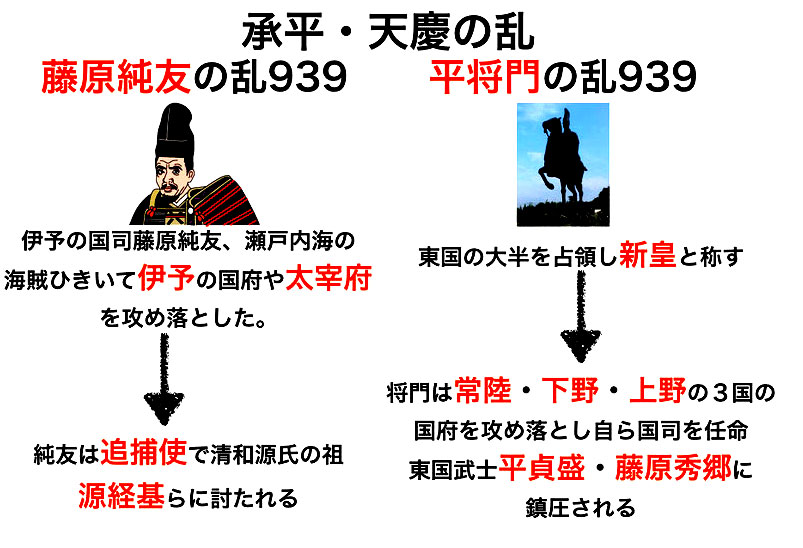

承平天慶の乱(じょうへいてんぎょうのらん)は平安時代中期のほぼ同時期に起きた、関東での平将門の乱(たいらのまさかどのらん)と瀬戸内海での藤原純友の乱(ふじわらのすみとものらん)の総称である。一般に承平・天慶の両元号の期間に発生した事からこのように呼称されている。

ところで、将門の乱を含めた承平・天慶の乱が国家論二土権論と宗教構造上に占める歴史的位置について、大きな視点から発言をしているのは上島享である(上島二2010)。上島は将門の乱を直接扱っているわけではないが、中世的な国家・王権の成立と、それに並行する中世的宗教構造の成立の重要な画期として承平・天慶の乱を高く評価している。

以下、上島の成果を参考にしながら、将門の「新皇」即位の歴史的意義について考えるが、ここでは第一に指摘した道真の霊魂と八幡神の登場の意味について考えることにし、第三は次章「「新皇」即位と王土王民思想」で検討することにしたい。

平将門の乱

桓武天皇の血をひく祖父「高望王」が、関東の国司から、地元定着する。

935年、土地争いから、平将門は、叔父平国香、源護らと戦う

936年、源護の告訴によって、朝廷によばれる

937年、朱雀天皇即位による大赦で、関東に戻る / 富士山噴火

938年、承平から、天慶に元号が変更

「興世王」と「藤原玄明」を国司からかくまい、国司と対立する

939年、関東各地の国府を襲撃し、国府印を奪う

940年、新皇を名乗り、朝廷軍に討伐される

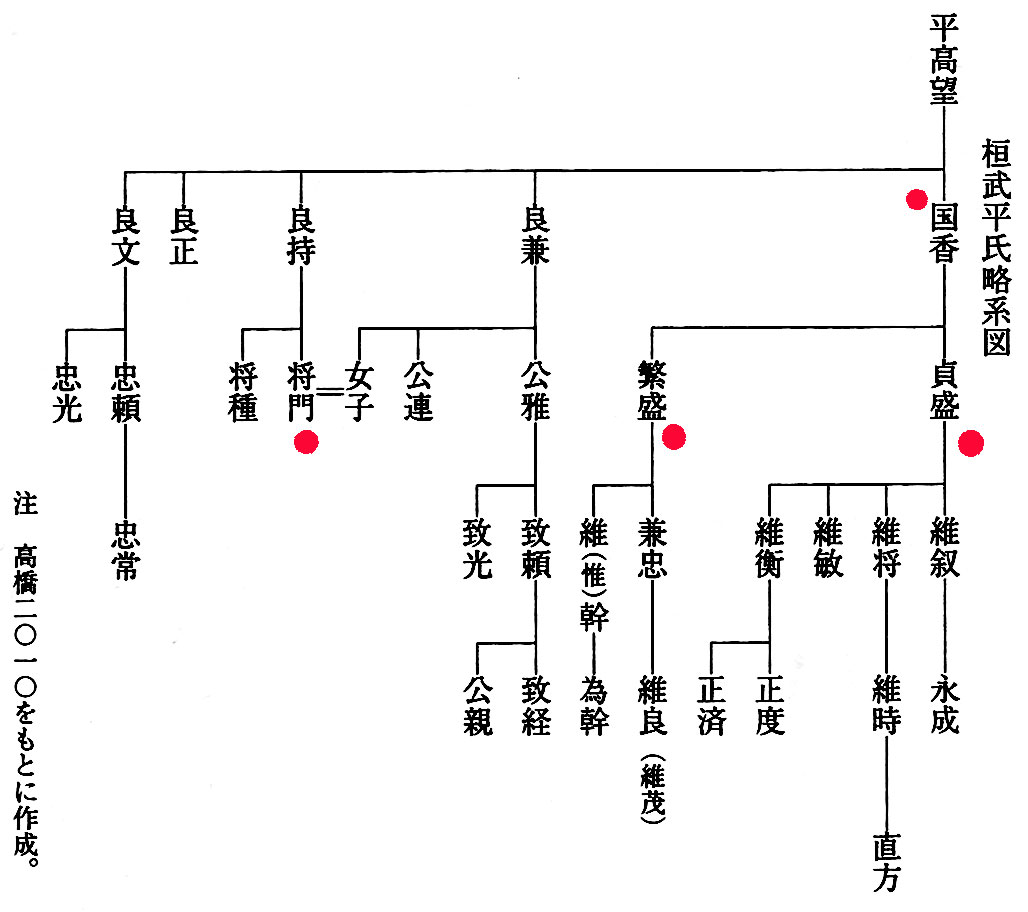

【平将門の血統】

桓武天皇系の血をひく「高望王(たかもちおう)」は、平の姓を賜って臣下降籍し、

国司となった上総(千葉県)に任期後も住み着き、原野開墾し、富と武力を増しつつ、

子世代の時には、上総・常陸・下総・相模へと勢力拡大を続けていた。

.jpg)

.jpg)