■第1章

■第1章

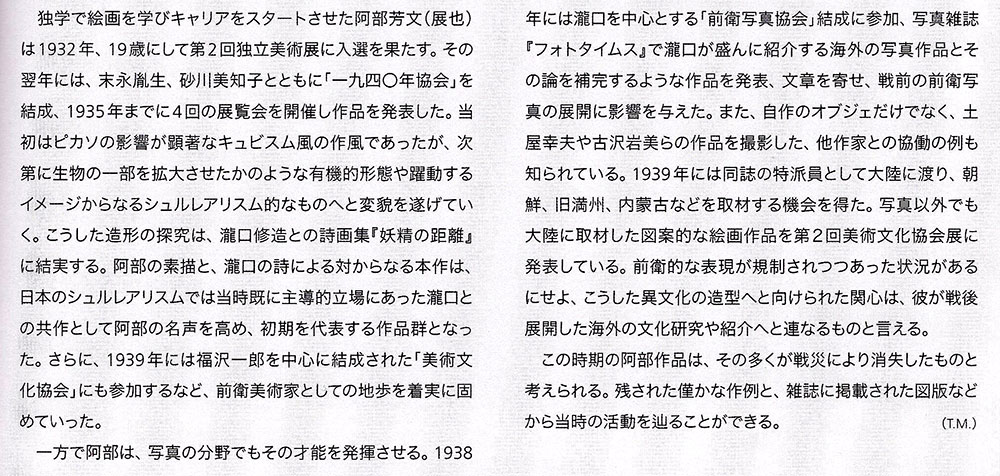

第1宇 山光一く、妖精の距離〉と繭衛写貞ト1《風景》19〕ヨーヨ5年頃油彩、板240×〕3.0新潟市美術館現在確認されている阿部展也の最も早い時期の作品。「一九四○年美術協会 阿部芳文」という裏書きがあることから、協会の活動期間中(1933−〕5年)に制作されたものと考えられる。また、19〕5年11月に銀座の交詞社ビルで開催された阿部芳文洋画展の展評(加藤信也『みづゑ』〕70号)には、26「一九四○協会の会員には珍しいアカデミズム」の小品二十数点の出品と、《伊豆大島》《上州の山》といった題名の作品について言及があり、本作品モその際に並んだ風景画小品の1点であった可能性が高い。

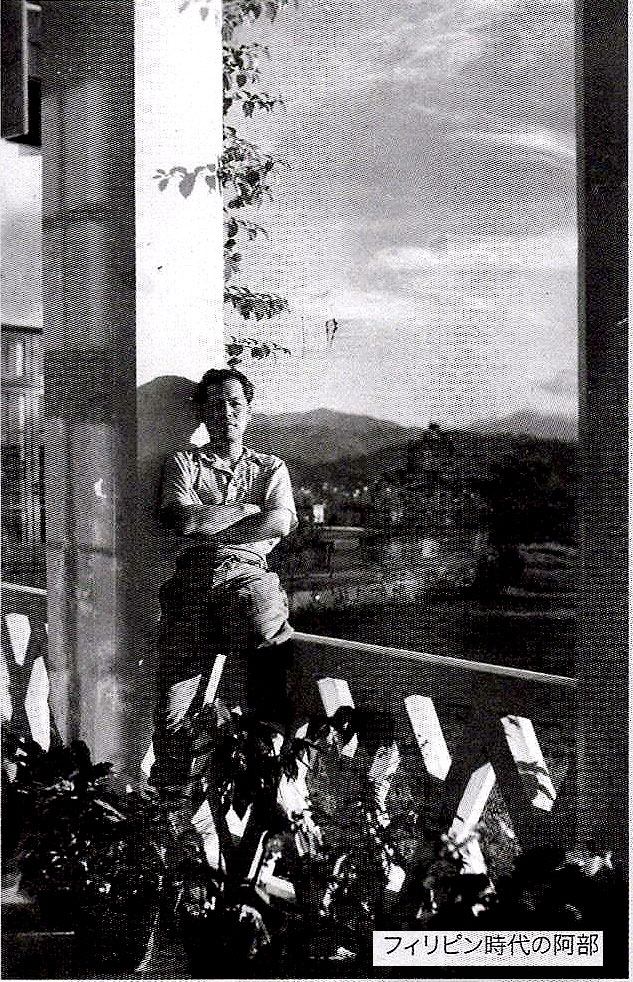

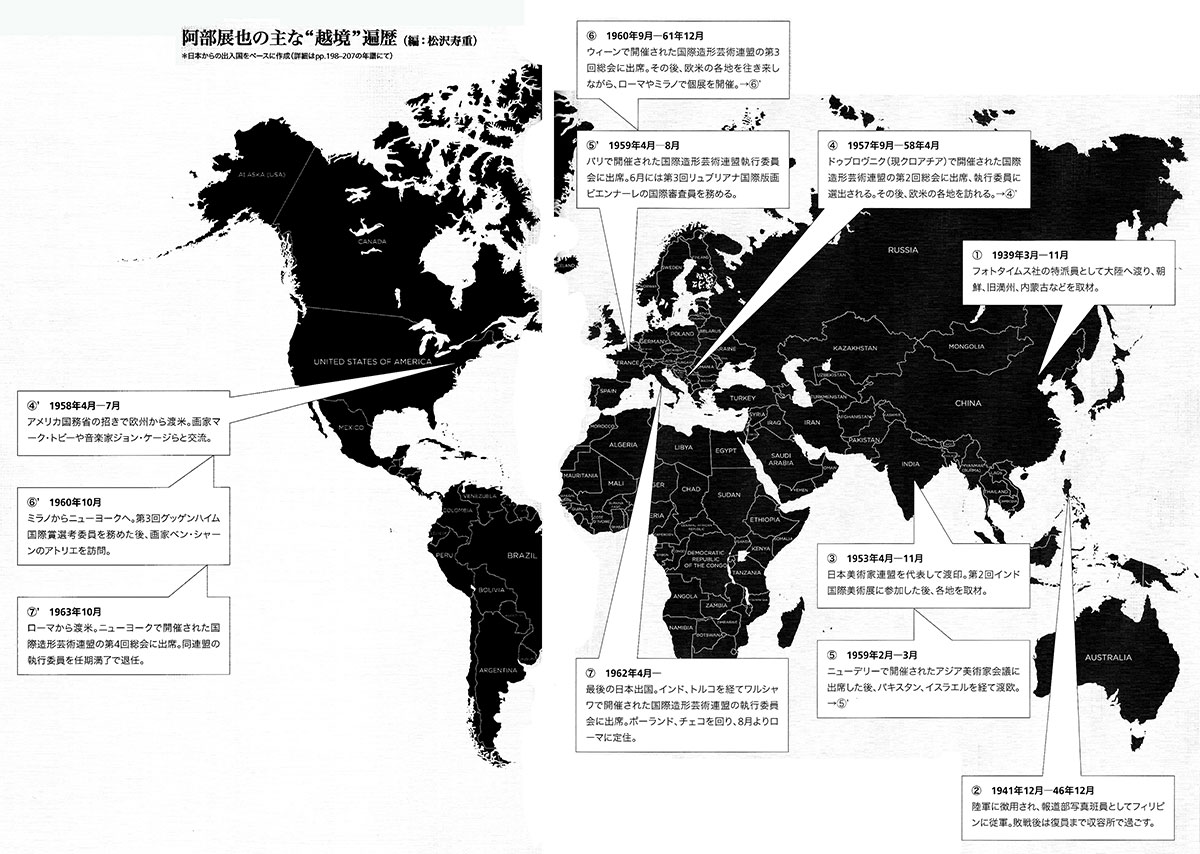

■第2章 フィリピン従軍と戦後の再出発 1941-1947

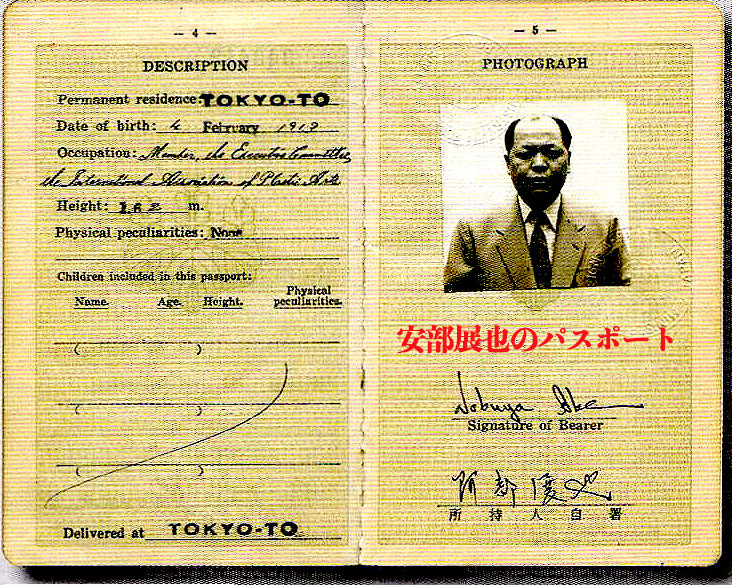

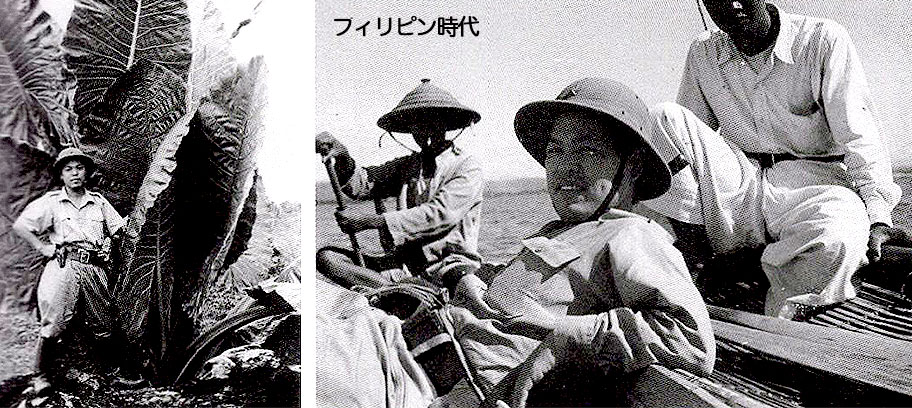

1941年12月、阿部は陸軍に徴用され、第十四軍宣伝班(1947年7月の改組後は報道部)への配属でフィリピンに従軍した。日米開戦に向け、国民徴用令の適用範囲がいよいよ文学者や画家などにも及んだことに伴う動静であったが、阿部の場合、画家ではなく写真家としての徴用であり、おそらくは戦前の「フォトタイムス』誌等で披瀝した写真の技術も買われての事だはれる。贋に軍刀を下げ、諷爽と馬に跨がっている当の様子などからも、軍では士官に相当する奏任官待遇であったらしい。

雑誌「みちしるべ』は、フィリピン人口の多数を占めるローマ・カトリック信者の宣撫(せんぶ・占領地において、占領軍の目的や方針などを知らせて、人心を安定させることを任務とする軍属)を目的に発行されたものだが、第5号の表紙を描いており、原画は貴重な戦中作品である。

1943年1月、阿部はフィリピン人女優パラルマン(本名シグ」ア・アガサ・フォン・ギース)と結婚、翌年7月には女児が誕生するなど、現地での暮らしは順調であるかに思われた。しかし、やがて連合国軍の反転攻勢により、フィリピンの日本軍は次第に形勢が悪化。1945年3月マニラ市が陥落すると、軍属の阿部もルソン島北部の山岳地帯に逃れるが、結局、家族とは離散を余儀なくされ、終戦を前にして収容所に抑留の身となった。収容所時代の作品としては、《Jail Song》と題した緻密な鉛筆素描の連作と、風景等の淡彩スケッチがある。

阿部の復員は1946年12月。彼は「比島の六年間は私の一生にとって裸の動物、利害を異にした動物どうしのきしきしとひしめきあい爪をたてあう、生き物の能力の限界をテストされつづけの連続であった。」と振り返っている。

帰国後まもなく、阿部は名を展久(のぶひさ)と改めて国内画壇に復帰。フィリピン時代に培った英語力を駆使してGHQの将校たちとも親交を深め、再び世界を見据えつつ、次なる「越境」への模索を始める。 (H.M.)

■第3章 人間像の変容・下落合のアトリエにて 1948−1957

1948年2月、第1回モダンアート展への出品にあたり、阿部後生涯にわたって使う名前、展也(のぶや)を初めて名乗る。P年、新宿区下落合に転居し、そこに構えた明るくモダンリ工は、若い画家や文化人たちが集う場になったという。年には西村敏子と再婚し、阿部は新しい環境の中で戦後スタートを切った。

この時期の阿部の油彩画には、人間像が多い。植物的なモと人間の顔を組み合わせた≪生誕》、肉体の極限をとらええ》、ユーモラスな《太郎蒼と〈花子〉、キュビスム風の≪予言その作風は多岐制作のためのスケッチも多数残されており、阿部がキムやシュルレアリスムの手法を取り入れつつ、自己の表現模索した様子がうかがえる。だが、人間を描くことに対する強収容所での抑留経験や、息子と娘の誕生1った個人的な体験が、改めて人間という対象に深く向き合う機会となったのだろう。

1951年、阿部は戦後初の個展を束京・神田のタケミヤ画廊で開催し、油彩画5点や『妖精の置巨離』などを出品する。この個展は、タケミヤ画廊が溝口修造に出品作家の選定を一任し、1957年まで継続して開催した展覧会の記念すべき第1回展でもあった。

一方、阿部は写真に対しても関心を持ち続ける。1950年には写真家の大辻清司と協働し、雑誌『⊂∂mera』のために、女性のヌードとモデルを組み合わせた作品を制作した。このとき撮影の現場となったのは、阿部の下落合のアトリエであった。

また、1953年には日本美術家連盟の代表としてインドに7カ月間滞在し、現地で数多くの写真を撮影する。人々の暮らしや歴史的な建造物をとらえたそれらの写真は、「記録」としての要素が強く、前衛写真とは異なる方向性をみせている。その後も阿部の旺盛な好奇心は、世界各地の風俗や建造物を独自の視点で写真に収めることへと向けられていった。 (TY.)

■ 第4章 技法の探求から「かたち」回帰へ エンコースティツクを中心に 1957-1967

1957年9月、アドリア海沿岸の都市ドゥブロヴニクで開催さ第2回国際造形芸術連盟総会への出席をきっかけに、阿は初めて欧州を訪れた。その後約1年続いた欧米旅行以部の活動は自在に地域と時代を越境していくことになる。〜61年は半分以上の期間海外を飛び回り、ミラノやロー作品発表のほか、バルセロナのアントニ・タピエス、パリのトル・ブローネルら油彩に代わる画材に取り組む画家達のエを訪軌ニューヨークで第3回グッゲンハイム国際賞選鼻を務めた。加えて、東西文化が相克の地」として東欧にを寄せ、ユーゴスラヴィア(当時)の中世墓石彫刻を自ら写真をとって調査している。そして、1962年8月、阿部は単身に移住。ルーチョ・フォンタナやエンリコ・カステルラーニ、・ドラツイオら幅広い世代の作家達と親交を深めながら、創作を展開していくことになるのである。

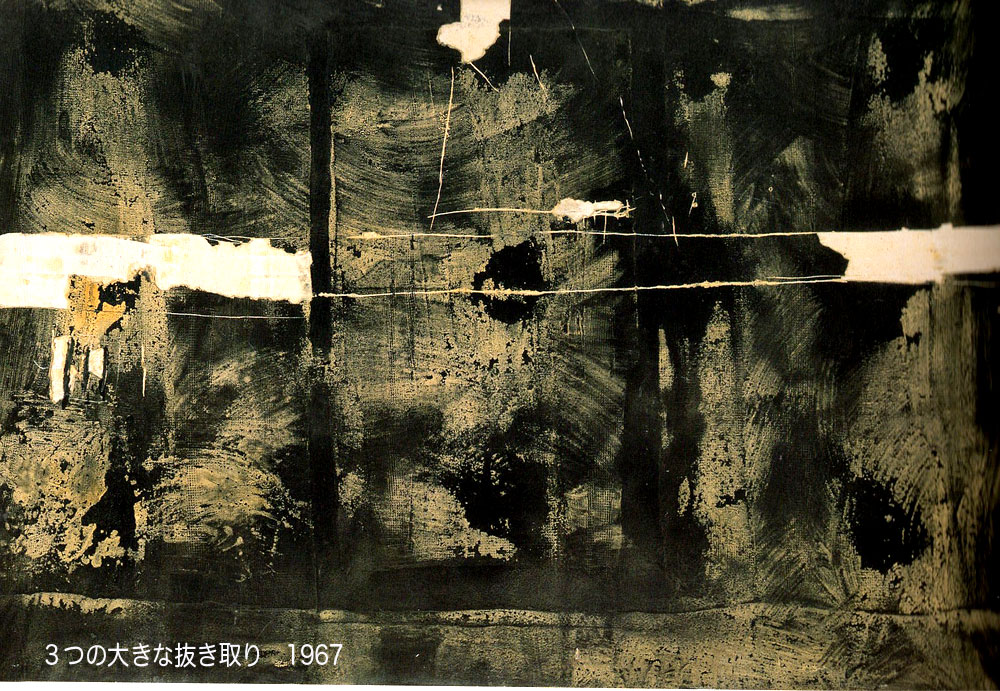

越境の日々の中で、阿部の作品は変化し続けた。1959年以降、作品画面から具象的モチーフは姿を消し、「材りかける」絵具、エンコースティックによる抽象絵画へ蜜塊と油絵具等を調合し、バーナーや金属コテで加画面に定着させるこの技法は、耐久性に優れ、工夫次ざまなマチエールを創り出すことができた。阿部は、流動のまま画面に定着させたり、ゴツゴツと盛り上げたり、凄木片や新聞紙と組み合わせるといったように、その可能に探究した。64年には、画材の物質感を強調する表≡転、画面の主役が「かたち」へと回帰する。溢れんばかりの大きさで画面中央を占めるようになる「円Jは開いた口や数字のゼロを暗示しつつ、時に透明粒で満たされ、時にしっとりとした光沢を帯びており、引エンコースティックならではの多様な質感が、作品ごとにれている。

『美術手帖』167号(1960年1月)掲載 〈現代美術の解剖1〉

■タピエスの場合 壁への連想から

文・写真 阿部展也

▶︎ 新しい美術の世界では、よく「別の空間」という言葉が使われる。なぜ別なのであろうか。

これまでの美術は、いずれにしても、自然の形による文学的な伝達というところに足がかりがあった。立体派から初期の幾何学的な抽象派ですら、視覚的な機械の構造にその合理性を求めようとしたものである。

新しい現代の絵画は、こういう自然の空間からとりいれた形によって、画家の考え方を伝えようとする方法を拒否したところから出発するわけである。

これまでの絵画が、あるものを描こうとした方向に対して、新しい絵画は、人間の内部の空間が形造る、あるものを実在させる方法をとっているといえる。

わかりやすい言葉を使えば、絵画が挿絵のようなやり方から分かれて、絵画の造形的な要素、線や、色や、調子、とくに材質などの造形上の要素によって人間の内的な空間を創りあげることである。

その実際的な例としてアントニオ・タピエスの場合を考えてみよう。 私がタピエスを訪ねたのは、一九五∧年四月の半ば頃であった。バルセロナヘ行ったのは、パラシオ・ナショナルとガウディの建築物をみることのほか、バルセロナの画家たちの新しい動向を知るためであった。

タピエスの作品は、すでにパリのスタッドラー画廊で手持ちの作品をかなりの数見せてもらっていた。とにかく不思議な絵であった。

・・・私は思い出す。子供の頃、土蔵の壁塗りは眺めていておもしろいものであった。コテに盛られた壁土が、かたまりからたいらに延ばされてゆく時の職人の手の圧力にみられる、意志のようなものが空間にのびてゆくさまを、みあきもせすミ永い間みつめていたことを・・・。

塗りあがった土壁は、塗っている途中にみられるような方向や動きを失なって、厚みをもった白い肌の、完全な空白になるが、これは単なる空白ではなく、見るものに、何か人間のエネルギーを内包している、とでもいった圧力を感じさせる平面である。

タピエスの作品は、いってみればこういった人間の内部にある声を圧し殺した空間とでもいうか、そういう空間に、時々子供のいたずら描きのように単純でくりかえしの多い記号や、やわらかい壁に指をつっこんで、かき落したい欲望を満足させてくれるような、けずり落したスペースがあらわれたりする。

色彩は主として、中間調のモノトーンである。時には強い赤などを使ったものもあるが、大半がグレーがかった青や緑、茶のやわらかい色であるのも、彼の、半分レリーフのような作品には当然なことである。

▶︎壁との対決

タピエスの画面には、ときによると、停止した時間とでもいえるものがみられる。ちょうど溶岩流が流れの途中で、不意に固化したような不気味なものである。

こういう止められた時間は、壁と対面する人間心理のひだにも通じるものであろう。

この奇妙な空間をかたちづくる画家は、どういう現代作家に興味をもつのかとの私の問いに、彼の同国人であるピカソ、ミロの名をあげ、次にジャコメッティと答えている。この現代の空間に押しひしゃげられたように、薄く細くのびた人間像を創る彫刻家の名前がタピエスの口からでたことは、納得もゆくしおもしろいことだ。

また彼は東洋の禅に熱心な関心を寄せながら、その思考の自由さということを強調している。今の日本の若い人たちには、禅の精神などは現実には存在していない、などといわれそうだが、自分の興味のないこと、知らないことを、簡単に、この国の現実には存在しないという言葉で否定することはやさしいがバルセロナの一画家タピエスが、異国の、もっとも深淵な思想である禅の精神を理解しようとしていることは、考えさせられることだ。

▶︎制作の方法と材料

作家は各々、自分の思考に応じて、個人的な技法を追究しているが、タピエスの場合、深いところまではわからぬが、ポリビニール・アセテート系統ののりを使った仕事であるということだけはいえる。絵具は写真でも分かるように、油絵具とは異なるものがかなりある。

メデュームでやわらかく溶かれた密度のこまかい砂状のものがどろっとおかれ、動きだす途中でかためられたような作品は、壁砂のようなものをTlmN−LUX(Sintetico br∂niz)というスペイン製のメデュームでといて盛りあげの仕事をすませ、かわいてからL∂teXという防水になる塗料と油絵具を混用して、色づけをしているようだ。制作の時は、イタリーの若手画家などがやっているように、木の台の上にキャンバスを水平において仕事をしているのは写真でみられる通りである。

既製品のキャンバスの上に、油と違うメデュームの材質づけをしているわけであるが、人の話では古い作品によっては、はがれているものがあるそうだ。そういう不安を、私は感じたものである。制作中にキャンバスの上に、水の溜りがみられたが、これがどういう効果になるものか

▶︎伝統と風土のなかで

欧州の作家は、われわれ以上に、自国の美術史に対しては系統的にくわしく、そういう知的な訓練を経ているものである。

タピエスのある作品に、マドリッドのアーケオロジカル・ミュゼァム(考古学美術館)で見た、あるものを連想させるものがあった。

こういう連想に意味があると思う人もあろうし、無意味なことだと思う人もあろう。ただ私が、そういう視覚的な連想を当時感じたということは事実である。

ここにあげたものは、イベリア半島のものであったか、その一つはメルヒン、墓石のような筋彫りのフィギュアのみえるもので、石器時代から金属時代と推定される。もう一つは、四世紀から五世紀の石彫レリーフ。

メルヒン[メンヒル?]のように石器時代と金属時代の中間までさかのぼると(ヨーロッパの新石器時代と青銅時代の境界線は紀元前五千年から四千年)、そこにあるものは、もはや石の壁である。

少々とっぴな例だが、達磨大師(bodid−harma)面壁九年壁に対すのは何も現代に始まったことではない。しかしそのもの自体をわれわれの眼前に、作品としてつきつけたのはタピエスである。

.jpg)