墓と葬送の社会史

■序〜問題の視点

■序〜問題の視点

森 謙二

▶︎社会の鏡としての墓地

1990年、まさに〈激動する東欧〉と騒がれたその夏、ハンガリーのブダペスト東駅のすぐ近くにある墓地(上図・google地図)にいた。墓地のほぼ中央に、白い大き毒物と見まちがうほどの慰霊碑があり、その周辺には続言れた規格で星印がついた黒い墓碑が数多く並んでいた。近くにいた老人に「これらは軍人の墓か」と尋ねると、彼は「これはコミュニストの墓だ」と答え、さらに英語で、”They killed people” (彼は人民を殺した)と続けた。すぐにハンガリー動乱(1956年)のことを思い出した。彼は、友人の何人かが死んだと言い、その友人が眠る墓地を指さした。

それは、コミュニストの墓とはそれほど遠くない墓地の一角にあり、そこにはハンガリー動乱の多くの犠牲者たちが埋葬されていた。どこの国でも〈英雄〉の死を政治的に利用する装置が存在する。国家のために戦って死んだ軍人や政治家たちが、墓地のなかで〈英雄〉として祀られているのである。旧東ベルリンでも同様の墓地をみた。

ハンガリー動乱(ハンガリーどうらん、ハンガリー語: 1956-os forradalom「1956年革命」)は、1956年にハンガリーで起きたソビエト連邦の権威と支配に対する民衆による全国規模の蜂起を差す。ハンガリー事件、ハンガリー暴動、ハンガリー革命とも。

旧東ベルリンのフリードリッヒ地区東駅の近くの墓地のなかに「社会主義者の記念の地」が設けられている。この墓地区画には、東ドイツの社会主義者の肖像と墓碑が並び、近くの壁には社会主義のために戦った戦死者の名前が刻まれている。中央には、花輪を捧げる台も用意されており、ここで式典がおこなわれていたことを窺わせる。 モスクワでは、社会主義国家の終焉とともに「赤の広場」近くのレーテ/廟からその柩が運び出された。ベオグラードでは、ユーゴスラビア連邦の崩壊とともにチトー元大統領の遺体もその廟から運び出された。チトー元大統領はセルビア人ではなく、クロアチア出身であったからである。社会主義の聖地は社会主義国家の終焉とともに消えていったが、ベルリンの「社会主義者の記念の地」は今どうなっているのだろうか。

このような(英雄)の死を政治的に利用するのは必ずしも(東側)だけのものではない。ヨーロッパの墓地は多かれ少なかれ、そのような装置をもつ。どこの墓地でも必ずと言ってよいほど戦死者を特別の区画に祀っているし、大きな墓地にはそのモニュメントが建てられている。後に述べる、ウィーン中央墓地もその例外ではない。 日本でも、(英雄)たちを特別に祀ることには変わりがない。しかし、日本はこれらの(英雄)を神として祀った。靖国神社しかり、日光東照宮しかり、明治神宮しかりである。ここに、日本の特殊性がある。また日本では、靖国神社で「敵」を祀ることはない。同じ日本人であってもである。ヨーロッパでは同じ墓地のなかに敵と味方が共住している。ここにも大きな違いがある。

.jpg)

墓地が社会を映し出す鏡であるといったのは、ドイツの墓地研究家のハンス・クルト・ベールケである。ヨーロッパでは、墓地のなかにその歴史と社会の映像が映し出されている。日本の近代の公営 墓地のなかには、「家」が映し出されている。これも日本社会の一つの映像ということになるだろう。

▶︎歴史的な観点

日本における墓地の歴史を考えたとき、いくつかの大きな節目となる転換期がある。

墓地はゆっくりと、しかも支配体制に照応する形で変貌をとげていった。つまり、墓地の歴史は、単純に 民俗的な伝承に支えられているのではなく、国家体制の歴史にも規定されているというのが私の主張である。以下、墓地の歴史のなかで大きな転換点であると思われる時期を整理しておこう。

死穢 (しえ)

死の穢れのこと。古代・中世において死は恐怖の対象と見られ、死は伝染すると信じられた。死体、それと接する遺族は死穢に染まっていると考えられ、清められるべきものと考えられた。葬式に出た者が家に入るとき清めをした。遺族が忌中の間こもったのは清まる時間が必要との考えもあったから。

第一の転換期は、古墳時代から大化の改新を経て律令制国家が形成される時期である。墓と葬送の観点からみれば、巨大墳墓の造営から薄葬(はくそう)の詔(みことのり)・喪葬令(そうそうりょう)を経て、遺体や遺骨が死穢(しえ)の対象として、まつりごとをおこなう都市空間から排除されていった時期である。この過程は、仏教が伝来し国家仏教として確立する過程であった。この段階ではまだ、仏教が葬送儀礼と結びついていたわけではない。しかし、火葬の普及にみられるように、葬送と仏教が一定の接点をもった時代でもあった。

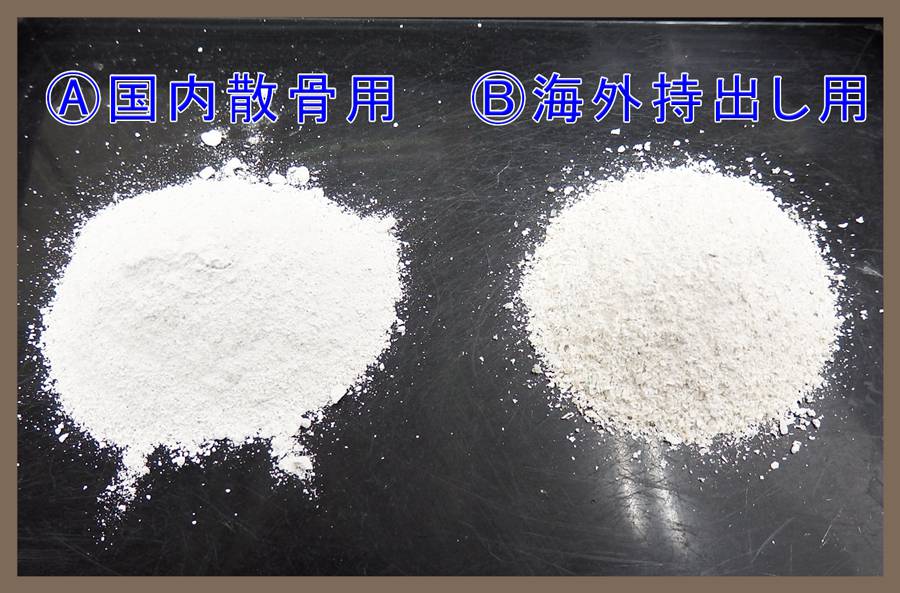

この時代には、撒骨(さんこつ)の伝承にみられるように、遺体や遺骨を保存するという発想はない。都市空間の外に、遺体は遺棄され、焼骨は骨壷に納めることなく粉砕され、捨てられた時代であった。

第二の転換期は、浄土思想の影響に基づいて死者を供養するという観念が形成される時期である。平安時代末期から鎌倉時代にかけてのことであるこ藤原道長が宇治木幡(うじこはた)の藤原氏の墓地に建立した浄妙寺が、それをものがたる。まつりごとから分離された私的な領域に、数多くの寺院(氏寺・うじでら)が建立されるようになる。

さらに、この時期には、死者への供養が流行し、墓詣りをおこない、納骨習俗にみられるように遺体(遺骨)尊重の観念が浸透してくる。墳墓が祖先祭祀の対象になるには、なお時間が必要であったが、一族の墓地が形成され、墓地が家とともに継承される構図は、徐々に確立されていった。墓地はこの段階で、しだいに居住空間のなかに組み込まれてくる。

家の形成は、墓地のあり方にも大きな影響を与える。中世と近世では家のあり方に差異があるであろうが、家の継承が墓の継承と結びついたときに、墳墓と祖先祭祀が一体となって展開することになる。このような観念は、武家階層では鎌倉時代末期に形成されていたかもしれないが、庶民階層では近世になってはじめて家と墓の結びつきがみられるようになる。それは、「小農の自立」に基づく家観念の形成がみられる、17世紀後半以降のことである。

第三の転換期は、明治維新以降であろう。国家神道の確立とともに、祖先祭祀が国民の道徳的基礎として位置づけられ、祖先祭祀は、家を基盤としてムラ(氏神)から国家にまで拡大された。このような祖先祭祀を「イデオロギーとしての祖先祭祀」と呼ぶことにしよう。この時期、墳墓(あるいは墓地)は祭祀財産として継承されるべきであるとされ、明治民法はこれを「家督相続の特権」として位置づけた。墳墓は家の祖先祭祀のシンボルとして教化されていった。この観念は核家族化した現在でもなお払拭されているとは言えない。

しかし、他方においては、公衆衛生・都市計画の観点から、人間の居住空間から分離する傾向が出てくる。都市のなかで、埋葬・火葬することが禁止され、近代の公営墓地が郊外に建設されていった。都市は墓地不足に悩まされ、墓地はますます都市周辺に追い出されている。

第四の転換期を考えるとすれば、それは現在であろう。家族構造の変化が従来の家墓の存続を難しくしているのである。さらに、墓そのものを拒絶する傾向も出てきている。このような流れが、今後どのように展開していくか、まだその方向性ははっきりとしていない。出生率の減少と高齢化社会の到来は、墓に関しての議論をますます盛んにするであろう。

墓地や墳墓のありようは、日本社会のなかで決して一様ではない。右に述べたような歴史の展開は、それぞれの時代の支配的な形態である。しかし、現実の多様な形態を無視することはできないし、しばしばその多様なものの認識が支配的な形態にたいする批判の視点を与えてくれることになる。

本書は、日本の墓地を対象としたものである。しかし、ヨーロッパの墓地事情をしばしば引き合いに出した。それは(比較)を通じて日本の特徴を導き出すためであり、それ以上のものではない。比較をするということは、どちらか一方を理想型のモデルとして措定することではない。ヨーロッパにはヨーロッパ固有の文化と歴史があり、日本には日本固有の文化と歴史がある。それを無視して、ヨーロッパを価値基準にして日本を批判したとしても、それはむなしいものになるであろう。

墓はその社会の歴史と文化に規定されている。その意味では、墓の比較文化的な研究はそれぞれの社会の個性を描き出すはずである。

■序〜問題の視点

■序〜問題の視点

.jpg)