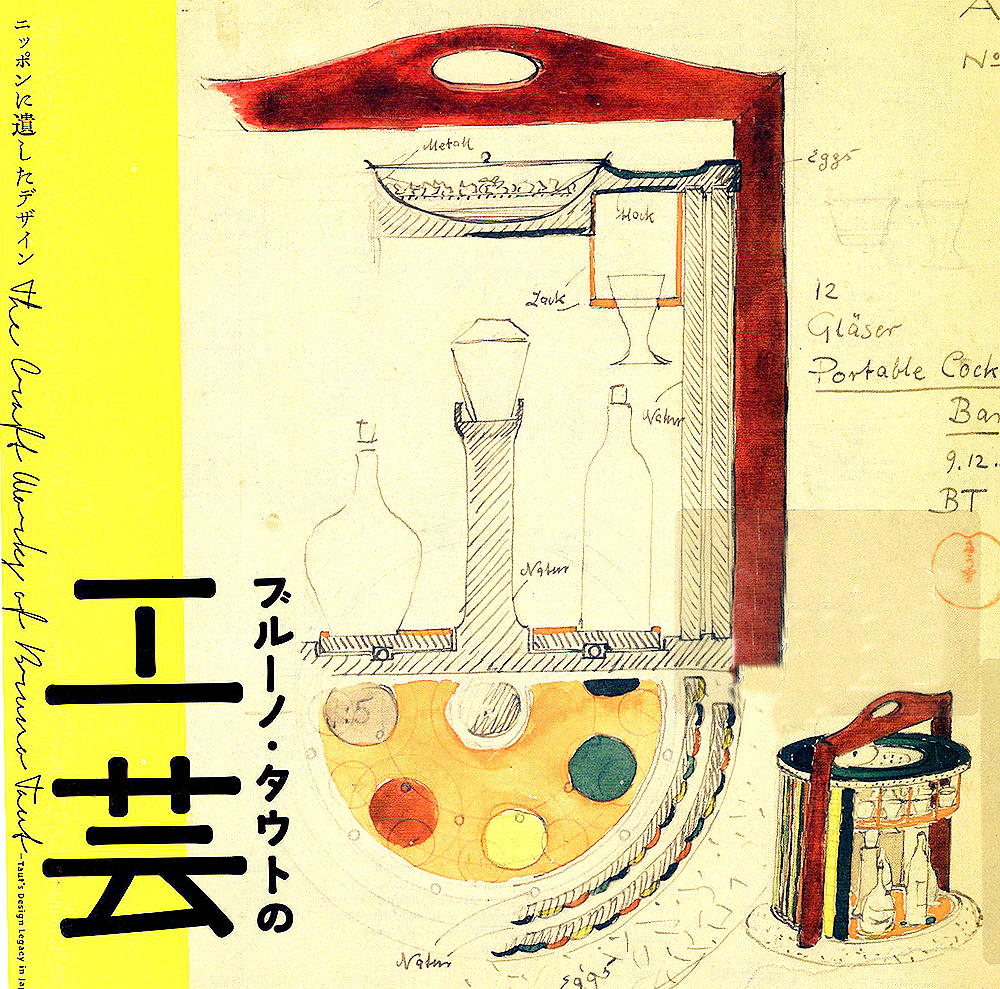

■工芸の仕事

■工芸の仕事

タウト(1880-1938)は、高崎に居を定める前、仙台の国立工芸指導所で約4カ月間、工芸の指導に当たっている。国立工芸指導所は、日本の伝統的手工芸を近代化し、輸出産業として確立する目的で設立された、日本で初めての国立の工芸指導機関である。 指導者として赴任する前、当時の所長の求めに応じて書いた「仙台国立工芸指導所に対する提案」のなかでタウトは、いたずらに外国の模倣をするのではなく、日本の材料と日本の技術を十分に生かすことによって質を高めていくべきだと強調し、「日本の技術は工芸の各部門において既に一定の形を創造している」と述べている。また、材料、技術、形それぞれに日本的特質があることを指摘し、近代的な生産システムによる、かつ国際的な生活様式に対応した商品開発を目指し、それまでの日本の主流であることを指摘し、近代的な生産システムによる、かつ国際的な生活様式に対応した商品開発を目指し、それまでの日本の主流であった「見る工芸」から「使う工芸」へ、造形の概念を発展させた。この活動は、後に続くデザイナーらに大きな影響を与えた。

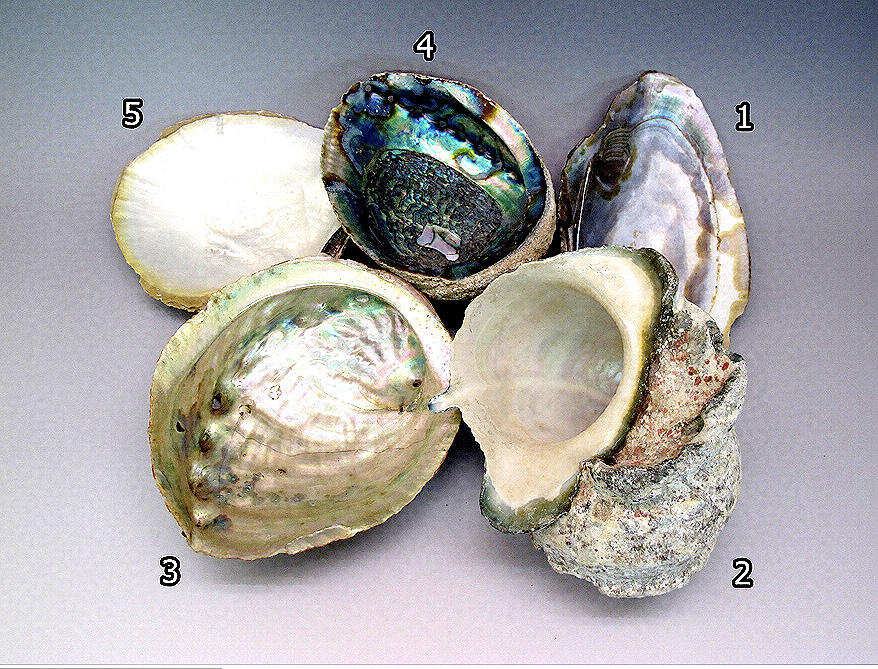

■螺鈿

螺細は奈良時代に大陸より伝えられたとされる、貝殻(アコヤガイ)を用いた装飾技法であるが、華美な装飾を否定していたタウトは、贅を尽くすのではなく、繊細な陰翳(いんえい・深みのあること)を表現できる素材として卵の穀による螺錮モザイクを提案した。 1〜2ページは、金属製の白粉入れ、マッチ箱の装飾を指示したデッサン。卵殻モザイクについては、「灰色に卵殻、縁で切らないこと」と指示している。タウトの指示を仰いでいた日本人技師らによると思われる日本語の書き込みもある。 2ページ2は2種類の白粉入れで、卵殻螺細のほか、黒、赤、青、灰色などの色に関する指示や、金粉蒔などの指示が読み取れる。

■参照 螺鈿や青貝塗の装飾にするための貝殻である。

【1】は琵琶湖産の馬貝、【2】は鹿児島以南地域の夜光貝、【3】は日本産の鮑、【4】はメキシコ産の鮑、【5】は蝶貝である。

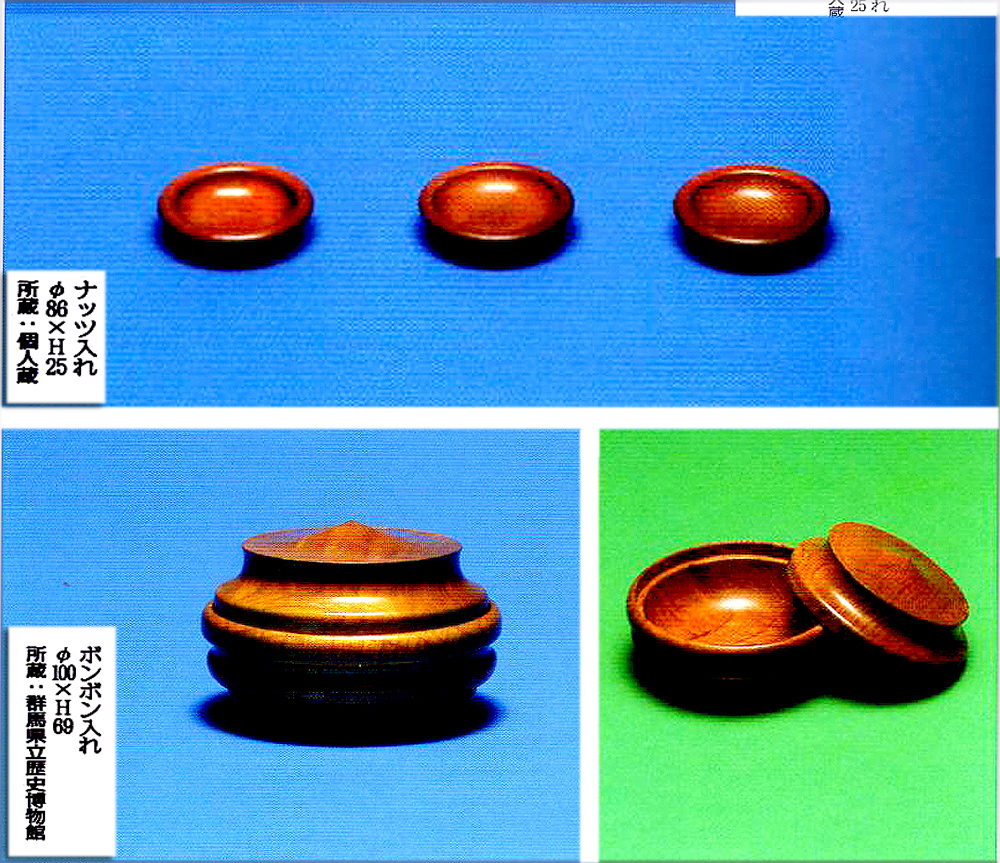

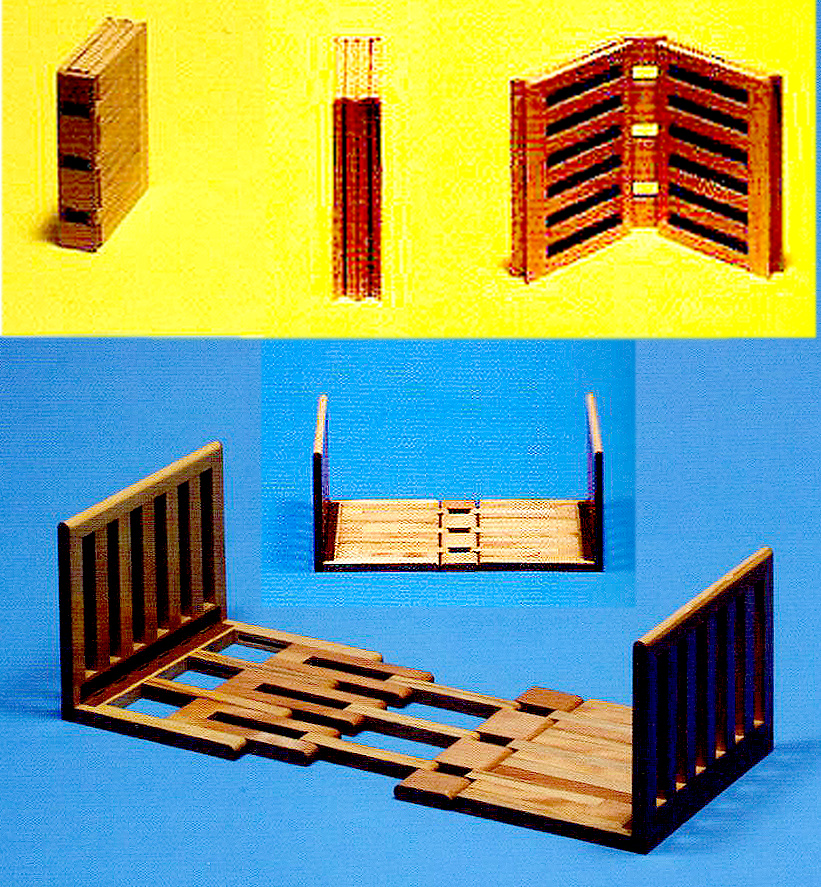

■木工

「工芸の領域においては『少』は却って『多』に勝る」としたタウトは、粗悪な製品が日本文化の品位を失墜させることを懸念した。たとえば椅子ならば実物大の見本を20回は試作するべきだとし、「形を単純にしたり寸法を正確にすることは、設計や工作の安易を意味するのではない。的確な曲線がいかにも単純らしい形に達するまでには、繰り返し試作見本を作ってみる必要があり、その労力は実に多大である。識者はこのことをよく知っているが、一般の人達にはその苦労が判らない。それだから僅かな工賃でいくらでもできる安直な装飾や俗悪な彫刻で容易にごまかされてしまう」と断じている。

元々、指物、桐箪笥などの産地であった高崎には、腕の立つ職人が残っていた。

とはいっても、手彫りによる曲線、滑らかな動きを実現する飽仕上げ、ごく薄いろくろ輯軽引きなど、タウトの厳しい要求に応えられる職人を探し出すのは容易ではなかった。試作品はできても量産は不可能という場合も多かった。

器ものに限らず、フォークやナイフ、装身具など、作品は多彩だつた。また、木地の美しさを生かしたものがよいというタウトの主張によって、透明ラッカー磨きで仕上げたものが多く作られた。

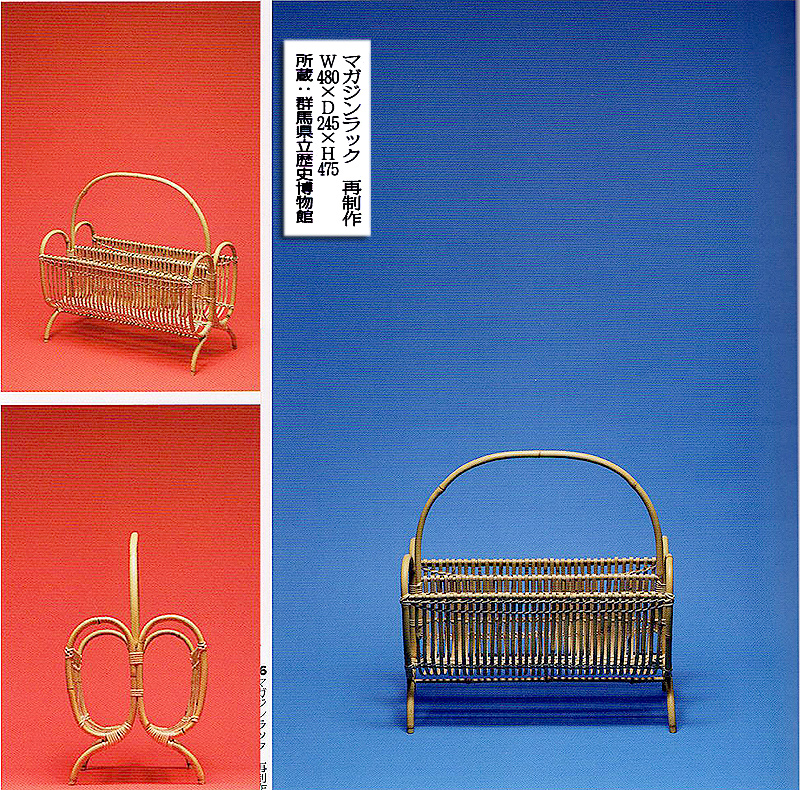

■竹工

有名な竹工家、飯塚琅玕斎(ろうかんさい)を東京から呼び寄せ、試作品の製作を依頼したこともあったが、高崎に逗留し工芸の仕事を進めていくうちに、タウトの考えは変わっていったようだ。「質の高い有名な工房よりも、むしろ地方にいくらもある工場の方が、現代向きの新しい製品を多くつくりだすことができる」と考えるようになり、「日本の伝統的な趣味は小工芸品の領域においてこそ新しい発展が期待できる」(『日本文化私観』)とし、日用品から家具に至るまで多種多様なデザインを試み、試作に明け暮れた。東京に住む職人の工房へ自ら足を運び、詳細な注文を出すこともあった。

日本の材料である竹をタウトは愛し、数多くのデザインを試みた。愛着が強いだけに、技術的な要求度の高いものも多かった。節ごとの曲がりや太さの変化といった竹の特性を考慮しない職人泣かせの指示もあったという。

竹皮編みは、従来は雪駄や下駄の表として使われていたが、タウトのデザインに即した新たな技法が考えされたものも多かった。

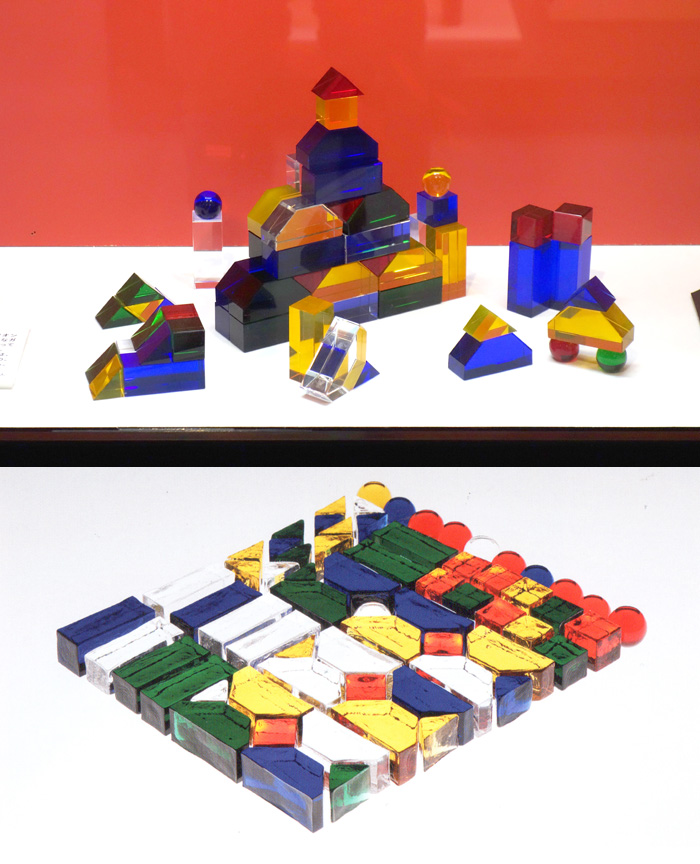

■硝子工芸

1914年、ガラス工業組合の博覧会用パビリオン「ガラスの家」において、タウトは、色彩豊かなガラスに包まれた空間を作り上げた。そのフリーズに刻まれた同時代の詩人、シェーアバルトの詩句のひとつは「ガラスはわれらに新時代を到来させる。煉瓦文化はわれらをひどく悲しませる」だった。タウトにとってガラスは、思い入れの深い素材のひとつだったに違いない。

5色のガラスでできた62ピースの積木セット。「ダンダナー、おとぎの国」と名づけられている。硝子の建築積木 再制作 所蔵 少林山達磨寺

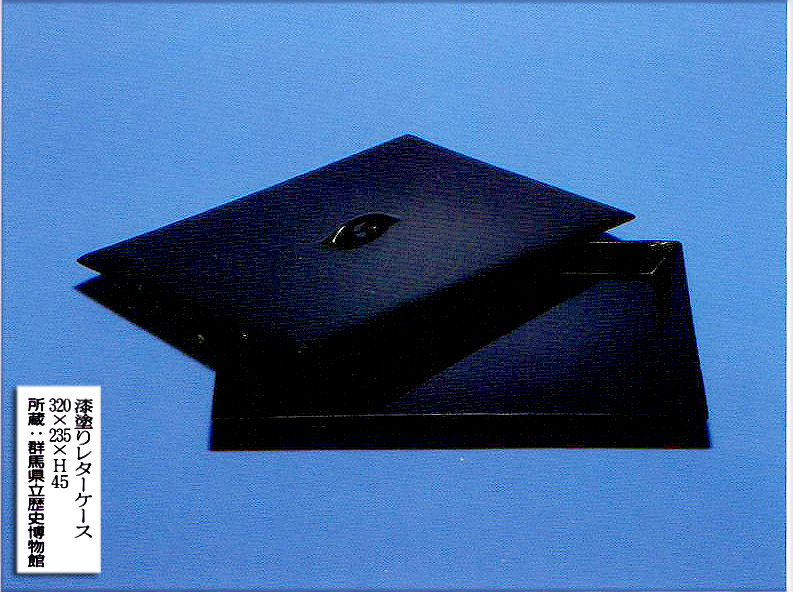

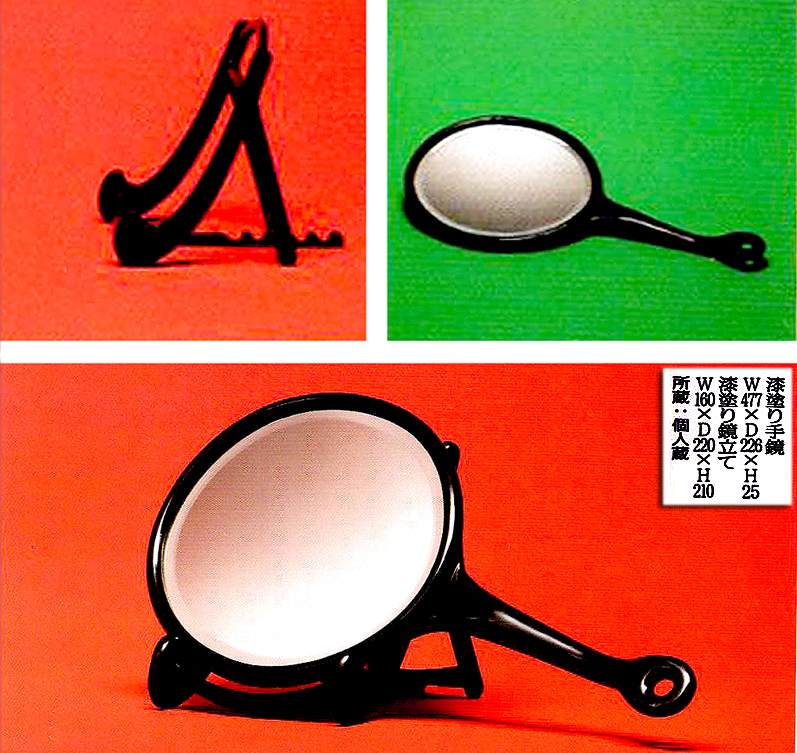

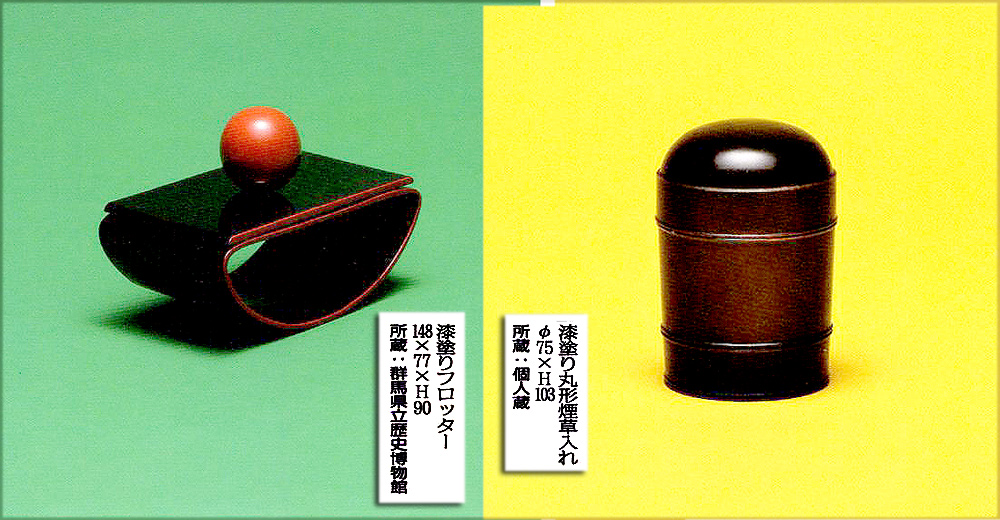

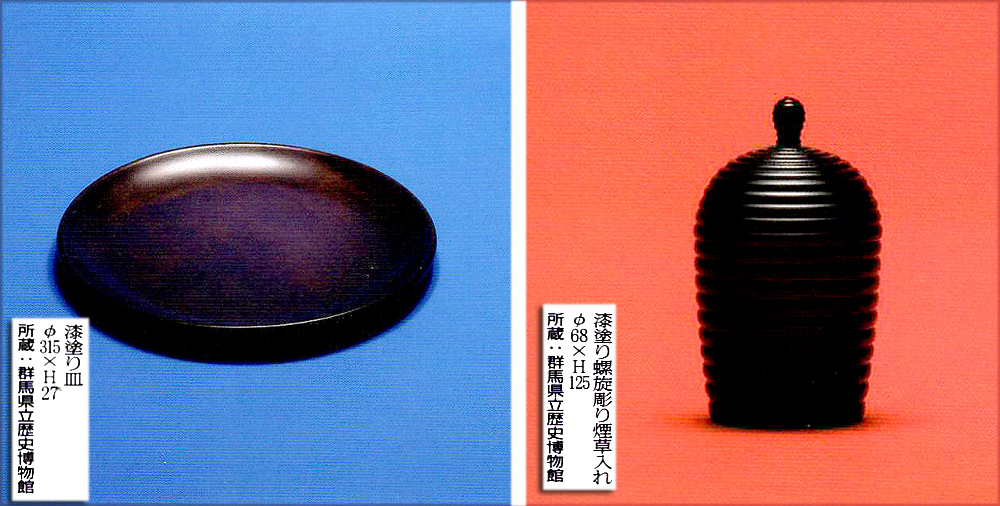

■漆工芸

タウトは仙台で試作を重ねて優れた「原型」を作るよう指導したが、実現するのはたやすくはなかった。そこでまず「優良工芸品」の選定をしようと、仙台を離れ、各地の伝統的な工房を訪ねた。

漆では下絵を依頼するために前田青都を、さらに京都の漆工、鈴木表朔の工房を訪ねた。工房で伝統技術に対し、独創性を求めモダンを標榜する作品を見たタウトは、「個人主義は、その後たちまちうわべだけのものになる。伝統がものをいう。日本では新と旧をつなぐ鎖が見出されさえすれば、ドイツに立ち勝る将来をも得る」と日記で断じた。

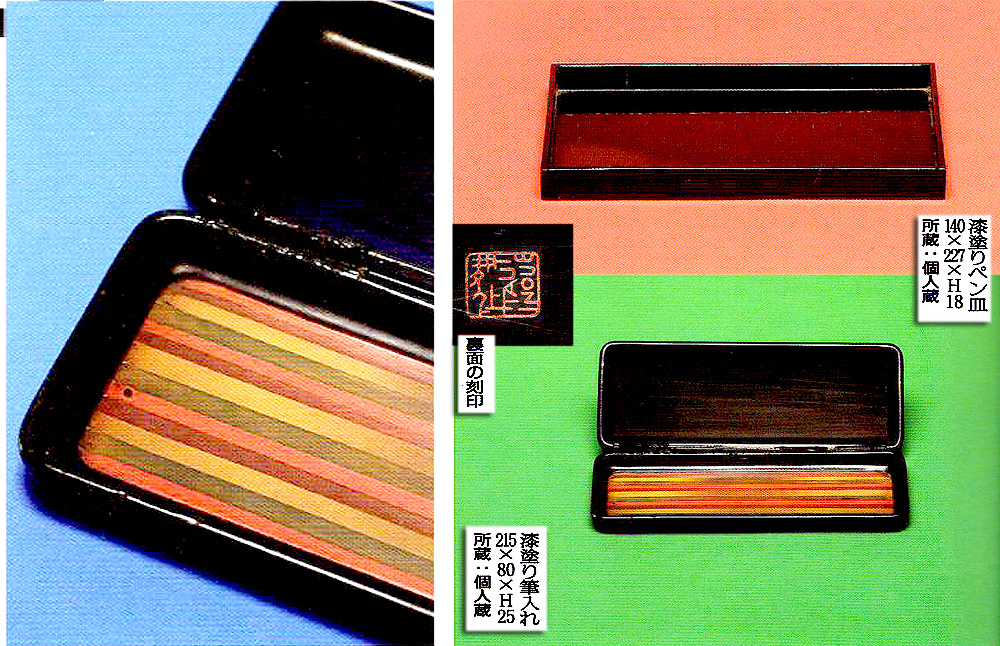

漆に色彩表現の可能性を感じていたのだろう。タウトの漆作品のデザインには、表現主義派としての経験を感じさせるものもある。たとえば上図の筆入れは、デッサンに、底と蓋を、赤、茶、黄、緑、青、真珠貝で縞模様とするか、青と真珠貝で縞模様にするようにとの指示があり、色を多用した仕上がりを目指していたことが見てとれる。

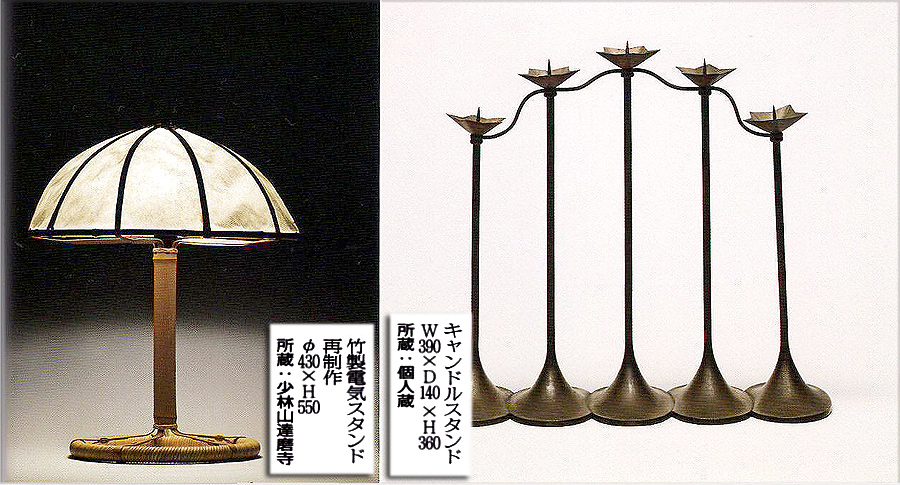

■照明

タウトは、「日本で、木や竹の伝統的技術を用いた照明器具で調和の良いものが全くないのは奇異である。硝子や金属を使った電球と木や竹との組み合わせが、日本の伝統と矛盾していたからである」と述べ、「しかし実際にはそうではない。素地のまま或いは漆塗りした木材、殊に弾性のある竹等を用いれば立派な作品ができあがるのである」と、その可能性を『日本文化私観』に記している。

こうして、木や竹を使った行灯や卓上スタンド、フロアスタンドなど、約20種の異なった形の照明器具をデザインした。また、シェードの優れた素材として、柔らかい光を醸し出す和紙や絹を挙げている。

木や竹を使った間接照明器具が一般化したのは、タウトが一連の作品を呈示してからだとする指摘もある。竹製のスタンドは、人気商品だった。

鉄と和紙を素材としている。素材と違い、鉄に関してはタウト自身が技法を指示した。妻の父が鍛冶屋であったため鋳造の知識を豊富に持っていたのだろうといわれている。

■椅子

現代の家具は、軽さと堅牢さを重視し、形は便利でよく実用に適したものであるべきであるとしたタウトは、「椅子においては座が主であつて肘や背は従である。椅子は動かすものであるから持運びに軽くなくてはならない。椅子と同じくテーブル、衣装箪笥、食器戸棚等も人間のために造られたものであって、象のためのものではない。形の美しさが、人間の用を充たす程度に応じてますます向上するのは、あたかも人間の容貌が教養の度合いに相応するのと同様である」と『日本文化私観』に記している。

椅子の制作ではとりわけ試作を重視し、試作品ができると、肘に腰掛けたり、斜めに圧したりして強度を試した。こうして折ってしまった跡がの椅子に残っている。

布張りの椅子に使われたのは、タウトが考案した生地であった。経済性を高める目的もあったが、当時の椅子張り用の生地は西洋の古い文様のものが多く、タウトの望んだような無地のものがなかったからである。

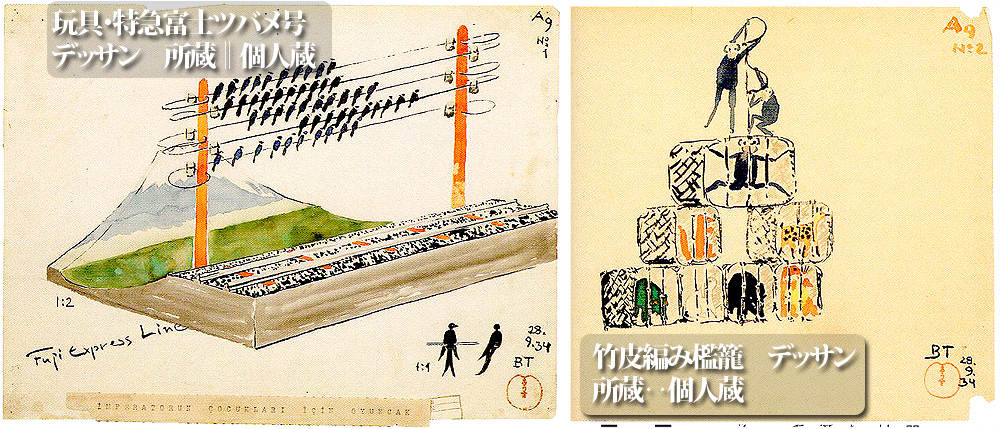

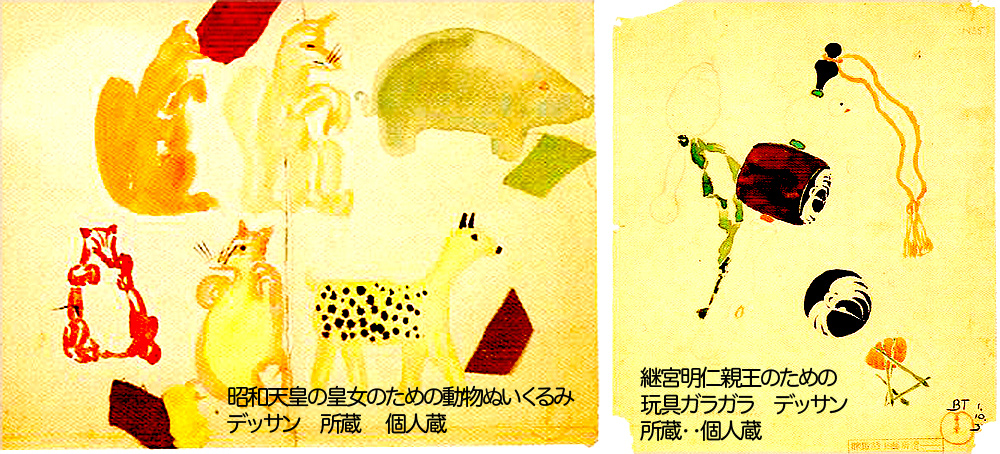

■玩具

いずれも天皇への献上品のデッサン。1934年11月の陸軍大演習への行幸にあたり、群馬県の依頼を受けて、幼い皇子のために考案された。

上図は、富士山を背景にツバメを数えて遊ぶ玩具。上右図は、竹皮編みの檻にぬいぐるみの動物が入ったもの。動物ぬいぐるみのデッサンも遺されている。

■群馬県とタウトの関係について

水原 徳言(みずはらよしゆき)

▶︎群馬県とタウトの関係

現在もあまり変わらないといえるだろうが、今から四十年以前のことであるから、この地方に外国人が住むということは極めて珍しい。それも西欧社会で一流の生活をしていた上層階級というべき人が住み、そういう人に一般の者が接するという機会はない。

タウトは、ベルリンのシャルロッテンブルク工科大学教授でドイツの第一級の智識人であり、当然そこで最高の生活水準にあった。現在でもなお、一般のドイツ人の生活と日本人のそれをくらべたら相当のひらきがあろうが、四十年前、高崎でも勿論、まして八幡村の農山村に住む人の生活は、ひらきどころではなく想像するのも無理なほどのちがいがあった。べルリンのタウトの住宅のような家は高崎では考えられない。

たとえば私は韓国の渾陽(タミャン)という街に行った折に、そのあたりの山村に幼い頃の日本の農村そのままの姿を感じてなつかしく思ったことがある。そしてそれを美しいと思い、そのなかにとけこんで生活することができたらとも思う。文明の虚飾に浸されたところから逃れ出したいという願いが涌くのである。フォークロア的興味なのである。

そう考えると、タウトが少林山での村民などをどう見たかということは理解できる。一種のロマンチックな喜びを持ったことも想像できるが、未開の原始性のようなところが面白いので、高崎の街で多少でも新しがったり、金をかけたり、規模の大きな建物となったら、頭から悪趣味の低劣さを指摘されることになる。

タウトが高崎の教育会で講演した時に、街の中につける桜の造花の飾りは日本人として恥ずべきものであり、社会的な罪悪であるから刑法で処罰の対象にしたらよいといっている。ところが、今日でもそれが商店街の協同化の仕事として、立派なことでもやっているつもりで続けられている。

タウトが覚めたものは、土地の者としてはやめたいようなものであり、悪いと指摘されたものは、実は田舎者が得意でやっているものだということになる。そのあたりの思い

▶︎群馬県高崎での滞在

1933年53歳・5月3日に来日したタウトは、その第一印象を「多彩な色、緑、なんという景色だろう! 曾つて見たことのない美しさだ。虹のように輝く水、まったく新しい世界である」と感動をもって記している。約半年間は、京都、大阪、東京などを旅し、講演や著述を行うが、次の目的地であるアメリカのビザが下りず、日本での長期滞在を決意する。

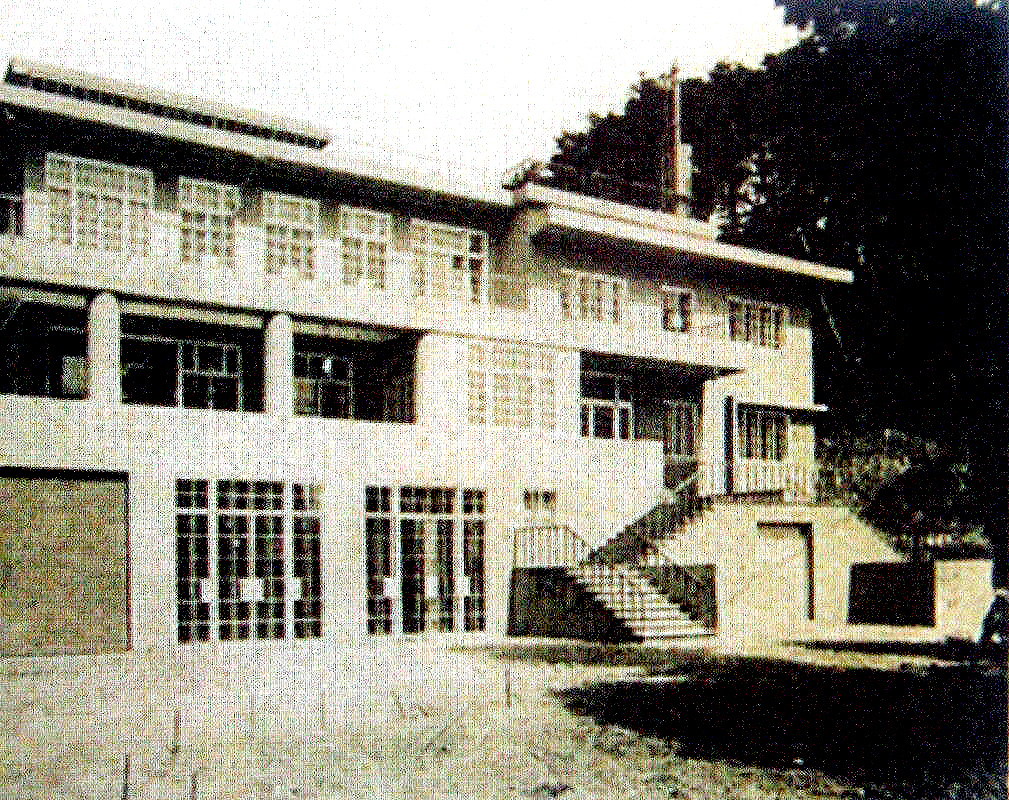

同年11月より、仙台にある国立工芸指導所の指導者となるが、約4カ月後に退く。群馬県高崎に来たのは1934年8月1日で、約2年3カ月間、離日が決まるまで、ここで暮らした。日本にいる間に、もっとも長い時間を過ごしたのが高崎であり、住まいを持った少林山達磨寺の離れ、洗心亭であった。

住まいは質素であったが、その簡素な住まいと周囲の豊かな・自然をタウトは愛した。洗心亭は、工芸の指導や著述を行い、日本の古典文学や建築書を読み、訪れた知識人たちと語り合う場となった。廣瀬大蟲住職、その豪族や村人たちの心優しさが、故郷を離れ、仕事を奪われたドイツ人建築家の心を深く慰めた様子が、たびたび日記に記されている。

ベルリンの集合住宅作品 1920年代、タウトはベルリンに建設される労働者のための大規模な集合住宅を多数設計した。それらの多くは近代的な高層住宅で、表現主義的な色彩や計画的な植栽など、生活環境を改善するための多くの工夫が凝らされていた。

■ワインホルダーを知らない時代

当時タウトに接した土地の人、浦野芳雄氏が残した『ブルーノ・タウトの回想』(昭和十五年、長崎書店)がある。この本を見ると、当時の少林山下の村人達がこの見慣れぬ異邦人にどう接したかよくわかる。自分の狭い見聞で判断するから何でも変ったことをする人だと思って見てしまう。今日では誰でも常識として知っているだろうが、葡萄酒の瓶を置く竹皮の籠について、酒の瓶を横にしておくのが浦野さんにはわからない。ワインホルダーをいかに流麗な線でまとめようとしたかというところにタウトの願いがあるのだが、酒瓶を横にするのが変っていると受取るのだから、次元がちがって話にならない。

タウ卜が日本の古典を理解するといってほめていることも実はおかしい。現在の私もなお、タウトが来日して二ケ月ばかりの期間に見ている日本文化の代表的遺品、伝統芸能、伝統技術など、とても見尽せない。当時の田舎暮らしの人にタウトだけのものを見る機会があろう筈もなく、知らぬが当然である。事実タウトが度々口にする「桂離宮」は浦野さんには何のことかわからないから「東学院」というわけのわからない名称を書いている。私が指摘したいのは決して揚げ足とりではなく、ここに示された著者の姿に当時の一般の程度がよく表現されていると思うからである。

▶︎高崎の工芸運動

何故タウトが高崎に来るようになったのか。今回、井上房一郎氏と同席しての話しで確認できた。

井上さんにタウトの世話をすることをすすめたのは久米権九郎氏であり、蔵田周忠氏も同じ意見だったようである。東京では世話ができかねるので井上さんに押しっけたというのが実情と思われる。

タウトに好意を寄せている人達であっても、いつまで続くかわからない滞在のために、生活費を見出す道を探すのは困難である。そんな祈、井上さんがいろいろな工芸をやっていることを知って、タウトを推薦したのである。

但しタウトには、ほんとうにタウトを必要とする正面切っての願望があり、それならば自分の力を貸してやってもよいという自負があった。ここに両者の関係が誤解を含むことになる素因があったといえよう。

ところが期待された井上さんにはタウトを十分満足させるような費用を自弁する力はなかった。たしかに井上家は資産家であり、それ位の金はどうでもなる。しかしその頃井上さんはパリ生活から日本に帰り、いわば親がかりの身分であった。パリ時代の教養を洋旧用したらどうかといわれて、高崎にできた工業試験場に行き、そこで養成した徒弟達を仕事につかせるために「高崎木工配分組合」などの組織を作っていた。自身の直接のデザイン活動を発揮するのは工業試験場内の「井上漆工部」で、そこに参加したのが私であった。私のみでは不足なのでその後一人前の職人を入れ、徒弟も加えた。昭和五年のことであり、後に私は綜合的に井上さんの下でデザインを担当するようになる。

▶︎清野芳雄

高崎在住の俳人。井上房一郎の友人で、井上に相談されて、少林山達磨寺洗心寺に住めるよう仲介した。井上が中心となっていた「高崎木工製作配分組合」の理事も務めていた。『ブルーノ・タウトの回想』(1940年)をもとに、映画監督の黒澤明はシナリオ「達磨寺のドイツ人」を執筆した。これは『映画評論』1941年12月号に発表され、黒運明は監督第一作として映画化を計画したが実現しなかった。

▶︎井上房一郎(ふさいちろう)

1898~1993。建築、土木など各種事業を手掛ける高崎の大実業家、井上保三郎の次男として生まれる。早稲田大学進学後、約8年間パリに遊学、セザンヌやジャコメッティの作品に触れ影響を受けた。1929年31歳に帰国、家業と併せて、自らの才能や知識を生かせる工芸の仕事に従事した。商工省貿易局嘱託に選ばれ、群馬県立工業試験場で指導者のひとりとして、高崎を中心に群馬県下の家具、漆、木工、竹工、染織などの事業化に努めた。自ら工芸品や家具のデザインも行った。研究やデザイン.職人の養成から製品の販売までをプロデュースして、優れた工芸を大衆に提供する新しい工芸運動を目指していた。タウトも、井上のこの理想に共鳴し、協力する決心をした。

井上は、生涯にわたって地元の文化活動に貢献し、群馬交響楽団、群馬県立近代美術館の設立にも関わった。

水原のこの文章には、タウトと井上の間に生じた誤解や軋轢について書かれているが、井上自身は一貫して多くを語ろうとしなかった。タウトの生活費を捻出し、よい仕事をしてもらうため最大限の努力をしたにもかかわらず、感謝どころか非難をぶつけられたことに関して割り切れない思いをしたこともあったようだが、ある時、安倍能成(あべ よししげ、1883年(明治16年)に「何もしない、何もかかわりを持たぬより、世話をして不平を言われることの方が勇気を必要とする」と慰撫されたという。

水原のこの文章が掲載された同じ雑誌に井上は、「タウトを迎えたころの私の仕事とその背景」という文章を寄せている。タウトと別れてから約40年を経て、当時のことを「人生の貴重な一コマとして、この上なく懐かしく回顧される」と語り、「二人は共に仕事をし、私自身、多くをタウトから学んだ。しかし、二人の間には、美の哲学の相違があるように思われる」と告白している。

▶︎川喜田煉七郎

1902〜1975。東京高等工業学校で建築を学び、帝国ホテル建設の現場で働いたことから、遠藤新のもとで働き始める。1930年にウクライナのハリコフ劇場の国際コンペに入選し注目を集める。店舗設計、インテリアデザイン、デザイン教育などで活躍する。1932年、東京・銀座に新建築工芸研究所を創設し、バウハウスにならって造形教育を行う。新建築工芸研究所はのちに新建築工芸学院に改植され、亀倉雄策、勅使河原書風、重訳洋子など、日本のデザインや文化を支える人材が輩出した。タウト来日の前年に、『建築工芸アイ・シー・オール』誌でタウトの著作『宇宙建築師』を胡訳紹介している。

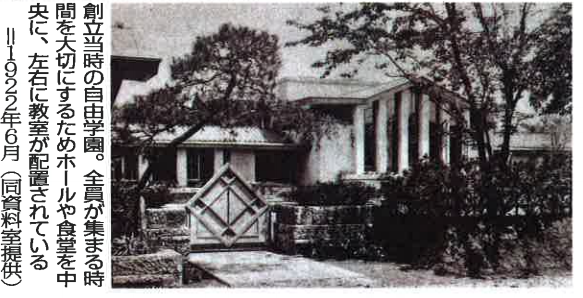

▶︎自由学園

自由学園は、1921年に羽仁士三・もと子夫妻によって、キリスト教を基調に、効率的な家事労働などを身につけさせる新しい女子教育を目指す女学校として創立された。夫妻はともに、かつて報知新聞社に勤めていたが、1903年に雑誌『家庭之友』(のちに『婦人之友』と改撃を創刊、もと子の創棄になる家計簿が人気を得る。

また、卒業生である山室光子、今井和子が∃−ロッパに留学して、チェコスロバキア国立工芸学校およぴバウハウスでデザイン教育を受け、その成果をもとに1932年に自由学園工芸研究所を創設した(文中に「羽仁光子、今井両氏」とあるのは誤りと思われる)。

▶︎ミラテス

井上房一郎のもとで制作された工芸品を販売する店舗として、まず軽井沢に1933年7月20日に開店した。35年2月12日、東京・銀座に2店舗目が開店。銀座店はタウトが内装を設計し、看板もタウトの筆になるものだった。タウトのデザインした工芸品を販売し、竹の電気スタンド、木製伸縮自在本立てなどがヒット商品となった。いずれも高価だったため、購入者は外国人や一部の裕福な人々に限られた。戦禍のあおりを受けて、43年10月、廃店となった。

こうした井上さんの仕事に興味を持ってこれを支援しょうとした人々は東京にも多く、バウハウスから帰った山脇巌夫妻、絣(かすり)やホームスパンの研究普及を独自に考えていた蜂須賀年子夫人、銀座に「新建築工芸学院」を作り日本での「小バウハウス」を志していた川喜田煉七郎氏、自由学園で工芸部を作るべくドイツから帰って動き始めていた羽仁光子、今井両氏。皆、井上さんを中心とする綜合的な工芸運動に強い共鳴を示した。その頃、工芸といえば帝展のものだけであったことに反対して、生活に密着した+具の工芸を生み出すことに一致した動きを見せ始めていた。

川喜田煉七郎氏は高崎をマクダブルクにタウトによるたとえ、つまり井上さんをマクデブルクのタウトにたとえ、自由学園の羽仁、今井両氏は高崎をグッサウにたとえ、つまり井上さんをグロピウスに見立てるという風であった。

タウ卜が高崎に来ることになったのは、このような高崎が認められていたからであって、それでなければ井上さんが資産家の子だという理由だけで押しっけられる筈はない。タウトはドイツ工作連盟の会員でもあり、工芸運動の指導者として考えるのも必然である。けれども高崎の工芸の仕事はすべて発足後間もないいわば建設途上のもので、タウトを迎えた昭和九年(1934年)八月には、どの部門も自立する力はなく、ましてドイツで一流の教授の報酬を負担できるほどの経済力もない。それは井上さんが個人で負担する以外になかった。報酬どころか、試作費も捻出できなかった。県の公的機関である工業試験場を利用しょうとしたが、県金庫に入った金は出せない規則があり、一度作って金がなくなるとそれで終りになる。

それで「ミラテス」という工芸店で販売して試作費を生み出そうとしたものであるが、当時の生活水準に適正な商品を生むことほ困難だったから、常に赤字続きで資金難であった。

▶︎発想力と協同者

私が担当した試作品に、予算を限定して作らせたものはない。始めからそんなことを求めたら手を出すものはいない。たとえば評判のよかった一本の竹を割って編んで作った電気スタンドなどでも、東京で黒田道太郎氏という竹工にたのんで作りようやく形をまとめたものであるが、タウトのデザインのままで作られたものではない。タウトの命ずるまま製図する学生のような仕事では、実現できない。竹の技術を知らずに描いたでたらめなところがあるためで、何を作ろうとしているのか理解して職人に説明しなくてはならない。一本の竹を割って作る案がある。竹はいくら長くても同じ太さの、鉄のパイプであるかのような錯覚があったのだろうが、そんな竹ほ現実にはない。しかしそう見えるよぅに作ったので、タウトも満足し、見る人も賞賛した。

こうした点ではタウトをほめる人にも思いちがいがある。不思議に感じられるだろうが、タウトは簡単な構造や、力学的な意味で幼稚な誤りを犯すことがあったと、上野伊三郎氏もはっきり書いている。タウトの設計したものに蚊帳をつる柱の案がある。蚊帳のつり紐は建築の柱や長押などにつなぐのが通常だが、それを独立した柱を造って立て、それに蚊帳をつるすならば自由にどこにでも蚊帳を移動できるという案である。

「今までそういうものが無かったのがおかしい」といってタウトとしては得意の計画だった。柱に象牙のかぎ形をつけ、下に丸い台をつけたものを立てて蚊帳のつり手をかける。すると柱は倒れてしまう。鉄筋計算の基本になるラーメン構造がタウトにわからない筈はないと思うのだけれども柱が一方からの張力だけを受けるなら、この柱は固定しなければ倒れるのが当然である。こんな簡単なことが反対してもわからない。これはとうとう立派な栃の木の柱と丸くロクロで作った大きな台座、その上この台座を重くするために鋳物の重りまでつけて試作品を作った。勿論それでも蚊帳をつったら柱は倒れてしまう。重りをつけ持ちあげられない程の重量にしても、これほだめである。やむなくタウトはあきらめてくれた。この試作費を現在の金で考えたら三十万か四十万位にはなるだろう。

象牙を作ってもそれが柱から抜けてしまわぬようにする為にどうすればよいか、そんな細部は私が考え、蚊帳をつってもぬけないように作ることができた。思い出に今もそれを持っているが使い道はない。こうした意味でのタウトの短所のようなことはあまり語られてもいないし、タウ:卜自身の書き残したこともない。

何故こうした簡単なことが誤られるかといえば、ドイツに於てのタウトには常に、タウ卜の発想力をささえ、理解をもってそれに効果的な発揮、表現を導く有力な協同者があったからだろうと思う。おそらくそれはフランツ・ホフマンだったのだろうと思う。一九〇九年以来の協力者であり、ベルリンの設計事務所はタウト・ホフマン事務所であり、タウトはその設立を記念する日八月一日に高崎に来り、去る年昭和十一年八月一日には二十七年前のよき結びつきを振り返り感動をべルリンに書き送っている。

タウトがその自由な能力を伸ばし得たのは、ホフマンの協力があったためで、タウ卜のみでは能力を発揮し難いと見てもよいのかと思う。

高崎での仕事には、その完成作品に「タウト・井上」という、特別に作ったデザインの刻印を押してこれを証することにしていた。

ここにタウトの考え方、発想、デザインについては「タウト」、質と製造責任については「井上」という協力関係を期待する気持ちが表れている。

つまり日本の工芸品についての「タウト・ホフマン」という関係は「タウト・井上」と考えたかったのだと思う。

▶︎日本での建築作品について

タウトは、日本で建築作品をつくることを熱望していたが、着工に至ったのは2件のみであった。「建築家の休日」とは日記に記された「私はもう長いこと建築の仕事をしていない・・・まさに『建築家の休日』である」に由来する。

1933年10月には、大阪電気軌道の事業として「生駒山の小都市計画」が持ち上がった。日本インターナショナル建築会の中尾保の伸介によるもので、奈良県生駒山近くの丘の上にある遊園地に併設してホテルや別荘群を造成する計画である。実現すれば、ドイツ時代より抱いていたアルプス建築思想を具現化できるため、タウトは張り切って設計に臨んだが、中止が告げられ大いに落胆した。

35年3月には、東京・等々力に計画されたジードルング(集合住宅)と川崎部を設計するが、実現しなかった。

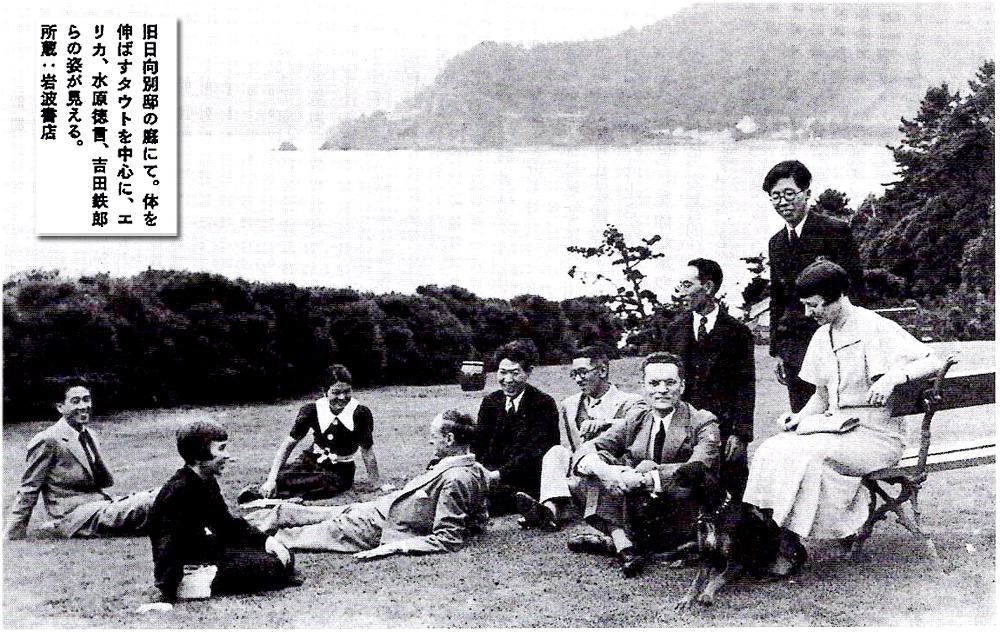

翌4月に日本に残る唯一の建築作品である日向別邸の地下室設計の依頼があった。建物全体の設計ではなかったが、同年7月から9月まで神奈川県熱海の現地近くに用意された民家に移り住んで、熱心に取り組んだ。設計には吉田鉄郎が協力し.水原が監理として奔走した。壁粧に高崎の絹織物を使い、竹の意匠には本文にも名の出てくる竹工、黒田道太郎を起用するなど、高崎での工芸指導の経験が生かされた。36年9月、タウト離日の直前に完成した。

そして同年5月に実業家大倉和親より久米権九郎に依頼された東京麻布の自宅の設計に協力、ファサードを修正した。構造が出来上がってから関係することになったので、タウト自身にとって不満の残る仕上がりとなった。現存しない。

このほか、正式な依頼ではないが、少林山達磨寺大講堂の改造計画もあった。少林山に住み始めて2カ月後の1934年10月に設計したこのの大講堂は禅道場として1927年に完成したが、タウトの指導を受けていた蔵田周忠(くらた ちかただ、1895年2月26日 – 1966年3月7日)門下の学生たちや工芸試験場の俵田郁彦らが漂泊まりし、製図机を並べる仕事場となっていた。「設計室というよリタウト教場のような性格を持って青年達を教え導いたところ」と水原は記している。

講堂は畳敷の道場だったため、採光のための開口部が低かった。そこで、製図台上にも光が届くよう、庇上に採光の欄間を作る改造計画が進められた。

その後の講堂を校舎とする「タウト学校」設立の案が持ち上がり、12月にはタウトが、基本理念を盛り込んだ「少林山建築工芸学校案」を書いている。しかしこれも、実現しなかった。

35年3月14日、少林山にて川崎歴と大倉邸を設計している時の日記には「このところ数日は、建築家として仕事に打込んでいる、まるで甑酎しているみたいだ」とあり、タウトが建築家としての仕事をどれほど熱望していたかが窺える。

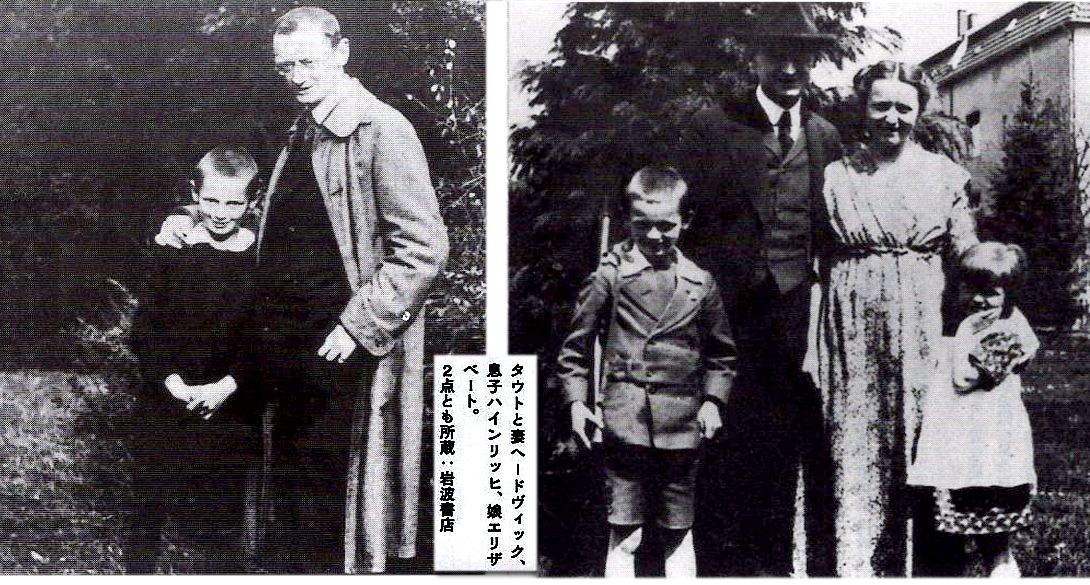

▶︎タウトの家族関係について

1906年、タウトは26歳のとき、ヘードヴィツタ・ヴオルガストと結婚した。へードヴィツタはタウトがよく訪れたベルリン郊外のコリーンという村にあった領冶屋兼旅館の娘だった。コリーンには当時若い芸術家が集まっており、その活発な雰囲気は青年タウトに大きな刺激を与えた。

ふたりの間には.長男ハインリッヒ、長女エリザベートがいた。タウトが去ってからは、収入が断たれただけでなく反政府活動の疑いから罰則として重税を課せられ、精神的にも物質的にも苦労を重ねた。子どもたちは、ヘードヴィックの姉と結婚していたタウトの弟、マックス夫妻に育てられた。

日本に同行したエリカ・ヴィティヒは、タウトのかつての部下であり、1916年より同棲していた。ふたりの間には娘クラリッサがあった。ダーレビッツの自邸でふたりは、クラリッサとエリカの連れ子エンミと共に暮らした。

来日した際、日本の関係者のなかには、エリカが正妻でないことを知っていた者もあったが、タウト夫人として過した。水原は別の文章で、正式な妻でないとは当時は想像もせず、タウトの死後に事実を知ってショックを受けたと記している。当初、短期間日本に滞在した後、アメリカへ渡るつもりだったふたりにアメリカのビザが下りなかったのは、正式の夫婦でなかったことが一因ともいわれている。 滞日中、エリカは優秀な秘書として、英語があまり得意でないタウトの通訳を務め、口述筆記も行った。タウトのエネルギッシュな著述活動にエリカの果たした役割は大きい。エリカはトルコでタウトが亡くなった後、タウトの遺品やデスマスクを携えて来日した。アルバムや書簡、原稿類などの資料が日本に残っているのは、エリカのお陰である。

▶︎孤高のタウト

.jpg)

.jpg)