■抽象画を描くには

■抽象画を描くには

▶︎はじめに

絵画の歴史において具象から抽象へと移行して来たのが今までの流れであるが、抽象と具象と同時にやらせる、そして具象に戻ってみる、といった歴史の流れの逆のやり方があってもいいのではないかと思っている。

それは決して具象画をおろそかにするものではない。具象の弱さは必ず抽象にもあらわれる。しかし抽象が良くなれば、それは具象にも反映されるというのが私の持論である。学校の授業でも具象、抽象を同時に学ばせてみてはと思っている。

抽象をやることによって形からの呪縛から解き放たれば、より自由で伸びやかな具象が描ける。

それから誤解しないでほしいのだが、この本が正しい抽象画の描き方であるということではない。これは早く抽象画に近づくための一つの提案方法にすぎない。描く人の数だけその方法論はあると思っている。

▶︎「絵画視点の考え方 手で考える」

「抽象はむずかしくない」。抽象というと、解らないという言葉が返ってくることが多い。しかし視点を変えれば日常生活の中に抽象的なものはいくらでもある。スカーフの柄だって充分抽象的だし、皆生活の中に溶け込んでいれば好きか嫌いかだけで何の抵抗もなく受け入れている。いちいち理屈をつける人はいないと思う。音楽の一つの音だけ取り上げて、とやかくいう人がいないのと同じで、音のハーモニーやリズム、旋律の美しさを純粋に楽しめれば十分である。抽象画も音楽と同じで感じるか、感じないかだけでいい。ことさら言葉探しをしない方が良い。

日本人は焼き物の粕薬(わぐすり)の色の美しさを、「景色が美しい。」という表現をする。人は形にならない風景をそこに感じ取っているからだ。

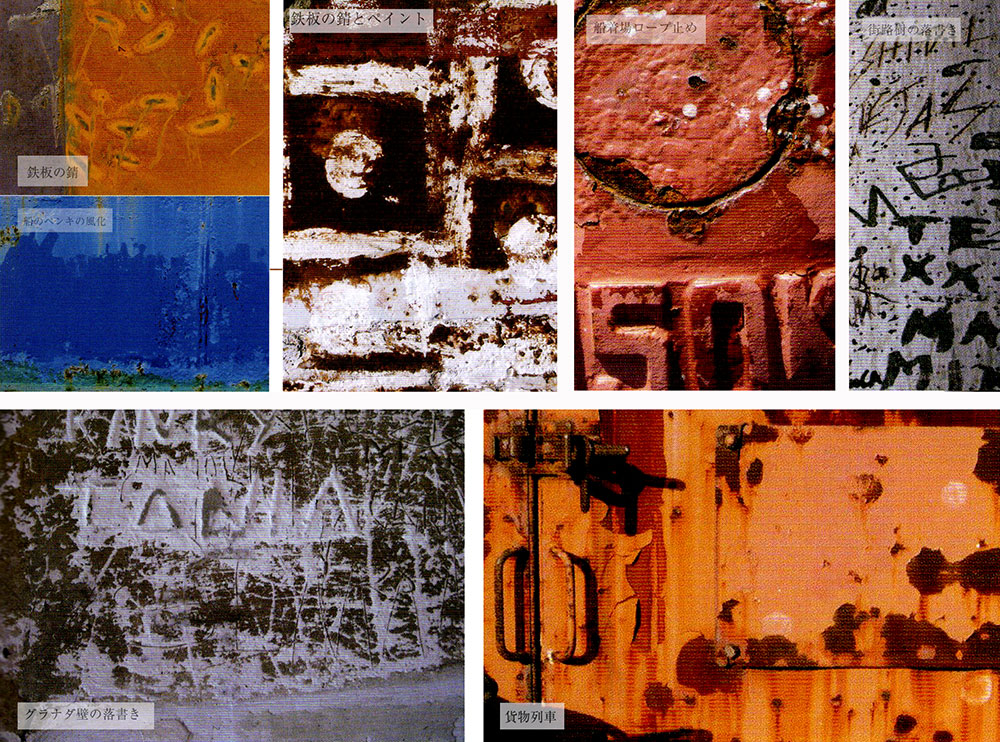

日常風景の中に抽象的な美しさはいくらでも潜んでいる。大切なのはそのことに気付くかどうかということだけだと思う。ここにはそのことに気付くヒントがたくさん散りばめられている。ちょっと意識するだけで、視点が変わり、いろんな物が見えてくる。そしてその時決して言葉で意味づけせず、ありのままを受け入れる。そうして見えてくると、言葉は後からついてくる。次に続く写真は、私には美しい抽象画のようにみえるものばかりである。

「街で拾った抽象画」

「街で拾った抽象画」

「街で拾った抽象画」

「抽象的に見えるもの」

「子供の感性に学ぼう」

かつて絵画という言葉すらなかった太古の時代、動物の足跡や爪跡の痕跡等が生活の情報であっただろう。それが後に大地というキャンバスに人間の表現の手段としての痕跡が形をなしていったであろうと想像する。最初の線はあいまいな形の不確実なものであったろうし、それは幼児のかきなぐりに似ていたであろうと思う。そしてやがて子供が形を習得して確立していったように太古の人も言葉と形を確立していった。幼子の描いたものに太古の人が描いたのと同じ共通の力強さを感じるのは私だけではないだろう。子供は息をし食事をするように絵を描くから美しい。かつてはあなたもクレヨンを握りしめ手を動かした頃の感触を思い出し、白い紙の上が自分の世界に染まっていく時の感動を今一度再現してみよう。

■「絵画視点の変え方・・・手で考える

▶︎「色」

すべての色は美しい。しかしその色の組み合わせ、関係において美しく見えたり汚く見えたりする。すべては相対関係で成り立つ。そして使う例のありようによって違ってくる。だから色自体にオリジナリティーがあるのではなく、あくまで使う側のありようによって生じるものである。

ドナ・ウイリアム著『自閉症だったわたし』の言葉で「最後はとうとう白と黒だけの絵しか描かなくなった。それは世界に対する私の見方に似ていた。だがそれ以上に白黒の絵は安全な絵でもあったのだ。白と黒だけなら対象を表しても感性は表さないからである。色彩こそ感情を表すものなのだ。」彼女は自分の感情を隠す為にあえて白黒だけで絵を描いていた。白黒の中にすべての色を包括させて表現しようとする東洋の水墨画の考え方とは逆であるのだが。いずれにしても色彩は感覚的なもの、怒りや優しさ、意志までも表にする。ロシアの映画監督アレクサンドル・ソクーロフはぼんやり見ていたら白黒映画としか気が付かないようなカラー映像を作り出す。それは日本の墨絵の世界に通ずる。

※注:ドナ・ウイリアム著「閉症だったわたし』河野万里子訳 新潮社より一部引用

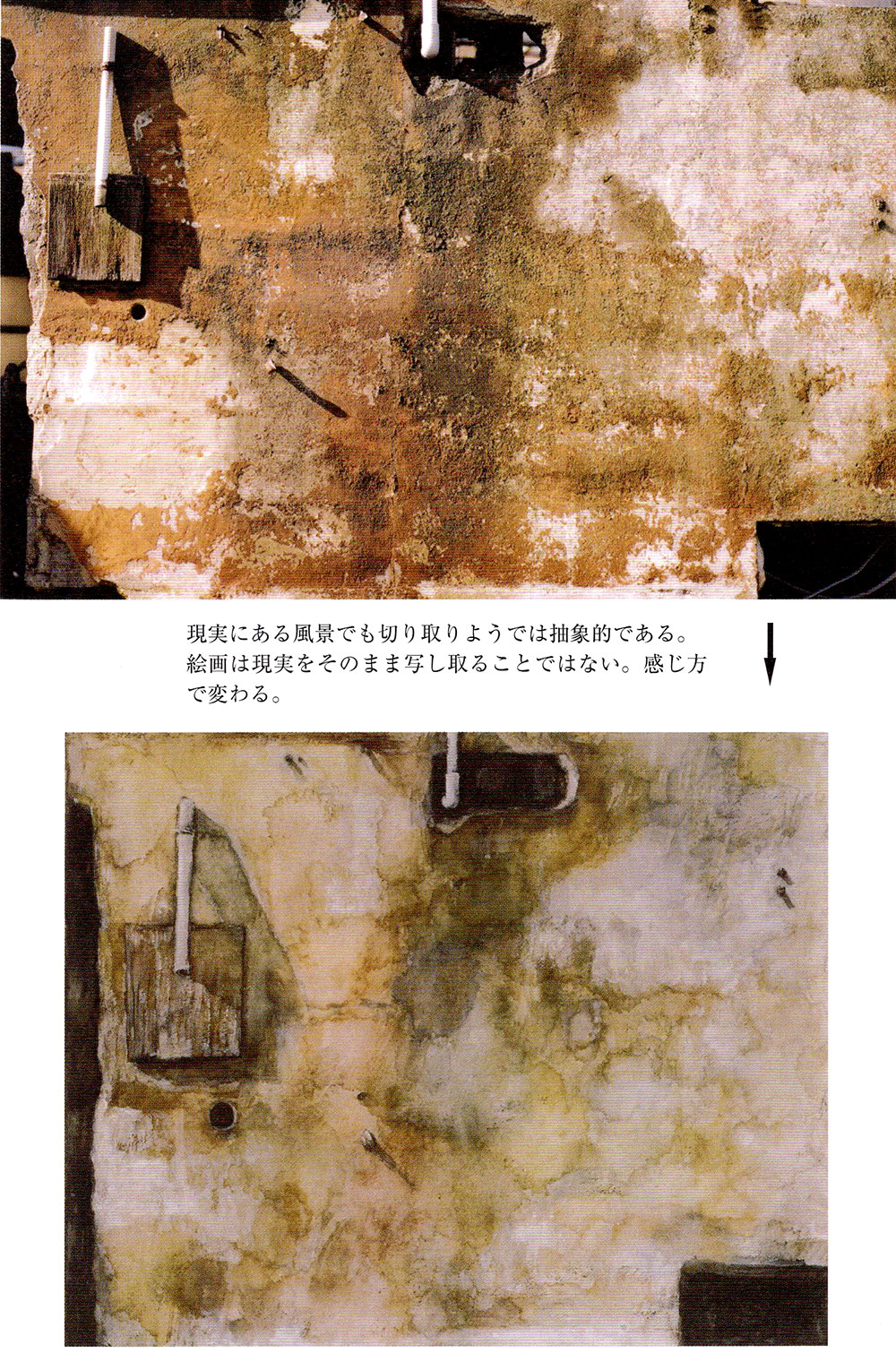

下の写真が美しいと感じるか汚いと感じるかはその人の色彩感覚に委ねられる。美しさの基準は個人差があり、帥が色を使う側の個性として反映される0これはカラー写真です。(筆者撮影)

▶︎「ダンボールで表現」

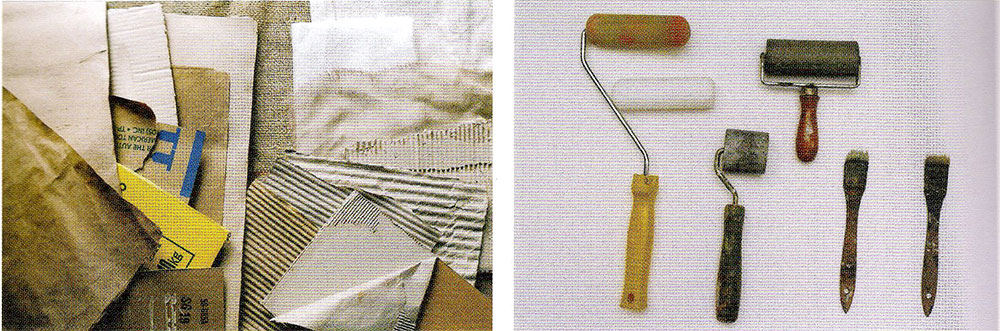

いろいろなダンボールを剥がして全紙の画用紙に貼り付けてコラージュする。ダンボールの質にもいろいろなものがあり色も違って面白いし、文字も絵の一部としてレイアウトする。一部新聞を粘り付けてもいい。手でダンボールを剥がすと破れやすいが、むしろその方がその時のざらついた感じの風合いがいい。綺麗に剥がしたい時は水で濡らして剥がすと破れずにすむが同じ質感になる。その両方を使い分けるといい。ここでは一切着彩はしない。ダンボールの中の波打った部分も使用する。矢印に切ったものを作品として切り取ることを意識して貼り付ける。後に部分的に紙やすりで削って風化した感じを出したりする。削るという行為は引き算している行為に見えて、実は結果は描く行為と同じで足し算している行為になる。過ぎ去った時が元に戻らないように、絵を描く上で消すという行為は無いと思っていい。常に行為の積み重ねの上に成り立つから。

ここで伝えたいのは、油性と水性絵の具の併用以外は基本的にやっていけないことはなにもないということ。ミクストメディア<混合技法>で描く。切ったり貼ったり剥がしたり、引っ掻いたり何をやってもいい。失敗なんてない。むしろ失敗と思っていたことがとんでもない成功に逆転したりする。どんな失敗もプラスに変えられる応用力がつく。

▶︎技法「一歩進めて」

全紙の画用紙にダンボール、麻布、新聞をコラージュする。接着は澱粉糊と木工用ボンドを半々に混ぜ水で薄めて使用。刷毛でしっかり塗りアイロンをかけて接着させる。糊が付いてないと影ができ黒い線となって邪魔をする。絵の具はアクリルガッシュ使用。ジュッソは使用しない。はじめ濃いめの絵の具で塗りよく乾かす。その時新聞は透けて見えるように残す。その後擦り切れた筆とローラーを使って明るい色をごく薄くしてサッと塗っておわり。

▶︎「日本人の抽象性」・・・「日本人の抽象性」シンプルと簡単

シンプルということは簡単ということではない。一つのことを深く煮詰めて余計な物を削ぎ落とした物であり、決してそれは飽きることのない深いものでなければならない。簡単なものはすぐ飽きがきてしまう。

日本文化の茶の湯、華道、短歌や俳句は引き算の芸術だと思う。これ以上引けないぎりぎりの引き算から生まれたシンプルなものである。それゆえに一番大切な個の本質が浮き彫りになる。しかしそのシンプルさゆえに素気なく見えたりもする。それは鑑賞する側の力量にも関係する。シンプルさが鑑賞する側に想像力を入り込ませる余地を残す。

芭蕉の句は具体的でシンプルな言葉の真に深い宗教性と哲学まで感じさせてしまう。山頭火の句は自然の中に自分を対略させた言葉で小さな生命に対する慈しみと孤独感が湊み出ている。そして言葉は常に簡潔で具体的である。

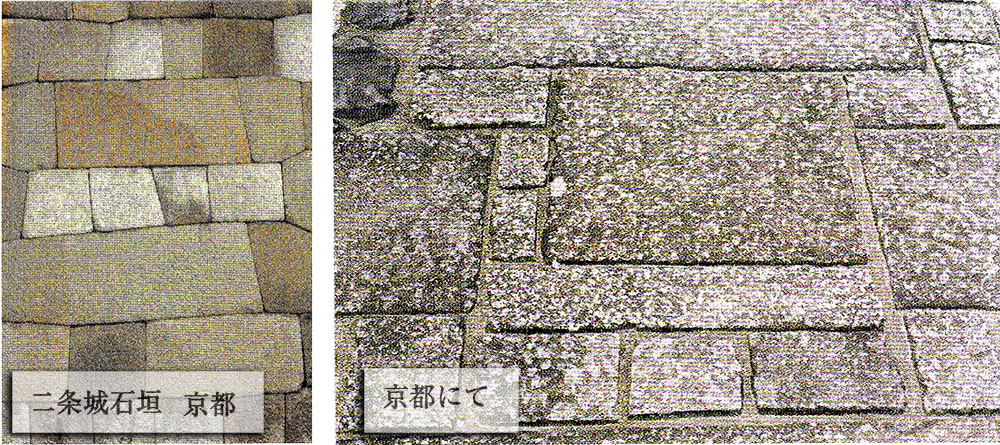

視覚表現の中にも日本人の抽象的感性のすぐれたものは数多くある。例えば平安神宮の庭園の他の中の渡り石「臥龍橋」と名付けて龍をかたどったとされるものがある。その形は丸と長方形のシンプルな組み合わせだけで実に抽象的で美しい。また竜安寺の石庭の枯山水もその抽象的美しさは比類がない。水墨画のいかに描かず空間を表現できるかという引き算は余白の美学といえる。能の世界もしかりである。そして見えているのに、見えていないと切り捨てる歌舞伎や人形浄瑠璃の黒衣で象徴される独特な美意識の共有制はどこから来ているのであろうか。

このように我々日本人の感性の中では空間意識が西欧的合理性を越えた抽象的感性の豊かさを共有できる能力を持ち合わせている。だから抽象をことさら西欧的な理論で理解しない方が我々日本人には見えてくるものが沢山ある。理論が先にあるのではなく、自分にとっての形がより確かなものとして認識できた時には言葉も見つかる。手を動かすことによって言葉は後からついてくる。

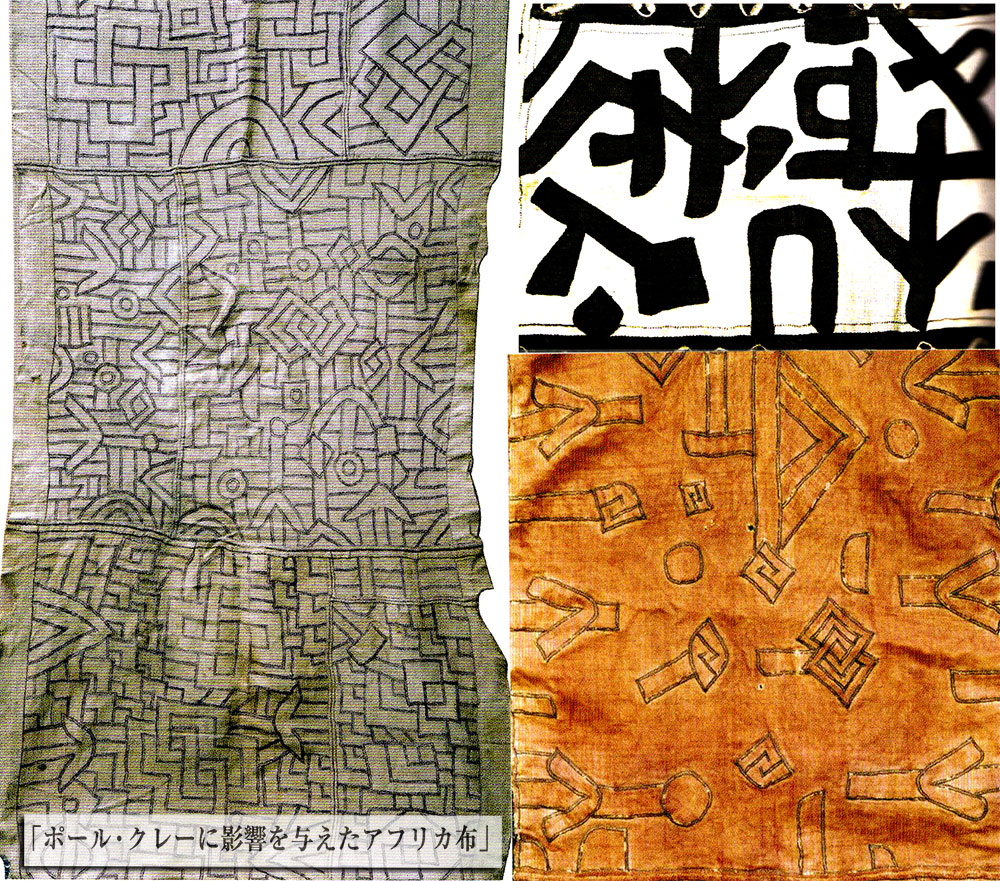

▶︎「ポール・クレーに影響を与えたアフリカの布」

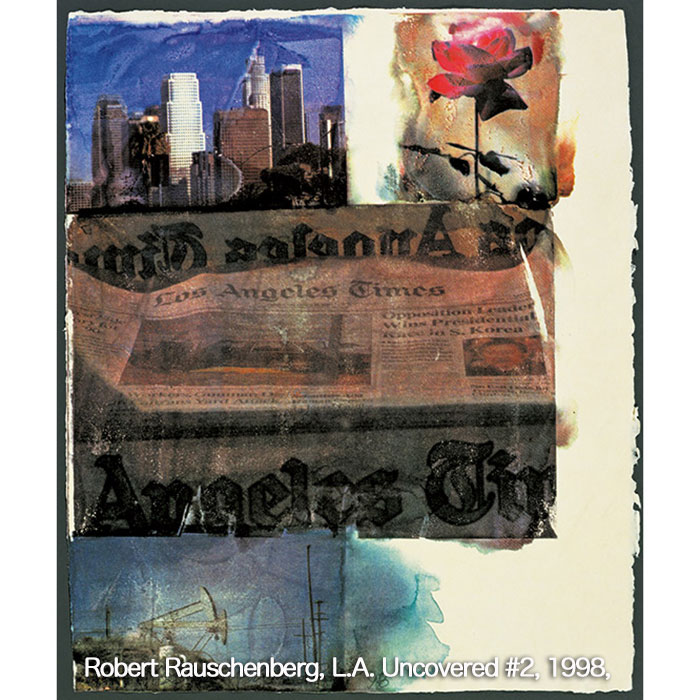

下はクレーの作品とアフリカのクバ族の腰巻の布の一部。クレーはクバ族の布の持つシンプルな美しさに魅せられ、影響された作品を多くのこしている。ヨーロッパの近代作家でアフリカの布や面の力強い抽象性に魅せられた人は多い。マチスや ピカソも同様であり、彼らの沢山のコレクションがそれを証明している。勿論現代作家にも今なお多大な影響を与え続けている。私達も彼らに習ってそのエッセンスを盗んで描いてみよう。

▶︎「布を使った表現」

1枚の布との出会いから 京都東寺の蚤の市で手に入れたボロボロの1枚のザブトンカバー。よくぞここまで継ぎ接ぎだらけの布を捨てないで残しておいたものだ。「もったいない」の手本のような品を手にいれたのがきっかけで次ページの作品が出来る。表は色越せているが裏返すと藍染の色も鮮やかに残っている。(下左の写真)その風合いが美しいのでそれを生かすように考えて作品にしてみる。

▶️「発見から、より確かなものへ」

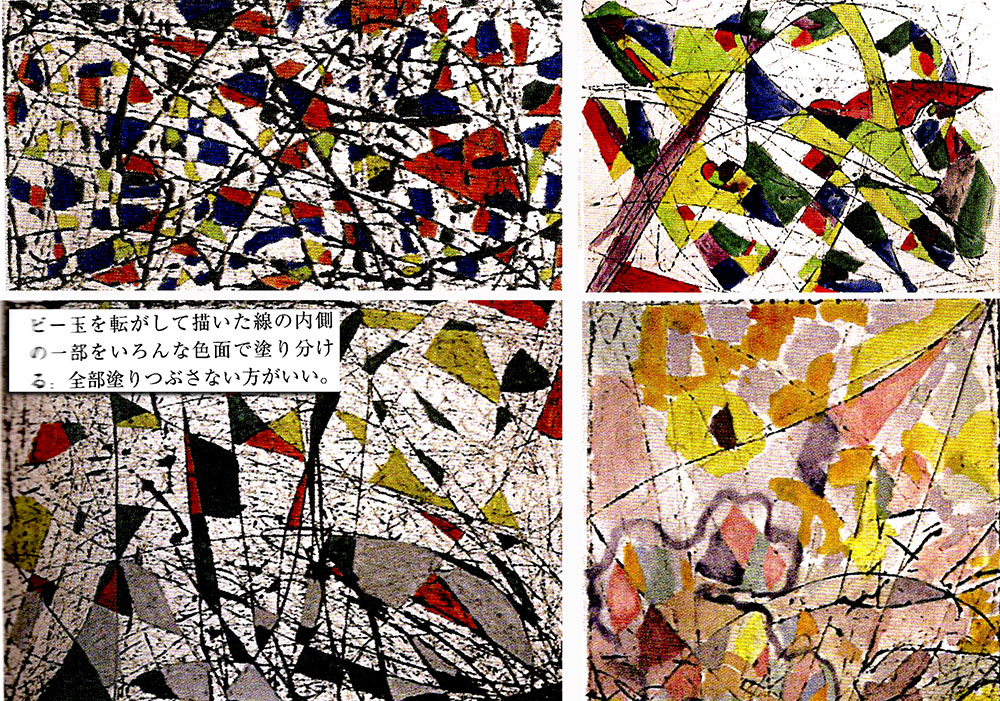

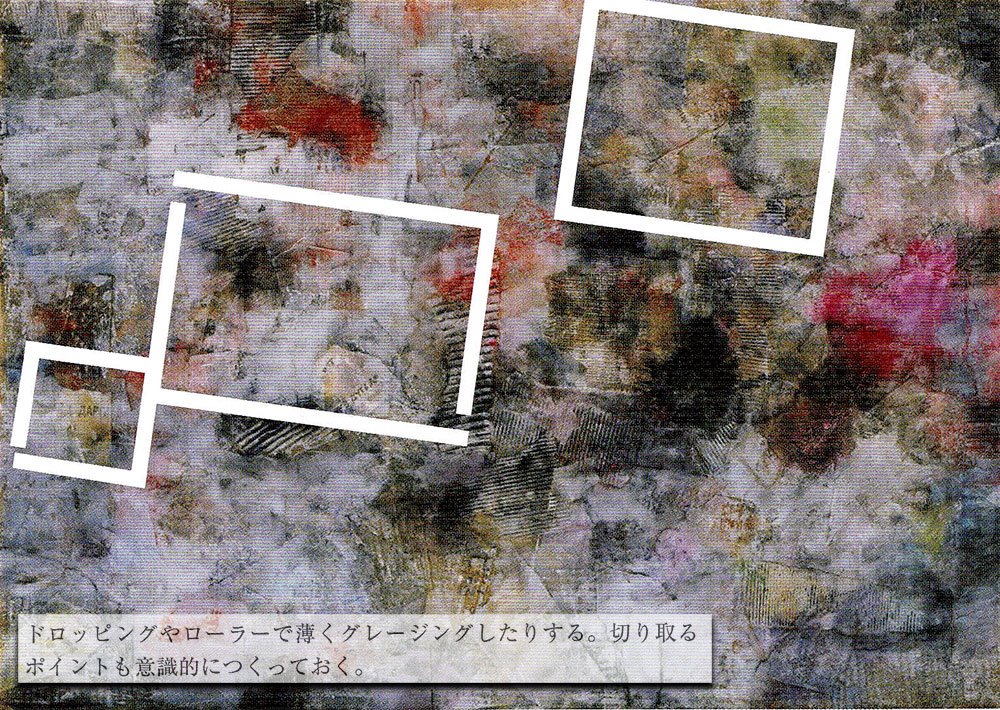

子供のように描く感触や色に戯れ、無心に楽しめることが一番。しかしこれを好きなところを切り取るとなると急に意識的になり、どこをどう切り取ったら良いのやらと考え込んでしまぅ人がいると思う。切り取る時のポイントは欲張りすぎないこと。欲張っていろいろな要素を1つの画面に入れすぎると、どこが1番見せたいところなのかが見る人に伝わらず焦点がぼやけてしまう。見せたいところを1つに放り込むこと。最初は大きく切り取った方が良いのだが、それが出来ない人は画用紙に小窓を開けた物を描いた上に置き、そこから偶然の発見を楽しむといい。

とにかく頭で考え過ぎず手で考えることが肝心である。手を動かし自分の直感を信じ感性に身をまかせるのが自分自身の方向を確かな物にするいちばんの早道だ。切り取った物はA4のコピー用掛こ貼りファイル帳に入れる。大きく長めに切り取った物がぁればそれを表紙に1冊限りのオリジナル画集にするのもいい。1週間集中してやればファイル帳1冊とミニ画集くらいはすぐ出来る。しかしここで楽しかったで終わってしまえば収穫は半分以下。むしろ大切なのはこれから先。出来たファイル帳や自作画集を繰り返し眺め客観的に考察することが描いた以上に大切。なぜこれを良しとして切り取ったのかを細かく注意深く観察する。

回を重ねると最初に選んだものと後で切り取ったものとで違ってきている自分に気付く。そこで今度は好きなものを1枚選んで少し大きく意識的にそれを描いて見る。その時大切なのはそのまま拡大コピーすることではない。そっくりそのまま写そうとすると、ほとんど思うようにいかず苦痛の方が多くなる。それよりもその中のエッセンスを大事にして新しい気持ちで描く方がうまくいく。もちろん絵の具の重ねの効果や下地の生かし方、色や形の面積比やそのリズム感やハーモニー、明暗や強弱、構成を考察する。

絵を描くとはおよそ音楽表現で使われる言葉がそのままあてはまる。この中で最も小さいもので全献の約四百分の一の大きさである。これはまぎれもなく自分で描いたものではあるが、まだ偶然の範中内である。これを意識的に縦横を倍の大きさに描くことはさほど難しくない。手を動かしさえすればそれはいっきに四百分の一の偶然が百分の一の必然に変わる。これを繰り返せばいつしか百パーセント自分自身のオリジナルな作品が確実に出来上がることになる。

発見は新たな自分との出会いであり、その出会いは自分自身の内側に準備されているものだと私は思う。それを意識して手を動かすだけでいい。

■参考作品群

▶︎クルト・シュビッタース(ドイツ)

メルツは「心理学的コラージュ」とも呼ばれていた。その作品の多くはシュヴィッタースが生活の中で偶然見つけた書物や物品の端切れ(found object, ファウンド・オブジェ)が使われ、彼自身を取り囲む世界の美的感覚を首尾一貫させようという意図により作られていた。こうしたコラージュは、当時の出来事に対するウィットに富んだほのめかしになることもあった

Opened by Customs 1937-8 Kurt Schwitters 1887-1948 Purchased 1958 http://www.tate.org.uk/art/work/T00214