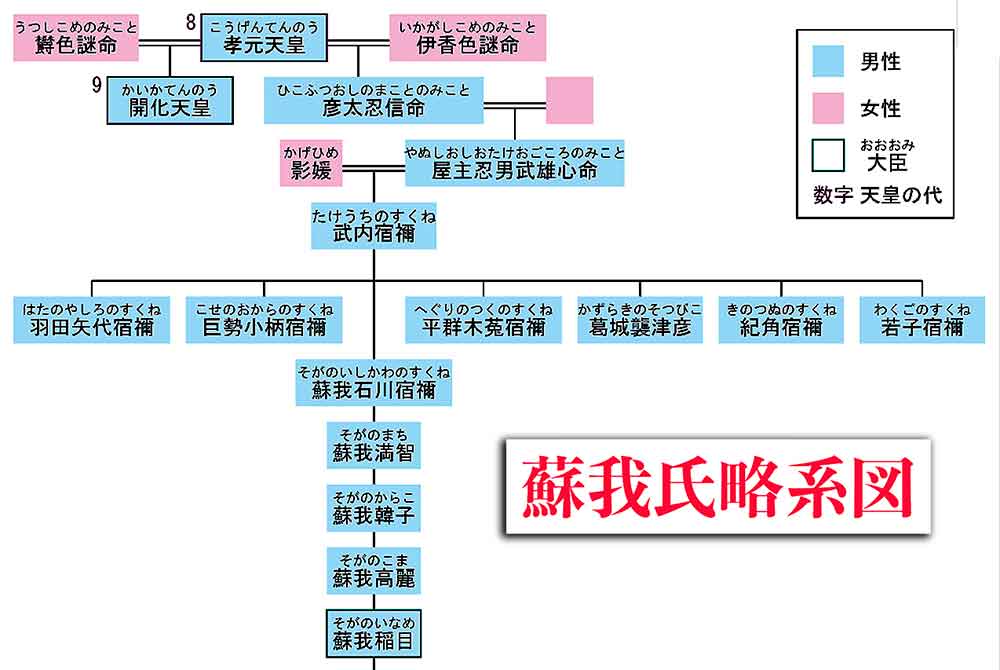

■ 蘇我氏渡来人説

▶︎「蘇我氏渡来人説」を検証する

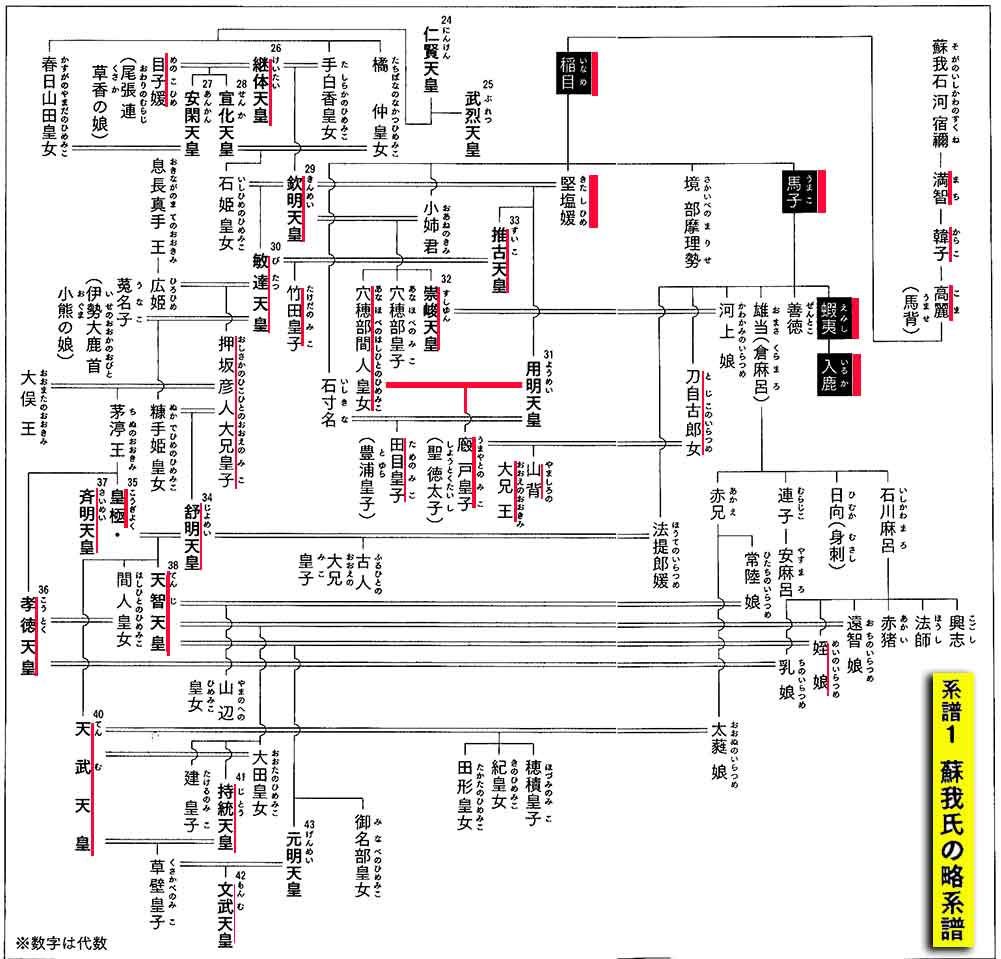

蘇我氏の前史が明瞭でないこともあって、蘇我満智(麻智)宿禰に関わり、蘇我氏は渡来人出身であるという主張がある。この蘇我氏渡来人出自説は、蘇我氏に関する理解への影響も少なくないので、ここで検討しておこう。

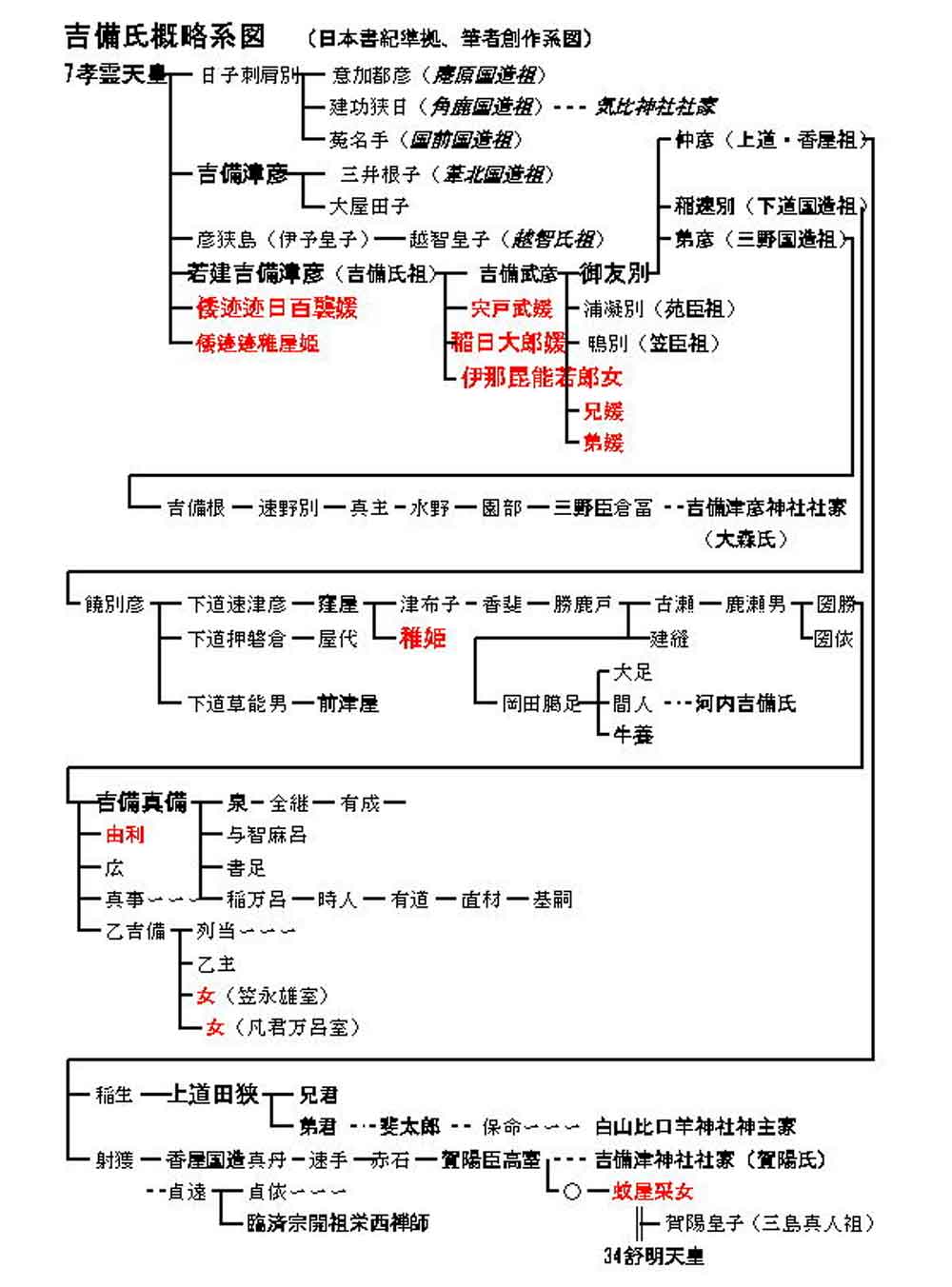

それは、つとに奈良女子大学教授(1977年時は京都府立大学教授。以下、肩書きは発表当時)・門脇禎二(かどわきていじ)氏の説くところであり、次の応神天皇紀25年条などを拠り所とする (門脇1971・1977)。

百済の直支(とき)王みまかりぬ。即ち、子久爾辛(くにん)、立ちて王(こきし)となる。王年幼(としわか)し。木満致(もくまんち)国政(まつりごと)を執(と)る。王の母(いろは)とあいたわけて、多(さわ)に無礼(いやなきわざ)す。天皇、聞(きこ)しめして召す。

倭国と関係深い「百済の直文王が亡くなり、子の久爾辛王が即位した。しかし、王が幼年であったので木満致が国政を執り、王母と淫(みだ)らな関係になり、多くの無礼をはたらいた。応神天皇が、それを聞いて召された」という。

さらに、同記事の註に引く『百済記』には、次のようにある。

百済記に云わく、木満致は、是木羅斤資、新羅を討ちし時に、其の国の婦をまきて、生む所なり。其の父(かぞ)の功(いたわり)を以て、任那に専(たくめ)なり。我が国に来入(まいきい)りて、貴国(かしこきくに)に往還(かよ)う。制(のり)を天朝(みかど)に承(うけたまわ)りて、我が国の政を執る。権重(いきおい)、世に当れり。然るを天朝、其の暴(あしき)を聞しめして召すという。

「木満致は、百済の木羅斤資(もくらこんし)が新羅を討伐した際に新羅の女性を妻として、生まれた。父の功績を理由に、任那(倭国と連携関係にあった)で思うままに権力を振るった。彼がわが百済にやって来て、貴国(倭国)に往還した。天皇の命令を受けているとして、百済の政務を執った。権勢はまさに君主であったが、天朝(倭国王権〉がその横暴寧ア」とを聞かれて、召致された」という。

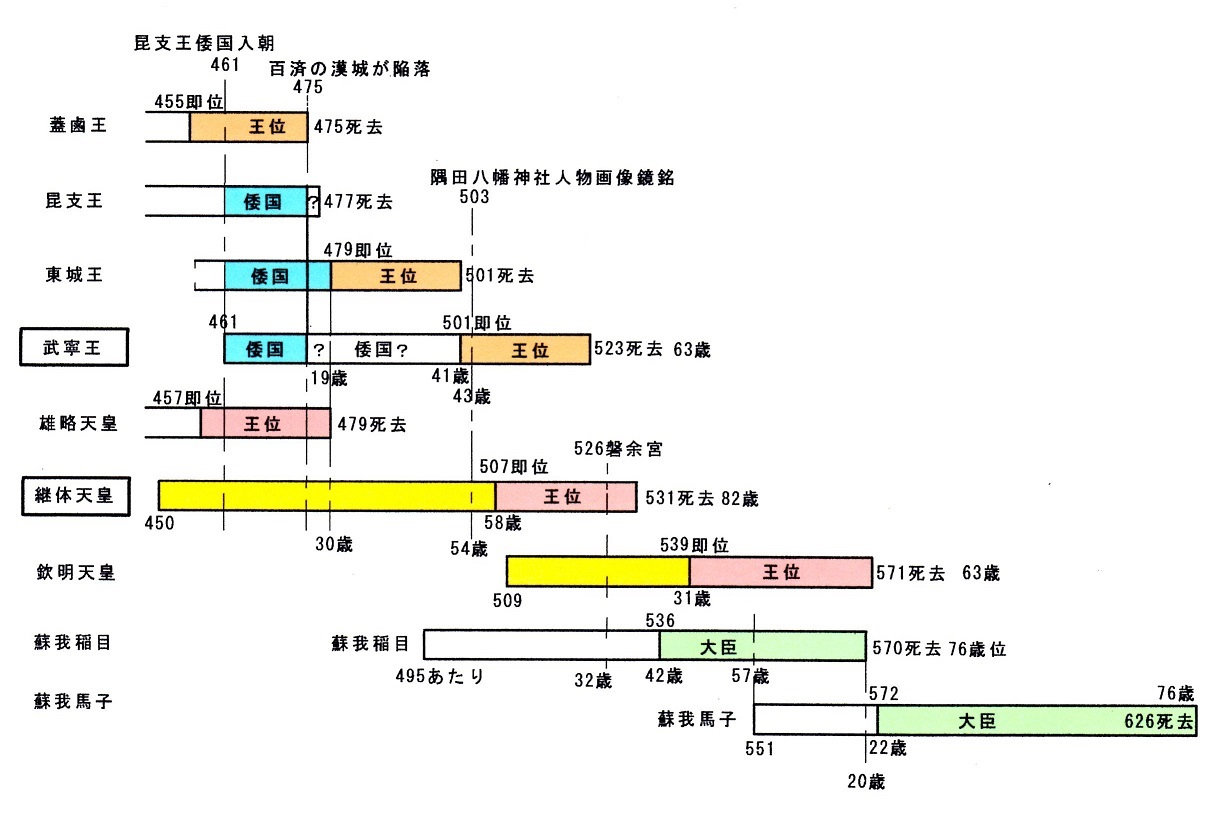

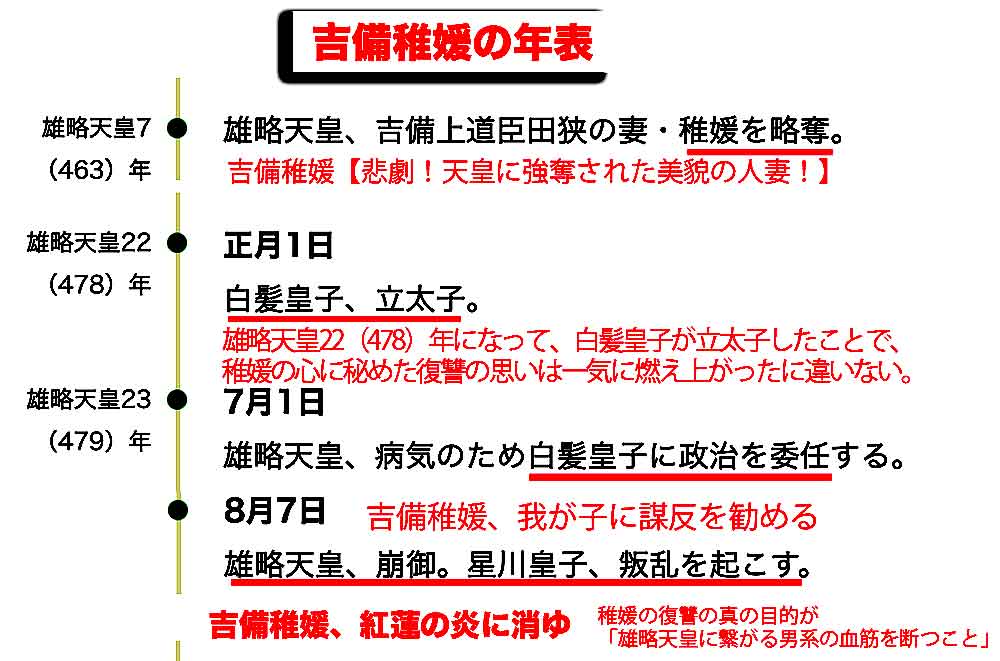

門脇禎二氏は、ここにみえる木満致は蘇我満智と名が同じであるから、同一人物である可能性が高い、とする。その上で、1145年に高麗の金富拭が撰述した高句麗・百済・新羅の歴史書、『三国史記』百済本紀の蓋歯(こうろ)王21(475)年条に、高句麗・長寿王からの攻撃が身近に迫るなか、百済・蓋歯王が子(雄略天皇紀には母弟とある)の文周王(もんす・汶洲王)に語ったという次の記事(口語訳)に着目している。

吾が社稜(くに)のために死ぬのは当然であるが、汝が此に在りて倶に死ぬのは無益であ る。難を避けて国系(くに)を続いでほしい、といった。それにより、文周王が木劦満致(もくらまんち)・祖禰解桀取(そみけつしゅ)とともに南へ行った。

このことから、百済の文周王と木劦満致は倭国に行った、と解している。

さらに、応神天皇紀25年を干支三運(かんし・180年)繰り下げると474年になり、『三国史記』ともほぼ整合するから、応神天皇紀25年条の木満致は、『三国史記』百済本紀蓋歯王21年条の木劦(木劦)満致にあてることができると説く。

要するに、百済で失脚した木満致=木劦満致が倭国に来て蘇我満智(まち・蘇我氏の祖となった)になった、と主張している。

これは一見、説得的にみえる。しかし、『紀』のこのあたりの紀年(紀元からの年数)は、干支二運(120年)古く設定されていると解するのが一般であり、応神天皇紀25年条の百済の直支王・久爾辛王関連の所伝も、中国南朝・宋の歴史書『宋書」武帝紀永初元(420)年7月条の記述などから、従来通り干支二運繰り下げるのが整合的である。干支三遷の繰り下げは恣意的であり、木満致=木劦満致=蘇我満智説、すなわち蘇我氏渡来人出自説には無理が大きい(加藤1983、坂元1990、水谷2006)。

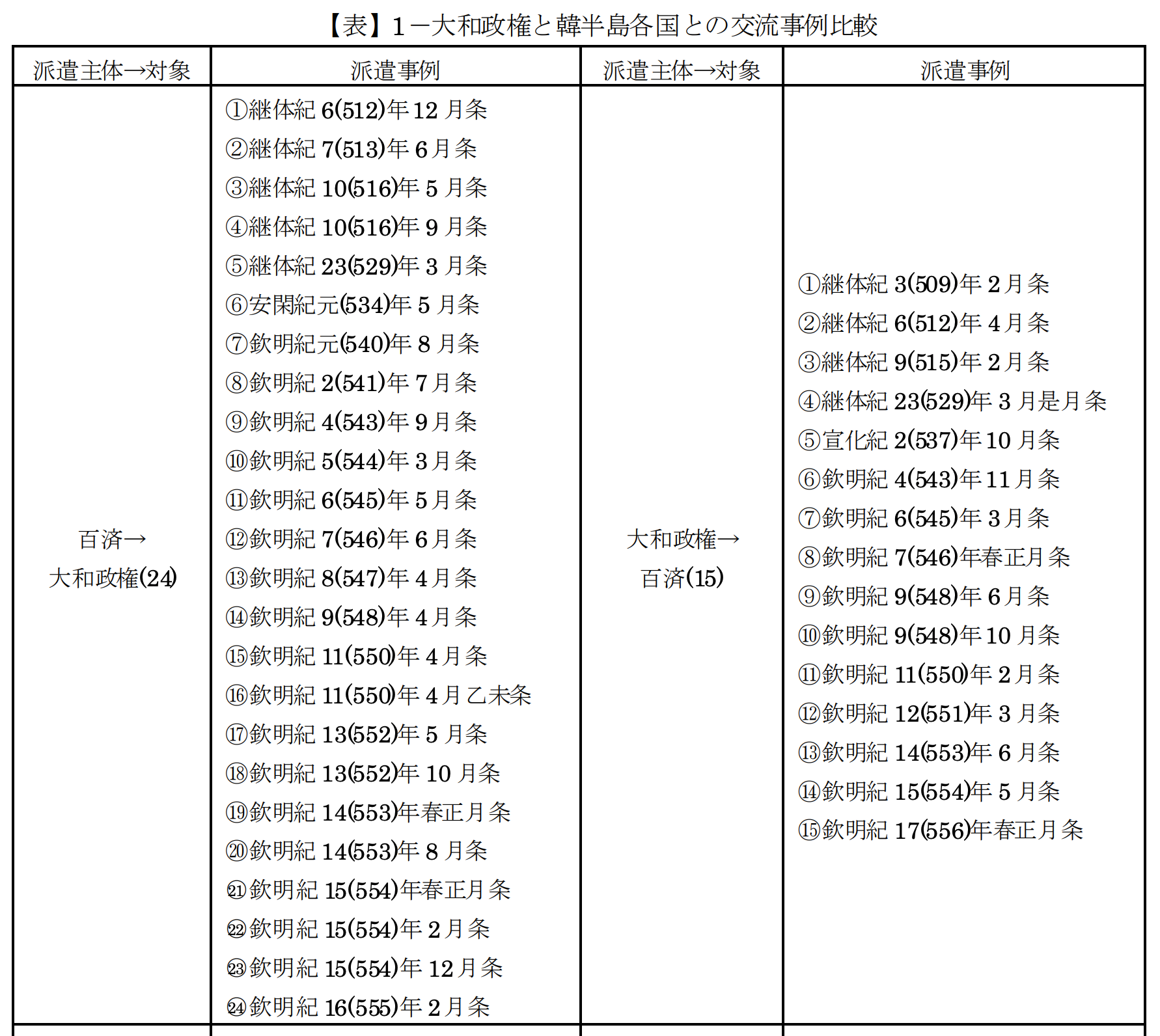

木劦(木劦)満致=蘇我満智であったなら、木劦(木劦)氏と蘇我氏は同族となる。そうならば、継体天皇紀10(516)年5月条に、倭国から派遣された物部連(物部至至連)らを己汶に迎えたとある百済の使者「前部木劦不麻甲背(せんほうもくらこうはい)」、欽明天皇15(554)年正月丙中条の、筑紫に派遣された百済の使者「中部木劦施徳文次(ちゅうほうもくらせとくもんし)」らのことに、蘇我氏が関わっても不思議でないが、そうした記載がいっさいみえないことも、否定的な材料である。

このように、蘇我氏渡来人出自説は成立しないのだが、その論拠でもある「満加(麻智)」の名に触れるところがないので、否定説の説得力も十全でない。「満智(麻智)」の名については、祭儀に関わる宗教的区画を意味する「町」という古語からの説明も可能であるが、これは第四章で述べる。

▶︎蘇我氏と王権のクラ

蘇我満智宿禰の名は、珍しいことに『記』『紀』以外の古代史料にもみえる。蘇丑氏の性格を知る上で軽視できないので検討したい。

古代には、日常世俗の営みである政事(せいじ)は、神や霊の時空と考えられた夜の祭事によって支えられていると観念されていた。世俗的権威は、宗教的聖性によって裏打ちされる必要があると信じられていたのである。それゆえ、政治的支配を貫徹するためぃは、王権自らさまぎまな神祇祭祀(じんぎさいし)を執り行なう必要があった。

王権が執り行なう祭祀において、幣帛(へいはく・神への供物)や祭料(祭祀用品)の調製、祭場の設営などを担ったのが、祭祀氏族である忌部(いんべ・803年以降は斎部・いんべ)氏である。

斎部広成(いんべひろなり)が、神祇(じんぎ)関係の所伝を集めて大同(だいどう)2(807)年に撰述した『古語拾遺』に、雄略朝に渡来系の秦氏が太泰(うずまさ)と賜姓されたことに続けて、次のような記載がある。

更に大蔵を立てて、蘇我麻智宿禰をして三蔵(みつのくら・斎蔵(いみくら)・内蔵(くら)・大蔵・おおくら)を検校(しら)しめ、秦氏をして其の物を出納(あげおろし)せしめ、東・西の文(ふみ)氏をして、其の簿(しるしぶみ)を勘(かんがえ)え録(しる)さしむ。

三蔵(みつのくら)・・・大化前代の大和(やまと)政権における3種の財庫の総称。神物を納める斎蔵(いみくら)、大王家の財庫内蔵(うちくら)、政府の財庫大蔵(おおくら)の三蔵。『古語拾遺(こごしゅうい)』によれば神武(じんむ)朝に斎蔵を、履中(りちゅう)朝に内蔵を、雄略(ゆうりゃく)朝に大蔵を建てたというが、管理者としての内蔵・大蔵氏(いずれも直(あたい)姓)は実在するが、斎蔵氏は存在せず、したがって斎蔵の存在も証明しがたい。同書にはまた蘇我満智(そがのまち)をして三蔵を検校(けんぎょう)させたこと、満智は秦(はた)氏をして財物の出納を、東(やまと)・西文(かわちのふみ)氏をして帳簿の勘録を、秦・漢(あや)二氏をして内蔵・大蔵の鑰(かぎ)を、それぞれつかさどらしめたとあるが、この大化前代の財政機構の骨組みは、律令(りつりょう)制下の大蔵省・内蔵寮(くらりょう)の機構にそっくり引き継がれているから、おおよそ信用してよいと思われる。[黛 弘道]

雄略朝に、蘇我麻智(満智)宿禰に、王権のクラである斎蔵・内蔵・大蔵を統轄させたという。王権の収納機関のクラが内蔵と大蔵に分立するのは、七世紀中頃以降のことであるから(石上1987)、記事そのままの史実があったとは考えられない。しかし、この所伝から、ある時期に王権のクラに参与したという蘇我氏の主張は認められよう。また、斎部氏の氏族誌に、蘇我氏や秦氏らの関連所伝がみえることにも留意する必要がある。

倉皇子【日本書紀】(くらのみこ)宗賀之倉王【古事記】(そがのくらのみこ)性別男性父欽明天皇きんめいてんのう【日本書紀 巻第十九 欽明天皇二年三月条, 古事記 下巻 欽明天皇段】母日影皇女ひかげのひめみこ【日本書紀 巻第十九 欽明天皇二年三月条】糠子郎女あらこのいらつめ【古事記 下巻 欽明天皇段】

蘇我氏と王権のクラとの関係を示す事柄としては、欽明天皇記にみえる「宗賀之倉王(そがのくらおう)」(母は春日日爪臣(かすがのひつまのおみ)の娘・糠子邸女・ぬかごのいつらめ)が知られる。宗賀之倉王は、宣化天皇の娘・日影皇女と母が異なるが、欽明天皇紀2年3月条にみえる「倉(くら)皇子」と同一人物であろう。天平5(733)年成立の『出雲国風土記』か意宇(おう)郡舎人(とねり)郷(現・島根県安木市)条には、欽明朝に大舎人として供奉した「倉舎人君等(くらとねりきみら)の祖日置臣志毗(ひおきのおみしび)」の名がみえる。倉舎人君氏は、この宗賀之倉王(倉皇子)に仕えていたとみられるから、母の所伝に不確定さは残るが、存在は確かである。

また、舒明天皇即位前紀には、推古天皇が亡くなったあとの新天皇を推戴(すいたい)する会議に参加した群臣の一人に、蘇我倉麻呂(馬子の子、またの名は雄当・おまさ)がみえる。さらに彼の三人の男子のうち、大化の右大臣が蘇我倉山田石川麻呂(くらやまだのいしかわまろ)であり、天智(てんじ)朝の右大臣の蘇我連子(むらじ)と左大臣の蘇我赤兄(あかえ)は、「蔵大臣(くらおおおみ)」と称されたと『公卿補任』にある。これらのことから、蘇我氏のなかでも蘇我倉氏を称する系統が、王権のクラ関係の職務に従事していたと考えられている。

ちなみに、律令制以前の王権のクラは、官僚制や中央常備軍などの国家組織が未熟なため、国家経費の収納と支出を扱う財政宮司としての機能よりも、貴重品・威信財の調達、収蔵、加工が主であった。ゆえに、天皇の正宮付近に集中していたのではなく、大和や河内の交通の要衝に分散して設置され、各種の手工業製品を加工、生産する工房と工人集団が付属していた(平林2002)。

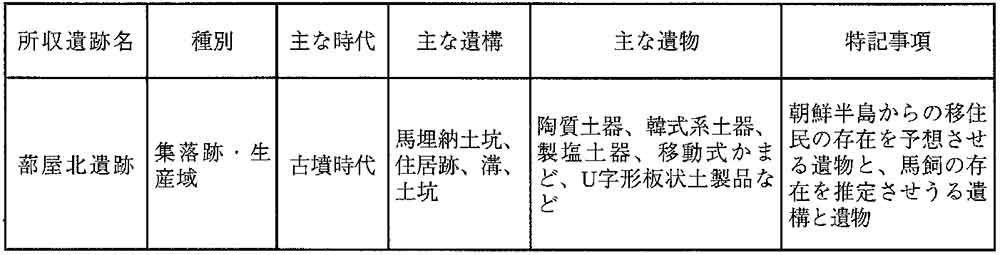

こうした王権のクラの実態は、大阪府大阪市中央区法円坂(ほうえんざか)にある、前期難波宮の下層から検出された5世紀中頃から後半の、建物規模が桁行(けたゆき)10m×梁行9m前後・平均床面積92㎡という、規格を統一した16棟以上の大型の高床倉庫群(写真2、横山・南1991、大阪市文化財協会1991)や、紀ノ川河口に位置する和歌山県和歌山市善明寺(ぜんみょうじ)の鳴海遺跡から出土した5世紀前半から中頃の、整然と建てられた7棟の高床倉庫群(『和歌山県史考古資料』)などから、垣間みることができる。

▶︎祭祀氏族・忌部氏

『古語拾遺』に蘇我氏関連の所伝が載録された背景、蘇我氏と忌部(いんべ)氏の関係を考える上で注目されるのが、奈良県橿原市出我町の曽我遺跡から検出された玉作遺構群である(奈良県立橿原考古学究所1983・1984)。概要を紹介しよう。

『古語拾遺』(こごしゅうい)は、平安時代の神道資料である。官人であった斎部広成が大同2年(807年)に編纂した。全1巻