■旧中村家(北海道檎山都江差町・漁家)

■旧中村家(北海道檎山都江差町・漁家)

▶雪と潮風から家を守る板張りの野戦に囲われた家

中村家住宅は、元来、にしん漁のかたわら海産物や日用品を手広く商う廻船業を営んでいた近江出身の大橋屋宇兵衛が建てたものであった。が、にしん漁が衰えたのち、大正時代に同家支配人の中村米吉に買い取られた。総檜土蔵造り二階建ての主屋は、間口約十三・二メートル、奥行き約十一・五メートル。当時、江差と北陸を往復していた弁財船で運んできた越前石を積み上げて土台にし、内部は総檜、漆塗りで、程度の高い造作から今も往時の廻船問屋の盛大な生活をしのぶことができる。

江戸時代中期から明治三〇年代にかけて、上方(関西)と蝦夷地(北海道)を結んで日本海廻りで航海し、各港で売荷・買荷を繰り返しながら、往復した廻船を北前船といった。

北海道へ向かう行き荷は、上方から味噌、醤油、酒や絹織物などを、途中の港ではその土地の米や酒、塩、縄、むしろなどを仕入れ、北海道から南下する帰り荷は、にしんや鮭、昆布などの海産物を積み、港々に寄りながら土地の産物を仕入れ、下関を回って瀬戸内から大阪へと通った。なかでも油を搾ったあとのにしん粕(かす)は、化学肥料のなかった時代、米や綿花の生産に欠かせない貴重な肥料であり、非常に大きな利益を上げたといわれている。

中村家のように道路に面して主屋を建て、主屋と海岸の間の細い敷地に、土蔵を一列に並べて建てる建物配置は、江差の廻船問屋の典型的なかたちである。商品は裏の海岸から運びこまれ、表に面した店で取引や事務がおこなわれていた。雪や雨の湿気、海からの強い潮風などから家を守るため、板張りの野鞘(のざや)が土蔵造りの建物全体をすっぽりと覆いつつんでいるが、このように土蔵造りでありながら、一見、木造に見える倉庫群が、江差の海岸に並ぶ商家建築の特徴である。

切妻造り、妻入り、桟瓦葺きの主屋は、一階が通り土間、店舗、帳場、茶の間、居間、その奥が文庫蔵となつており、二階には四部屋の接客用座敷を設けている。主屋と貴重品類を保管する文庫蔵は明治二二年(一八八九) に、一般倉庫の下ノ倉とハネダシ倉、そして海岸までの傾斜地に建っている四棟の土蔵群は、江戸時代末期に建てられた。主屋の通り庭からハネダシまでは、斜路と階段の土間が延び、表の店舗から裏の浜まで濡れずに通行できる雪国らしい造りである。

■横山家・北海道槍山都江差町・漁家

▶ヤン衆が集った往時の賑わいを伝える、廻船問屋のたたずまい

横山家初代宗右衛門は、加賀藩の出身。明和六年(一七六九) より現在の地で二五〇年ちかくにわたって漁・商家を営んできた旧家である。主屋は、明治二五年(一人九二)の大火で焼失したあと、古い図面をもとに翌年に再建されたものであるが、焼失をまぬがれた三番倉の梁には文政五年(一八二二)に他家から購入、移築したという記録が残っている。

中村家同様、横山家も道路に面して主屋を建て、主屋と海岸の間の細い敷地に文庫蔵、二番蔵、三番蔵、四番蔵などの土蔵とハネダシを一列に並べて建てる。二階建てになっている「ハネダシ」は、家の裏に積まれた石積護岸から砂浜に突き出して建てられる。一階は太い掘っ立て柱だけが海の中まで張り出した吹き放ちになっているが、梁組みで固定した二階部分は荷揚場と漁具置き場になっている。ハネダシは、この地方に生まれた独特の港湾施設で、海に面したハネダシの壁面に大きく浮き彫りにした各問屋の屋号は、入港してくる北前船やにしん船の日印となつていた。

にしん漁の全盛時代、数限りない船が江差の港をうずめ、海でとれたにしんはヤン衆と呼ばれる出稼ぎ漁夫たちの手で身欠きや肥料にされ、鮭や昆布などの海産物と共に北前船に積まれて京、大阪など関西方面に運ばれていった。北前船に満載されたいろいろな商品は波打ち際に突き出したハネダシに小舟によって直接運ばれ、次々と蔵の中に納められ、表通りに面した店で取引がおこなわれた。

「江差の五月は江戸にもない」と江差追分に謡われた江差の町であったが、明治に入ると、北前船は蒸気船や鉄道にとって替わられ、にしん漁の最盛期は群れの中に船の擢(かい)を立てても倒れることがないほど押し寄せたにしんも、大正二年 (一九一三)を最後に、江差の港だけでなく北海道の海から姿を消し、まったくといっていいほど獲れなくなってしまった。にしんの大漁に浮かれ、故郷をしのんで謡ったヤン衆たちも、やがてにしんと共に江差の町から姿を消していった。

〒043−0041北海道檜山郡江差町姥神町45tel.0139−52−0018

■伝統的町家形式と洋風が融合。贅を尽くした太宰の生家

洋風意匠でまとめられた階段まわり・斜陽館

金木町は津軽平野のほぼ中央に位置する静かな町である。津島家はこの地域の大地主であった。戦後「斜陽館」と名付けられ旅館になっていたこの建物は、『斜陽』『走れメロス』などを書いた小説家太宰治の生家で、父源右衛門の手によって明治四〇年(一九〇七)十月に完成した。住居と金融業店舗を兼ねた和洋折衷の木造建築である。源右衛門は、貴族院議員まで務めた政治家であり、地元では先代から続く金融業のほか金木銀行や金木電燈などを経営する企業家でもあった。

家が完成した二年後に誕生した六男修治が、のちの太宰治である。修治は明治高等小学校、青森中学へ進学、二一歳で東京帝国大学に入学するまでこの家で過ごした。その後、昭和二〇年(一九四五)七月には戦争のため東京から一時疎開し、妻子と共にこの家で生活した時間もあったが、昭和二三年、三九歳のとき、東京・玉川上水に入水自殺した。

旧津島家は金木町の中心部にある約二二五〇平方メートルの広大な敷地に建っている。木造二階建て、入母屋造り、屋根は亜鉛鉄板葺き。一階は桁行き約二七二二メートル、梁間約十五・七メートル、二階は桁行き約二〇・九メートル、梁間約十二・七メートル。部屋数は一階が十一室、二階が入室で、延床面積が約一三〇〇平方メートルある。すべてにヒバ材が使われた豪邸のほかに、文庫蔵、中の蔵、米蔵の三棟が建っている。伝統的町家の形式を踏襲しながらも、応接室や店舗部分、階段、廊下などに洋風な造作を取り入れた旧津島家は、津軽財閥の大規模住宅としてだけではなく民家としても高い価値を生み出している。

■甲斐家・福島県喜多方市・町家

▶当代随一。格調高く荘厳な座敷蔵の美

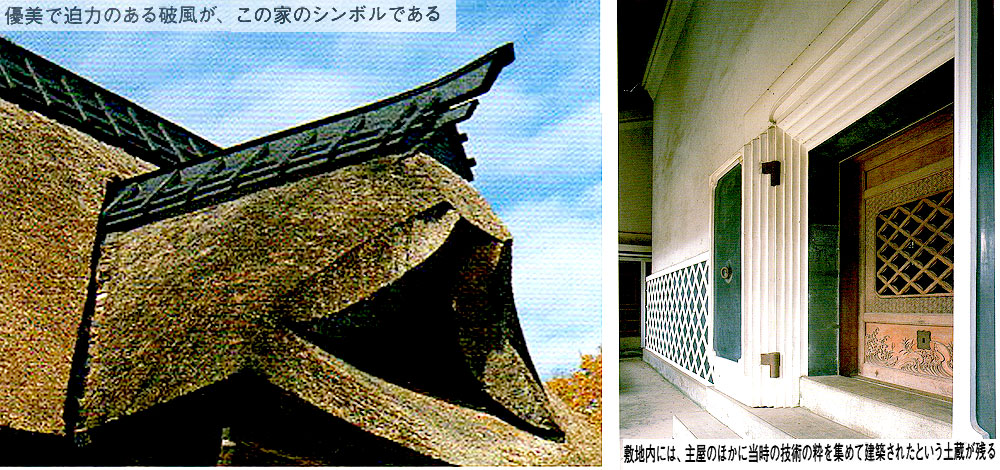

豪華な座敷蔵は完成まで七年余の歳月を要した右頁:喜多方の蔵は実用一点掛Jのものではない。男の意地とロマンが込められている

代々吉五郎を襲名している甲斐家の初代は、幕末に同じ港内の旧加納村三倉から喜多方に出てきて酒造りを始めた。三代目が蟄製造、製糸工場で財をなし、四代目が「フンドゥカヒ」という商標の味噌、背潤などを製造販売して家業を大きく成長させた。大正時代、四代日吉五郎は屋敷の整備に着手した。敷地内には、商い用の酒蔵、味噌蔵、醤油蔵などもあるが、〝喜多方一″といわれる座敷蔵を造ったのはこの時代である。

元来、座敷蔵は、客座敷としてはもっとも格式が高いとされているものである。したがって婚礼など、家にかかわる重要な行事のときに使われる。座敷蔵の頂点に達したものといえる甲斐家の座敷蔵は、大正六年(一九一七)から足掛け七年余りの歳月を費やして同十三年完成した。明りひとつとっても格調の高さがうかがえる、つちの仇ソ内法で桁行き約十五・・八メートル、梁間約十人・八メートル。切妻造り二階建てで、屋根は桟瓦葺き、外壁は黒漆喰の土蔵造りである。三〇畳の上段の問と十人畳の下段の間の二部屋で、床の間、床脇がそれぞれ付き、上段の間には付き書院をかまえて、壁襖には金雲の壁紙が使われている。この二部屋の前に畳廊下があり、その外に土縁が付いている。

座敷内部には、東京・深川の木場から取り寄せたよりすぐりの銘木、節なしの槍、紫檀、黒檀、鋭かポなどが使われている。上段の間の床柱には鉄刀木と四方征の櫓、書院には黒檀、下段の間の床柱には縞黒檀が使用されている。また、襖と障子の縁はすべて紫檀を使用しているが、その重さに耐えられるように敷居の溝には樫の木が埋め込まれている。上段の間と次の間の境の欄間は、一枚の槍板を数ミリ幅の細い桟にくりおさ抜いた茂欄間で、精緻を極めた技巧を施すなど、いずれも室内の仕上げは華麗である。

喜多方では、明治の末から大正時代にかけて男の甲斐性と称して蔵普請が競われ、最盛期にはその数二〇〇〇軒ともいわれた。そのなかでも甲斐家の座敷蔵は、二番と落ちない豪華な蔵造りである。

■平山家・埼玉県大里郡江南町・農家

▶祖先は上杉家に仕えた侍。武家らしさをしのばせる農家

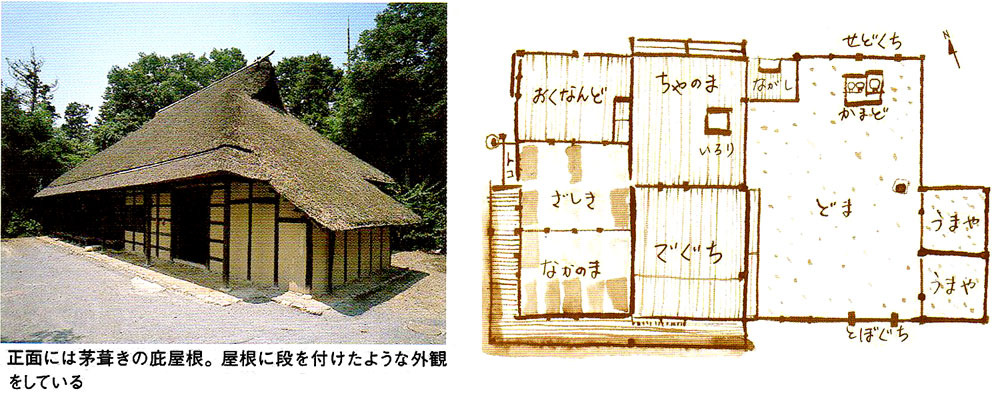

正面には茅葺きの鹿屋根。屋根に段を付けたような外観をしている

その昔、平山家のある辺りは樋口村と呼ばれていた。その名の通り松の木などをくり抜いて作った管を荒川の土手に通し、用水の取水口を設置していたところである。その用水は吉見用水と呼ばれ、流域十数力村の収穫を左右する生命線であった。

平山家の先祖は源平合戦にも参戦したという武蔵武士の一人で、戦国時代には上杉家に仕えたが、上杉家滅亡に伴い、ここ江南の地に土着し帰農した。その後、旧樋口村の世襲名主を務めるようになり、樋管と用水路および荒川土手の維持管理が平山家の重要な仕事となった。今も用水路は平山家の裏を流れ、現役として活動している。

重要文化財に指定された主屋をはじめとして、長屋門、蔵などとともに、広大な敷地の中には堀、溝、土塁跡などの土木建造物が残されている。これらは、戦国時代以前に武家が防衛のために行なった館造りの痕跡である。

建築年代が十七世紀後半から十八世紀前半と考えられる主屋は、桁行き約十七・四メートル、梁行き約十一・九メートルの入母屋造り。どっしりした安定感と重量感を感じさる巨大な茅葺き屋根であり、破風には家紋を配した化粧板がはめ込まれている。全体的に庇は低く、西と南の面は大屋根下方に庇屋根を造りだし、下屋張り出した東側の軒は、人の肩に届くくらいである。

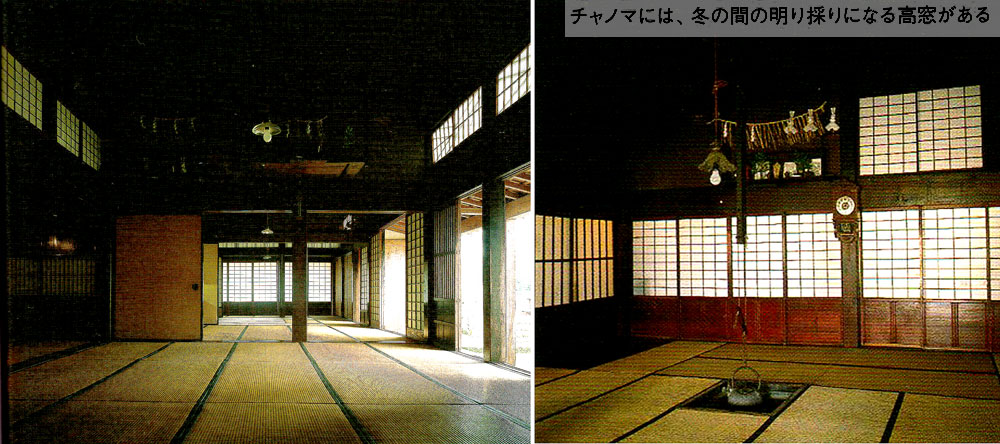

トボグチ (人口)から大戸をくぐって入るとセドグチ (裏口) まで通る土間。桁行き約六・九メートル、梁行き十一・九メートルの土間は畳約四〇枚の広さで、セドグチ近くにげ やカマドを築き、下屋を張り出した「ウマヤ」が二室ある。土間の左手には居室部があり、土間に沿って表から「デグチ」と「チャノマ」 の二部屋。この二部屋はいずれも板の間で、囲炉裏の切られた 「チャノマ」は、土間側に「ダイドコロ」を張り出して「ミズヤ」としている。「デグチ」「チャノマ」の奥は表から十畳ごとに仕切った「ナンド」 「ザシキ」「ナカノマ」 の三部屋、「デグチ」と「ナカノマ」 の前面から、座敷の側面にかけてL字型に外縁を取り付け、開放的な空間をつくりだしている。

居室部の天井をヨシズ、貴子天井としているのに対し、土間の天井は吹き抜けにしてあり、ひとかかえもある曲がりくねった赤松材を巧みに組み合わせた梁組を露出させている。土間から棟木までの高さが約九・三メートルもある大土間の構えはきわめて豪壮、豪快な景観をつくりだしている。

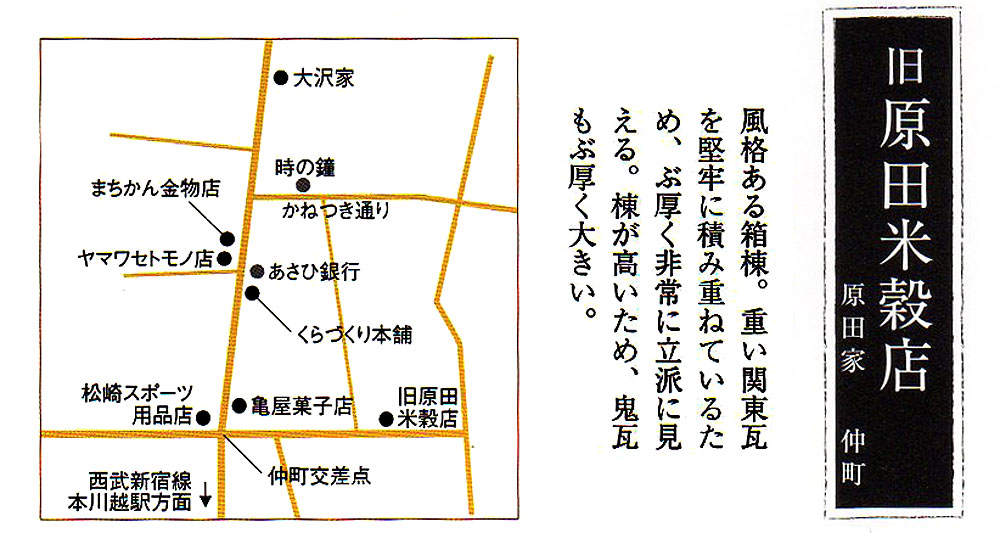

■川越の店蔵・埼玉県

川越の町を歩いてまずに目につのは、店蔵と称する土蔵造りの店舗である。商店建築としての「蔵造り」 はもともと江戸で始まつたものであるが、「小江戸」と呼ばれた川越は、これを江戸より取り入れ、幕末から明治時代には、火災に強い防火建築として数多くの店蔵が出現した。関東大震災や戦災などによって、東京の店蔵は姿を消してしまったが、川越の店蔵は現在も健在である。

普通「蔵造り」といえば白壁が想像されるが、川越のものは壁土に粉炭を混ぜるために薄黒い。一般に二階建てで、一階は店舗、二階は商品倉庫または従業員の寝所などにあてられた。店蔵の一階正面は、客を招き入れなければならないので、全面開放されている。夜間や火災の時にはここに土戸を入れる。土戸は板戸の表面に漆喰をぬりたてたもので、重いのでその幅は普通の戸より短く、四五センチから六〇センチである。

川越では店蔵の北側に‥御蔵といわれる土蔵が隣接している。店蔵は物を売るための建物、袖蔵は物を入れておく貯蔵庫である。袖蔵は省略されることも多いが、建てる時は店蔵を火災から守るように店蔵と並べる。関東地方では西北の風が多いので、防火を考慮して店蔵の西または北に袖蔵が建てられる。店蔵が平入りであるのに対し、袖蔵は妻の部分が表通りにむかっているので妻蔵ともいう。

■旧目黒家・新潟県魚沼市須原・農家

▶技術の粋を結集。豪農かつ村役人でもあった家柄の威厳と風格がただよう

戦国大名の会津産名氏に仕えていた目黒家は、伊達政宗との戦に破れた後、天正十人年(一五九〇)に会津只見の地から、この越後国北魚沼の須原に移り住み帰農したと伝えられる。初代目黒善右衛門は、江戸時代初期の慶長年間(一五九六〜一六 き・もいhリ一四) に上条郷十五ケ村の肝煎役を務め、その後も須原郷を取りしきる庄屋職を代々務める由緒ある家柄である。

現在の主屋は、寛政九年(一七九七)十一代目五郎助が役宅をかねて建てたもので、正面約二九・七メートル、側面約十六二二メートル、全体が茅葺き屋根で、寄棟造り、一部二階建て。正面には、横約八・二メートル、奥行き約二・九メートルの表中門が張り出している。入母屋造りで懸魚のつく千鳥破風の屋根は、豪農であると同時に村役人であった目黒家の威厳を示している。

表中門を入ると土間。土間の中央に地面の上で直接薪を焚く囲炉裏「炉地」がある。履物を履いたまま暖をとれる炉地は、奉公人たちのためのものである。土間を取り巻いて控えの間、不寝番の部屋、馬屋、(下男寝室)、下流場、奉公人の部屋などが並び、土間から高い敷居を越え、茶の間に上がる。ここには、家人のための囲炉裏がある。茶の間の隣は広間で、その一角で番頭が帳簿付けなどをした。広間の奥の座敷は、鴨居に槍掛のついた槍の間。庭側の障子を開けると表には式台状の縁側がある。この縁側は、見回りなどの藩役人の出入口であり、役人は玄関を使うことはなく、ここから槍の間、中の間、奥座敷へと通された。

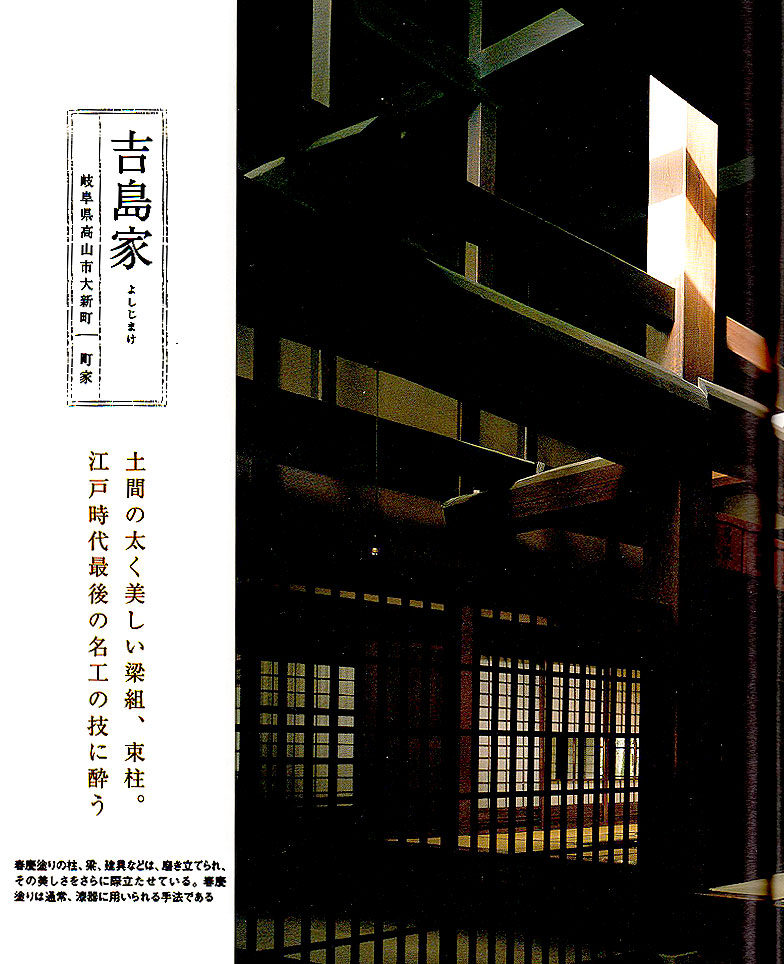

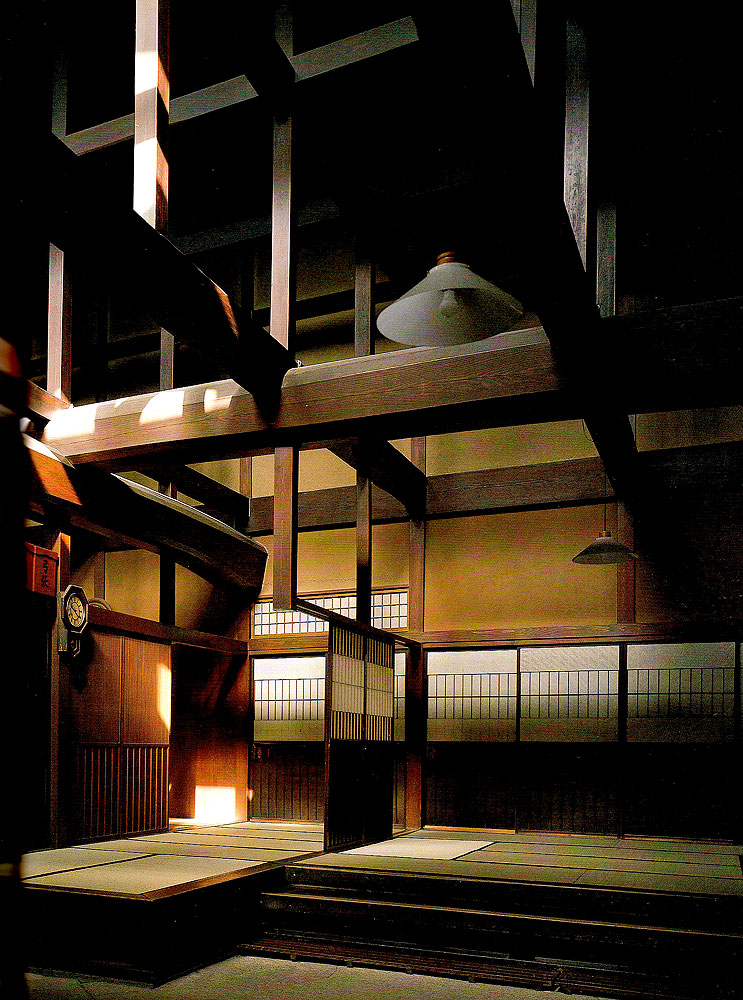

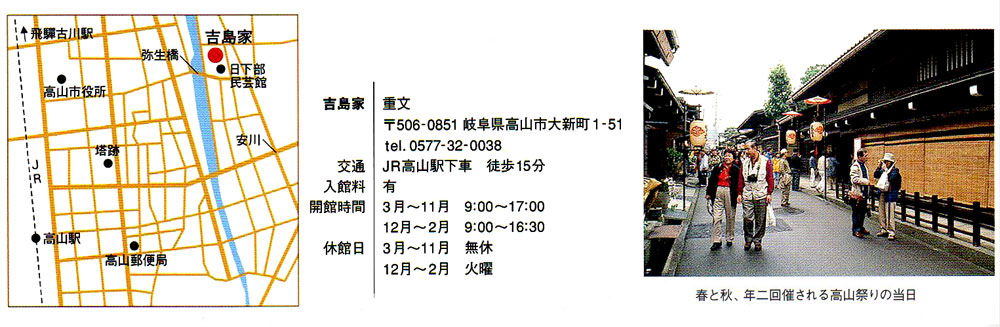

■吉島家・岐阜県高山市大新町・町家

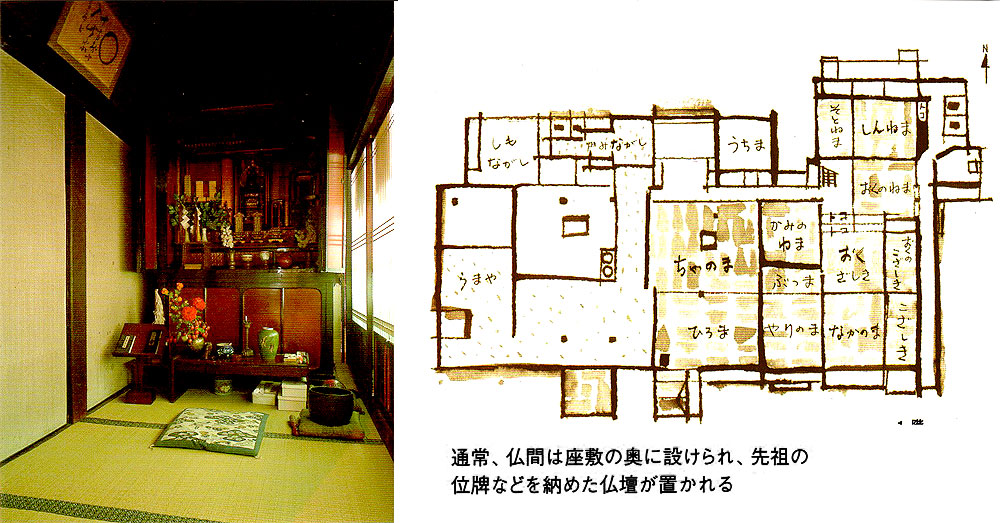

▶土間の太く美しい梁組、束柱。江戸時代最期の名工の技に酔う