■生誕昔年、節目の年に

宮本 は明治四十(一九〇七)年八月一日に瀬戸内海に浮かぶ周防大島(山口 県)で生まれ、昭和五十六(一九八一)年一月三十日に七十三歳で没した。

宮本の命日には、故郷の島で「水仙忌」と名づけられた法要が、 関係者を集めて毎年行われる。「水仙忌」の名は、その季節になると、 島のいたるところでスイセンの花が咲きはじめることに由来する。

その前日の一月二十九日、毎日新聞は一面下のコラム「余禄」で 「水仙忌」を紹介し、日本の村という村、島という島を歩き、無名 の人びとを明るく励ましつづけた宮本の生前の事跡に簡単にふれた あと、現在の日本の状況に言及している。 (日本列島は今や、道路や橋は整備され、情報網も行き渡り、宮本 が歩いたようなへき地はほとんどなくなった。だが豊かさと引き換 えに失われたものもまた大きい。

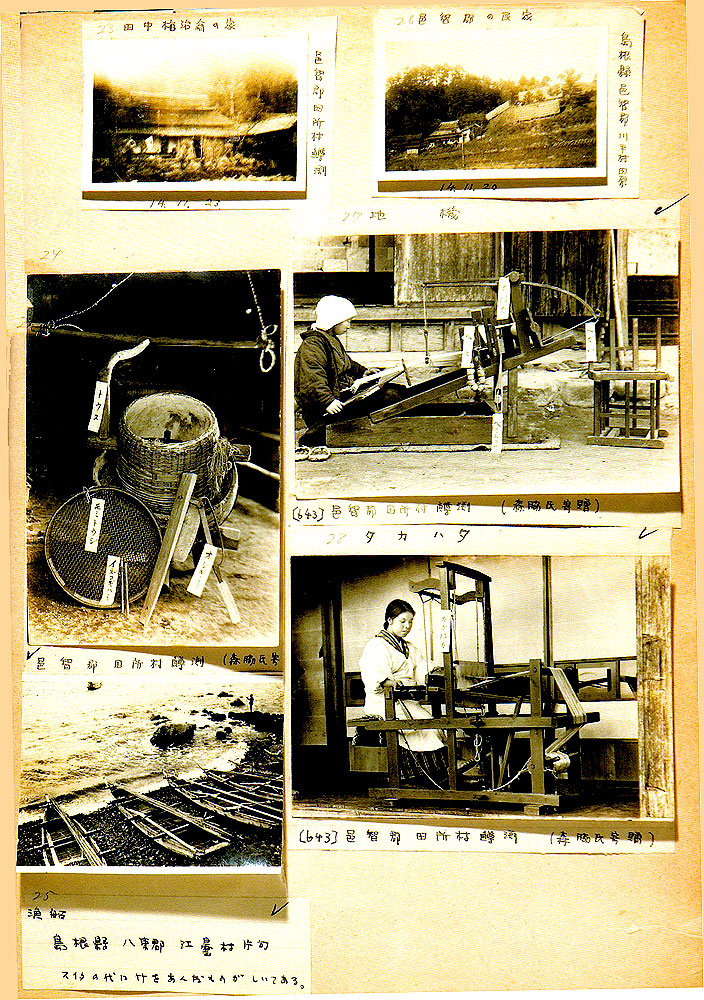

宮本が生まれた東和町。平野(写真手前)と森(奥側)の境に旧東和町役場があった。田植の時期が近く、軋こ水がはられている。昭和34年6月16日/周防大島

安倍晋三首相は先の施政方針で「公共の精神や自立の精神、自分 たちが生まれ育った地域や国への愛着、愛情、道徳心」を強調した が、その「美しい国」づくりを上から声高に語られてもかなわない。 まずは政治家も含めて足元から考えていくべきだろう) 「余禄」が言うように、宮本の〝立ち位置″は、政治家の言動とは いつも対極にあった。

宮本は名もなき人びとの話にじっくり耳をかたむけ、決して声高 に語らなかった。宮本の目線はいつも地べたを這うように低かった。 安倍総理が標模する「美しい国」づくりのスローガンと、生涯に 地球四周分を歩きつづけ、その足跡を日本列島の上に赤インクで印 していくと、日本列島は真っ赤になると評された民俗学者の業績は、 まったく似て非なるものである。

日本列島を抱きしめるように歩いた宮本の圧倒的な実践の前で は、「美しい国」づくりの掛け声は、空疎な寝言にしか聞こえない。

宮本にいま注目が集まっているのは、生誕百年という節目にあ たっていることもさることながら、誰もがいまという時代の閉塞感 を無意識に嗅ぎ取っているためだろう。

日本の地方都市のどこを歩いても、目につくのは、死んだような シャッター商店街ばかりである。そのとき、宮本の活動は未来を照 らす、ほのかな期待の明かりのように見える。

■ラジオアーカイブ

■宮本常一・「文化講演会・生活の伝統」昭和53年5月21日放送

■宮本常一・インタビュー・民俗学の旅より

■〝再発見〃の先に見えるもの

私が『旅する巨人』(文藝春秋一九九六)という宮本の評伝を書い たのは、いまからもう十年以上も前のことである。その当時の大方 の受けとめられ方は、「そんな奇特な男もいたのか」という程度の 認識だった。それを思えば、時ならぬこの宮本ブームは隔世の感が ある。

『旅する巨人』によって、宮本常一は〝再発見″された。そんな過褒な評価がある。その見方に甘んじて言えば、宮本へのこの注目は、時代のほうがやっと宮本に追いついてきた、そんな証のような気がする。

しかし、一つ気になるのは、どれも宮本を〝聖化″して賞賛一辺倒なことである。この手放しの評価には、正直、違和感を覚える。 そもそも宮本には、その著作が読む者の胸にしみこんでいって、一人ひとりの生き方に知らず知らずに影響をあたえる伏流水という言葉はふさわしくあっても、一過的なブームという言葉はおよそ似合わない。

私は宮本についてコメントを求められる度、こう言いつづけてきた。「宮本を〝顕彰″することはもういいかげんにした方がいいと思います。大切なのは、宮本の精神を〝継承″することです。宮本は常々、民俗学は過去を振り返るための学問ではない、よりよき未来を拓くための学問だ、と言っています。宮本に脆拝(きはい・ひざまずいて礼拝すること)して祭りあげることは、宮本の精神を冒漬することにもつながりかねません」

宮本〝再発見″の第一段階は終わった。われわれに残された次の課題は、宮本の精神をどう生かしていくかである。

停滞した地域の復活を願って全国を歩きつづけた宮本の旅は、決してノスタルジーを求める旅ではなかった。とりわけ戦後の高度経済成長期の旅は、経済と開発にひたすら邁進する地域に裏切られつづけた旅だったといえる。

もし宮本の偉大さを言うなら、それは裏切られても裏切られてもあきらめず全国行脚をつづけた精神の逞(たくま)しさと、民衆を信じっづけたひたむきさにあった。

私は前掲の共同通信社の取材に答えて、こう述べた。「田中角栄と宮本常一はメダルの裏表の関係にあります。雪深い越後の村と東京を高速道路で直結した角栄に対し、宮本は村々を周回道路で結びつけることを主張しました。誰もが東京を目指した高度成長の時代にあって、人と人との交流や活発な物流こそ、地域振興の要だと説いて回ったのです。そこに、いまに繋がる宮本の斬新な発想があります」

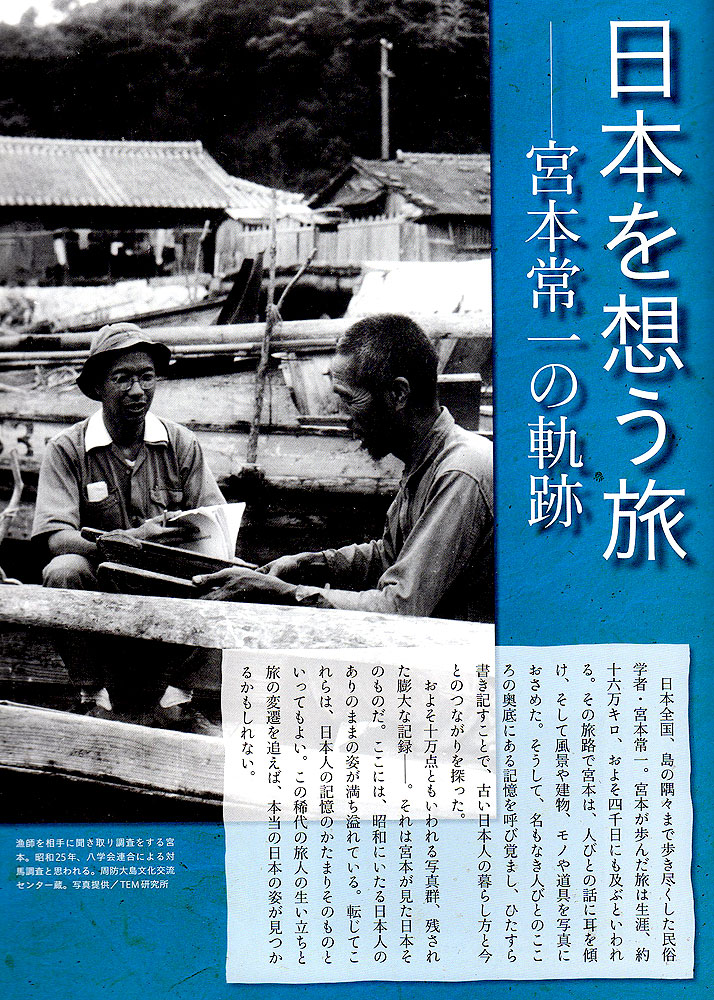

宮本は膨大な著作とともに、十万点にものぼる貴重な写真を残している。

宮本の写真を見た荒木経惟(あらき のぶよし)らブロの写真家たちは、その卓越した記録精神に驚嘆した。

彼らを驚かせたのは、眼前の風景からそこに暮らす人びとの意思を読みとる宮本の確かな眼力だった。

宮本が撮っているのは、芸術写真でもなければ民俗写真でもない。宮本がファインダーを向けているのは、渚に打ち上げられた流木であり、杉革が干してある風景であり、洗濯物である。いうなれば誰もが見逃してしまう、何の変哲もない風景である。

しかし、宮本の写真を眺めていると、セピア色の写真の背後から、ノスタルジーを超えた人の息吹が 〝地熱″ のように伝わってきて、思わず胸が熱くなってくる。

こうした宮本のエトスを私の仕事に引き寄せて言えば.、その作品を通じて教えられたのは、事実を〝大文字″ ではなく、〝小文字″で伝えることの重要さだった。宮本はいつも、概念の〝記号″ ではなく、切れば血が出る〝言葉″ で伝えようとした。

宮本はノンフィクションの精神にも通底する言葉をいくつも残している。「人間は伝承の森である」「記憶されたものだけが記録にとどめられる」私は、これらの深々とした言葉にどれだけ力づけられたかわからない。

優れたノンフィクションは、現代の民俗学になる。私は宮本の著作を読んで以来、そう確信をもってやってきた。

宮本はわれわれと別世界に屹立(きつりつ・山などが高くそびえ立つこと)した存在ではない。宮本はこれからも、足元を掘ると、民衆の知恵がこんこんと湧き出す豊かな源泉のような存在でありつづけている。

(さの・しんいち/ノンフィクション作家)

■宮本民俗学の原点

▶「つまみぐいはするな」

昭和四十年代も終わりのころ、武蔵野美術大学の学生だった私は、宮本常一研究室で定期的に開かれていた生活文化研究会に参加していた。この会は学生やOBが興味をもって調べたことを自由に発表できた。そして発表の後にはいつも、宮本からの長いコメントがあった。そのコメントと帰りに駅前でご馳走になる定食も当時の私には魅力だった。そのころ宮本は、『三原市史民俗編』の監修者になり、生活文化研究会のメンバーも参加することになった。私は手伝いのつもりだったが、石造物を担当することになり、そのまま大学卒業後は、宮本が所長を務める(以下、観文研)の所員になった。

昭和五十三(一九七八)年、私は宮本監修の『東和町誌』調査で、はじめて周防大島に渡った。フェリーはいはた松山から周防大島東端の伊保田港に着岸した。港には東和町教育委員会で町誌編さん事業を担当する中野忠明氏が迎えてくれた。『三原市史』の次は、香川県琴平の金刀比羅宮と、瀬戸内での調査が続いていた。調査の途中で愛媛県新居浜市の実家に寄り、瀬戸内の魚介類を食べるのが楽しみだった。

東京を出る前日、府中の宮本家を訪ねて、『東和町誌』の調査方針について聞いてみた。「とにかく、つまみぐいはするな」と宮本はいった。どんな学問にもいえることだが、石造物といえば、とかく石造美術品や庶民信仰の石仏石碑だけが注目される。東和町は政治・文化の中心から遠く、石造美術といえる優品はない。浄土真宗檀家が多く、庶民信仰の石仏石碑もほとんどない。小さな五輪塔や墓碑、社寺の鳥居や燈寵、屋敷や棚田の石積み、井戸枠や石臼など、瀬戸内ではありふれた石造物ばかりだった。そうした〝ありふれたもの″ への関心は低く、調査も少ない。

そうした中、中野氏の情報と土地勘をたよりに、私は東和町内をくまなく歩き、少しずつ理解を深めていった。中野氏は私よりも若いが、宮本が指導した民具収集や地形模型をつくつた青年団のリーダーだった。青年団活動がさかんだった最後の世代で、顔が広いので、有用な情報をたくさん集めてくれた。

(いんなみ としひで / 愛知大学経済学部教授)

■柳田国男(一八七五−一九六二)

▶民衆の生活史を起こした思想家

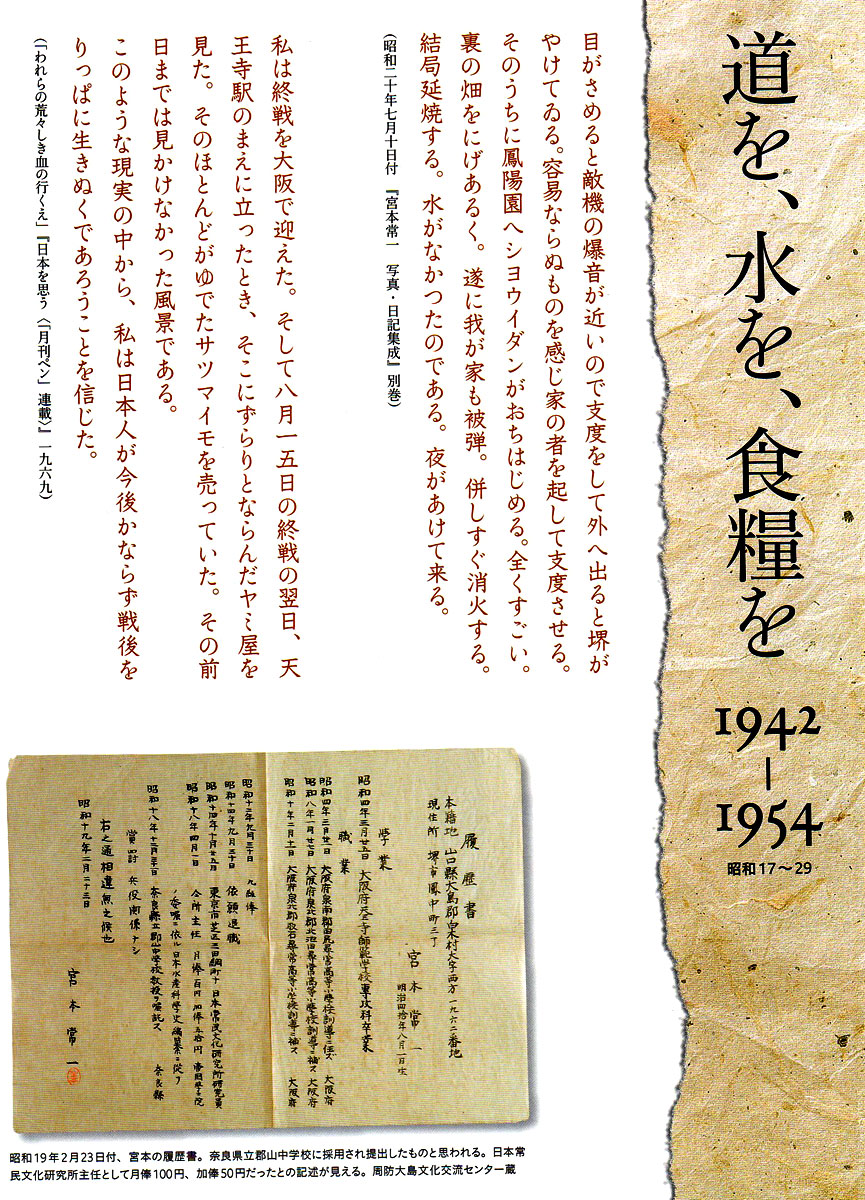

昭和24(1949)年5月、山梨・河口湖畔に赴いた柳田国男(座っている人物)。向かって左、コートを纏った男性は渋沢敬三。この時、柳田74歳、渋沢53歳。終戦を経て、日本民俗学は再出発の時期だった。渋沢資料館蔵

学問とは一つの問題をもち、進んで人の意見を聞き、天然の事実を調査するものであるという風な意見から、「学」を「まなぶ」と訓(よ)む誤りを指摘したのである。「まなぶ」とまねは「真似ぶ」であって、同じことをくり返すことであろう。(中略)農民の言葉によく注意してみると、「おぼえる」「まねする」というのはあっても「まなぶ」という言葉はない。「おぼえる」とは 「思う」という言葉とも同じであって、記憶をも意味し、古人のいったことを思い出すこと、また自ら静かに考えに耽(ふけ)るということもその中には含んでいる。(『故郷七十年』一九七四)

▶柳田と宮本の接点

宮本常一を民俗学の道に誘ったのは、柳田国男がきっかけである。宮本は、昭和三(一九二八)年頃に創刊された柳田主宰の雑誌「旅と伝説」の購読者だったが、いつしか投稿者となり、やがて民俗採集の報告・執筆をするようになった。宮本が民俗学の世界で活躍する手助けをしたのは渋沢敬三であるが、端緒を開いたのはあくまで柳田だった。その背景には、当時の民俗学を取り巻く時代状況がある。柳田は日本民俗学の創始者であり、宮本と出会った時期は、ちょうど学問の確立期にあった。この頃、民俗学の活動を起こすということは、全国各地で採取した昔話や伝説を柳田に報告することであり、さらには柳田主宰の雑誌に掲載されることだった。学界の元締めとしてその体系化に指揮をとつていた柳田に対し、宮本は柳田の元に募る同志のうちの一人だったわけである。

▶民俗学の歴史は柳田とともに

柳田国男は明治八(一八七五)年七月三十一日、兵庫県神東郡田原村辻川(現・神崎郡福崎町辻川)に生まれた。旧姓は松岡、男八人兄弟の六番目で、兄には歌人で医者、貴族院議員にもなった井上通泰、弟には言語学者の松岡静雄、日本画家の松岡映丘がいる。明治二十六(一八九三)年、第一高等中学校に入学の前後から文学に傾倒し、明治三十(一八九七)年四月、民友社から刊行された『抒情詩』には、国木田独歩、田山花袋、宮崎湖処子らの作品と並んで、柳田の新体詩が収められている。東京帝国大学法科大学政治科では農政学を学び、卒業後は農商務省農務局農政課に入省、それから柳田家の養嗣子となったのは明治三十四(一九〇一)年であった。のち大正八(一九一九)年に、貴族院書記官官長を最後に官界を去り、民俗学に専念することになったが、この間、新渡戸稲造を中心に石黒忠篤、小野武夫、牧口常三郎らと「郷土会」を結成、柳田を農政から民俗の研究に傾かせた。また『遠野物語』が刊行されたのも明治四十三(一九一〇)年であったが、もっとも注目すべきは大正二(一九一三)年の「郷土研究」創刊で、これは日本で最初の民俗学雑誌といわれている。当時はまだ民俗学という呼称もなく、郷土研究とかあるいは土俗学などと呼ばれたこともあった。

この後、東京朝日新聞論説委員として社説を担当、それから国際連盟委任統治委員会委員としてジュネーヴに赴任する。しかし関東大震災の報を聞いて「本筋の学問のために起つという決心」(『故郷七十年』)を固め、職を辞任し、民俗学の談話会を開くに至っている。メンバーは金田一京助、今泉忠義、中山太郎、早川孝太郎、岡正雄ら、その後学界にて後世に名を残す人びとが参加、これがのち昭和八(一九三三)年に正式結成された「木曜会」に結びつき、戦後、組織化された民俗学研究所研究会の母体ともなった。ちなみに昭和八年当時、講義された内容は、日本民俗学の体系を示した『民間伝承論』である。そしてこの動きは、全国の有志に波及させるべく、昭和十年、東京・日本青年館で行われた「日本民俗学講習会」へと発展するのである。

▶いまだ定まらぬ評価の狭間で

「私の家は日本一小さい家」で「この家の小ささ、という運命から私の民俗学への志も源を発したといってよい」と、柳田は晩年の自叙伝『故郷七十年』にて述べている。こうした小さな気付きから普遍的な問題を提起していく姿勢が、民俗学の醍醐味であり特徴であろう。実際、柳田は出自や幼少年期の体験、郷土に対する想いあるいは疑問を自らの中で発酵させ、のちに日本民俗学という一つの学術分野を立ち上げ、切り開いていった。

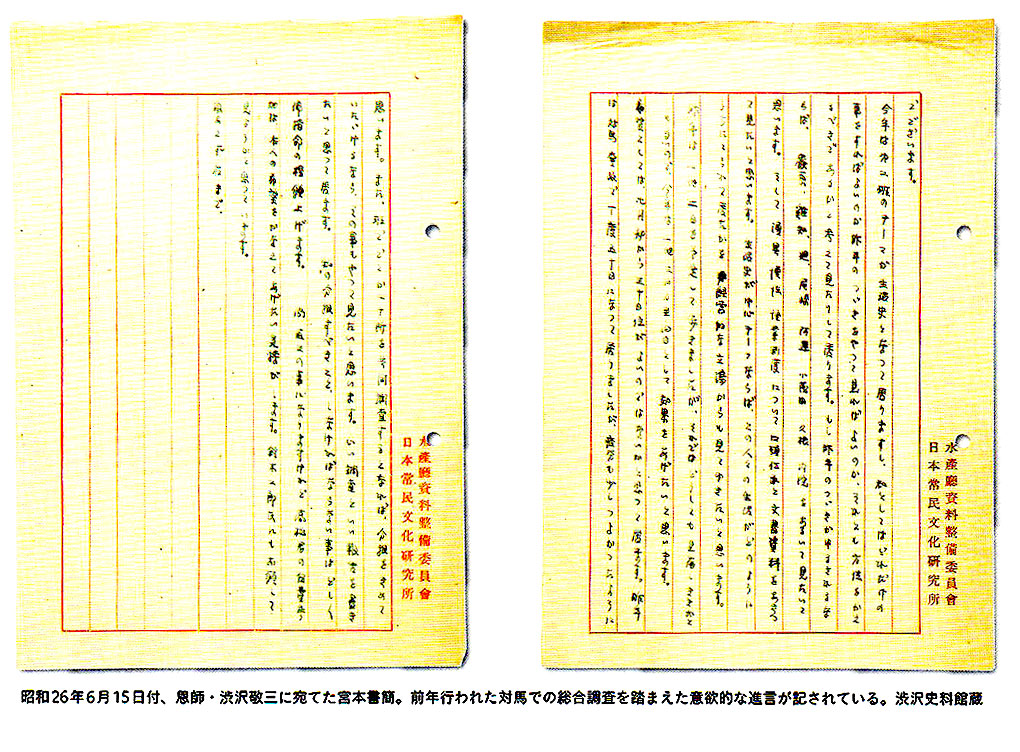

昭和17年8月26日付、柳田から渋沢敬三に宛てられた葉書。渋沢史料館蔵

しかし、このようなケースは学問においては非常に珍しく、その思想・手法の確立においては、功罪相半ばするところも多々あったと思われる。そのため文献史学としての歴史学との葛藤、近代以前の日本への志向、あるいはナショナリズム(国家または民族の統一・独立・発展を推し進めることを強調する主義・運動)との距離なども含め、柳田国男という人物については現在も評価はさまざまで、学問の目的が何であったのかも含め、その批評は膨大な数に及ぶ。となれば、柳田を知るには、やはり残された著作物を手にすることが一番の早道であり、ここでは、それらの一つひとつを取り上げることはしないが、それにしても柳田を問うことはすなわち、日本民俗学しいては日本そのものを問うことに繋がり、どのような評価を持とうと、この人物の存在がいかに大きいものかをおのずと知ることになるだろう。 間違いないことは、柳田がいなければ日本民俗学は生まれなかったし、恐らく宮本常一の生涯も変わっていたに違いない、ということだ。

【参考文献】「故郷七十年』柳田国男 朝日選書一九七四F日本民俗学のエッセンス〔増補版〕』瀬川清子・植松明石=編 ペりかん社一九九四