Ⅲ・音楽と美術の出会うところ

■Ⅲ・音楽と美術の出会うところ

■Ⅲ・音楽と美術の出会うところ

戦後の1951年、詩人の瀧口修造の下に音楽家と美術家の二つのグループが出会い、総合芸術グループ「実験工房」が結成されます。この年に実験工房のメンバーが作曲・装置・衣装を担当した創作バレエ「生きる悦び」の上演はその出発点となりました。実験工房の音楽家と美術家による、ジャンルを超えた協力はスライド・ショーや映像、立体作品など、50年代を通じて協働による新しい表現を生み出すことになります。作品の発表は音楽会と美術展示を交互に行う形で行われています。

瀧口修造の周囲に集まったメンバーは異分野の芸術との交流に大いに刺激を受けました。たとえば、1950年に瀧口修造と出会った駒井哲郎は、52年より実験工房に参加しており、武満徹は彼からオディロン・ルドンの画集を紹介されたことにより、その後ルドンは武満にとって作曲のインスピレーションを与える存在となっていきます。駒井は岡鹿之助との交友を通じて現代音楽への知識を深めてもいました。53年に個展で発表した「夢遊病者のフーガ」を意味する《フューグ・ソムナンビュール》は11点から成るシリーズ(現存しているのは7点)で、円筒形の構造物が下から上へと重なり合い、大きな構造物を形成し、やがて解体するという流れを読みとることができます。第1声部の最初の主題に始まり、これを第2声部が追いかけ、次いで第2の主題が登場し、と複雑に組み立てられる作曲技法「フーガ」の展開と相通じています。

武満徹は実験工房を通じて美術に対する理解を深め、その後も作曲活動と並行して絵画、映像、映画などの視覚芸術への関心をいっそう高めていきました。

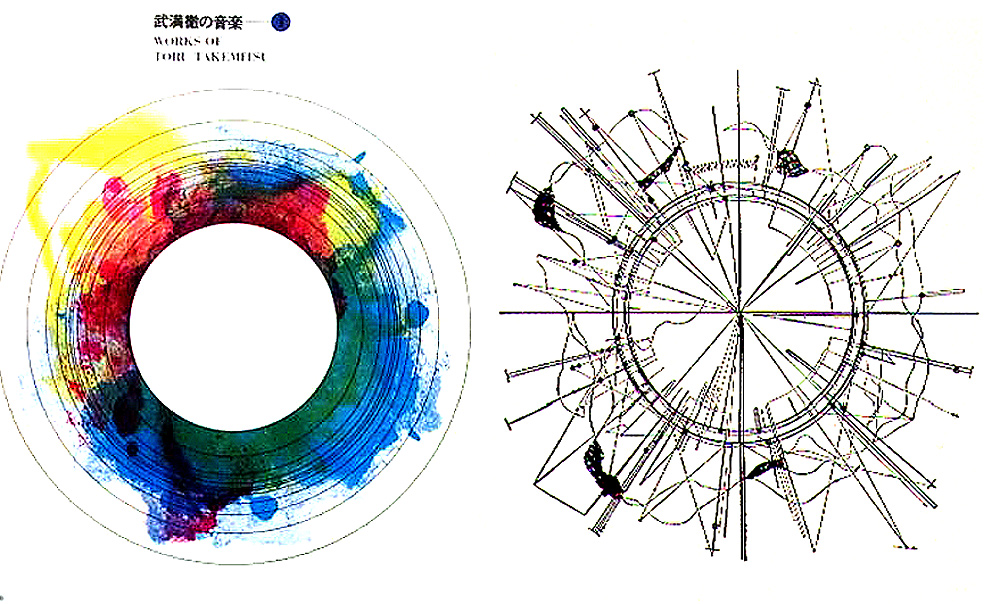

武満は実験工房時代にふれたヨーロッパの前衛的な音楽との出会いを経て、現代音楽のコンサートで作品発表を重ね、同時に映画やテレビの分野でも活動しています。作曲と演奏の関係性にも注目し、演奏家が楽譜を読む、その解釈の自由度の高い作曲を試しています。その背景には50年代に、モートン・フェルドマンによって偶然性を取り入れた図形楽譜が発案されたことからの刺戟がありました。

これは作曲者がこれまでの五線譜にはなかった演奏方法の「指示」を記し、演奏者は図形楽譜を自由に読み、その場で演奏するという、作曲者と演奏家の間の新しい関係をつくり出すものです。

美術に深い関心をもつ武満は杉浦康平と組んで《弦楽のためのコロナⅠⅠ》《ピアニストのためのコロナ》、さらに、デザイナー、ブルーノ・ムナーリから贈られた本を楽譜として読む《ムナーリ・バイ・ムナーリ》などを作曲しています。

視覚的な美しさに満ちた楽譜の挑発に対し、演奏者がどのように応えるのか、そこから生み出された音楽とはどのようなものとして立ち上がるのか、楽譜はそれを待っているのだといえるでしょう。

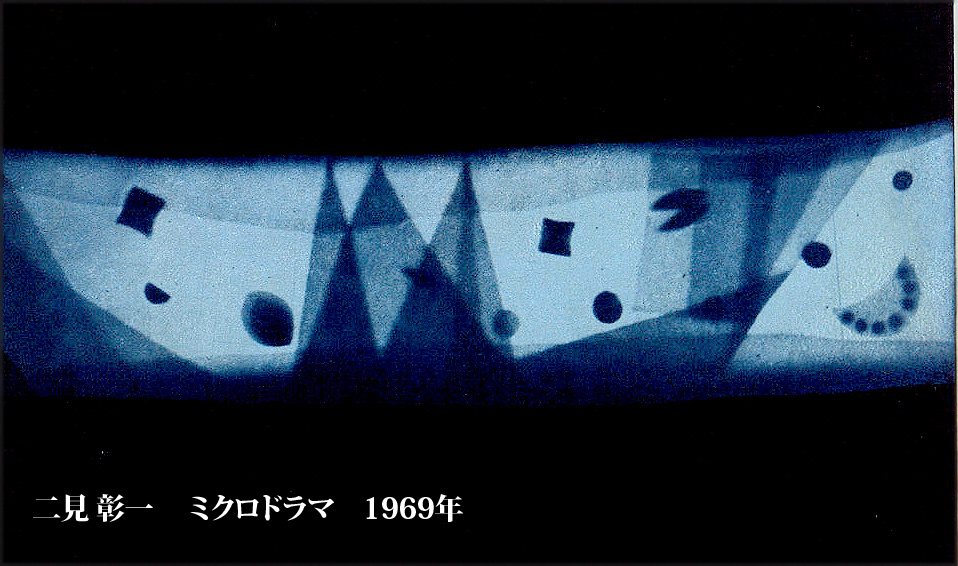

クレーやカンディンスキーが取り組んだ、美術によって音楽と通じ合う純粋な表現をつくろうとする試みは、現代にも脈々と継承されています。版画家の二見彰一は、バッハの音楽などにインスピレーションを得ており、青色を刷り重ねて色を段階的に表現した矩形を並べるなどして、いくつもの奥行きを感じさせる背景に、線のアラベスクや、ほのかに明るい矩形をちりばめた抽象的な構成をもつ版によって、音楽のもたらす境地を伝えています。

■Ⅵ音の像・かたちの響き

現代美術では、既存の美術の形式を乗り越える新しい表現の形が追求されています。そこでは、美術と音楽という領域の区分は曖昧なものとなり、絵画・立体・映像の領域は入り交じり、映像の分野では音があることがむしろ前提であり、さらにはインスタレーションの手段によって複数のジャンルを同時的に示すなど、それぞれの領域は不可分に結び付く傾向を示しています。

この章で紹介する三人の作家は、写真の記録や金属の立体を前にしてそこに音楽を見つけ出し、あるいはドローイングという行為が、音楽と分かちがたく一体となる表現を行っています。

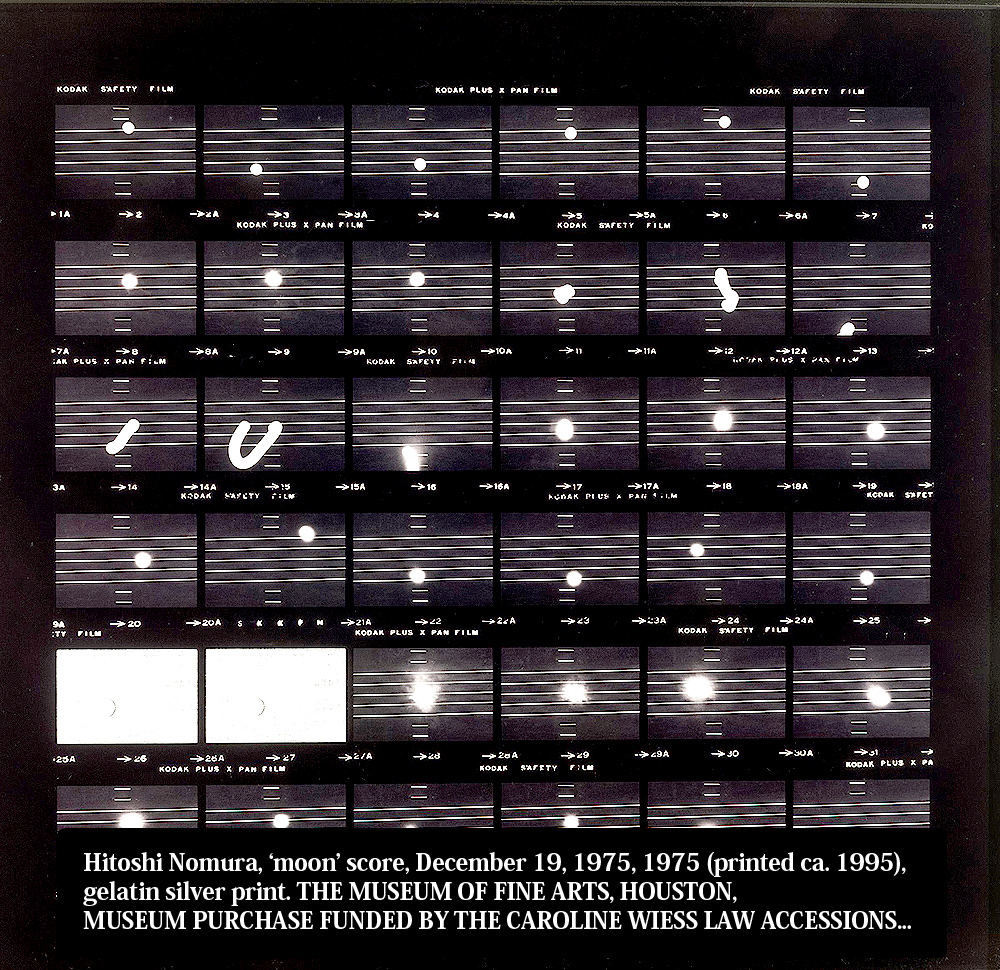

野村仁は、宇宙的なスケールから、ごく身近な重力の感覚や自分が日々はたらかせている視覚に至るまで、物理的な現象に目を向け、私達にそれを意識させる精緻な表現を生み出しています。月の写真を撮る、それは撮影者の位置によって、空中に走る電線に重なって見えます。その発見をきっかけに、moon,scoreが生み出されました(上図)。古代ギリシャでは、この世の上空に天球が巡り、天球上にある星々は人間には聞こえない宇宙の秩序の調べを奏でていると考えられてきました。こう考えるならば、月の運行も毎日少しずつ変化しており、それを音楽に置き換えることもできるかもしれません。それはゆっくりと上昇し、下降するなめらかな音の運びを予測ざせま-れ野村はしかし、撮影者がどのようにカメラを構えるかにより、月の五線譜上の位置がランダムに変わり、音の動きが多彩になる手法を選びました。出品作品は5年間にわたり2月の月を撮影し、暦上の同じ日を縦に揃えて並べて弦楽五重奏のスコアとしたもので、普通の身体感覚では測ることの出来ない、しかしシンプルな方法でつかまえた、天体の運行=音楽です。

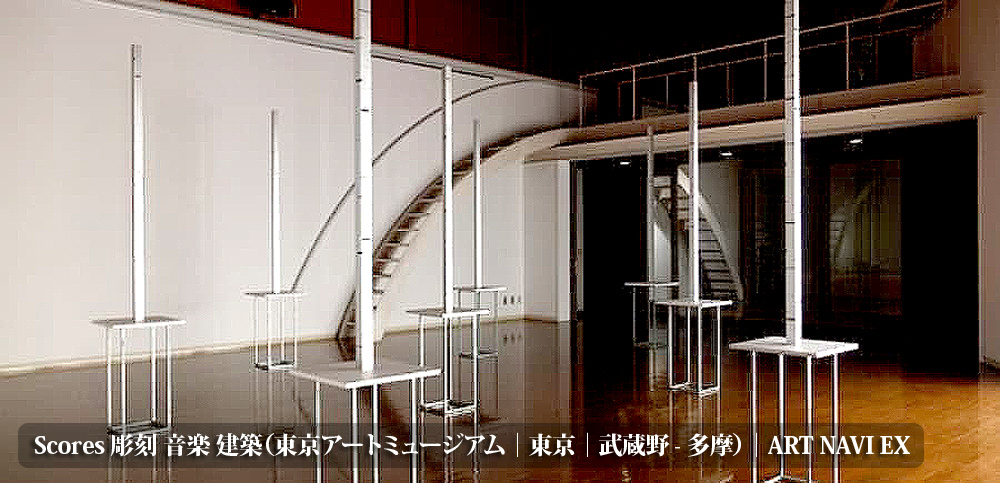

金沢健一は一貫して「素材として成形ざれた金属」のもつ存在感に日を向けています1それぞれの金属が周囲にはたらきかけるそのエネルギーは、金属のかたちがシンプルであれば私たちにもいっそう見えやすくなります。細がい粒を撒いた金属板を音に共鳴させて振動させると、そのもの固有の「節」の部分によって形をえがくクラドニ現象が起こります。作家の関心は、この一点の金属ごとの厚みの微妙な変化やカープが振動を生み、目に見える波形を描くことへと向けられました。いっぽう、2015年から取り組んでいるScoresは、アルミニウムの四角柱に刻み=Scoreを入れ、10の柱を空間内に配置したものです(下図)。これらの刻みの幅、長さ、位置は柱にリズムを与え、空間へとはたらきかけます。このアルミニウムの柱はどのような書を奏でているのでしょうか?この柱の刻みを五線譜上に置換し、音の積み重ねとして読みとることも可能なのです。

石田尚志は、描画する動きと時間をそのままとどめるために、アニメーションの制作を始めました。描画を生み出す旋律やリズムは、石田の身体から生じ、また音楽に、あるいは光の変化に反応することでも生み出されます。植物が繁茂していくようなアラベスクの線と、窓のような矩形が応答することも作品に共通する特徴です。J.Sバッハ作曲の一つのテーマよりバリエーションが14曲作られている《フーガの技法》より、3つの曲について、用意したドローイングのパターンを楽譜に対し自由自在に組み合わせたアニメーション(下図)が、音と同期して動くそのとき、複数の声部が反復し、応答し、進行し逆進する音楽の構造がまさに目に見える体験をすることができるでしょう。

■Ⅲ・音楽と美術の出会うところ

■Ⅲ・音楽と美術の出会うところ