太陽の塔

■お祭り広場と『太陽の塔』

■お祭り広場と『太陽の塔』

日本の光と影、過去と未来をいっしょくたんにして清算しょうとする大阪万博の〝意図されざる意図″は、観客がメインゲートに入って真っ先に目にするお祭り広場と、そこにそびえる『太陽の塔』に、はからずも集約的に表れている。

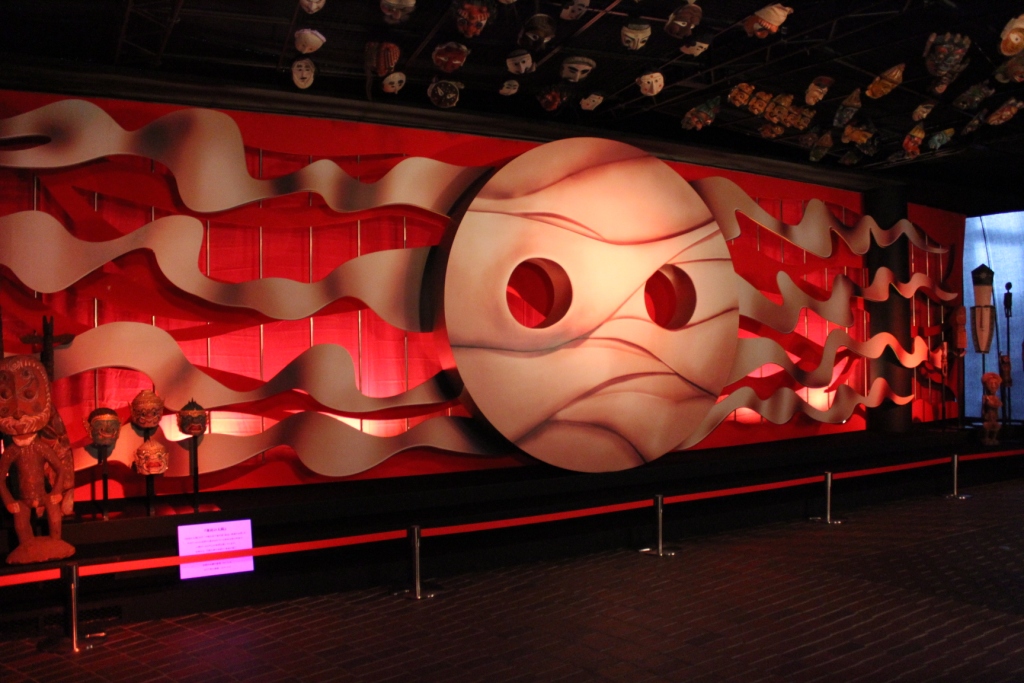

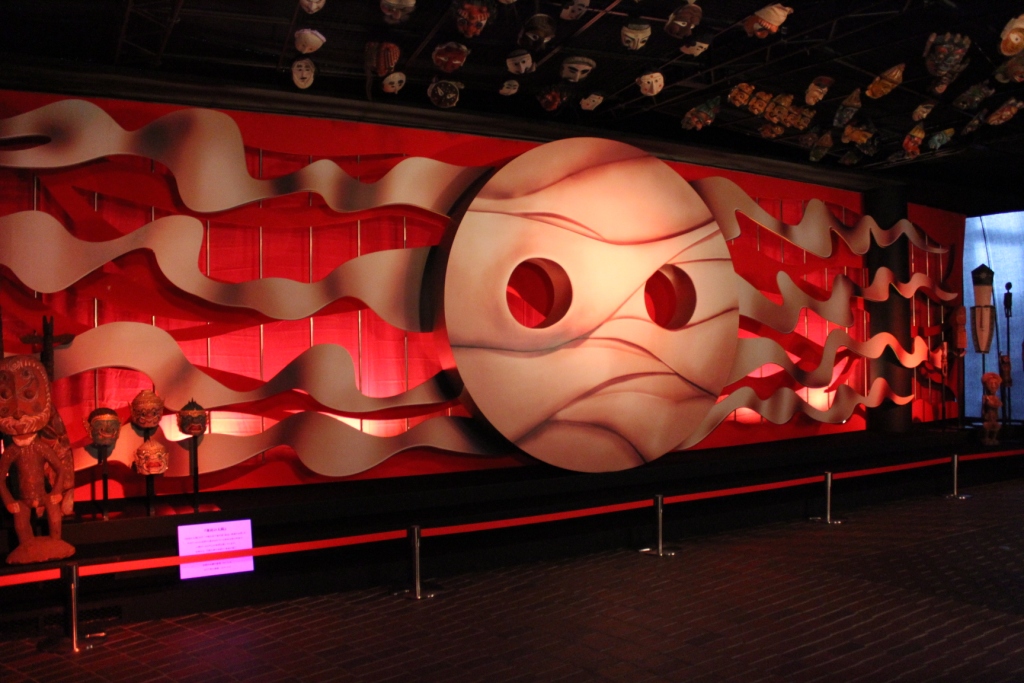

母の塔と青春の塔という二つの塔に挟まれ佇立(ちょりつ・たたずむこと)した「太陽の塔』は、全部で四つの顔をもつ。腹のあたりには、制作者である岡本太郎のトレードマークともいうべき《太陽の顔》が設置されている。これは現在を見つめる顔である。二つ目は『太陽の塔』の突端に取り付けられている<黄金の顔》だ。金色のお椀型のオブジェに二つの目がくりぬかれ、会期中、日が暮れるとこの目に取り付けられたキセノン灯光器が、二本の鋭い光をサーチライトのように周囲に投げたという。これは未来をシンボライズしている。「太陽の塔』の後ろ側に回ると、万博のメイン会場であるお祭り広場に出るが、この広場を睥睨(へいげい・にらみつけて威圧すること)するのが、過去を象徴する<黒い太陽》だ。正面のレリーフや黄金の顔との対比で考えるなら、これは光に対する影を表しているともいえるだろう。『太陽の塔』には、地下展示にあたる場所にもう一つ、第四の顔があった。現在は行方不明になっている《地底の太陽》である。これは人類発祥の太古と関わりをもつとされ、世界各地から集められた民族の仮面や彫像の中心に陣取る形で設置されていた。

『太陽の塔』は、このように顔だらけなのだ。いかにも岡本らしい破天荒なアイデアなのだが、それを単に常識破りの芸術家の奇抜な思いつきと片付けるべきではない。岡本の創作のなかで「太陽の塔』がどのような意味をもっていたのかはひとまずおくとしても、これは一つのひらめきが熟慮のうえに錬成されたものと考えられる。肝心なのは、岡本が万博を政治的な諸力がはたらく場ととらえながら、それらをケの日常から非日常的なハレの空間、つまり祭りへと移行させることで、巨大なエネルギーの蕩尽(とうじん・財産を湯水のように使いはたすこと)の場へと変貌させた、という点である。そのために未来と同時に過去に、そして社会の光の部分だけではなく影の部分にも睨みを利かせる顔を、この樹木ともトーテムともつかない巨大なオブジェに、まるで多面観音のように配置したのである。

| 総工費(当時) |

約6億3千万円(テーマ館全体では約25億9千万円) |

| 工期 |

昭和44年1月から昭和45年3月(テーマ館全体では昭和43年9月からの約1年半) |

戦前にパリに留学していた折に、アヴァンギャルドのアーティストやジョルジュ・バタイユのよぅな思想家と交流しながら、同時にマルセル・モースのもとで文化人類学を学んだ岡本は、戦後は国内を巡りながら、日本の太古の美の発見と紹介に努めた。岡本のイマジネーションが、『太陽の塔』のような〝ベラボーな〟オブジェにたどり着いたのは、このあたりの異色な経歴を念頭に置くなら、むしろ自然のことのように思われる。もっとも、その最終的な形態は万博総合プロデューサー・丹下健三の存在によって、逆説的に発見されたものでもあった。

丹下のメイン会場案は、入り口部からメイン会場に至るスペースを、厚さ十メートルの屋根を地上三十メートルの高さに吊り上げることで、東西百八メートル、南北二百九十メートルにわたって覆ってしまうというものだった。ポールジョイントによってパイプをつないだスペースフレームと競争的野心からだけではないだろう。そこには近代機能主義を反転させようとする、野生のアーティストの独特な喚寛がはたらいていたように思われる。

一九五〇年代後半から六〇年代にかけて存在感を強めていたメタボリズムは、恒久的・永続的でぁることが当たり前の建築を、時代ごとの要請や、そこに暮らす人間の生活のニーズに沿って変化47一第1章 光と影、過去と未来するものととらえる、建築の〝新陳代謝″を前提にしていた。メタボリズムの思想は、人口増加と急激な都市の発展を前にして、都市圏・生活圏を容易に拡張できるメガロポリスのイメージと結び付いていく。基本ユニットを反復させ海面や宙空に積み上げていく彼らの発想は、さながら建築におけるミニマリズムであり、未来的かつ機能的であると同時に、どこか官僚的な無機質さをも帯びていた。それは眉村が自作で警鐘を鳴らしていた産業官僚による日本支配の構図に、最もしっくりくるデザインでもある。

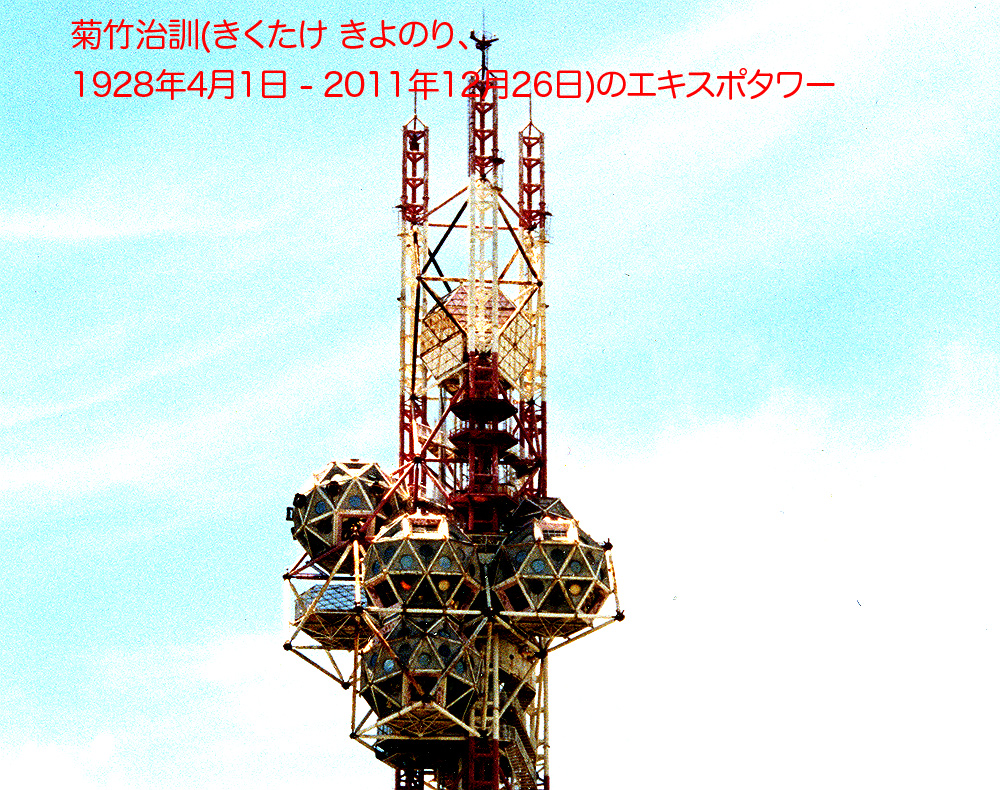

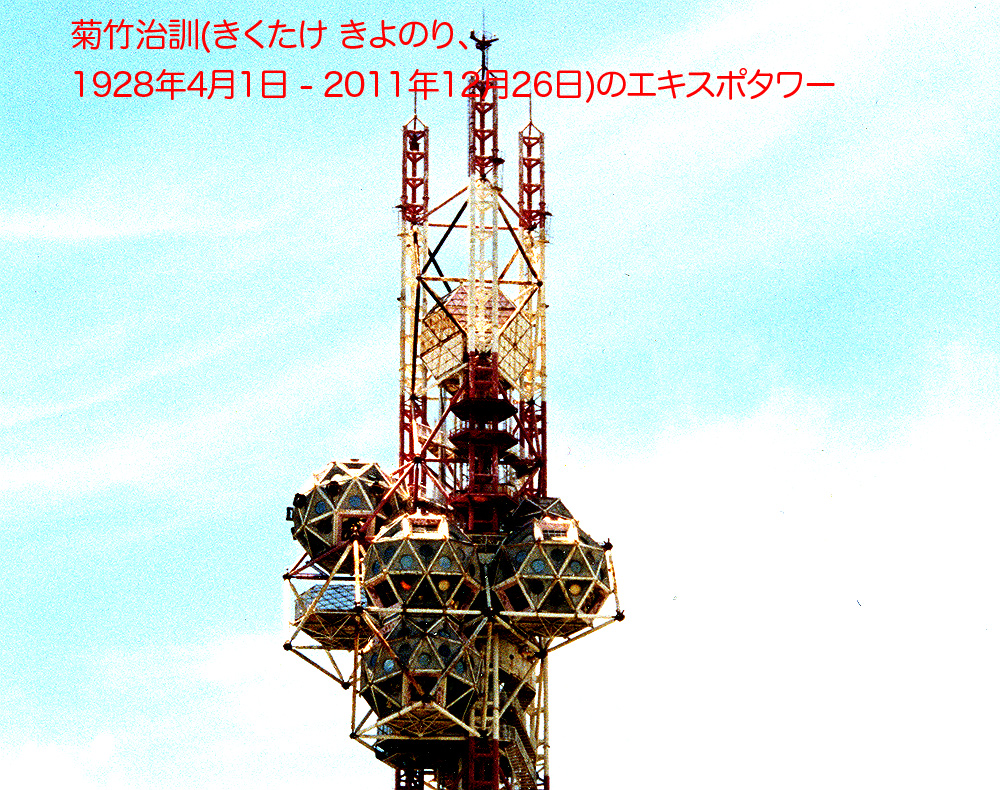

大屋根のスペースフレームは、菊竹治訓(きくたけ きよのり、1928年4月1日 – 2011年12月26日)のエキスポタワーなどと並び、メタボリズムが日本を代表する建築の前衛様式であることを大方に印象付けるに十分なものだった。万博は未来のイメージとダイレクトに結び付いただけでなく、会期終了後に建築物の撤去を前提としていたという点でも、メタボリストたの方向性と相性がよかった。

丹下健三はメタボリストたちの一つ前の世代にあたるため、その仕事をじかにメタボリズムと結び付けることはできないにしても、だからこそその仕事には〝モダン〟を前面に押し出した戦後の前衛建築の意匠にはない荘重さが漂う。戦時中におこなわれた大東亜建設記念造営コンペの1位入賞を皮切りに、丹下は昭和という時代の節々を画する象徴的な建築物に、その名をことごとく刻んでいる。広島の平和記念公園、東京オリンピック時の国立代々木競技場、東京都庁舎これらの建築に共通するのは伝統とモダンを結び付ける、巧みなバランス感覚である。

モニュメンタルで、たとえモダンであってもどこか復古的なにおいをまとった丹下作品の特徴は、この大屋根にも感じられる。メイン会場がもし、ミニマリズムと荘重さを併せ持つ大屋根に覆われていただけだったら、官僚制合理主義による巨大な区画整理を想起させる味気ないものになっていたはずだ。もっとも、丹下とメタボリストたちのメガストラクチャーが、国家という圧倒的な権威をこれほどまでに見事に可視化しえたからこそ、『太陽の塔』が生まれたのだ、ともいえる。岡本は大屋根の設計から『太陽の塔』に至る創作プロセスを次のように書いている。

プロデューサーを受諾するかどうか、返事を保留したまま、私はまずこの構想を建築の基幹 施設設計グループにぶつけた。万博準備は建設部門が先行し、この時丹下健三をプロデューサ ーに、最前線の建築家十三人による会場全体の配置計画も決定し、個々の施設の設計にとりか かっている段階だった。彼らを前にして、私は情熱的に基本的な考え方から、大づかみな構想 まで、同書を捷起した.や牢て一カ月ほどして、建羨部門から構想がまとまり、模型が出来た という連絡。すぐ見に行った。

アッと思った。メインゲートの正面に、シンボルゾーン全体をおおって巨大な大屋根がかけられている。四十メートルの高みに、幅百五十m、長さ三百五十m、厚みが十mという、大規模なスペースフレームの構造体が吊り上げられている。まさにそれは私が主張した未来の空間だ。

まだその時まではプロデューサーを引き受ける気になつていなかったのだが、私の提案に、建設部門がこのようにこたえてくれた以上、やらないわけにはいかないと覚悟をきめた。よし、この世界一の大屋根を生かしてやろう。そう思いながら、壮大な水平線構想の模型を見ていると、どうしてもこいつをボカン!と打ち破りたい衝動がむらむら湧きぎる。優雅におさま っている大屋根の平面に、ベラボーなものを対決させる。屋根が三十mなら、それをつき破ってのびる七十mの塔のイメージが、瞬間に心にひらめいた。頂上に目をむいた顔を輝かせ、会 場全体をへいげいし、まっすぐに南端の高台にたつランドマークをにらんでいる。こういう対決の姿によって、雑然とした会場の、おもちや箱をひつくりかえしたような雰囲気に、強烈な筋を通し、緊張感をあたえるのだ。私は実現を決意した。

大屋根を突き破って吃立する塔を見て、小松左京は石原慎太郎の完陽の季節』のなかで披露される障子破りのエピソードを想起し、この塔を「太陽の塔」と呼んだ。丹下と岡本という昭和を代表する建築家とアーティストの、偶然のコラボレーションをとらえた、これは見事なメタファーである。

ジョイントしたパイプを剥き出しにする丹下の大屋根は、訪れるものを座標軸のようにメガストラクチャーのなかに位置付ける。それは管理と監視の近未来そのものだ。この近未来の管理空間をじっと見ているうちに「どうしてもこいつをボカン! と打ち破りたい衝動がむらむら湧きおこ」つてきたのは、実に岡本らしい。根源的な生のエネルギーを召喚し、管理空間を内部から爆破すること。丹下と岡本という異なるタイプの芸術家が水面下で演じていた。ドラマを、小松は吃立するファルスが障子を打ち破るという比喩で巧みに言語化した。

『太陽の塔』がファルスであるなら、そこから生まれてくるものは新しい生命でなければならない。『太陽の塔』の内部に足を踏み入れようとするものたちは、まず太古の昔、生命の発生を体験するスロープ状の「カオスの道」を通って地下に降りなければならない。そこでは稲光によって分子化合物が進化することで、徐々に〝もの〟が〝いのち〟を育む姿が描かれている。さらに「いのち」「こころ」「ひと」のスペースを抜けると、広大な「いのり」の空間が開けてくる。ここには世界中から集められた仮面や神像、生活用具などが所狭しと並べられ、異様な雰囲気を醸し出していた。その中央に鎮座していたのが、冒頭で述べた「第四の顔」、すなわち《地底の太陽》である。

「いのり」の空間の裏側に塔への入り口がある。『太陽の塔』はその内部に、高さ五十メートルにも及ぶ「生命の樹」を内蔵し、この樹には四十億年の生命の進化を特徴付ける二百九十二体の生物模型が設置されていた。観客は段々状につながれたエスカレータで上方に移動しながら、この樹木に刻まれた進化の歴史を目の当たりにする。べんもう虫から三葉虫や両生類の時代へ、さらに恐竜の時代を経てゴリラやチンパンジーへと進化し、最上部にはクロマニヨン人が立っている。樹木の頂上にはさらに、群青色の美しいグラデーションが真っ白な天空へと連なっていく「太陽の空間」が広がっていた。

こうして人間への進化のはるかなる道のりを追体験した観客は、地上三十メートルの高さに設置された大屋根の内部に出る。「宇宙」「人間」「生活」「世界」をテーマに作られた「であい」のスペースでは、最新の技術や発想によって実現される近未来の姿が提示されていた。これを一通り回ったのち、観客はエスカレータを通じて母の塔へ降り、さらに〝現在″を表象するメインゲート正面の巨大スペースへと戻ってくる。

これは言ってみれば、『太陽の塔』を菩薩に見立てた壮大なる胎内めぐりである。巨大ファルスの内部へと参内するものは、おのれの存在を一つの精細胞へとひとたび還元しなければならない。個体発生が系統発生を繰り返すように、生命の樹という発展段階を駆け上ると、そこに現れるのはまだ見ぬ未来の世界だ。そこから私たちの魂はエスカレータという名の産道を通って再び下界へと舞い降りてくる。〝母の塔″という胎盤を降り、「現在-調和の世界」と名付けられた入り口へと引き戻されて、この胎内めぐりは幕となるのである。

こう考えるなら、『太陽の塔』とは下降と上昇によって現在の時間層に過去と未来を重ね合わせ、と同時に光と闇を効果的に用いながら、異界を経巡り、生命の神秘を体感させる装置であったことがわかる。さらにここにはイニシエーションの過程も巧みに織り込まれている。岡本によれば仮面とは、自分が自分でありながら同時にそうでない他者になるもの、それをかぶることによって背反する矛盾に引き裂かれ、陶酔のうちに世界と合一するためのものだ。ヘルメットをかぶりタオルを巻く学生たちの破壊活動も、岡本には仮面をかぶったイニシエーションに映る。<地底の太陽》のもとに集められた仮面は、展示物としてショーケースにおとなしく収まるものではなく、この第四の顔と共振することによって本来の呪力を取り戻し、そこに足を踏み入れるものを、自己と他者の矛盾と陶酔へと導くためのものであったはずだ。

『太陽の塔』は、過去から未来へと向かう時間軸を生成しながら、現在という時間層を貫いて竪する生命のエネルギーである。その塔には、過去=<地底の太陽》、現在=<太陽の顔》、未来=<黄金の顔》が、それぞれの時間層に視線を投げかけている。この生命の神秘、世界との新しい出合いを人間が言挙げ(ことあげ・日本の神道において宗教的教義・解釈を「ことば」によって明確にすることを言う。)するなら、最もふさわしいのは祭りである。確かに『太陽の塔』の足元には、退屈なケをハレ(ハレ(晴れ、霽れ)は儀礼や祭、年中行事などの「非日常」、ケ(褻)は普段の生活である「日常」を表している)によって一変させるお祭り広場が広がっている。民族学の経験と方法論を知悉(ちしつ・ある物事について、細かい点まで知りつくすこと)した岡本らしく、実に巧妙に仕組まれた動線なのである。

では残る一つ、塔の裏側の<黒い太陽》は何を凝視しているのだろうか。この緑色のフレアを放つ太陽は闇と結び、まがまがしく不吉である。闇と祭りといえば、『書記』の天の岩戸の物語が思い浮かぶ。天照大神が姿を隠す直接の発端になったのは、スサノオが機屋の屋根に穴をあけて皮をはいだ馬を放り込むという乱暴狼藉(ろうぜき)はたらいたからだった。それにしても世界中から来客を迎えるメイン広場を見つめる顔が見る者の不安を掻き立てるとは、何とも場違いではないか。そこには岡本らしい文明批評が隠れている。一見静かに沈んだ顔に見えるが、この世の中の不調和、矛盾などすべてに憤りを表している。

万博は、さまざまな社会矛盾をいったん棚上げにしたうえで成立つイベントであり、開催前年に吹き荒れた反博運動はこの点を指弾(しだん・つまはじきにする)していたのだった。大規模な国家的祝祭を通じ 広範な関心を万博は社会の光と影を操作する装置としても作用する。《黒い太陽》は、万博の隠された機能が、その制作に関わっていた者たちにとっても意識されていたことを意味する。

岡本は《黒い太陽》を塔の裏側に刻むことで、万博を推進する官僚たちに一失報いたともいえるだろう。しかし万博内部で国家を批判するという高度な戦術が、必ずしも常に成功したわけではない。例えば大屋根内部の空中展示には、当初から「原爆展示」が予定されていた。「戦争・破壊・平和」という三つの壁に写真をコラージュしていくというプランで、これ自体は直接に国家や権力、社会批判と結び付く内容ではない。しかしその写真が原爆雲、破壊された都市、死者の足などをコラージュしたものだったために、「表現が生々しすぎる」との理由で万博推進本部から物言いがつき、大幅な変更を余儀なくされている。影は光によって、も表向きは覆われていなければならなかったのである。

■お祭り広場と『太陽の塔』

■お祭り広場と『太陽の塔』