犬ものがたり

■ イヌをめぐる民俗と信仰

■ イヌをめぐる民俗と信仰

菊池 健策

▶︎はじめに

ロイ・ウィルスは、「動物は、世界の至るところで深遠な象徴的意義を帯びたイメージとして用いられている。この理由は、「動物的なるもの」が人間の受け継いだ生物的な部分としてわれわれの内部に存在していると同時に、定義上、人間社会の外部に、それを越えたところに存在している点にあるように思われる。」と述べ、また「動物のもつ特異性は、それが人間と空間的な意味で近接して存在していながら人間とは異なった存在であり、また人間と相似ていながら人間とはなりえない存在である、という点に求められる。こうした理由によって、動物は人間の思考の対象として選び出されているのである。」と言っている。また、谷川健一も同様の主旨のことを述べている。両者はともに、伝承として語られる動物に、人間の文化の象徴的意味を認め、かつ人間が動物をどのように認識しているのかということに、人間の精神世界を見ようとしている。

▶︎民俗における犬のイメージ

さまざまな動物の中でも、犬はもっとも古い家畜のひとつであり、それゆえに人間のもっとも身近な動物のひとつとして、民俗においてさまざまなイメージでとらえられてきている。昔話をみてみると、花咲爺において宝物のありかを教える犬であり、七夕説話で天上界への最後の橋渡しをする犬、そして桃太郎の鬼退治のお供をする犬である。これらの中で犬はいずれも人間以上の霊的力を待った存在として語られている。さらに人間のお産にあたっても、戌の日に腹帯をまくという習俗が全国的にみられ、しかもその腹帯に犬の字を書くという例も多くみられる。安産を祈願する対象として、犬が大きな力を持っているものと考えられていることがうかがえるのである。

しかしながら、あまり好ましいものとは考えられていなかった例も見られる。たとえば人をののしることば、あるいは蔑んでいうことばにおいて、「〜の犬」という表現をすることは最大の侮辱であり、忌み嫌うものに対する表現法であるのがそうである。

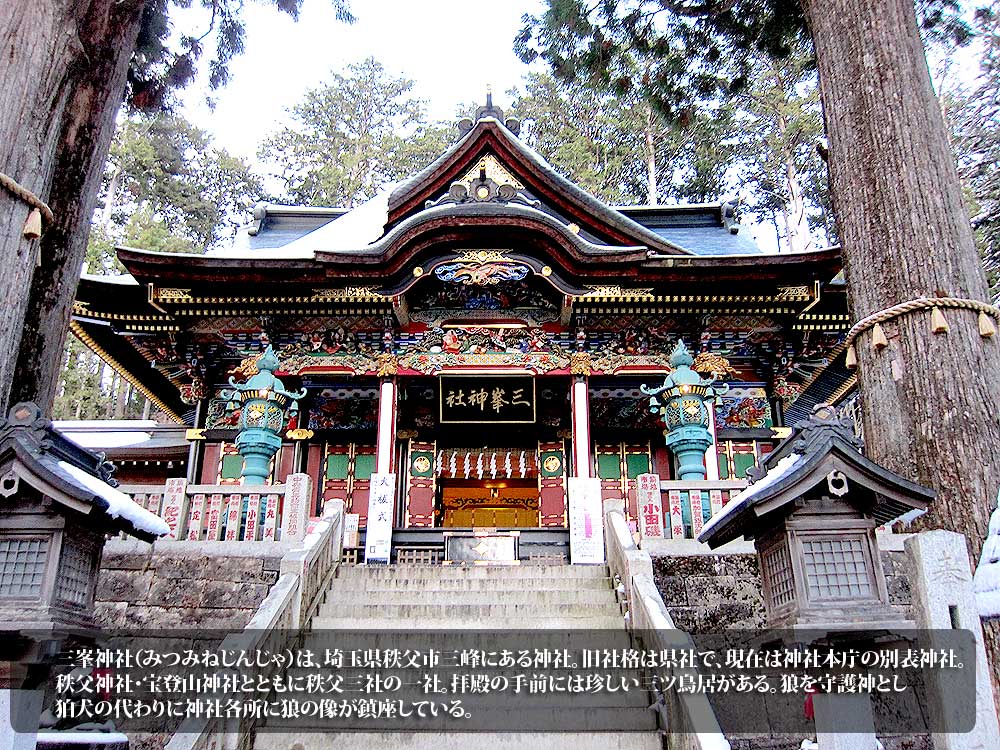

また、丁重に扱われる犬の存在も知られている。それはたとえば、三峰神社(三峯神社では皆様方のあらゆる厄災を祓い、開運成就を遂げられますよう 御祈祷を承っております。 .またオオカミとは、三峯山の不思議な霊気を言うと古書にも見え、大口真神(親しみを込めてお犬様、ご神犬、御眷属様とも呼ばれる)は、あらゆるものを祓い ..)や御嶽神社の御神体あるいは御眷属(ごけんぞく)として祀られている大口真神(おおくちまかみ)であり、山住(やまずみ)様である。これらはいずれも「お人様」と呼ばれる山犬が御神体となっている。山犬に対するこのような認識はこの他にも多々みられる。たとえば、「旅の帰り、山の中の峠の峰あたりからずっと後ろについてきて、家まで帰りつくと送ってもらったお礼の草履片足を口にくわえて帰っていった。」などと語られる送り犬の話。さらに「山の中で山犬が巣をつくってそこで子を産んだときには、赤飯をふかして重箱に入れて山犬の所へ持って行ってやる。」という山犬の産見舞いの伝承などである。

このような、昔話、伝承のなかにみられる犬に対する認識には少なくとも二つのタイプがみられる。一つは、忌(い・けがれを避けて慎む)まれるもの、もしくは侮辱されるものであり、もう一つは人間から丁重に扱われる存在としての犬である。この犬に対する認識を分類してみるならば、前者は人間の身近にいて密着して生活している犬であり、いわば人間に使役されている飼犬がイメージされている場合が多い。それに対して後者は、山犬あるいはお大様と呼ばれ、まさに山にいる犬であり人間と密接に関わりあいながらも、その生息(生活)空間は明らかに異なっている野生(自然)の存在としての犬で、人間の理解を越えた能力を持つものとして認識されているといえよう。

このように同じょうに犬として認識されていながら、自然に生きる山犬には飼犬よりもより強い霊的な能力を認め、祀るべき存在として認識しているといってよいであろう。いわば飼犬が文明(文化)であるとするならば山犬はまさに野生(自然)であり、不気味さ、荒々しさ、力強さを感じるのである。飼犬の従順さ、大人しさと対極にみるといってよいであろう。文明(文化)と野生(自然)という相対化された構図を読み取ることができるのである。

上記が第一の認識のしかたであるとするなら、二つ目の認識のしかたは、コッパースをはじめエバーハルト、狻純馨らによってすでに指摘されているように、中国をはじめ、華南を中心とする北部東南アジアの諸地域に生活する山岳高地民族、さらには広く太平洋諸地域にもみられることが知られている犬の信仰である。特に華南の山岳高地民族であるヤオ族の大信仰については、自分たちの祖先の出自を語る犬祖説話として存在していることが多くの先学により指摘されている。

さらに、日本における穀物将来説話の中に犬がある種の穀物をもたらした、あるいはある種の穀物の日本への将来にあたって犬が重要な役目を果たすものとして登場する話が存在する。ある種の穀物とは麦であり、現在日本における農耕の中心的価値観を与えられている水田稲作農耕において栽培される稲ではない。つまり犬は畑作で栽培される穀物をもたらした動物として位置づけられているのである。また、犬祖説話と類似したモティーフを持つ犬婿入り型の昔話も日本において各地に伝承されていることが知られている。

▶︎産と犬

出産は新しい生命の誕生という非常に喜ばしいことであると同時に、子を産む女性にとっては「産は女の業」といわれるように、苦痛と生命にかかわる危険を伴う大仕事であった。まさに出産は生と死が混然として存在する場面であった。

このような妊娠、出産に際して行われる安産を祈願する儀礼、呪具に火が深く関わっていることはよく知られている。たとえば妊娠した女性が腹帯を戌の日にまくと安産するとか、産をする場所におかれる犬張子などがそうである。また関東地方で行われている犬供養の行事なども安産を祈願する行事である。

近世の随筆でも、『梅園日記』や『嬉遊笑覧」などに犬と産の関連を示す記述が随所にみられる。『梅園日記」や「嬉遊笑覧』の記述は、産屋と子供の初外出に関する習俗を述べたものである。このほかにも出産に関する習俗をみてゆくと、犬との関わりを示す儀礼がいくつかみられる。

これらはいくつかの機会に分けることが可能である。

まず第一にあげられるのは腹帯をまく日である。これはほぼ全国的にみられる事例であり、まく日に戌の日が選ばれることが多いということと腹帯に戌の字を書いてまくという点に関連がみられる。

第二にはいうまでもなく前述した産屋である。

第三には生後三日目頃から始まる初外出の儀礼である。五ケ月めの戌の日に腹帯をまくという習俗については、一般的には犬のお産は軽いので、その犬にあやかってお産が軽く済むように戌の日にまくのだといわれている。この腹帯をまくという行為は、ちょうど胎児が育ち始め外見的にも明らかに体内に子がいることがわかるようになる時期に行われる。

つまり脂児が一個の生命として認められ、その生命を宿す母胎に対して最初になされる儀礼である。このように生命として認知されるということは、胎児が一個のタマを持つということである。この時期における脂児の生命力の不安定さゆえに、腹帯は胎児を保護すると同時に害をなすものが寄り付かないように護るという機能を持っているのではないかと考えられるのである。これらをみると腹帯を戌の日にまいたり、腹帯に犬の字を苦いたりすることには、犬がそのような力を持っていると考えられていることがうかがえるのである。

次に出産の時に産屋におかれる犬張子について考えてみよう。これについては前に紹介した随筆の中でも、呪いであると記されており、いうまでもなく安産を願う呪いであることがわかる。出産は新しい生命の誕生という非常に喜ばしいことであると同時に、子を産む女性にとっては「産は女の業」といわれていたように、産みの苦しみにともなう背痛と、生命にかかわる危険をともなう大仕事であった。速見融氏の指摘によれば、近世においては出産にともなう妊婦の死亡率は現在とは比較にならないほど高かったのであり、また出生児の死亡率も同じ様な状況であったと思われる。

まさに出産は生と死が混然として存在している場面であった。このように生と死が混然として存在していると考えられる場面におかれる犬張子は、出産という人事にあたって衰弱した母体に取り付こうとやって来る悪霊を追い払うという役じを果たすと同時に、生まれたばかりでまだ生命の安定していない生児に悪霊がしのびこむのを防ぐという役目をも果たしているのである。産屋におかれる犬張子は、火の産が軽いのにあやかるためだけではなく、出産に際して母親や生児にふりかかる悪霊をはじめとする様々な災厄を防ぐためにおかれているといえるのである。

最後に出産後の初外出の儀礼についてみてみよう。「七日目のムイカダレに、男児なら墨で、女児なら紅で、額に「犬」の字を書く」とか、「名づけには産婆を招き産児入浴せしめ、薄化粧をし、額に墨または紅で「犬」の字(男児)「小」の字(女児)を書き、地方によっては「犬」の字を書く」仰などというように、いずれも額に犬の字を書くというものでほぼ全国的にみられる。

またこの初外出の時に行くとされているところは、氏神、井戸、便所、橋などである。氏神へ参るという行為自体は、ムラの成員の一員としての生児の生存権の確認であることは明らかであるが、なぜその際に「犬」という字を額に書いて行くのかということが問題なのである。これは氏神へお参りするために「犬」という字を書くというよりも、生児が家の外にでるということそれ自体の方に意味があると考えられる。つまり額に犬という文字を書くことによって「犬」を生児に密着させておき、無防備な戸外において、生まれたばかりで生と死のいずれの世界に属するか所属の定かでない不安定な存在を、訪れてくる様々な災厄から守るという意味があるのであろう。

さらにセッチンマイリとかオヒヤマイリなどといって、初外出の際に便所、橋、井戸などをお参りするという習俗も、民俗世界においてそれらが持っている意味をふまえて考えることによりその意味が明らかになるであろう。民俗世界においては便所、橋、井戸などは、この世と霊界の接点となっている境界的領域であると考えられているといえよう。このような境界的領域に、まだこの世と霊界(生と死というようにも置き換えられよう)のいずれの世界に属するか所属の定まらない生児が参るということは、そこが生と死がともに存在可能な場であるだけに、ともすれば霊界(死)へ引き戻されてしまう危険性をたぶんにはらんでいる。しかしまた、これを無事に通過すれば、より確実にこの世のものになることができるともいえる。このような危険をおかすために生児の額に「犬」の字を書いてお参りするといえよう。犬がこの世と霊界(生と死)の境界にあってその両者を結んでいるがゆえに、また外敵を防ぐという性格からも、生児が生と死をともに存在させている境界としての井戸、便所、橋などに参ったときに、霊界へ引き戻されるのを防ぐことができるのだといえよう。

▶︎年中行事における犬

境界にあって、そこを守るものとしての犬はまた年中行事の中にもみられる。その中のひとつはイノコの行事であり、また奈良盆地周辺で行われているフクマルムカエの行事などがそうである。たとえばイノコの行事を見ると、春イノコが戌の日に行われ麦田に十二個のぼたもちを供えるとか、米粉で大の形をした団子を戸の桟に飾るとか、三月の豆まきの時にまかれたものを袋に入れ、腰に下げて山に行けば蝮にかまれないとかいわれている。また田祭りを行うというところでは、戌の日の夜、近くの山から五種あるいは七種の草木をとってきて供え、それに小麦粉の団子を供えて一晩飾っておき、翌朝川原に捨てるとか、あるいはシバだけは各自家の田の水田にさすとか、田祭り草だけを田にいれ他の供物は午の飼料にしてしまうとか言われている。これらをみると田無りに使えられる山の草木は明らかに依代としての性格を持っていると考えることができ、これによって稲の無事生育を祈念していると考えられるのである。これはまた、春イノコに麦田に供えられるぼたもちも同様であるといえよう。

この戌の日に祀られ翌亥の日の朝に下げられる供物には、稲の順調な生育をもたらすある種の力が宿っていると考えられているようである。このある種の力が何によってもたらされるのかを考えるとき、戌の日から亥の日にかけて行われる行事であることが重要な意味を持っているように思われる。たとえば、淡路国風俗問状答によれば秋の亥の子は三度あるが、その三度とも戌亥の方角に向けて祀ると記されている。このように戌あるいは戌亥には何か特別な意味があるらしいことが窺えるのである。この秋の亥の子が田の神への収穫成心謝の祭りという性格を持っているのであるから、その供物が供えられる対象は田の神であるということになろう。つまり戌あるいは戌亥の方角には田の神がいると考えられていることが想像されるのである。したがって田まつりに戌あるいは戌の日から亥の日にかけて供物を供えるのも、秋の亥の子と同様に戌という豊穣をもたらす特別な存在を祀り、それを田に入れることによって豊作を祈願するものであるといえよう。

これとは別にインノコあるいはインノコツイタチに、犬を戸の桟(家の入口) にあげたり身につけるのはふりかかってくる災厄を防ごうという意味があるといえよう。亥の子あるいは田の神祭りからは、犬が豊穣をもたらしてくれるものであると同時に、災厄がふりかかってこないように防ぎ守ってくれるものであると考えられているということができるのである。

次にフクマル迎えについてみてみよう。フクマルについては、犬であると説明する伝承が多く、犬であると考えてほぼよいのではないかと思われる。また、この行事の伝承を整理してみると、三つの共通した要素を持っていることがわかる。

一つは元日という例もあるがほぼ大晦日に行われる行事であるということ、

第二は、クマルムカエにあたって火もしくは大火が焚かれるということ、そして

第三にはフクマルが家の中あるいは蔵の中に招き入れられるという点である。

この三つの共通点に注意してみてゆくと、まずフクマルが家の中あるいは蔵の中へ招き入れられ、中に入ったとみなされるとその戸が閉じられ、外に出られないように閉じ込める行為が行われる。この行事が大晦日に行われ、しかも火を焚いて行われる行事であることを考えると、これが歳神を迎える行事であると考えられるのである。

したがってフクマルも歳神的性格を持つものであるといえよう。そして大蔵が時間的・空間的な境界で新年と旧年の交替を意味するものであるとするなら、この歳神はまさに新しい歳をもたらす生命霊であり、穀物に新たなる生命力を付与し農作の豊作を約束する穀霊であるともいえよう。しかしながら、フクマルそれ自体が穀霊あるいは歳神であると考えられているというわけではないようである。フクマルは神そのものではなく神を連れてくる、もしくは先導してくるものである。あるいは神の這わしめであると考えられそうである。この伝承においても犬は、新しい年と旧い年の境の時間に登場して、その橋渡しをするものとして活躍し、また神と人との間にあってその両者をつなぐ役割を果たしている。まさに境界的な領域で活躍する両義的存在であるといえよう。

▶︎まとめ

以上、犬に関わる若干の民俗を紹介してきたが、まとめるならば以下のようなことがいえるであろう。

一、犬は人間界と他界 (天上界を含める) との境界にあって、犬自身そ の両世界を自由に往来することができ、かつそこを通過するものの往 来を助け、あるいは妨げる能力を持っている両義的存在として認識されている。

二、犬は、穀霊、生命霊、祖霊そして水の神、歳神などと深く結び付い ており、それらの象徴としてまた遣わしめとして語られている。

三、犬は畑作文化との深い結び付きが見られる。

以上、日本における犬に対する認識をおおまかに三つにまとめてみたが、先述したようにこのような犬に対する認識(信仰)は日本のみならず、世界的にみられることがすでに知られている。なかでも東アジアにおける大信仰については、コッパースが太平洋沿岸に広がった大神話のハンコ一例として槃瓠(はんこ)神話をとらえる考え方を示し、エバーハルトも中国南東部における大の神話をとりあげ、火のタブーが中国の北隣りの犬戎(けんじゅう・チベット)だけにみられることに注目し、犬戌族がチベット族だと断定した上で大の神話を、天の犬、死者を守り魂を導く犬、食物にしたり、いけにえにされるものとしての犬、米という穀物を盗んでくるものとしての犬、そして先祖としての犬という六つのカテゴリーに分けて考えている。また凌純馨も古代中国の文献にあらわれる犬祭や、太平洋地域における大祭に注目して、犬祭を指標として古代中国と太平洋地域における文化の類似性を考えている。

(福島県立博物館学芸員)

■ イヌをめぐる民俗と信仰

■ イヌをめぐる民俗と信仰