■「アフリカの美」に眼をこらす

■「アフリカの美」に眼をこらす

吉田憲司

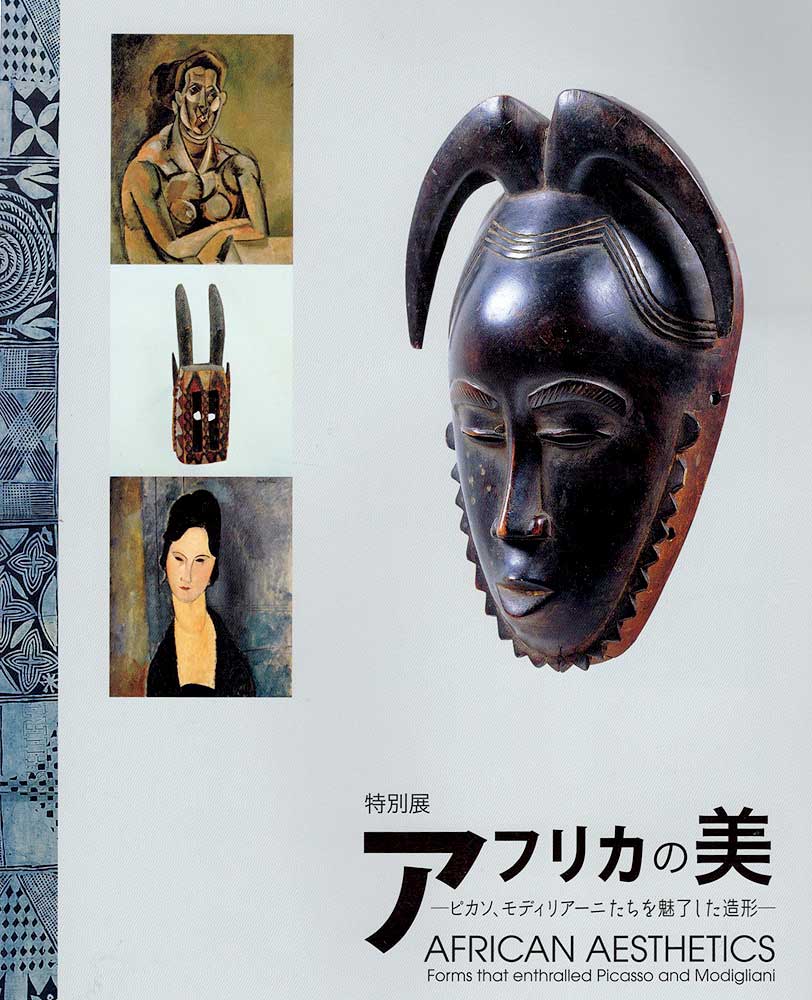

▶︎「アール・ネーグル」の発見

「ヴラマンクは1体のアフリカの彫刻をドランにみせて、ミロのヴィーナスと『ほとんど同じくらいに美しい』と言った。すると、ドランは、『いや、ヴィーナスと同じだけ美しい』と答えた。次に、ふたりはその彫刻をピカソにみせることにした。…ピカソはその彫刻を見て、『ミロのヴィーナスよりもっと美しい』と語った」(Carc01942:209-210)。

フランシス・カルコの語るこのエピソード以外にも、「ニグロ美術の発見」については数多くの「語り」が残されている。当時はまだ、アフリカの人びととオセアニアの人びとのあいだに明確な区別がなされず、「ネーグル(ニグロ)」という言葉がまかり通っていた時代である。ドランがヴラマンクからガボンの民族フアンの仮面を譲り受け、ドランのアトリエでそれを見てピカソとマティスが「ニグロ美術」への目を開かれたという、主としてヴラマンクが広めた物語。

マティスがレンヌ街の骨董品店ではじめて買い求めたアフリカの彫像を、小説家で詩人でもあるガートルード・スタインにみせているところにピカソが現れ、ピカソはそれによってはじめて「ニグロ美術」を知ったという、マティスの説明(フラム1995(1984):212-216)。そして、仮面や呪物であふれかえったトロカデロの民族誌博物館の展示室のなかで、はじめて「啓示」を受けたという、ピカソの語り(ルービン1995(1984):216)。いずれも1906年前後の出来事として、それぞれがそれぞれのオリジナリティーを語り、「ニグロ美術の発見」における主役の座を主張している。

ことの真相がどうあれ、それまで異国の「珍品(キュリオ)」や「民族誌資料」としてのみ扱われていたアフリカの品じなを、当時の前衛芸術家たちが「ニグロ」という名を冠してにせよ「美術」という名でいっせいに呼び始めたことは、確かに大きな出来事であった。もろん、その出来事が、「モダン・アート」の歴史にとって、どれほどの意義をもっていたかは、評価の分かれるところである。ただ、いずれの立場をとるにせよ、「ニグロ美術の発見」以降、西洋の「モダン・アート」があるいはモチーフとして、またあるいはインスピレーションの源として、非西洋の造形を直接・間接にとりこみながら展開してきたことは否定できない。

一方で、「ニグロ美術の発見」は、アフリカの造形にとっても、画期的な意義を有していた。というのも、アフリカで生み出されたものの「美術」としての歴史が、まさにそこから始まるからである。

以後、それまで民族学の資料としてだけとらえられていたアフリカの造形は、時代とともに「ニグロ美術」から「プリミティヴ・アート(未開美術)」「トライバル・アート(部族美術)」「エスニック・アート(民族美術)」、そして「アフリカン・アート(アフリカ美術)」と総称を変えながら、作家たちや美術商、美術収集家、博物館・美術館の手で収集されていった。1934年には、開設後間もないニューヨークの近代美術館(MoMA)で「アフリカ・ニグロ美術展」が開催される。いうまでもなく、「近代美術館」で「ニグロ美術」の展覧会が開かれるのはこれがはじめてであった。そして、1982年、同じニューヨークのメトロポリタン美術館が、新たに設けたマイケル・ロックフエラー・ウイングでアフリカやオセアニアの仮面や彫像を常設展示に供する。そのオープンにあたって、メトロポリタン美術館は、プリミティヴ・アートがついにアート(美術)と認められ、世界の偉大な諸美術と同じ地位を占めることができたと高らかに歌い上げた(Ames1992:56)。

しかし、この宣言を、その言葉通りに受け止めるのは、早計である。アフリカの造形が、「美術」として再定義されるようになったと言っても、欧米で生み出されたモダン・アートの作品の場合とは異なり、それが限定詞なしで「美術」と呼ばれることはなかった。アフリカの「美術」は、常に「ニグロ美術」であるか、「プリミティヴ・アート」であるか、「トライバル・アート」であるか、あるいは「民族美術」であり、「アフリカ美術」であった。アフリカの造形は、「美術」と呼ばれはしても、やはり、西洋の「美術」とは、異質なもの、次元の異なるものとして、受容され続けてきたといわなければならない。

▶︎民族学博物館と近代美術館

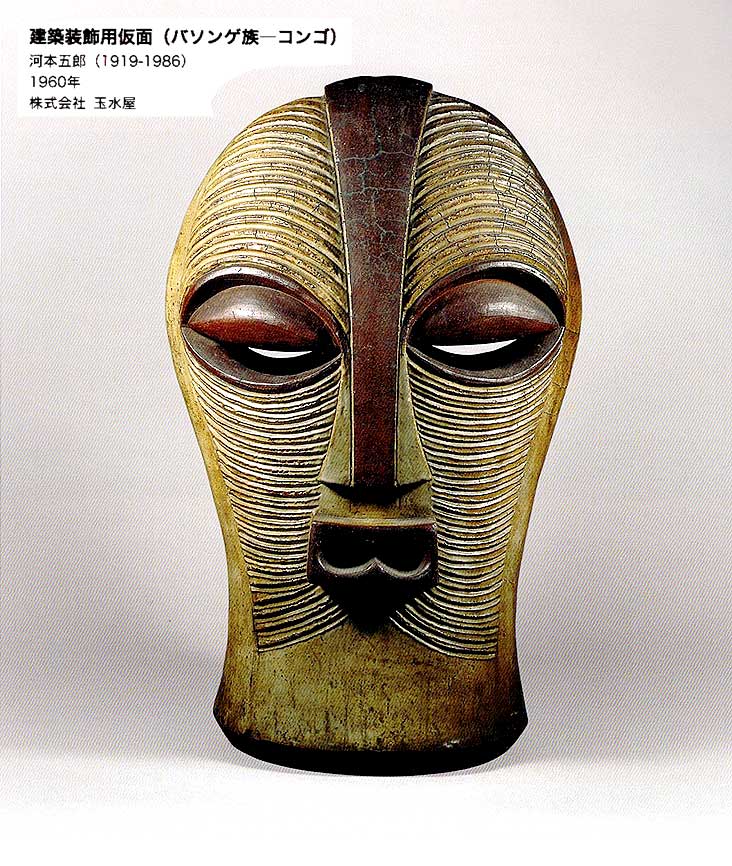

実際、20世紀を通じて、アフリカで生み出されたものの収集は、大半の場合、やはり民族学博物館の手で進められて!.、・つた。しかも、アフリカの造形が美術館で展示される場合も、博物館の中での展示と同様、その作者の名前や制作年代が表記されることはまずなかった。その展示の方法は、同時代に欧米で生み出された造形、すなわち「モダン・アート」の展示の方法とは明らかに異なつている。

「モダン・アート」を語るのに、作家の名前を伏せて語ることはありえない。個々の作家の作品が提示されるときには、作風の展開にあわせて、制作年代順に配置される。美術館、とくに近代美術館のなかでは、それがどの都市の近代美術館であろうと、セザンヌからキュビスムヘ、そしてシュルレアリスムから抽象表現主義、ミニマル、ポップヘという、「モダン・アート」の歴史が繰り返される。その歴史の語りが、限定詞なしに「近代美術館」(MoMA)といって通用する唯一の美術館、ニューヨークの近代美術館で語られた語りを反復するものであることは、当のニューヨーク近代美術館自身が誇らしげに各所で語っていることである(Duncan1995:103)。「モダン・アート」の語りのなかでは、すべてが変化の相に位置づけられ、歴史化され、個別化されている。

一方のアフリカの造形の展示。民族学の世界では、20世紀を通じて、文化相対主義の主張のもとで、アフリカにみられるような諸民族の社会を、独自の伝統文化を維持する均質なまとまりとして描く傾向が強かった。そこでは、「伝統的」な文化こそ「真正」の文化であり、そのような文化を示す資料こそ「真正の民族誌資料」であるという考え方が支配的であった。その底流にあるのは、当該の社会が、それだけで完結し、閉じた、変化のない社会だという前提である。だからこそ、その社会と外部との接触の痕跡を留めるものは、「伝統」文化が「変容」を受けた結果として、その「真正性」を否定され、個人による独創性は、「伝統」を乱すものとして排除される。「真正の民族誌資料」が変化を受けない文化の「伝統」を示し、しかも均質な文化を代弁する以上、その制作年代や作者を明記する必要は生じない。民族学博物館において、「資料」の制作年代も作者の名前も、ともに表示されない理由はここにある。

しかしながら、いまさらいうまでもなく、それ自体で完結し、外部世界から孤立して、変化を知らぬ社会など、歴史上存在したはずもない。また、作者が西洋のように特権化されることはないにせよ、どの社会でも同じ共同体のなかでは、作者の個人名やその腕前の評判は広く認識されているものである。アフリカの彫刻について制作者論・作家論がほとんどみられないのは、何もアフリカの彫刻師が西洋の彫刻家に比べて問題にならぬほど没個性的であるからではない。これまで、それを語ろうとする側、つまり研究者の側に、それを語ろうとする姿勢と、それを語るだけの知識がなかっただけのことである。

とすれば、これまで民族学博物館が好んで提示してきた「真正の民族誌資料」や、美術館が展示してきた「真正の民族美術」は、その社会で生み出されたものが本来備えているダイナミズム、歴史性、個別性をすべて捨象することでなりたっているという、きわめて逆説的な構図が浮かび上がってくる。そして、重要なことは、先ほども述べたように、「民族誌資料/民族美術」に付与されたこのような性格が、じつはほぼ同じ時代に制作され、ほぼ同じ時代に、別のタイプのミュージアムによって収集された美術、すなわち西洋の「モダン・アート」に付与された性格をちょうど反転したものになっているという事実である。

変化を否定され、没歴史的な時間に位置づけられ、作者を無視される「民族誌資料/民族美術」と、すべてが変化の相に位置づけられ、歴史化され、作者が「天才」の名のもとに神に近い位置にまでもち上げられる「モダン・アート」。そこには、結局のところ、開かれた自己と閉じた他者という図式、自己は複雑で一般化が不可能であるのに対し、他者は単純で一般化が可能だという図式、つまりは「文明」と「未開」という、進化論の時代にまで遡る旧来の図式がいまだにはたらいているとしか思えない(吉田、マック1997)。

▶︎「20世紀美術におけるプリミティヴイズム」展

実は、この間題を、図らずも浮かび上がらせたのが、1984年にニューヨークの近代美術館(MoMA)で開催された「20世紀美術におけるプリミティヴイズム一部族的なるものとモダンなるものとの親緑性」展であった。副題からもうかがえるように、この展覧会は、「モダン・アート」の作品と、それに影響を与えた、あるいはそれと類似した「部族美術」つまり「プリミティヴ・アート」の「作品」とを並置することで、この両者のあいだにある造形上、あるいは構想上の共通性−それを、この展覧会の企画者ウィリアム・ルービンは「親緑性(affinity)」という言葉で語っている・・・を浮かび上がらせようとする試みであった。会場には、19世紀末のゴーガンからピカソ、マティス、さらにはブランクーシ、ジャコメッティ、ムーアを経て現代のアースワークにいたるまで、「モダン・アート」の作品150点が、世界各地の近代美術館から集められた。

一方、それらの作品と対応するアフリカやオセアニア、南北アメリカなどの仮面や彫刻200点が、世界各地の民族学関係の博物館から借用された。

空前の規模で展開された「モダン・アート」と「部族美術」の出会いは、両者の共通性、したがって人類文化の普遍性を実証するかにみえた。しかし、同展が、「モダン・アート」の側に軸足を置きつつ、それに類似したアフリカやオセアニアの仮面や彫像を選び、しかもその共通性=親緑性を発見したのがほかならぬ「モダン・アート」の作家たちであったと称揚するものであったため、同展に対しては、「非西洋の側の論理を無視し」、「世界を自身のもとに収集しようという西洋近代のあくなき欲求と力」の再演でしかないという厳しい批判が浴びせられた(Clifford,1988:196)。

さらに、この展示において、西洋の「作品」と非西洋の「資料」、近代美術館の所蔵品と民族学博物館の所蔵資料を文字通り一堂に集めることで浮かび上がってきたのは、両者の区別がはらむ大きな矛盾であった。すなわち、美術館においては作品を生み出した個人が「天才」の位置にまでもちあげられる一方で、なぜ民族学博物館ではその個人が無視され、集団や地域の名前しか表示されないのか。西洋におけるモダニズムは語られても、なぜ、それと同時並行的に進んでいった非西洋におけるモダニズムは語られず、常に「伝統に生きる人びと」という側面が強調されるのか。そのそれぞれの中にいる時には自明と思える制度・・・・実はそれは「近代」が生み出した制度にほかならない・・・・の矛盾をめぐって、美術史家だけでなく、多くの人類学者や歴史家も巻き込んで熱い議論が展開されていく。結果的に、「プリミティヴイズム」展は、それまで、美術の世界のなかでしか論じられてこなかった「20世紀美術におけるプリミティヴイズム」の問題を、人類学・歴史学も含めた、「近代」の再検討の場に引きずり出すこととなった。そして、それはまた美術館と博物館の展示の区別のなかに潜む、既成の価値観にとらわれた表象の様式を掘り起こす作業の開始を告げるものともなった。1990年代以降、そうした作業のなかから、世界の博物館・美術館における展示をめぐって新たな試みが生まれてくることになる(吉田1999)。

▶︎「アフリカの美」展

MOA美術館で開催される今回の展覧会もまた、こうした「20世紀美術におけるプリミティヴイズム」展に端を発する熱い議論を踏まえた、新たな試みのひとつとして企画されたものである。アフリカで生み出された仮面や彫像、テキスタイルは、すべて国立民族学博物館が提供している。一方、20世紀の欧米で生み出されたモダン・アートの作品は、国内の数多くの美術館から借用されている。その点では、「プリミティヴイズム」展に類した作品構成をとることとなったが、それとは大きく異なるところがある。まず、MoMAの「プリミティヴイズム」展が、西洋におけるプリミティヴイズムという美術思潮の理解をめざしていたのに対し、MOA美術館における今回の展示は、むしろアフリカの造形の理解をめざしている。そして、それに関連して、主催者であるMOA美術館の内田篤呉副館長、河野泰典氏に加えて、展示品の大半を提供することとなった国立民族学博物館に籍を置く私が、立案の段階から企画に加わることとなった。私がこの総論を執筆しているのも、そこから来ている。今回の展覧会は、展示品の構成だけでなく、その内容においても、美術館と博物館の垣根を超えたコラボレーションの成果である。

もちろん、「美術館」で開催される以上、この展示が、アフリカの産物を「美術」としてみるという営みの延長線上にあることは否定しない。しかし、本展は、あえて「アフリカ美術」展とは称さず、「アフリカの美」と題されている。それには、いくつかの理由がある。

ひとつには、アフリカの諸社会の言語に、そもそも西洋でいう「美術」に完全に一致する語彙がみあたらず、「アフリカ美術」という概念が、元来アフリカの外からアフリカにあてはめられたものであることからきている。なるほど、その当事者の言語に「美術」という語彙に相当するものがあるかどうかにかかわらず、「美術」の名にふさわしいものを人類の営みのなかからひとしなみ(同じ扱いをすること)に選び出すという作業がおこなわれるなら、その作業に組みし、「ヨーロッパ美術」とならぶ「アフリカ美術」を構想することも許されるであろう。ただ、「美術(アート)」を普遍的な概念とするなら、近代に生み出された「アフリカ美術」は、ためらうことなく「モダン・アート」と呼ばれなければならないはずである。しかし、実際には、同じく「美術」という語を使いながら、欧米の「美術」とアフリカの「美術」とのあいだに、自他の区別に由来する、根深い区別が刻印されてきたことはすでにみたとおりである。

一方で、アフリカの人びとが「美」を意識し、創作的な活動において「美」を追求しているのはまちがいない。「モダン・アート」と「アフリカ美術」という区別、「美術作品」と「民族誌資料」という区別を取り払い、社会から切り離された天才的個人の表現としての芸術という考え方や、その逆に社会的要請に従属する非芸術といった考え方から解き放たれて世界と向き合うとき、この地球上でさまざまな人びとが互いに結びつきあいながら、創造的な活動に従事していることが見えてくるのではないか。今回の展覧会が、「アフリカ美術」展ではなく「アフリカの美」と題され、アフリカの人びとが生み出した実に眼を凝らす場として構想されたのは、そうした考えに由来している。

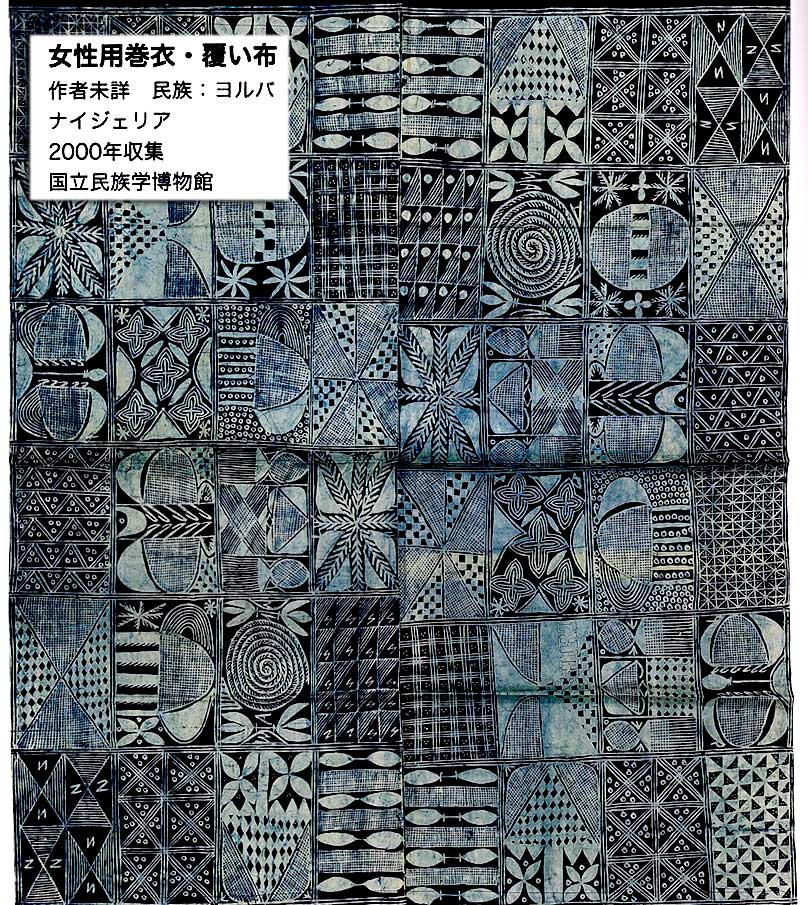

今回の展示は、四つの章から構成されている。第1童「20世紀の『西洋美術』と『アフリカ美術』」、第2章「刻む−アフリカの仮面と彫像」、第3章「織る・染める−アフリカのテキスタイル」、第4章「創る−アフリカの美術」、の四章である。20世紀の「西洋美術」と「アフリカ美術」 第1章「20世紀の『西洋美術』と『アフリカ美術』」は全体のイントロダクションに当たる部分である。ここでは、20世紀の欧米で生み出された美術作品と、同じく20世紀に生み出され、「美術」として取り上げられるようになったアフリカの造形のなかから、形態の上で類似したものを一対にして併置し、まず両者の相似性を確認することとした。

歴史的にみれば、アフリカの仮面や彫像が先に存在していて、西洋の作家たちは、そこからインスピレーションを得て、20世紀美術の変革を進めていったのに違いない。しかし、その一方で、今回の展覧会の観客=本書の読者の多くにとっては、20世紀の西洋で生み出された美術作品のほうが、アフリカの仮面や彫像よりも、身近な存在であるだろう。その、より身近な存在との相似性に目をとめるところから、アフリカの実の世界に観客を誘おうというのが、この第1章のねらいである。

西洋の「モダン・アート」の作品と、アフリカの仮面や彫像の併置。それは、まぎれもなくニューヨークの近代美術館(MoMA)で開催された「20世紀美術におけるプリミティヴイズム」展の手法を援用している。ただ、「プリミティヴイズム」展においては、西洋の「モダン・アート」の作品は、作家がその作品の制作の前に実際に目にすることができたか、あるいはできた可能性のあるアフリカの造形と対にして展示された。直接の影響関係が想定されないにもかかわらず類似した造形が生み出された例は、「親縁性」と題したコーナーに別にまとめられた。全体として、「プリミティヴイズム」展は、モダン・アートの歴史を、作家たちがアフリカやオセアニアの造形のなかに、自らが求める造形との「親緑性」を発見していくプロセスとして描き出そうとしたのである。これに対して、本展では、具体的な影響関係という以前に、見た目の近しさ、という点から併置する展示物の選定がなされている。

コンスタンティン・ブランクーシの1924年の作品《雄鶏》と、ギニアの民族バガの頭飾りは、見た目の印象が酷似しているが、それは必ずしもブランクーシが、このバガの頭飾りを目にして《雄鶏》を制作したことを主張するものではない。モディリアーニが、コートジボワールの民族ハウしやグロの仮面に強い関心を抱き、そこから着想を得ていたことはよく知られているが、本展で取り上げた1918年の作品《黒い瞳の女》の制作に際して、今回展示される国立民族学博物館所蔵のグロの仮面が参考にされたというわけでもない。しかし、これら第1章で対にして紹介した20世紀西洋の作品とアフリカの造形のあいだには、驚くほどの「かたち」の相似性がみとめられる。

一方は、「作品」であることをあらかじめ意図して生み出された「美術」であり、もう一方は、儀礼や日常生活で特定の目的に用いるために生み出された「器物」である。これまで、前者は美術館に収められ、後者は主として民族学博物館に収蔵されてきた。その両者の造形のあいだに、これほどの相似性・共通性がみとめられるとするなら、私たちはこれまで何故、両者を「美術」と「器物」として峻別し、一方を美術館だけに、そしてもう一方を博物館だけに収めてきたのか。この章での、西洋の「モダン・アート」の作品とアフリカの仮面や彫像とは、その区別をまず問い直すために、そこに併置されている。

▶︎刻む・・・アフリカの仮面と彫像

第2章は、「刻む−アフリカの仮面と彫像」と題されている。「アフリカ美術」といえば、キュビスム(立体派)の成立に影響を与えたというだけに、立体的な木彫がその代表を占めるというのが、これまでの一般的な通念であった。事実、欧米の博物館・美術館に収集されたアフリカの仮面は、大部分、木製のもので占められている。

ふりかえってみると、冒頭でふれた「ニグロ美術の発見」以降、ヴラマンク、じめ多くの作家たちが、ドラン、マティス、ピカソをは「ニグロ美術」の収集を始めていった。とりわけ大きなコレクションを築いたのが、ピカソである。ピカソの収集は晩年まで続くが、その収集品の大部分は、アフリカの、それも木製の仮面や人像で占められている(ルービン1995(1984):267)。アフリカには、同じ仮面でも、布製や樹皮製の仮面が多くつくられているが、そのような仮面は一点も含まれていない。同様の傾向は、ヴラマンクやマティスのコレクションにも指摘できる(ポドラ1995(1984):142−267)。人体表現をともなう木製の造形のみが集められているというのは、一面では、「彫刻」(sculpture)」という語が喚起するイメージにもっとも近いものが選ばれた結果だといえるかもしれない。「発見」された「ニグロ美術」には、当初からそのような選別がはたらいていたのである。

作家たちの収集の動きに合わせて、ポール・ギヨームやシャルル・ラトンといったパリの美術商も活動の範囲を広げ、「ニグロ美術」の市場はヨーロッパから海を越えたアメリカヘと急速に拡大していく。そして1934年、このギヨーム、ラトンらのコレクションを中心に、「アフリカ・ニグロ美術展」が、開設後間もないニューヨークの近代美術館(MoMA)で開催される。いうまでもなく、「近代美術館」で「ニグロ美術」の展覧会が開かれるのはこれがはじめてであった。

総計603点にのぼる展示物は、西スーダン・マリのドゴンの彫像からナイジェリア・ペニン王国の真鍮製頭像やガボン・オゴウ工川流域諸民族の遺骨容器の守護像、ベルギー領(当時)コンゴ・クバ王国の彫像やソンゲの仮面、それに東アフリカのマコンデの仮面に至るまで、ほぼアフリカの全域を覆い、しかも、今日「アフリカ美術の傑作」と称される作品がひととおり登場している。

いや、正確に言うなら、それらの作品は、むしろこの展覧会に出品されたことで「アフリカ美術の傑作」となり、その後の世界各地の博物館・美術館における「アフリカ美術」のコレクションのモデルとなったのである。全出品作晶中、九割以上が仮面や彫像、木器など、木製品で占められていることも、特筆すべき点である。展覧会カタログに収められたジャイムズ・スウイーニーによる解説文は、「ニグロ・アフリカの芸術は、彫刻家の芸術である。・・・われわれは、彫刻として、ニグロ美術を受けとめなければならない」と結んでいる(MoMA1935:21)。アフリカ美術が彫刻に代表され、立体的な造形を特徴とするという一般的イメージもまた、このころから定着していくことになる。

しかし、じつのところ、たとえば「アフリカ美術」の代表のように取り上げられる仮面ひとつをとっても、成人儀礼や葬送儀礼といった、仮面の登場する儀礼で重要な役割を担うのは、木の枝や華、布を用いて制作したかぶりもの型の仮面であることが多い。そうした仮面は、儀礼のあるたびに新たに作られ、儀礼が終わると廃棄・焼却されるのが常である。一方、木製仮面は、通常、その持ち主個人の所有になり、繰り返し使用される。そうした木製仮面は、多くの場合、儀礼が無事に終わったことを人びとが祝う場面でのみ登場する。木製仮面は、アフリカの仮面儀礼では、むしろ脇役であり、また個人の所有になっていただけに、外部の者たちの手に渡りやすかった。そして、そのような仮面を通じて、「アフリカの仮面」「アフリカ美術」のイメージが作り上げられてきたのである。

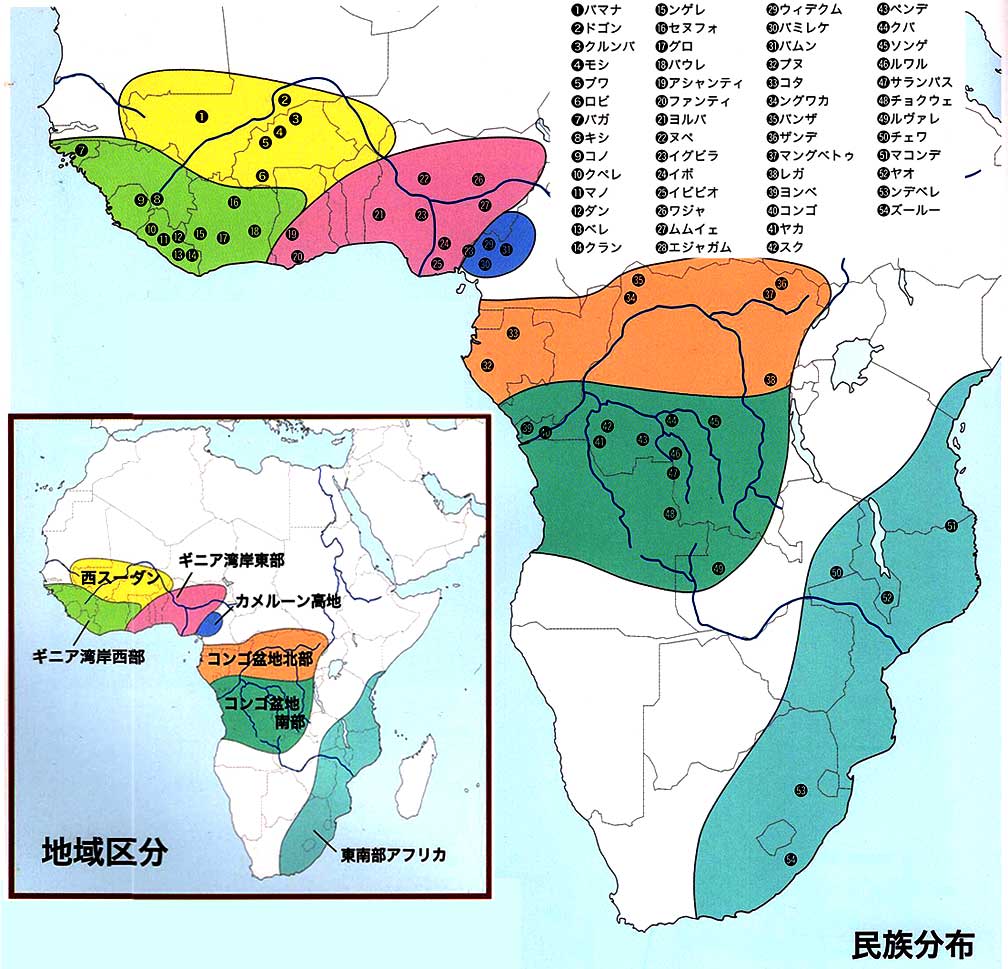

今回の展覧会では、第1章での、より身近なものから、より遠くにあるものへの理解を進めるという考え方を踏襲して、この第2章でも、まず、既成の「アフリカ美術」のイメージにより近い、木彫の世界に眼を凝らすことにした。木彫に限らず、テキスタイルや金工、土器、絵画、写真など、アフリカ各地の多様な造形の世界を、地域別にその多様性のままに提示することもできたかもしれない。しかし、日頃アフリカと接することの少ない日本の多くの観客には、それは散漫な印象と混乱を招くだけだと判断された。より身近なものから遠くのものへ、既成の観念からそれを転換するものへ、という方向で展示を構成すること。それが今回の展覧会の基調となった。 木彫の世界だけに限ってみても、アフリカの諸社会では、モチーフや技法、さらにはたとえば仮面舞踊といった慣習そのものについてまで、周辺の集団との間で絶えず借用や「売買」がなされ、常に新たな表現形態が生み出されている。遠くヨーロッパやアメリカ、アジアとの交流の跡をとどめた造形も数多くみられる。多くの民族学博物館の展示が生み出してきた「一民族一様式」のイメージ、つまり、ひとつの民族があたかもその民族特有の様式をもつ器物だけを古くから伝えてきたというイメージは、幻想にすぎない。ただ、その一方で、巨視的に見れば、共通した慣習や造形の様式から、アフリカのなかにいくつかの地域区分を設定することもあながち不可能ではない。アフリカの諸社会の文化が、相互の絶え間ない接触と交流のなかで築き上げられてきたものである以上、そこには多様性とともに、あるまとまりもまた見出せるからである。第2章ではこのような観点からアフリカ、とくにサハラ砂漠以南のアフリカをいくつかの地域に分け、それぞれの地域における木彫と、それを巡る文化の特徴を西から東へと順に紹介している(端、吉田1990)。

▶︎仮面と彫像の地域様式

サハラ砂漠の南に広がるサバンナ地帯の西部、いわゆる西スーダンは、アフリカでも最も抽象的かつ幾何学的な造形を生み出す地域である。しばしば「柱状様式」という語を用いて語られてきたその幾何学性は、仮面と彫像とを問わず、この地域の諸民族の生み出す造形に明瞭にみとめられる。仮面についてみれば、幾何学図形のような板状の頂き飾りをもつ仮面が、この地域一帯で制作されている。彫像の場合には、垂直に伸びる体躯の抑揚に、幾何学的な諧調が刻まれている。この地域の諸民族のあいだには、体系的な神話が伝えられてきた。仮面や彫像は、そうした神話と結びついて制作されてきたものである。この地域の造形の幾何学性・抽象性は、そうした神話の抽象性と軌を一にしている。

シエラレオネからリベリア、コートジボワールにかけてのギニア湾岸西部一帯には、民族の枠を超えて相互につながりをもつ仮面結社が広く分布している。それらの仮面結社は、個々の民族によってさまざまな名称をもっているが、男性の作る結社はメンデ人における呼び名を取ってポロと総称される。ポロの結社の特徴は、仮面が儀礼や舞踊の場だけでなく、村の管理や裁判の場でも用いられ、政治的な機能をも強く担っている点にある。男性が仮面結社を組織している社会では、女性もまたそれに対抗する形で独自の秘密結社を組織していることが多い。女性の結社はサンデやポンドと呼ばれ、男性のつくるポロ結社と相互補完的な機能を果たしている。

共通の結社の存在を背景にして、この地域では、仮面や彫像の様式にも、地域や民族を超えた共通性がみられる。とくにこの地域の仮面や人像の顔の部分の表現は、平面的でありながらも人間の顔の微妙な肉づきを表現するという、繊細な造形を特徴としている。

共通の結社の存在を背景にして、この地域では、仮面や彫像の様式にも、地域や民族を超えた共通性がみられる。とくにこの地域の仮面や人像の顔の部分の表現は、平面的でありながらも人間の顔の微妙な肉づきを表現するという、繊細な造形を特徴としている。

-クバ王国(ショワ族)の布(草ビロード).jpg)

》2002-05年.jpg)